螳螂

- 格式:pptx

- 大小:39.81 MB

- 文档页数:73

螳螂6.2孙瀚池螳螂(mantis)亦称刀螂,无脊椎动物。

属于昆虫纲、有翅亚纲、螳螂科,是一种中至大型昆虫,头三角形且活动自如,复眼大而明亮;触角细长;颈可自由转动。

前足腿节和胫节有利刺,胫节镰刀状,常向腿节折叠,形成可以捕捉猎物的前足;前翅皮质,为覆翅,缺前缘域,后翅膜质,臀域发达,扇状,休息时叠于背上;腹部肥大。

除极地外,广布世界各地,尤以热带地区种类最为丰富。

世界已知1585种左右。

中国已知约51种。

其中,南大刀螂、北大刀螂、广斧螂、中华大刀螂、欧洲螳螂、绿斑小螳螂等是中国农、林、果树和观赏植物害虫的重要天敌。

螳螂身体为长形,多为绿色,也有褐色或具有花斑的种类。

头呈三角形,能灵活转动。

复眼突出,单眼3个。

咀嚼式口器,上颚强劲。

前足捕捉足,中、后足适于步行。

渐变态。

卵产于卵鞘内,每1卵鞘有卵20~40个,排成2~4列。

每个雌虫可产4~5个卵鞘,卵鞘是泡沫状的分泌物硬化而成,多粘附于树枝、树皮、墙壁等物体上。

初孵出的若虫为“预若虫”,脱皮3~12次始变为成虫。

一般1年1代,一只螳螂的寿命约有六至八个月左右,有些种类行孤雌生殖。

肉食性,猎捕各类昆虫和小动物,在田间和林区能消灭不少害虫,因而是益虫。

性残暴好斗,缺食时常有大吞小和雌吃雄的现象。

分布在南美洲的个别种类还能不时攻击小鸟、蜥蜴或蛙类等小动物。

螳螂有保护色,有的并有拟态,与其所处环境相似,借以捕食多种害虫。

动作灵敏,捕食时所用时间仅有0.01秒!螳螂科有近2,000种体型大、行动快速的昆虫,特征是前胸长,前足股节腹面有沟,沟两侧有刺列,胫节可嵌入沟内。

它只吃活虫,以有刺的前足牢牢钳食它的猎物。

受惊时,振翅沙沙作响,同时显露鲜明的警戒色。

常见于植丛中而非地面上,体形可像绿叶或褐色枯叶、细枝、地衣、鲜花或蚂蚁。

依靠拟态不但可躲过天敌,而且在接近或等候猎物时不易被发觉。

雌虫交配后常吃掉雄虫,卵产在卵鞘内可保护其度过不良天气或天敌袭击,卵会同时全部孵出,常互相残杀。

螳螂的小知识螳螂是一种具有独特外形和独特生活习性的昆虫,下面我将为大家介绍一些螳螂的小知识。

一、螳螂的外形特征螳螂身体呈细长形,有六条长腿,前两对腿发达,用于抓取猎物。

螳螂的头部较大,有两只复眼和三只单眼,可以360度无死角地观察周围环境。

螳螂的前胸部分有两个前翅,后胸部分有两个后翅,翅膀通常呈透明色或淡黄色,静止时平铺在身体两侧,不飞行时看不到。

二、螳螂的生活习性螳螂属于肉食性昆虫,主要以其他昆虫为食,如苍蝇、蚊子、蝉等。

螳螂在捕食时通常采取伏击的方式,静止在树叶或花朵上,待猎物靠近时突然抓取。

螳螂的前腿有锋利的刺,捕捉到猎物后可以快速刺杀。

螳螂捕食过程中非常迅速,常常令人惊叹。

三、螳螂的繁殖方式螳螂的繁殖方式比较特殊。

雌性螳螂在交配后会将卵产在硬壳的卵囊中,然后将卵囊黏附在树枝、叶片或其他物体上。

卵囊内的卵需要一段时间的孵化才能出来。

螳螂的繁殖能力很强,一个卵囊内通常有数十到数百个卵。

幼虫孵化后会经历几个蜕皮期,逐渐长大成螳螂。

四、螳螂的保护色螳螂在外形上具有极强的保护色能力,能够与周围环境融为一体,不易被发现。

螳螂的身体颜色和纹路可以根据所处环境的不同而发生变化,以适应不同的生活环境。

例如,生活在绿色植物中的螳螂通常呈绿色,而在树皮上的螳螂则呈褐色。

五、螳螂的捕食行为螳螂捕食时具有非常高的准确性和灵活性。

螳螂的前腿非常敏捷,可以迅速抓住猎物,而且能够根据猎物的动作进行调整。

螳螂在捕食时通常会将身体保持静止,只有两只前腿在等待猎物靠近时才会轻微摆动。

一旦猎物接近到合适的距离,螳螂就会瞬间抓住它。

六、螳螂的寿命螳螂的寿命相对较短,一般只有数月到一年左右。

螳螂的寿命与其种类和生活环境有关,通常在六个月到一年之间。

在这段时间里,螳螂会完成生长、繁殖等生命周期的各个阶段。

七、螳螂的分布螳螂主要分布在亚洲、非洲和美洲等地区,其中以亚洲地区的种类最为丰富。

螳螂喜欢生活在温暖、湿润的环境中,常见于草地、树林和花园等地方。

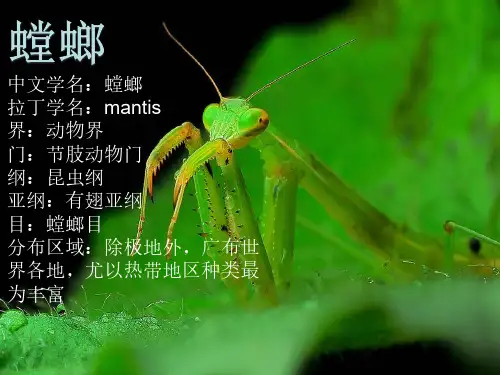

螳螂资料螳螂,亦称刀螂,无脊椎动物,属于昆虫纲有翅亚纲螳螂科,是一种中至大型昆虫,头三角形且活动自如,复眼大而明亮;触角细长;颈可自由转动。

前足腿节和胫节有利刺,胫节镰刀状,常向腿节折叠,形成可以捕捉猎物的前足;前翅皮质,为覆翅,缺前缘域,后翅膜质,臀域发达,扇状,休息时叠于背上;腹部肥大。

除极寒地带外,广布世界各地,尤以热带地区种类最为丰富。

世界已知1585种左右。

中国已知约51种。

其中,南大刀螂、北大刀螂、广斧螂、中华大刀螂、欧洲螳螂、绿斑小螳螂等是中国农、林、果树和观赏植物害虫的重要天敌。

螳螂体长形,多为绿色,也有褐色或具有花斑的种类。

复眼突出,单眼3个。

咀嚼式口器,上颚强劲。

前足捕捉足,中、后足适于步行。

渐变态。

卵产于卵鞘内,每1卵鞘有卵20~40个,排成2~4列。

每个雌虫可产4~5个卵鞘,卵鞘是泡沫状的分泌物硬化而成,多粘附于树枝、树皮、墙壁等物体上。

初孵出的若虫为“预若虫”,脱皮3~12次始变为成虫。

一般1年1代,有些种类行孤雌生殖。

肉食性,猎捕各类昆虫和小动物,在田间和林区能消灭不少害虫,因而是益虫。

性残暴好斗,缺食时常有大吞小和雌吃雄的现象。

分布在南美洲的个别种类还能不时攻击小鸟、蜥蜴或蛙类等小动物。

螳螂有保护色,有的并有拟态,与其所处环境相似,借以捕食多种害虫。

胸部具有翅2对、足3对;前胸细长,前足为1对粗大呈镰刀状的捕捉足,并在腿节和胫节上生有钩状刺,用以捕捉害虫,故为益虫。

后足的基部具有听器。

雌性的食欲、食量和捕捉能力均大于雄性,雌性有时还能吃掉雄性。

雌性的产卵方式特别,既不产在地下,也不产在植物茎中,而是将卵产在树枝表面。

交尾后2天,雌性一般头朝下,从腹部先排出泡沫状物质,然后在上面顺次产卵,泡沫状物质很快凝固,形成坚硬的卵鞘。

卵鞘中药称“桑螵蛸”或“螵蛸”。

次年初夏,从卵鞘中孵化出数百只若虫。

若虫蜕皮数次,发育为成虫。

为不完全变态。

我国常见的有中华绿螳螂(Paraten-odera sinensis)俗称“大刀螂”,体长约8厘米,绿色或黄褐;斑小螳螂(Statilia maculata)体长5~6.5厘米,灰褐或暗褐色。

昆虫记螳螂简介螳螂学名:螳螂,拉丁文名为"修女袍”螳螂别称:刀螂、大刀螂、祷告虫。

亦称刀螂,无脊椎动物,属肉食性昆虫。

古希腊,人们将螳螂视为先知,因螳螂前臂举起的样子像祈祷的少女,所以又称“祷告虫”外形特征:螳螂属于昆虫纲有翅亚纲螳螂科是一种中至大型昆虫,头三角形且活动自如复眼大而明亮;触角细长;颈可自由转动。

前足腿节和胫节有利刺,胫节镰刀状,常向腿节折叠,形成可以捕捉猎物的前足;前翅皮质,为覆翅,缺前缘域,后翅膜质域发达,扇状,休息时叠于背上;腹部肥大。

除极寒地带外,广布世界各地,尤以热带地区种类最为丰富。

生活习性:1、螳螂是肉食性昆虫,猎捕各类昆虫和小动物,在田间和林区能消灭不少害虫,因而是益虫2、生性残暴好斗,缺食时常有大吞小和雌吃雄的现象;3、螳螂有保护色,有的并有拟态,依靠拟态不但可躲过天敌,而且在接近或等候猎物时不易被发觉动作灵敏,捕食时所用时间仅有0.01秒,它只吃活虫。

作用:螳螂籽具有提高消化功能的功效与作用。

将螳螂籽浸泡在水中可以改善患者的消化功能,含有多种微量元素和活性成分,被人体吸收后,可促进人体胃肠蠕动,加速肠胃消化液的分泌。

促进胃排空,改善人体胃肠消化功能,加速人体对食物的吸收,对维持人体消化系统功能的稳定有明显的好处。

法布尔眼中的螳螂:螳螂的外表很威风,它的胳膊像尖刀一样锋利。

头部是三角状,因为三角形是世界上最坚固的形状。

螳螂的身体像是树叶卷起来的,这能让它隐蔽自己。

如果躲在树上,经过的昆虫还没发现螳螂就被捉住成为食物了。

螳螂是一种非常残酷无情的昆虫,母螳螂生下宝宝后就头也不回地离开了。

母螳螂的食量比雄螳螂要大好几倍,因为她要获得各种昆虫的营养来维持自己和卵囊中宝宝的健康,甚至会吃下雄螳螂作为食物。

就算是蚂蚁这么小的昆虫路过,螳螂也不会放过,而是快速地把它们吃掉。

昆虫螳螂的介绍

螳螂,又称螳螂虾,是一种昆虫,属于节肢动物门、昆虫纲、螳螂目。

它们分布广泛,遍布全球各地,共有约1000多种。

螳螂虾以其独特的外形和捕食方式而闻名。

螳螂的身体呈三角形,强壮的前臂上配有强大的钳子,具有很强的捕食和防御能力。

它们通常以其他小型无脊椎动物为食,如虫子、蜗牛和小型鱼类。

螳螂的视力非常敏锐,它们能迅速识别猎物并通过敏锐的触须感知周围环境。

螳螂的捕食方式非常有趣。

当猎物靠近时,它们会张开钳子,迅速抓住并用毒液注入猎物。

毒液会破坏猎物的神经系统,使其瘫痪,然后螳螂会用另一只钳子将猎物撕成碎片进食。

此外,螳螂还具有独特的交配方式。

雄性螳螂虾在交配过程中会将自己的精囊附着在雌性螳螂虾的腹部,精子通过精囊进入雌性体内进行受精。

值得一提的是,雌性螳螂虾在产卵后,会将卵包裹在保护壳中,直至幼虫孵化。

总之,螳螂虾是一种极具竞争力的捕食者,凭借其独特的外形、强大的捕食能力和有趣的交配方式,在生态系统中发挥着重要作用。

螳螂(学名:Mantodea)亦称刀螂,无脊椎动物,属肉食性昆虫。

在古希腊,人们将螳螂视为先知,因螳螂前臂举起的样子像祈祷的少女,所以又称祷告虫。

除极地外,广布世界各地,尤以热带地区种类最为丰富。

世界已知2000种左右。

中国已知约51种。

其中,中华大刀螂、狭翅大刀螂、广斧螳、棕静螳、薄翅螳螂、绿静螳等,螳螂是中国农、林、果树和观赏植物害虫的重要天敌。

形态特征螳螂是昆虫中体型偏大的,身体为长形,多为绿色,也有褐色或具有花斑的种类;标志性特征是有两把"大刀",即前肢,上有一排坚硬的锯齿,末端各有一个钩子,用来钩住猎物。

头呈三角形,能灵活转动;复眼突出,大而明亮,单眼3个;触角细长;颈可自由转动;咀嚼式口器,上颚强劲。

前足腿节和胫节有利刺,胫节镰刀状,常向腿节折叠,形成可以捕捉猎物的前足;前翅皮质,为覆翅,缺前缘域,后翅膜质,臀域发达,扇状,休息时叠于背上;腹部肥大。

前足捕捉虫,中、后足适于步行,渐变态。

生活习性有些种类是孤雌繁殖,如美国大草螳等。

螳螂是肉食性昆虫,猎捕各类昆虫和小动物,在田间和林区能消灭不少害虫,因而是益虫。

性残暴好斗,缺食时常有大吞小和雌吃雄的现象。

分布在南美洲的个别种类还能不时攻击小鸟、蜥蜴或蛙类等小动物。

螳螂有保护色,有的并有拟态,与其所处环境相似,借以捕食多种害虫。

动作灵敏,捕食时所用时间仅有0.01秒。

它只吃活虫,以有刺的前足牢牢钳食它的猎物。

受惊时,振翅沙沙作响,同时显露鲜明的警戒色。

常见于植丛中而非地面上,体形可像绿叶或褐色枯叶、细枝、地衣、鲜花或蚂蚁。

依靠拟态不但可躲过天敌,而且在接近或等候猎物时不易被发觉。

螳螂的寿命一般是一年一代,一只螳螂的寿命约有六至八个月左右.。

就算没有头,螳螂还是能存活十天左右。

雌性的食欲、食量和捕捉能力均大于雄性,雌性有时还能吃掉雄性。

据科学家推测,雌螳螂在交配时吃掉雄螳螂是为了补充能量。

繁殖雌性的产卵方式特别,既不产在地下,也不产在植物茎中,而是将卵产在树枝表面。

关于螳螂的了解知识螳螂,又称为螳螂虫或螳螂科,属于节肢动物门昆虫纲。

螳螂的外形独特,身体修长,前胸部发达,头部呈三角形,复眼大而突出。

它们的前肢粗壮,前端有锐利的钩爪,可以用来抓住猎物。

螳螂的身体通常呈绿色或棕色,有助于它们在树叶或树枝上进行伪装。

螳螂以肉食为主,主要以其他昆虫为食,如苍蝇、蚊子、蝉和蝴蝶等。

螳螂以视觉为主要方式捕捉猎物,它们具有极佳的反应能力和捕捉技巧。

当猎物靠近时,螳螂会借助前肢的钩爪迅速抓住猎物,然后使用锐利的口器咬住猎物的头部或颈部,将其制服并吃掉。

螳螂在繁殖方面也有一套独特的方式。

在交配过程中,雄性螳螂会通过触角和雌性进行接触,然后跳到雌性背后,用它的后肢抓住雌性的头部。

雄性会将精子传输到雌性体内,完成交配。

有趣的是,在交配过程中,雌性螳螂有时会将雄性咬掉头部,这被称为“性食谱”。

这种行为被认为是雌性螳螂为了获取更多的营养和能量,以便更好地孵化卵。

螳螂具有一定的社会性,有时会发生群居现象。

一些螳螂种群会在一起居住和繁殖,形成相对稳定的社会结构。

在这种群居状态下,螳螂之间会有一定的社会行为和相互关系。

一些研究表明,螳螂之间会进行互相觅食、相互保护和相互通讯等行为。

除了以上的基本了解,螳螂还有一些其他有趣的特点。

例如,螳螂的头部可以转动约180度,使它们能够观察到各个方向的环境。

此外,螳螂还具有一定的耐饥饿能力,它们可以在没有食物的情况下生存相当长的时间。

螳螂也被广泛用作农业生物防治的一种有益昆虫,可以有效地控制害虫的数量。

总结起来,螳螂是一种独特而神秘的昆虫。

它们的外形和捕食方式都让人着迷。

了解螳螂的知识不仅可以增加我们对自然界的认识,还有助于我们更好地保护和利用这些有益的昆虫资源。

希望通过这篇文章,能让更多的人对螳螂有更深入的了解。

关于螳螂的详细介绍螳螂(学名:Mantis)是昆虫纲,直翅目,螳螂科(Mantidae)下的一类昆虫。

螳螂既是一种触手捕食型昆虫,也是一种触手捕食型节肢动物。

它以蚊子、蝉、蝴蝶等其他昆虫为食,以捕食方式和其独特的外形而闻名。

螳螂的体长一般在2至5厘米之间,体形细长,外骨骼坚硬,颜色多样,主要为绿色、褐色或棕色。

螳螂头部大而长,与它的捕食方式密切相关。

它们有一对大而复杂的复眼,这使得它们具有卓越的视觉能力,可以追踪并捕捉飞行中的昆虫。

此外,螳螂还有三节式触角,可以感知并借助触觉进行猎物的定位。

螳螂的颈部非常灵活,可以360度转动,这使得它们能够迅速捕捉猎物。

螳螂前足有强大的捕获能力,常被形容为“捕蝇草”。

前足上有锐利而弯曲的爪子,可以牢牢地抓住猎物。

螳螂捕食时,通常会将前足伸直,静静地等待猎物的靠近,并以迅雷不及掩耳之势抓住猎物,将其牢牢地困在爪子间。

随后,螳螂会利用它的颚部将猎物一口吞下。

螳螂在进化上具有很高的适应能力和多样性。

在不同种类的螳螂中,有些物种具有优秀的隐蔽能力,身体颜色和环境非常相似,能够隐藏在树叶或花朵之中,不易为猎物察觉。

还有一些物种能够模仿花朵的形状和颜色,以吸引其他昆虫为其传粉。

此外,螳螂也是以卵和蛹的方式越冬的,这使得它们能够在恶劣的环境条件下生存。

螳螂的繁殖方式也与众不同。

雌性螳螂通常会在交配之后捕食雄性螳螂,这被称为性食(Sexual cannibalism)。

虽然这听起来很残忍,但它可以提供给雌性螳螂更多的营养,提高后代的生存率。

螳螂的幼虫孵化后是小型的无翅蛹,与成年螳螂的外形相似,但体型较小。

总体而言,螳螂是一类引人注目的昆虫,以其独特的捕食方式、适应能力和多样性而闻名。

然而,由于环境污染和栖息地破坏,螳螂的数量逐渐减少。

因此,我们应当更多地关注螳螂的生态保护,保护其独特的生态地位,对生态平衡的维持起到重要作用。

螳螂的知识点总结一、分类螳螂是昆虫界中独特的一类昆虫,它们属于螳螂目,主要分为中国螳螂、美洲螳螂、非洲螳螂等几大类。

其中中国螳螂种类繁多,包括了中华螳螂、金蝉螂、褐螂等。

二、特征螳螂有着独特的外观特征,头部呈三角形,触角细长且十分敏感,可以帮助它们捕捉猎物。

除此之外,螳螂的前腿发达,可以迅速抓住猎物,而且螳螂有着独特的颈部结构,可以360°旋转头部。

螳螂的翅膀薄膜质,可以轻松地飞行。

三、生活习性螳螂是一种肉食性昆虫,主要以其他昆虫为食,如苍蝇、蚂蚁、蜜蜂等。

它们的生活习性独特,善于潜伏,等待猎物靠近时突然袭击。

螳螂主要在傍晚或夜晚活动,白天则多半选择潜伏,生活在树林、草丛、田间地头等环境中。

四、饲养方法如果你对螳螂感兴趣,可以尝试饲养螳螂。

首先要选择一个合适的饲养容器,最好是透明的,这样可以清晰地观察到螳螂的生活状态。

其次,需要给螳螂提供适宜的生活环境,包括树枝、叶子等,以及一定数量的水。

另外,螳螂的饲料主要是其他活昆虫,如苍蝇、蛾子等。

五、繁殖方式螳螂的繁殖方式主要有两种,一种是半身抱法,即雄性螳螂在交配时会将雌性螳螂的头部固定住,然后进行交配。

另一种是全身抱法,即雄性螳螂会将全身固定在雌性螳螂的背上,然后进行交配。

六、保护意义螳螂在生态环境中的作用主要是控制其他害虫的数量,所以在生态环境中是非常有保护意义的。

螳螂是天敌昆虫,能够有效地控制害虫的数量,保护生态平衡。

以上就是对螳螂的一些基本知识点的总结,螳螂作为一种独特的昆虫,在自然界中有着不可替代的作用。

希望大家能够加深对螳螂的了解,并为螳螂的保护和研究做出自己的贡献。