人教版八年级物理(上)第一章机械运动第四节测量平均速度

- 格式:doc

- 大小:122.50 KB

- 文档页数:2

第一章机械运动第四节测量平均速度【教学目标】一、知识与技能1.学会使用停表和刻度尺正确地测量时间、距离,并求出平均速度。

2.加深对平均速度的理解。

二、过程与方法1.掌握使用物理仪器——停表和刻度尺的基本技能。

2.体会设计实验、实验操作、记录数据、分析实验结果的总过程三、情感、态度与价值观1.通过实验激发学生的学习兴趣。

2.培养学生认真仔细的科学态度和正确、实事求是记录测量数据的严谨作风。

【教学重点】1.测量斜面小车在不同路程中的平均速度。

【教学难点】2.实验数据的处理和分析。

【教材分析】本节实验课的目的在于巩固平均速度的知识,练习用钟表测时间,用刻度尺测长度。

选用的器材简单,只有木块、斜面和小车,放在在斜面上金属片用来划分两段路程,在小车或小球撞击到金属片上时能记录时间,两段时间之和就是小车在斜面上的总路程所通过的时间。

教学过程中要求学生计算前半程、后半程、总程的平均速度,应当严格按照平均速度的计算公式计算,巩固物理计算题的基本格式和方法。

【教学建议】1.采用实验法教学,观察实验仪器,看各部分的在实验中的作用,并分析实验的过程中需要测量的物理量和如何测量该物理量,实验表格中的数据对应着哪步的测量结果。

2.要进行分组实验,增强学生的合作意识和合作能力,小组可以有发令成员,负责使小组各位准备完善后统一进行实验.有手持小车准备实验的成员,当听到发令后进行实验,有记录成员,当小车到达铁片时,听到撞击声就记录钟表所用的时间,并记录在表格中,三个成员共同完成本实验.3.条件较好的学校可以采用其他的方法,例如可以让学生自行设计实验的过程,只要能完成测量平均速度的目的就可以采用.充分发挥学生的主管能动性和创造能力。

【教学准备】多媒体视频(刘翔雅典夺冠)、斜面(带刻度)、小车(或小球)、刻度尺、手表(或停表)、金属片。

【教学过程】运动的平均速度?2、实验的过程中,斜面的坡度大一点好,还是小一点好?为什么?3、金属片在实验中有什么作用?如何能使测量的时间更准确?(设计意图:培养学生的制作计划能力、设计实验步骤的能力、合作交流的能力,明确实验的注意事项,为实验的顺利进行作好铺垫。

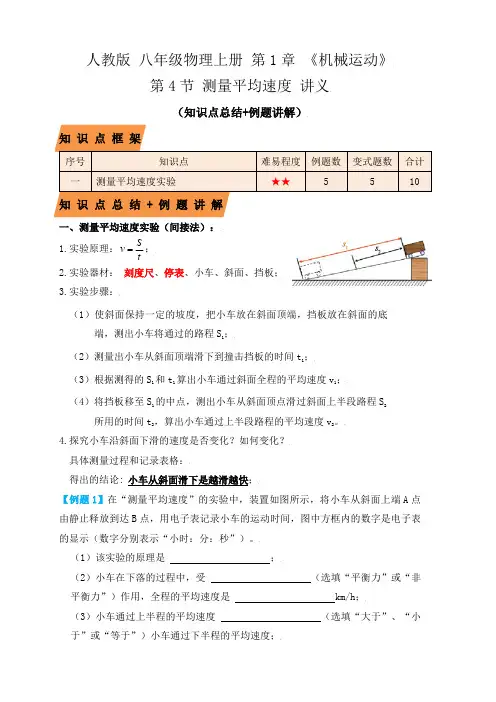

人教版 八年级物理上册 第1章 《机械运动》第4节 测量平均速度 讲义(知识点总结+例题讲解)架解一、测量平均速度实验(间接法):1.实验原理:tS v;2.实验器材: 刻度尺、停表、小车、斜面、挡板; 3.实验步骤:(1)使斜面保持一定的坡度,把小车放在斜面顶端,挡板放在斜面的底端,测出小车将通过的路程S 1;(2)测量出小车从斜面顶端滑下到撞击挡板的时间t 1;(3)根据测得的S 1和t 1算出小车通过斜面全程的平均速度v 1;(4)将挡板移至S 1的中点,测出小车从斜面顶点滑过斜面上半段路程S 2所用的时间t 2,算出小车通过上半段路程的平均速度v 2。

4.探究小车沿斜面下滑的速度是否变化?如何变化?具体测量过程和记录表格:得出的结论: 小车从斜面滑下是越滑越快;【例题1】在“测量平均速度”的实验中,装置如图所示,将小车从斜面上端A 点由静止释放到达B 点,用电子表记录小车的运动时间,图中方框内的数字是电子表的显示(数字分别表示“小时:分:秒”)。

(1)该实验的原理是 ;(2)小车在下落的过程中,受 (选填“平衡力”或“非平衡力”)作用,全程的平均速度是 km/h ;(3)小车通过上半程的平均速度 (选填“大于”、“小于”或“等于”)小车通过下半程的平均速度;(4)实验时应保持斜面的倾角较 (选填“大”或“小”),这样做的目的是为了便于测量 。

(5)如果在实验中,先释放了小车,才开始计时,那么测得的平均速度会 (选填“偏大”或“偏小”)。

【答案】(1)v=st;(2)非平衡力;0.72;(3)小于;(4)小;时间;(5)偏大。

【解析】解:(1)测量平均速度,需要测量路程及对应的时间,该实验的原理是v=st;(2)由题意可知,小车是由静止状态变为运动状态,而且运动过程中没有维持匀速直线运动。

所以小车不是处于平衡状态,故小车不是受平衡力的作用;由图示知,小车通过的全部路程为0.5m+0.5m=1.0m,所用的时间为5秒,所以小车全程的平均速度为v=st =1m5s=0.2m/s=0.72km/h;(3)由图示知,上半程和下半程的路程都是0.5m,但通过上半程所用的时间为3s,下半程所用时间为2s,所以小车通过上半程的平均速度小于小车通过下半程的平均速度;(4)为了便于测量时间并减小测量时间造成的误差,实验时应保持斜面的倾角较小,这样小车在斜面上运动的时间较长,测出的时间误差较小。

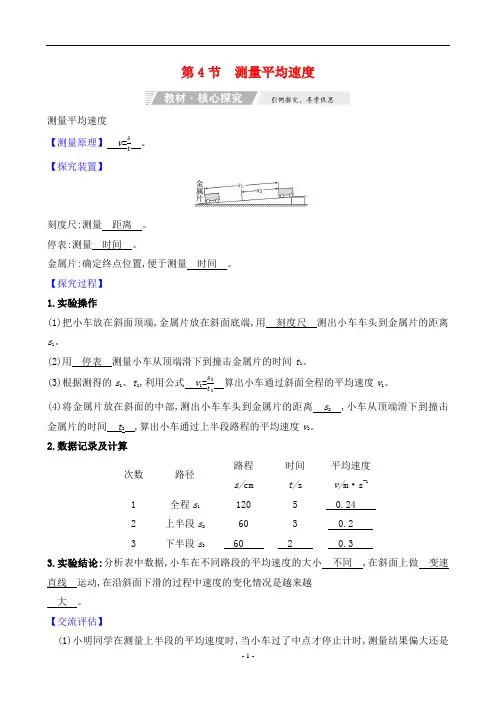

第4节 测量平均速度测量平均速度【测量原理】 v =st 。

【探究装置】刻度尺:测量 距离 。

停表:测量 时间 。

金属片:确定终点位置,便于测量 时间 。

【探究过程】 1.实验操作(1)把小车放在斜面顶端,金属片放在斜面底端,用 刻度尺 测出小车车头到金属片的距离s 1。

(2)用 停表 测量小车从顶端滑下到撞击金属片的时间t 1。

(3)根据测得的s 1、t 1,利用公式 v 1=s1t 1算出小车通过斜面全程的平均速度v 1。

(4)将金属片放在斜面的中部,测出小车车头到金属片的距离 s 2 ,小车从顶端滑下到撞击金属片的时间 t 2 ,算出小车通过上半段路程的平均速度v 2。

2.数据记录及计算次数 路径 路程s/cm 时间t/s 平均速度v/m ·s -1 1 全程s 1 120 5 0.24 2 上半段s 2 6030.2 3下半段s 360 20.33.实验结论:分析表中数据,小车在不同路段的平均速度的大小 不同 ,在斜面上做 变速直线 运动,在沿斜面下滑的过程中速度的变化情况是越来越 大 。

【交流评估】(1)小明同学在测量上半段的平均速度时,当小车过了中点才停止计时,测量结果偏大还是偏小,为什么?可知,所测上半答:偏小;小车过了中点才停止计时,会使测量时间偏大,根据速度计算公式v=st段的平均速度会偏小。

(2)张亮同学在测量下半段的平均速度时,让小车从中点由静止释放,测量结果偏大还是偏小,为什么?答:偏小;小车从中点由静止释放时所测出的小车到达终点的时间大于运动过程中下半段的时间,根据速度计算公式v=s可知,所测下半段的平均速度会偏小。

t【释疑点】(1)实验中,应让小车从斜面顶端同一位置由静止滑下。

(2)实验中,斜面坡度要适中,若坡度过大,下滑过快,不方便计时;坡度过小,可能不会下滑。

(3)读取小车运动距离时,要“头对头”或“尾对尾”,采取相减法。

重点测量平均速度【典题】(2022·百色中考)如图所示是“测量小车的平均速度”的实验装置。

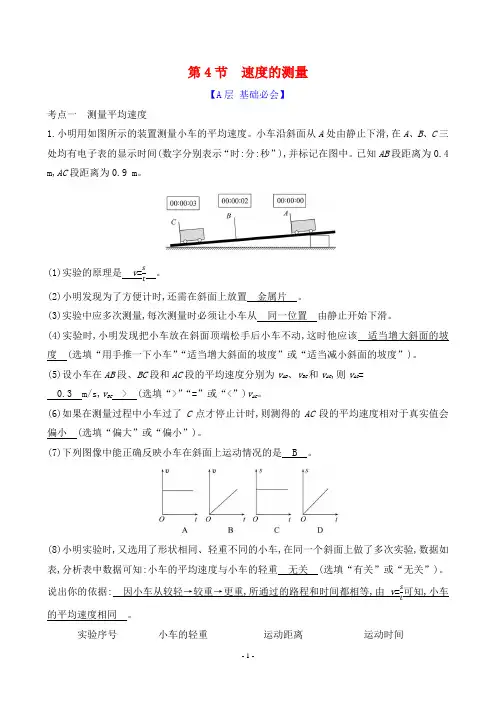

第4节速度的测量【A层基础必会】考点一测量平均速度1.小明用如图所示的装置测量小车的平均速度。

小车沿斜面从A处由静止下滑,在A、B、C三处均有电子表的显示时间(数字分别表示“时:分:秒”),并标记在图中。

已知AB段距离为0.4 m,AC段距离为0.9 m。

(1)实验的原理是v=s。

t(2)小明发现为了方便计时,还需在斜面上放置金属片。

(3)实验中应多次测量,每次测量时必须让小车从同一位置由静止开始下滑。

(4)实验时,小明发现把小车放在斜面顶端松手后小车不动,这时他应该适当增大斜面的坡度(选填“用手推一下小车”“适当增大斜面的坡度”或“适当减小斜面的坡度”)。

(5)设小车在AB段、BC段和AC段的平均速度分别为v AB、v BC和v AC,则v AC=0.3 m/s,v BC> (选填“>”“=”或“<”)v AC。

(6)如果在测量过程中小车过了C点才停止计时,则测得的AC段的平均速度相对于真实值会偏小(选填“偏大”或“偏小”)。

(7)下列图像中能正确反映小车在斜面上运动情况的是 B 。

(8)小明实验时,又选用了形状相同、轻重不同的小车,在同一个斜面上做了多次实验,数据如表,分析表中数据可知:小车的平均速度与小车的轻重无关(选填“有关”或“无关”)。

说出你的依据: 因小车从较轻→较重→更重,所通过的路程和时间都相等,由v=s可知,小车t的平均速度相同。

实验序号小车的轻重运动距离运动时间1 较轻 1.00 m 2.5 s2 较重 1.00 m 2.5 s3 更重 1.00 m 2.5 s考点二平均速度的计算2.(2024·南通期末)如图所示为测试飞机滑跑阶段动力性能的监控屏幕示意图,图中计时器(格式“时:分:秒”)表示飞机到达感光装置的时刻,飞机长度约为教室长度的2倍,结合图片信息,估算飞机的滑跑速度最接近(B)A.10 m/sB.30 m/sC.60 m/sD.90 m/s3.用皮尺和秒表测量一个人跑步的平均速度时,4位计时员记录了这个人跑步通过10 m、20 m、30 m、40 m处的时间,并记录在表中,根据上面的数据,计算出在各段路程上,这个人跑步的平均速度。

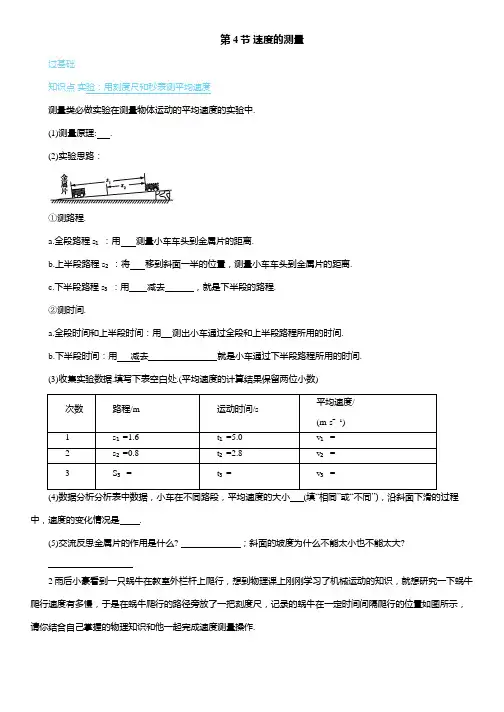

第4节速度的测量过基础知识点实验:用刻度尺和秒表测平均速度测量类必做实验在测量物体运动的平均速度的实验中.(1)测量原理: .(2)实验思路:①测路程.a.全段路程s₁:用测量小车车头到金属片的距离.b.上半段路程s₂:将移到斜面一半的位置,测量小车车头到金属片的距离.c.下半段路程s₃:用减去,就是下半段的路程.②测时间.a.全段时间和上半段时间:用测出小车通过全段和上半段路程所用的时间.b.下半段时间:用减去就是小车通过下半段路程所用的时间.(3)收集实验数据.填写下表空白处.(平均速度的计算结果保留两位小数)(4)数据分析分析表中数据,小车在不同路段,平均速度的大小 (填“相同”或“不同”),沿斜面下滑的过程中,速度的变化情况是 .(5)交流反思金属片的作用是什么? ;斜面的坡度为什么不能太小也不能太大?2雨后小豪看到一只蜗牛在教室外栏杆上爬行,想到物理课上刚刚学习了机械运动的知识,就想研究一下蜗牛爬行速度有多慢,于是在蜗牛爬行的路径旁放了一把刻度尺,记录的蜗牛在一定时间间隔爬行的位置如图所示,请你结合自己掌握的物理知识和他一起完成速度测量操作.(1)他使用的刻度尺的分度值是 cm;要测出蜗牛的运动速度,还需要的测量工具是(2)蜗牛从A运动到B通过的路程为 cm.(3)实验中小豪测得蜗牛从A到C的爬行时间为50s,则蜗牛在AC段爬行的平均速度为 mm/s;若在测量 AC 段平均速度时,过了C点才停止计时,则测得的平均速度vAc会 (填“偏大”或“偏小”).这个过程中蜗牛做的 (填“是”或者“不是”)匀速直线运动.过能力1 在研究水滴下落规律时,打开水龙头让水一滴一滴下落,并用频闪照相机每隔0.1s拍摄同一水滴下落时的不同位置,图片经处理后如图所示.由图可知,水滴下落0.3s内的平均速度是 ( )A.150 m/sB.15 m/sC.1. 5m/sD.0.15m/s2如图所示,两木块自左向右运动,现用高速摄影机在同一底片上多次曝光,记录下木块每次曝光时的位置.已知连续两次曝光的时间间隔是相等的.下列选项中,两木块运动情况在v-t 图像中描述正确的是 ( )3如图所示,滚尺是一种测量长度的工具.滚尺主要由计数器和滚轮组成,当滚轮沿着路径滚动时,通过记录的圈数可以得到路径的长度.小华想利用滚尺和手机秒表,测量自己步行的平均速度.(1)将滚尺示数清零后,推动滚尺,手机同时计时,测出某次步行距离13.8m,对应的时间为11.5s,这段时间他步行的平均速度为 m/s;(2)已知该滚尺滚轮直径为D,用s表示滚尺测出的距离,则上述测量中轮子滚过的圈数n= (用字母表示);(3)长期使用后,滚轮的轮胎磨损严重将导致测量出的步行速度偏 .素养提升。

第一章机械运动第4节测量平均速度测量物体运动的平均速度的方法v=求出这段路程上的平均速度。

怎样计算小车在各段的平均速度呢平均速度越来越大。

v=计算小车的平均速度。

运动时间(秒)平均速度t1= v=算出小车通过斜面全程的平均速度用停表测出小车从斜面顶端滑过斜面上半段路程测小车的平均速度该实验目的是练习用测平均速度。

(2)>v2点拨:小车从斜面顶端由静止释放,将沿斜面做变速运动,用刻度尺和停表分别测出小车在不同时间段的路程和时间,用v=s/t可以算出不同时间段的平均速度;小车的运动越来越快,故下半段的平均速度最大,上半段的平均速度最小。

第三章物态变化第3节汽化和液化沸腾是液体在一定温度下、在液体内部和表面同时发生的剧烈使气体液化有两种方法:沸腾是在一定温度下用酒精灯给盛了水的烧杯加热把石油气液化后装在防止口腔中的空气液化气体液化时需向温度低的物体放热。

一般情况下口腔内的水蒸气遇到温度比它高的镜温度/(3)实验结束后,同学们相互交流时,有的小组觉得把水加热到沸腾的时间过长,请你说出一条缩短加热时间的方法: 。

解:(1)98 ℃;不变(2)如图所示。

(3)用温度较高的水做实验(或适当减少水的质量或加盖等)点拨:从数据看出水的沸点是98 ℃,水沸腾后吸热,温度不变。

如果把水加热到沸腾的时间过长,可能是由于水的初温较低,也可能是由于水太多;缩短加热时间的方法是提高水的初温、减少水的质量等。

考点2:影响蒸发快慢因素的探究【例2】探究影响液体蒸发快慢的因素。

(1)提出问题:观察下图,结合生活实际,液体蒸发的快慢与哪些因素有关?(2)猜想与假设:液体蒸发的快慢可能与下列因素有关:a.液体表面积的大小:b.液体的高低;c.液体的快慢。

(3)进行实验、收集数据(针对猜想a)。

Ⅰ.取两块相同的玻璃板。

Ⅱ.在玻璃板上分别滴一滴质量相等的酒精,使两滴酒精表面积大小明显不同,如图所示。

Ⅲ.保持酒精的温度和酒精相同。

Ⅳ.若干时间后,两玻璃板上剩下的酒精明显不同。

第4节速度的测量教材分析一、课标分析会通过实验测量物体运动的速度。

二、内容和地位分析《速度的测量》是物理人教版八年级上册第一章第四节的内容。

教材通过测量平均速度,加深了学生对速度、平均速度的理解。

本节是第一次分组实验课,学生通过设计实验、收集和分析实验数据等自主活动来提高实验能力,培养合作精神,为以后的实验教学打下坚实的基础。

学情分析初中生的思维处于形象思维到抽象思维的过渡期,在前几节中已经给学生讲了速度的概念,学生对速度有了一定的理解,要求学生巩固学习刻度尺和秒表的使用方法,测出小车在斜面上运动的平均速度。

由于本节课是学生的第一次分组实验课,教师要引导学生养成遵守实验室的要求,认真按照规则做好实验的习惯。

教学目标1.学会用秒表和刻度尺正确地测量时间、距离,并求出平均速度。

2.加深对平均速度的理解。

核心素养逐步培养学生学会写简单的实验报告。

重点难点重点:学会用秒表和刻度尺正确地测量时间、距离,并求出平均速度。

难点:加深对平均速度的理解,掌握求平均速度的方法。

教学过程续表中。

4.实验表格5.实验注意事项(1)小车运动距离为车头到车头的距离。

(2)小车要从斜面顶端静止释放。

(3)测量过程中不要改变斜面的坡度。

(4)要保证每次测量都从同一高度处由静止释放小车。

(5)时间和长度多测几次取平均值。

下面大家利用实验室提供的器材开始实验。

实验完毕后,请说出你的实验结论。

教师组织学生讨论: 实验及时指出学生实验中出现的问题。

续表1.在实验时斜面的坡度大一点好,还是小一点好?2.金属片的作用是什么?3.测量路程时要注意什么?想想议议:某同学想测出小车在下半段路程的平均速度,提出可以把小车从斜面的中部开始释放,进行测量。

想一想:这样测得的平均速度与上面的实验中小车在下半段路程的平均速度是否相等?说明原因。

例1小明在“测小车平均速度”的实验中,设计了如图所示的实验装置,将小车从带刻度(分度值为1 cm)的斜面顶端由静止下滑,图中的圆圈内是小车到达A、B、C 三处时秒表的示数(数字分别表示“时:分:秒”)。