苏东坡《黄州寒食诗》

- 格式:ppt

- 大小:4.15 MB

- 文档页数:31

寒食雨(其一)作者:苏轼朝代:宋类型:诗寒食雨(其一)【原文】自我来黄州,已过三寒食。

年年欲惜春,春去不容惜。

今年又苦雨,两月秋萧瑟。

卧闻海棠花,泥污燕支雪。

暗中偷负去,夜半真有力。

何殊病少年,病起头已白。

寒食雨(其一)【翻译文】自从我来到黄州,已度过三个寒食时际。

年年爱惜春光想将它挽留,春天自管自归去不容人惋惜。

今年又苦于连连阴雨,绵延两个月气候萧瑟一如秋季。

独卧在床听得雨打海棠,燕支样花瓣像雪片凋落污泥。

造物主把艳丽的海棠偷偷背去,夜半的雨真有神力。

雨中海棠仿佛一位患病的少年,病愈时双鬓斑白已然老去。

寒食雨(其一)【评析】《寒食雨二首》是北宋文学家苏轼创作的五言古诗组诗作品。

第一首诗描写淫雨、海棠之景,把思想情感形象化,以抒发贬徒身世之情。

第二首诗除展现宋代寒食的节令风俗外,更将寒食节雨、寒食节独特的文化意象和人文精神,与东坡的身世遭遇紧密结合。

这两首诗反映作者谪居黄州时痛苦、压抑甚至是绝望的心理状态,表达了他的人生中现实与理想之间激烈的矛盾冲突。

此为第一首,借寒食前后阴雨连绵、萧瑟如秋的景象,写出他悼惜芳春、悼惜年华似水的心情。

诗人对海棠情有独钟,并多次在诗中借以自喻,其《寓居定惠院之东杂花满山有海棠一株土人不知贵也》一诗中说:“陋邦何处得此花,无乃好事移西蜀?”且对自己与花“天涯流落俱可念”的共同命运,发出深深叹息。

这首诗后段对海棠花谢的叹惋,也正是诗人自身命运的写照。

他对横遭苦雨摧折而凋落的海棠,以“何殊病少年,病起头已白”的绝妙比喻,正是对自己横遭政治迫害、身心受到极大伤害的命运的借喻。

寒食雨(其一)【注释】寒食:旧历清明节的前一天,是寒食节。

“两月秋萧瑟”句:言两月来雨多春寒,萧瑟如秋。

燕支雪:指海棠花瓣。

“暗中偷负去,夜半真有力。

”句:《庄子·大宗师》:“藏舟于壑,藏山于泽,谓之固矣。

然夜半有力者负之而走,昧者不知也。

”这里用以喻海棠花谢,象是有力者夜半暗中负去。

何殊:何异。

欣赏苏东坡的《黄州寒食帖》,写段艺术评论《黄州寒食帖》是苏东坡的一首明末清初的诗歌,创作以黄州为背景,记叙了在寒食节当天,早晨清晨的水洗衣童的情景。

拥有简洁的诗句,淡淡的抒情,犹如一幅传达出祥和气氛的油画。

《黄州寒食帖》有着特殊的文学性,一开始先从重音的点睛之笔,着重强调“清晨”一词,以及“杨柳”,“鸳鸯”,“云彩”,“芙蓉”,“荷”,这些中国传统符号暗合当时社会上的秩序。

这几乎可以谓是一场文学实验,诗歌中暗含着深刻的人物性格,而重音更像是影片里的配乐,给这种人物性格强调出一种特殊的气氛。

比如,诗歌中描绘的水洗衣童“黄衣衣”,它不仅是一直在洗衣的童子,也是苏东坡的形象的暗示,象征着苏东坡社会里的伦理价值观。

诗歌中清新的句子,放映出一种柔和的景象,芦苇荡,柳暗花明,是一种清新的抒情情调,让读者陶醉其中,在心旷神怡之中看着水洗衣童上演的一幕静谧又唯美的景象。

《黄州寒食帖》也反映了苏东坡对当时社会状况的思考,诗歌中穿插着另一个主题,讲述的是在军队军官的政治和经济上的牺牲,而苏东坡的文学作品中提到的“南郭老将军”,其实就是当时的历史人物,而“江湖客”则是当时受到剥削的武士和士兵们的代称,而苏东坡对当时社会中士兵们受到剥削的气息已变得更加清楚。

苏东坡的《黄州寒食帖》,不仅有着强烈的抒情性,也有着独特

的文学特征和深刻的历史意义,它无论从文学角度还是历史角度,都值得深思。

这首诗歌中最精彩的部分,莫过于其中涵盖的历史与文学知识,并且有着浓浓的历史渊源,一切构成一种细腻的、低调的、祥和的气氛。

苏轼黄州寒食诗帖苏轼,北宋时期的文学家、书法家、政治家,其作品流传千古,被誉为文坛巨擘。

他的黄州寒食诗帖是其成名之作之一,今天我们就来探索一下这篇脍炙人口的佳作。

黄州寒食诗帖是苏轼在其任黄州知州期间所创作的,这是一个监察官的职位,相当于现代的地方行政首长。

当时,黄州正值清明时节,这是中国传统的一个节气,也是寒食节的前一天,人们会纪念和哀悼去世的亲人。

黄州的风俗特点是在农历清明节的前一天,要特别举行寒食节。

苏轼作为当时的地方行政首长,他对于当地的风俗习惯非常了解。

他在清明节前夕写了一首《黄州寒食诗帖》,表达了他对于黄州的深情厚意,也使得这首诗成为他最具代表性的作品之一。

在这首诗中,苏轼首先将目光投向了清明节的庆祝活动。

他描绘出了寂静的夜晚,纷扬的飞雪以及人们的欢歌笑语,将整个节日的气氛表现得淋漓尽致。

他描绘的黄州如同一幅画卷,给人以清凉、宁静之感。

苏轼接着描绘了诗中的主人公,他正是苏轼自己。

他以自己为出发点,融入整个景象之中,表达出自己对黄州的痴迷和留恋之情。

他抒发了他在黄州生活的美好回忆,对于黄州山水的热爱之情,表达了他对于清明庆祝活动的共鸣。

在接下来的诗中,苏轼以自己为引子,跳出了具体的黄州,向更普遍的话题迈进。

他以寒食为话题,探讨了人生的无常和时间的流转。

他以歌颂之美的词句,展示了他对于自然和人生的深沉思考和感悟。

苏轼在诗中写道:“沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春。

”这两句诗表达了生命的无常和不确定性。

正如河流中的船只和病弱的树木,都无法抵挡时间的流逝和自然的力量。

这种感慨,使得这首诗具有深远的哲理性。

此外,苏轼还以自己的人生经历为背景,探讨了个人命运和社会贤能的关系。

他以自己的身份为傲,但却又深感无奈和愁绪。

他身居高位,但又时常受到朝廷的打压和排挤,是他深思熟虑和感叹人生生命的奇妙之处。

最后,苏轼以他自己的心情作为结束,将整个诗篇落于尾声。

他写道:“新桃叶树苦中寻,流水无情山自随。

”这两句诗给人以无限的遐思,让人陷入对于人生和时光的思考之中。

《黄州寒食诗帖》是宋代文豪苏轼的书法代表作之一,被誉为“天下第三行书”。

此帖体现了苏轼的文学造诣、书法技艺和思想深度,是苏轼被贬黄州时所写的一组五言诗,表达了他对生命的感悟和对自然的敬畏。

在诗帖中,苏轼以寒食节为背景,通过书写自己的情感和思考,将内心的郁结和苦闷以文字的形式展现出来。

诗帖采用行书体,笔触流畅自然,起伏跌宕,给人以强烈的视觉冲击力。

帖中的每一个字都有独特的韵味,笔画的轻重、快慢、曲折等都恰到好处。

整篇诗文布局合理,字形大小富于变化,章法独特,充分展现了苏轼的书法功力和才华。

从文学角度来看,《黄州寒食诗贴》不仅是一篇具有深刻哲理的诗文,更是苏轼在经历政治挫折和生活困苦后,对生命的感悟和对未来的希望。

诗文情感真挚,语言简练,给人以深刻的启示。

此外,《黄州寒食诗贴》也是苏轼书论和实践相结合的代表作品。

他所推行的尚意之风影响深远,强调个性、情感和意境的表达,开创了中国书法史上的新篇章。

总的来说,《黄州寒食诗贴》不仅展现了苏轼卓越的书法技

艺和文学才华,更表达了他对生命的敬畏和对未来的希望。

它是中国书法史上的经典之作,对于研究中国文化和艺术具有重要意义。

《黄州寒食诗》:苏轼借景抒怀

《黄州寒食诗》是一首感伤时事、抒发感慨的诗篇,由宋代文人苏轼所作。

本诗描写了寒食节期间黄州的荒凉景象,透露出苏轼内心的痛苦与忧愤。

全诗情感深沉,语言凝练,意境深远,具有很高的艺术价值。

在诗中,苏轼以寒食节为背景,描绘了黄州的凄凉景象。

寒食节是中国传统节日之一,人们在这一天禁烟火、吃冷食,以纪念介子推。

然而,在黄州这个地方,由于战乱和贫困,人们生活困苦,连寒食节也不例外。

苏轼通过描写黄州的荒凉景象,表达了自己对人民苦难的深切同情和对社会现实的深刻反思。

在表现手法上,苏轼采用了借景抒情的写作手法。

通过对黄州寒食节景象的生动描绘,苏轼将自己的情感融入其中,使读者在感受景色的同时,也能感受到诗人的情感世界。

此外,苏轼在诗歌的音韵和用词上也有所讲究,使诗歌具有一种音乐美和艺术美感。

从整体上看,《黄州寒食诗》是一首情感深沉、语言凝练、意境深远的诗歌,充分展示了苏轼的诗歌才华和对社会现实的深刻反思。

它不仅是一首具有高度艺术价值的文学作品,更是中国古代文学史上一篇珍贵的文化遗产。

这首诗表达了诗人对黄州人民的同情和关切,也表达了自己对国家前途和民族命运的忧虑和思考。

因此,它不仅具有文学价值,也具有社会价值和历史价值。

苏轼被贬谪黄州所做的诗词苏轼被贬谪黄州,他在这段时间内创作了大量的诗词,表达了自己的情感和思考。

下面是一些以苏轼被贬谪黄州为题的诗词:1. 《黄州寒食寄子由》飞絮扑空蝉声催,春风过尽强登台。

谁家柳絮轻于雪,何处梨花笑逐颜。

寒食江城人共忆,绿杨芳草满长堤。

愿君宴罢思归远,泪湿黄昏独倚楼。

2. 《送韩元丹谪居黄州》黄州高楼远眺云,韩公谪居心自闲。

人间世事无常定,风雨江湖几番迁。

蜀国山川悲别离,江南烟水梦归宪。

愿君卧龙重拾笔,才情不减旧时颜。

3. 《寒江孤舟》寒江孤舟独自行,黄州波浪入眼明。

贬谪江南心已久,苦思故乡梦难成。

浩渺长江水东去,凄凉黄叶酒满城。

愿与明月共寥寂,守望孤舟月色生。

4. 《黄州谪居》黄州谪居心自闲,云水山川入眼前。

鸟啼花落人独立,风起雨来思万千。

贬谪江南忧国事,卧龙宴罢胜诗仙。

愿君静坐山窗下,琴音竹影入诗篇。

5. 《黄州谪居有感》黄州谪居意自豪,江山秀丽美如桃。

苦尽甘来心不变,困境中仍心潮悠。

山川浩渺思故乡,云水悠悠醉诗行。

愿君抒怀东篱下,诗韵悠悠永流传。

6. 《黄州谪居寄友人》黄州谪居难言苦,江南风景入眼庐。

山川湖海皆自足,风雨江湖别离残。

忧国忧民心不寐,伤时伤事泪沾衣。

愿君才情常发达,抒怀寄意长流传。

7. 《贬谪黄州有感》贬谪黄州思故乡,江南风景入眼床。

山川湖海皆自足,风雨江湖别离忙。

忧国忧民心不寐,伤时伤事泪沾裳。

愿君才情常发达,抒怀寄意长流传。

8. 《寄朋友》黄州贬谪心自闲,江南风景入眼前。

山川湖海皆自足,风雨江湖别离残。

忧国忧民心不寐,伤时伤事泪沾衫。

愿君才情常发达,抒怀寄意长流传。

9. 《谪居黄州》黄州谪居思故乡,江南风景入眼床。

山川湖海皆自足,风雨江湖别离忙。

忧国忧民心不寐,伤时伤事泪沾裳。

愿君才情常发达,抒怀寄意长流传。

10. 《黄州寄友人》黄州谪居心自豪,江山秀丽美如桃。

苦尽甘来心不变,困境中仍心潮悠。

山川浩渺思故乡,云水悠悠醉诗行。

愿君抒怀东篱下,诗韵悠悠永流传。

苏轼《寒食雨二首》译文鉴赏这首诗作于元丰五年(1082年)三月寒食节。

东坡依然处境艰难,生活凄凉。

心情孤郁。

经过险恶的政治斗争和牢狱的折磨,东坡的个性收敛了许多。

这两首诗充分表现了这种心境平和之后的无奈和绝望。

寒食雨二首宋代:苏轼自我来黄州,已过三寒食。

年年欲惜春,春去不容惜。

今年又苦雨,两月秋萧瑟。

卧闻海棠花,泥污燕支雪。

暗中偷负去,夜半真有力。

何殊病少年,病起头已白。

春江欲入户,雨势来不已。

小屋如渔舟,濛濛水云里。

空庖煮寒菜,破灶烧湿苇。

那知是寒食,但见乌衔纸。

君门深九重,坟墓在万里。

也拟哭途穷,死灰吹不起。

译文及注释译文自从我来到黄州,已度过三个寒食时际。

年年爱惜春光想将它挽留,春天自管自归去不容人惋惜。

今年又苦于连连阴雨,绵延两个月气候萧瑟一如秋季。

独卧在床听得雨打海棠,胭脂样花瓣像雪片凋落污泥。

造物主把艳丽的海棠偷偷背去,夜半的雨真有神力。

雨中海棠仿佛一位患病的少年,病愈时双鬓斑白已然老去。

春江暴涨仿佛要冲进门户,雨势凶猛袭来似乎没有穷已。

我的小屋宛如一叶渔舟,笼罩在濛濛水云里。

空空的厨房煮着些寒菜,潮湿的芦苇燃在破灶底。

哪还知道这一天竟然是寒食,却看见乌鸦衔来烧剩的纸币。

天子的宫门有九重,深远难以归去,祖上的坟茔遥隔万里不能吊祭。

我只想学阮籍作穷途痛哭,心头却似死灰并不想重新燃起。

注释⑴寒食:旧历清明节的前一天,是寒食节。

⑵“两月”句:言两月来雨多春寒,萧瑟如秋。

⑶胭脂雪:指海棠花瓣。

⑷“暗中”两句:《庄子·大宗师》:“藏舟于壑,藏山于泽,谓之固矣。

然夜半有力者负之而走,昧者不知也。

”这里用以喻海棠花谢,象是有力者夜半暗中负去。

⑸何殊:何异。

⑹不已:一作“未已”。

⑺濛濛(méng):雨迷茫的样子。

⑻庖(páo):厨房。

寒菜:原特指冬季之菜,此系泛指。

⑼“那知”二句:是说见乌衔纸才知道今天是寒食节日。

见,一作“感”。

⑽“君门”句:宋玉《九辩》:“岂不郁陶而思君兮,君之门以九重。

苏轼《黄州寒食帖》赏析元丰五年的寒食节,苏轼因为写诗讥讽皇帝,结果被降职为黄州团练副使。

宋神宗不久之后驾崩,太子赵煦即位,就是宋哲宗,他大赦天下。

苏轼也因为自己的一点功劳,得以从轻发落,降职为“登州(今山东蓬莱)团练副使”,不得签书公事。

这就是“苏轼被贬黄州,又迁汝州,再贬儋州”的故事。

苏轼在黄州居住了四年,创作了大量的诗文,《黄州寒食帖》就是其中最著名的一篇。

《黄州寒食帖》是苏轼被贬黄州第三年的寒食节所写。

一是把寒食节当成一次新的起点。

我们可以说,寒食节对于苏轼来说,具有新的含义。

首先,寒食节是扫墓祭奠死者的日子;其次,寒食节又是春夏秋冬四季轮回的开始,新旧更替、时光变换,所以寒食节对于苏轼来说,是重要的节日,具有非同寻常的意义。

二是表达了对亲人的思念。

在寒食节前夕,苏轼独坐沉思,回忆过去的美好时光,想到父亲苏洵、弟弟苏辙和妹妹苏小妹,心中有无限的感慨。

因为官职低微,被贬后的苏轼在寒食节的这一天,既不能回家为亡父和亡兄扫墓,也不能与亲人见面。

因此,只[gPARAGRAPH3]在房中点上香烛,以寄托对亲人的思念。

这个日子,让苏轼想起许多往事,心中满是悲凉。

诗人悲伤的是“失意”,忧虑的是“亲情”,欣喜的是“团聚”,他用各种词汇描绘了全家人团圆的景象:全家人吃着祭祀的饭食,合家老少都快乐欢欣;酒席上,不仅有美味佳肴,还有香甜的米酒。

这些内容,无疑加深了全家人相聚的欢乐,促进了血脉的融合。

而且在诗人看来,“天伦欢聚”是极为难得的机会。

苏轼在寒食节上被贬谪到了黄州,远离家乡,自然倍感凄凉,但他没有消沉。

正如他自己所言,他已经到了“把糟粕去,取精华留”的阶段。

他尽力地追求古代圣贤的理想境界。

他要把自己修养成“一颗平常心”。

于是,他并没有怨恨朝廷,反而是积极改造自己,改善自己的处境。

他还特别强调这样做对家人的益处:自己的清高自洁对亲人有利,如果自己贪恋钱财,奢侈无度,便会危害家人。

苏轼通过“寒食”表现了旷达超脱的胸襟。

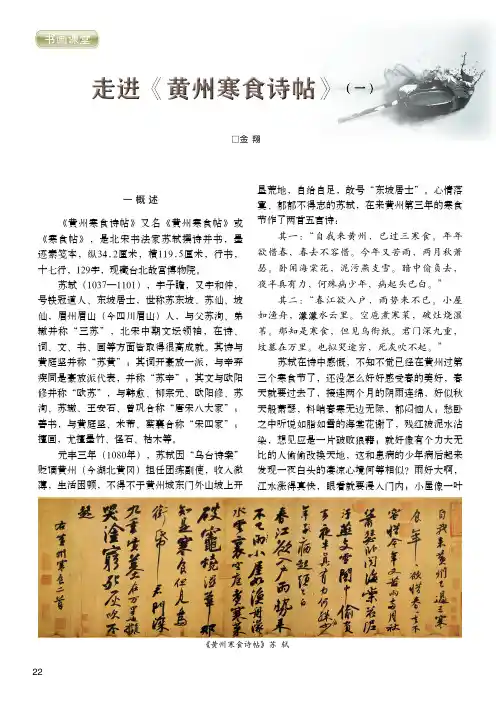

22□金 翔书画课堂一 概 述《黄州寒食诗帖》又名《黄州寒食帖》或《寒食帖》,是北宋书法家苏轼撰诗并书,墨迹素笺本,纵34.2厘米,横119.5厘米,行书,十七行,129字,现藏台北故宫博物院。

苏轼(1037—1101),字子瞻,又字和仲,号铁冠道人、东坡居士,世称苏东坡、苏仙、坡仙,眉州眉山(今四川眉山)人,与父苏洵、弟辙并称“三苏”,北宋中期文坛领袖,在诗、词、文、书、画等方面皆取得很高成就。

其诗与黄庭坚并称“苏黄”;其词开豪放一派,与辛弃疾同是豪放派代表,并称“苏辛”;其文与欧阳修并称“欧苏”,与韩愈、柳宗元、欧阳修、苏洵、苏辙、王安石、曾巩合称“唐宋八大家”;善书,与黄庭坚、米芾、蔡襄合称“宋四家”;擅画,尤擅墨竹、怪石、枯木等。

元丰三年(1080年),苏轼因“乌台诗案”贬谪黄州(今湖北黄冈)担任团练副使,收入微薄,生活困顿,不得不于黄州城东门外山坡上开垦荒地,自给自足,故号“东坡居士”。

心情落寞、郁郁不得志的苏轼,在来黄州第三年的寒食节作了两首五言诗:其一:“自我来黄州,已过三寒食。

年年欲惜春,春去不容惜。

今年又苦雨,两月秋萧瑟。

卧闻海棠花,泥污燕支雪。

暗中偷负去,夜半真有力,何殊病少年,病起头已白。

”其二:“春江欲入户,雨势来不已。

小屋如渔舟,水云里。

空庖煮寒菜,破灶烧湿苇。

那知是寒食,但见乌衔纸。

君门深九重,坟墓在万里。

也拟哭途穷,死灰吹不起。

”苏轼在诗中感慨,不知不觉已经在黄州过第三个寒食节了,还没怎么好好感受春的美好,春天就要过去了,接连两个月的阴雨连绵,好似秋天般萧瑟,料峭春寒无边无际,郁闷恼人;愁卧之中听说如脂如雪的海棠花谢了,残红被泥水沾染,想见应是一片破败狼藉;就好像有个力大无比的人偷偷改换天地,这和患病的少年病后起来发现一夜白头的凄凉心境何等相似?雨好大啊,江水涨得真快,眼看就要浸入门内;小屋像一叶《黄州寒食诗帖》苏 轼23渔舟,漂摇在苍茫云水之间;厨房空空如也,破灶台里烧着湿芦苇,锅里煮的菜都是冷的。

苏东坡的寒食帖原文及译文《寒食帖》的原文是这样的:“自我来黄州,已过三寒食。

年年欲惜春,春去不容惜。

今年又苦雨,两月秋萧瑟。

卧闻海棠花,泥污燕支雪。

暗中偷负去,夜半真有力。

何殊病少年,病起头已白。

春江欲入户,雨势来不已。

小屋如渔舟,濛濛水云里。

空庖煮寒菜,破灶烧湿苇。

那知是寒食,但见乌衔纸。

君门深九重,坟墓在万里。

也拟哭途穷,死灰吹不起。

”这帖写得可太有味道了。

你看啊,苏东坡到了黄州之后,这日子过得那叫一个感慨万千。

他说在黄州过了好几个寒食节了,每年都想把春天留住,可春天哪是能留得住的呀,说走就走了。

这一年呢,又老是下雨,两个月了那天气就像秋天似的,冷飕飕又阴沉沉的。

他躺着的时候,听到海棠花掉落的声音,那海棠花就像被泥弄脏的白雪一样。

感觉时间啊,就像有人偷偷地在夜里把东西都偷走了似的,等自己反应过来,头发都白了,就像生了一场大病的少年。

再看那江水啊,都快涨到屋里来了,雨还不停地在下。

自己住的小屋就像小渔船一样,在那云雾水汽之中。

厨房里空空的,只能煮点寒菜,破灶里烧着湿芦苇。

都不知道是寒食节了,只看到乌鸦衔着纸飞过去,才反应过来。

说到这译文呢,大概就是这个意思。

我从来到黄州,已经过了三个寒食节了。

每年都想要珍惜春天,可是春天离去的时候却不容人去惋惜。

今年的雨下得真苦啊,这两个月的天气就像秋天般萧瑟。

我卧在床上听到海棠花飘落,那海棠花就如同被泥土弄脏的胭脂雪。

时光暗中悄悄溜走,就像大力之人在半夜把东西偷走一样。

这和生病的少年有什么不同呢,病好之后头发已经变白了。

春天的江水好像要涌进屋里,雨下得不停。

小屋就像一叶渔舟,处在茫茫的水云之间。

空空的厨房煮着寒菜,破旧的炉灶烧着湿苇草。

哪里知道已经到了寒食节,只看到乌鸦衔着纸钱飞过。

皇宫的大门深锁着,而故乡的坟墓又在万里之外。

也想效仿阮籍哭途穷,但是自己的心已经如同死灰,再也吹不起波澜了。

苏东坡写这帖的时候,那心里肯定是满满的惆怅和无奈啊。

在黄州的日子不好过,他就把这些情绪都通过这字里行间给表达出来了。

黄州寒食帖名词解释《黄州寒食帖》,全名《黄州寒食诗帖》,又称《黄州寒食帖》、《黄冈寒食帖》。

是苏东坡行书代表作品之一。

此卷书于宋神宗元丰六年(1082)三月。

是年苏轼因“乌台诗案”受诬陷被贬为黄州团练副使。

苏轼在黄州生活了四年多,虽处困境,但仍关心民间疾苦,体恤黎民百姓。

他在寒食节这天,出门游玩,看到春光明媚、花团锦簇,想起以前曾在这里和朋友欢度佳节,不禁触景伤情,感慨万千,便提笔写下了这幅脍炙人口的名作。

通过对该诗内容和艺术特色的分析鉴赏,可加深学生对书法史上浪漫主义风格及其创作方法与审美价值的认识,同时也培养了学生理解欣赏古典诗词的能力。

【寒食帖】唐代张旭书写的一篇诗文;墨迹素笺本,纵24.2厘米横129.6厘米。

《宣和书谱》著录《十七帖》,共十卷,其中《寒食帖》亦称《黄州寒食诗帖》或《黄冈寒食诗帖》。

《寒食帖》与现藏故宫博物院的《祭侄稿》为姊妹篇,是苏轼书法作品中的杰作,也是继王羲之《兰亭序》、颜真卿《祭侄稿》之后的又一行书力作,其笔势圆劲奔放,雄健洒脱,一气呵成,与《祭侄稿》如出一辙。

《寒食帖》用笔精到,结字险绝,章法茂密,行距宽疏,形式独特,实为旷世珍品。

《寒食帖》为行草书,墨迹素笺本,纵二十九点五厘米,横七百零八点二厘米,共二十五行,七百二十四字。

释文:苏轼在《王氏报本庵记》中说:“余尝观公主笔势,必极重而后轻,极轻而后重;观其枯木竹石,皆悬崖峭壁;观其落笔结字,横斜有象,低昂有态;至于引笔近纸,急捉怒张,又有意外之趣。

东坡论书,谓必如此,然后为得。

此语余常不信,以为太似媚世,今视其书,乃信东坡所言不妄耳。

”由于苏轼的影响,黄庭坚、米芾、蔡襄、赵孟频、祝允明、文征明等均以学《寒食帖》为荣。

《寒食帖》是苏轼的代表作,充分展示了他的书法才华。

它与《祭侄稿》一样,同属于苏轼行书的代表作品。

从用笔来看,起笔藏头护尾,藏锋逆入;转笔处回锋藏颖;行笔缓慢中见沉着;收笔以画作结,斩钉截铁。

从结构来看,字体长扁,正侧相参,变化多姿。

人生到处知何以应似飞鸿踏雪泥 ---赏析苏东坡《黄州寒食诗帖》发布时间:2022-05-25T08:55:32.026Z 来源:《教学与研究》2022年第2月3期作者:周相伶[导读] 苏东坡是北宋中期文坛领袖,在诗、词、散文、书、画等方面取得很高成就。

苏东坡的《黄州寒食诗帖》被誉为“周相伶重庆育才成功学校苏东坡是北宋中期文坛领袖,在诗、词、散文、书、画等方面取得很高成就。

苏东坡的《黄州寒食诗帖》被誉为“天下第三行书”,在中国书法史上有着深远的影响力,也是苏东坡书法作品中的上乘之作。

那时苏东坡因宋朝最大的文字狱被贬黄州,在黄州的第三年寒食节时候作了二首五言诗:“自我来黄州,已过三寒食。

年年欲惜春,春去不容惜。

今年又苦雨,两月秋萧瑟。

卧闻海棠花,泥污燕支雪。

暗中偷负去,夜半真有力,何殊病少年,病起须已白。

”“春江欲入户,雨势来不已。

小屋如渔舟,蒙蒙水云里。

空庖煮寒菜,破灶烧湿苇。

那知是寒食,但见乌衔纸。

君门深九重,坟墓在万里。

也拟哭途穷,死灰吹不起。

”此帖是苏东坡行书的代表作,是一首遣兴的诗作,表达了苏东坡被贬黄州所发的人生之叹,诗的意境苍凉多情,表达了诗人惆怅孤独的心情。

此诗的书法也正是在这种心情和境况下有感而出的。

通篇书法起伏跌宕,如行云流水,光彩照人,气势奔放,而无荒率之笔。

《寒食诗帖》在书法史上影响很大,是苏东坡书法作品中的上乘。

正如黄庭坚在此诗后所跋:“此书兼颜鲁公,杨少师,李西台笔意,试使东坡复为之,未必及此。

"《苏东坡黄州寒食诗帖》属于中学八年级书法课程中的一门赏析课,结合八年级学生的实际情况,教师应该主要以欣赏评述为中心展开来娓娓而谈,并将德育及美育思想贯彻赏析课的始终,教师通过多样化的教学活动方式,有效地引导学生积极融入课堂,从而达到全面提升学生的综合素养的教学目的。

1、激趣导入,引发思考,联结知识,沟通情感。

在课程导入环节,可以通过趣味性的知识竞答,调动学生的积极性,让知识点在寓教于乐中逐渐深入渗透。

22□金 翔书画课堂《黄州寒食诗帖》(局部) 苏 轼二 解析《黄州寒食诗帖》是苏轼书法作品中的上乘之作,充分展现了他在文学和书法方面的才华。

其流畅自然的笔触、字形大小的变化、结字的精妙,以及一气呵成的章法把握,都体现了苏轼卓越的书法成就。

作为宋代尚意书风的引领者,苏轼取得的成就并非苦练的结果,而是属于天才式的灵感迸发。

他说,“吾虽不善书,晓书莫如我。

苟能通其意,常谓不学可”,还说“我书意造本无法,点画信手烦推求”。

他提倡“浩然听笔之所之,而不失法度,乃为得之”,将书法视为自我性灵的坦露,反对刻意做作的“奴书”。

之后又有黄庭坚反“俗气”、米芾讲“真趣”继响不断,遂形成宋人书法的“尚意”风格。

基于此,我们在学习宋人书作时,要避免把注意力都放在“笔法”上,而要多去感受其“笔意”,即点画与点画之间的笔笔生发,以及字与字、行与行之间的连续性和递进关系,要如欣赏音乐一般体会其大小、粗细、长短、轻重、疏密、远近、缓急等节奏韵律。

《黄州寒食诗帖》写得苍凉惆怅,通篇书法迅疾稳健,痛快淋漓,一气呵成。

自右向左逐字逐句阅览时,有一种从娓娓道来到宣泄迸发的情绪起伏递进之感,通篇气息连贯,节奏强烈,极具感情色彩。

为便于深入理解此作,我们将全篇笔法、字法以及行气变化,连同笔墨趣味融合一起进行逐字逐句解析,或可从中找出一条学习苏书的路径。

“自我来黄州,已过三寒食”首句娓娓道来,不带丝毫感情色彩。

在笔墨表达上,这10个字写得中规中矩,毫无波澜。

“自”逆锋起笔,字势收敛,点画节奏明快,三短横化为三点;“我”字势左低右高,与“来23金翔,中国书法家协会会员,山东老年大学书法教师,《老年教育》杂志特邀作者。

书法承袭李瑞清和沈尹默碑帖两脉合流的书学渊源,致力于书法美育的实践与传播。

黄”二字点画连续翻转,流畅迅捷,多用连笔并笔,中线摆动,而非直上直下(图1);“州”呈缓势,略舒展开,最后竖笔向左下钩带,“州”大“已”小,体量悬殊(图2),“过”字大,走之平捺舒展;“三”小而势收,三短横都铺毫,角度、长度、力度各不相同,“寒”字大,略有收势,最后一点却又铺放,意与下一行相呼应(图3);“食”另起,首笔长而爽利,后略参草法,点画连绵,行气不断。

22□金 翔书画课堂《黄州寒食诗帖》(局部) 苏 轼书法作品的整体和美观,反而增添了些许自然洒脱的意味,更富艺术感染力。

“病”字字径忽大,字势长,末笔与下字连带,略见飞白,“起”字平捺一波三折,向左上逆收,运笔圆厚遒劲;“头已”贴近连写,两字大小悬殊,略一停顿后迅速写“白”字,字小,下笔节奏稳健流畅,收尾与前几行气息相照应(图3)。

《黄州寒食诗帖》录了两首诗,这是第一首诗的最后一句,蕴含着苏轼深深的感慨——这“少年”何尝不是指的自己?四十余载,倏忽而逝!以上是作品的前半部分,整体来看情绪有起伏,但还算克制。

而后半段第二首诗的情绪,从一下笔就有明显不同,似是饮过两杯酒回来后继续写的。

微醺之际,高潮迭起。

这种前后的差异,最终统一于苏轼天才的笔墨驾驭能力下,不但不突兀,反而成就了一种独特的美感。

“春江欲入户,雨势来不已”这是第二首诗的首句,“何殊病少年,病起头已白”“何殊少年子”运笔如风,写完又做了修改,在“殊少”右侧加了一个小小的“病”字(图1),在“子”字右侧点了四个点(图2),表示删除,这是古代删改手稿的常用方法。

纵观天下三大行书都是手稿,删补勾涂并不影响23图1图2图3图5图6图4金翔,中国书法家协会会员,山东老年大学书法教师,《老年教育》杂志特邀作者。

书法承袭李瑞清和沈尹默碑帖两脉合流的书学渊源,致力于书法美育的实践与传播。

因此另起一行。

“春”字平铺直叙,因是偃笔作字,点画较粗;“江”字的三点水稍作提锋调度,右边继续偃笔铺毫,接下来的几个字顺势而下,笔锋调整较少,而字形富有变化,“欲”大、“入”扁、“户”长、“雨”小,它们之间的字距又是尽量压缩的(图4),这种书写节奏形成了一种强烈的压迫感,与诗意相融合;“势来”二字用笔略作调整,字径大而字势外放,点画写得极为爽利,与前几个字气质不同;“不已”二字另起一行,又是偃笔直铺,点画粗重。

“小屋如渔舟,水云里”第二句手误写了“雨”字,又点掉了。

“小”字写得其实很大,只不过字势横扁,并且中线左移,“屋”字的中线又回去,字势倾斜成左低右高之势,“如”字紧挨着写,运用草书的笔意,这种节奏起伏很有一种飘摇感;“渔舟”二字行笔爽利,最后一横向上轻提收笔,锋杪在提按顿挫之间,颇有一股俊逸之气;行末空间有限,于是一个“”字撑满写,重复的“”字依旧以点代之,字势是收敛的;另起一行的“水”字松弛下来,末笔的捺似乎有补笔;“云”字运笔凌厉,横向笔画较多,收笔虽向左下引带,与“里”字的笔意关联却并不强烈,“里”字写得大而拙,是一次重重的停顿,而第二首诗的前两句在表达上也很符合这种书写节奏的处理。

苏轼《黄州寒食诗帖》艺术风格浅析

苏轼的词作《黄州寒食诗帖》以描写田园美景为主,以充满乡愁的抒情色彩和清新画卷得一致好评,充分展示了苏东坡的艺术风格。

《黄州寒食诗帖》是苏轼的一部不朽之作,其艺术风格和气息异常鲜明,成千上万的游子对其犹记忆犹新。

此作采用朴实淳朴的语言,清透纯净,运用写实与夸张写法展现生活场景,穷形尽相,回味无穷;采取典雅巧妙的语言,勾画心中空旷感,忆及山川江海;采用细腻谨慎的抒发,把乡愁伴随着田园画卷编织成梦境,当中横空而出的深情和思念被永久地刻印在读者的心中。

苏轼的词作《黄州寒食诗帖》充满乡愁的抒情细腻的感伤,朴实淳朴的语言,在把有限的俯瞰景象描绘得清晰、生动时,同时又不失抒情色彩,深切表达了物尽其用,力求自然、归隐小康之乡的意境,写出令人伤怀的兰衾醉酒。

苏轼在此诗中从小品诗的写作角度下,发挥了咏兰的艺术精湛,表达出他的内心的苦闷与思乡,也体现了他对国家以及家乡的热爱,将家国情怀化作绘画,触及了无数人的心灵,留给后代深刻的文学影像。

苏轼《寒食雨二首》译文《寒食雨二首》鉴赏及赏析《寒食雨二首》是由苏轼所创作的,这首诗作于元丰五年(1082年)三月寒食节。

东坡依然处境艰难,生活凄凉。

心情孤郁。

经过险恶的政治斗争和牢狱的折磨,东坡的个性收敛了许多。

这两首诗充分表现了这种心境平和之后的无奈和绝望。

下面就是小编给大家带来的《寒食雨二首》鉴赏,希望能帮助到大家!《寒食雨二首》宋代:苏轼自我来黄州,已过三寒食。

年年欲惜春,春去不容惜。

今年又苦雨,两月秋萧瑟。

卧闻海棠花,泥污燕支雪。

暗中偷负去,夜半真有力。

何殊病少年,病起头已白。

春江欲入户,雨势来不已。

小屋如渔舟,濛濛水云里。

空庖煮寒菜,破灶烧湿苇。

那知是寒食,但见乌衔纸。

君门深九重,坟墓在万里。

也拟哭途穷,死灰吹不起。

《寒食雨二首》译文自从我来到黄州,已度过三个寒食时际。

年年爱惜春光想将它挽留,春天自管自归去不容人惋惜。

今年又苦于连连阴雨,绵延两个月气候萧瑟一如秋季。

独卧在床听得雨打海棠,胭脂样花瓣像雪片凋落污泥。

造物主把艳丽的海棠偷偷背去,夜半的雨真有神力。

雨中海棠仿佛一位患病的少年,病愈时双鬓斑白已然老去。

春江暴涨仿佛要冲进门户,雨势凶猛袭来似乎没有穷已。

我的小屋宛如一叶渔舟,笼罩在濛濛水云里。

空空的厨房煮着些寒菜,潮湿的芦苇燃在破灶底。

哪还知道这一天竟然是寒食,却看见乌鸦衔来烧剩的纸币。

天子的宫门有九重,深远难以归去,祖上的坟茔遥隔万里不能吊祭。

我只想学阮籍作穷途痛哭,心头却似死灰并不想重新燃起。

《寒食雨二首》注释⑴寒食:旧历清明节的前一天,是寒食节。

⑵“两月”句:言两月来雨多春寒,萧瑟如秋。

⑶胭脂雪:指海棠花瓣。

⑷“暗中”两句:《庄子·大宗师》:“藏舟于壑,藏山于泽,谓之固矣。

然夜半有力者负之而走,昧者不知也。

”这里用以喻海棠花谢,象是有力者夜半暗中负去。

⑸何殊:何异。

⑹不已:一作“未已”。

⑺濛濛(méng):雨迷茫的样子。

⑻庖(páo):厨房。

寒菜:原特指冬季之菜,此系泛指。