课题1 物质的变化和性质(1)

- 格式:ppt

- 大小:1.17 MB

- 文档页数:21

物质的变化和性质练习及答案课题1 物质的变化和性质第1课时化学变化和物理变化1.物理变化是指物质的外观特征发生变化,通常表现为物质的形状或状态的改变,如水的蒸发和凝固。

2.化学变化是指物质的内部结构发生变化,又称为化学反应。

化学变化的基本特征之一是有其他物质生成。

化学变化常表现为气体的产生、颜色的改变、温度的变化、生成沉淀等现象。

3.物理变化和化学变化之间有联系,但不完全相同。

发生化学变化时一定同时发生物理变化;发生物理变化不一定同时发生化学变化。

需要注意的是,发光、放热、变色、放出气体、生成沉淀等现象可以帮助我们判断有没有发生化学变化,但不能作为判断物质发生化学变化的本质依据。

练题:1.物质发生化学变化的基本特征是有新物质生成。

2.高粱酿酒属于化学变化。

3.死灰复燃是涉及化学变化的成语。

4.正确的说法是:物理变化和化学变化不会同时发生。

5.只涉及物理变化的诗句是“千里冰封,万里雪飘”。

6.在化学变化中,“新物质”的解释正确的是与变化前的物质在组成或结构上不同的物质。

8.装置A中的现象需要补充题目中缺失的信息才能回答。

装置B中,将一块大理石凿成小块,放入试管中,加入少量盐酸,观察到大理石表面有气泡冒出,逐渐减少,烧杯中的澄清石灰水变浑浊。

这个实验中,大理石的物理变化是被凿成小块,化学变化是与盐酸反应产生气泡和浑浊的石灰水。

装置A和B中都有气泡,但它们的本质区别是,装置A 中的气泡是物质被加热时产生的,而装置B中的气泡是由于化学反应产生的。

1.物质的性质化学性质是指物质在化学反应中所表现出来的性质,如可燃性等。

物理性质是指物质不需要发生化学反应就表现出来的性质,如物质的颜色、形状、大小、硬度、密度等。

需要注意的是,外界条件的改变也会影响物质的性质,因此在描述物质的性质时需要注明条件。

2.物质的性质与用途的关系:物质的性质决定了它的用途,而物质的用途也反映了它的性质。

1.(上海中考)属于化学性质的是可燃性。

《物质的变化和性质》作业设计方案(第一课时)一、作业目标本作业设计的目标是使学生通过学习《物质的变化和性质》第一课时,掌握物质变化的基本概念,理解化学反应的基本原理,能区分物理变化与化学变化,并能运用所学知识解释生活中的一些常见现象。

通过实践操作,加深对物质性质变化规律的理解。

二、作业内容(一)理论知识学习1. 预习课本内容,掌握物质变化和性质的基本概念,理解物理变化与化学变化的区别。

2. 了解常见的化学反应类型及其特点,如化合反应、分解反应等。

(二)实验操作与观察1. 完成家庭小实验:准备一些常见的物质(如水、食盐、小苏打等),观察并记录它们在不同条件下的变化过程。

2. 观察并记录生活中的化学现象,如铁生锈、食物腐败等,分析其变化过程及原因。

(三)问题解答与讨论1. 完成课后习题,包括选择题、填空题和简答题等,巩固所学知识。

2. 与同学或家长讨论生活中的化学问题,分享对物质变化和性质的理解。

三、作业要求1. 理论知识学习部分要求学生在预习时做好笔记,重点标注不理解的内容,以便课堂听讲时重点关注。

2. 实验操作与观察部分要求学生认真观察并记录实验过程及现象,分析变化原因,形成实验报告。

3. 问题解答与讨论部分要求学生独立完成课后习题,积极与同学或家长交流讨论,拓展知识面。

4. 所有作业内容需在规定时间内完成,并保持字迹工整、答案完整。

四、作业评价1. 教师将根据学生的作业完成情况、实验报告的准确性和完整性、课后习题的答案正确率等方面进行评价。

2. 鼓励学生在作业中提出自己的见解和疑问,对于有创新性和深度的见解给予额外加分。

3. 对于作业中出现的错误,教师将给予指导性意见,帮助学生改正错误并加深理解。

五、作业反馈1. 教师将在课堂上对作业进行讲解和点评,针对学生的错误进行纠正和指导。

2. 对于学生在作业中提出的疑问和见解,教师将给予及时回应和解答,促进师生之间的互动和交流。

3. 鼓励学生将所学知识应用到实际生活中,发现并解决生活中的化学问题,提高学习化学的兴趣和自信心。

第一单元走进化学世界课题1 物质的变化和性质(第1课时)教学设计第一单元走进化学世界课题1 物质的变化和性质(第1课时)学情分析化学对大多数九年级学生而言是一门全新的学科,但是通过生活学生已经接触大量的化学变化和物理变化的事例,只不过他们对物理变化和化学变化及它们的区别没有注意思考过,对化学变化的本质特征没有认识。

由于学生的知识基础不够,开始不宜要求过高,随着学习的深入会逐步记忆理解。

这是九年级学生的第二堂化学课,物理变化和化学变化是化学理论性知识。

作为启蒙阶段的学习,它直接影响学生对化学学习认知结构的发展,同时也影响学生对化学进一步的学习和发展。

新教材减弱了对概念的记忆要求,加强了理解要求,重视化学概念的形成,重视学生对概念的理解。

教材以生活中常见的变化和现象为素材,引导学生理解物质变化这一基本概念。

对学生来说很多知识即是全新的又是初中化学学习中的重点内容,例如仪器的介绍、实验操作中的要点、化学变化中反应物和生成物及物质的化学式。

本节课中的四个实验是学生学习物理变化和化学变化的重要基础,因其是教材中的第一批演示实验,对引导学生学会用教材有抛砖引玉的作用。

这四个实验具有一定层次性,属于依次递进关系,所以教师应引导学生逐一完成,学会观察、描述实验和从实验中得出结论。

教材中的实验可尽量安排由学生动手完成,学生已经有了一定的生活经验和学习基础,对一些简单的实验可以去动手实践,增强学习化学的兴趣。

第一单元走进化学世界课题1 物质的变化和性质(第1课时)效果分析学生学习化学课程之前,学生已经接触过大量的化学变化例子,只不过他们对物理变化、化学变化及他们的区别没有认真思考过,对化学变化特征没有认识。

因此本节课的任务就是要帮助学生建立物理变化、化学变化、物理性质和化学性质的概念。

本课题是学生第一次接触到化学实验。

对化学学科很陌生,怎样研究、利用什么方法研究物质并不清楚。

在无化学基础、没接触化学实验的前提下,如何正确演示实验、引导学生观察实验现象,引导学生透过现象看本质将是比较重要的。

物质的变化和性质【提问】蜡烛燃烧后生成了什么?记下学生的回答,引导学生的探究。

假设1:蜡烛燃烧的生成物是蜡油。

假设2:蜡烛燃烧的生成物是不能直接观察到的水蒸气和二氧化碳。

【提问】假设1成立吗?为什么?【教师提示】蜡油凝固后为固态,明显少于原来的量,因此一定有其他的物质生成,假设1不成立。

【提问】怎样通过实验证明假设2是否成立?【讲解】检验产物的方案。

【演示】蜡烛燃烧产物的检验。

引导学生得出假设2的结论。

【提问】降雪的形成和蜡烛燃烧这两个变化有什么不同?思考。

回答。

思考。

回答。

思考。

回答。

中抓住关键点的能力。

通过熟悉实验让学生初步了解科学探究的方法、步骤。

新课一、物质的变化(一)物理变化:物质发生变化时没有生成新物质,这种变化叫做物理变化。

(二)化学变化:物质发生变化时生成新的物质,这种变化叫做化学变化,又叫化学反应。

【举例说明】物理变化和化学变化。

【课堂小练习巩固】1.下列变化属于化学变化的是()A.淘米B.洗菜C.苹果榨汁D.葡萄酿酒2.下列变化属于物理变化的是()A.食物腐烂记忆。

B.钢铁生锈C.木材燃烧D.麦磨成面3.下列四个短语,其原意一定包含化学变化的是()A.花香四溢B.海市蜃楼C.烟花绽放D.木已成舟4.下列叙述不是化学变化的是()A.食物的消化过程B.人的呼吸C.用煤气作燃料做菜D.水在冰箱里结冰【小结】你觉得物理变化和化学变化哪一个更精彩?为什么?在化学变化的过程中除生成其他物质外,还伴随发生一些现象,如放热、发光、变色、放出气体、生成沉淀等。

这些现象往往可以帮助我们判断有没有化学变化发生。

【提问】有放热、发光、变色、放出气体、生成沉淀的现象一定是化学变化吗?【引入】物质能发生一些变化,本质原因是由它们的性质决定的。

物质的性质包括什么性质?二、物质的性质(一)化学性质:物质在化学变化中才能表现出来的性质叫做化学性质。

【举例】蜡烛的燃烧——可燃性(其他:氧化性、还原性)(二)物理性质:思考。

课题物质的变化和性质教案IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】课题1物质的变化和性质教学目标1、知识与技能(1)了解物理变化和化学变化的概念及区别,并能运用概念判断一些易分辨的典型的物理变化和化学变化(2)了解物理性质和化学性质的概念并能分清那些是物理性质,那些是化学性质。

2、过程与方法(1)通过对实验现象的观察和分析,学会归纳整理(2)用化学知识解释日常生活中的一些变化,激发学习化学的兴趣。

3、情感态度与价值观(1)激发兴趣,培养学习的自觉性和主动性(2)培养严谨务实的科学作风。

教学重点物理变化和化学变化的概念教学难点物理变化和化学变化的判断教学方法实验探究、归纳总结、补充讲解、练习提高课时安排1课时教具学具准备试管、带弯管的单孔橡皮塞、酒精灯、玻璃片、烧杯、铁架台(带铁夹)、研钵、、药匙、镊子;胆矾、氢氧化钠溶液、石灰石、稀盐酸、澄清石灰水、水教学过程[引言]我们知道在物质世界里,各种物质之间存在着多种相互作用,也不断发生着变化。

例如,水在一定条件下可以变成水蒸气和冰、炎热的夏天食物易腐败、燃料能燃烧、钢铁制品在潮湿的环境会慢慢生锈等。

认识物质的性质及其变化的特点,掌握其规律,对于人类认识自然,改造自然是至关重要的。

现在我们就来学习物质的变化和性质。

[板书]第一单元走进化学世界课题1物质的变化和性质[讲解]化学是一门以实验为基础的学科,许多化学概念、化学基础知识都是通过实验形成的,因此必须学会观察实验的方法。

下面请大家观察几个演示物质变化的实验,主要观察变化前后物质的颜色、状态,列表记录。

[演示]实验1-1水沸腾,有大量水蒸气冒出,玻璃片上有小水滴附着。

[演示]实验2[说明]首先展示胆矾晶体,再把蓝色块状固体研碎成为蓝色粉末,然后进行实验。

[提问]实验1、2有什么共同特征?以上两个实验在变化过程中只是形状或状态发生了变化,没有其他物质生成,像这种变化叫做物理变化。

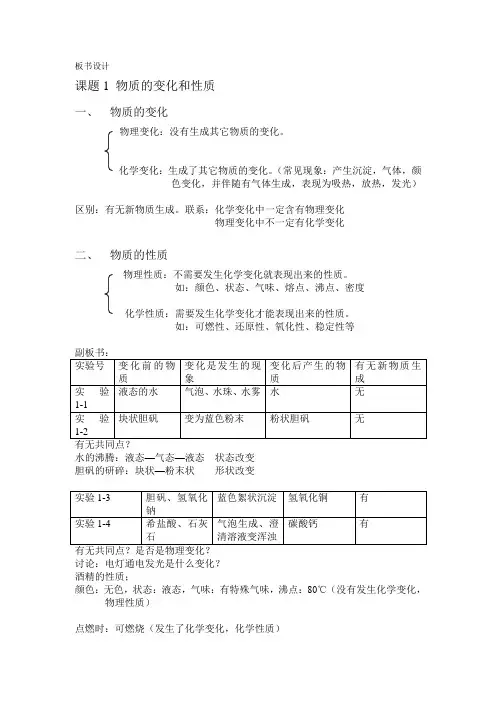

板书设计

课题1 物质的变化和性质

一、物质的变化

物理变化:没有生成其它物质的变化。

化学变化:生成了其它物质的变化。

(常见现象:产生沉淀,气体,颜

色变化,并伴随有气体生成,表现为吸热,放热,发光)

区别:有无新物质生成。

联系:化学变化中一定含有物理变化

物理变化中不一定有化学变化

二、物质的性质

物理性质:不需要发生化学变化就表现出来的性质。

如:颜色、状态、气味、熔点、沸点、密度

化学性质:需要发生化学变化才能表现出来的性质。

如:可燃性、还原性、氧化性、稳定性等

水的沸腾:液态—气态—液态状态改变

胆矾的研碎:块状—粉末状形状改变

讨论:电灯通电发光是什么变化?

酒精的性质;

颜色:无色,状态:液态,气味:有特殊气味,沸点:80℃(没有发生化学变化,物理性质)

点燃时:可燃烧(发生了化学变化,化学性质)。

课题1 物质的变化和性质

一、物质的变化

1.探究实验

(1)水的沸腾:对水进行加热,液态的水经过沸腾变成水蒸气,水蒸气遇冷的玻璃片液化形成液态的水,该过程中没有新物质生成。

(2)硫酸铜晶体俗称胆矾或蓝矾,呈蓝色,放在研钵内研磨,固体由块状变为粉末状,该过程中没有新物质生成。

将研磨后的硫酸铜晶体溶于水,得到澄清的蓝色硫酸铜溶液,该过程中没有新物质生成。

向硫酸铜溶液中滴加氢氧化钠溶液,生成蓝色的氢氧化铜沉淀,该过程中有新物质生成。

(3)在盛有少量石灰石(或大理石)的试管里加入适量稀盐酸,石灰石表面有气泡产生(该过程中有新物质二氧化碳生成),且石灰石固体逐渐溶解,烧杯中的澄清石灰水变浑浊。

2.化学变化和物理变化的区分

名师点拨

物理变化与化学变化的辨别

唯一的判断依据:是否有新物质生成。

(1)化学变化常伴随一些现象,如发光、放热(或吸热)、颜色改变、放出气体、生成沉淀等,这些现象只能帮助我们判断某一反应是否发生,但不能作为判断物理变化或化学变化的依据。

如电灯通电时发光、放热,该过程发生的是物理变化;而有的化学变化则无明显现象,如缓慢氧化。

(2)爆炸不一定都是化学变化,如气球爆炸、车胎爆炸等是物理变化。

二、物质的性质和用途

1.化学性质和物理性质

知识拓展

化学性质和化学变化的区别

化学性质是物质的根本属性,在描述的语句中常有“会、可以、能”等词语;化学变化描述发生变化的过程,如木炭燃烧,是化学变化;而木炭可以燃烧,则是物质的化学性质。

2.物质的性质和用途的关系

物质的性质物质的用途。

课题1 物质的变化和性质【应用示例】【例1】下列变化中,属于物理变化的是( )A.火药爆炸B.木柴燃烧C.面包发霉D.葡萄榨汁【解析】化学变化是指有新物质生成的变化,物理变化是指没有新物质生成的变化。

化学变化和物理变化的本质区别是否有新物质生成。

判断一个变化是物理变化还是化学变化,要依据在变化过程中有没有生成其他物质,生成其他物质的是化学变化,没有生成其他物质的是物理变化。

火药爆炸、木柴燃烧、面包发霉在反应后都有新物质生成,均属于化学变化。

葡萄榨汁属于物理变化。

【例2】下列物质性质的表述中,属于化学性质的是()A.氧气无色无味B.铝呈银白色C.蔗糖易溶于水D.铁钉易生锈【解析】物质的化学性质是指在化学变化中表现出来的性质,物质的物理性质是指不需要通过化学变化表现出来的性质。

物理性质包括:颜色、状态、气味、熔点、沸点密度、硬度、溶解性、挥发性等,化学性质包括:可燃性、氧化性、还原性、毒性等。

氧气无色无味不需要通过化学变化表现出来,属于物理性质;铝呈银白色不需要通过化学变化表现出来,属于物理性质;蔗糖易溶于水不需要通过化学变化表现出来,属于物理性质;铁钉易生锈需要通过化学变化表现出来,属于化学性质。

【例3】下列物质的性质与所对应的用途没有直接关系的是()A.氧气的密度比空气略大﹣﹣用于急救病人B.稀有气体的性质稳定﹣﹣作保护气C.石墨能导电﹣﹣可作电极D.干冰升华吸热﹣﹣用于人工降雨【解析】物质的性质在一定程度上决定了物质的用途,物质的用途体现其性质。

氧气能供给呼吸,决定了氧气能用于急救病人,没有直接关系;稀有气体的化学性质很不活泼,可以用稀有气体来隔绝空气,用作保护气,有直接关系;石墨具有优良的导电性,可用作电极,有直接关系;固体二氧化碳(干冰)升华时能吸收大量的热,可使空气中的水蒸气凝结成小液滴,形成雨水下降,有直接关系。

【例4】将下列空格里填上适当概念的序号:①物理变化;②化学变化;③物理性质;④化学性质.硫是一种淡黄色固体________,把块状硫研成粉末__________,将少量硫粉放在燃烧匙中加热,硫慢慢熔化_______,继续加热,硫的蒸气被点燃,产生微弱的淡蓝色火焰____________,生成的气体无色具有刺激性气味_____________,这说明硫具有可燃性________________。

人教版(2024年新教材)九年级上册化学:第一单元走进化学世界1.1《物质的变化和性质》教案教学设计一、教材分析本章节“物质的变化和性质”是化学学科的基础内容,其重要性不言而喻。

教材通过清晰的概念界定和生动的实验案例,使学生能够深刻理解物理变化与化学变化的本质区别,以及物质的物理性质和化学性质如何体现在日常生活中。

教材内容设计合理,逻辑性强,从定义到特征,再到实验验证,逐步引导学生构建完整的知识体系。

同时,教材还注重培养学生的实验技能和科学态度,鼓励学生通过动手操作和观察分析,形成对化学知识的直观感受和深刻理解。

二、设计思路学生在学习“物质的变化和性质”这一章节前,已经具备了一定的化学基础知识,如物质的组成、分子原子等概念。

然而,对于物质变化的深层次理解和性质的准确判断,学生可能还存在一定的困难。

由于化学知识具有一定的抽象性和复杂性,部分学生可能会感到学习吃力,特别是对于化学变化和物理变化的区分、物质性质的判断等知识点。

此外,学生的实验技能和观察分析能力也有待提高,需要教师在教学过程中加强引导和训练。

因此,在学情分析的基础上,教师应采取多样化的教学方法和手段,激发学生的学习兴趣和积极性,帮助他们克服学习困难,提高学习效果。

三、教学目标【化学观念】进一步了解化学是一门研究物质的组成、结构、性质以及变化规律的自然科学。

理解物理变化和化学变化这两种最基本的变化形式,以及物质的物理性质和化学性质。

学会通过实验观察和分析物质的变化,并描述实验现象。

【科学思维】引导学生观察化学实验,并能进行简单的实验现象描述,逐步形成良好的学习习惯和学习方法。

培养学生搜集资料、处理信息和归纳总结的能力【科学探究与实践】通过对生活中常见变化的分类,初步体会分类法在化学中的应用【科学态度与责任】1.通过具体、生动的化学变化现象,激发学生学习化学的兴趣,初步形成“物质可以变化”的观念。

2.通过化学史,辩证的看待古代炼金术的功过得失,体会对化学学科建立的启蒙与推动作用。