著名笙演奏家介绍—李光陆讲解

- 格式:ppt

- 大小:1.35 MB

- 文档页数:4

笙的起源综述作者:张明仪来源:《戏剧之家》2016年第16期【摘要】笙是我国古老的吹奏乐器,也是最早使用自用簧的乐器。

笙有着悠久的历史,相关史书、典籍、文献中从殷商时期起就有对笙的记载,先秦时期笙和竽在宫廷中都占据着重要的地位。

关于笙最早起源于什么时期,许多专家、学者们都持有不同的观点和依据,此论文以各类期刊、文献、硕博士论文等作为参考,对各种不同的观点和依据进行整理和综述。

【关键词】笙;起源;笙竽;先秦时期中图分类号:J632 文献标志码:A 文章编号:1007-0125(2016)08-0057-03一、前言笙是我国古老的吹奏乐器之一,早在先秦时期就已出现,历史悠久,流传广泛,而且有很重要的地位,在各朝各代都不可或缺。

此外,它还是世界上最早使用自由簧的乐器。

二、研究文献分析关于笙的起源,历史的研究文献已有不少,对其研究的时间都集中于先秦时期。

从殷商时期的“随”、“女娲”做笙,到周代各时期的史书中对“笙”的记载,都有一些相同和不同的观点。

关于研究“笙”的起源、历史发展的专著并不多,李光陆于2006年出版的《中国笙艺术》中有几篇文章写到过。

相关的学术、学位论文期刊却有不少,大部分文章的观点、依据大致相同,还有一些文章内容只是简单提及,点到为止,其中有几篇专门写“笙”的历史起源的文章,观点依据明确,内容比较详细。

三、研究内容综述关于笙的起源,一些文献、期刊、典籍中有很多不同的看法,观点如下:(一)“随”、“女娲”作笙说《世本》十五篇中的《作篇》记载了上古各种器物技术的发明及礼乐,其中就有“随作笙”;在《礼记·明堂位》中有记载:“垂之和钟,叔之离磬,女娲之笙簧”。

根据这些人物传说中的推测,远在三千年之前的商朝已有了笙的雏形①。

但是后来也提到,随和女娲都是传说之人,不能作为可靠、准确的依据来证明商朝就有了笙,例如李光陆的文章《论笙与芦笙的源革》中就提到他们无法作为真实依据②。

虽然无法证实,但通过其中的描述能看出“笙”在当时的重要性。

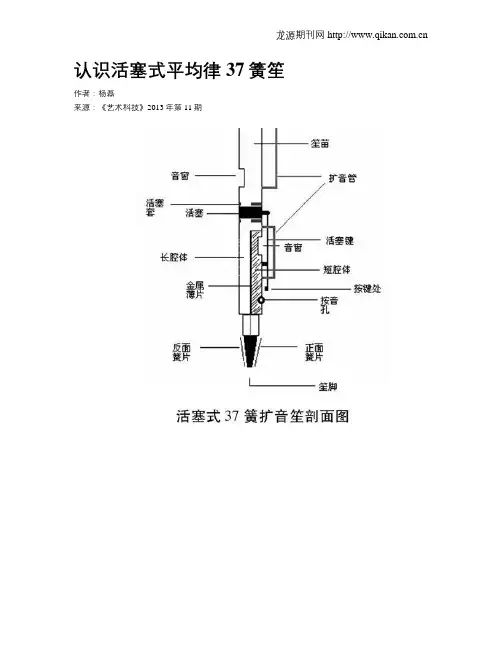

认识活塞式平均律37簧笙作者:杨磊来源:《艺术科技》2013年第11期摘要:活塞式平均律37簧扩音笙,是传统笙的改良种类之一。

沈阳音乐学院孙友教授在20世纪80年代末期构思了这种笙的设计方案,于1990年研制出成品。

活塞式平均律37簧扩音笙,1991年获辽宁省文化科技进步一等奖、文化部文化科技进步三等奖,1994年被国家科委授予国家级科技成果证书。

被联合国信息促进系统中国分部授予“科技创新之星奖”。

笔者于2006年考入沈阳音乐学院,攻读笙专业硕士学位研究生,其研究课题是“活塞式平均律37簧扩音笙的演奏”,在三年的学习中,逐渐对其有了较为系统的认识。

在学习过程中,笔者对其笙做过一些改动,包括个别音的位置、低音响眼的位置、个别高音扩音管的尺寸以及个别按音孔的位置等,使其更利于演奏。

在导师孙友教授的支持下,笔者准备结合自己的实践再做一次活塞式37簧扩音笙的简要梳理。

关键词:活塞式;37簧;改良;实践应用1 改良方面(1)一管双腔。

双腔管是将一支普通笙苗,用薄金属片从中间纵向隔开一部分,使形成一长一短两个相互独立的有效共振腔体。

与传统笙一样,笙苗外侧下方开有按音孔,手指直接开闭来控制短腔体的发音,保留了传统笙独特的取音方式;内侧长腔体所属的音通过活塞键来控制,键柄处在按音孔的上方附近,手指可直接触及。

长腔体和短腔体所属音都是一个低音和一个高音的关系,这两个低音和高音多是八度或复八度的关系,有规律性,便于掌握。

(2)一管双簧。

已知在一个笙苗上存在两个腔体,随之在每个双腔笙苗的笙脚正反两面各装有一个簧片(低音簧片和高音簧片),与两个腔体相匹配。

一管双簧必然一管双音,这里应该提及的是:一管双音早有提法,是指的苗族芦笙的笙苗穿透笙斗将管口露出于笙斗外面,演奏时除了用手按住笙苗上的音孔可以发音以外,用右手按住露出于笙斗底端的管口还可以奏出与上面音不同的小二度、大二度、小三度的音来,如此吸引人的信息只在苗族芦笙上有所体现,但是汉族笙不同于苗族芦笙,通常不会把笙苗穿透笙斗。

笙曲《挂红灯》的演奏技巧摘要:笙是一件历史悠久的民族簧管乐器,在民乐队中扮演着重要角色,既可演奏和声和主旋,也可以独自进行复调表演。

《挂红灯》是由牟善平,苗晶,肖江三位老师创作,曲风欢快轻盈,将过春节的喜庆与年味包括家人之间的感情色彩充分融合进乐曲当中。

笔者通过对牟善平老师创作乐曲和演奏特点的总结和分析,介绍了挂红灯中出现的所有技巧以及练习使用方法。

包括在演奏的过程中怎样利用技巧来突出感情色彩。

通过谱例可以使读者更好的了解乐曲演奏中细节包括技巧的把握和演奏中即兴技巧的添加。

关键词:笙;《挂红灯》;技巧一、概述《挂红灯》此曲为牟派代表作品,牟派代表人物为牟善平老师,是一位杰出的艺术家,教育家和创作家,其创作为笙的教学和演奏做出了巨大贡献,留下了许多宝贵素材,如《挂红灯》和《微山湖船歌》。

牟善平老师独创了现代笙所常用的剁气,顿气和锯气,称之为“三大气”,并且在乐曲演奏中有自己独特的演奏风格,通过“三大气”使得演奏声音特别饱满有活力,历音的使用也有自己独特的风格,使得乐曲更为生动,把牟善平老师的这种方法和演奏风格称为牟派。

牟善平老师更是把传统的26簧笙进行合管,以弥补其音域不足独创了37簧笙,并迅速推广并使用,而且牟善平老师更是使我国笙的使用中统一了把位,为笙的教学和发展做出了不可磨灭的巨大的贡献。

二、演奏技巧(一)口内技巧1.单吐:单吐是吐音中运用最为广泛的一种口内技巧,常用在四份八分音符和长音断句,运用极为广泛,大多曲子都以单吐为主要技巧。

其发音具有有弹性并且音色饱满具有颗粒性,属于基础类发音。

用舌尖来打门牙来发出“突”“T”或者“吐”的发音,切忌舌头僵硬,动作过大和发音迟钝2.双吐:双吐是在单吐的基础上发展而来的,也是吐音之中较为重要和常用的技巧,广泛用于十六分连音,双吐的演奏方法是舌根与舌尖交替断气使气息变为气冲,并发出“突库”或“T K”的发音,“库”的发音用舌根顶上颚然后用气冲顶开来达到使其音色富有颗粒性。

61器乐演奏实践SONG OF YELLOW RIVER / 122020笙作为我国最古老的簧管乐器,也是民族乐器中唯一演奏和声的簧管类乐器,起源于商朝,最早在殷代甲骨文中就有记载“和”,在《诗经》中也有记录“吹笙鼓簧,鼓瑟吹笙”。

在唐代,宫廷音乐以雅乐为主,笙以优美而独特的音色担任主奏,现在日本的笙艺术也是唐朝时由我国传入。

笙曲《秦王破阵乐》是改革开放初期张之良先生根据唐代大曲改变而来,1983年首演,获得各界如潮好评。

随着时代的发展和变迁,出现了各种形式各种乐器衍变的《秦王破阵乐》乐谱,琵琶谱筝谱等等。

中国音乐学院著名笙演奏家、教育家张之良先生将这首曲子精简、浓缩、改编成一首单乐章笙叙事古曲。

他在笙的演奏技法上有较大创新,对这首古曲进行重新编排,既保留了原曲的气势宏大,又充分展示了笙和声丰富和其表现力。

现在该曲已经成为笙的必修曲目,各大艺术院校音乐会以及各类专业考试的必备曲目。

一、笙曲《秦王破阵乐》历史脉络《秦王破阵乐》是在《破阵乐》的基础上发展起来的。

《破阵乐》是隋末唐初的一类军歌流传非常广泛,影响远及印度、日本等国。

唐代以后此曲在中国已流失。

而在武则天执政时期,一位名叫粟田道磨的遗唐执节使将《秦王破阵乐》这首乐曲的曲谱带回日本。

日本目前所存的五弦琵琶谱(五弦谱 秦王破阵乐)、筝谱(仁智要录 秦王破阵乐)、琵琶谱(三五要录 秦王破阵乐)、笙谱(凤笙谱吕卷 秦王破阵乐)、筚篥谱(中原芦笙抄 秦王)、笛谱(龙笛要录 秦王破阵乐)等七种古代遗谱中共保存着《破阵乐》的九种曲谱。

《秦王破阵乐》是歌颂唐太宗李世民战争胜利之歌。

二、笙曲《秦王破阵乐》乐曲解析该曲总分为“升帐”“列队”“告急”“赴战”“破阵”“告捷”六个部分。

单看标题就可以看出演奏者吹奏时要做到层次分明、层层递进。

(一)升帐全曲的开头用笙的传统五八度和音并用倚音作为点缀紧张的氛围,大面积的和声碰撞,强弱层次分明,整个画面由近到远,秦王从营帐中走出来到军队中,昂首挺胸迈着坚定的步伐。

笙演奏技巧及舞台艺术形式分析作者:韩雪来源:《大观》2021年第09期摘要:笙作为我国民族器乐艺术的重要代表,具有鲜明的艺术风格,长久以来深受广大人民群众的喜爱和追捧,在传统的音乐中具有悠久的历史。

因笙是吹管乐器中唯一能够演奏单音、和音的乐器,所以在我国民族音乐的历史之中扮演着举足轻重的角色,我们有必要对其进行深入的了解和挖掘。

只有更加深入了解,我们才能更好地对其进行继承和发展,推动民族音乐发展和完善。

通过对笙的演奏技巧展开相应的讨论,对其舞台艺术形式进行研究,从而推动民间艺术发展。

关键词:笙;演奏技巧;舞台艺术形式笙是我国汉族古老的吹奏乐器,它是世界上最早使用自由簧的乐器,并且对西洋乐器的发展曾经起过积极的推动作用。

早在3000多年前的商代,就已经有了笙的雏形。

古代的笙大多以葫芦为笙斗,但后来由于吹奏者认为演奏时笙的体型较大,吹奏起来较为费气,于是在唐代时就改用木斗作为笙斗。

在我国许多古籍中都有笙的存在,《史记·补三皇本纪》中曾记载:“女娲氏风姓,有神圣之德,代宓仪,立号曰女希氏,作笙黄。

”《诗经·小雅·鹿鸣》中也曾写道:“我有嘉宾,鼓瑟吹笙。

吹笙鼓簧,承筐是将。

”这都体现了笙在我国的历史中扮演了十分重要的角色。

一、笙的简介(一)笙的制作笙的演奏离不开对音色和笙具的追求,所以在制作过程中要保证笙制作的整体质量,从而提高笙演出的整体效果。

最初笙的制作形式与排箫较为相似,既没有簧片,也没有笙斗,人们只是用绳子或木框把一些发音不同的竹管编排在一起作为一种乐器。

后来随着人们的改造与创新,才逐渐增加了竹质簧片和葫芦笙斗。

笙的结构是将铜制的簧片装在竹管的下端,并将这些竹管插在一个铜制的带有吹孔的葫芦笙斗上。

演奏者进行吹奏时需要用手指按住竹管下端所开的孔,使乐音由簧片与管中气柱产生共鸣而发出。

笙不仅制作工艺复杂,其包含的种类也十分多。

传统的笙一般分为十三簧、十七簧或十九簧,经过改良后有二十一簧、二十四簧、二十六簧、三十六簧等多种类型。

竹簧神韵酿新曲——李光陆、韩宝强、王欣、赵宏亮谈笙的技术与艺术熊英;陈琴【摘要】笙的演变及工艺专家们从不同角度谈到笙的材料、制作工艺对笙的音色的影响,认为虽然各类型制的笙达百种之多,传统笙和现代笙的用材、工艺也不尽相同但在制作上都要严格挑选材料,每一道工序都要到位,对于关键部位簧的选材、制作更应谨慎.此外,挑选材料时还应考虑整体要求.【期刊名称】《演艺科技》【年(卷),期】2012(000)003【总页数】5页(P43-47)【作者】熊英;陈琴【作者单位】【正文语种】中文笙的演变及工艺专家们从不同角度谈到笙的材料、制作工艺对笙的音色的影响,认为虽然各类型制的笙达百种之多,传统笙和现代笙的用材、工艺也不尽相同,但在制作上都要严格挑选材料,每一道工序都要到位,对于关键部位簧的选材、制作更应谨慎。

此外,挑选材料时还应考虑整体要求。

李光陆(中国音乐学院国乐系笙专业教授,中国民族管弦乐学会笙专业委员会会长,中国民族管弦乐学会常务理事):我国在三千年前的商代已有笙的雏形,在当时的重大礼仪中,笙处领奏地位,唱一遍歌,奏一遍笙。

直到隋唐“俗乐”中,笙仍是一种不可缺少的乐器。

盛唐之后,随着“燕乐”的兴起和弹拨乐的广泛使用,笙逐渐退居为伴奏乐器。

目前笙大体可分为传统笙和现代笙。

传统笙(又称小笙)通常指27簧以下的笙,一般都加按键,但有多有少,用竹苗、木制笙斗或葫芦斗等制成,笙斗有圆形和方形两种。

我国地域广阔,各地对笙的风格、追求、演奏形式以及生态环境等要求不尽相同,使笙在制作工艺、簧数、音位排列和演奏方法等方面,出现各种流派。

流派众多,一方面繁荣了笙艺术,另一方面也给笙的制作、演奏、教学和作曲、配器带来诸多不便,从而阻碍了笙工艺、笙技法的传播、普及、发展和提高。

如,演奏者通常用一种音位演奏但未必熟悉其他音位,若要换音位演奏必须重新练习。

赵宏亮(中国民族管弦乐学会笙专业委员会荣誉理事,中国民族管弦乐学会乐器改革与制作专业委员会理事,河北省涿州市宏亮乐器厂厂长):李老师说的是传统笙,现代笙主要是20世纪80年代后的改革笙,有的也称为改革笙、键笙。

笙曲《欢乐的草原》赏析王冠辉【期刊名称】《《艺术家》》【年(卷),期】2017(000)009【总页数】1页(P77-77)【关键词】草原; 音孔; 乐器; 笙苗; 音色; 传统【作者】王冠辉【作者单位】[1]中国音乐学院; [2]新疆艺术学院【正文语种】中文【中图分类】J632.12笙是我国本土簧管类乐器,至今已经有3000多年的历史,按照我国传统乐器八音分类法一说,笙属里面的匏类乐器,即葫芦制式的竹簧发音的乐器,笙基本由笙斗、笙角、笙簧、笙苗组成,近代笙又加了扩音管,有增大音量以及丰富音色的作用,24簧以下称“传统笙”,与之对应的是“键笙”,即36簧以上的无音孔全加键的笙。

传统笙的音色优美,有簧片振动和竹子本身共振发出的比较天然的音色,为了方便演奏,传统笙也有个别笙苗加键。

键笙又称现代笙,是20世纪60年代由乐器制作大师孙汝桂和笙演奏家王慧中等人共同研制而成,键笙顾名思义也就是按键多,键笙又分为方形键笙和圆形键笙,方形键笙无音孔,密闭性较强,扩音管数量多且体积大,音量比传统笙也要大了许多。

键笙半音齐全,音域宽广,不仅适合演奏平均律制的乐曲,还能演奏现代作曲家创作的多调性音乐作品,拓宽了笙的音乐表现力。

笙曲《欢乐的草原》就是用键笙演奏的一首现代作品。

《欢乐的草原》由我国著名笙演奏家、教育家张之良先生作曲。

张之良先生对我国笙艺术的发展,包括音乐创作,教学等领域都作出了重大贡献。

著名笙独奏曲《秦王破阵乐》《放排》《山寨之夜》《欢乐的草原》等均出自张之良先生之手。

他所教授的学生有:当代著名笙艺术大师、中国音乐学院博士生导师、中国笙学会会长李光陆先生,中央音乐学院杨守成先生,中国音乐学院林富贵先生等当代笙名家。

乐曲由引子、慢板、快板、尾声构成。

全曲调性统一,是一首风格显著、音乐节奏丰富的笙独奏曲。

引子由小调主音(小字组A)开始,由远到近、由弱渐强的长音显现了草原辽阔无边的景象,多个音区重复与双声部演奏对指法的要求甚高。

笙在教育教学中的作用发布时间:2022-01-14T00:51:02.120Z 来源:《中国教师》2021年30期作者:马越[导读] “笙”是一个冷门乐器。

目前演奏笙的人少之又少。

所以研究现状较其他热门乐器来说相对缺乏。

但是经过时间的沉淀,这一冷门乐器已经等上了世界民族音乐的舞台。

并通过笙大大提升了笙的地位。

马越江苏省南京市雨花台区实验小学江苏南京 210000摘要:“笙”是一个冷门乐器。

目前演奏笙的人少之又少。

所以研究现状较其他热门乐器来说相对缺乏。

但是经过时间的沉淀,这一冷门乐器已经等上了世界民族音乐的舞台。

并通过笙大大提升了笙的地位。

关键词:笙,教育教学,乐器一、笙的概述:笙作为我国最古老的簧管乐器,大的称为“竽”,小的称为“和”(小笙)。

我国历史悠久,地域辽阔,然而同一种乐器在各个地区往往有不同的特点,我国的笙大致可以分为以下几类:圆笙、方、芦笙、笙。

笙是由笙斗、笙苗(笙管)、笙脚、簧片几个部分组成。

从音域的角度上说,笙较传统笙的音域更宽。

这方面可以完全替代传统笙教学。

笙首先因为在笙苗数量上作出了增加。

其次,在笙苗的长度及扩音器的材质上做出了提高。

二、笙的作用:举一个大家熟悉的例子《西班牙斗牛士》。

这首乐曲由于调性的原因,应用了大量的变音及和声。

从开始模仿牛奔跑的蹄声到最后的高潮。

乐曲需要三和弦和七和弦的音响效果。

对于这样和声贯穿全曲的独奏乐曲。

只有笙能表现。

这里再以一首笙独奏曲《傣乡风情》为例,在乐曲中有一个段落出现了双声部的旋律。

利用半音、和音、和弦带给听众一种仿佛是男子与女子对歌的场景。

这样有特色,对和声又有要求的乐曲,笙也能利用它的十二平均律特点表现。

然而笙出现后,演奏曲目不再是单调的笙曲。

小提琴独奏曲《阳光照耀着塔什库尔干》。

在小提琴单旋律的演奏下,虽然激昂畅快。

但是被笙演奏后,可以满足和音中临时变音的出现。

乐曲整体显得更为的丰满有层次。

提高了音乐表现色彩。

(一)笙在伴奏方面的优势及作用:我国历史悠久,幅员辽阔。

凤凰展翅(李光陆笙专辑)——中国宫廷乐社演奏《中国民乐大系》凤凰展翅(李光陆笙专辑)——中国宫廷乐社演奏《中国民乐大系》专辑介绍:笙演奏家李光陆简介著名笙演奏家,教育家李光陆。

出生于河南郑州市的音乐世家,十岁开始学习笙、笛、唢呐的演奏、被称为“音乐神童”。

1975年考入中央音乐学院,1979年转入大学本科,1982年转入中国音乐学院。

1983年毕业后留校任教。

李光陆的演奏具有独特的性格,自成一派。

是一位深受广大观众,听众欢迎的著名笙演奏家。

专辑曲目01.双鹤听泉,这首笙独奏曲,采用回旋曲式,表现了清泉流水鹤鸣山谷的高雅意境,以及人们追求美好和吉祥的心愿。

02.孔雀开屏,乐曲生动地描绘出孔雀舒展双翅,跃跃欲飞的姿态及迎着朝霞缓缓展开彩屏的美丽情景。

全曲充满诗情画意般的意境,歌颂了劳动人民的幸福生活。

03.大起板,此曲是根据河南板头曲“小调大起板”改编。

它结构洗练,短小精悍,旋律明快,高潮迭起,具有浓郁的乡土气息。

04.秦王破阵乐,本专辑收录的笙曲《秦王破阵乐》,是张之良编曲。

音乐的主要素材使用了何昌林先生的秦王破阵乐译谱,并加以发展,同时增加了打击乐器,使音乐更加丰满,更加有气势。

让人感受到胜利的欢乐。

05.乡叙,这是一首乡土气息颇浓的笙独奏曲,具有典型的河南风格。

音乐表现了故乡人重逢时“饮芳醉干杯恨少,叙旧情万句难休”的真挚感情。

乐曲质朴豪放、气氛热烈。

06.打虎上山,根据京剧样板戏《智取威虎山》剧中“打虎上山”一段改编成笙重奏曲。

07.寒梅傲雪,乐曲描写了寒梅不畏严寒的高尚品质。

08.凤凰展翅,乐曲采用山西梆子音调,运用笙的多种演奏技巧,描绘凤凰各种优美的姿态,抒发了对美好生活的向往之情。

09.晋调,此曲音调高亢有力,活泼跳动,其中清晰快速的和音演奏和大段压音笙技巧的应用,表现纯朴的民间风格。