管锥鉴物——《游春图》对山水画演变的贡献

- 格式:pdf

- 大小:158.58 KB

- 文档页数:2

《游春图》鉴赏《游春图》是一幅描绘自然景色为主的青绿山水画卷,表现人们春天出游的情景。

画家在不大的绢幅上以妥善的经营、细劲的笔法和绚丽的色彩,画出了青山叠翠,花木葱茏,波光粼粼的春光佳境,图中山青水秀,水天弥漫,在波光潋滟的湖面上,一艘华丽的高篷游艇随波荡漾。

船中三位女子纵目四望,陶醉于明丽的湖光山色,流连忘返。

湖边数人或骑马或漫步于山间小道,或袖手仁立岸边,兴致盎然。

画家通过时各种自然景色和人物活动的生动描绘,成功地体现了《游春》这一主题,展于虔的《游春图》为唐代青绿山水画派的形成开了绪端。

到了唐化,李思训和其子李道昭直接继承了展于虔一系的山水画画风。

李思训为唐王朝宗室,曾任“武卫大将军”。

他继承井发展了展子虔的画法,用笔工致严整,着鱼浓烈沉稳,画面格局宏伟,堂皇华丽,装饰性很强。

他的几了李昭道又继承了他的画风,时称为“变父之势,妙又过之”,并首创海景山水。

这样,从隋代的展子虔,到唐代的李思训父子,一脉相承,形成了我国山水画中具有特色的青绿山水画派。

在唐朝,还形成了另一山水画派的源头,那就是水墨山水画。

水墨山水画的开山始祖是王维,据说他诗、书、画、音乐都很擅长,而且还官至尚书右丞。

王维的画喜用雪景、剑阁、栈道、晓行、捕鱼等题材,其画以笔墨精湛、渲染见长,具有“重”、“深”的特点。

王维的山水画还有一个重要的特色,就是诗和画的有机结合。

前面我们已谈到,绘画史一般把他看着是诗画结合的创始者。

王维之后的中晚唐时期,山水画的发展出现了一场“水墨运动”,这样,中国山水画发展到唐代,已经进入了一个自由的新天地。

至五代两宋,是山水画家辈出和山水画派叠现的时代,这些画家继承并发展了南北朝、隋、唐山水画家的优秀传统,把中国山水画推向了前所未有的高峰,形成了五代时期的北派山水和南派山水,北宋时期的中原画派与院体山水画,北宋晚期的“米点山水”与青绿山水,以及南宋四大家为代表的南宋院体山水画。

五代时期,北派山水的代表人物是荆浩和他的学生关仝。

中国山水画演变与发展作者:刘子涵来源:《科学导报·学术》2020年第46期中国山水画在中国画坛占据着重要地位,其发展在中国美术发展史上也有着独特地位,中国山水画不仅有悠久的历史而且有很高的艺术成就。

魏晋南北朝时期中国山水画处于萌芽初始阶段以自然山水为题材,东汉后文人士大夫走向自然,自然山水成为画家们的题材,山水画没有从人物画中分离出来,多作为人物画的背景及衬托。

山水画技巧比较稚挫,笔法近似人物画游丝描,无皴擦,比例上“人大于山,水不容泛”,如《洛神赋图》山水画理论发展,许多山水画理论作品出现,如顾恺之的《画云台山记》,宗炳的《画山水序》,王徽的《叙画》等。

唐代是中国绘画走向成熟的时期,山水画不但从人物画中独立出来且形成了两种风格迥异的流派,初步完成了山水画格局结构。

一派是以展子虔“大小李将军”,即李思训、李昭道为首的青绿山水,一派是以王维、张璪为首的水墨山水。

展子虔是唐画之祖著名的山水画家,代表作《游春图》是我国最古老的山水画卷,俯瞰式的构图,描绘了重叠的山川,平远的河水,体现了“远近山川,咫尺千里”的效果,人物置于山川之中衬托了春天的气息体现了“画外有情”的艺术效果,以青绿勾填法描绘山川人物,尚无皴法,树木直接用粉点染,体现出朴挫真切地描绘自然景色的能力,设色浓丽,展现出山水画由六朝来萌芽状态趋向成熟开创青绿山水断绪对后世产生了影响。

李氏父子即李思训、李昭道,李思训唐人推崇他的作品为“国朝山水第一”,他对山水的追求尚未脱离,六朝以来求仙访道的范围,但他的绘画着眼于山川景色和画面中寄寓的情怀,其代表作为《江帆楼阁图》,李思训之子李昭道史称小李将军,他在画山水楼阁上,设色用笔稍变其父法,被认为“变父之势,妙又过之,”盛唐期间,山水画出现重大变革,有异于青绿山水而出现了吴道子笔迹豪迈和王维水墨简淡的山水画,王维的水墨山水画吸收了李思训的“密体”和吴道子“疏体”两种不同风格,自成一家。

苏轼评价他的作品为“诗中有画,画中有诗”。

五代以前山水画的风格演变摘要虽然中国人历来对大自然饱含亲近之感,但自然山水作为独立的审美对象和表现对象,却是从魏晋时期开始的。

早期的山水画“人大于山,水不容泛”,技法还比较稚拙。

从隋代画家展子虔的《游春图》开始,山水画家开始有能力用写实的手法描绘真实的自然。

初唐画家李思训、李昭道父子推动青绿山水走向成熟,中唐以后水墨山水画开始勃兴,晚唐五代时期,水墨山水画得到长足发展,迎来了墨彩焕然、笔墨相济的全盛时代。

关键词:山水画青绿重彩水墨笔墨中图分类号:j209 文献标识码:a中华民族作为一个农业民族,自古崇尚天人合一,亲近自然,在艺术史上,表现自然风光的山水画起源很早,在先秦时期已见诸文献,现存最早描绘自然山水的作品是两汉画像砖石。

与同期的人物画一样,这些山水画也追求运动、速度,线条飞扬灵动,有较强的装饰意味,物象的比例、结构、空间、构图还不是很讲究,做不到“以形写形,以色貌色”,其特点是“人大于山,水不容泛”,只是粗略地符合视觉经验,还称不上严格意义上的山水画。

一魏晋南北朝时期山水画的滥觞虽然中国人历来对大自然饱含亲近之感,但自然山水作为独立的审美对象和表现对象,却是从魏晋时期开始的。

东晋以前,人物是绘画的主要内容,山水只是附属,仅用于点明环境,烘托气氛,是人物的陪衬。

山水画的产生和发展,是魏晋自由、洒脱的社会思潮的产物。

东汉末年,群雄并起,天下大乱,士人解脱了汉代儒教统治下的礼法束缚,欣赏人格个性之美,尊重个体价值,成为主流的评判标准。

文人士大夫尤其钟爱山水自然,吟啸林泉、纵神驰情是他们日常生活的重要内容。

“此地有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流激湍,映带左右。

引以为流觞曲水,列坐其次,虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。

是日也,天朗气清,惠风和畅,仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。

”(王羲之《兰亭集序》)“顾恺之从会稽还,人问山水之美,顾云:‘千岩竞秀,万壑争流,草木蒙笼其上,若云兴霞蔚。

青绿⼭⽔画的⿐祖——展⼦虔展⼦虔(约545-618年),唯⼀有画迹可考的隋代著名画家,在⼭⽔画的研究上成就显著,创⽴了“青绿⼭⽔”的绘画形式,堪称青绿⼭⽔画的⿐祖。

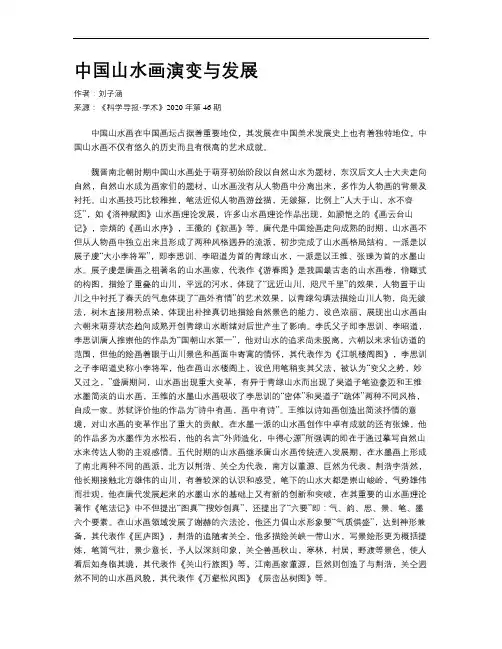

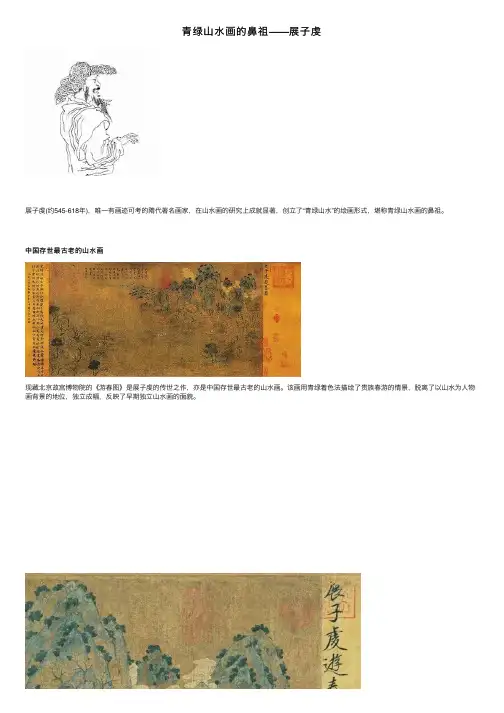

中国存世最古⽼的⼭⽔画现藏北京故宫博物院的《游春图》是展⼦虔的传世之作,亦是中国存世最古⽼的⼭⽔画。

该画⽤青绿着⾊法描绘了贵族春游的情景,脱离了以⼭⽔为⼈物画背景的地位,独⽴成幅,反映了早期独⽴⼭⽔画的⾯貌。

在布局的巧妙性上,《游春图》右上部分绘有崇⼭峻岭,⼭峦起伏,数峰叠起;右下部绘有⼟坡,低坡丛树,⼭路逶迤,既为崇⼭峻岭的下段延伸,⼜作为辅垫,使全图具有稳重感。

左下部绘⼀低峦⼩⼭,与右上边⼭脉遥相呼应,形成对⽐;中间绘有⼤⽚⽔域,波光潋滟,湖天⼀⾊。

⼀⼩船点缀其间,船内绘有三四⼈物,姿态不同,形态各异。

化处理,使⼭⽔画创变得较为合乎现实⽣活的新格局,这正是隋朝⼭⽔画的特有表现形式。

如此⼀幅集厚重的历史价值与精巧的艺术价值于⼀⾝的⼭⽔画作品,⾃然受到后⼈的追捧和喜爱。

《游春图》⾃581年问世,迄今1400多年,风风⾬⾬,辗转流传,⼏度收归皇宫,⼏度流落民间。

从画上的题跋便可知有哪些⼈留下了“爱的印迹”。

宋徽宗亲为《游春图》题名宋徽宗赵佶 宋徽宗这位不爱江⼭爱丹青的皇帝,⾃然不会放过《游春图》。

他在位时⼴收⽂物和书画,充实翰林图画院。

《宣和画谱》收录有展⼦虔作品,其中就包括《游春图》,并有评语⽈,“展⼦虔画台阁,与江⼭远近之势尤⼯,有咫尺千⾥之趣。

”“展⼦”⼆字上的印章即为宋徽宗的双龙印玺宋徽宗双龙印玺全貌 宋徽宗对《游春图》的喜爱,表现在画卷⾸的隔⽔处,亲⾃题写的“展⼦虔游春图”六个瘦⾦字,笔势劲逸,意度天成,有如皇帝钦点状元卷,起到了画龙点睛之效。

南宋奸相贾似道与《游春图》展⼦虔《游春图》局部 《展⼦虔游春图》⼀度落⼊南宋奸相贾似道之⼿。

贾似道(1213 - 1275),南宋台州天台⼈,因姐为理宗宠妃,遂得进⽤。

此⼈虽于政不通,然精于逗蟋蟀,更专门著有《促织经》,⼈称“贾⾍”。

艺术欣赏隋唐山水画发展的成就展子虔《游春图》隋与初唐时期,描绘楼台宫观是当时的风尚。

山石树木作为楼台宫观的配景,相应受到重视。

当时擅长人物的画家,大多擅长此道。

其中展子虔因有作品《游春图》传世尤值一提。

展子虔(550~604年),渤海(今山东阳信)人,历北齐、北周入隋。

《游春图》是现存年代最早的山水卷轴画,画贵族游春情景。

先用墨线勾勒,然后重着青绿,山脚处饰以金粉,金碧辉煌。

在构图上则予人以“远近山川,咫尺千里”之感。

顾恺之《洛神赋图》较之《洛神赋图卷》中非自然排列的山川树石,《游春图》的进展似乎只是把人物放到作为背景的山水中去,这一步看似简单,但如果没有南朝山水诗人走进自然、亲近自然的欲望,这一步的实现是难以想像的,而这一步的迈出几乎完成了中国山水画自然主义历程的一半,即完成了山水画在空间关系上的错觉处理。

此后的三个世纪,自然主义的山水画才完成了它的另一半路程,即通过皴、擦、点、染的综合性程式技法使隋唐空钩无皴的山水视之有质地感。

有学者从画中人物幞头、斗拱和鸱尾不合隋制,推论《游春图》底稿应在中晚唐以后,而摹本则不早于北宋中期。

李昭道《明皇幸蜀》晚唐人张彦远曾评价魏晋以降至唐以前的山水画为“其画山水则群峰之势,若钿饰犀栉;或水不容泛,或人大于山,率皆附以树石,映带其地,列植之状,则若伸臂布指”,又论初唐山水画为“渐变所附,尚犹状石则务于雕透,如冰澌斧刃,绘树则刷脉镂叶,多栖梧宛柳,功倍愈拙,不胜其色”,可知直至初唐,山水画技法仍很稚拙,尚不足以真实地描摹出自然景观。

因此《游春图》能否出现于隋代,还有待进一步研究。

不过,初唐人彦悰《后画录》(此书真伪仍有争议)称赞隋代山水画家江志为“模山拟水,得其真体”,似又揭示了隋代画家已从对自然对象的观照中,逐渐获得写实造型的能力。

韩幹《照夜白图》如何缩小把握自然真实与技法稚拙之间的距离,是继展子虔之后的唐代山水画家的目标。

唐代山水画家从两个方面进行探索:其一是以李思训、李昭道父子为代表,继承并完善自六朝以来的青绿山水画法,画风偏重于装饰性;其一是以吴道子、王维、张璪为代表,借用人物画中表现三维空间的线条技巧,把山水画从二维空间画面上理想化的楼台山石主题转换到创构有三维空间的真实自然上。

中国画欣赏—《游春图》这个学期我们学习了中国画这门课,虽然一开始不怎么了解,可是通过学习,让我深刻地认识到了中国画。

几千年来,中国画曾走过了从发端、童稚、成熟到升华变化,从实用到艺术化的漫长路程。

毫不夸张地说,书与画是华夏民族的聪慧与创造力最集中的表现之一,并在某种意义上标志着华夏文明在古典文化艺术领域的最高水准。

对中国画审美特征的理解会敏锐我们的直觉,欣赏时再结合想象,方能领略作品的文化背景和气韵、神韵、陶冶情怀。

传统中国画以毛笔、水墨、矿物质颜料、绢帛、宣纸等为工具原料从表现形式上分工笔画和写意画。

人物画强调“传神”,通过对人物面部表情,特别是眼神的刻画、肢体语言、环境等的表现,达到以形写神、突出人物的内心世界。

山水画强调“诗情画意”表现雄壮粗犷或秀丽俊美的山式、云吞雾幕——情景交融的意境创造即:将大自然的美与文人逸趣紧密地糅合在一起,用高远、平远、深或合三法的结构画面,计白当黑的处理方式。

花鸟画则以托物言志、借物抒怀;来赞美生命、歌颂大自然——挥洒“胸臆”。

在笔墨色彩上讲究:1、笔法丰富、有力度,或浸润凝重、或枯涩快疾;或中锋、或逆锋、或侧锋、或拖笔、或散笔。

2、墨法多层次的变化,五墨六彩——焦、浓、重、淡、清加上纸的颜色,或积墨、或破墨、或泼墨。

3、色彩为随类赋彩等感性色彩,讲求墨气、沉着,色彩以墨骨为主,施以淡彩并有工笔重彩。

总体上追求传统文化,内在的与以线造型的笔墨意趣,外显的融合,即:诗情画意和“气韵”、“神韵”的表现。

在造型上不拘泥于外形的肖似,而着重表现物象内在的“气韵”、“神韵”与画家“胸臆”的挥写,抒发。

在构图、透视上的处理有别于西方绘画,以多角度、多视点的“散点透视”来表现画家的主观意图自由组合空间。

比如北齐的《游春图》。

它是一幅春天的场景,四处点缀着春天点染出的绿色,那些尚未长叶的树枝,也似乎感受到阳光的暖意,正欲萌芽。

这幅画怎么看也是一幅春天的场景,整幅画浸透着一股阳光般的暖意。

联时期艺术少有个性,更多的是用于宣传服务,在西方对这个时期的艺术评价并不高。

苏联卫国战争胜利后初期的苏联美术风格占主流地位的仍旧是社会现实主义,《列宁宣布苏维埃政权成立》和《战罢休息》两件作品都表现了人民革命斗争胜利的果实,反映了当时的社会主义精神与意识形态。

虽然风格内容上《战罢休息》这幅作品有向风俗画融合渗透的倾向,画家也试图探索新的主题性绘画的出路,但突破不大,远不及后期画家融合浪漫主义明显,却也为苏联美术发展起到了一定的奠基作用,对于新中国成立初期美术作品也有着深厚的影响。

[参考文献][1] 艾中信.苏联的油画艺术[J].美术,1954(11):7.[2] 李方平.俄罗斯画家弗·阿·谢罗夫创作中期的艺术风格[J].艺术评论,2011(09):88.[3] 列昂节夫. 苏维埃俄罗斯美术[M]. 朝花美术出版社, 1958.[4] 李方平.俄罗斯画家弗·阿·谢罗夫创作中期的艺术风格[J].艺术评论,2011(09):88.[5] 萧椆.聂普林采夫(Ю.М.Непринцев)《战斗后的歇息》[J].俄语学习,2015(03):62.[6] 黄海波.特瓦尔多夫斯基《瓦西里焦尔金》人物分析[J].北方文学(下半月),2011(12):38.[7] 萧椆.聂普林采夫(Ю.М.Непринцев)《战斗后的歇息》[J].俄语学习,2015(03):63.作者简介:冯子珊(1989),女,北京人,硕士研究生,馆员。

摘 要:《游春图》作为目前有史可考的第一张中国山水画,展现了当时的社会文化背景,对中国山水画的肇始与发展有着承前启后的意义和深远的影响。

虽跨越千年,但《游春图》对于当代中国山水画仍然具有非常重要的学习和参考价值。

关键词:展子虔;天人合一;畅神;卧游;澄怀观道一、展子虔及其所处时代的社会文化背景展子虔,生于公元545年,卒于公元618年,渤海人,历经东魏、北齐、北周,成名于隋代,擅画山水、车马、人物等。

管锥鉴物作者:赵涵来源:《职业时空》2008年第02期《游春图》的作者展子虔,是隋代最为称著的画家,其经历北齐、北周而入隋,曾任朝散大夫、帐内都督。

从其传世著录作品看,他作画题材广泛,山水、台阁、车马、人物俱佳,但历来评论,多以为他在山水画方面成就尤为突出。

《宣和画谱》认为展子虔圃山水“远近之势尤工,故咫尺有千里之趣。

”元代《画鉴》也认为他的绘画“可为唐画之祖。

”在中国山水画的发展过程中,由南北朝至唐初,是山水画形成与发展的最重要阶段,此期画家们初步奠定了山水画的处理法式,展子虔和他的《游春图》是其中的代表,被宋徽宗赵佶赞赏有嘉,被普遍认为是中国早期山水画的代表作,为后来山水画的发展铺平了道路。

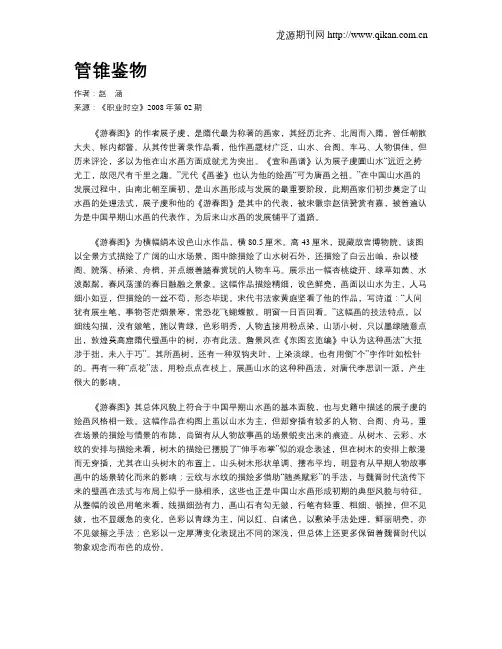

《游春图》为横幅绢本设色山水作品,横80.5厘米。

高43厘米,现藏故宫博物院。

该图以全景方式描绘了广阔的山水场景,图中除描绘了山水树石外,还描绘了白云出岫,杂以楼阁、院落、桥梁、舟楫,并点缀着踏春赏玩的人物车马。

展示出一幅杏桃绽开、绿草如茵、水波粼粼,春风荡漾的春日融融之景象。

这幅作品描绘精细,设色鲜亮,画面以山水为主,人马细小如豆,但描绘的一丝不苟,形态毕现。

宋代书法家黄庭坚看了他的作品,写诗道:“人间犹有展生笔,事物苍茫烟景寒,常恐花飞蝴蝶散,明窗一日百回看。

”这幅画的技法特点,以细线勾描,没有皴笔,施以青绿,色彩明秀,人物直接用粉点染,山顶小树,只以墨绿随意点出,敦煌莫高窟隋代壁画中的树,亦有此法。

詹景风在《东图玄览编》中认为这种画法“大抵涉于拙,未入于巧”。

其所画树,还有一种双钩夹叶,上染淡绿。

也有用倒“个”字作叶如松针的。

再有一种“点花”法,用粉点点在枝上。

展画山水的这种种画法,对唐代李思训一派,产生很大的影响。

《游春图》其总体风貌上符合于中国早期山水画的基本面貌,也与史籍中描述的展子虔的绘画风格相一致。

这幅作品在构图上虽以山水为主,但却穿插有较多的人物、台阁、舟马,重在场景的描绘与情景的布陈,尚留有从人物故事画的场景蜕变出来的痕迹。

从《游春图》看展子虔对中国山水画的传承与创新作者:莫云峰来源:《艺术评鉴》2017年第22期摘要:展子虔是中国古典山水画发展进程中有突出贡献的重要画家,他的《游春图》不仅展现了中国古典山水画的技法渊源,同时也展现了山水画技法的发展和理念的创新,他以深厚的写实功力和创造性的俯瞰式构图,创造了“咫尺千里”的山水画新境,为中国山水画表现现实生活树立了很好的榜样。

关键词:展子虔《游春图》古典山水画传承创新中图分类号:J205 文献标识码:A 文章编号:1008-3359(2017)22-0028-03展子虔是中国山水画独立成科以来以写实创新而成就卓著的山水画家,他的《游春图》不仅在题材上改变了自顾恺之以来早期山水画以佛道传奇及玄学内容为主要表现对象的基本状况,更在绘画技法和构图技巧上实现了“山高人远”的山水画理论要求,创造了“咫尺千里”的山水画新境。

他传承了早期山水画勾勒填色的传统技法,同时又以界画为基础,以深厚的写实功底和强大的透视能力创造了全新的山水画构图模式,使自顾恺之以来延续了三百多年的山水画焕然一新。

展子虔的这个贡献,不仅丰富和发展了中国山水画技法,给中国山水画带来豁然开朗的新境界,更让中国山水画从此具有了浓郁的生活气息,为中国山水画讴歌自然、讴歌现实生活树立了极佳的榜样。

一、展子虔其人其画关于展子虔的个人资料,专业书籍所述甚少,《历代名画记》记载最早最权威也最简单。

正文记载:“展子虔,中品下。

历北齐、北周,在隋为朝散大夫,帐内都督。

‘僧悰云:触物留情,备皆妙绝,尤善台阁、人马、山川,咫尺千里。

’李云:‘董展同品,董有展之车马,展无董之台阁。

’”①随后是小字标注:“法华变白麻纸、《长安车马人物图》《弋猎图》《杂宫苑》《南郊》白画、《王世充像》《北齐后主幸晋阳图》《朱买臣覆水图》,并传于代。

”②这里“法华变白麻纸”或应为《法华变》白麻纸。

《法华变》是作品名称,“白麻纸”是对作品材质的说明,就如后面的“《南郊》白画”一样,然这里并未记有《游春图》。

“动笔形似画外有情”展子虔是我国古代杰出的画家,渤海(今山东阳信)人,生卒年不详,历经北齐、北周至隋,在隋代为隋文帝杨坚所诏,曾任朝散大夫、帐内都督。

善画道释、人物、鞍马,尤长宫观台阁和山水。

曾为上都定水寺、崇圣寺、东都龙兴寺和浙西甘露寺画过壁画。

他的绘画在继承魏晋南北朝优秀传统的基础上,突破陈法,创立新意,在六朝和唐代之间可以说是一位承前启后、继往开来的绘画大师,在我国绘画史上占有突出的地位。

古今一些评论家往往把他与晋顾恺之、刘宋陆探微、梁张僧繇三位著名绘画大师并提,合称为“顾、陆、张、展”。

他所开辟的艺术道路,对唐代绘画的发展有着直接的重大影响,特别是他的山水画,被认为是开创了唐初李思训、李昭道“金碧”山水的端绪;人物画被视为“唐画之祖”。

而受到广泛的赞扬。

唐僧彦悰云:“子虔触物留情,备皆妙绝,尤善台阁人马山川,咫尺千里”(唐张彦远《历代名画记》)。

唐李嗣真云:“董(伯仁)、展皆天生纵任,亡所祖述,动笔形似,画外有情,足使先辈名流动容变色”(唐李嗣真《续画品录》)。

宋董通在展子虔画马的题跋中形象地描述道:“展子虔作立马而有走势,其为卧马则腹有腾骧起跃势,若不可掩复也”(宋董逌《广川画跋》。

)元汤垕见到展子虔画的春山人马等图及《北齐后主幸晋阳宫图》后写道:“展子虔画山水,大抵唐李将军父子(思训、昭道)多宗之。

画人物描法甚细,随以色晕开。

……人物面部神采如生,意度具足,可为唐画之祖”(元汤垕《画鉴》)。

上述评论说明,展子虔的绘画艺术是非同凡响的,他开辟的艺术途径不仅使先辈画家惊叹不已,而且对后代绘画的影响也是不可忽视的。

现今能说明展子虔绘画艺术成就的唯一物证,就是经宋徽宗赵佶签题的“展子虔《游春图》”了。

此件无作者款印和宋以前题跋印记,只是在宋徽宗赵佶定名后又经元、明、清诸名家的题跋、著录或递藏。

是一件流传有续的稀世之珍,虽然学术界对此图是否确由展子虔亲笔所绘尚有不同看法,但对此图的重要性还是公认的。

展子虔《游春图》的艺术特色□郭宇卿摘要:展子虔是隋代著名的山水画家,其《游春图》是古代山水画的代表作。

各个画派的山水画构成各不相同,该文侧重于对山水画家、画派、作品、风格的赏析,研究《游春图》的整体布局、笔法运用等,阐述展子虔的技法给后世带来的影响。

关键词:展子虔游春图山水“青绿法”是隋代画家山水画创作的独特技法,在众多画家中,展子虔是比较有代表性的青绿山水画家。

展子虔善于创新,常运用新颖的技法。

他的代表作《游春图》题材新颖,注重自然与生活的结合。

但是自隋代统一南北后,展子虔的绘画思想即受到一定程度的束缚。

一、隋代展子虔生活背景与隋代的“界画”相比,展子虔的青绿山水画风与技法更显成熟。

展子虔尤其擅长描绘故事人物、山水、亭台楼阁。

《游春 图》较六朝前山水画相对成熟,是我国现存最早的一幅山水卷轴作品。

其对事物的刻画细致入微,并且在色彩的运用上偏重于青绿山水。

二、隋代画家艺术创作特色隋代的艺术氛围与当时的政治、经济背景密不可分。

在当时,界画、壁画以及山水画盛行。

青绿山水画的出现,标志着山水画的稚拙阶段已经结束,“青绿重彩,工细巧整”的较为完整的山水画创作风格开始盛行。

展子虔是一位知识渊博、有才气,尤其精通描绘山水的画家。

以人物论,当时西域一些画家所作绘画多描绘西域风俗,如尉迟跋质那,尤其擅长绘画西域风俗画。

展子虔细描色晕,所画作品却神意具足、精妙绝伦,他人难以效三、展子虔《游春图》的艺术形成过程纵观我国绘画史,隋唐时期是中国山水画发展的重要阶段。

这个阶段的画家运用的山水技法对后世的山水画创作产生了重要影响,也为后世的山水画发展铺平了道路。

在隋代,除壁画外,卷轴画也已风行。

《游春图》的出现,使青 绿山水发生了质的改变,代表山水画逐渐走向成熟,向着金碧山水发展,但尚未完全成熟。

作为展子虔的突出成就,《游春图》这幅卷轴画是画在绢上的,有别于壁画、石刻、砖刻以及漆画。

1•笔墨技法展子虔在《游春图》中,均用细笔勾画山石,虽不加皴法,却显得苍劲有力,笔墨丰富。

展子虔的《游春图》是迄今为止我们有据可查的第一幅真正意义上的中国山水画画面中,山腰和山坳间建有几处佛寺,十分幽静,令人神往。

画家运用细而有力的线条勾画出物象的轮廓,人物虽然小如豆粒,但一丝不苟,形态毕现。

山石树木只用线条画出,可以看到行笔的轻重、粗细、顿挫、转折的变化,但尚未见到唐代以后绘画中出现的皴擦技法。

作品的色彩浓丽厚重,山石树木均以矿物制成的石青、石绿颜料赋色,以青绿的色彩为主调,建筑物和人物、马匹间用以红、白诸色,既统一和谐,又富有变化。

亮丽的色彩亦更好地衬托出大好河山盎然勃发的春天气息。

公元581年,经历了300年割据混战的局面之后,隋朝建立,中国再次统一。

虽然隋朝没能维持多少年的统治,但这一时期却涌现出了一批继南北朝后在绘画史上具有承上启下作用的画家。

他们综合了前朝的各种绘画艺术表现形式和方法,为唐代绘画的高度发展奠定了坚实雄厚的基础。

中国山水画艺术在隋唐以前,基本都是作为其他画种的搭配景物而出现的,并没有能够独立出来,更谈不上自成体系。

这个时期出现在其他绘画中作为点缀的景物简单,人大于山,水不容泛的状况,根本不符合法度。

到了隋代,展子虔的出现,便彻底改变了中国绘画的格局。

他最大的贡献莫过于将中国山水画从其他绘画中剥离出来,自成体系。

其代表作《游春图》就是迄今为止我们有据可查的第一幅真正意义上的中国山水画。

这是一幅描绘贵族游春的青绿山水,其山水着重青绿,山脚则用泥金。

山上小林木以赭石色写干,用水沈靛横式点叶;大树则多勾勒,松不细写,松针则以苦绿沈点,松身界两笔,直以赭石填染,而不作松鳞;人物直用粉点成,后加乐色于上分衣褶,船屋亦然。

此一时期的中国山水画刚从宣教绘画中分离出来,虽然画法尚保留着东晋南北朝时期表现物象的手法,但它已经不再是作为陪衬景物出现,并且从“人大于山,水不容泛”的稚嫩状态中超脱出来。

画面采用俯视取景方法,将远景、近景一起向中景聚集,使画面各个组成部分整体统一在一幅画面中,达到了“咫尺千里”的艺术效果。

隋唐-考研名词解释背诵版一、隋朝山水展子虔,青绿山水游春图。

1.展子虔1)展子虔,他的人物画画法属细密一体,元代汤垕认为他的人物可为唐画之祖。

但他更擅长山水画,《宣和画谱》称:“善画台阁,写江山远近之势尤工,有咫尺千里之趣。

”2)《游春图》●代表作《游春图》以青绿勾填法描写山川、人物、尚无皴法,树木直接用粉点染,体现出朴拙而真切的描绘自然景色的能力,展示出山水画已由六朝以来的萌芽状态而趋向于成熟。

开创了青绿山水的端绪。

●隋代画家展子虔(qián)的作品,是中国现存最早的山水画卷。

《游春图》以青绿勾填法描写山川、人物,尚无皴(cūn)法,树木直接用粉点染,体现出朴拙而真切地描绘自然景色的能力,展示出山水画已经由六朝以来的萌芽状态而趋向于成熟。

画面采取俯瞰式的构图,获得了“远近山川,咫尺千里”的效果。

游乐于山川中的人物以及画面所呈现出来的春天的气息,显然是在追求“画外有情”的艺术境界。

以前只在理论上探讨过的山水画技法,这时已经能够部分地做到了,反映出作者观察与认识自然景物的能力显著提高了。

该图画面色彩浓丽,富于装饰性,开创了青绿山水的端倪,从中可以窥见这一时期山水画的成就与面貌。

二、初唐画人阎立本,历代帝王步辇图。

1.阎立本1)阎立本,雍州万年人,宫廷画家。

他工于写真,尤擅故事画,取材多是贵族、官宦以及宫廷历史事件。

2)《历代帝王图》又名《古帝王图》《十三帝王图》,为唐代画家阎立本人物画代表作。

此图描绘从西汉至隋朝十三个皇帝的形象。

画家力图通过对各个帝王相貌表情的刻画,揭示出他们不同的内心世界、气质和性格特征。

画家用画笔评判历史,褒贬人物,扬善抑恶。

那些开朝建代之君,在画家笔下都体现了“王者气度”和“伟丽仪范”;而那些昏庸或亡国之君,则呈现猥琐庸腐之态。

从画像来看,虽仍有程式化的倾向,但在人物个性刻画上表现出很大的进步,不落俗套,个性分明;画中按等级森严的封建伦理观念,遵从“主大从小,尊大卑小”的人物安排原则来处理人物的大小和前后。

中国山水画成熟的标志——隋、唐时期中国山水画成熟的标志——隋、唐时期内容摘要:隋、唐是山水画的成熟期,主要表现两个方面:一是从展子虔到李思训、李昭道父子的青绿山水;二是以王维、张、王洽等为代表的水墨山水之崛起。

从而标志着中国青绿与水墨两大山水画系的完全成熟。

关键词:青绿山水水墨山水标志成熟南朝宗炳《画山水序》宣告了中国山水画独立的艺术精神。

但从山水画的整体要求看,存在着一个明显的落差,即审美要求超前于表现,也就是艺术表现滞后于审美意识。

这样,艺术表现如何达到并融合于那种深植于文人意识之中的审美精神,就成为继六朝之后山水画发展最深刻的内在驱力,从而显示为隋唐之际山水画不同艺术方式表现的外在特征。

它主要包括两个方面:一是从展子虔到李思训、李昭道父子的青绿山水;二是以王维、张、王洽等为代表的水墨山水的崛起。

青绿金碧山水虽经二李的巧运而收华美之效,但这更多地代表着宫廷贵族的审美趣味,与玄学、庄学以自然为本的隐逸精神及审美追求尚有距离。

于是山水艺术表现对山水原质艺术精神的逻辑追求,在南宗禅纳入老庄哲学、美学的背景中,水墨山水于诗佛画一体的王维笔下脱颖而出。

到唐末,水墨山水对青绿金碧山水主流地位的取代,说明中国山水艺术精神终于找到了自己最适合的艺术形式,从而标志着山水画的完全成熟。

一、隋代展子虔与《游春图》隋代展子虔(约531—604年前后),渤海(今山东阳信县南)人。

隋初为文帝召,历官朝散大夫,帐内都督。

他的绘画取材较宽,“触物留情,备该妙绝,尤喜台阁、人马山川,咫尺千里。

”①其中成就最高的是山水画。

展子虔《游春图》现藏于故宫博物院,是现存最早的独立性卷轴山水画。

此图铺展辽阔、平远的山水景色,其中点缀着人马舟船郊游的情景,烘染出春光明媚的气息。

图面视野开阔,水波荡漾的两岸逶迤错落,山峦重叠,层次井然地延向纵深,远水与远山隐约于烟霭之中。

此图的特点,一是其空间处理,远景、近景向中景靠拢,以中景方式处理,因而全图紧凑协调。

隋·展子虔《游春图》中国古代名画鉴赏(六)隋·展子虔《游春图》——山水壮阔的画卷《游春图》《游春图》作者展子虔,隋代杰出画家,大约生于公元550年、卒于公元617年,渤海(今山东惠民县何坊乡展家村)人。

他是现在唯一有详细资料记载的隋代著名的画家,在中国绘画史上占据着重要位置。

展子虔曾在隋朝任朝散大夫、帐内都督等职,他辗转洛阳、长安等地,并在寺院画过许多壁画。

从这些壁画分布的地区来看,他的足迹几乎遍及大江南北。

他多才多艺,对各种画类几乎无所不能。

他画人物,画立马,画山川,都形象生动、逼真,给人呼之欲出之感。

特别是他描绘贵族游春情景的《游春图》,是我国现在保存下来最古老的卷轴山水画之一,对后世山水画的发展影响很大。

元人汤里赞誉他为“唐画之祖”。

他在中国绘画史上,是承前启后的一代宗师。

展子虔的绘画题材广泛,手法多。

变他不仅善画人物、车马、山水、台阁,而且大都臻于精妙。

在着色技巧上,他用青绿设色。

他的画法为唐代绘画名家李思训、李昭道父子所宗法。

他所画之马,神采飞扬,十分有神,“立马而有走势,其为卧马则有腾骧[xiāng](意指白色的马)起跃势,若不可掩复也。

”展子虔能够抓住马的瞬间神态,表现出整体的绰约风姿,达到以形传神,以神带形,形神兼备,维妙维肖的艺术境界。

《游春图》局部《游春图》鉴赏此图描绘了达官贵人在风和日丽的春天踏青游乐的情景。

画家表现了贵族游春的主题,以抒情而又近似纪实的手段展示了祖国江山的美丽和贵族生活的优雅舒适。

各种花树点满山野,桃红柳绿,相映成趣。

山上有骑马的游人,水中有乘船的妇女,飞瀑流泉,小桥流水,远山近坡,层次分明。

全图用鸟瞰方式遥摄景物,水面开阔,烟波浩渺,两岸山峦起伏,层次丰富。

《游春图》局部此图的艺术表现手法有两大特点:一是青绿勾填技法的运用。

山石树林有勾无皴[cūn](中国画技法之一,涂出物体纹理或阴阳向背),填以青绿色为主的厚重色彩。

二是在构图上,脱离了魏晋时期作为人物画背景的“人大于山,水不容泛”的处理方式,而变为以山水为主,人物只作点景出现的独立完整的山水画,具有与自然景物的空间关系相适应的“远近山水,咫尺千里”的画面效果。

管锥鉴物

学术平台CAREERHORlZON

叫游春图》对山水画演变的贡献赵涵

《游春图》的作者展子虔,是隋代最为称著的画家,其经历北齐、北周而入隋,曾任朝散大夫、帐内都督。

从其传世著录作品看,他作画题材广泛,山水、台阁、车马、人物俱佳。

但历来评论,多以为他在山水画方面成就尤为突出。

《宣和画谱》认为展子虔画山水‘远近之势尤工,故咫尺有千里之趣。

’元代《画鉴》也认为他的绘画。

可为唐画之祖。

’在中国山水画的发展过程中。

由南北朝至唐初,是山水画形成与发展的最重要阶段,此期画家们初步奠定了山水画的处理法式,展子虔和他的《游春图》是其中的代表,被宋徽宗赵佶赞赏有嘉,被普遍认为是中国早期山水画的代表作,为后来山水画的发展铺平了道路。

《游春图》为横幅绢本设色山水作品,横80.5厘米,高43厘米,现藏故宫博物院。

该图以全景方式描绘了广阔的山水场景,图中除描绘了山水树石外,还描绘了白云出岫,杂以楼阁、院落、桥梁、舟楫,并点缀着踏春赏玩的人物车马,展示出一幅杏桃绽开、绿草如茵、水波粼粼,春风荡漾的春日融融之景象。

这幅作品描绘精细,设色鲜亮,画面以山水为主,入马细小如豆,但描绘的一丝不苟,形态毕现。

宋代书法家黄庭坚看了他的作品,写诗道:。

人间犹有展生笔,事物苍茫烟景寒,常恐花飞蝴蝶散,明窗一日百回看。

’这幅面的技法特点,以细线勾描,没有皴笔,施以青绿,色彩明秀,人物直接用粉点染,山顶小树,只以墨绿随意点出,敦煌莫高窟隋代壁画中的树,亦有此法。

詹景风在《东图玄览编》中认为这种画法。

大抵涉于拙,未入于巧。

其所面树,还有—种双钩夹叶,上染淡绿。

也有用倒。

个4字作叶如松针的。

再有一种。

点花’法,用粉点点在枝上。

展画山水的这种种画法,对唐代李思训l一派,产生很大的影响。

《游春图》其总体风貌上符合于中国早期山水画的基本面貌,也与史籍中描述的展子虔的绘画风格相一致。

这幅作品在构图上虽以山水为主,但却穿插有较多的人物、台阁、舟马,重在场景的描绘与情景的布陈,尚留有从人物故事画的场景蜕变出来的痕迹。

从树木、云彩、水纹的安排与描绘来看,树木的描绘已摆脱了。

伸手布掌4似的观念表述,但在树木的安排上散漫而无穿插,尤其在山头树木的布置上,山头树木形状单调、摆布平均,明显有从早期人物故事画中的场景转化而来的影响;云纹与水纹的描绘多借助。

随类赋彩”的手法。

与魏晋时代流传下来的壁画在法式与布局上似乎一脉相承,这些也正是中国山水画形成初期的典型风貌与特征。

从整幅的设色用笔来看,线描细劲有力,画山石有勾无皴,行笔有轻重、粗细、顿挫,但不见皴,也不显缓急的变化。

色彩以青绿为主,间以红、白诸色,以敷染手法处理,鲜丽明亮,亦不见皴擦之手法;色彩以一定厚薄变化表现出不同的深浅,但总体上还更多保留着魏晋时代以物象观念而布色的成份。

山水题材既不同于云、水、气等自然现象。

云、水、气等对象,既无常体亦无常形,但他们却有一种恒常的流动势态,给人造就出一种统一的感觉,画家们只要描绘出这种起伏出没的变化,也就传达出了它们给人的恒常势态。

山水题材是一种有常体而无常形的具体对象,大至连天蔽日,小至一草一石,经寒暑,历阴阳,沧海桑田,不动而有变化,似唾却生机盎然。

这些特征,使得山水题材的表现极为困难。

在中国早期山水题材的表

现中那种。

树木如伸手布掌’,。

人大如山,水不容泛。

’的情形。

正是这种困难的反映。

也许这种状况,在南北朝时期已有所改

观,但只有到了隋唐画家手中,它们才会成为一种描绘山水的

定则。

《游春图》所展示出来的对山水画发展的重要贡献,主要正

是在于布局上的变化与对山水题材中各类重要对象的形象描

绘上,它制哿作为早期人物故事画场景的环境从平铺直叙而转

化为错落起伏,将那种平列的展示变成曲回的表现,将那种以

位置而定远近的布局手法发展成了由转折错落的安排与前后

的遮挡及大小的变化来定远近的构图方法,这些都是山水画发

展过程中极其重要的变化。

同时,《游春图》在描绘树木、土石、

水流等山水画中重要的对象时,选取了不同的造型方式,并相

应地选择了不同的画法,虽然这些选择并不能形成定则,但《游

春图》相对于魏晋时代那较为成熟的人物画法来讲,是一种重

新尝试和改革,对后世山水画的发展起了重要作用。

没有对技

法的动摇,不可能找到新的笔法之途径,而新笔法的出现与定

则,也正是在后来山水画发展和实践中得以完成的。

首先,展子虔在他的《游春图》中,为了在总体上把握对山

水的描绘,屏弃了那种。

身处象中’的平列式构图,将那种以画

家为构图中心的布列,而变化成了。

超然物外”的穿插构图。

早

期山水画多选择一种半俯视的角度,将山川树石人物穿插其

中,而画家似乎是一个站在高处而又神游其同的观察者,这种

布局方式,很容易造成远近错落的空间联想,但是对于。

体察。

各种大小形状相去甚远而又要在同一画幅中表现的山水画题

材,具有体和量上的妥协。

形成了。

人大于山、水不容泛、树木若

伸臂布指”的山水画早期幼稚阶段。

《游春图》的穿插布局变化,

并不防碍在布局场景处理上的视角选择。

相反,它兼容了各种

近观默察时所获得的形象,例如,对山间人马与江上舟楫的描

绘,只在体和量上作出相应的变化,却未必要按一定的角度去

作状物的描绘。

最终,这种。

大处着眼:的方式成了。

以大删、’

的山水画构图基础。

完成了对各类山水题材的总体安置。

其次,为了具体的不同类别的山水题材之描绘,《游春图》

改变了那种单纯的勾勒填色的同一方式,溶入了更多的不同方

式的描绘方法。

《游春图》除了在各类对象中保持住最有特征的

视角外,还加强了在造型中突出形象特征、在用笔中丰富各种

笔法、在敷色上增加各种晕染等方法,使不同对象得到更完善

又统一的表现。

如果我们仔细观看魏晋绘画中的树、石、山水,

我们不难发现,它们的描绘无论是形状上或用笔上,都是较为

单一的,色彩也相对简单。

而在隋唐的山水画中,山、石、水、树

的描绘,不但形态变化较多,而且用笔也因对象的不同而有了

一定的变化。

例如在不同树干、树枝与树叶描绘上,在不同的山

石与山坡的表现上,都显出更为丰富的造型与描绘手法来。

张

彦远在评论古今绘画时,指出了顾恺之、陆探微的绘画。

迹简意

澹而雅正。

,展子虔的绘画。

细密精致而臻丽”,这实际上也反映

出绘画的变化来。

(作者单位:河北大学)

_

万方数据

管锥鉴物——《游春图》对山水画演变的贡献

作者:赵涵

作者单位:河北大学

刊名:

职业时空(下半月版)

英文刊名:CAREER HORIZON

年,卷(期):2008,4(2)

被引用次数:0次

本文链接:/Periodical_xzqyyj200802024.aspx

授权使用:马丽平(wfyzdxlib),授权号:22bb1759-411d-451b-8ce5-9e2f017b66c8

下载时间:2010年11月15日。