民族区域自治教案

- 格式:docx

- 大小:15.51 KB

- 文档页数:2

《民族区域自治制度》教案一、教学目标1. 让学生了解民族区域自治制度的含义、性质、特点和意义。

2. 使学生掌握民族区域自治制度在我国的实施情况及取得的成果。

3. 培养学生热爱祖国、维护民族团结的意识。

二、教学重点与难点1. 教学重点:民族区域自治制度的含义、性质、特点和意义;民族区域自治制度在我国的实施情况及取得的成果。

2. 教学难点:民族区域自治制度的历史背景和理论依据。

三、教学方法1. 采用讲授法,讲解民族区域自治制度的基本概念、性质、特点和意义。

2. 运用案例分析法,分析民族区域自治制度在我国的实施情况及取得的成果。

3. 采用讨论法,引导学生思考民族区域自治制度的历史背景和理论依据。

四、教学准备1. 教材:《民族区域自治制度》相关章节。

2. 课件:民族区域自治制度的基本概念、性质、特点、意义及实施情况。

3. 案例材料:民族区域自治制度在我国的实施案例。

五、教学过程第一课时一、导入新课1. 提问:同学们,你们知道我国有哪些民族吗?2. 总结:我国共有56个民族,是一个多民族国家。

今天我们就来学习一下与民族相关的制度——民族区域自治制度。

二、自主学习1. 让学生阅读教材,了解民族区域自治制度的含义、性质、特点和意义。

2. 学生分享学习成果,教师点评并总结。

三、案例分析1. 教师呈现民族区域自治制度在我国的实施案例,如内蒙古自治区、广西壮族自治区等。

2. 引导学生分析案例中民族区域自治制度的具体实施情况和取得的成果。

3. 学生分享分析成果,教师点评并总结。

四、课堂小结1. 教师总结本节课的主要内容,强调民族区域自治制度在我国的重要性。

2. 提醒学生要珍惜和维护民族团结,为祖国的繁荣富强作出贡献。

第二课时一、复习导入1. 提问:上一节课我们学习了民族区域自治制度的基本概念和实施情况,民族区域自治制度的理论依据是什么呢?2. 学生回答,教师点评并总结。

二、课堂讲解1. 讲解民族区域自治制度的历史背景和理论依据。

统编必修三政治与法治6.2 民族区域自治制度教学设计【核心素养】1.政治认同:坚信民族区域自治制度是适合我国国情的基本政治制度,坚持党的宗教工作基本方针。

2.科学精神:明确我国是统一的多民族国家,理解我国的民族政策、宗教政策与法律。

3.法治意识:依法维护良好民族关系,促进宗教活动依法进行。

4.公共参与:维护民族团结,科学对待宗教、反对邪教。

【学习目标】阐述民族区域自治制度是符合我国国情的基本政治制度,铸牢中华民族共同体意识;解释公民享有宗教信仰自由的含义。

【讲授新课】议题一我国的民族格局有何特点?1.中华民族的多元一体格局(1)民族格局特点作为统一的多民族国家,多元一体是我国民族格局的最重要特点。

(2)表现一方面,各民族有自己的历史和文化;另一方面,各民族又都凝聚在一个统一的命运共同体中。

(3)各族人民的贡献历史:我国各族人民共同开拓了我们伟大祖国的疆域,共同创造了灿烂的中华文化。

宪法:中华人民共和国是全国各族人民共同缔造的统一的多民族国家。

2.我国的结构形式(1)民主:我国行政区域的类型包括一般行政地方、民族自治地方和特别行政区。

民族自治地方比一般行政地方拥有更多处理本区域经济社会文化发展事务的自治权。

(2)集中:中国的主权统一和领土完整不可分割。

中华人民共和国只有一部宪法、一个中央政府。

一般行政地方、民族自治地方和特别行政区都必须接受中央政府统辖。

地方性的自治权国家主权中华人民共和国的行政区划由省级行政区、地级行政区、县级行政区、乡级行政区组成。

具体情况如下:省级行政区:23个省、5个自治区、4个直辖市、2个特别行政区,合计34个省级行政区。

地级行政区:293个地级市、7个地区、30个自治州、3个盟,合计333个地级区划。

县级行政区:977个市辖区、1303个县、393个县级市、117个自治县、49个旗、3个自治旗、1个特区、1个林区,合计2844个。

乡级行政区:8562个街道、20988个镇、8102个乡、966个民族乡、153个苏木、1个民族苏木、1个县辖区,合计38773个。

第二框题民族区域自治制度:适合国情的基本政治制度【教学目标】1. .知识目标:知道民族区域自治是我国解决民族问题的基本政策,是国家的一项基本政治制度;明确民族区域自治制度的含义,了解我国民族自治地方自治机关具有两重性,自治权的范围、内容。

理解和掌握我国实行民族区域自治制度是适合国情的选择的原因及其优越性。

2.能力目标:通过学习使学生断提高对我国实行民族区域自治制度的认识能力和分析能力,坚持从我国国情出发,能运用所学知识理解、解决民族区域自治制度相关问题的能力。

3.情感、态度、价值观目标:通过学习使学生进一步理解并拥护这一制度,并在体验感受中承担起坚持与完善这项制度的历史责任。

【教学重难点】重点:民族区域自治制度的基本内涵,实行民族区域自治制度适合我国国情原因及其优越性。

难点:民族区域自治制度显著的优越性。

【教学方法】教学方法是:体验式、活动式、探究式、谈话式。

【教学准备】学生准备:完成学案预习;了解有关的历史知识、地理知识;搜集民族地区经济、政治社会生活方面的资料。

教师准备:设计制作多媒体课件;课前布置任务识别我国五个民族自治区的位置;上网查阅有关资料。

环节一:【教学导入】同学们,现在我来班上进行一项调查:班上有多少个民族?班上管理难度大吗?学生积极回答后,则我们国家作为一个多民族的国家,民族关系异常复杂,又该怎样进行管理呢?导入本节课题。

课题板书:民族区域自治制度:适合我国国情的一项基本政治制度播放视频:民族区域自治制度的伟大历程1、理解民族区域自治制度的内容(含义、前提、自治区域、自治机关、核心内容)。

2、举例说明民族区域自治地区的自治权有哪些?3、实行民族区域自治制度的必然性何在(重点)4、查阅相关资料举例论证民族区域自治制度的优越性何在?(难点)【教学活动设计】环节一:探究合作我国民族区域自治制度的内容(含义、前提、自治区域、自治机关、核心内容)?师:请看第一学习小组为大家准备的课前时政资料。

民族区域自治〖新课导入〗要处理好民族关系,就必须坚持三个基本原则。

而为了更好地贯彻体现这三大原则,国家又制定了相关的制度——民族区域自治制度,这项制度也是我国的一项基本民族政策和基本政治制度。

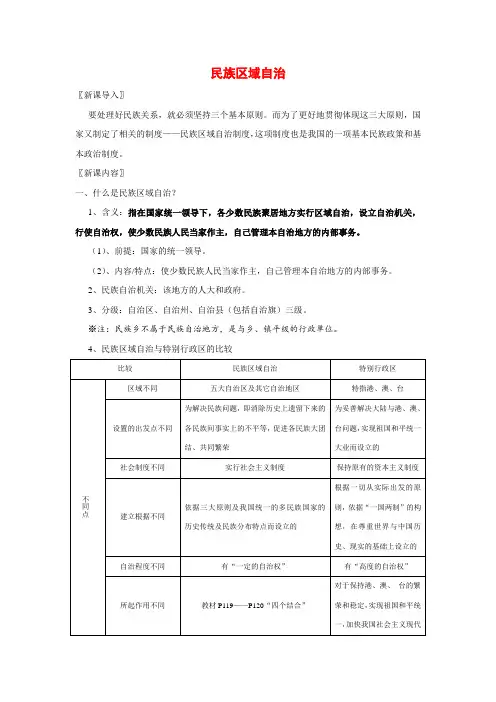

〖新课内容〗一、什么是民族区域自治?1、含义:指在国家统一领导下,各少数民族聚居地方实行区域自治,设立自治机关,行使自治权,使少数民族人民当家作主,自己管理本自治地方的内部事务。

(1)、前提:国家的统一领导。

(2)、内容/特点:使少数民族人民当家作主,自己管理本自治地方的内部事务。

2、民族自治机关:该地方的人大和政府。

3、分级:自治区、自治州、自治县(包括自治旗)三级。

※注:民族乡不属于民族自治地方,是与乡、镇平级的行政单位。

4、民族区域自治与特别行政区的比较二、民族区域自治制度是我国的一项基本政治制度根本政治制度:人民代表大会制度我国的基本政治制度:中共领导的多党合作和政治协商制度基本政治制度:民族区域自治制度三、我国为什么要实行民族区域自治制度?(一)、民族区域自治适合我国国情1、历史——自古以来,中国就是统一的多民族国家。

(社会基础)2、现实——我国的民族特点适宜建立民族区域自治。

(现实基础)3、政治认同——我国各族在长期斗争中形成了政治认同。

(政治基础)※“三个离不开”(二)、民族区域自治具有优越性符合历史发展、现实情况,合乎国情、顺乎民意。

1、有助于把国家的集中统一和少数民族自治结合起来。

2、有助于把国家方针政策和少数民族地区具体特点结合起来。

3、有助于把国家富强和民族繁荣结合起来。

4、有助于把各族人民热爱祖国的感情和热爱本民族的感情结合起来。

⾼中政治民族区域⾃治制度优秀教案 教案是⾼中政治教师为了顺利⽽有效地开展教学活动,那么民族区域⾃治制度这节课教案如何写呢?下⾯店铺给⼤家带来⾼中政治民族区域⾃治制度教案,希望对你有帮助。

⾼中政治民族区域⾃治制度教案 ⼀、教材分析 本课是第三单元《建设社会主义政治⽂明》的第三课,第五课的内容是我国的根本政治制度——⼈民代表⼤会制度;第六课的内容是我国的基本政治制度之⼀——中国共产党领导的多党合作和政治协商制度;⽽本课的内容则是引导学⽣认识我国的另⼀项基本政治制度——民族区域⾃治制度。

同时,由于民族和宗教问题存在着紧密的联系,所以,在本课还安排了有关国家的宗教政策的内容。

⼆、教学⽬标 (⼀)知识⽬标 识记民族区域⾃治的含义、民族⾃治机关的主要⾃治权,理解我国民族区域⾃治政策的必要性。

根据我国国情和实践说明实⾏民族区域⾃治制度的正确性和优越性,培养理论联系实际的能⼒。

(⼆)能⼒⽬标 阐述民族区域⾃治制度是符合我国国情的⼀项基本政治制度;结合《中华⼈民共和国民族区域⾃治法》有关⾃治权的规定,⽤实例说明我国民族⾃治制度的优越性。

(三)情感、态度与价值观⽬标 通过学习,正确认识我国民族政策,拥护和执⾏党和国家的民族政策,增强民族观念,增强维护各民族团结和国家统⼀的观点。

三、教学重点难点 教学重点:民族区域⾃治制度的必然性和优越性 教学难点:民族区域⾃治制度的含义 四、学情分析 1、针对本框在教材中是第⼆框,通过上节课的学习,学⽣已经有了关于民族的⼀些基础知识,让学⽣了解民族区域⾃治是我国解决民族问题的基本政策,有是我国的⼀项基本政治制度; 2、民族区域⾃治的含义是本框的难点,通过对概念的分解加深学⽣的理解; 3、民族区域⾃治是适合国情的必然选择是本框的重点,可以引导学⽣通过历史知识、地理知识来突破,以⽼师启发为主,充分发挥学⽣的主导作⽤; 4、民族区域⾃治的优越性同样是本框的重点,可以结合前⾯对民族区域⾃治含义的分析,帮助学⽣理解。

民族区域自治制度教案教案:民族区域自治制度在我国,民族区域自治制度是一项基本的政治制度,为保障各民族的自主发展提供了重要的保障。

本教案旨在让学生了解民族区域自治制度的基本概念、意义和实施情况,增强民族团结意识。

一、教学目标1.知识与技能:(1)了解民族区域自治制度的基本概念和意义;(2)掌握我国民族区域自治制度的主要内容;(3)了解我国民族区域自治制度的实施情况。

2.过程与方法:(1)通过小组讨论,分析民族区域自治制度在我国的实际应用;(2)通过案例分析,理解民族区域自治制度对于维护民族团结的重要性。

3.情感态度与价值观:(1)培养学生尊重各民族的风俗习惯,增强民族团结意识;(2)培养学生热爱祖国,维护国家统一和民族团结的价值观。

二、教学内容1.民族区域自治制度的基本概念和意义(1)定义:民族区域自治制度是指在我国少数民族聚居的地区,实行民族自治,设立自治机关,行使自治权的制度。

(2)意义:民族区域自治制度是我国解决民族问题的一项基本政策,有利于保障各民族的自主发展,维护国家统一和民族团结。

2.民族区域自治制度的主要内容(1)自治地方的设立:自治区、自治州、自治县;(2)自治机关的设立:人民代表大会和自治政府;(3)自治权:自治机关依法行使自治权,包括立法权、行政权、司法权等。

3.民族区域自治制度的实施情况(1)我国已设立5个自治区、30个自治州、120个自治县;(2)各自治地方在政治、经济、文化、教育等方面取得了显著成果;(3)民族区域自治制度为维护民族团结、促进各民族共同繁荣发挥了重要作用。

三、教学过程1.导入:通过图片、视频等形式,展示我国各民族的风土人情,引导学生关注民族问题。

2.新课导入:讲解民族区域自治制度的基本概念和意义,让学生了解其在我国的地位和作用。

3.内容学习:讲解民族区域自治制度的主要内容,让学生掌握相关知识点。

4.案例分析:分析我国民族区域自治制度的实施情况,让学生了解其在实际中的应用。

民族区域自治制度复习教案第一章:民族区域自治制度的含义与特点1.1 教学目标1. 了解民族区域自治制度的含义;2. 掌握民族区域自治制度的特点。

1.2 教学内容1. 民族区域自治制度的定义;2. 民族区域自治制度的特点:自治性、地域性、民族性、宪法性。

1.3 教学方法1. 讲授法:讲解民族区域自治制度的含义与特点;2. 案例分析法:分析具体案例,加深对民族区域自治制度特点的理解。

1.4 教学步骤1. 引入新课:回顾上节课的内容,引导学生思考民族区域自治制度的概念;2. 讲解民族区域自治制度的含义;3. 通过案例分析,讲解民族区域自治制度的特点;4. 总结本节课的主要内容;5. 布置作业:让学生结合案例,思考民族区域自治制度的作用与意义。

第二章:民族区域自治制度的历史与发展2.1 教学目标1. 了解民族区域自治制度的历史背景;2. 掌握民族区域自治制度的发展过程。

2.2 教学内容1. 民族区域自治制度的历史背景:中国民族问题的产生与发展;2. 民族区域自治制度的发展过程:从民族自治到民族区域自治。

2.3 教学方法1. 讲授法:讲解民族区域自治制度的历史背景与发展过程;2. 图片展示法:通过展示相关历史图片,帮助学生直观了解民族区域自治制度的发展。

2.4 教学步骤1. 引入新课:回顾上节课的内容,引导学生思考民族区域自治制度的历史背景;2. 讲解民族区域自治制度的历史背景;3. 通过图片展示,讲解民族区域自治制度的发展过程;4. 总结本节课的主要内容;5. 布置作业:让学生结合历史背景,思考民族区域自治制度的发展原因。

第三章:民族区域自治制度的法律地位与制度保障3.1 教学目标1. 了解民族区域自治制度的法律地位;2. 掌握民族区域自治制度的制度保障。

3.2 教学内容1. 民族区域自治制度的法律地位:宪法与民族区域自治法;2. 民族区域自治制度的制度保障:自治机关、自治权、民族干部培养。

3.3 教学方法1. 讲授法:讲解民族区域自治制度的法律地位与制度保障;2. 对比分析法:对比分析不同法律法规对民族区域自治制度的规定。

初中政治区域自治教案课时安排:2课时教学目标:1. 让学生了解我国实行的民族区域自治制度,理解其含义和意义。

2. 培养学生尊重各民族的宗教信仰、风俗习惯、语言文字的意识,增强维护民族团结的责任感。

3. 提高学生分析问题和解决问题的能力,使学生能够运用所学知识,对民族区域自治制度进行深入理解。

教学重点:1. 民族区域自治制度的含义和意义。

2. 学生尊重各民族的宗教信仰、风俗习惯、语言文字的意识。

教学难点:1. 民族区域自治制度的具体内容和实施方式。

2. 学生如何运用所学知识,对民族区域自治制度进行深入理解。

教学过程:第一课时:一、导入新课1. 教师通过展示我国地图,引导学生关注我国的行政区域划分,提问学生:我国的行政区域是怎么划分的?有多少个省、自治区、直辖市、特别行政区?2. 学生回答问题,教师总结并导入新课:今天我们来学习我国的民族区域自治制度。

二、自主学习1. 学生阅读教材,了解民族区域自治制度的含义和意义。

2. 教师提问:民族区域自治制度是什么?它在我国的地位和作用是什么?3. 学生回答问题,教师总结。

三、课堂讨论1. 教师引导学生分组讨论:我国为什么要实行民族区域自治制度?2. 各小组汇报讨论成果,教师总结。

四、案例分析1. 教师展示案例:广西壮族自治区的建立和发展。

2. 学生分组讨论:从这个案例中,我们可以看出民族区域自治制度的哪些优越性?3. 各小组汇报讨论成果,教师总结。

第二课时:一、复习导入1. 教师提问:上一节课我们学习了我国的民族区域自治制度,那么,民族区域自治制度的具体内容和实施方式是什么?2. 学生回答问题,教师总结。

二、课堂讨论1. 教师引导学生讨论:作为中学生,我们应该如何尊重各民族的宗教信仰、风俗习惯、语言文字?2. 学生发表意见,教师总结。

三、情景模拟1. 教师设计情景:在学校里,有一个来自少数民族的学生,他的宗教信仰、风俗习惯、语言文字与汉族同学不同,同学们应该如何对待他?2. 学生表演情景,教师点评。

民族区域自治制度教案一等奖教案名称:民族区域自治制度教学教案一、教学内容1. 民族区域自治的概念和原则2. 民族区域自治制度的历史背景和发展过程3. 民族区域自治制度的运作机制和实施方式4. 民族区域自治制度在中国的应用和实践二、教学目标1. 了解民族区域自治的含义和原则,明确其重要性和必要性;2. 熟悉民族区域自治制度的发展历程,掌握其实施方式和运作机制;3. 理解民族区域自治制度在实践中的特点和意义,认识到其对国家统一和民族团结的重要贡献。

三、教学重点和难点1. 教学重点:民族区域自治的概念和原则,民族区域自治制度的运作机制和实施方式;2. 教学难点:民族区域自治制度在中国的应用和实践,以及其对国家统一和民族团结的意义。

四、教学方法1. 理论讲解:通过教师的讲解和引导,向学生介绍民族区域自治制度相关的理论知识;2. 案例分析:通过分析实际案例,让学生更好地理解民族区域自治制度的实施和运用;3. 小组讨论:鼓励学生参与讨论,提出自己的观点和看法,促进互动和思维碰撞。

五、教学过程1. 导入:通过提问或展示相关图片,引导学生思考并回答问题:“你们知道什么是民族区域自治吗?为什么要有民族区域自治制度?”2. 理论讲解:向学生介绍民族区域自治的概念和原则,并解释其重要性和必要性;3. 案例分析:以中国的少数民族地区为例,向学生展示实际案例,并分析民族区域自治制度在这些地区的实施和运作;4. 小组讨论:组织学生分小组进行讨论,让他们就民族区域自治制度在中国的应用和实践提出自己的观点和看法;5. 总结归纳:通过教师的总结和引导,对民族区域自治制度的内容和意义进行总结归纳,从而加深学生对该制度的理解和认识。

六、教学评价1. 自测题:组织学生进行自测,检查他们对民族区域自治制度的理解程度;2. 小组讨论成果评价:评价学生在小组讨论中的表现,包括参与度、思维能力和讨论结果等;3. 口头评价:通过教师的口头评价,对学生在课堂上的回答和讨论进行评价,鼓励他们积极思考和表达。

《民族区域自治制度》教案第一章:导言1.1 教学目标让学生了解民族区域自治制度的基本概念和特点。

让学生了解我国民族区域自治制度的历史背景和意义。

1.2 教学内容民族区域自治制度的定义和特点我国民族区域自治制度的历史发展民族区域自治制度的重要性和意义1.3 教学方法讲授法:讲解民族区域自治制度的基本概念和特点。

讨论法:引导学生讨论民族区域自治制度的历史背景和意义。

第二章:民族区域自治制度的定义和特点2.1 教学目标让学生掌握民族区域自治制度的定义和核心内容。

让学生了解民族区域自治制度的特点和优势。

2.2 教学内容民族区域自治制度的定义和核心内容民族区域自治制度的特点和优势民族区域自治制度与其他政治制度的区别2.3 教学方法讲授法:讲解民族区域自治制度的定义和特点。

案例分析法:分析具体案例,让学生了解民族区域自治制度的优势。

第三章:我国民族区域自治制度的历史发展3.1 教学目标让学生了解我国民族区域自治制度的历史发展过程。

让学生了解我国民族区域自治制度的重要法律法规。

3.2 教学内容我国民族区域自治制度的历史发展过程我国民族区域自治制度的重要法律法规我国民族区域自治制度的发展现状和挑战3.3 教学方法讲授法:讲解我国民族区域自治制度的历史发展。

文献阅读法:让学生阅读相关法律法规,了解其内容和精神。

第四章:民族区域自治制度的重要性和意义4.1 教学目标让学生了解民族区域自治制度对于我国多民族国家的重要性。

让学生了解民族区域自治制度对于维护国家统一和民族团结的意义。

4.2 教学内容民族区域自治制度对于我国多民族国家的重要性民族区域自治制度对于维护国家统一和民族团结的意义民族区域自治制度对于促进民族地区经济社会发展的作用4.3 教学方法讲授法:讲解民族区域自治制度的重要性和意义。

小组讨论法:引导学生讨论民族区域自治制度对于国家统一和民族团结的作用。

5.1 教学目标让学生思考民族区域自治制度在未来的发展前景。

第七课我国的民族区域自治制度及宗教政策第二框民族区域自治制度:适合国情的基本政治制度新迎中学谢文雄一、教学目标:(一)知识目标1、识记民族区域自治是我国的基本民族政策,也是我国一项基本政治制度。

2、明确民族区域自治制度的含义,了解自治机关和自治权。

3、理解民族区域自治适合我国国情,具有显著优越性。

(二)能力目标通过学习“民族区域自治制度”,培养学生比较、鉴别和辩证思维能力。

(三)情感、态度与价值观目标教育学生理解实行民族区域自治合乎国情、顺乎民心,认识到我国民族区域自治制度的优越性,自觉维护民族团结。

二、教学重点、难点民族区域自治制度及优越性三、教学方法讨论法、讲授法、情景设置、探究讨论法、比较法四、教学课时:一课时五、教学过程:(一)导入新课通过材料和图片展示:民族分离主义是当今世界最主要的民族问题。

因民族矛盾导致民族分离。

引导学生讨论:国破家亡的痛苦对我们有什么启示?让学生感知到民族团结对一个国家和民族的重要性,从而引发探究的欲望和兴趣。

(二)、学习新课一、我国民族区域自治的法制化进程:多媒体展示几组材料,引导学生思考我国少数民族自治区为什么会取得如此显著的成就呢?法制化进程又说明了什么?二、民族区域自治制度——解决民族问题的基本政策1、地位:是我国的基本民族政策,是我国的一项基本政治制度对比民族自治区与特别行政区,处理民族关系的基本原则与基本政策2、对民族区域自治制度的理解含义:民族区域自治制度是在国家统一领导下,各少数民族聚居的地方实行区域自治,设立自治机关,行使自治权的制度前提:国家统一领导下。

民族自治地方都是在中央统一领导下的地方行政区域。

范围:是在少数民族聚居的地方。

建立民族自治地方是首要问题。

分自治区、自治州、自治县(不包括民族乡)自治机关:自治地方的人民代表大会和人民政府(不包括党的机关和人民法院和人民检察院) 核心内容是自治权:是指“一定”自治,不是高度自治,更不是完全自治3、自治权是自治机关根据本地方实际情况贯彻执行国家法律、政策,自主地管理本民族自治地方内部事务的权力。

教案:民族区域自治制度教学目标:1. 知识目标:使学生了解我国民族区域自治制度的含义、历史背景、实施情况及其在我国政治体制中的地位和作用。

2. 能力目标:培养学生分析问题、解决问题的能力,能够运用所学知识对民族区域自治制度进行深入思考和探讨。

3. 情感、态度与价值观目标:培养学生热爱祖国、维护国家统一和民族团结的情感,增强民族自豪感和责任感。

教学重点:1. 民族区域自治制度的含义及其在我国政治体制中的地位和作用。

2. 民族区域自治制度的历史背景和实施情况。

教学难点:1. 民族区域自治制度的具体内容和实施原则。

2. 民族区域自治制度在实际运行中的优越性。

教学过程:一、导入新课1. 提问:同学们,你们知道我国是一个多民族国家吗?请大家谈谈对我国民族问题的认识。

2. 总结:我国是一个统一的多民族国家,民族问题是我国的重要国情之一。

在处理民族问题上,我国坚持民族平等、民族团结和各民族共同繁荣的基本原则,形成了平等、团结、互助的社会主义新型民族关系。

这一民族关系的形成,与我国实行的民族区域自治制度也是分不开的。

二、自主学习1. 请同学们阅读教材,了解民族区域自治制度的含义、历史背景和实施情况。

2. 讨论:同学们认为民族区域自治制度在我国政治体制中具有什么地位和作用?三、课堂讲解1. 讲解民族区域自治制度的含义:民族区域自治制度是指在国家统一领导下,各少数民族聚居的地方实行区域自治,设立自治机关,行使自治权的制度。

2. 讲解民族区域自治制度的历史背景:民族区域自治制度是我国宪法规定的一项基本政治制度,起源于我国民主革命时期。

新中国成立后,为了实现民族平等、民族团结和各民族共同繁荣,我国在全国范围内实行了民族区域自治制度。

3. 讲解民族区域自治制度的实施情况:目前,我国共设有5个自治区、30个自治州、120个自治县(旗),民族区域自治制度在我国政治体制中具有重要地位和作用。

四、案例分析1. 请同学们阅读教材中的案例,了解民族区域自治制度在实际运行中的优越性。

民族区域自治制度教案民族区域自治制度教案一、教学目标1. 了解民族区域自治的概念和内容。

2. 理解民族区域自治制度的意义和作用。

3. 掌握中国民族区域自治制度的基本原则和实施情况。

4. 培养学生的国家意识和民族团结意识。

二、教学重点1. 民族区域自治制度的内容和实施情况。

2. 民族区域自治的意义和作用。

三、教学难点1. 民族区域自治制度的基本原则。

2. 民族区域自治制度的实施情况。

四、教学过程1. 导入教师通过介绍中国的民族多样性,引入民族区域自治的概念和内容。

2. 理论讲解(1)什么是民族区域自治?教师简要介绍民族区域自治的含义,即国家在特定的行政区域内,为少数民族创造了具有特殊权力和自治事权的条件,使其享有自治权利,管理本民族地区的经济、政治、文化等事务。

(2)民族区域自治的意义和作用教师阐述民族区域自治制度对于维护国家统一、促进少数民族发展、保障民族团结具有重要意义。

3. 基本原则教师简要介绍民族区域自治的基本原则,包括平等、团结、互助、保护、融合等。

4. 实施情况教师介绍中国民族区域自治制度的实施情况,包括民族自治地方的设立、自治机关的组织和职权、自治权的保障等。

5. 学生讨论教师组织学生进行小组讨论,讨论民族区域自治制度对于中国的重要意义和存在的问题,激发学生的思考和探索。

6. 归纳总结教师进行总结,概括民族区域自治制度的基本内容和作用,引导学生进行思考和反思。

7. 课堂练习教师出示案例,让学生通过分析案例来理解民族区域自治制度的具体应用和效果。

8. 作业布置教师布置相关阅读作业,让学生进一步深入了解民族区域自治制度的相关知识。

五、教学评价1. 教师可以通过观察学生的参与情况、小组讨论的能力等来评价学生的学习情况。

2. 学生可以通过课后作业的完成情况来评价自己的学习效果。

六、拓展延伸教师可以安排学生进行实地考察,了解民族自治地区的实际情况,并与课堂所学知识进行对比和分析。

1课题独具特色的民族区域自治教学目标21.情感、态度、价值观:增强维护民族团结的意识,自觉维护我3国的民族政策,尊重各民族风俗习惯,以实际行动维护民族团结。

42.能力:提高与其他民族同学交往的能力。

53.知识:知道我国各族人民结成了平等、团结、互助的社会主义6新型民族关系,全国各族人民平等互助、团结合作、艰苦创业、共同发展我们7国家长期稳定和繁荣昌盛的重要原因;民族区域自治制度是我国的一项基本政8治制度。

9课前准备101.教师准备11(1)学习《宪法》《民族区域自治法》、2005年4月中华人民共和12国国务院新闻办公室《2004年中国人权事业的进展》白皮书关于“少数民族的13平等权利和特殊保护”的相关内容和中华人民共和国国务院新闻办公室2005年142月发布的<中国的民族区域自治)白皮书。

15(2)根据教学内容选取教学资料,制作多媒体课件。

162.学生准备17(1)搜集有关民族平等、团结、共同繁荣的事例、资料和反映民族18团结的歌曲等。

19(2)搜集实施西部大开发战略以来在西部开工建设或建成的一些20标志性工程的图片、资料等。

21(3)了解中国少数民族的风俗习惯。

22教学过程23(一)独具特色的民族区域自治(板书)24展示课件:25◆2001年7月17日,胡锦涛同志率领中央代表团赴拉萨庆祝西藏26和平解放50周年赠送“民族团结宝鼎”的资料;27◆西部大开发建设的标志性工程:青藏铁路、西气东辖等重点工程建设照28片、资料。

29◆历届全国人大少数民族代表情况境计表。

30引导学生思考探讨:311.中央人民政府向西藏自治区赠送“民族团结宝鼎”象征着什么?322.我国实施西部大开发对促进民族团结、共同发展,有什么重要童义?333.你对我国务民族之间的关系是如何理解的?34在学生思考探讨的基础上总结概括:新中国成立后,在社会主义35革命和现代化建设的过程中,我国各族人民平等相待、团结和睦、共同发展.结36成了平等、团结、互助的社会主义新型民族关系。

民族区域自治制度教案教案标题:民族区域自治制度教案概述:本教案旨在通过教学活动,使学生了解民族区域自治制度的概念、原则和实施情况,培养学生对多民族国家的理解和尊重,以及培养学生的批判性思维和解决问题的能力。

教学目标:1. 了解民族区域自治制度的定义和意义。

2. 了解中国的民族区域自治制度的历史背景和发展过程。

3. 理解民族区域自治制度的原则和实施情况。

4. 培养学生对多民族国家的理解和尊重。

5. 培养学生的批判性思维和解决问题的能力。

教学重点:1. 民族区域自治制度的定义和意义。

2. 中国的民族区域自治制度的历史背景和发展过程。

3. 民族区域自治制度的原则和实施情况。

教学难点:1. 学生对民族区域自治制度的理解和运用能力。

2. 学生对多民族国家的理解和尊重。

教学准备:1. 教材:教科书、参考书、多媒体资料等。

2. 教具:投影仪、电脑、幻灯片等。

3. 学生学习材料:提供相关的阅读材料和案例分析。

教学过程:步骤一:导入通过引入多民族国家的概念,让学生思考多民族国家面临的问题和挑战,并引出民族区域自治制度的概念。

步骤二:概念解释和讨论1. 讲解民族区域自治制度的定义和意义,包括保护少数民族的权益、维护国家统一和促进民族团结等。

2. 引导学生讨论民族区域自治制度的优势和挑战,以及实施民族区域自治制度可能面临的问题。

步骤三:历史背景和发展过程1. 介绍中国的民族区域自治制度的历史背景和发展过程,包括新中国成立后的民族政策、第一次全国民族区域自治工作会议等重要事件。

2. 分析中国的民族区域自治制度在实践中的成就和不足。

步骤四:原则和实施情况1. 解释民族区域自治制度的原则,包括平等团结、自愿自治、依法自治和各民族共同繁荣等。

2. 分析中国的民族区域自治制度在实施中的情况,包括自治区、自治州、自治县等不同层级的自治机构和自治经验。

步骤五:案例分析和讨论提供一些实际案例,让学生分析和讨论不同地区的民族区域自治制度的实施情况,以及存在的问题和挑战。

民族区域自治制度教案民族区域自治制度教案教学目标:1. 了解民族区域自治制度的基本概念和内容;2. 了解我国民族区域自治的历史进程和实践经验;3. 掌握我国现行民族区域自治制度的主要特点和实施情况。

教学重点:1. 民族区域自治制度的基本概念和内容;2. 我国民族区域自治的历史进程和实践经验。

教学难点:1. 掌握我国现行民族区域自治制度的主要特点和实施情况。

教学方法:1. 讲授法:通过讲解,向学生介绍民族区域自治制度的基本概念、内容和我国的历史进程和实践经验。

2. 讨论法:通过引导学生进行讨论,加深对民族区域自治制度的理解和认识。

3. 案例分析法:通过分析相关案例,帮助学生了解我国现行民族区域自治制度的实施情况。

教学过程:一、引入(10分钟)教师通过提问和引言,引起学生对民族区域自治制度的兴趣和思考。

二、讲解民族区域自治制度的基本概念和内容(20分钟)1. 解释民族区域自治制度的基本概念和内涵。

2. 介绍民族区域自治制度的主要内容,如地方人民代表大会、地方政府、地方自治条例等。

三、讲授我国民族区域自治的历史进程和实践经验(25分钟)1. 介绍我国的民族区域自治的历史进程,如新中国成立后,我国民族区域自治制度的建立和完善等。

2. 讲解我国的民族区域自治实践经验,如各民族自治地方的政治、经济、文化等方面的发展成就。

四、讨论我国现行民族区域自治制度的主要特点和实施情况(25分钟)教师引导学生讨论我国现行民族区域自治制度的主要特点和实施情况,并进行总结和归纳。

五、案例分析(15分钟)教师通过分析相关案例,帮助学生加深对我国现行民族区域自治制度的理解和认识。

六、小结与反思(5分钟)教师对本课内容进行小结,并引导学生对学习效果进行反思和总结。

教学资源:1. 教学PPT;2. 相关教材和参考书籍。

教学评价:通过教师的讲授、学生的讨论和问题解答,检查学生对民族区域自治制度的理解情况,并通过案例分析法对学生的综合能力进行评价。

年级:高三学科:政治授课教师:高三政治组授课时间: 2024.9.26 授课题目 6.2民族区域自治制度课型新授教具PPT课件、教案教学目标知识阐述民族区域自治制度是符合我国国情的基本政治制度,铸牢中华民族共同体意识;解释公民享有宗教信仰自由的含义能力正确阐释民族区域自治制度的内容和意义,明确我国宗教政策的内容。

情感自觉履行宪法规定的维护国家统一和民族团结的政治性义务,正确认识和对待宗教。

教学重点1.我国处理民族关系的方针(原则); 2.民族区域自治制度的内容; 3.我国的宗教政策。

教学难点 1.我国的统一的多民族国家; 2.坚持和完善民族区域自治制度的原因和要求。

板书设计手写,拍照后将图像插入到附件中。

教学过程教学环节导思议展评检其他时间(分钟) 3 12 6 8 8 3一、导以提问的方式回顾上节课的重难点知识:1.政党制度的基本方针2.新型政党制度新在哪里3.政协的职能二、思通过阅读教材,完成以下内容。

(一)基础感知1.我国民族格局的特点2.民族关系、方针3.民族区域自治的含义、自治地方、自治机关、自治权4.为什么要实行民族区域自治制度以及如何坚持和完善?5.我国处理宗教工作的基本方针(二)探究未知1.(2023·广东·高考真题)某民族自治县围绕本省实施“百县千镇万村高质量发展工程”、促进城乡区域协调发展的部署,充分利用各种扶持政策,补短板、强弱项、固底板、扬优势,使该县各方面事业发展驶入快车道,各族群众的认同感和归属感不断攀升。

由此可见( A )①民族地区的经济社会发展需要因地制宜采取措施②城乡区域协调发展是民族平等、民族团结的前提③该县积极利用相关政策促发展,有利于增强民族凝聚力④民族地区的繁荣发展状况取决于党和国家的政策优惠度A.①③B.①④C.②③D.②④2.2024年西藏自治区迎来民主改革65周年。

65年来,特别是党的十八大以来,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,在全国人民大力支持下,全区地区生产总值实现了从1959年的1.74亿元到2023年的2392.67亿元的跃升,2023年西藏全体居民人均可支配收入28983元。

民族区域自治

一、学习新知2

我们新疆也是一个多民族聚居的地区,在我们这片土地上,不同民族的人们团结,互助,友好。

我们知道,我们新疆的全称是“新疆维吾尔自治区”,同学们了解自治区是什么意思吗?

生1:自己管自己

生2:、、、、、、

师:自治区是指民族区域自治。

民族区域自治是我们党解决中国民族问题的基本政策,是符合我国国情的一项基本政治制度,是发展社会主义民主政治、建设社会主义政治文明的重要内容,必须长期坚持和不断完善。

民族区域自治法是民族区域自治制度的法律保障,必须全面贯彻执行。

民族区域自治制度中,自治区相当于省级行政单位,自治州是介于自治区与自治县之间的民族区域,自治县相当于县级行政单位。

民族自治地方的行政地位,原则上是依据各自治地方的地域大小和人口多少决定的。

自治区与省同级,自治州与地级市同级,自治县与县同级。

中国的民族区域自治制度有两个显著特点:一是中国的民族区域自治,是在国家统一领导下的自治,各民族自治地方都是中国不可分离的一部分,各民族自治机关都是中央政府领导下的一级地方政权,都必须服从中央统一领导。

二是中国的民族区域自治,不只是单纯的民族自治或地方自治,而是民族因素与区域因素的结合,是政治因素和经济因素的结合。

师:除了我们新疆维吾尔自治区,我国还有哪些自治区,你知道吗?他们分别是什么时候成立的?

生1:内蒙古自治区

生2:西藏自治区

师:我国五个少数民族自治区成立的先后次序和时间分别为:

1、内蒙古自治区:成立于1947年5月1日;

2、新疆维吾尔自治区:成立于1955年10月1日;

3、宁夏回族自治区:1949年9月23日解放,1954年撤消宁夏省,1958年10月25日成立宁夏回族自治区;

4、广西壮族自治区:1949年12月11日解放,1950年2月8日成立广西省人民政府,1958年3月5日成立广西僮族自治区,1965年改为广西壮族自治区;

5、西藏自治区:1951年5月23日解放,1956年成立西藏自治区筹备委员会,1965年9月1日西藏自治区正式成立。

、板书设计:

党关于民族问题的基本理论

民族政策

民族区域自治。