国家财政用于农业的支出2005年

- 格式:xls

- 大小:29.00 KB

- 文档页数:2

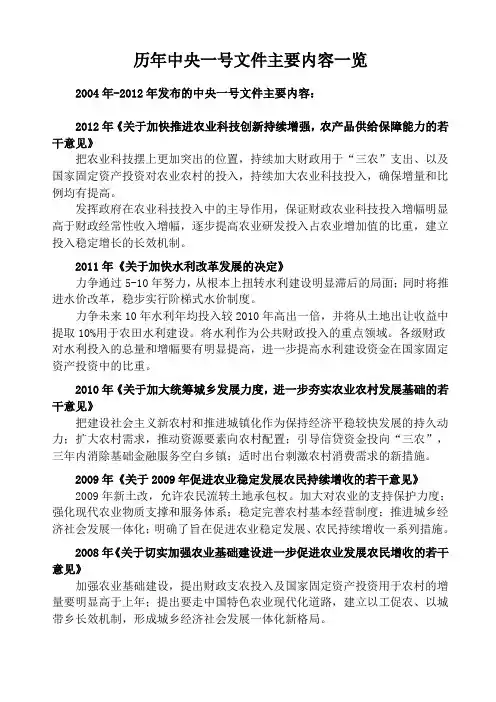

历年中央一号文件主要内容一览2004年-2012年发布的中央一号文件主要内容:2012年《关于加快推进农业科技创新持续增强,农产品供给保障能力的若干意见》把农业科技摆上更加突出的位置,持续加大财政用于“三农”支出、以及国家固定资产投资对农业农村的投入,持续加大农业科技投入,确保增量和比例均有提高。

发挥政府在农业科技投入中的主导作用,保证财政农业科技投入增幅明显高于财政经常性收入增幅,逐步提高农业研发投入占农业增加值的比重,建立投入稳定增长的长效机制。

2011年《关于加快水利改革发展的决定》力争通过5-10年努力,从根本上扭转水利建设明显滞后的局面;同时将推进水价改革,稳步实行阶梯式水价制度。

力争未来10年水利年均投入较2010年高出一倍,并将从土地出让收益中提取10%用于农田水利建设。

将水利作为公共财政投入的重点领域。

各级财政对水利投入的总量和增幅要有明显提高,进一步提高水利建设资金在国家固定资产投资中的比重。

2010年《关于加大统筹城乡发展力度,进一步夯实农业农村发展基础的若干意见》把建设社会主义新农村和推进城镇化作为保持经济平稳较快发展的持久动力;扩大农村需求,推动资源要素向农村配置;引导信贷资金投向“三农”,三年内消除基础金融服务空白乡镇;适时出台刺激农村消费需求的新措施。

2009年《关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见》2009年新土改,允许农民流转土地承包权。

加大对农业的支持保护力度;强化现代农业物质支撑和服务体系;稳定完善农村基本经营制度;推进城乡经济社会发展一体化;明确了旨在促进农业稳定发展、农民持续增收一系列措施。

2008年《关于切实加强农业基础建设进一步促进农业发展农民增收的若干意见》加强农业基础建设,提出财政支农投入及国家固定资产投资用于农村的增量要明显高于上年;提出要走中国特色农业现代化道路,建立以工促农、以城带乡长效机制,形成城乡经济社会发展一体化新格局。

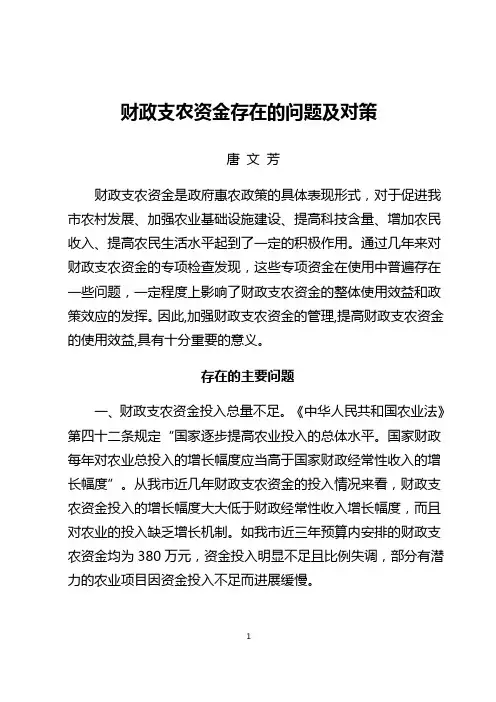

财政支农资金存在的问题及对策唐文芳财政支农资金是政府惠农政策的具体表现形式,对于促进我市农村发展、加强农业基础设施建设、提高科技含量、增加农民收入、提高农民生活水平起到了一定的积极作用。

通过几年来对财政支农资金的专项检查发现,这些专项资金在使用中普遍存在一些问题,一定程度上影响了财政支农资金的整体使用效益和政策效应的发挥。

因此,加强财政支农资金的管理,提高财政支农资金的使用效益,具有十分重要的意义。

存在的主要问题一、财政支农资金投入总量不足。

《中华人民共和国农业法》第四十二条规定“国家逐步提高农业投入的总体水平。

国家财政每年对农业总投入的增长幅度应当高于国家财政经常性收入的增长幅度”。

从我市近几年财政支农资金的投入情况来看,财政支农资金投入的增长幅度大大低于财政经常性收入增长幅度,而且对农业的投入缺乏增长机制。

如我市近三年预算内安排的财政支农资金均为380万元,资金投入明显不足且比例失调,部分有潜力的农业项目因资金投入不足而进展缓慢。

二、财政支农资金安排不严谨。

一是随意安排项目资金。

一些农业项目在审批时存在一定的盲目性和随意性,缺乏必要的可行性调研论证报告。

有些项目甚至以多个名目重复申报,或一个项目多个部门同时申报,因而在项目资金的安排上也不可避免地存在随意性。

二是资金分散,存在“撒胡椒粉”的现象。

从近几年审计的情况来看,财政支农资金安排的项目点多、面广,资金分散。

如2005年度市财政预算安排支农资金380万元,用于22个农业项目,其中安排市水利局水产技术推广站水产发展项目资金10万元,而市水利局将此资金却分散用于11个农业项目,平均每个项目安排资金不到1万元,虽然照顾了多数项目,但资金的使用效益却难以体现。

三是项目结构安排不合理,对生产性投入低而对非生产性投入高。

如2005年度财政支农资金安排的22个农业项目中,用于生产性的投入为100万元,占资金总额的27%,主要为重点基地建设等项目;用于非生产性的投入为280万元,占资金总额的73%,主要为专项补助经费和奖励等支出。

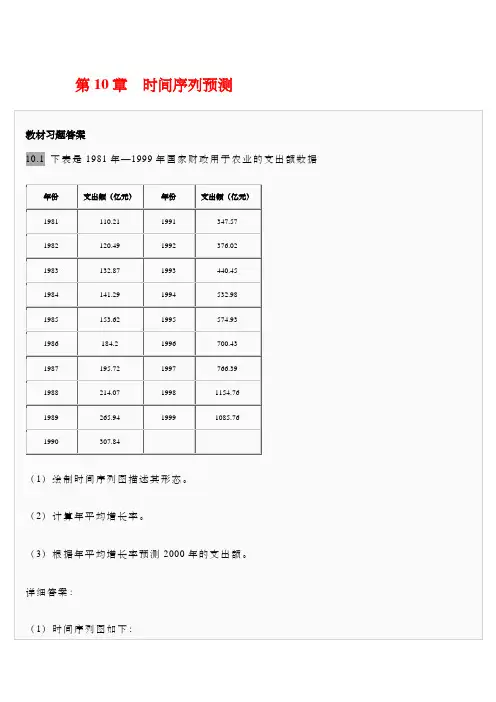

第10章时间序列预测从时间序列图可以看出,国家财政用于农业的支出额大体上呈指数上升趋势。

(2)年平均增长率为:。

(3)。

10.2 下表是1981年—2000年我国油彩油菜籽单位面积产量数据(单位:kg / hm2)年份单位面积产量年份单位面积产量1981 1451 1991 12151982 1372 1992 12811983 1168 1993 13091984 1232 1994 12961985 1245 1995 14161986 1200 1996 13671987 1260 1997 14791988 1020 1998 12721989 1095 1999 14691990 1260 2000 1519(1)绘制时间序列图描述其形态。

(2)用5期移动平均法预测2001年的单位面积产量。

(3)采用指数平滑法,分别用平滑系数a=0.3和a=0.5预测2001年的单位面积产量,分析预测误差,说明用哪一个平滑系数预测更合适?详细答案:(1)时间序列图如下:(2)2001年的预测值为:|(3)由Excel输出的指数平滑预测值如下表:2001年a=0.3时的预测值为:a=0.5时的预测值为:比较误差平方可知,a=0.5更合适。

10.3 下面是一家旅馆过去18个月的营业额数据月份营业额(万元)月份营业额(万元)1 295 10 4732 283 11 4703 322 12 4814 355 13 4495 286 14 5446 379 15 6017 381 16 5878 431 17 6449 424 18 660(1)用3期移动平均法预测第19个月的营业额。

(2)采用指数平滑法,分别用平滑系数a=0.3、a=0.4和a=0.5预测各月的营业额,分析预测误差,说明用哪一个平滑系数预测更合适?(3)建立一个趋势方程预测各月的营业额,计算出估计标准误差。

详细答案:(1)第19个月的3期移动平均预测值为:(2)月份营业额预测a=0.3误差平方预测a=0.4误差平方预测a=0.5误差平方1 2952 283 295.0 144.0 295.0 144.0 295.0 144.03 322 291.4 936.4 290.2 1011.2 289.0 1089.04 355 300.6 2961.5 302.9 2712.3 305.5 2450.35 286 316.9 955.2 323.8 1425.2 330.3 1958.16 379 307.6 5093.1 308.7 4949.0 308.1 5023.37 381 329.0 2699.4 336.8 1954.5 343.6 1401.68 431 344.6 7459.6 354.5 5856.2 362.3 4722.39 424 370.5 2857.8 385.1 1514.4 396.6 748.510 473 386.6 7468.6 400.7 5234.4 410.3 3928.711 470 412.5 3305.6 429.6 1632.9 441.7 803.112 481 429.8 2626.2 445.8 1242.3 455.8 633.513 449 445.1 15.0 459.9 117.8 468.4 376.914 544 446.3 9547.4 455.5 7830.2 458.7 7274.815 601 475.6 15724.5 490.9 12120.5 501.4 9929.416 587 513.2 5443.2 534.9 2709.8 551.2 1283.317 644 535.4 11803.7 555.8 7785.2 569.1 5611.718 660 567.9 8473.4 591.1 4752.7 606.5 2857.5合计——87514.7—62992.5—50236由Excel输出的指数平滑预测值如下表:a=0.3时的预测值:,误差均方=87514.7。

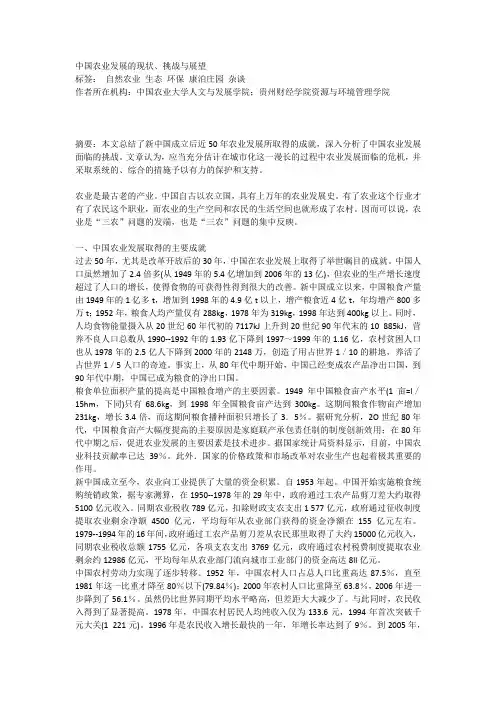

中国农业发展的现状、挑战与展望标签:自然农业生态环保康泊庄园杂谈作者所在机构:中国农业大学人文与发展学院;贵州财经学院资源与环境管理学院摘要:本文总结了新中国成立后近50年农业发展所取得的成就,深入分析了中国农业发展面临的挑战。

文章认为,应当充分估计在城市化这一漫长的过程中农业发展面临的危机,并采取系统的、综合的措施予以有力的保护和支持。

农业是最古老的产业。

中国自古以农立国,具有上万年的农业发展史。

有了农业这个行业才有了农民这个职业,而农业的生产空间和农民的生活空间也就形成了农村。

因而可以说,农业是“三农”问题的发端,也是“三农”问题的集中反映。

一、中国农业发展取得的主要成就过去50年,尤其是改革开放后的30年,中国在农业发展上取得了举世瞩目的成就。

中国人口虽然增加了2.4倍多(从1949年的5.4亿增加到2006年的13亿),但农业的生产增长速度超过了人口的增长,使得食物的可获得性得到很大的改善。

新中国成立以来,中国粮食产量由1949年的1亿多t,增加到1998年的4.9亿t以上,增产粮食近4亿t,年均增产800多万t;1952年,粮食人均产量仅有288kg,1978年为319kg,1998年达到400kg以上。

同时,人均食物能量摄入从20世纪60年代初的7117kJ上升到20世纪90年代末的10 885kJ,营养不良人口总数从1990--1992年的1.93亿下降到1997~1999年的1.16亿,农村贫困人口也从1978年的2.5亿人下降到2000年的2148万,创造了用占世界1/10的耕地,养活了占世界1/5人口的奇迹。

事实上,从80年代中期开始,中国已经变成农产品净出口国,到90年代中期,中国已成为粮食的净出口国。

粮食单位面积产量的提高是中国粮食增产的主要因素。

1949年中国粮食亩产水平(1亩=l/15hm,下同)只有68.6kg,到1998年全国粮食亩产达到300kg。

这期间粮食作物亩产增加231kg,增长3.4倍,而这期间粮食播种面积只增长了3.5%。

中华人民共和国财政部令第29号《国家农业综合开发资金和项目管理办法》已经2005年8月17日部务会议讨论通过,现予公布,自2005年10月1日起施行。

国家农业综合开发资金和项目管理办法第一章总则第一条为了促进国家农业综合开发资金和项目管理科学化、制度化、规范化,保证资金安全运行和有效使用,保证项目顺利实施,根据国家有关法律、行政法规,制定本办法。

第二条本办法所称农业综合开发是指中央政府为保护、支持农业发展,改善农业生产基本条件,优化农业和农村经济结构,提高农业综合生产能力和综合效益,设立专项资金对农业资源进行综合开发利用的活动。

第三条农业综合开发的任务是加强农业基础设施和生态建设,提高农业综合生产能力,保证国家粮食安全;推进农业和农村经济结构的战略性调整,推进农业产业化经营,提高农业综合效益,促进农民增收。

第四条农业综合开发项目包括土地治理项目和产业化经营项目。

土地治理项目,包括稳产高产基本农田建设、粮棉油等大宗优势农产品基地建设、良种繁育、土地复垦等中低产田改造项目,草场改良、小流域治理、土地沙化治理、生态林建设等生态综合治理项目,中型灌区节水配套改造项目。

产业化经营项目,包括经济林及设施农业种植、畜牧水产养殖等种植养殖基地项目,农产品加工项目,储藏保鲜、产地批发市场等流通设施项目。

第五条农业综合开发应创新机制,强化管理,实行与社会主义市场经济、公共财政相适应的管理机制和投资政策。

第六条农业综合开发实行“国家引导、配套投入、民办公助、滚动开发”的投入机制。

农业综合开发资金安排应遵循以下原则:一)效益优先,兼顾公平;二)突出重点,兼顾一般;三)集中投入,不留缺口;第二章扶持重点第九条农业综合开发主要扶持农业主产区,重点扶持粮食主产区。

农业主产区按主要农产品产量和商品量以省为单位确定。

非农业主产区的省应确定本地区重点扶持的农业主产县(包括不设区的市、市辖区、旗及农场,下同)。

第十条土地治理项目以中低产田改造为重点,结合优势农产品产业带建设,建设旱涝保收、稳产高产基本农田。

调研报告题目:专业:年级:姓名:学号:二O一二年十一月四日我国财政农业投资的现状、必要性、问题以及对策摘要农业是国民经济的基础,是社会安定、国家繁荣的基础保证。

同时,农业也是一个具有先天弱质性的特殊产业部门。

农业的重要性和弱质性决定了政府必须对农业发展予以大力支持与保护。

而政府财政对农业的投资是各国政府支持和保护农业的重要措施之一。

我国是一个农业大国,农业人口9亿多,占总人口约70%。

近年来, 从中央到地方, 相继出台了一系列支农、扶农的政策和措施, 加大了对农业投资的力度。

但是, 长期以来农业投资与其他产业投资的差距越来越大, 农业投入资金严重不足, 已成为农业基础脆弱、发展滞后的关键性因素。

在农业投资中, 财政投资具有特殊的示范作用, 因此研究财政对农业投资问题, 对我国农业发展有着特殊重要的意义。

关键字 : 财政农业投资投资结构一、我国财政农业投资的现状不考虑价格因素,除改革开放之初的少数年份外,我国财政农业支出的绝对规模在逐年增长,尤其是从2004年开始,国家财政用于农业支出的总量出现了较大幅度提升,并在此后保持了较高的增长速度。

2008年国家财政用于农业支出总量达到了4502·8亿元,分别是改革开放初1978年的29·9倍和农村税费改革启动前1999年的4·2倍。

尽管我国财政农业总支出的绝对规模在持续增长但相对规模变化不大。

财政农业支出相对规模在很大程度上反映了各级政府对农业的重视程度。

1978—2008年,除少数年份外,我国财政农业支出占财政总支出的比重基本在7% ~8%,这与中央提出的“新增财力主要用于农村”的要求大不相符。

值得高度关注的是,我国财政农业支出结构存在明显的不合理,且目前尚无出现趋于合理的迹象。

主要表现在,一是支援农村生产和农林水利气象等部门支出比重过大。

改革开放以来,所有年份的支援农村生产和农林水利气象等部门支出占财政农业支出的比重都超过了50%,大多数年份的该项支出占财政农业支出的比重超过了70%;尤其是农林水利气象等部门的事业费占财政农业支出的比重过高,超过了40% (韩林,2009)。

2005年收支分类科目摘要:一、引言二、2005 年我国收支分类科目的概述三、各项收支的具体情况1.财政收入2.财政支出四、收支分类科目对我国经济发展的影响五、结论正文:一、引言收支分类科目是反映一个国家财政收支状况的重要手段。

本文将通过对2005 年我国收支分类科目的分析,以了解当年的财政状况以及其对经济发展的影响。

二、2005 年我国收支分类科目的概述2005 年,我国继续执行积极的财政政策,通过调整收支结构,优化资源配置,促进了国民经济的持续健康发展。

在这一年,我国财政收入和支出分别包括了税收收入、非税收入、债务收入和支出等分类科目。

三、各项收支的具体情况1.财政收入2005 年,我国财政收入继续保持稳定增长,其中税收收入和非税收入均有不同程度的增加。

税收收入中,增值税、企业所得税和个人所得税占据主要地位。

非税收入中,国有资本经营收入、行政事业性收费等成为重要组成部分。

2.财政支出2005 年,我国财政支出结构得到进一步优化,对民生、社会保障、科技创新、教育、医疗等方面的投入不断加大。

其中,教育支出、社会保障支出和基础设施建设支出占据前列。

四、收支分类科目对我国经济发展的影响2005 年我国收支分类科目的执行情况对经济发展产生了积极影响。

财政收入的稳定增长为政府提供了充足的财政资源,保障了国家重大项目的建设和社会福利的提高。

同时,优化财政支出结构,加大对民生、科技创新等方面的投入,有力地推动了经济的结构调整和科技进步。

五、结论通过对2005 年我国收支分类科目的分析,可以看出我国财政收入和支出结构的不断优化,为经济发展提供了有力保障。

我国财政支持“三农”政策党的十六大提出,统筹城乡,建设农业,发展经济,增加农民收入。

党的十六届三中全会进一步提出统筹城乡发展、统筹经济社会发展、统筹区域发展、统筹人与和谐发展、统筹国内发展和对外开放的“五个统筹”的要求,这不仅是我国社会经济发展的重大突破和创新,而且是有效解决“三农”指导思想的重大创新和转变,对于制定实施新时期财政支持“三农”政策,做好新时期财政支农工作具有十分重要的意义,指明财政支农的方向。

长期以来,国家财政认真贯彻落实党中央、国务院的各项方针政策,在支持农业基础设施建设,提高农业综合生产能力和农产品供给能力,改善生态环境,抵御自然灾害和农村扶贫开发方面做出了积极的贡献,并且逐步形成了与当前农业农村发展相适应的财政支农政策体系。

随着我国社会经济发展和农业农村发展进入一个新的时期,“三农”问题呈现出一些新的特点,对于财政支农工作来讲,就是要牢固树立全面、协调、可持续的发展观,针对国民经济社会发展和农业农村发展的实际,从城乡协调、社会经济协调、人与自然协调、地区协调的大局、全局出发,以人为本,围绕促进农民增加收入、确保国家粮食安全、深化农村全面改革三大任务,积极调整和完善财政支农政策,逐步转变财政支农方式,加强管理,提高效益,努力促进农村社会经济协调发展。

一、财政支持“三农”政策历史沿革和基本发展趋势财政支持“三农”政策是国家财政通过分配和再分配手段促进解决“三农”问题一系列政策的总和。

财政支农政策的制定实施受社会经济发展阶段、经济制度、国家财力和不同时期农业农村发展目标任务,带有鲜明的特征。

(一)财政支农政策的历史演变。

从新成立起,财政支农政策随着整个社会经济发展,经历了一个不断演变的过程。

大体上可以划分为五个阶段。

第一阶段(1949——1958)。

这一时期是社会主义改造时期,农业是国民经济的主导产业,当时国家财力还比较薄弱,为了稳固新生的政权,国家逐步对农产品实行统购统销以保证化的推进。

灰色系统理论下农民增收的影响因素研究摘要:基于国家财政支农视角,运用灰色系统理论分析方法,通过对农民增收影响因子的灰色关联度的计算和排序,得出不同因子对提高农民收入影响的定量结果。

结果表明,在国家财政的3项主要农业支出中,支援农村生产支出和各项农业事业费对农民收入影响最大,其他依次为四项基本补贴和农业社会事业发展支出。

关键词:财政支农;灰色系统理论;农民增收中图分类号: d422.7;f126.2 文献标识码:c 文章编号:0439-8114(2013)03-0727-03近几年来,国家对农业的关注程度逐年增强。

2004年以来,连续9年的中央“一号文件”都在关注“三农”问题;从促进农民增收到保证农民持续增收,从加强农业基础设施建设到推进社会主义新农村建设,从提高农业综合生产力到积极发展现代农业,2011年和2012年更是细化到加快水利改革发展和加快推进农业科技创新的具体措施上。

可见,我国政府不仅在宏观战略上对解决农业、农村、农民问题做出部署,更在微观实践层面上采取了具体措施,为能彻底解决“三农”问题提供支持。

在这一过程中,农民自身主观能动性固然是关键因素,而国家财政对农业的支持才是顺利达到目标的根本保障。

1 国家财政支农概况从投入的绝对量来看,2004-2011年我国财政对农业投入呈持续增加态势。

从2004年的2 337.6亿元到2011年的10 497.7亿元[1],平均年增长率达到24.4%,其中2008年增幅最大,比2007年增长了38.8%(图1)。

从投入的相对量来看,我国财政用于农业支出占总支出的比例呈稳定上升趋势,由2005的7.2%上升到2011年的9.6%,提高了2.4个百分点。

由此可见,不论是从绝对量还是相对量看,国家财政对农业投入的规模都呈现出增加势头,突显出我国政府对“三农”问题关注的持续性。

2 灰色系统理论概述2.1 灰概念和灰系统灰概念是“数据少”与“信息不确定”两个概念的整合。

坚持科学发展推进改革创新努力开创财政教科文和事业资产管理工作新局面——在全国财政教科文暨事业资产管理工作会议上的讲话国家财政部副部长张少春(2011年11月11日)同志们:今天我们在这里召开全国财政教科文暨事业资产管理工作会议。

这次会议在“十二五”开局之年召开,意义重大。

会议的主要任务是:认真贯彻党的十七大和十七届五中、六中全会精神,深入贯彻落实科学发展观,总结交流“十一五”时期工作的经验,分析面临的形势,研究提出今后一个时期的工作思路,部署今后三年的重点工作任务。

下面,我讲三点意见。

一、过去五年工作的回顾“十一五”时期,在党中央、国务院的正确领导下,我国经济社会发展取得巨大成就。

国内生产总值实现翻番,总量跃居世界第2位;全国财政收入累计30.3万亿元,年均增长21.3%。

在经济和财政实力不断壮大的同时,教科文事业快速发展。

各级财政部门、主管部门深入贯彻落实科学发展观,认真领会、准确把握中央关于教科文事业发展和财政工作的部署和要求,求真务实、开拓进取,财政教科文和事业资产管理工作迈上了新台阶,取得了新成绩。

(一)财政教科文投入大幅增长“十一五”时期,各级财政部门建立健全财政教科文投入增长机制,不断加大投入力度,投入规模迅速扩大。

2006-2010年,全国财政教科文累计支出6.38万亿元,比“十五”时期的2.48万亿元增长了1.57倍,年均增长23%,高于全国财政收入年均21.3%的增长速度。

“十一五”时期,全国财政教育累计支出4.45万亿元,年均增长22.6%;科学技术累计支出1.37万亿元,年均增长25.2%;文化体育与传媒累计支出5615.14亿元, 年均增长20.9%。

在此基础上,各级财政部门着力调整和优化投入结构,财政教科文投入进一步向农村教育、农业科研、农村文化倾斜,向经济欠发达地区倾斜,向发展的薄弱环节倾斜,向困难群体倾斜。

比如,“十一五”时期,中央财政用于农村义务教育的支出由2005年的330亿元增加到2010年的1429亿元,增长了3.3倍;用于农业科研的支出由2005年的36亿元增加到101亿元,增长了1.8倍;用于农村文化的支出由2005年的3.65亿元增加到74亿元,增长了19.3倍,等等。