简述中国历代中央政权和亲政策

- 格式:doc

- 大小:27.00 KB

- 文档页数:7

古代中国的民族政策变迁一、秦朝的民族政策公元前221年,秦灭六国,结束了战国时期纷争的局面,建立了中国历史上第一个大一统的中央集权的封建王朝——秦朝,奠定了中国统一的多民族国家的基础。

秦大一统后,国家疆域空前辽阔,中原地区的华夏民族和周边地区少数民族的融合问题显得十分棘手。

秦朝首创皇帝制度,秦王嬴政自称“始皇帝”,独揽一切大权,建立了一套以皇权为中心的政治组织体系,中央设立丞相、太尉、御史大夫三个最高官职。

设置奉常、郎中令、卫尉、太仆、廷尉、典客、宗正、治粟内史、少府分管国家各项事务1。

“皇帝”成为中国古代最高统治者的称谓,为历代封建王朝所沿用。

秦始皇采纳李斯的建议,在全国推行郡县制,把全国分成36个郡,由中央直接管辖,一个郡下又分若干县。

始皇帝采取了一系列维护国家统一的政策。

秦朝颁布统一全国的秦律;统一度量衡、货币和车轨;统一文字;修建了从帝都咸阳通往全国各地的驰道;开通联系长江和珠江两大水系的灵渠;修筑长城以及进行大规模的移民等等。

这些措施对封建王朝的经济文化发展,巩固国家统一以及中华民族的形成,都起到了重要作用。

1秦皇朝民族政策述论_龚荫[J]秦朝面对边疆少数民族的管理,也逐渐形成了一套行之有效的管理制度,以后各封建王朝的民族政策,大都有借鉴和延续秦朝的制度,具体有以下2:1、在民族聚居地设“道”秦在征服边疆各少数民族,完成统一大业后,在全国范围内实行郡县制,并根据边疆少数民族具体情况进行了特殊的设置。

在郡下设“道”是秦始皇对少数民族聚居地区的设置,道是县的特殊形态。

道的设置,是中国历史上封建王朝对少数民族实行羁縻政策的发端,为后代皇帝对少数民族地区的设置开创了先河。

2、武力征服少数民族秦始皇统治中原后对少数民族实行的是武力征服的政策,最突出的就是“北击匈奴”和“南平百越”。

秦始皇的武力征服统治,虽对我国多民族国家形成起了重要作用,但这种战争,对被征服者带来了灾难的痛苦,它也加深和激化了秦皇朝内部矛盾,是秦皇朝短命速亡的一个重要原因。

古代中国的民族政策变迁一、秦朝的民族政策公元前221年,秦灭六国,结束了战国时期纷争的局面,建立了中国历史上第一个大一统的中央集权的封建王朝——秦朝,奠定了中国统一的多民族国家的基础。

秦大一统后,国家疆域空前辽阔,中原地区的华夏民族与周边地区少数民族的融合问题显得十分棘手。

秦朝首创皇帝制度,秦王嬴政自称“始皇帝”,独揽一切大权,建立了一套以皇权为中心的政治组织体系,中央设立丞相、太尉、御史大夫三个最高官职。

设置奉常、郎中令、卫尉、太仆、廷尉、典客、宗正、治粟内史、少府分管国家各项事务1。

“皇帝”成为中国古代最高统治者的称谓,为历代封建王朝所沿用。

秦始皇采纳李斯的建议,在全国推行郡县制,把全国分成36个郡,由中央直接管辖,一个郡下又分若干县。

始皇帝采取了一系列维护国家统一的政策。

秦朝颁布统一全国的秦律;统一度量衡、货币与车轨;统一文字;修建了从帝都咸阳通往全国各地的驰道;开通联系长江与珠江两大水系的灵渠;修筑长城以及进行大规模的移民等等。

这些措施对封建王朝的经济文化发展,巩固国家统一以及中华民族的形成,都起到了重要作用。

秦朝面对边疆少数民族的管理,也逐渐形成了一套行之有效的管理制度,以后各封建王朝的民族政策,大都有借鉴与延续秦朝的制度,具体有以下2:1、在民族聚居地设“道”秦在征服边疆各少数民族,完成统一大业后,在全国范围内实行郡县制,并根据边疆少数民族具体情况进行了特殊的设置。

在郡下设“道”就是秦始皇对少数民族聚居地区的设置,道就是县的特殊形态。

道的设置,就是中国历史上封建王朝对少数民族实行羁縻政策的发端,为后代皇帝对少数民族地区的设置开创了先河。

2、武力征服少数民族秦始皇统治中原后对少数民族实行的就是武力征服的政策,最突出的就就是“北击匈奴”与“南平百越”。

秦始皇的武力征服统治,虽对我国多民族国家形成起了重要作用,但这种战争,对被征服者带来了灾难的痛苦,它也加深与激化了秦皇朝内部矛盾,就是秦皇朝短命速亡的一个重要原因。

汉朝历史事件之西汉和亲所谓和亲,一般是指中原王朝与边疆少数民族首领缔结的婚姻关系,这种关系是从汉高祖与匈奴的和亲开始的。

后来,少数民族的统治者也利用和亲来达到其某种政治目的,逐渐成为我国各族统治者处理民族关系的一种外交政策。

由于政治经济形势的好坏和军事力量的强弱,西汉时期的几次和亲的内容和效果也是有所不同的。

为了叙述的方便,西汉的和亲政策可分为三个时期来谈。

和亲是不同民族间的政治联姻,双方通过嫁娶公主来保持和睦相处的关系。

西汉同匈奴的和亲就是早期的典范。

汉初,天下初定,士卒疲于征战,刘邦采用娄敬建议,以汉朝宗室女嫁给匈奴单于为阏氏,岁送一定量的絮、缯、酒、食等给匈奴;双方约为兄弟;开放“关市”,两族人民互通贸易。

惠帝、吕后、文帝、景帝及汉武帝初年都采取了和亲政策。

这一政策相对缓和了军事冲突,有利于汉朝休养生息,促进了汉初经济的发展,加强汉匈两族的经济文化交流。

两汉后期,恢复和亲,“昭君出塞”就发生在这一时期。

西汉王朝不断依据自身的实力调整对匈奴的政策:汉武帝元光二年(公元前133年)以前,实行“和亲政策”,赢得了休养生息的机会,取得了经济的快速发展。

从汉武帝元光二年到元狩四年(前119年),实行“征讨政策”,不但没有征服匈奴,反而使汉朝国力衰退。

元狩四年以后,对匈奴实行“绥抚政策”,又使经济恢复发展起来。

从西汉王朝对匈奴民族政策的演变过程看,可以得出这样一个结论:只有在和平的社会环境中,社会才能健康发展,人民才能安居乐业。

一、以经济实力和综合国力强弱为出发点来决定是否和亲。

这一点又包含了两种情况:一是当中原王朝实力薄弱时期,为了求得边境安宁,不得不与少数民族和亲,如汉初刘邦与冒顿单于的和亲;二是当中原王朝势强力大时,少数民族为了寻求中原王朝的认可和支持,或由于向往中原先进生产及生活方式,主动向中原王朝请婚,如唐代西突厥的多次请婚。

二、通过和亲政策,达到“以夷制夷”的目的,如唐代就通过与突厥的和亲,使突厥贵族进入皇族,优待他们,利用他们比较熟悉本民族的优势,给他们封官加爵,从而达到对突厥的统治。

浅析和亲政策的文化影响【摘要】和亲政策是中国传统文化的一部分,对整个社会具有重要的文化影响。

传统价值观在和亲政策下得以延续,家庭关系变得更加重要,教育制度受到影响,社会的和谐与稳定得到维护,文化认同感也得到增强。

和亲政策在文化上有着重要的意义,对文化传承有着深远的影响。

在未来,和亲政策将继续对中国的文化产生影响,帮助传承和发展中国文化。

整体来看,和亲政策对中国文化的传承和发展起着积极的作用,有助于保持传统文化的独特性和活力。

【关键词】和亲政策、文化影响、传统价值观、家庭关系、教育制度、社会和谐、文化认同感、文化传承、未来发展趋势。

1. 引言1.1 概述和亲政策的背景:和亲政策是指清朝时期为了维护政权稳定,通过婚姻联姻的方式与蒙古、满洲等少数民族建立亲缘关系的政策。

这一政策的实施旨在巩固中央集权,避免少数民族对中央政权形成威胁,从而确保统治者的地位和国家的稳定。

清朝建立和亲政策的初衷可以追溯到明朝末年,明朝衰落的北方的蒙古和满洲势力逐渐壮大。

为了抗衡北方势力,明朝开始采取与蒙古、满洲建立亲缘关系的政策。

清朝建立之后,继承了明朝的和亲政策,并且加大了对蒙古、满洲等少数民族的控制和统治,使得这一政策在清朝时期得到了更广泛的应用和推广。

和亲政策的实施对清朝的统治和稳定起到了重要作用。

通过与少数民族建立亲缘关系,清朝得以控制和管理边疆地区,消除了一些潜在的威胁。

和亲政策也促进了不同民族之间的文化交流和融合,对于维护国家的统一和一体化起到了积极的作用。

1.2 文化影响的重要性文化影响的重要性在于传统价值观的延续。

和亲政策倡导尊重长辈、重视家庭关系,这与传统文化价值观的一脉相承。

通过和亲政策的实施,可以促进传统价值观在现代社会的传承和弘扬,使人们对传统文化有更深刻的理解和认同。

文化影响的重要性体现在家庭关系的重要性。

和亲政策强调家庭是社会的基本单位,家庭的和睦与稳定对社会的发展至关重要。

通过倡导尊重长辈、和睦相处的家庭关系,可以促进家庭成员之间的和睦相处,进而构建一个和谐稳定的社会环境。

汉唐初期和亲政策差异分析汉唐初期,和亲政策是中央政府与各族牵制、联合的一种手段,即借助婚姻、纳贡等方式实现稳定边疆、统一民族、保持政治稳定的目的。

在汉唐时期,和亲政策的实施方式和差异有以下几点。

首先,汉代实施和亲政策主要是通过天子嫁公主的方式,以婚姻的形式去维护和平。

而唐朝实施和亲政策则更多的是以互赠女婿、女婿互嫁的方式来实现。

这是因为唐朝时期西域地区逐渐开放,许多国家开始了贸易往来,这就使得双方酋长在纳妃嫁女、成亲等问题上更加开放。

其次,汉代实施和亲政策主要是针对边疆民族,通过和亲政策使边疆地区的少数民族与中央政府建立密切联系,达到稳定边疆的目的。

而唐朝实施和亲政策则是对所有周边国家都实行的,如吐蕃、回纥、突厥等国家都与唐朝进行过和亲的磋商和交涉。

这些国家与唐朝的和亲关系不仅仅是稳定边疆,更多的是达成共同的政治和经济利益。

再次,汉代实行和亲政策主要是为了反对匈奴、羌族、鲜卑等民族,而唐朝则是为了争取各民族的支持,实现民族团结。

唐朝实行和亲政策的主要目的是为了促进各民族之间的国际贸易,扩大政治影响力,同时也为唐朝的中心地位提供支持。

最后,唐代实施和亲政策更多的是通过嫁女和纳妃的方式建立起互信和合作的关系。

在唐朝时期,和亲政策的实施为唐朝带来了诸多利益,如促进外部经济和文化交流,拓宽国际贸易通道,增大财富及政治资源等。

这些利益是唐朝在政治、文化、经济方面的发展特征之一,而且成为唐朝政治制伏少数民族的必备条件。

综上所述,汉唐初期和亲政策的实施方式和差异主要体现在婚姻形式、政治目的及范围、实施内容等方面。

总体来说,唐朝的和亲政策对于保持民族团结、实现经济繁荣、统一民族、保持政治稳定方面发挥了重要作用。

汉唐初期和亲政策差异分析在中国历史上,汉唐两个朝代都是具有重要影响力的时期。

汉朝统一了中国,成为一个强大的中央集权国家,而唐朝则达到了繁荣鼎盛的时期。

在这两个朝代中,都曾出现了和亲政策,但在实施方式和效果上却存在一些明显差异。

本文将对汉唐初期和亲政策的差异进行分析。

首先我们来看汉朝。

汉朝的和亲政策主要体现在对外族的结亲和交易上。

汉朝始皇帝时期,统一了六国,开启了统一的帝制时代。

在赢得了内地的统一之后,汉朝开始向外扩张,并与匈奴等外族展开了一系列的交往。

在对外族的征战中,汉朝采取了和亲政策,通过联姻、贿赂等方式来维持边疆的稳定。

其中最有名的例子就是汉朝与匈奴的和亲政策,通过和亲政策达到了边疆和平稳定,并寻求了些许的发展。

汉朝的和亲政策又表现为通过贸易来和外族建立友好关系。

汉朝在对外贸易上取得了很大成就,与西域和天山之西的大夏国的贸易达到了巅峰。

史书中记载了张骞出使西域的事迹,也正是这一时期的和亲政策让这些交流得以顺利进行。

而且,在政策上也鼓励汉族移民到边疆地区,既可以加强对外族的控制,也可以促进了汉朝的经济发展。

汉朝的和亲政策在很大程度上维护了朝代的边疆稳定,实现了对外族的控制,同时也为汉朝的繁荣创造了条件。

一方面,这种贸易和亲的政策使得外族的势力在中国境内逐渐得到扩展,另一方面也未能在一定程度上取得汉族与其他民族的融合,最终导致了中国历史上的“五胡乱华”。

接下来我们来看唐朝的和亲政策。

唐朝是中国历史上最为繁荣昌盛的朝代之一。

唐朝在对外关系上,主要体现了对周边异族的和亲政策,也就是通过亲族联姻的方式来维持周边的稳定态势。

唐朝的和亲政策对周边异族的发展产生了重要影响。

在唐朝时期,唐朝皇帝主要通过和亲政策来维持对边疆地区的稳定。

唐朝与吐蕃、回纥等国家达成一系列和亲联姻协议,并且通过将公主和王子嫁娶给对方的方式来保持了周边地区的稳定。

通过这种和亲政策,唐朝维护了边疆的稳定,实现了与周边国家的和平共处。

与汉朝的和亲政策不同的是,唐朝在对外族的控制上更为严格。

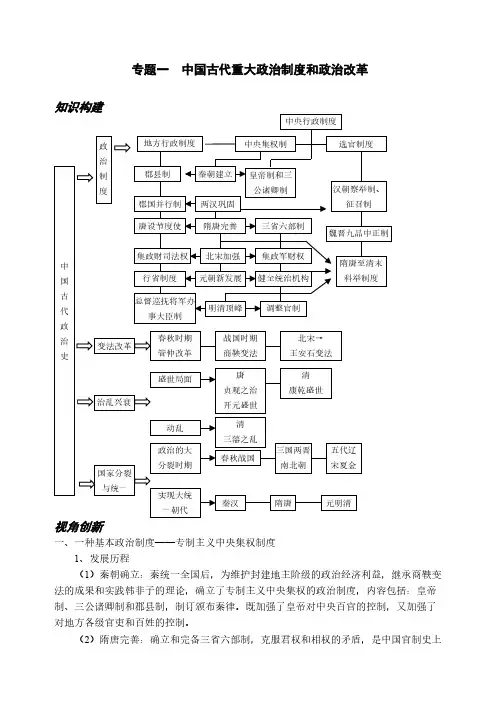

专题一中国古代重大政治制度和政治改革视角创新一、一种基本政治制度——专制主义中央集权制度1、发展历程(1)秦朝确立:秦统一全国后,为维护封建地主阶级的政治经济利益,继承商鞅变法的成果和实践韩非子的理论,确立了专制主义中央集权的政治制度,内容包括:皇帝制、三公诸卿制和郡县制,制订颁布秦律。

既加强了皇帝对中央百官的控制,又加强了对地方各级官吏和百姓的控制。

(2)隋唐完善:确立和完备三省六部制,克服君权和相权的矛盾,是中国官制史上的重大变革;创立和完善科举制,使专制主义中央集权制度进一步完善。

(3)北宋强化:宋初统治者为改变唐末以来藩镇割据局面,集中军权,解除了朝中大将和地方节度使的兵权;集中行政权,分割宰相行政权、军权和财政权;派文臣到各地做知州,又设通判,加强对地方控制;集中地方的财权和司法权。

使专制主义中央集权得以强化。

(4)元朝发展:在中央设中书省和枢密院,另设宣政院。

在地方实行行省制度。

加强中央集权的新举措,对后世影响深远。

(5)明清顶峰:明清时封建制度走向衰落,为维护地主阶级利益,君主专制空前强化成为这一政治制度的最大特色。

明初,废丞相、权归六部、三司分权、改大都督府为五军都督府、制定《大明律》和加强特务统治、八股取士等措施,其核心就是强化君权。

清朝沿用明制,后增设军机处,大兴文字狱,使我国专制主义中央集权的政治制度达到登峰造极的地步。

2、基础和矛盾(1)两大基础:①经济基础:分散的自给自足的自然经济。

②理论基础:韩非子中央集权和依法治国的思想。

(2)两对矛盾:①皇权和相权的矛盾;②中央政府和地方割据势力的矛盾。

皇权加强,相权削弱;中央权力加强,地方势力削弱;日益加强对人们的思想控制是其基本发展趋势。

3、作用和影响封建专制主义中央集权制度在中国封建社会不同时期起着不同作用。

具体说,在封建社会早期和中期主要起进步作用,在封建社会晚期主要起消极乃至反动作用。

积极作用:①有利于多民族封建国家的建立、巩固和发展,有利于维护国家的统一和领土的完整。

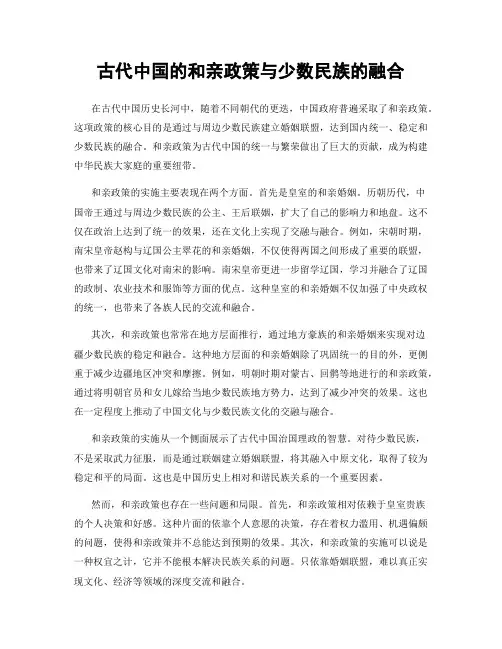

古代中国的和亲政策与少数民族的融合在古代中国历史长河中,随着不同朝代的更迭,中国政府普遍采取了和亲政策。

这项政策的核心目的是通过与周边少数民族建立婚姻联盟,达到国内统一、稳定和少数民族的融合。

和亲政策为古代中国的统一与繁荣做出了巨大的贡献,成为构建中华民族大家庭的重要纽带。

和亲政策的实施主要表现在两个方面。

首先是皇室的和亲婚姻。

历朝历代,中国帝王通过与周边少数民族的公主、王后联姻,扩大了自己的影响力和地盘。

这不仅在政治上达到了统一的效果,还在文化上实现了交融与融合。

例如,宋朝时期,南宋皇帝赵构与辽国公主翠花的和亲婚姻,不仅使得两国之间形成了重要的联盟,也带来了辽国文化对南宋的影响。

南宋皇帝更进一步留学辽国,学习并融合了辽国的政制、农业技术和服饰等方面的优点。

这种皇室的和亲婚姻不仅加强了中央政权的统一,也带来了各族人民的交流和融合。

其次,和亲政策也常常在地方层面推行,通过地方豪族的和亲婚姻来实现对边疆少数民族的稳定和融合。

这种地方层面的和亲婚姻除了巩固统一的目的外,更侧重于减少边疆地区冲突和摩擦。

例如,明朝时期对蒙古、回鹘等地进行的和亲政策,通过将明朝官员和女儿嫁给当地少数民族地方势力,达到了减少冲突的效果。

这也在一定程度上推动了中国文化与少数民族文化的交融与融合。

和亲政策的实施从一个侧面展示了古代中国治国理政的智慧。

对待少数民族,不是采取武力征服,而是通过联姻建立婚姻联盟,将其融入中原文化,取得了较为稳定和平的局面。

这也是中国历史上相对和谐民族关系的一个重要因素。

然而,和亲政策也存在一些问题和局限。

首先,和亲政策相对依赖于皇室贵族的个人决策和好感。

这种片面的依靠个人意愿的决策,存在着权力滥用、机遇偏颇的问题,使得和亲政策并不总能达到预期的效果。

其次,和亲政策的实施可以说是一种权宜之计,它并不能根本解决民族关系的问题。

只依靠婚姻联盟,难以真正实现文化、经济等领域的深度交流和融合。

综上所述,古代中国的和亲政策在推动国内的统一与稳定,促进各民族的融合与交流方面发挥了重要作用。

和亲之路引言:和亲,即国家间通过婚姻联姻来维持和平关系的一种外交策略,是中国古代外交中的一种常见方式。

自古以来,和亲一直被广泛应用于中国历史上的外交活动中,并发挥了重要的作用。

本文将深入探讨中国历史中的和亲之路,了解其起源、发展和影响。

一、和亲的起源和亲作为一种外交手段,最早出现在中国春秋战国时期。

在那个时候,诸侯国为了维护各自的利益,常常以战争的方式解决矛盾。

为了避免战火烧到自家门口,国君们开始选择通过婚姻来达成和平。

这便形成了和亲的初步概念。

二、和亲的发展随着中国历史的发展,和亲作为一种外交手段逐渐演化和发展起来。

特别是在秦朝以后,和亲成为了统一中央政权与边疆少数民族融洽关系的一种重要方式。

通过和亲,中央政权可以巩固边疆,并增加对外部势力的影响。

同时,对少数民族来说,和亲也是一种获取权力和地位的渠道。

三、和亲的实践中国历史上有许多著名的和亲事件,如春秋时期的晋楚和亲、秦朝的匈奴和亲、唐朝的吐蕃和亲等。

这些和亲事件都对中国历史产生了深远的影响。

其中最有代表性的是唐朝的吐蕃和亲。

在唐玄宗时期,为了转移国内矛盾和稳定与边疆少数民族的关系,唐玄宗决定通过和亲来达到目的。

他送出了自己的女儿公主给吐蕃赞普松赞干布,从而促进了中央政权和边疆少数民族之间的和谐。

这一次和亲不仅改善了两国之间的关系,还有助于唐朝对边疆地区的统治。

四、和亲的意义和亲作为一种外交手段,对于中国历史的发展具有重要意义。

首先,和亲有助于维护国家安全和边疆稳定。

通过婚姻联姻,可以形成互相依赖的关系,从而减少敌对行为的发生。

其次,和亲有助于促进各类资源的交流和共享。

通过联姻,双方可以分享财富、技术、文化等资源,从而提高国家的综合实力。

最后,和亲有助于改善民族关系和促进民族融合。

通过婚姻联姻,不同民族之间的关系得以修复和加强,有助于实现民族和谐与统一。

五、和亲的现代意义虽然和亲在现代国际关系中不再像古代那样经常出现,但它仍然具有一定的现代意义。

中国古代和亲的类型、特点及其历史作用和亲也叫做和戎和蕃,是指中原王朝统治者与周边少数民族或者各少数民族首领之间出于各种各样的目的而达成的一种政治联姻。

它作为历朝民族总政策的一个重要组成部分和一种民族关系的表现形态,贯穿于中国古代历史的发展过程中,对历史发展有着或隐或显的影响。

宽泛意义上的和亲可以追溯到春秋战国时期。

根据《周礼》《左传》等史籍记载,当时不仅把华夏族与周边民族之间修好的政治活动称之为和亲,而且把不同贵势家族之间的政治修好也叫做和亲。

而严格意义上的和亲始于汉代。

自汉以后一直到清代,几乎所有的朝代都有次数不等、缘由各异的和亲。

根据张正明先生《和亲通论》①一文的统计,从汉至清总共有和亲131起,其中汉代18起,魏晋南北朝30起,隋代6起,唐代39起,五代至元代16起,清代22起,不同少数民族之间的和亲80起,汉族和少数民族的和亲51起。

当然,这个统计数字应该是保守的,它并不包括清代满族公主与蒙古族诸亲王、郡王、贝勒等的联姻。

关于古代和亲的类型,崔明德先生在《中国古代和亲史》②一书中,按照和亲的功能和性质,把之分为七个类别:一是以汉与匈奴的联姻为代表的安边型;二是结交军事同盟型;三是以隋唐与突厥的和亲为代表的分化瓦解少数民族政权型;四是以唐与回鹘的和亲为代表的借兵及酬恩报德型;五是发展关系型,如唐与吐蕃、契丹、南诏的和亲就属于这种类型;六是以辽与西夏之间的联姻为代表的巩固盟好型;七是以满蒙联姻为代表的政治联盟型。

高文德先生则就和亲的具体历史背景、缘由、目的,把古代的和亲分为两个敌对政权之间的和亲、为孤立敌国结盟友国的和亲、为借外援平息内乱的和亲、对臣服者的和亲、为笼络羁縻边地民族的和亲等几个类别。

③除了上面两种主要的分类外,我们还可以从和亲双方所代表的政治利益集团,把古代的和亲分为四种类型:一是中原王朝与少数民族政权之间的和亲,如汉与匈奴、乌孙,唐与吐谷浑、突厥、吐蕃、南诏、契丹、回鹘的和亲。

汉唐初期和亲政策差异分析

汉唐初期和亲政策是两个截然不同的时期,其间存在着很大的差异。

汉武帝时期的和

亲政策主要是为了巩固边境和稳定局势,而唐初期的和亲政策则更多地考虑国内的政治和

社会稳定。

汉武帝时期,由于汉朝规模的扩大和边疆的固守,鲜卑等民族与汉王朝之间的矛盾不

断加剧,时常导致边界的战事。

为此,汉武帝采取和亲政策,即派遣公主和宗室嫁入鲜卑

和匈奴的贵族家庭,以此达到亲善、缓和两族关系的目的。

同时,汉王朝还会送一些当时

珍贵的礼品给予鲜卑和匈奴王室,以换取他们的友好。

相比之下,唐初期开启的和亲政策有着不同的目标。

唐朝建立后,政权需要尽快稳定

国内的政治和社会秩序,并确立统一的中央权力。

为此,唐太宗借鉴了汉武帝的和亲政策,但更加注重在亲王嫁到边境各地的同时,派遣大批士兵和官员进驻,各地主动地向京师进贡。

通过这种方式,不仅能够寻求和平共处,还能够扩大唐朝的疆域和统治范围,巩固朝

廷的权威和地位。

另外,唐朝和亲政策也强化了藩镇与中央的联系。

唐朝时期,藩镇割据相对严重,与

中央的关系较为松散,而和亲政策能够有效地推进藩镇与中央的联系和统一。

例如,唐中

宗曾嫁出了自己的女儿给边疆的干城王李福,并亲自前往探望其女儿和女婿,以此加强与

藩镇的联系。

因此,汉唐两代的和亲政策虽然原则上相同,但采取的措施和目的却有很大不同。

汉

朝时期强调的是稳定边界、减少战事和矛盾,而唐朝时期更多地注重国内的政治稳定和统一。

和亲的名词解释和亲,是指两国统治者为了维护边界安全、确保国内稳定以及促进友好关系而通过王室婚姻来达成的一种国际政治手段。

在历史上,和亲是各个王朝所采取的一种重要的外交策略,它不仅帮助国家巩固势力,还推动了文化交流和贸易合作。

虽然和亲从外表上看是一种婚姻行为,但它代表着更深层次的政治考量和意义。

一、历史背景和亲实践的历史可以追溯到中国古代。

中国历史上第一次有明确记录的和亲活动是在公元前7世纪春秋战国时期。

当时,鲁国的君主娶了晋国的公主为妻,以巩固两国的联盟关系,并确保边境的和平稳定。

此后,和亲成为中国的外交常态,在帝国时期特别是汉唐两朝达到了高峰。

二、和亲的目的与意义1. 维护边界安全:通过和亲,各国统治者可以通过提供嫁女为妻的方式,缓解边境争端,减少战争的可能性,保护国家的疆土安全。

2. 促进友好关系:和亲不仅仅是政治和战略上的考量,更重要的是为两国的统治者和人民之间建立友好关系提供平台。

通过王朝之间的婚姻联姻,可以建立亲戚关系,加强经济、文化和人文交流。

3. 推动文化交流:婚姻是一种文化的传承和交流,而和亲婚姻往往意味着文化的交融。

通过婚姻,不同国家之间的文化可以相互渗透、借鉴,促进了文明的发展和进步。

4. 建立联盟关系:通过和亲,国家之间可以建立联盟关系,形成强大的联合力量,共同对抗外部敌人。

这更有助于各方在面对共同的挑战时形成紧密的团结,共同维护自身的权益和利益。

三、成功的和亲案例1. 周秦和亲:公元前316年,秦国的君主惠文王娶了周惠王的女儿为妻,从而获得周、鲁、赵等国的支持。

这也标志着西周时期的结束和秦朝的建立。

2. 玛乌丹之盟:1254年,蒙古帝国大汗窝阔台的孙子哈里发玛乌丹娶了波斯伊儿汗国的公主图德帖木儿为妻,这次和亲在蒙古帝国历史上起到了重要的推动作用,帮助巩固了大蒙古的统一。

3. 中国唐朝和亲:唐朝时期,通过和亲加强了与吐谷浑、吐蕃等周边国家的友好关系,促进了政治、经济和文化的发展与繁荣。

历代中央政府对边疆地区的管辖一、知识梳理1.历代中央政府对边疆民族地区的管辖:①秦:夺河套,在此筑城设县;征服越族,设象郡、桂林郡、南海郡,管辖珠江流域。

②西汉:汉宣帝时设西域都护管辖今新疆地区。

汉武帝在四川、贵州、云南等地建立郡县。

③唐朝:西北设安西、北庭都护府.东北设黑水、渤海都督府。

④元朝:设岭北、云南、辽阳行省,设澎湖巡检司,管辖澎湖和琉球(台湾).派官吏管辖西藏(正式成为元朝的行政区)。

⑤明朝:东北设努尔干都司。

在西藏设乌斯藏都司.任用藏人担任各级官吏,建立僧官制度,法王是最高僧官。

⑥清朝:清军人关前,漠南蒙古已归属清。

后来漠北和漠西蒙古也臣服清朝。

1696年,清军(康熙帝)在昭莫多战役中平定噶尔丹割据势力.统一天山北路。

l733年,清朝(康熙帝)在乌里雅苏台设将军.掌管蒙古各部的军政大权。

1759年,回部贵族大、小和卓兄弟发动叛乱,被清军迅速平定(乾隆帝)。

1762年清朝设伊犁将军(乾隆帝),统管包括巴尔喀什湖在内的整个新疆地区。

清朝顺治帝和康熙帝册封达赖和班禅;雍正时期,清朝设驻藏大臣,标志着清朝中央政府对西藏管辖的加强。

1684年清设台湾府(康熙帝),隶属福建省。

1884年中法战争后设行省,加强了台湾同内地的联系,促进了台湾的开发.巩固了祖国的海防。

2.分区概况:新疆。

①西汉:公元前60年设置西域都护,这是新疆归属中央政权的开始。

②东汉:重设西域都护。

③唐朝:设安西都护府和北庭都护府管辖新疆地区。

④清朝:设乌里雅苏台将军,伊犁将军,统管包括巴尔喀什湖在内的整个新疆地区。

3.分区概况:东北。

①唐:在黑水靺鞨地区设置黑水都督府,这标志着黑水靺鞨地区正式划归唐朝版图;玄宗封粟末靺鞨首领大祚荣为渤海郡王.统辖忽汗州,加授忽汗州都督。

从此粟末靺鞨以渤海为号。

渤海也正式成为唐朝版图内的一个州。

②元:辽阳行省。

③明:在东北设奴儿干都司。

④清:在东北设黑龙江、吉林、盛京三个省级行政单位。

4.分区概况:西南。

中国古代的民族关系与民族政策中国是一个统一的多民族国家,在漫长的历史长河中,各民族之间的关系复杂多样,而历代王朝也制定了相应的民族政策来处理民族问题。

这些民族关系和政策不仅影响了当时的社会稳定和发展,也为后世留下了宝贵的经验和启示。

在先秦时期,华夏族逐渐形成,并与周边的夷、蛮、戎、狄等民族有着广泛的交流和融合。

这一时期的民族关系较为松散,各民族之间主要以贸易、战争等方式相互接触。

例如,周朝时期实行的“五服”制度,就是对周边民族进行划分和管理的一种方式。

到了秦汉时期,大一统的局面使得民族关系更加紧密。

秦始皇统一六国后,南征百越,加强了对南方民族地区的控制。

汉朝时期,与匈奴的关系成为了民族关系的重点。

汉初,由于国力较弱,采取了和亲政策来缓和与匈奴的矛盾。

汉武帝时期,国力强盛,派卫青、霍去病等将领多次出击匈奴,取得了重大胜利,拓展了汉朝的疆域。

同时,汉朝还在西域设立西域都护府,加强了对西域地区的管理和控制。

魏晋南北朝时期,是民族大融合的重要时期。

这一时期,北方少数民族纷纷内迁,与汉族相互杂居。

他们在政治、经济、文化等方面与汉族相互交流、相互影响。

例如,鲜卑族的拓跋氏建立了北魏政权,并推行了一系列汉化改革措施,促进了民族融合。

隋唐时期,国家繁荣昌盛,民族关系也更加和谐。

唐朝实行开明的民族政策,对周边民族一视同仁。

唐太宗被少数民族尊称为“天可汗”,体现了他在民族关系中的崇高地位。

唐朝通过设立羁縻府州等制度,对少数民族地区进行有效的管理。

同时,唐朝还与周边民族进行广泛的经济文化交流,促进了各民族的共同发展。

例如,文成公主入藏,加强了唐朝与吐蕃的友好关系,促进了西藏地区的经济文化发展。

宋元时期,民族关系呈现出复杂的局面。

宋朝时期,与辽、西夏、金等少数民族政权并立。

这一时期,民族之间既有战争,也有和平交往。

元朝是由蒙古族建立的大一统王朝,其疆域辽阔,民族众多。

元朝实行民族歧视和压迫政策,将人分为四等,但同时也促进了各民族之间的交流和融合。

简述中国历代中央政权和亲政策摘要:和亲作为一种处理民族关系的特殊策略,在中国历史舞台上扮演着不可或缺的角色。

它对中国古代统一的多民族封建国家的建立和发展起到了积极作用;对于各民族政治、经济、文化以及民族融合等方面也有着极为重要的作用。

在掌握历代民族政策资料的基础上,重点梳理了中国历代中央政权所推行的和亲政策。

关键词:和亲政策;古代民族政策;联姻中图分类号:d633.0 文献标志码:a 文章编号:1002-2589(2013)21-0175-02和亲,又可称和蕃,是指封建统治者将自己或宗室的女儿以和亲公主的身份嫁给藩属国或地位较低的“番邦”君主以示两国友好。

这种以政治为基础的姻亲并非单纯的婚姻关系,更多则体现为一种政治行为和羁縻政策。

和亲目的主要是双方中实力较强一方以和亲敷衍外族,使其不为害边疆;再则就是借以笼络外族,使其为我助力。

如此,一来可争取对方兵力,以壮自身实力翦灭外敌。

二则可以扩大政权统治基础。

而对于实力较弱一方,则视大国册封为正统,希望以和亲取得大国的扶植和册封,以此彰显对本地区统治的正统地位,并通过丰厚的赏赐及和亲公主的陪嫁来发展本国的经济。

和亲之策始于汉代。

一、汉朝时期汉朝时期,汉高祖亲征匈奴,败于平城,匈奴势盛,“控弦三十万,数苦北边”[1]。

高祖刘邦采纳了刘敬“和亲”的建议,“和亲”之策由此产生。

西汉和亲的主要内容有:第一,嫁公主于匈奴单于为阏氏;第二,年奉絮、缯、酒、米等物;第三,汉匈约为兄弟,长城为界,以北“引弓”之民属单于管辖,南面“冠带之室”归汉帝统治;第四,遣善辩之士于匈奴讲礼,以宣汉人观念风俗习惯;第五,开“关市”,准汉匈往来经贸。

西汉王朝的和亲与匈奴5次,乌孙3次,鄯善、龟兹各1次。

汉匈和亲多是在汉弱匈奴强的形势下,汉为避战的权宜之计;汉武帝时期与乌孙和亲,则是为了与强大的政权联合,以断匈奴右臂;西汉末年汉元帝嫁王昭君于南匈奴呼韩邪单于,是为了处理分化、归附的民族,属于安抚性质。

二、三国两晋南北朝时期三国两晋南北朝时期,自公元220年到公元581年共历362年。

此时期是我国各民族大动荡时期,涉及几十个割据政权和朝代的政治、经济、文化变迁以及复杂的民族关系,是我国封建社会史中民族大融合时期。

在南方,有山越、蛮、僚、俚等族;在北方,有匈奴、羯、氐、羌、乌丸、鲜卑等族。

这一时期政治斗争剧烈、战争异常频繁、社会一直动乱、王朝不断更迭,各中央政权对边疆少数民族多以羁縻、怀柔的政策为主,征抚并用,恩威并举,并无和亲。

三、隋唐时期隋朝为了缓和民族矛盾,与少数民族友好交往,使边地社会安定,经济文化发展,统治稳固,遂以和亲之策与少数民族互通友好。

隋朝对边疆政权和亲共九次:为离间和削弱突厥势力,与之和亲七次;为缓和与吐谷浑的矛盾,与之和亲一次;为了拉拢高昌以影响西域诸族,与之和亲一次。

唐朝的和亲政策较之前朝已有了很大发展。

唐太宗云:“自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一。

”①故唐历代皇帝皆鉴太宗以弃民族偏见,从而使周边民族对唐产生凝聚力、向心力,使民族关系空前融洽。

因此对于唐来说,和亲是一项极为重要的民族政策。

故唐朝与周边少数民族和亲次数之多、范围之广、影响之大,皆远超前代:共与边疆八个少数民族和亲二十八次;和亲对象和范围包括吐蕃、突厥、回纥、奚、契丹、南诏、拔汗那等;贯穿于整个唐王朝始末,几乎与唐朝相始终。

可见唐朝的和亲已由汉代的权宜之计发展为一种广泛运用的安边政策。

唐和亲政策较之前朝,其和亲目的则更加突出了多样性的特点,表现为:1.寻求武力支持。

李渊起兵太原,曾以和亲借兵突厥,以增军事势力。

至安史之乱,仅唐军无力快速剿灭叛军,势必借兵实力最强的回纥。

唐肃宗遣仆固怀恩、石定番和李承■出使回纥欲以和亲“修好征兵”。

乾元元年(758年),肃宗为酬回纥出兵助剿叛,乃“以幼女宁国公主下嫁”[2]6115,并册葛勒可汗为“英武威远毗加可汗”。

至长庆元年(821年),唐先后嫁回纥宁国公主、小宁国公主、咸安公主及太和公主,以得兵力支持及北地安宁。

2.削弱少数民族政权。

贞观十六年(642年),太宗以新兴公主嫁薛延陀首领夷男,后以契芯何力之计使和亲未成,夷男“果不敢迎,郁邑不得志,恚而死,少子拔酌杀其庶兄突利失自立,国中乱,如其策云”[2]4118。

北方的一大势力由此遭到削弱。

3.利用和亲公王左右少数民族首领。

唐代和亲公主的身份并不相同,但嫁后多为可敦,有较高地位。

唐正是以和亲公主左右各族可汗,使其不为中原王朝所扰。

会昌二年(842年),武宗责太和公主诏书中确言此意:“先朝割爱降婚,义宁家国,谓回纥必能御侮;安静塞垣。

今回鹃所为,甚不循理,每马首南向,姑得不畏高祖、太宗之威灵!欲侵扰边疆,岂不思太皇太后慈爱为其国母,足得指挥;若回鹃不能享命,则是弃绝姻好,今日之后,不得以姑为词!”①4.建立军事同盟。

唐历代皆扰于夷狄之患,皇帝多采用“以夷攻夷”和“以夷制夷”的手段,如回纥骨咄禄可汗“得唐许婚,甚喜”,主动向唐德宗表示“昔为兄弟,今为子婿,半子也。

若吐蕃为患,子当为父除之……因詈辱吐蕃使者以绝之。

”[2]6122总之,唐朝对突厥、吐谷浑、吐蕃、奚、契丹、宁远国、回纥、南诏等八国(族)推行的和亲政策,主观意图是争取结盟,以消灭敌对势力,安定边疆,稳固统治。

四、宋朝时期与各朝的历史背景相较,两宋显然具备了和亲的条件:第一,辽、西夏、金、蒙(元)都曾与宋对峙并构成严重威胁;第二,宋与辽、西夏、金、蒙(元)曾互通友好,并在较长时间内保持了相对“和平”。

可是,宋对于和亲的讨论不少,却从无和亲实例;并且宋不但未主动对外和亲,而且还拒绝了辽和西夏的求亲。

对宋人来说:可以增币,但拒绝和亲;可以纳贡,但不愿纳女;可以称臣、称侄甚至称孙,但绝不肯以老岳父自居[3]。

宋人反对和亲政策的原因是多方面的,其强烈的民族偏见、文化上的优越感、高度发达的社会经济和“守内虚外”的既定国策是宋拒和亲主要原因。

五、元朝时期元统治者行联姻之策,初是成吉思汗家族与弘吉剌、亦乞列思、汪古、斡亦剌等部约为世婚,建立军事联盟,壮大势力,从而征服蒙古诸部,控制大漠南北。

定鼎中原后,成吉思汗家族与弘吉剌、亦乞列思等部贵族成为元朝统治阶级,遂以联姻之策,与新疆畏兀儿、乌斯藏萨迦、大理段氏等贵族联姻,以君臣翁婿关系安定边疆、巩固统治。

可见,蒙统治者施行的联姻之策,在草原上,以联姻结为军事同盟,形成强大的武装力量。

当成为统治阶级后,元朝上层贵族与边疆地区势力大的民族上层人物进行联姻,以笼络少数民族为其统治服务。

虽元之联姻在主观上是为了封建王朝的利益而实行的怀柔之策,但在客观上起了一定的改善民族关系与促进经济、文化发展和交流的作用。

六、明朝时期明朝是中国主体民族汉所建立的最后一个封建王朝。

在明代的二百多年中,回、萨尼维吾尔(裕固)、土、撒拉、东乡、保安等民族最终形成;东南、华南、西南的壮侗语族、苗瑶语族、藏缅语族诸民族在其族体及分布上趋于稳定,为近现代民族格局的形成奠定了基础[4]。

明代的空前强盛使其形成大汉族主义的民族思想,因而并无与周边少数民族和亲的现象。

七、清朝时期清朝的和亲多表现为满蒙联姻。

满蒙联姻始见太祖皇帝时期,明万历四十年(1612年),努尔哈赤闻蒙古贝勒明安女“甚贤,遣使往聘,明安许焉,送女至”[5]。

其子代善、莽古尔泰、得格垒,“努尔哈赤时同漠南蒙古联姻共39次,多尔衮均娶蒙古王公女为妃。

其中同科尔沁部联姻11次;皇太极时同漠南蒙古联姻共41次,其中同科尔沁部联姻18次[6]。

科尔沁王公之女先后有19人做努尔哈赤和皇太极的皇后、妃子。

”[6]起于太祖皇帝的满蒙联姻的政策,较大地影响后代边疆民族政策。

皇太极继位后,与科尔沁部联姻更为紧密,使相沿承袭的“以壤地相接,结为婚姻”[7]的关系更为牢固。

至康熙中叶,由于准噶尔部的强大和东扩,清既以武力镇压准噶尔叛乱,又与蒙古其他各部联姻以示拉拢。

及至清末,由于清的衰落,联姻只局限于漠南蒙古,双方的关系也逐渐疏远。

可见,满蒙联姻政策的调整是伴随着政治形势的需要及清朝势力的强弱。

八、小结和亲作为一种羁縻政策,乃是历代王朝为解决民族矛盾,缓解民族武力冲突而较多使用的方法。

相较于战争,它虽无法立竿见影但仍可见其自身独特之处。

和亲使中央与周边从血缘上、心理上产生亲近之感,使两方政权福祸与共,使双方有意愿维持当前政权。

和亲时除和亲公主,往往还连同中央政权的经济收买和文化融合,尽量使周边政权服从中央。

但无论初衷如何,和亲作为一种政治工具,其效果远远超出了政治的界限,其积极影响和进步作用显著。

和亲在客观上使中原与边疆的经济文化人口交流往来得到了促进,为边疆少数民族的发展提供了助力,而民族间的交流往来,则促进了民族人口的融合,为今天我国统一的对民族国家奠定了基础。

当前社会现代文明高度发达,而全球仍然存在国家争端和地区冲突,显然和亲无法在当前政治舞台发挥作用,但在其政策中所体现出的以和平方式解决矛盾冲突的精神,以及它所蕴含的政治智慧仍旧值得我们去思考和借鉴。

参考文献:[1]史记·刘敬传[m].北京:中华书局,1959:2719.[2]新唐书[m].北京:中华书局,1975.[3]姜春晖.宋人拒绝和亲之原因分析[j].湖北师范学院学报,2009,(2).[4]杨绍猷,莫俊卿.明代民族史[m].成都:四川民族出版社,1996:6.[5]清实录:卷4[m].北京:中华书局,1986:52.[6]金元山,戴鸿义.试论努尔哈赤、皇太极与科尔沁部的联姻关系[j].沈阳师范学院学报,1986,(1).[7]赵云田.清代蒙古政教制度[m].北京:中华书局,1989:216.。