土地利用现状分类(一)

- 格式:doc

- 大小:432.00 KB

- 文档页数:38

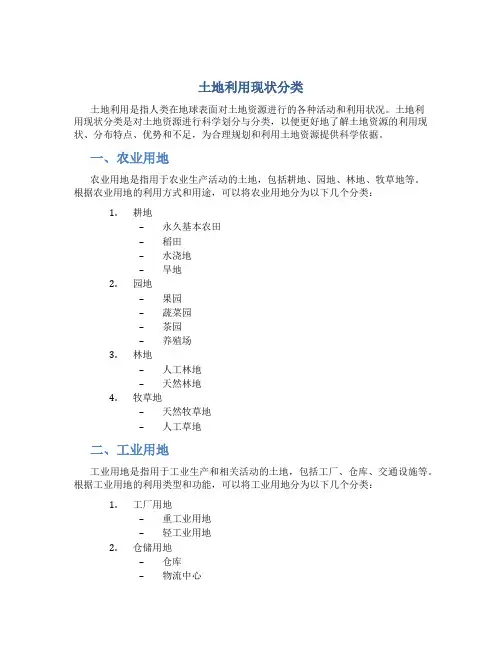

土地利用现状分类土地利用是指人类在地球表面对土地资源进行的各种活动和利用状况。

土地利用现状分类是对土地资源进行科学划分与分类,以便更好地了解土地资源的利用现状、分布特点、优势和不足,为合理规划和利用土地资源提供科学依据。

一、农业用地农业用地是指用于农业生产活动的土地,包括耕地、园地、林地、牧草地等。

根据农业用地的利用方式和用途,可以将农业用地分为以下几个分类:1.耕地–永久基本农田–稻田–水浇地–旱地2.园地–果园–蔬菜园–茶园–养殖场3.林地–人工林地–天然林地4.牧草地–天然牧草地–人工草地二、工业用地工业用地是指用于工业生产和相关活动的土地,包括工厂、仓库、交通设施等。

根据工业用地的利用类型和功能,可以将工业用地分为以下几个分类:1.工厂用地–重工业用地–轻工业用地2.仓储用地–仓库–物流中心3.交通设施用地–码头–车站–航空港三、生活用地生活用地是指用于居住、商业和公共服务设施的土地,包括住宅区、商业区、公园、学校等。

生活用地可以根据其功能和性质进行分类:1.住宅区–高层住宅区–低层住宅区–豪宅区2.商业区–商业街–商业中心–超市3.公共服务设施用地–学校–医院–公园四、特殊用地特殊用地是指用于特殊用途的土地,包括矿产资源开发区、水利设施用地、生态保护用地等。

特殊用地可以根据其具体情况进行分类:1.矿产资源开发区–煤矿区–铁矿区–稀有金属矿区2.水利设施用地–水库–水利工程3.生态保护用地–自然保护区–生态农业区土地利用现状分类是对土地资源进行科学综合评价和规划的重要基础,只有通过合理分类和划分,才能更好地实现土地资源的可持续利用和保护。

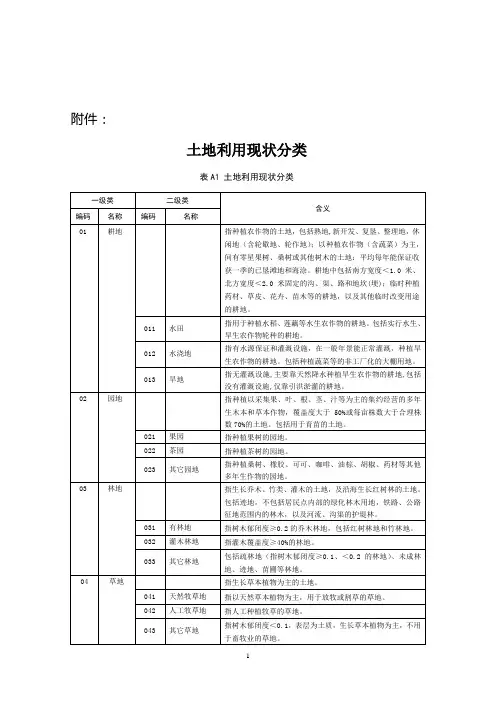

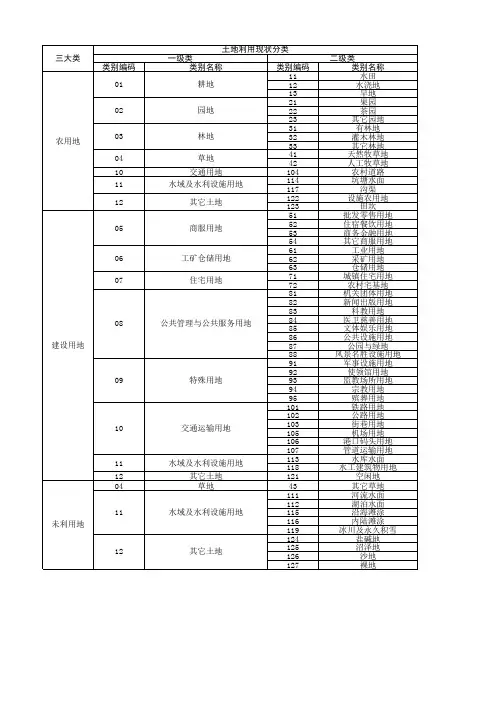

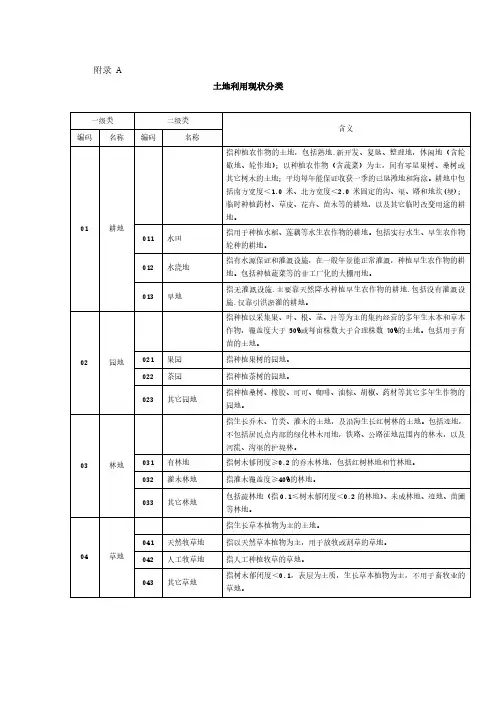

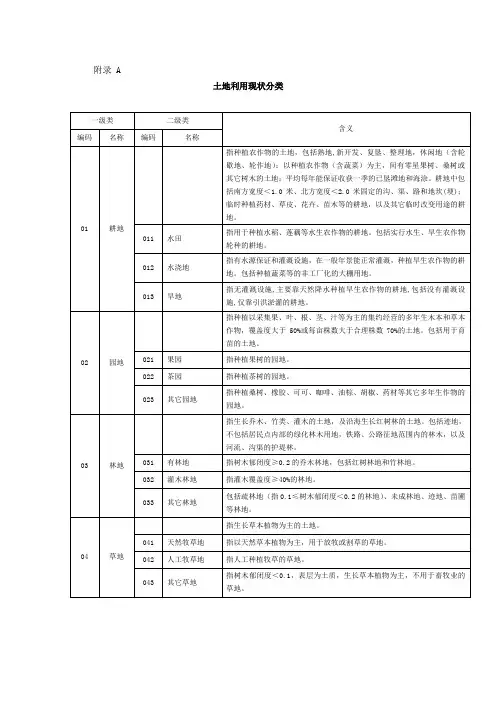

土地利用现状分类《土地利用现状分类》国家标准采用一级、二级两个层次的分类体系,共分12个一级类、56个二级类。

其中一级类包括:耕地、园地、林地、草地、商服用地、工矿仓储用地、住宅用地、公共管理与公共服务用地、特殊用地、交通运输用地、水域及水利设施用地、其他土地。

表1.1第二次全国土地调查分类和编码一级类二级类含义编码名称编码名称01耕地指种植农作物的土地,包括熟地,新开发、复垦、整理地,休闲地(含轮歇地、轮作地);以种植农作物(含蔬菜)为主,间有零星果树、桑树或其他树木的土地;平均每年能保证收获一季的已垦滩地和海涂。

耕地中包括南方宽度<1.0米,北方宽度<2.0米固定的沟、渠、路和地坎(埂);临时种植药材、草皮、花卉、苗木等的耕地,以及其他临时改变用途的耕地。

011水田指用于种植水稻、莲藕等水生农作物的耕地。

包括实行水生、旱生农作物轮种的耕地。

012水浇地指有水源保证和灌溉设施,在一般年景能正常灌溉,种植旱生农作物的耕地。

包括种植蔬菜的非工厂化的大棚用地。

013旱地指无灌溉设施,主要靠天然降水种植旱生农作物的耕地,包括没有灌溉设施,仅靠引洪淤灌的耕地。

02园地指种植以采集果、叶、根、茎、汁等为主的集约经营的多年生木本和草本作物,覆盖度大于50%和每亩株数大于合理株数70%的土地。

包括用于育苗的土地。

021果园指种植果树的园地。

022茶园指种植茶树的园地。

023其它园地指种植桑树、橡胶、可可、咖啡、油棕、胡椒、药材等其他多年生作物的园地。

03林地指生长乔木、竹类、灌木的土地,及沿海生长红树林的土地。

包括迹地,不包括居民点内部的绿化林木用地、铁路、公路征地范围内的林木,以及河流、沟渠的护堤林。

031有林地指树木郁闭度≥0.2的乔木林地,包括红树林地和竹林地。

032灌木林地指灌木覆盖度≥40%的林地。

033其它林地包括疏林地、未成林地、迹地、苗圃等林地。

04草地指生长草本植物为主的土地。

041天然牧草地指以天然草本植物为主,用于放牧或割草的草地。

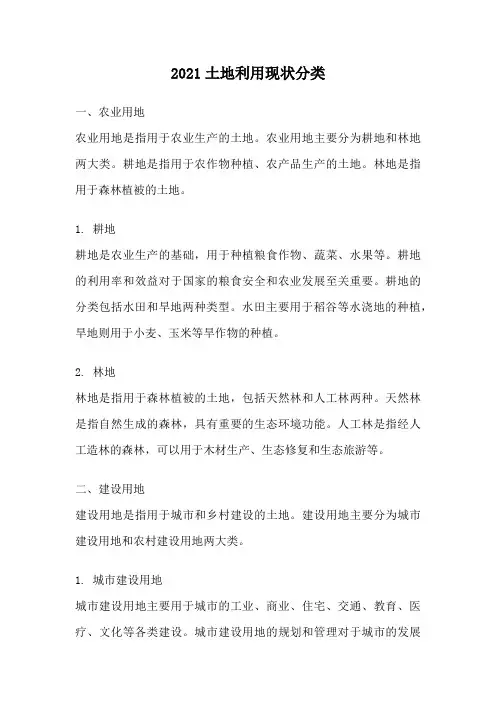

2021土地利用现状分类一、农业用地农业用地是指用于农业生产的土地。

农业用地主要分为耕地和林地两大类。

耕地是指用于农作物种植、农产品生产的土地。

林地是指用于森林植被的土地。

1. 耕地耕地是农业生产的基础,用于种植粮食作物、蔬菜、水果等。

耕地的利用率和效益对于国家的粮食安全和农业发展至关重要。

耕地的分类包括水田和旱地两种类型。

水田主要用于稻谷等水浇地的种植,旱地则用于小麦、玉米等旱作物的种植。

2. 林地林地是指用于森林植被的土地,包括天然林和人工林两种。

天然林是指自然生成的森林,具有重要的生态环境功能。

人工林是指经人工造林的森林,可以用于木材生产、生态修复和生态旅游等。

二、建设用地建设用地是指用于城市和乡村建设的土地。

建设用地主要分为城市建设用地和农村建设用地两大类。

1. 城市建设用地城市建设用地主要用于城市的工业、商业、住宅、交通、教育、医疗、文化等各类建设。

城市建设用地的规划和管理对于城市的发展和居民的生活质量具有重要影响。

城市建设用地的分类包括住宅用地、工业用地、商业用地、交通用地、公共设施用地等。

2. 农村建设用地农村建设用地主要用于乡村的农业、农村居民点、农村公共设施、农田水利等建设。

农村建设用地的合理规划和管理对于农村地区的农业发展和农民生活的改善具有重要意义。

农村建设用地的分类包括农业用地、农村居民点用地、农村公共设施用地、农田水利用地等。

三、生态保护用地生态保护用地是指用于保护生物多样性、生态环境和自然景观的土地。

生态保护用地的建立和管理对于保护生态系统的稳定和可持续发展至关重要。

1. 自然保护区自然保护区是指为保护珍稀濒危物种、维护自然生态平衡而设立的特定区域。

自然保护区的建立和管理对于保护珍稀濒危物种和生态系统的完整性具有重要意义。

2. 湿地保护区湿地保护区是指为保护湿地生态系统、维持水文循环和保护水源地而设立的区域。

湿地保护区的建立和管理对于保护湿地生态系统和维护水资源的可持续利用至关重要。

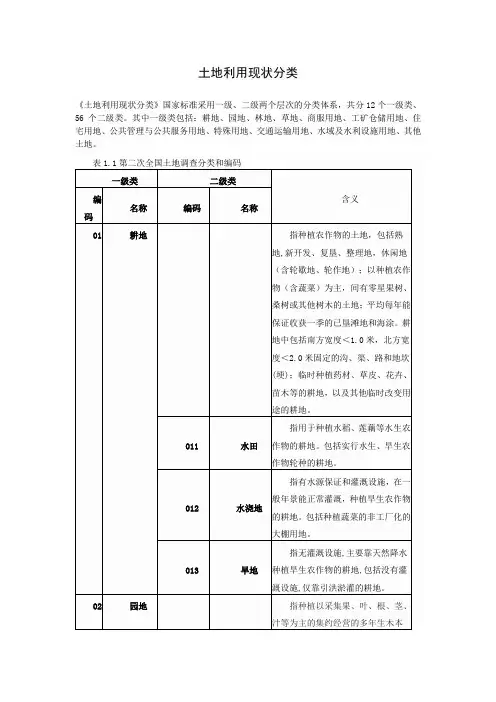

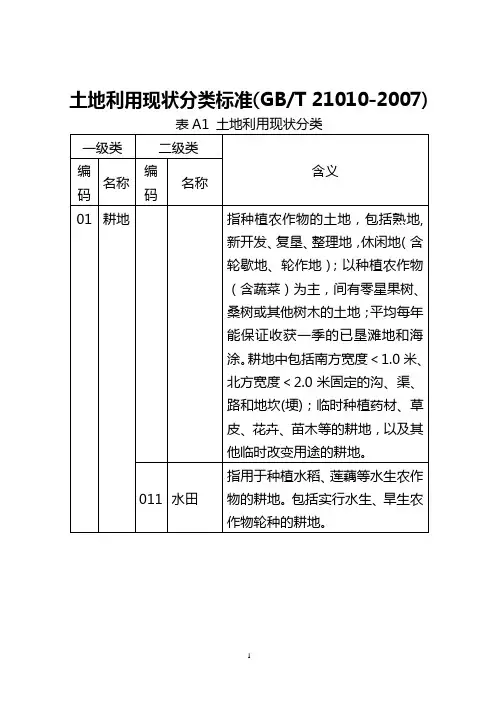

土地利用现状分类标准土地利用现状分类标准土地利用现状分类标准(GB/T 21010-2007)一级类二级类含义01 耕地指种植农作物的土地,包括熟地,新开发、复垦、整理地,休闲地(含轮歇地、轮作地);以种植农作物(含蔬菜)为主,间有零星果树、桑树或其他树木的土地;平均每年能保证收获一季的已垦滩地和海涂。

耕地中包括南方宽度<1.0米,北方宽度<2.0米固定的沟、渠、路和地坎(埂);临时种植药材、草皮、花卉、苗木等的耕地,以及其他临时改变用途的耕地。

011 水田指用于种植水稻、莲藕等水生农作物的耕地。

包括实行水生、旱生农作物轮种的耕地。

012 水浇地指有水源保证和灌溉设施,在一般年景能正常灌溉,种植旱生农作物的耕地。

包括种植蔬菜等的非工厂化的大棚用地。

013 旱地指无灌溉设施,主要靠天然降水种植旱生农作物的耕地,包括没有灌溉设施,仅靠引洪淤灌的耕地。

02 园地指种植以采集果、叶、根、茎、汁等为主的集约经营的多年生木本和草本作物,覆盖度大于50%和每亩株数大于合理株数70%的土地。

包括用于育苗的土地。

021 果园指种植果树的园地。

022 茶园指种植茶树的园地。

023 其它园地指种植桑树、橡胶、可可、咖啡、油棕、胡椒、药材等其他多年生作物的园地。

03 林地指生长乔木、竹类、灌木的土地,及沿海生长红树林的土地。

包括迹地,不包括居民点内部的绿化林木用地、铁路、公路征地范围内的林木,以及河流、沟渠的护堤林。

031 有林地指树木郁闭度≥0.2的乔木林地,包括红树林地和竹林地。

032 灌木林地指灌木覆盖度≥40%的林地。

033 其它林地包括疏林地(指树木郁闭度10-19%的疏林地)、未成林地、迹地、苗圃等林地。

04 草地指生长草本植物为主的土地。

041 天然牧草地指以天然草本植物为主,用于放牧或割草的草地。

042 人工牧草地指人工种植牧草的草地。

043 其它草地指树木郁闭度<0.1,表层为土质,生长草本植物为主,不用于畜牧业的草地。

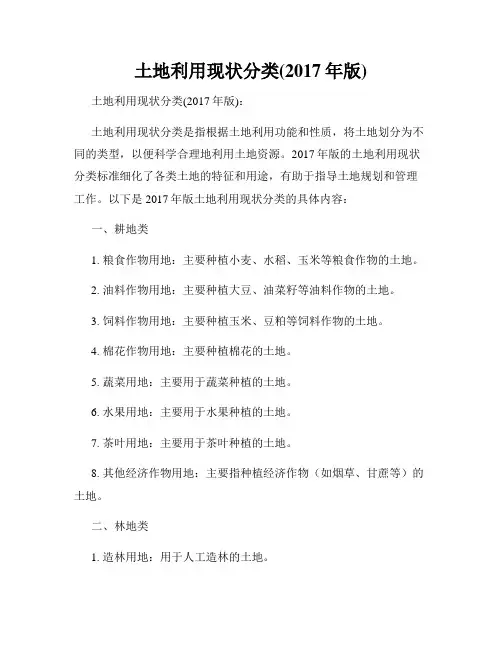

土地利用现状分类(2017年版)土地利用现状分类(2017年版):土地利用现状分类是指根据土地利用功能和性质,将土地划分为不同的类型,以便科学合理地利用土地资源。

2017年版的土地利用现状分类标准细化了各类土地的特征和用途,有助于指导土地规划和管理工作。

以下是2017年版土地利用现状分类的具体内容:一、耕地类1. 粮食作物用地:主要种植小麦、水稻、玉米等粮食作物的土地。

2. 油料作物用地:主要种植大豆、油菜籽等油料作物的土地。

3. 饲料作物用地:主要种植玉米、豆粕等饲料作物的土地。

4. 棉花作物用地:主要种植棉花的土地。

5. 蔬菜用地:主要用于蔬菜种植的土地。

6. 水果用地:主要用于水果种植的土地。

7. 茶叶用地:主要用于茶叶种植的土地。

8. 其他经济作物用地:主要指种植经济作物(如烟草、甘蔗等)的土地。

二、林地类1. 造林用地:用于人工造林的土地。

2. 保护林用地:为保护自然生态环境而设立的林地。

3. 经济林用地:主要种植经济树种的土地。

4. 其他林地:指不属于以上三种类型的林地。

三、草地类1. 天然草地:指天然生长的草地。

2. 改良草地:经过人工改良的草地。

3. 牧草地:用于放牧的草地。

4. 其他草地:指不属于以上三种类型的草地。

四、水域类1. 河流水域:主要为河流所占用的土地。

2. 湖泊水域:主要为湖泊所占用的土地。

3. 水库水域:主要为水库所占用的土地。

4. 沿海滩涂:位于海岸线一带的土地。

5. 河岸滩地:位于河流沿岸的土地。

五、城镇建设用地类1. 工业用地:主要用于工业建设的土地。

2. 商业用地:主要用于商业建设的土地。

3. 住宅用地:主要用于居住建设的土地。

4. 公共管理与公共服务设施用地:主要用于政府机关、学校、医院等公共设施的土地。

5. 道路与交通用地:主要用于道路、铁路、机场等交通设施的土地。

6. 其他城镇建设用地:指不属于以上类型的城镇建设用地。

以上便是2017年版土地利用现状分类的主要内容,各类土地有着各自的功能和用途,科学合理地分类利用土地资源,有助于推动我国土地利用的可持续发展。

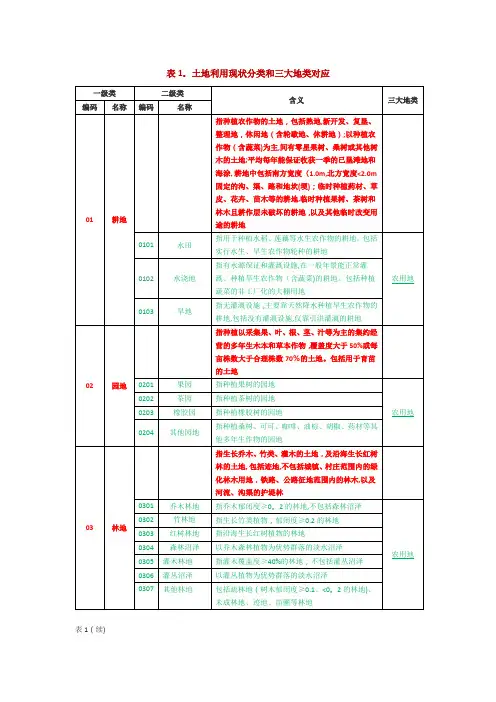

土地利用现状分类与三大类对照表土地利用现状分类与三大类对照表土地利用是指人类对土地的物质和能量的利用和开发,分为许多类别。

根据《土地利用现状分类与代码》的规定,我们将土地利用分类分为以下三大类:第一类:城镇居民点和工矿商服用地城镇居民点是指用于城市集中居住、商业、行政、教育、文化、体育和公共福利用地。

工矿商服用地是指用于工业、采矿、商业、仓储、物流、服务和旅游等的用地。

以上两者主要特征为地面上建筑物覆盖面积较大,地下设施较为复杂。

第二类:耕地、林地、草地、园地和其他农用地耕地主要用于粮食作物的生产与种植,也包括蔬菜、油料、棉花和饲料等农作物。

林地指人工林和天然林,用于木材、果品、生态保护等。

草地用于牧畜、草杂作和草药生产等。

园地包括果园、茶园、蔬菜园等。

以上四者主要特征是地面上有一定比例的植被覆盖,占据土地面积较大。

第三类:水域、沼泽、裸地和建设用地水域是包括河道、湖泊、水库、海洋等在内的水体。

沼泽是常年积水、含有更多氧气和有机物的湿地,是自然植被和野生动物栖息的生态环境。

裸地是没有植被覆盖的土地,是野生动物栖息和植被生长的调节作用。

建设用地是指供工矿企业、交通运输等建设用地,并不包含城镇居民点和工矿商服用地。

以上主要特征为土地表层未被覆盖,没有房屋和建筑物等设施。

土地利用现状分类与三大类对照表如下:类别|名称|代码---|---|---第一类|城镇居民点|101第一类|工矿商服用地|102第二类|耕地|201第二类|林地|202第二类|草地|203第二类|园地|204第二类|其他农用地|205第三类|水域|301第三类|沼泽|302第三类|裸地|303第三类|建设用地|304总的来说,土地利用分类不仅有助于科学规划和管理土地资源,还可以促进生态环境的保护和经济的可持续发展。

土地利用现状分类王川一、概述(一)土地分类体系土地分类因目的不同,形成不同的土地分类体系。

1、土地自然分类体系:如土地坡度级2、土地评价分类体系:如城市土地定级3、土地综合分类体系:如土地利用现状分类(二)土地分类特点土地利用现状是土地资源自然属性和经济特性利用状况的反映。

土地利用类型划分具有如下特点:1、在自然、经济和技术条件的综合影响下形成的产物2、在一定的空间分布上服从社会经济自然条件,在地域分布上可以是单独成块,也可以是连成片3、类型、面积数量、分布是随着社会经济技术自然条件的变化而变化(三)土地利用分类的意义土地利用现状的分类数据是国家制定国民经济计划和有关政策,发挥土地宏观调控作用,加强土地管理,合理利用土地资源,切实保护耕地的重要依据。

(四)制定统一土地利用现状分类标准的重要性1、土地资源管理的需要管理、保护和合理利用土地资源首先要对对土地利用状况进行统一的分类、调查、登记和统计,需要制定统一的土地利用现状分类标准。

2、统一不同土地分类标准的需要目前存在着许多有关土地的分类,其标准和含义不完全统一,造成在土地调查和统计上口径不一、数出多门,给管理和决策带来很大的困难《国务院关于深化改革严格土地管理的决定》(国发﹝2004﹞28号)要求“国土资源部要会同有关部门抓紧建立和完善统一的土地分类、调查、登记和统计制度,启动新一轮土地调查,保证土地数据的真实性。

”3、国家宏观调控和科学决策的迫切需求当前,土地参与国民经济宏观调控,编制土地利用规划,制定土地供应、保护、开发、集约和节约利用政策,都需要经统一分类汇总的各地类面积数据作为决策的重要依据二、我国土地分类体系的发展(一)1984年土地利用现状分类1984年9月,由全国农业区划委员会颁布的《土地利用现状调查技术规程》中制定了“土地利用现状分类及其含义”,采用两级分类,其中一级类8个,二级类46个,这就是我们所称的“8大类土地分类”。

第一次土地利用现状调查以及后来的变更调查都采用此分类,从1984年颁布开始,一直沿用到2001年12月。

(二)1989年城镇土地分类1984年土地利用现状分类主要针对农村土地调查,对城镇部土地未进行详细分类。

1989年9月,原国家土地管理局颁布的《城镇地籍调查规程》中制定了“城镇土地分类及含义”,对城镇部土地根据用途的差异作了详细分类,其中10个一级类,24个二级类。

城镇土地分类用于城镇地籍调查和土地登记工作,从1989年颁布开始,一直沿用到2001年12月。

(三)全国土地分类(试行)为了适应土地用途管理的需要,有效实施城乡地政统一管理,国土资源部在1984年“土地利用现状分类及其含义”和1989年“城镇土地分类及含义”两个土地分类基础上,制定了城乡统一的“全国土地分类”(试行)。

2001年8月,国土资源部下发《关于印发试行<土地分类>的通知》(国土资发【2001】255号),实行城乡土地统一分类,将全国的土地分为农用地、建设用地和未利用地3个一级类,15个二级类,71个三级类。

试行土地分类自2002年1月1日起使用至今,实践中主要用于城镇、村庄地籍调查和国有土地出让、登记等工作。

(四)全国土地分类(过渡期间适用)由于全面实施城乡统一的土地分类的必要条件是全面完成土地利用现状调查和城镇、村庄地籍调查。

我国城镇和村庄地籍调查工作尚未完成,土地利用现状调查中圈起来的城市、建制镇和农村居民点围还不能打开。

因此,土地变更调查和城镇、村庄地籍调查仍需要采用不同的土地分类标准。

国土资源部在“全国土地分类”(试行)的基础上,制定了“全国土地分类”(过渡期间适用),将全国土地分为3个一级类、10个二级类、52个三级类,其中农用地和未利用地部分与试行土地分类相同,建设用地部分作了归并。

“全国土地分类”(过渡期间适用)自2002年8月起使用至今,实践中主要用于土地利用现状变更调查、规划修编、土地征收、土地整理、土地统计等工作。

三、第二次全国土地调查分类(一)第二次全国土地调查土地分类标准采用《土地利用现状分类》国家标准(GB/T 21010—2007)2007年8月10日国家标准化管理委员会、国家质量监督检验检疫总局正式发布了《土地利用现状分类》(GB/T 21010—2007)国家标准,建立了系统的,科学的、统一的、权威的国家土地利用现状分类标准.,我国土地分类第一次拥有了全国统一的国家标准,将有效避免土地资源基础数据数出多门、口径不一、数据矛盾的现象。

(二)分类依据和原则1、分类依据《土地利用现状分类》以服务国土资源管理为主,依据土地的自然属性、覆盖特征、利用方式、土地用途、经营特点及管理特性等因素,采用土地综合分类方法对城乡用地进行统一分类。

2、分类原则:①科学性原则。

依据土地的自然和社会经济属性,运用土地管理科学及相关科学技术,采用多级续分法,对土地利用现状类型进行归纳、分类②实用性原则。

分类体系力求通俗易用、层次简明,易于判别,便于掌握和应用③开放性原则。

分类体系具有开放性、兼容性,既要满足一定时期管理及社会经济发展需要,同时又要满足进一步修改完善的需要④继承性原则。

借鉴和吸取国外土地分类经验,对目前无争议或异议的分类直接继承和应用(三)分类体系《土地利用现状分类》国家标准采用二级分类体系。

一级类12个,二级类57个。

1、一级类设定①依据土地用途和利用方式,考虑到农、林、水、交通等有关部门需求,设定“耕地”、“园地”、“林地”、“草地”、“水域”、“交通运输用地”②依据土地利用方式和经营特点,考虑到城市管理等有关部门的需求,设定“商服用地”、“工矿仓储用地”、“住宅用地”、“公共管理与公共服务用地”③为了保证地类的完整性,对上述一级类中未包含的地类,设定“其他土地”2、二级类设定二级类是依据自然属性、覆盖特征、用途和经营目的等方面的土地利用差异,对一级类进行具体细化。

(四)编码方法土地利用现状分类采用数字编码,一级采用二位阿拉伯数字编码,二级采用一位阿拉伯数字编码,从左到右依次代表一、二级。

(五)地类图示《第二次全国土地调查技术规程》规定了土地分类的图式、图例、色标。

《市第二次土地调查技术细则》在附录中作了引用。

四、第二次土地调查《土地利用现状分类》地类及其含义土地利用现状分类注意:《土地利用现状分类》未设立“可调整地类”,对原土地利用现状变更调查中为可调整地类的,本次调查按现状地类调绘,并在备注栏注记“原为可调整XX地类,现状为XX”字样。

由于农村土地调查比例尺主要采用1:5000或1:10000,城镇村庄等用地部无法使用《土地利用现状分类》标准。

为适应农村土地调查需要,将《土地利用现状分类》中05、06、07、08、09一级类和103、121二级类用地归并为“城镇村及工矿用地”,并在其下划分城市、建制镇、村庄、采矿用地、风景名胜及特殊用地5个二级地类。

城镇村及工矿用地注意:对独立于城市、建制镇、村庄之外,在原全国土地分类(过渡期间适用)中确认为“独立工矿用地”的土地,本次调查以主要用途实地调查,按商服(A)、工业仓储(B)、住宅(C)、公共管理与公共服务(D)、空闲地(E)进行分类,对应代码分别在“201”、“202”、“203”后加“A”、“B”、“C”、“D”、“E”,如:201A、203B,并在备注栏注记“原分类为独立工矿”字样。

五、农村土地调查地类认定(一)耕地指种植农作物的土地,包括熟地,新开发、复垦、整理地,休闲地(含轮歇地、轮作地);以种植农作物(含蔬菜)为主,间有零星果树、桑树或其它树木的土地;平均每年能保证收获一季的已垦滩地和海涂。

耕地中包括南方宽度<1.0米、北方宽度<2.0米固定的沟、渠、路和地坎(埂);临时种植药材、草皮、花卉、苗木等的耕地,以及其它临时改变用途的耕地。

1、下列土地确认为耕地(1)种植农作物(包括粮食作物、经济作物、饲料作物和蔬菜作物等)的土地。

(2)新增耕地。

(3)被临时占用的耕地。

包括在耕地上临时种植苗木、草皮、花卉、果树、药材等的土地和耕地临时改变用途作为养殖、堆放建材(沙石、渣土)、修建工棚等的土地。

(4)受灾但耕作层未被破坏的耕地。

(5)被人为撂荒的耕地。

(6)在河流、湖泊围垦地上种植农作物且平均每年能收获一季的土地。

(7)“城镇配套绿地”(如中心城区永康森林公园等)种植苗木、绿化树木、草皮、花卉等,未破坏耕作层的土地。

(8)“农家乐”种植苗木、绿化树木、草皮、花卉等,未破坏耕作层的土地。

(9)耕地上修建简易温室大棚,用于培育秧苗、种植蔬菜、花卉等的土地。

2、下列土地不能确认为耕地(1)已开始实质性建设(以施工人员进入、工棚已修建、塔吊等建筑设备已到位、地基已开挖等为标志,下同)的耕地。

(2)江、河、湖、水库等常水位线以下耕地。

(3)路、渠、堤、堰等种植农作物的边坡、斜坡地。

(4)在耕地上,建造保护设施,工厂化种植农作物等的土地。

如长期固定的日光温室、大型温室等。

(5)农民庭院或城镇中种植的农作物,如蔬菜等的土地。

(6)受灾后耕作层被破坏、无法恢复耕种的耕地。

(7)由于工程建设需要、改善生存环境等因素,农民整建制或部分移民造成荒芜的耕地。

3、“批而未用”耕地的处理耕地已被征收,有合法用地手续,但是调查时实地未进行实质性建设的,称为“批而未用”土地。

“批而未用”土地确认为建设用地。

调查时,按勘测定界相关资料确定其位置、围和面积,地类按征地批准用途分为“城市”、“建制镇”、“采矿用地”、“风景名胜及特殊用地”等。

对“批而未用”土地,在数据库中单独明确表示、统计面积和逐级汇总。

4、水田(1)常年种植水稻、茭白(高笋、鹅笋)、菱角、莲藕(荷花)、荸荠(马蹄)等水生农作物的耕地。

(2)因气候干旱或缺水,暂时改种旱生农作物的耕地(3)实行水稻等水生农作物和旱生农作物轮种的(如水稻和小麦、油菜、蚕豆等轮种)耕地。

5、水浇地(1)一般年景能够保证灌溉的耕地。

(2)种植蔬菜的耕地。

(3)非工厂化的简易温室大棚,用于培育秧苗、种植蔬菜、花卉等的耕地。

6、旱地除水田、水浇地以外的耕地。

(二)园地指种植以采集果、叶、根、茎、汁等为主的集约经营的多年生木本和草本作物,覆盖度大于50%或每亩株数大于合理株数70%的土地。

包括用于育苗的土地。

覆盖度:一定面积上植被垂直投影面积占总面积的百分比。

1、下列土地确认为园地(1)集约经营的果树、茶树、桑树等及其它园艺作物的土地。

(2)果农、果林、果草间作、混作、套种、套载,以收获果树果实为主的土地(3)园地中,直接为其服务的用地,如粗加工场所、简易仓库等附属用地。

(4)专门用于果树苗木培育、林业苗圃以外的花圃等的土地。

(5)科研、教学建筑物(如教学、办公楼等)等建设用地围以外的,种植果树为主,直接用于科研、教学、试验基地的土地。