《归去来兮辞》公开课优质课

- 格式:pptx

- 大小:3.28 MB

- 文档页数:20

2024学年统编版选择性必修(下)《归去来兮辞(并序)》优质课公开课获奖教案教学设计第一章:教学目标1.1 知识与技能1.1.1 让学生理解《归去来兮辞(并序)》的作者背景、创作年代及文学地位。

1.1.2 培养学生对文言文的理解能力,掌握基本的文言文阅读技巧。

1.1.3 通过对文本的分析,使学生能够理解并运用文本中的修辞手法。

1.2 过程与方法1.2.1 采用问题驱动的教学方法,引导学生主动探究文本的内涵。

1.2.2 通过对比分析,让学生掌握文本的文学特点及历史背景。

1.2.3 运用案例分析法,让学生了解并学会如何评价古代文学作品。

1.3 情感态度与价值观1.3.1 培养学生对传统文化的尊重和热爱,提高学生的人文素养。

1.3.2 通过对作品的鉴赏,使学生认识到真善美的重要性,树立正确的价值观。

1.3.3 培养学生独立思考、批判性思维的能力,勇于发表自己的观点。

第二章:教学重点与难点2.1 教学重点2.1.1 掌握《归去来兮辞(并序)》的作者背景、创作年代及文学地位。

2.1.2 理解并运用文本中的修辞手法。

2.1.3 分析文本的文学特点及历史背景。

2.2 教学难点2.2.1 文本中一些生僻词语的解释与理解。

2.2.2 文本的深层次含义及作者的观点阐述。

2.2.3 学生如何将文本中的思想运用到现实生活中。

第三章:教学过程3.1 导入新课3.1.1 通过展示与《归去来兮辞(并序)》相关的图片或视频,激发学生的学习兴趣。

3.1.2 简要介绍陶渊明的生平及其文学地位。

3.2 自主学习3.2.1 学生自主阅读课文,理解文本的基本内容。

3.2.2 学生通过查找资料,了解文本的创作背景。

3.3 课堂讲解3.3.1 对课文进行逐句讲解,解释生僻词语的含义。

3.3.2 分析文本的文学特点,如韵律、对仗等。

3.3.3 引导学生探讨作者的观点及其现实意义。

3.4 互动环节3.4.1 学生分组讨论,分析文本中的修辞手法。

2024学年统编版选择性必修(下)《归去来兮辞(并序)》优质课公开课获奖教案教学设计一、教学目标1.知识与技能:(1)能够正确地朗读和背诵《归去来兮辞(并序)》。

(2)理解并掌握文中的关键词语和典故。

(3)分析诗文中的意象和表达技巧。

2.过程与方法:(1)通过自主学习,培养学生对古诗文的兴趣和鉴赏能力。

(2)运用合作学习的方式,提高学生对诗文内容的理解和分析能力。

(3)通过探究学习,培养学生的创新思维和表达能力。

3.情感态度与价值观:(1)感受作者对自然的热爱和对人生的思考。

(2)培养学生对传统文化的认同感和自豪感。

(3)引导学生正确面对人生的选择,追求真实和美好。

二、教学重点1.诗文的朗读和背诵。

2.诗文中关键词语和典故的理解。

3.诗文意象和表达技巧的分析。

三、教学难点1.诗文中生僻字词的认读和理解。

2.诗文背景和作者生平的了解。

3.诗文深层含义的解读。

四、教学过程1.导入新课(1)教师简要介绍陶渊明的生平事迹和文学成就。

(2)引导学生关注诗文,激发学习兴趣。

2.自主学习(1)学生自读诗文,解决字词难题。

(2)教师点拨,讲解生僻字词的含义。

3.合作学习(1)学生分组讨论,分析诗文意象和表达技巧。

4.探究学习(1)学生思考诗文中的深层含义,提出问题。

(2)教师引导学生进行探究,分享心得体会。

5.课堂小结6.课后作业(1)朗读和背诵诗文。

(2)完成练习题,巩固所学知识。

五、教学反思教师在课后对自己的教学进行反思,分析教学效果,提出改进措施,以提高教学质量。

六、教学策略1. 采用问题驱动法,引导学生主动探究诗文中的意象和表达技巧。

2. 运用情境教学法,让学生感受作者的情感态度和审美追求。

3. 采用对比分析法,帮助学生深入理解诗文的深层含义。

4. 利用多媒体辅助教学,展示诗文相关的图像和资料,丰富教学手段。

七、教学评价1. 课堂表现评价:观察学生在课堂上的参与程度、提问回答等情况,了解学生的学习状态。

2024学年统编版选择性必修(下)《归去来兮辞(并序)》优质课公开课获奖教案教学设计第一章:教学目标1.1 知识与技能理解《归去来兮辞(并序)》的文言文内容,掌握其中的关键词汇和句式结构。

分析诗中的意象和修辞手法,解读诗人的情感表达。

1.2 过程与方法通过自主学习和小组讨论,提高学生对文言文的理解能力。

运用比较分析法,引导学生探讨诗中的主题和情感。

1.3 情感态度与价值观培养学生对古典文学的兴趣和热爱,提高文化素养。

引导学生思考诗中的归隐思想,反思现实生活中的追求与取舍。

第二章:教学重点和难点2.1 教学重点《归去来兮辞(并序)》的文言文内容理解和解读。

诗中的意象分析和修辞手法的识别。

2.2 教学难点文言文中的特殊句式和词汇理解。

诗人的情感表达和归隐思想的内涵。

第三章:教学过程3.1 导入通过展示陶渊明的生平介绍,引发学生对诗人的兴趣。

引导学生思考诗人在创作《归去来兮辞(并序)》时的背景和心情。

3.2 自主学习学生自主阅读《归去来兮辞(并序)》,理解诗文的大意。

学生通过注释和工具书,解决自身遇到的疑难问题。

3.3 小组讨论学生分组讨论,分享对诗中意象和修辞手法的理解。

各小组选代表进行汇报,共同探讨诗人的情感表达。

3.4 讲解与分析教师对《归去来兮辞(并序)》进行详细讲解,解释文言文中的特殊句式和词汇。

分析诗中的意象和修辞手法,引导学生深入理解诗人的情感。

3.5 应用拓展学生进行诗歌改写或创作,运用所学的手法和意象。

学生分享自己的作品,进行评价和交流。

第四章:教学评价4.1 课堂参与度观察学生在自主学习和小组讨论中的参与程度,评价学生的积极性和合作能力。

4.2 知识掌握通过课堂提问和学生的汇报,评估学生对《归去来兮辞(并序)》的文言文内容和修辞手法的理解程度。

4.3 情感态度观察学生在课堂中的态度和表现,评价学生对古典文学的兴趣和热爱。

第五章:教学资源教学课件和教案设计。

参考译文和注释资料。

相关背景资料和陶渊明的其他作品。

2024学年统编版选择性必修(下)《归去来兮辞(并序)》优质课公开课获奖教案教学设计一、教学目标:1. 知识与技能:能够理解并背诵《归去来兮辞(并序)》。

能够分析诗中的意象、修辞手法和表达技巧。

能够解读诗人的生活背景和创作动机。

2. 过程与方法:通过自主学习、合作探讨的方式,深入理解诗文内容。

学会欣赏古典诗词,提高审美情趣。

学会分析诗文中的意象和修辞手法,提高文学鉴赏能力。

3. 情感态度与价值观:感受诗人对归隐生活的热爱和向往。

理解诗人在政治失意后寻求心灵慰藉的心情。

培养学生热爱自然、追求真理的品质。

二、教学重点:1. 诗文的背诵和理解。

2. 诗中的意象和修辞手法的分析。

3. 诗人的生活背景和创作动机的学习。

三、教学难点:1. 诗中难懂词语的解释和翻译。

2. 诗中意象和修辞手法的深入理解。

3. 诗人的生活背景和创作动机的研究。

四、教学方法:1. 讲授法:讲解诗文内容、意象、修辞手法等。

2. 问答法:引导学生主动思考,解答疑问。

3. 合作探讨法:分组讨论,分享学习心得。

4. 情境教学法:通过图片、音乐等创设学习情境。

五、教学过程:1. 导入新课:播放古典音乐,引导学生进入学习情境。

简要介绍陶渊明的生活背景,引导学生了解诗人的生活环境。

2. 自主学习:让学生自主阅读诗文,理解诗文内容,体会诗人情感。

3. 讲解诗文:讲解诗文内容,解释生僻词语,翻译诗文。

分析诗中的意象、修辞手法和表达技巧。

4. 合作探讨:分组讨论,分享学习心得。

引导学生从不同角度分析诗文,提高鉴赏能力。

5. 课堂小结:总结本节课的学习内容,强调诗文意象、修辞手法等。

6. 作业布置:7. 板书设计:《归去来兮辞(并序)》陶渊明意象:X X修辞手法:X X情感:X X六、教学反思:在课后,对整个教学过程进行反思,思考教学目标是否实现,教学方法是否有效,学生的学习效果如何。

思考如何改进教学,以提高教学质量和学生的学习兴趣。

七、评价方式:1. 课堂表现:观察学生在课堂上的参与程度、提问回答等情况,了解学生的学习状态。

2024学年统编版选择性必修(下)《归去来兮辞(并序)》优质课公开课获奖教案教学设计一、教学目标1. 知识与技能:(1)能够正确地朗读和背诵《归去来兮辞(并序)》。

(2)理解文中关键字词的含义,如“归去来兮”、“田园将芜胡不归”等。

(3)分析诗中的意象、情感和主题。

2. 过程与方法:(1)通过自主学习、合作探讨的方式,深入解读《归去来兮辞(并序)》。

(2)学会欣赏古典诗词,提高文学鉴赏能力。

3. 情感态度与价值观:(1)感受作者对田园生活的热爱和向往。

(2)理解作者对功名利禄的看淡,追求内心真实的价值观。

二、教学重点、难点1. 教学重点:(1)文言文的朗读和背诵。

(2)理解诗中的关键字词和意象。

(3)分析诗的情感和主题。

2. 教学难点:(1)文言文中特殊句式的理解。

(2)诗中意象和情感的深入剖析。

三、教学过程1. 导入新课(1)引导学生回顾已学的《归园田居》系列诗歌,回顾其主题和情感。

(2)提问:同学们对田园生活有何认识和感悟?2. 自主学习(1)让学生自主朗读《归去来兮辞(并序)》,感受诗歌的韵律和情感。

(2)让学生结合注释,理解诗中的关键字词。

3. 合作探讨(1)分组讨论,分析诗中的意象和情感。

(2)各组汇报讨论成果,进行全班交流。

四、教学反馈1. 课堂提问:在课堂上,针对教学重点和难点,进行有针对性的提问,检查学生对知识的理解和掌握情况。

2. 课后作业:布置相关的练习题,巩固课堂所学知识,提高学生的应用能力。

五、教学反思本节课结束后,教师应认真反思教学效果,针对学生的掌握情况,调整教学策略,以提高教学效果。

关注学生的学习兴趣和需求,不断优化教学内容和方法,提高学生的文学鉴赏能力和人文素养。

六、教学策略1. 采用问题驱动法,引导学生主动探究诗中的意象和情感。

2. 运用案例分析法,以具体诗句为例,深入剖析诗的艺术特色。

3. 采用小组合作学习法,鼓励学生积极参与讨论,提高课堂互动性。

七、教学评价1. 课堂表现评价:关注学生在课堂上的参与程度、思考问题和回答问题的表现。

归去来兮辞公开课一等奖教案归去来兮辞公开课一等奖教案(通用5篇)作为一名专为他人授业解惑的人民教师,总不可避免地需要编写教案,编写教案助于积累教学经验,不断提高教学质量。

优秀的教案都具备一些什么特点呢?下面是小编帮大家整理的归去来兮辞公开课一等奖教案(通用5篇),供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

归去来兮辞公开课一等奖教案1[教学目的]1.理解作者:耻为五斗米折腰的人生追求、返朴归真独善其身的人生境界;2.品读作品:情感真切、语言质朴、想像丰富。

3.朗读并背诵全文,积累文言词语。

[教学步骤]1.简介陶潜(367-427)一名渊明,字元亮,世称靖节先生,自称五柳先生,东晋大诗人,田园诗鼻祖。

浔阳柴桑(今江西九江)人。

出身于破落官僚地主家庭,《晋书》《宋书》均谓其系陶侃曾孙。

曾任江州祭酒、镇军参军、彭泽令等职。

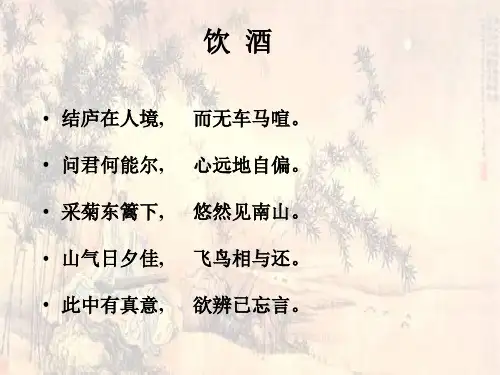

散文有《桃花源记》《五柳先生传》,诗歌有《归园田居》、《饮酒》等。

诗作多描绘自然景色及其田园生活,寄寓对官场与世俗社会的厌弃。

另一类题材的诗,如《咏荆轲》、《读山海经精卫衔微木》等篇,寄寓抱负,颇多悲愤慷慨之音。

其艺术风格,兼取平淡与爽朗,语言质朴自然。

陶潜出身于破落官僚地主家庭,为谋生曾任江州祭酒、镇军参军等一类小官,在彭泽令任上八十余日,去职归隐。

陶渊明少年时,受儒学熏陶,曾有“大济于苍生”的抱负。

东晋时的士族门阀制度相当严酷,陶渊明非士族出身,难有通过做官来实现自己抱负的机会。

加之他“性刚才拙,与物多忤”(《与子俨等疏》),“少无适俗韵,性本爱丘山”(《归园田居》),有心做官,又厌倦官场世俗,常常是“一心处两端”(出仕与归隐)。

他29岁开始入仕,历13个年头,时官时隐3次,做官时间总计不过4余年。

或说,本篇写在作者辞官归隐之前,是想象之作,不是写实。

2.词语积累词语①(实)惆怅chóuchàng:失意状。

谏:劝止使改正。

飏yáng:舟慢行状。

熹xī微:天微明。