30年代小说概况

- 格式:ppt

- 大小:778.50 KB

- 文档页数:47

30年代小说创作发展概述在中国现代文学发展史上,小说始终占据着重要的位置。

五四时期是中国现代白话小说的发端,以鲁迅的小说为代表,奠定了现代白话小说的基础,但那时,无论在数量上,质量上,还是文学流派上,白话小说的创作都还处在尝试的阶段,远远没有成熟。

经过了十年的发展和作家们的创作实践,到了30年代,现代白话小说在各个方面都获得了长足的发展,取得了巨大的成绩。

即可以说,中国现代小说到30年代,进入了一个成熟、繁荣的时期。

30年代小说创作发展的重要标志(成就)有以下几点:一、出现了大批的中长篇小说创作。

长篇小说一向被誉为时代的里程碑,但是,在第一个十年的中长篇小说创作领域,探索多于成功。

中国现代白话长篇小说从1922年开始起步,不仅数量稀少,而且在艺术上都十分幼稚。

中篇的命运比长篇稍好点,在四五年间,创作比长篇多了一倍,并且在发韧之初就出现了中国现代小说史上的杰作《阿Q正传》。

然而,这一时期还是以短篇小说的创作最为辉煌。

到了30年代,中长篇小说创作已经逐渐走向了成熟。

究其原因,主要有三:首先,这一时期的中国,社会形态发生了巨大的变化,资本主义化的城市和广大的内地农村进行了激烈的对峙和出现了严重的矛盾冲突,城乡社会生活急剧动荡,刺激作家们关于“人”的观念的转变,最终促进了长于描写社会生活、表现人的命运的现代长篇小说的文体在30年代的发展;其次,30年代小说广泛借鉴、择取了中外文学资源,受外来小说(如欧美批判现实主义小说)以及中国古代小说传统(如巴金家族题材小说)的影响;最后,30年代小说的成熟与繁荣是作家们积极探索并形成自己鲜明个性的结果。

小说家经过辛勤探索,寻获自身需要的适合的艺术领域,并在对中外文学资源的选择吸收中形成独特的创作风格。

以真正的长篇小说的形态出现较早的是叶绍钧的《倪焕之》,它被茅盾誉为“扛鼎之作”,之后出现了一大批的优秀作品,如茅盾的《虹》、《子夜》。

学术界认为《虹》是茅盾最好的作品,它所述的女主人公梅行素远比《蚀》三部曲中的时代女性清澈、明朗而富有理性。

第九章 30年代小说(一)在中国现代文学发展史上,小说始终占据着重要的位置。

五四时期是中国现代白话小说的发端,以鲁迅的小说为代表,奠定了现代白话小说的基础,但那时,无论在数量上、质量上、还是文学流派上,白话小说的创作都还处在尝试的阶段,远远没有成熟。

经过了十年的发展和作家们的创作实践,到了三十年代,现代白话小说在各个方面都获得了长足的发展,取得了巨大的成绩。

(一)出现了大批的中长篇小说创作长篇小说一向被誉为时代的里程碑,但是,在第一个十年的中长篇小说创作领域,探索多于成功。

中国现代白话长篇小说从1922年开始起步,第一部是张资平的《冲积期化石》,从那之后,四、五年间仅仅出了十部左右,而且在艺术上都十分幼稚。

中篇的命运比长篇稍好点,在四五年间,创作比长篇多了一倍,并且在发韧之初就出现了中国现代小说的杰作《阿Q 正传》。

然而,这一时期还是以短篇小说的创作最为辉煌。

到了三十年代,中长篇小说创作已经逐渐走向了成熟。

据《中国新文学大系(1927-1937)》的统计,这十年间中篇小说不下200部,长篇有80部左右,两项加起来,超过第一个十年总数的十倍。

以真正的长篇小说的形态出现较早的是叶绍钧的《倪焕之》,然后出现了一大批的优秀作品,如茅盾的《虹》《子夜》,王统照的《山雨》,蒋光慈的《咆哮了的土地》,萧红的《生死场》,萧军的《八月的乡村》,巴金的《家》,萧乾的《梦之谷》,老舍的《骆驼祥子》,李劼人的《死水微澜》,沈从文的《边城》,废名的《桥》等等。

(二)三部曲作品大量涌现这一时期出现了大批的三部曲作品,较有影响的有:茅盾的《蚀》三部曲、《农村三部曲》,巴金的《激流三部曲》、《爱情三部曲》,李劼人的"大波系列"(包括《死水微澜》《暴风雨前》《大波》三部长篇)。

长篇小说数量的激增,还有三部曲作品的大量涌现,显示了30年代小说作家的创作气魄和创作实力都有所增强。

这一时期并肩站立着三位杰出的小说家:茅盾、老舍和巴金。

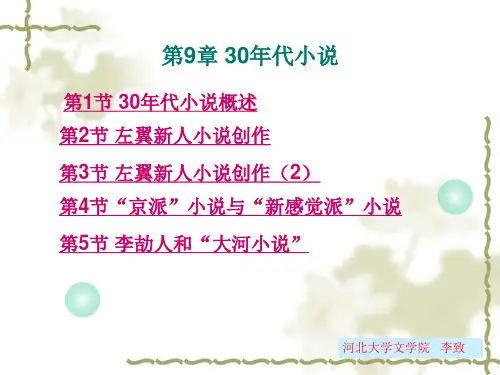

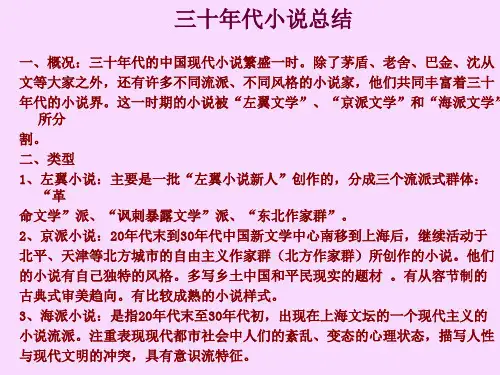

第八章30年代小说(一)第一节30年代小说概述30年代小说的成熟与繁荣,有下列重要标志:一是小说题材空间的拓展。

二是长篇小说的成熟。

李劼人。

三个连续性的长篇小说《死水微澜》、《暴风雨前》、《大波》。

三是小说流派的涌现。

本时期主要有左翼作家、京派作家和新感觉派作家等。

早期的革命文学,即普罗小说,“革命+恋爱”的小说模式。

蒋光慈(1901-1931),五卅运动后,写出了第一部中篇小说《少年飘泊者》。

中篇小说《短裤党》,迅速反映了刚刚过去的上海工人武装起义。

柔石(1902—1931),原名赵平福(平复),“左联”五烈士之一。

分析中篇小说代表作《二月》,萧涧秋,陶岚,文嫂。

分析短篇小说代表作《为奴隶的母亲》,春宝娘,秀才,皮商,秀才大老婆。

艾芜的《南行记》,南国风情。

代表作《山峡中》。

叶紫,代表作《丰收》,“丰收成灾”为主题,老农民云普叔,儿子立秋。

社会剖析小说吴组缃(1908-1994)《箓竹山房》,二姑姑《一千八百担》,宋氏大家族,农民抢谷。

沙汀京派作家废名(1901-1967),《竹林的故事》,三姑娘。

萧乾(1910-1999),长篇小说《梦之谷》,爱情小说,自传色彩。

芦焚(1910-1988),又名师陀。

东北作家群。

“九·一八”事变后,由于东北沦陷,一部分青年作家由东北流亡到上海及关内各地,带着对日本帝国主义侵略的强烈憎恨和浓烈的眷恋乡土的爱国主义情怀,创作小说,开了我国抗日文学的先河。

其代表作家有萧军、萧红、端木蕻良、舒群、骆宾基、罗烽等。

萧军的《八月的乡村》。

萧红的《生死场》和《呼兰河传》。

第二节丁玲等丁玲(1904-1986),原名蒋伟,字冰之,出生于临Array澧县修梅乡高桥村黑胡子冲。

1927年,丁玲开始创作小说。

她的处女作《梦珂》、早期代表作《莎菲女士日记》相继发表此后,相继出版短篇小说集《在黑暗中》、《自杀日记》和《一个女人》,中篇小说《韦护》。

之后,又发表了《一九三0年春上海》(之一、之二)、《某夜》、《田家冲》、《水》、《法网》、《消息》、《夜会》、《奔》、《诗人亚洛夫》、《给孩子们》等中、短篇小说及长篇小说《母亲》。

第一节三十年代小说概述巴金(1904年——),原名李尧棠,字芾甘,“巴金”是他1928年写完《灭亡》时开始使用的笔名,出生于四川成都一个封建官僚地主家庭。

巴金的曾祖做过县官,曾著有《醉墨山房仅存稿》一卷,祖父也做过九年官,刊印过一册《秋棠山馆诗抄》,父亲李道河,曾任四川省广元县知县。

童年时代的巴金大都是在一种充满“父母的爱,骨肉的爱,人间的爱,家庭生活的温暖”1[1]的环境中度过的。

他的母亲陈淑芬,是他童年时代的第一位先生,“她很完满地体现了一个‘爱’字。

她使我知道人间的温暖,她使我知道爱与被爱的幸福。

她常常用温和的口气,对我解释种种的事情。

她教我爱一切的人,不管他们的贫或富;她教我帮助那些在困苦中需要扶持的人;她教我同情那些境遇不好的婢仆,怜恤他们,不要把自己看得比他们高,动辄将他们打骂”。

2[2]这种“爱的教育”实质上已带有一定程度的民主及人道主义的色彩,它使巴金幼小的心田里从此埋下“博爱”的种子,对巴金后来的思想发展起了重大的启蒙作用。

1914年母亲的病逝与1917年父亲相继病故,这两件事对巴金来说,是他人生道路上的一大激变。

父亲的死“使这个富裕的大家庭变成了一个专制的大王国。

在和平的、友爱的表面下我看见了仇恨的倾轧和斗争;同时在我的渴望自由发展的青年的精神上,‘压迫’象沉重的石块重重地压着”。

3[3]这些压迫主要来自陈旧的封建家庭观念以及长辈的威权。

在这虚伪的礼教的囚牢中,巴金看到了自己的兄弟姐妹在挣扎、受苦以至死亡。

于是,他心中燃起了“憎恨”的火苗。

“接着‘爱’来的就是这个‘恨’字。

”4[4]年轻巴金的目光从仆人、从自己同辈人的不幸遭遇中,开始投向了社会,开始从家庭的专制想到了社会的腐朽。

他说“我开始觉得现在社会制度的不合理了。

我常常狂妄地想:我们是不是能够改造它,把一切事情安1[1]巴金《短简(一)·我的几个先生》。

《巴金全集》第13卷,人民文学出版社1990年出版。

2[2]巴金《短简(一)·我的幼年》。

30年代小说创作发展概述在中国现代文学发展史上,小说始终占据着重要的位置。

五四时期是中国现代白话小说的发端,以鲁迅的小说为代表,奠定了现代白话小说的基础,但那时,无论在数量上,质量上,还是文学流派上,白话小说的创作都还处在尝试的阶段,远远没有成熟。

经过了十年的发展和作家们的创作实践,到了30年代,现代白话小说在各个方面都获得了长足的发展,取得了巨大的成绩。

即可以说,中国现代小说到30年代,进入了一个成熟、繁荣的时期。

30年代小说创作发展的重要标志(成就)有以下几点:一、出现了大批的中长篇小说创作。

长篇小说一向被誉为时代的里程碑,但是,在第一个十年的中长篇小说创作领域,探索多于成功。

中国现代白话长篇小说从1922年开始起步,不仅数量稀少,而且在艺术上都十分幼稚。

中篇的命运比长篇稍好点,在四五年间,创作比长篇多了一倍,并且在发韧之初就出现了中国现代小说史上的杰作《阿Q正传》。

然而,这一时期还是以短篇小说的创作最为辉煌。

到了30年代,中长篇小说创作已经逐渐走向了成熟。

究其原因,主要有三:首先,这一时期的中国,社会形态发生了巨大的变化,资本主义化的城市和广大的内地农村进行了激烈的对峙和出现了严重的矛盾冲突,城乡社会生活急剧动荡,刺激作家们关于“人”的观念的转变,最终促进了长于描写社会生活、表现人的命运的现代长篇小说的文体在30年代的发展;其次,30年代小说广泛借鉴、择取了中外文学资源,受外来小说(如欧美批判现实主义小说)以及中国古代小说传统(如巴金家族题材小说)的影响;最后,30年代小说的成熟与繁荣是作家们积极探索并形成自己鲜明个性的结果。

小说家经过辛勤探索,寻获自身需要的适合的艺术领域,并在对中外文学资源的选择吸收中形成独特的创作风格。

以真正的长篇小说的形态出现较早的是叶绍钧的《倪焕之》,它被茅盾誉为“扛鼎之作”,之后出现了一大批的优秀作品,如茅盾的《虹》、《子夜》。

学术界认为《虹》是茅盾最好的作品,它所述的女主人公梅行素远比《蚀》三部曲中的时代女性清澈、明朗而富有理性。

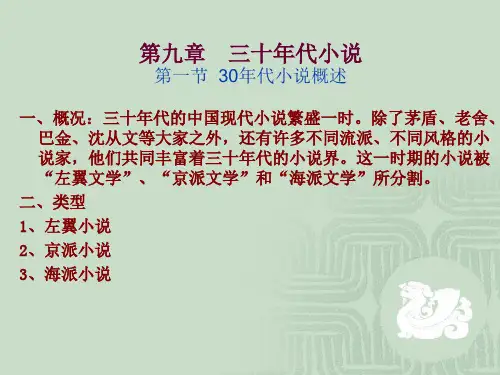

30年代小说20世纪30年代是中国文学发展的一个重要时期,同时也是中国小说走向现代化的关键阶段。

在这个时期,不少优秀的小说家涌现出来,他们以独特的视角描绘着那个时代的人们和社会风貌。

这些小说作品,既反映了30年代中国社会的动荡和变迁,也展现了作者们对生活、爱情、理想等主题的思考和表达。

以下将从几个方面介绍20世纪30年代的小说。

一、现实主义风格20世纪30年代的小说以现实主义风格为主要特点,突出表现了社会现实和人民生活。

作家们通过小说作品对社会问题进行批判和揭示,如巴金的《家》、郁达夫的《沉沦》等作品,深刻揭露了当时社会的黑暗面,引起读者的共鸣和思考。

二、爱情题材在30年代的小说中,爱情题材成为一大热门。

小说家们通过对爱情的艰难追求和坎坷经历的描写,展现了独特的情感体验和人性的脆弱。

例如张恨水的《新生》、丁玲的《太阳照在桑干河上》等作品,表现了在动荡年代里,爱情在人们心中的重要地位。

三、个人命运30年代的小说作品多以个人命运为切入点,通过对主人公的成长、挣扎和选择,揭示了那个时代人们在复杂社会环境下的生存状态。

朱自清的《春》、沈从文的《边城》等作品,描绘了个人在社会变迁中的坚守和奋斗,引起读者对人生意义的深刻思考。

四、文学风格30年代小说在文学风格上呈现出多样性和丰富性。

有的作家继承了传统文学的精髓,如茅盾的《子夜》、巴金的《家》;有的作家大胆创新,形成了独具特色的个性风格,如萧红的《生死场》、冰心的《雪山飞狐》等。

这些不同风格的小说作品,为当时文坛注入了新的活力和生机。

五、人文关怀30年代的小说多以人文关怀为主题,强调对人性的探讨和关注。

作家们通过对人性的揭示和探讨,使读者对人类情感、尊严和尊重产生共鸣。

老舍的《骆驼祥子》、郭沫若的《太阳神》等作品,通过对主人公生活和奋斗的描写,表现出对普通人的崇敬与敬意。

综上所述,20世纪30年代的小说,以其独特的艺术表现形式和丰富的内涵,展现了当时文学界的繁荣和活力。