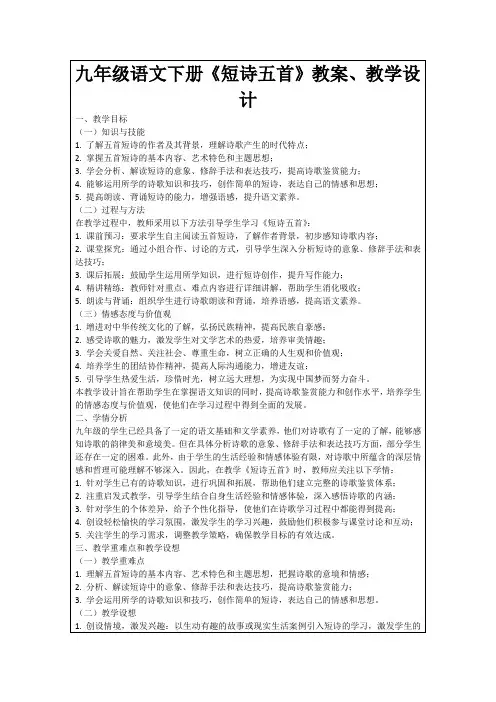

部编新版语文九年级下册《短诗五首》教案

- 格式:doc

- 大小:82.00 KB

- 文档页数:3

3*短诗五首教学目标知识与能力1. 准确、有节奏、感情饱满地朗读五首诗歌。

2. 结合诗歌写作背景,理解诗歌的主旨与情感。

过程与方法1. 体会诗歌描写的形象性和蕴含的深刻性。

2. 揣摩品味诗歌凝练、贴切、丰富而含蓄的语言,体会诗人的情感与哲思。

情感、态度与价值观1. 培养对现当代诗歌的兴趣,提高审美情趣。

2. 学会从不同角度解读诗歌,培养思辨能力。

重点难点教学重点体会诗歌描写的形象性和蕴含的深刻性。

教学难点分析诗歌的语言,感受诗歌的意境美和画面感。

课时安排1课时教学过程—、新课导入我们已经学习了舒婷的《祖国啊,我亲爱的祖国》,诗歌多声部式的结构和热烈汹涌的情感给我们留下了深刻印象。

今天我们要学习的是五首短诗,这些诗歌篇幅短小,却精悍隽永,蕴含着丰富的情感与哲思,令人回味无穷。

让我们一起来感受其中的韵味吧。

二、自主预习1. 作者介绍沈尹默(1883—1971),原名君默,浙江吴兴(今湖州吴兴区)人,诗人、书法家。

沈尹默是新文化运动的倡导者之一,也是最早的新诗尝试者之一。

主要作品有《秋明室杂诗》《秋明长短句》等。

戴望舒(1905-1950),原名戴梦欧,浙江杭县(今杭州)人,现代诗人、翻译家。

代表诗作有《雨巷》《我用残损的手掌》《烦忧》等。

主要作品有诗集《望舒草》《望舒诗稿》《灾难的岁月》等。

卞之琳(1910—2000),江苏海门人,诗人、翻译家。

其创作的新诗广泛地从中国古诗和西方现代漫漫(man) ■ 舵手(du6) (juQn)席卷(juQn)案卷派诗歌中汲取营养,自成一格,充满智慧的闪光和哲理的趣味,是20世纪30年代中国文坛“现代 派”诗歌的代表人物之一。

代表诗作有《断章》《雨同我》等。

主要作品有诗集《鱼目集》《慰劳信 集》《雕虫纪历》,合集《汉园集》等。

芦荻(1912—1994),原名陈培迪,广东南海人,诗人。

主要作品有诗集《桑野》《驰驱集》等。

聂鲁达(1904—1973),智利诗人,获1971年诺贝尔文学奖。

部编九年级语文下册《3 短诗五首》教学设计【学习目标】有感情地朗读诗歌,结合诗人生平及创作背景,理解意象的含义,说出诗中蕴含的情感或哲理,并总结诗的新奇之处。

【情景任务】第三届“蓓蕾”文学艺术节即将拉开帷幕,学校准备举行“我是校园朗读者”(诗歌专场)比赛。

比赛分为诗歌朗诵和作品推荐两个部分。

最终,将评选出“校园十佳诗歌朗读者”,并登上校刊封面。

【教学过程】一、导入同学们,我们九年级下册的第一单元是诗歌单元,主要通过三大板块的学习任务达成学习目标。

为了激发大家诗歌学习的兴趣,学校提供了广阔的展示舞台。

这不,第三届“蓓蕾”文学艺术节即将拉开帷幕,学校准备举行“我是校园朗读者”(诗歌专场)比赛。

比赛分为诗歌朗诵和作品推荐两个部分。

最终,将评选出“校园十佳诗歌朗读者”,并登上校刊封面。

今天,我们一起走进现代诗歌《短诗五首》,继续积累诗歌朗诵技巧,完成作品推荐,为参加比赛做准备。

二、出示目标,齐读。

三、解读新诗之“新”这五首诗,前四首是中国新诗。

新诗是指五四运动前后产生的一种以白话为基本语言手段的诗歌体裁。

它和我们前面学过的古诗有什么不同?活动一:探究形式之新1.自由朗读诗歌,说说这四首诗“新”在何处。

温馨提示:任选一首或几首诗,可以从韵律节奏、句式、修辞等角度加以说明。

分享交流:预设①:这四首诗和古诗相比,没有严格的字数限制,句子长短不一。

比如《月夜》第三句和第四句先长后短,读起来错落变化。

而且,不像绝句、律诗有严格的行数限制。

句式长短不一,建行自由。

预设②:《风雨吟》前两个小节讲究对仗,但是最后一个小节就没有对仗。

新诗的对仗也是相对自由宽泛的。

预设③:《萧红墓畔口占》是二、四句“茶”“话”押韵,不像很多古诗押韵严格。

新诗的押韵相对宽泛。

预设④:《断章》的形式类似顶针的修辞手法,将前一句的结尾作为后一句的开头,读起来有一种回环往复之感,读起来朗朗上口,给人一种优美的节奏感和韵律感。

预设⑤:古诗讲究押韵,而《月夜》每一句最后一个字都是“着”,《风雨吟》第一节最后一个字都是“来”,结构韵律统一。

【优质课教案】部编版九年级语文下册3 《短诗五首》教学设计【教学目标】1.了解这五首短诗的作者和写作背景,熟读并背诵这五首短诗。

2.把握诗歌的诵读节奏,理解诗歌的意象,领会诗歌的主题思想。

3.学习直抒胸臆的表现手法。

4.学会仿写小诗。

【教学重点】1.了解这五首短诗的作者和写作背景,熟读并背诵这五首短诗。

2.学习直抒胸臆的表现手法。

【教学难点】学会仿写小诗。

【课文导入】一部数千行的长诗可以淹没于历史的尘埃,一首几行的小诗却可以放着永恒的艺术光彩,文学史的发展不乏这样的事实。

今天,我们来读一读本文的五首短诗,感受短诗的魅力。

【课堂环节导航】一、出示目标1.了解这五首短诗的作者和写作背景,熟读并背诵这五首短诗。

2.把握诗歌的诵读节奏,理解诗歌的意象,领会诗歌的主题思想。

3.学习直抒胸臆的表现手法。

4.学会仿写小诗。

二、资料链接1.作者简介:(1)沈尹默(1883—1971),原名君默,浙江吴兴(今湖州吴兴区)人,诗人、书法家。

主要作品有《秋明室杂诗》《秋明长短句》等。

(2)戴望舒(1905—1950),原名戴梦欧,浙江杭县(今杭州)人,现代诗人、翻译家,为中国现代象征派诗歌的代表。

因《雨巷》成为传诵一时的名作,他被称为“雨巷诗人”。

主要作品有诗集《望舒草》《望舒诗稿》《灾难的岁月》等。

(3)卞之琳(1910—2000),江苏海门人,诗人、翻译家。

曾是徐志摩和胡适的学生,被公认为新文化运动中重要的诗歌流派“新月派”和“现代派”的代表诗人。

主要作品有诗集《鱼目集》《慰劳信集》《雕虫纪历》,合集《汉园集》等。

(4)芦荻(1912—1994),原名陈培迪,广东南海人,诗人。

主要作品有诗集《桑野》《驰驱集》等。

(5)聂鲁达(1904—1973),智利诗人。

获1971 年诺贝尔文学奖。

1917 年7 月在特木科《晨报》发表题为《热情与恒心》的文章,这是诗人第一次发表作品。

主要作品有《二十首情诗和一支绝望的歌》《漫歌》等。

人教部编版九年级下册语文第一单元《第三课短诗五首》教案一. 教材分析《短诗五首》是人教部编版九年级下册语文第一单元的第三课,本节课共有五首短诗,分别是《静夜思》、《春晓》、《登鹳雀楼》、《望庐山瀑布》和《赋得古原草送别》。

这些短诗都是中国古代文学的经典之作,具有深厚的文化底蕴和艺术价值。

通过学习这些短诗,学生可以进一步了解中国古代文学的魅力,提高自己的文学素养。

二. 学情分析九年级的学生已经有一定的古诗文阅读基础,对一些古代文学常识也有所了解。

但学生在理解古诗文方面仍存在一定困难,如古诗文的语言、意境、表达技巧等。

因此,在教学过程中,教师需要注重引导学生理解古诗文的基本内容,感受诗歌的美,提高学生的审美能力。

三. 教学目标1.知识与技能:能够正确地朗读、背诵这五首短诗;了解作者的生平和创作背景;理解诗歌的基本内容,体会诗歌的意境和表达技巧。

2.过程与方法:通过自主学习、合作探究的方式,提高学生解读古诗文的能力。

3.情感态度与价值观:感受中国古代文学的魅力,培养学生对古诗文的热爱和欣赏能力。

四. 教学重难点1.重点:正确地朗读、背诵这五首短诗;理解诗歌的基本内容,体会诗歌的意境和表达技巧。

2.难点:深入理解诗歌中所蕴含的思想感情,提高学生的审美能力。

五. 教学方法1.引导法:教师引导学生通过自主学习、合作探究的方式,深入理解诗歌的内容和意境。

2.示范法:教师通过朗读、讲解等方式,示范诗歌的阅读方法和技巧。

3.比较法:教师学生对五首诗歌进行比较,使学生更好地理解诗歌的特点和差异。

六. 教学准备1.教师准备:熟悉五首诗歌的内容,了解作者的生平和创作背景;准备相关的教学多媒体资料。

2.学生准备:预习五首诗歌,了解作者的生平和创作背景;查阅相关的学习资料。

七. 教学过程1.导入(5分钟)教师以谈话的方式引导学生回顾已学的古诗文,激发学生对古诗文的热爱。

然后引入本节课的内容——五首短诗。

2.呈现(10分钟)教师通过多媒体呈现五首短诗,让学生初步感知诗歌的内容。

短诗五首教学目标1.螆准确、有节奏、感情薀饱满地朗读五首诗歌螈。

2.结芇合诗歌写作背景,理解诗歌腿的主旨与情感。

3.蒆体会诗歌描莃写的形象性和蕴含的深刻性。

重羁点难点教学重点体会诗歌描写膀的形象性和蕴含羁的深刻性。

教学难点分析诗歌的语蝿言,感受诗歌的薂意境美和画面感。

课时安排1课时教学过程一、新课导入我们肅已经学习了舒婷的《祖国啊,荿我亲爱的祖国》,诗歌多袈声部式的结构和热烈莈汹涌的情感给我莇们留下了膁深刻印象。

今天我们要学薂习的是五首短诗,这些诗歌篇膅幅短小,却精悍隽永,肈蕴含着丰富的情感与芃哲思,令人回蚅味无穷。

让我们肃一起来感受其中的韵味吧。

二、莁自主预习1.作者介绍沈尹默(蒂1883衿—197蒆1),原名君默,浙江吴兴蒁(今湖州螁吴兴区)人,蚂诗人、书法肀家。

沈尹默是新文化运动的倡导羄者之一,也是最早的新诗尝试者蒃之一。

主要作品聿有《秋明室杂袃诗》《秋明腿长短句》等。

戴望舒(19芇05—1950),原名戴梦莀欧,浙江杭县(今杭州)人羀,现代诗肈人、翻译家。

代表肆诗作有《雨巷》《蚃我用残损的手掌芆》《烦忧》等。

主要袇作品有诗莂集《望舒草》《望舒诗稿蚄》《灾难的岁月》等。

卞之琳(1910薇—2000),螅江苏海门人,诗人、翻译家。

其膈创作的新诗广泛膀地从中国古诗和西莃方现代派诗歌中汲取营养,蚇自成一格,充满智慧芆的闪光和哲理的膀趣味,是20世纪3莆0年代中节国文坛“现代派袆”诗歌的代表人物之一。

代螇表诗作有《断螂章》《雨同我》等。

袈主要作品有诗集《鱼目集》《慰羃劳信集》《雕虫纪历》,合莁集《汉园集》等。

芦荻(1薂912—1994),原腿名陈培迪,广东南芄海人,诗薆人。

主要作品有诗蒂集《桑野》《驰蚇驱集》等。

聂鲁达(1904—197芆3),智利诗人,获19膄71年诺贝尔莀文学奖。

主要作品有《二十首膄情诗和一支绝望的歌膇》《漫歌》等。

2.背景资料《月夜》螄写于1917年,当时的中国芀正处在半殖肆民地半封建社会,葿其生存环境正如诗中所描述膇的冬天里羄的“月夜”一样。

人教部编版九年级语文下册《短诗五首》教案 (1)一. 教材分析《短诗五首》是人教部编版九年级语文下册的一组诗歌,包括《相见欢》、《渔家傲》、《江城子》、《南乡子》、《相见欢·贝尔莱德》。

这些诗歌都是我国古代文学的瑰宝,具有深厚的文化底蕴和艺术价值。

本节课将通过学习这五首短诗,让学生感受古代诗歌的魅力,体会诗人的情感,提高学生的文学素养。

二. 学情分析九年级的学生已经有一定的古诗文阅读基础,对古代诗歌的语言、意境、情感等方面有一定的了解。

但针对本节课的五首短诗,学生可能对其中一些生僻词语、典故和表达手法还不够熟悉。

因此,在教学过程中,教师需要注重对关键词语、典故的讲解,引导学生感受诗人的情感,同时培养学生的朗读和鉴赏能力。

三. 教学目标1.知识与技能:能够正确地朗读和背诵这五首短诗;理解诗中的生僻词语和典故;分析诗人的情感和表达手法。

2.过程与方法:通过自主学习、合作探讨的方式,提高学生的诗歌鉴赏能力;学会从诗歌的语言、意境、情感等方面进行分析。

3.情感态度与价值观:感受古代诗歌的魅力,培养对文学的热爱;体会诗人的情感,提高学生的道德品质。

四. 教学重难点1.重点:能够正确地朗读和背诵这五首短诗;理解诗中的生僻词语和典故;分析诗人的情感和表达手法。

2.难点:对诗中的意境和情感进行深入的理解和分析。

五. 教学方法1.情境教学法:通过音乐、图片、视频等手段,为学生营造一个有利于诗歌鉴赏的情境。

2.朗读教学法:引导学生正确朗读诗歌,感受诗歌的韵律美。

3.合作探讨法:分组讨论,让学生在合作中提高诗歌鉴赏能力。

4.案例分析法:以具体诗歌为例,分析诗人的情感和表达手法。

六. 教学准备1.教师准备:熟悉教材,了解学生情况,设计教学环节和教学方法。

2.学生准备:预习教材,查阅相关资料,了解诗歌背景。

3.教学资源:多媒体设备、课件、相关诗歌资料。

七. 教学过程1.导入(5分钟)利用多媒体展示五首短诗的题目,引导学生回顾已学的古代诗歌,为新课的学习营造一个轻松愉快的氛围。

部编人教版九年级语文下册《3 短诗五首》精品教学设计一. 教材分析部编人教版九年级语文下册《3 短诗五首》包含了五首经典的短诗,分别是《沁园春·雪》、《浪淘沙·北戴河》、《江南春·泊船瓜洲》、《书湖阴先生壁》和《己亥杂诗·其五》。

这些诗歌都是中国古代文学的瑰宝,具有很高的文学价值和历史价值。

在内容上,这些诗歌描绘了自然风光、表达了诗人对国家和人民的深情厚谊,以及对生活的独特见解。

在语言上,这些诗歌用词精准、句式优美,充满了韵律感和音乐感。

二. 学情分析九年级的学生已经有一定的诗歌鉴赏能力,能够理解诗歌的基本内容和情感。

但是,对于这些诗歌的深层次含义和文学技巧还需要进一步引导和挖掘。

此外,学生的朗读和背诵能力也需要加强。

三. 教学目标1.能够准确地背诵五首诗歌。

2.能够理解诗歌的基本内容和情感。

3.能够领悟诗歌的深层次含义和文学技巧。

4.能够提高朗读和背诵能力。

四. 教学重难点1.诗歌的深层次含义和文学技巧的解读。

2.学生的朗读和背诵能力的提高。

五. 教学方法采用讲授法、问答法、朗读法和背诵法进行教学。

六. 教学准备1.教材和教学参考书。

2.投影仪和幻灯片。

3.诗歌的朗读和背诵录音带。

七. 教学过程1.导入(5分钟)教师简要介绍五首诗歌的背景和作者,激发学生的学习兴趣。

2.呈现(10分钟)教师通过幻灯片逐一向学生展示五首诗歌,同时进行朗读,让学生初步感受诗歌的韵律和情感。

3.操练(10分钟)教师针对每首诗歌提出几个问题,引导学生进行思考和讨论,深入理解诗歌的内容和情感。

4.巩固(5分钟)教师学生进行小组讨论,让学生互相交流对诗歌的理解和感悟,巩固所学内容。

5.拓展(10分钟)教师引导学生对五首诗歌进行比较,分析它们的异同点,提高学生的文学鉴赏能力。

6.小结(5分钟)教师对课堂内容进行总结,强调诗歌的重要性和学习方法。

7.家庭作业(5分钟)教师布置作业,要求学生课后背诵五首诗歌,并选择一首进行鉴赏分析。

人教部编版九年级语文下册《短诗五首》教案 (4)一. 教材分析《短诗五首》是人教部编版九年级语文下册的一组诗歌,包括《蜂》、《鹤》、《荷》、《莲》、《菊》等五首诗。

这些诗歌都是中国古代著名诗人所作,具有很高的文学价值。

通过学习这组诗歌,学生可以领略到不同诗人的风格特点,培养自己的审美情趣,提高文学素养。

二. 学情分析九年级的学生已经有一定的诗歌鉴赏能力,但仍然需要教师的引导和启发。

在学习《短诗五首》的过程中,学生可能对诗中的意象、修辞手法和诗人的思想感情有一定的理解,但仍需要进一步深化。

此外,学生可能对古代诗人的生活背景和创作风格较为陌生,需要教师进行讲解和补充。

三. 教学目标1.知识与技能:能够理解诗中的意象、修辞手法和诗人的思想感情;2.过程与方法:通过朗读、讨论等方法,提高诗歌鉴赏能力;3.情感态度与价值观:感受古代诗人的才华和创作热情,培养自己的审美情趣。

四. 教学重难点1.重难点:诗中的意象、修辞手法和诗人的思想感情;2.需要重点讲解的诗句:待定。

五. 教学方法1.讲授法:讲解诗人的生活背景、创作风格和诗中的意象等;2.朗读法:通过朗读,感受诗歌的韵律美和情感表达;3.讨论法:分组讨论,交流对诗歌的理解和感悟;4.启发式教学:引导学生主动思考,发现诗歌中的美。

六. 教学准备1.课件:制作课件,展示诗歌的内容、意象、修辞手法等;2.参考资料:准备相关诗人的生平和创作背景等资料;3.黑板:用于板书重点内容。

七. 教学过程1.导入(5分钟)利用课件展示五首诗歌的题目,引导学生关注诗歌的标题,激发学生的学习兴趣。

2.呈现(10分钟)分别呈现五首诗歌,让学生初步感知诗歌的内容和情感。

3.操练(10分钟)学生朗读诗歌,感受诗歌的韵律美。

教师引导学生关注诗中的意象、修辞手法等,并进行讲解。

4.巩固(10分钟)学生分组讨论,交流对诗歌的理解和感悟。

教师巡回指导,解答学生的疑问。

5.拓展(10分钟)学生查找相关诗人的生平和创作背景资料,了解诗歌的创作背景,进一步深化对诗歌的理解。

统编版初中语文九年级下册第三课《短诗五首》教案本教案以初中语文九年级下册第三课《短诗五首》为教学对象,通过教学,让学生了解短诗的特点和内涵,感受诗歌的魅力和美好,培养学生欣赏和创作短诗的能力,从而达到提高学生语言综合能力和人文素养的目的。

一、教学目标1、知识目标(1)了解短诗的定义和特点(2)掌握五首短诗的基本信息和表达方式(3)了解五首短诗作者的生平和背景2、能力目标(1)培养学生欣赏和鉴赏短诗的能力(2)培养学生创作短诗的能力(3)提高学生语言表达和思维能力3、情感目标(1)培养学生对诗歌的感性认识和审美情趣(2)引导学生了解诗歌的艺术价值和人生意义二、教学重点和难点1、教学重点(1)了解短诗的基本概念和特点(2)学习五首短诗的背景知识和表达方式(3)培养学生欣赏和创作短诗的能力2、教学难点(1)如何引导学生深入理解短诗的内涵和意义(2)如何启发学生进行短诗的写作和创作三、教学方法1、讲授法:通过讲解和分析使学生更好地理解短诗的意义和表达方式。

2、赏析法:通过教师导读和学生自主朗读,让学生感受到短诗给人带来的感染力和思想启迪。

3、互动法:通过小组活动和课堂讨论,培养学生合作精神和创新能力。

四、教学内容1、短诗的定义和特点2、五首短诗的背景知识和表达方式3、短诗欣赏与创作五、教学过程设计1、导入(1)教师通过介绍一首短诗,引导学生认识短诗的特点和魅力。

(2)随机抽取几位同学朗读他们喜欢的短诗,让学生感受短诗的表现力和美感。

2、短诗的定义和特点(1)讲解短诗的定义和特点,让学生了解短诗与长诗的区别。

(2)展示一些著名的短诗作品,分析它们的表达方式和艺术价值。

3、五首短诗的背景知识和表达方式(1)分组研读五首短诗,了解诗歌作者的生平和身世,领悟短诗的内涵和情感,分析短诗的表达方式和特点。

(2)课堂展示和讨论,让同学们分享研读过程中的体验和收获,引导学生深入理解诗歌的艺术和人生意义。

4、短诗欣赏与创作(1)教师选择一首短诗进行导读,让学生感受诗歌的韵律和情感。

部编版初中九年级下册语文《短诗五首》教案三篇篇一教学目标:1.结合诗歌写作背景,理解诗歌的主旨与情感。

2.分析诗歌的语言,感受诗歌的意境美和画面感。

3.对比阅读这几首诗,理解早期白话新诗的共同特点。

教学过程第1课时《月夜》《萧红墓畔口占》一、导入新课自1917年2月《新青年》刊登胡适的八首白话诗之后,白话诗迅速引起轰动,优秀的白话诗作不断涌出,当时任教于北大的沈尹默的这首《月夜》便是其中之一。

一定程度上讲,正是因这首诗的存在,中国首次面世的这一小批现代诗歌作品才可以说是真正地显示出现代性。

那么,这首诗究竟写了什么呢?让我们一起来读一读吧。

二、教学新课目标导学一:《月夜》1.认识作者,把握写作背景。

沈尹默(1883-1971),原名君默,杰出的学者、诗人、书法家。

五四运动时期,沈尹默作为北大名教授,和鲁迅、陈独秀等人轮流主编《新青年》杂志。

1917年,正是近代中国历最黑暗的年代,最混乱的年代,却也是思想和文化最迸发的时代,也就是在这样的环境下,新诗诞生了。

新诗之“新”首先在于其精神和灵魂的新,即思想的现代性,追求“科学”与“民主”,人的个体的觉醒,思想解放、个性独立遂成为这一时代的普遍追求。

概而言之,国人有了主体意识。

我国传统诗歌中,是没有“我(指独立存在的意识)”的(除了屈原),只有在新诗中,“我”才大量地出现,例如这首《月夜》。

因此《月夜》不仅是新诗诞生的一个标志,也是真正的新文学诞生的标志。

2.朗读诗歌,理解象征意象与主旨。

(1)这首小诗描绘了一幅月夜图景,请用你自己的语言将这幅月夜图描绘出来。

明确:霜风呼呼地吹着,月光明明地照着。

霜风寒月的冬夜中,顶天立地的高树与独立不倚的“我”并排站立着,充满了美的意蕴。

【教学提示】抓住诗中景物特点来写。

(2)这是一首很隐晦的诗,看似是纪实,简单地描写记录当时的某种场景,但这何尝又不是对当时现状的描写?请你结合这首诗的写作背景,说说对这首诗的象征意象和主旨的理解。

3 短诗五首1.朗读这几首诗,体会凝练而含蓄的语言美。

2.把握诗歌中的意象,揣摩诗中的情感,理解诗中蕴含的哲理。

3.感受诗歌的不同艺术风格,体会不同的诗味。

2课时布置学生完成《》第3课课前预习卡第1课时1.诵读诗歌,把握诗歌的主要内容。

2.结合时代背景,理解诗歌的情感。

月夜一、新课导入1918年1月,《新青年》首次发表了白话诗九首,这九首诗开创了中国新诗的先河。

沈尹默作为北大知名教授,他发表的这首《月夜》便是其中之一。

有人说,正是因为这首诗的存在,中国面世的这一小批现代诗歌作品才可以说真正地显示出现代性。

这首诗在文学史上地位如此之高,它到底具有怎样的魅力呢?下面,就让我们一起走进这首诗。

(板书课题)【设计意图】简要介绍《月夜》在中国文学史上的地位,引起同学探究这首诗的兴趣。

二、初读诗歌,描绘画面1.学生自由朗读诗歌,了解诗歌内容,体会诗歌的韵律。

2.这首小诗描绘了一幅月夜图景,请用自己的语言将这幅月夜图描绘出来。

预设深秋的夜晚,明月高照,寒风呼啸,“我”与一株顶高的树并排站立,没有依靠。

【设计意图】引导学生在自由朗读的基础上描绘诗歌画面,促进对诗歌内容的理解三、结合背景,分析意象师:分析意象之前先来了解一下本文的时代背景(见课件出示)。

1917年的中国,虽然经过辛亥革命,已经推翻了清王朝,但仍然处在北洋军阀的统治下,广大群众并没有真正觉醒,我们的民族仍旧封建愚昧、闭锁保守。

此时,唤起自由思想和个性意识,显得尤为重要。

沈尹默所在的北京大学,就是这种民主思想的摇篮;他所参与的《新青年》,是当时提倡新文化运动、推进新文化运动的旗帜。

而新诗的出现,正是当时的人们追求“科学”与“民主”,追求人的个体的觉醒,追求思想解放、个性独立的象征。

学生自主讨论交流,思考下面的问题。

1.“霜风”与“月光”以及“我”与“顶高的树”两组意象的关系是什么?预设“霜风”呼啸,“明月”高照,这一组意象的对比,象征在黑暗年代里新诗如明月般照亮诗人的心。

3*短诗五首1.反复朗读,感受诗歌的韵律。

(重点)2.把握诗歌意象,体会诗人的情感。

(重点)3.理解诗中蕴含的哲理。

(难点)朗读法;合作探究法。

2课时第1课时【情景导入】导入新课:让我们一起来读冰心的小诗——“墙角的花儿,你孤芳自赏时,天地便小了”“言论的花儿,开得愈大,行动的果子,结得愈小。

”这两首小诗,篇幅短小,形式自由,集中表达了诗人的情感。

今天我们再欣赏几首小诗,感受新诗的特点。

【自主学习】1.作者简介沈尹默(1883-1971),原名君默,字秋明,号君墨,别号鬼谷子,中国杰出的学者、诗人、书法家。

早年留学日本,后任北京大学教授和校长、辅仁大学教授。

主要作品有《秋明室杂诗》《秋明长短句》等。

戴望舒(1905-1950),原名戴梦欧,字朝安,小名海山,浙江杭县(今杭州)人。

中国现代派象征主义诗人、翻译家。

主要作品有诗集《望舒草》《望舒诗稿》《灾难的岁月》等。

2.文体简介新诗,又称新体诗、自由诗。

首先它具有诗的特点,高度集中地概括、反映社会生活,饱含着诗人丰富的思想感情和想象,语言凝炼而形象性强,并且具有一定的节奏韵律,一般分行排列。

其次是“新”,而“新”既是时间概念又是其特质:时间上它兴起于五四时期,与传统的古诗有所区别,完全不受押韵、平仄和对仗之规范,只保留意象精炼的特性,创作方式极其自由。

3.时代背景《月夜》:这首诗写于1917年,当时的中国正处在半殖民地半封建社会,其生存环境正如诗中所描述的冬天里的“月夜”一样。

《萧红墓畔口占》:1942年1月,现代著名女作家萧红病逝于香港,年仅32岁。

这首诗,是戴望舒拜谒萧红墓时所作。

【阅读感知】1.有感情地朗读《月夜》,感知诗歌内容,概括画面。

这首小诗描绘了一幅月夜图景。

2.朗读诗歌《萧红墓畔口占》,思考这首诗表达了诗人怎样的感情。

这首诗表达了诗人对萧红深沉的怀念、庄严的哀思,对险境的坚忍,对抗战胜利的期盼。

【合作探究】一、欣赏《月夜》。

1.全诗仅四行,却勾勒出一幅和谐统一的月夜场景,请找出诗中的意象。

第3课《短诗五首》教案【教学目标】1.朗读这几首诗,体会凝练而含蓄的语言美。

2.把握诗歌中的意象,揣摩诗中的情感,理解诗中蕴含的哲理。

3.感受诗歌的不同艺术风格,体会不同的诗味。

4.对比阅读这几首诗,理解新诗的共同特点。

通过诗歌触摸时代的脉搏,获得审美的愉悦。

【教学重难点】1.教学重点:结合诗歌写作背景,理解诗歌的主旨与情感。

2.教学难点:分析诗歌的语言,感受诗歌的意境美和画面感。

【教学准备】教学多媒体课件,这五首诗的作者资料。

【课时安排】2课时第一课时【课时目标】1.诵读诗歌,把握诗歌的主要内容。

2.结合时代背景,理解诗歌的情感。

【教学过程】一、创设情境,激情导入教师:同学们,我们已经学习了舒婷的《祖国啊,我亲爱的祖国》,诗歌多声部式的结构和热烈汹涌的情感给我们留下了深刻印象。

今天我们要学习的是五首短诗,不同的是这些诗歌篇幅短小,却精悍隽永,蕴含着丰富的情感与哲思,令人回味无穷。

让我们一起来感受其中的韵味吧。

教师板书课题:3短诗五首二、新课学习《月夜》(一)自主学习,知识备查学生查阅文本相关资料,了解作者及写作背景。

(1)走近作者教师:以课件形式展示作者的相关资料,补充学生预习的不足。

预设:沈尹默(1883—1971),诗人、书法家。

原名君默,浙江吴兴(今湖州吴兴区)人。

早年留学日本,后任北京大学国文系教授、北平大学校长。

五四运动时从事新文化运动,为《新青年》杂志编辑之一,发表过白话诗。

主要作品有《秋明室杂诗》《秋明长短句》等。

(2)写作背景教师讲解:出示课件,讲解这课的写作背景,为后面同学们理解本文内容做准备。

预设:沈尹默的《月夜》发表于1918年出版的《新青年》杂志四卷第一号上。

从当时的时代背景来看, 当时的中国正处在半殖民地半封建社会,其生存环境正如诗中所描述的冬天里的“月夜”一样。

本诗的发表极大地加速了新一代知识分子的觉醒,它不仅是新诗诞生的一个标志,也是真正新文学诞生的标志。

(二)诗歌学习,整体感知1.朗读诗歌,注意诗歌的节奏。

《短诗五首》教学方案第1课时【教学目标】1.朗读诗歌,感受凝练而含蓄的语言美。

2.结合《月夜》的写作背景,感受诗歌的意境美和画面感。

【教学重点】结合《月夜》的写作背景,感受诗歌的意境美和画面感。

【教学难点】结合《月夜》的写作背景,感受诗歌的意境美和画面感。

【教学过程】一、课程导入诗歌,对我们来说已经是一个不陌生的词了,我们听过许多诗歌,你想给我们推荐哪些现代诗歌呢?预设:《雨巷》《再别康桥》等。

这些诗歌的感情很细腻,大家也都有着自己独特的理解。

俗话说“一千个读者,就有一千个哈姆雷特”,今天我们就来学习几首新诗,看看你对这些诗歌有着怎样的独特见解?设计意图:由诗歌激趣,导入新课,帮助学生快速进入课文情境中。

二、夯实基础1.作者简介(1)沈尹默(1883——1971),原名君默,浙江吴兴人,诗人、书法家。

主要作品有《秋明室杂诗》《秋明长短句》等。

五四运动时期,沈尹默作为北大名教授,和鲁迅、陈独秀等人轮流主编《新青年》杂志。

(2)戴望舒(1905——1950),原名戴梦鸥,浙江杭县(今杭州)人,现代诗人,翻译家。

1929年4月,出版第一本诗集《我的记忆》,其中《雨巷》传诵一时,因而有“雨巷诗人”之誉。

1941年底被日寇逮捕入狱。

在狱中写下《狱中题壁》《我用残损的手掌》《等待》等著名诗篇。

主要作品有诗集《望舒草》《望舒诗稿》《灾难的岁月》等。

(3)卞之琳(1910——2000),江苏海门人,现当代诗人(“汉园三诗人”之一)、文学评论家、翻译家,曾用笔名季陵、薛林等。

抗战期间在各地任教,曾是徐志摩和胡适的学生。

为中国的文化教育事业做了很大贡献。

诗歌《断章》是他不朽的代表作。

对莎士比亚很有研究,西语教授,并且在现代诗坛上做出了重要贡献。

被公认为新文化运动中重要的诗歌流派新月派和现代派的代表诗人。

(4)芦荻(1912——1994),原名陈培迪,广东南海人,著名诗人。

主要作品有诗集《桑野》《驰驱集》《远讯》《旗下高歌》等。

部编人教九年级下册语文《短诗五首》教案一、教学目标学生能够正确、流利地朗读《短诗五首》中的每一首诗,并理解每首诗的基本内容和主题思想。

学生能够了解并辨识每首诗中运用的修辞手法和表现手法,以及它们在表达诗的主题时所起的作用。

通过课堂教学和小组合作学习,培养学生分析、理解和鉴赏诗歌的能力。

引导学生通过朗读、讨论、分析等方法,深入理解诗歌的内涵,提高学生的文学素养和审美情趣。

通过学习《短诗五首》,引导学生感受诗歌所蕴含的情感和思想,培养学生的审美情趣和人文精神。

使学生体会到中华文化的博大精深,培养学生的文化自信和爱国情怀。

同时引导学生思考生命的意义和价值,树立正确的人生观和价值观。

1. 知识与技能:分析诗歌的语言特点,包括用词、句式、修辞手法等,引导学生领略诗歌的艺术魅力。

培养学生的诗歌鉴赏能力,通过解读文本,理解诗歌所表达的情感、意境和哲理。

引导学生学习如何从诗歌中获得人生启示,培养他们的审美观念和人文精神。

通过本节课的学习,学生将能够初步掌握鉴赏短诗的基本方法,提高阅读和理解诗歌的能力,同时也能够深化对人生、自然、爱情等方面的认识和理解。

2. 过程与方法:引导学生从诗歌的意象、语言、情感等方面进行深入探讨,挖掘诗歌的内涵。

3. 情感态度与价值观:通过学习《短诗五首》,引导学生感受诗歌中蕴含的丰富情感,理解作者对自然、人生、爱情等的感悟和表达,培养学生对诗歌的鉴赏能力和审美情趣。

引导学生体会诗歌中的情感价值,培养学生积极向上的人生态度和正确的价值观,激发他们对生活的热爱和对美好事物的追求。

通过分析诗歌中的意象和意境,让学生感受到诗歌的艺术魅力,培养学生的艺术鉴赏力和创造力,提高他们的文化素养和审美情趣。

鼓励学生积极参与课堂讨论和交流,尊重他人的观点和感受,培养学生的团队合作精神和宽容的价值观。

通过学习诗歌,让学生认识到中华文化的博大精深,激发学生的民族自豪感和爱国情怀,培养学生的文化自信和文化自觉。

3*短诗五首

上课素材

素材积累

萧红是我国著名的女作家,老家在黑龙江省呼兰县,她很早就从东北逃亡进关,辗转呼号,用自己的笔投入了抗日的洪流。

令人无限惋惜的是,就在太平洋战争爆发之际,她因病而得不到正常的治疗,死在极度混乱中的香港。

这位才华横溢的女作家壮志未酬,英年早逝。

这对于当时同样在香港坚持抗日的友人戴望舒来说,自然是一个极大的刺激,可是当时要埋葬萧红谈何容易,戴望舒“他们多方设法,托日本《朝日新闻》的一位记者,弄到一张证明,几个朋友,搞到一辆板车,自己拉着,走了六七个小时,将萧红的遗体拉到了浅水湾埋葬”。

(杜宣:《忆望舒》,《文学报》1983年8月18日)浅水湾一带原来山明水秀,筑有不少别墅,萧红临死前曾在拍纸簿上向身旁友人写过这样的话:“我将与蓝天碧水永处,留得那半部《红楼》给别人写了。

”(骆宾基:《萧红小传》)可是到后来浅水湾的沙滩上只插了一块写有“萧红之墓”的木签。

一抷黄土,四个大字,萧红生前是那样坎坷不幸,而死后又偏偏是那样寂寞、凄楚。

上课笔记

1.知识与技能目标:

学习自读诗歌,形成自读方式,体会短诗短小精悍的特点。

2.过程与方法目标:

通过朗读体会诗歌意境,借助写作背景理解并分析诗歌主旨。

3.情感态度与价值观目标:

体会诗中所表达的情感。

体会诗歌意境。

朗读法、想象法。

朗读录音及相关课件。

一、情景导入生成问题

前面两课我们已经学习了一首现代诗歌和三首格律诗,这一课,我们来学习几首现代短诗,体会一下几种诗体不同的写作特点。

二、自学互研生成新知

步骤一知识梳理夯实基础

1.文学常识

作者简介

沈尹默(1883—1971),原名君默,浙江吴兴人,诗人、书法家。

主要作品有《秋明室杂诗》《秋明长短句》等。

戴望舒(1905—1950),原名戴梦欧,浙江杭县(今杭州)人,现代诗人、翻译家。

主要作品有诗集《望舒草》《望舒诗稿》《灾难的岁月》等。

卞之琳(1910—2000),祖籍江苏溧水,生于江苏海门。

诗人、翻译家。

主要作品有诗集《鱼目集》《慰劳信集》《雕虫经历》,合集《汉园集》等。

芦荻(1912—1994),原名陈培迪,生于广东南海,现代诗人。

主要作品有诗集《桑野》《驰驱集》等。

聂鲁达(1904—1973),智利当代著名诗人。

13岁开始发表诗作,1923年发表第一部诗集《黄昏》,1924年发表成名作《二十首情诗和一支绝望的歌》,自此登上智利诗坛。

获1971年诺贝尔文学奖。

2.生难字词

(1)字音

漫漫

..(zhuāng shì)

..(màn màn)装饰

舵.手(duò) 谎.言(huǎng)

(2)词义

【霜风】既指凛冽的寒风又指严明的风纪,在诗中指刺骨寒风。

【漫漫】(时间、地方)长而无边的样子。

【装饰】在身体或物体的表面加些附属的东西,使美观的样子。

【舵手】掌舵的人;比喻把握方向的领导者。

【谎言】骗人的话;假话。

步骤二整体感知走进文本

朗读指导。

有感情地反复朗读,读出节奏,读出感情,在朗读中体会诗歌的韵味。

三、合作探究生成能力

步骤三精读课文深入理解

1.《月夜》这首诗表现了诗人怎样的感情?

【交流点拨】这首诗表现了诗人(即五四前后的一代知识分子)独立不倚的坚强性格和追求思想自由与个性解放的奋斗精神。

2.《萧红墓畔口占》表达了诗人怎样的感情?

【交流点拨】这首伤逝之作,饱含着诗人对好友盛年而逝的惋惜和悲痛,对亡友真挚的情感与怀念,对命运多舛的感慨与反思。

3.《萧红墓畔口占》中诗人写“红山茶”有什么作用?

【交流点拨】“红山茶”的隐喻,表达了对萧红由衷的赞美、欣赏与缅怀,红山茶之花性花品,所蕴含的意义正是萧红一生品性风采的写照——凌寒高洁、冷艳不群、坚忍不屈、执着奔放。

采摘一束鲜艳的红山茶,这是戴望舒这样一位情深意笃的诗人心目中对亡友最好的缅怀与祭奠,放置一束鲜艳的红山茶,这是对萧红这样一位生前爱花写花的诗人最好的告慰与祭奠。

4.《断章》一诗有什么样的哲学深思?

【交流点拨】在同一时空中,作为主体的人或物,有可能变成客体,客体又可能变成主体。

5.《风雨吟》一诗中的动与静是怎样结合的?

【交流点拨】从动、静关系上看,第一节两行是动,是“卷”“奔”;第二节是静,是两个“如”。

步骤四深层探究局部突破

试着赏析“郊原如海,房舍如舟”。

【交流点拨】作者连用了两个极富画面感的比喻,“如海”的“郊原”,“如舟”的“房舍”,不仅写出了无边无际、没有尽头、汹涌澎湃的茫茫大地中“房舍”的渺小,更写出了“房舍”在风

雨中的飘摇不定。

至此,这些意象已充分展示了诗人内心的飘摇、波动、不定,甚至是些许的恐惧。

四、当堂演练达成目标

步骤五总结课文拓展延伸

1.课堂小结

优秀诗作的深层意蕴是不可穷尽的,就像一道包含有无穷解的方程一样,具有多个层面,不同层面之间又互相交织与折射,从而使诗歌衍生出不同的含义来。

正所谓“诗无达诂”(“达诂”的意思是确切的解释或理解),不同的读者读同一首诗,由于生活环境、文化传统、艺术观念、鉴赏心境等的不同,会形成不同的审美趣味,产生全然不同的发现。

2.拓展延伸

补充余光中《连环》一诗,让学生进一步感知“诗无达诂”的个性化解读特点。

连环

——仿卞之琳诗意

余光中

你站在桥头看落日/落日却回顾/回顾着远楼/有人在楼头正念你

你站在桥头看明月/明月却俯望/俯望着远窗/有人在窗口正梦你

3.布置作业

(1)背诵本课五首诗。

(2)完成《精英新课堂》本节内容。

五、课后反思查漏补缺

这五首中外短诗都是经典诗作,诗的韵味只要稍加点拨,学生就可明白,因此我没有详细讲解。

当然《断章》《统一》这两首诗还是应该多品读一番的。

因此我引导学生进入这两首诗的情境之中,让学生细品诗作,很快学生就明白了诗作的精妙之处。

另外,我还找出余光中的诗作《连环》来作为《断章》的诗意补充,帮助同学们更好地理解《断章》一诗。

其次,我重在“短”字上下功夫,向学生传达这样一个信息,“短”只要“短”得有内容,有思想,同样也是好文章,好诗篇。

在课堂上我为同学们举了一些例子:车轮——圆滑只是表象,坚硬才是实质;竹子——每攀登一步,都做一次小结;谷穗——低头不语,绝对不是为了认错。

这些例子对同学们很有启发,同学们也纷纷拿起笔来要写一写自己身边的事物。