GBT《电动汽车用电池管理系统技术条件》征求意见稿

- 格式:pdf

- 大小:378.81 KB

- 文档页数:10

工业和信息化部关于修订《锂离子电池行业规范条件》和《锂离子电池行业规范公告管理办法》的公告文章属性•【制定机关】工业和信息化部•【公布日期】2024.06.18•【文号】工业和信息化部公告2024年第14号•【施行日期】2024.06.20•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】电子信息正文中华人民共和国工业和信息化部公告2024年第14号关于修订《锂离子电池行业规范条件》和《锂离子电池行业规范公告管理办法》的公告为进一步加强锂离子电池行业规范管理,推动产业高质量发展,根据行业发展变化、技术升级趋势和有关工作部署,工业和信息化部对《锂离子电池行业规范条件》和《锂离子电池行业规范公告管理办法》进行了修订,现予以公告。

《锂离子电池行业规范条件(2021年本)》和《锂离子电池行业规范公告管理办法(2021年本)》(工业和信息化部公告2021年第37号)同时废止。

附件:1. 锂离子电池行业规范条件(2024年本)2. 锂离子电池行业规范公告管理办法(2024年本)工业和信息化部2024年6月18日附件1锂离子电池行业规范条件(2024年本)为加强锂离子电池行业规范管理,引导产业加快转型升级和结构调整,推动我国锂离子电池产业高质量发展,根据国家有关法律法规及产业政策,按照优化布局、规范秩序、保障安全、提升质量、鼓励创新、分类指导的原则,制定本规范条件。

本规范条件是鼓励和引导行业技术进步和规范发展的引导性文件,不具有行政审批的前置性和强制性。

一、产业布局和项目设立(一)锂离子电池企业及项目应符合国家资源开发利用、生态环境保护、节能管理、安全生产等法律法规要求,符合国家产业政策和相关产业规划及布局要求,符合当地国土空间规划和生态环境保护专项规划等要求,符合区域生态环境分区管控及规划环评要求,应具备相应的运输条件。

(二)在规划确定的永久基本农田、生态保护红线,以及国家法律法规、规章规定禁止建设工业企业的区域不得建设锂离子电池及配套项目。

GB/T 24347《电动汽车DC/DC变换器》编制说明(一)工作简况(包括任务来源、主要工作过程、主要参加单位和工作组成员及其所做的工作等)1.任务来源随着电动汽车行业的发展,高压部件的技术水平随之提升,高电压平台的应用越来越多,不同电压之间的转换变的更加频繁,为保证电压之间转换效率和转换质量,对DC/DC产品技术水平提出了更高的要求。

GB/T 24347-2009自发布以来对DC/DC产品有了一定的规范,但该标准主要是以燃料电池电动汽车用DC/DC为主进行要求,目前电动汽车应用较多的高压转低压产品难以使用该标准进行要求,该标准已不能完全适用于当前产品的发展需求,因此全国汽车标准化技术委员会电动车辆分标委提出制定GB/T 24347《电动汽车DC/DC变换器》标准修订,以适应新的产业发展现状。

标准制定计划于2016年正式下达,计划编号20162459-T-339。

2.主要工作过程2.1前期研究与规划项目下达后分标委对该项目进行了充分调研,考虑到驱动系统对于DC/DC产品应用的更为广泛,因此在电动汽车用驱动电机标准研究工作组下开展了本项标准的研究工作,工作组包括了国内外主要整车、电机生产企业、DC/DC生产企业、燃料电池电动汽车生产企业以及检测中心,在充分调研的基础上,工作组在2018-2019年组织召开多次会议,同时召开了若干次小范围讨论会议,对标准文本进行起草讨论。

2.2工作组历次会议介绍2018年1月24日,在天津召开电动汽车用驱动电机标准研究工作组第八次会议,来着整车企业、电机生产企业、测试机构、高校在内的80余位专家出席了会议。

会上首次提出了对GB/T 24347《电动汽车DC/DC变换器》修订方案,确定了标准的主要修订点和标准修订框架,向工作组成员提交了首版标准修订草案,明确了下一步修订计划。

2018年5月21日,在天津召开电动汽车DC/DC变换器标准讨论会议,来自整车、DC/DC生产企业、燃料电池生产企业、电机生产企业、检测机构以及高校在内的17名专家参加了本次会议,会上明确了标准的制定方向:根据DC/DC产品的不同种类进行区别规定,同时兼顾电动汽车其他标准的协调;确定了标准编制的进度安排;并分配了编写任务,明确删除了“标志、包装、运输、贮存的要求和试验”以及删除了对DC/DC功能等级的规定。

《电动汽车用锂离子蓄电池安全要求》征求意见稿编制说明一、工作简况1、任务来源近几年,国务院《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》、《中国制造2025》、工信部《汽车产业中长期发展规划》等文件陆续出台,并提出新能源汽车将成为我国汽车行业未来重点发展领域和建设汽车强国的突破口。

2012年到2017年11月,新能源汽车年产销由1.3万增长至60.9万,保有量已超1%的临界点,超过日本和美国成为世界第一,行业结束导入期,稳步进入成长期。

2016年7月6日,国务院副总理马凯同志在西安召开的新能源汽车产业发展座谈会做出重要指示,强调要抓好新能源汽车五大安全体系建设:一是要加强安全技术支撑体系,要加强技术攻关,以技术来保障安全。

二是要建立安全标准的规范体系,结合技术和产业化发展,要加快推进相关的标准制定。

三是要强化远程运行的监控体系,以建立体系、统一要求、落实责任为重点,来加快覆盖国家、地区、企业运行的一个监控平台。

四是要健全安全责任体系,要明确生产企业主体责任和政府监管责任,要狠抓落实,做到全面覆盖、无缝连接。

五是要建立安全法规体系,围绕标准监管、处罚、问责等环节,要建立起新能源汽车安全的法规体系。

锂离子动力电池作为动力电池最主要类型,有必要建立相应的安全强制标准。

该标准基于GB/T 31485-2015《电动汽车用动力蓄电池安全要求及试验方法》和GB/T 31467.3-2015《电动汽车用锂离子动力蓄电池包和系统第3部分:安全性要求与测试方法》,修订并升级为强制性标准。

标准制定计划已于2016年9月正式下达,计划编号20160967-Q-339。

2、主要工作过程根据有关部门对电动汽车领域标准体系建设的要求,全国汽车标准化技术委员会电动车辆分技术委员会组织“电动汽车电池工作组”,系统开展电动汽车用锂离子动力电池安全标准的制定工作。

二、标准编制原则和主要内容1、编制原则1)本标准编写符合GB/T 1.1《标准化工作导则》规定;2)本标准基于GB/T 31485和GB/T 31467.3,对电池单体、模组、电池包或系统的试验方法与安全要求进行系统梳理;基于对近几年国内外电动汽车安全事故的经验总结;基于对国内外电动汽车安全失效与防范机制进一步理解;3)针对修订内容,在工作组内进行多次意见征求,并在会上充分讨论;4)起草过程,充分考虑国内外现有相关标准的统一和协调。

一张图看懂GB/T 28382—XXXX《纯电动乘用车技术条件》征求意见稿标准简介2021年6月17日,GB/T28382《纯电动乘用车技术条件》标准正式公开征求意见。

该标准计划于2021年4月30日由国家标准化管理委员会下达,项目计划编号为20211159-T-339。

该标准更新了纯电动乘用车的相关技术要求;对于微型低速纯电动乘用车,基于安全要求不降低的原则并结合其低速化、小型化、轻量化的特点,增加了相应技术要求。

修订背景··························纯电动乘用车的技术进步1上一版标准GB/T28382—2012发布时,我国纯电动乘用车产业仍处于萌芽发展期;经过多年发展,纯电动乘用车产品在续驶里程、最高车速、设计水平等方面已经取得长足进步,原有标准条款不再适用于现有的技术发展现状,需要进行适应性修改。

修订背景··························微型低速纯电动乘用车的发展2微型低速纯电动乘用车广义上属于纯电动乘用车,具有低速化、小型化、轻量化等特点。

据不完全统计,全国已有100家左右规模以上微型低速纯电动乘用车生产企业,产能超过200万辆。

近年来,市场调研发现微型低速纯电动乘用车产品质量良莠不齐,部分产品不符合制动、车身强度、碰撞等国家标准的基本要求。

《民用建筑电动汽车充电设备配套设施设计规范》(征求意见稿)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1备案号:J×××-20**DB重庆市工程建设标准DBJ×××-20**民用建筑电动汽车充电设施配套建设设计规范Design specifications for civil building electric vehicles' chargingfacilities construction(征求意见稿)20**-**-发布 20**-**-**实施重庆市城乡建设委员会发布前言根据重庆市城乡建设委员会渝建发〔2012〕119号文件“关于下达2012年重庆市工程建设标准制订、修订项目计划的通知”要求,由重庆市建设技术发展中心、重庆同乘工程咨询设计有限责任公司为主编单位,共同编制本规范。

在规范编制过程中,编制组进行了广泛的调查研究,在总结近年来国内各类充电设施建设方面的实践经验和研究成果,结合重庆市的地方特点,并在广泛征求意见的基础上,通过反复讨论、修改和完善,最后通过专家审查会定稿。

本规范共分7个章节,主要内容是:总则;术语;充电设备;建筑;供配电系统;监控及通信系统;建筑设备等。

本规范由重庆市建设委员会负责管理,重庆市建设技术发展中心和重庆同乘工程咨询设计有限责任公司负责具体技术内容的解释。

在本规范执行过程中,请各单位注意收集资料,总结经验,并将有关意见和建议反馈给重庆市建设技术发展中心(重庆市渝中区牛角沱上清寺路69号7楼,邮编:400015,电话:,;传真:,网址:),以便今后修订时参考。

本规范主编单位、参编单位、主要起草人和审查专家主编单位:重庆市建设技术发展中心重庆同乘工程咨询设计有限责任公司参编单位:重庆长安新能源汽车有限公司主要起草人:审查专家:目录1 总则.................................................................................... 错误!未定义书签。

《电动汽车用锂离子蓄电池安全要求》征求意见稿编制说明编制《电动汽车用锂离子蓄电池安全要求》的意见稿,是为了保障电动汽车使用过程中的安全性,防止蓄电池发生事故,保护乘车人员和环境的安全。

本文将从以下几个方面展开说明。

首先,要求全部厂商对所生产的锂离子蓄电池进行安全性能测试与评估。

这些测试和评估应该包括蓄电池的温度特性、电池充电与放电特性、电池容量损失特性、电池寿命等等。

通过这些测试和评估,可以评估电池的安全性能,并制订出相应的安全要求。

其次,在电动汽车生产中,厂家应该根据蓄电池的安全性能,对电动汽车的设计进行合理化。

合理化设计包括设置防护措施,例如设置电池防爆装置,增加电池温度控制装置等等。

这样,在电动汽车使用过程中,可以最大程度地避免蓄电池发生意外。

此外,对于使用锂离子蓄电池的电动汽车,在驾驶员使用前,厂家应该向其提供使用和维护培训。

培训内容包括蓄电池的安全知识、充电和放电的正确方法、温度和电量控制等。

通过合理的培训,驾驶员可以更好地了解蓄电池的使用和维护方法,提高电动汽车的安全性能。

此外,电动汽车厂商还应该建立健全的售后服务体系。

这包括提供电池检测和维修服务,及时处理蓄电池问题,保障用户对电动汽车的正常使用。

同时,厂商应该建立蓄电池回收和处理机制,避免蓄电池对环境造成污染。

最后,电动汽车用锂离子蓄电池的安全要求应该与国家标准相一致。

因为电动汽车行业发展迅速,需要统一的安全标准,以保证电动汽车的安全性能。

所以,本意见稿的编制应该参照国家规定的相关标准,确保电动汽车用锂离子蓄电池的安全要求符合国家要求。

总之,编制《电动汽车用锂离子蓄电池安全要求》的意见稿,是为了保障电动汽车使用过程中的安全性。

其中包括对蓄电池进行安全性能测试与评估、合理化设计、驾驶员培训、售后服务以及与国家标准相一致等方面的要求。

通过这些要求的制定和执行,可以最大程度地降低电动汽车使用过程中发生事故的概率,保护乘车人员和环境的安全。

《电动汽车用锂离子动力电池包和系统电性能试验方法》征求意见稿编制说明一、工作简况1、任务来源动力蓄电池是新能源汽车的核心零部件,为新能源汽车的行驶提供电能。

容量、能量、内阻、能量效率等电性能是动力蓄电池的关键性能指标。

GB/T 31467.1—2015《电动汽车用锂离子动力蓄电池包和系统第1部分:高功率应用测试规程》和GB/T 31467.2—2015《电动汽车用锂离子动力蓄电池包和系统第2部分:高能量应用测试规程》两项标准分别提供了高功率型和高能量型电动汽车用锂离子动力电池包和系统电性能的测试规程。

以上两项标准发布以来,有效统一、规范了动力电池电性能测试方法。

然而,近年来我国新能源汽车和动力电池产业快速发展,而GB/T 31467.1和GB/T 31467.2两项标准已发布6年,部分内容已不能适应产业发展需要,并且两项标准制定时参考的ISO 12405-1和ISO 12405-2均已被ISO 12405-4:2018替代。

因此,应当充分参考对应国际标准ISO 12405-4:2018,面向当前我国新能源汽车和动力电池的使用场景需求,结合我国动力电池电性能测试经验,对GB/T 31467.1和GB/T 31467.2两项标准开展修订工作。

本项目计划将GB/T 31467.1—2015《电动汽车用锂离子动力蓄电池包和系统第1部分:高功率应用测试规程》和GB/T 31467.2—2015《电动汽车用锂离子动力蓄电池包和系统第2部分:高能量应用测试规程》合并修订为GB/T 31467《电动汽车用锂离子动力电池包和系统电性能测试规程》。

标准制定计划已于2021年8月划由国家标准化管理委员会下达正式下达,计划编号:20213561-T-339。

2、主要工作过程本标准由全国汽车标准化技术委员会电动车辆分技术委员会归口,并由电动车辆分标委动力蓄电池标准工作组负责组织开展修订工作。

修订工作于2020年4月正式启动,标准起草组由电动汽车整车、动力电池生产企业、检测机构等单位组成。

北京汽车新能源汽车有限公司企业标准电动汽车BMS(电池管理系统)EMC 测试标准(试行版)2012-06-21发布2012-06-XX实施北京汽车新能源汽车有限公司发布前言 (1)1. 范围 (2)2. 参考标准 (2)3. 简写、缩写、定义及符号 (2)4. 通用要求 (4)4.1基本要求 (4)4.2功能划分 (4)4.3测试严酷等级分类 (4)4.4 发射测试仪器参数设置 (5)4.5 EMC测试计划 (5)4.5.1 样品数量 (5)4.5.2 运行条件 (5)4.5.3 测试顺序 (5)4.6 具体测试内容 (6)5. 传导发射测试:CE 01 (6)5.1传导发射限值要求 (6)5.2测试系统 (7)5.2.1电压测量方法 (7)5.2.2电流探头测量方法 (8)5.3数据报告 (8)6. 辐射发射测试:RE 01 (9)6.1测试方法选择 (9)6.2辐射发射限值要求 (9)6.3数据报告 (9)7. 辐射抗扰度测试-大电流注入(BCI)法:RI 01 (9)7.1干扰信号等级 (9)7.2测试系统 (10)7.3大电流注入功能等级要求 (11)7.4数据报告 (12)8.辐射抗扰度测试-暗室法:RI 02 (12)8.1测试过程 (12)8.2暗室法测试等级要求 (12)9. 电源线瞬态传导抗扰度测试:CI 01 (13)9.1一般规定 (13)9.2电源线瞬态传导抗扰性试验布置 (13)9.3试验脉冲 (14)9.3.1试验脉冲P1 (14)9.3.2试验脉冲P2a (14)9.3.3试验脉冲P2b (15)9.3.4试验脉冲P3 (16)9.3.5试验脉冲P4 (17)9.4电源线瞬态传导抗扰度功能等级要求 (18)9.5数据报告 (19)10. 信号线瞬态传导抗扰度测试:CI 02 (19)10.1一般规定 (19)10.2测试布置 (21)10.3信号线瞬态传导抗扰度功能等级要求 (21)10.4数据报告 (22)11. 静电放电抗扰度测试:CI 03 (22)11.1一般规定 (22)11.2静电放电方式 (22)11.2.1直接接触放电 (22)11.2.2空气放电 (22)11.3为包装、搬运而规定的静电放电敏感度分类试验(不通电进行) (23)11.3.1试验布置 (23)11.3.2试验方法 (23)11.3.3试验等级 (24)11.3.4性能评价 (24)11.4静电放电台架试验(通电进行) (24)11.4.1试验布置 (24)11.4.2试验方法 (25)11.4.3试验等级 (26)11.5数据报告 (26)前言本规范说明了电动汽车动力电池管理系统(以下简称BMS)的电磁兼容性(EMC)测试要求。

《纯电动汽车电池管理系统的研究》篇一一、引言随着全球对环境保护和可持续发展的日益重视,纯电动汽车(BEV)已成为汽车工业的重要发展方向。

电池管理系统(BMS)作为纯电动汽车的核心组成部分,其性能的优劣直接关系到电动汽车的续航里程、安全性能以及使用寿命。

因此,对纯电动汽车电池管理系统的研究具有重要的理论和实践意义。

二、纯电动汽车电池管理系统概述纯电动汽车电池管理系统是负责监控和控制电池组工作状态的系统,它能够实时监测电池的电压、电流、温度等参数,并根据这些参数对电池进行充电、放电控制,以达到优化电池性能、提高电池使用寿命和确保行车安全的目的。

三、电池管理系统的主要功能及研究现状1. 电池状态监测:BMS能够实时监测电池的电压、电流、温度等参数,以及电池的荷电状态(SOC)和健康状态(SOH)。

2. 充电控制:BMS能够根据电池的状态和需求,控制充电过程,防止过充和欠充。

3. 放电控制:BMS能够根据电池的荷电状态和车辆的需求,控制放电过程,确保车辆的正常运行。

目前,国内外学者在电池管理系统的研究上已经取得了显著的成果。

例如,通过优化算法提高BMS的精度和效率,通过智能控制技术提高BMS的响应速度和稳定性等。

四、纯电动汽车电池管理系统的关键技术及研究进展1. 电池模型建立:建立准确的电池模型是BMS的基础。

目前,许多先进的电池模型已经被开发出来,如电化学-热耦合模型、神经网络模型等。

2. 荷电状态和健康状态估计:SOC和SOH的准确估计是BMS的核心任务。

许多学者通过优化算法和引入新的估计方法,如卡尔曼滤波算法、深度学习算法等,提高了SOC和SOH的估计精度。

3. 充电与放电控制策略:针对不同的使用场景和需求,开发出多种充电与放电控制策略,如快速充电策略、智能充电策略等。

五、纯电动汽车电池管理系统面临的挑战与未来发展尽管纯电动汽车电池管理系统已经取得了显著的进展,但仍面临一些挑战。

如电池性能的稳定性、安全性、成本等问题仍需进一步解决。

电动汽车换电安全要求Safety requirements of battery swap for electric vehicles(征求意见稿)XXXX-XX-XX发布XXXX-XX-XX实施国家市场监督管理总局前言本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由中华人民共和国工业和信息化部提出。

本标准由全国汽车标准化技术委员会(SAC/TC114)归口。

本标准起草单位:本标准主要起草人:。

电动汽车换电安全要求1 范围本标准规定了可换电电动汽车所特有的安全要求、试验方法和检验规则。

本标准适用于可进行换电的M1和N1类电动汽车。

2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。

凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 18384【尚未发布】电动汽车安全要求GB/T 19596 电动汽车术语GB/T 28382—2012 纯电动乘用车技术条件GB/T 30038 道路车辆电气电子设备防护等级(IP代码)GB/T 37133 电动汽车用高压大电流线束和连接器技术要求GB 38031【尚未发布】电动汽车用动力蓄电池安全要求3 术语和定义GB/T 19596界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1换电 battery swap通过人力或者机械协助,快速更换动力蓄电池实现电动汽车电能补充的过程。

注:一个完整的换电过程所需时间一般不超过5 min。

3.2换电电池包 swappable battery pack电动汽车换电用动力蓄电池包(简称为电池包),可在非车载状态下进行充放电。

3.3换电接口 battery swap connector用于连接换电电池包与车身,传输电能量、电信号、通信数据和热能介质的连接装置,一般包括电连接接口和冷却接口。

3.4换电机构 battery swap mechanism用于结合和分离换电电池包与车身的机械装置,可具有引导、定位、限位、保持、紧固和锁止等功能。

国家标准公告2017年第14号——关于批准发布GB/T 31467.3-2015《电动汽车用锂离子动力蓄电池包和系统第3部分:安全性要求与测试方法》第1号修改单的公告

【法规类别】标准化综合规定

【发文字号】国家标准公告2017年第14号

【发布部门】国家标准化管理委员会

【发布日期】2017.06.06

【实施日期】2017.07.01

【时效性】现行有效

【效力级别】XE0303

国家标准公告

(2017年第14号)

关于批准发布GB/T 31467.3-2015《电动汽车用锂离子动力蓄电池包和系统第3部分:安全性要求与测试方法》第1号修改单的公告

国家标准化管理委员会批准GB/T 31467.3-2015《电动汽车用锂离子动力蓄电池包和系统第3部分:安全性要求与测试方法》第1号修改单,自2017年7月1日起实施,现

予以公布(见附件)。

国家标准委

2017年6月6日附件

GB/T 31467.3-2015《电动汽车用锂离子动力蓄电池包和系统第3部分:

安全性要求与测试方法》第1号修改单

本修改单经国家标准化管理委员会于2017年6月6日批准,自2017年7月1日起实施。

一、“7.1 振动”

删除原标准7.1.1至7.1.3的全部内容,替代为下面7.1.1至7.1.2的内容:

7.1.1 蓄电池包或系统的振动试验

参考测试对象车辆安装位置和GB/T 2423.43的要求,将测试对象安装在振动台上。

蓄电池包或系统应进行15m。

工信部:汽车动力电池行业规范条件(2017年)(征求意见稿)2016年11月22日,电动知家从工信部网站获悉,根据动力电池发展情况和新能源汽车市场需要,工业和信息化部装备工业司近期组织研究讨论,形成了《汽车动力电池行业规范条件》(2017年)(征求意见稿),现公开征求社会意见。

意见征求截止时间为2016年12月21日。

征求意见稿全文如下:汽车动力电池行业规范条件(2017年)(征求意见稿)一、总则(一)为贯彻落实《国务院关于印发节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)的通知》(国发〔2012〕22号),根据《国务院办公厅关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》(国办发〔2014〕35号)要求,引导和规范汽车动力电池行业健康发展,制订本规范条件。

(二)国家支持汽车动力电池企业做优做强,以企业生产和产品应用安全为基础,引导企业建立产品生产规范和质量保证体系,鼓励加强技术和管理创新,提高产品研发和制造水平,提升产品性能和质量,满足新能源汽车产业发展的需求。

(三)国家对符合本规范条件的汽车动力电池企业实行公告管理,企业按自愿原则进行申请。

(四)本规范条件适用于在中华人民共和国境内(台湾、香港、澳门地区除外)生产并为汽车产品配套的动力电池生产企业。

本规范条件所指动力电池是指在汽车上配置使用的、能够储存电能并可再充电的、为驱动汽车行驶提供能量的装置,包括锂离子动力电池、金属氢化物镍动力电池和超级电容器等,不包括铅酸类电池。

本规范条件所指动力电池生产企业,包括动力电池单体生产企业(以下简称单体企业)和动力电池系统生产企业(以下简称系统企业)。

二、企业基本要求(五)依据国家法律法规设立,符合汽车产业发展政策要求,具有独立法人资格,取得工商行政管理部门核发的企业法人营业执照。

(六)符合国家关于安全生产、环境保护、节能、消防等方面的法律、法规等要求,建有安全生产、环境保护预案机制和节能管理体系,通过环境管理、职业健康、安全生产等方面的评估或认证认可,并建有完善的消防安全监控和处置系统。

交通运输部科技司关于国家标准《动力锂电池运输安全及多式联运技术要求(征求意见稿)》公开征求意

见的通知

文章属性

•【公布机关】交通运输部,交通运输部,交通运输部

•【公布日期】2024.07.10

•【分类】征求意见稿

正文

关于国家标准《动力锂电池运输安全及多式联运技术要

求

(征求意见稿)》公开征求意见的通知按照国家标准制修订计划安排,由交通运输部归口组织编制的国家标准《动力锂电池运输安全及多式联运技术要求》已形成征求意见稿,现面向社会公开征求意见。

相关单位和个人可通过以下途径和方式提出意见:

1.登录交通运输部网站(网址:https://),进入首页上方右侧的“互动”栏“意见征集”版块点击“关于国家标准《动力锂电池运输安全及多式联运技术要求(征求意见稿)》公开征求意见的通知”提出意见。

2.电子邮箱:******************.cn。

3.通信地址:北京市东城区建国门内大街11号交通运输部科技司标准化管理处(邮编:100736)。

意见反馈截止日期为2024年9月9日。

附件:1.《动力锂电池运输安全及多式联运技术要求(征求意见稿)》及编制说明

2.征求意见稿意见反馈单

交通运输部科技司

2024年7月10日。

纯电动乘用车技术条件(征求意见稿)前言本标准由国家发展与改革委员会提出。

本标准由全国汽车标准化技术委员会归口。

本标准起草单位:中国汽车技术研究中心。

本标准主要起草人:纯电动乘用车技术要求1. 范围本标准规定了纯电动乘用车1)的要求与试验方法。

本标准适用于M1 类纯电动乘用车(包括可再充电电池或超级电容器)。

2. 规范性引用文件下列标准的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用本标准。

然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些标准的最新版本。

凡是不注明日期的引用标准,其最新版本适用于本标准。

GB 1155l 乘用车正面碰撞的乘员保护GB/T 18384.1 电动汽车安全要求第1 部分:车载储能装置GB/T 18384.2 电动汽车安全要求第2 部分:功能安全与故障防护GB/T 18384.3 电动汽车安全要求第3 部分:人员触电防护GB/T 18385 电动汽车动力性能试验方法GB/T 18386 电动汽车能量消耗率与续驶里程试验方法GB/T 19514 乘用车行李舱标准容积的测量方法GB 20071 汽车侧面碰撞的乘员保护GB 21670-2008 乘用车制动系统技术要求及试验方法QC/T 480 汽车操纵稳定性试验方法QC/T 742 电动汽车用铅酸蓄电池QC/T 743 电动汽车用锂离子蓄电池QC/T 744 电动汽车用金属氢化物镍蓄电池3. 要求3.1 通用要求车辆应符合M1 类车相关强制性标准的规定;车辆应符合纯电动汽车相关标准的规定。

3.2 车辆设计要求3.2.1 轴荷及质量分配前置2)前轮驱动(FF)满载时,前轴负荷不小于55%;前置后轮驱动(FR)满载时,后轴负荷不大于52%;后置后轮驱动(RR)满载时,后轴负荷不大于60%。

电动乘用车的电池箱总质量与整车整备质量的合理比值:不大于30%。

3.2.2 行李箱容积车辆按GB/T 19514,测量车辆行李箱容积,应不小于0.45 m3 3.2.3 安全要求注:1)在本标准中,以下简称为车辆。

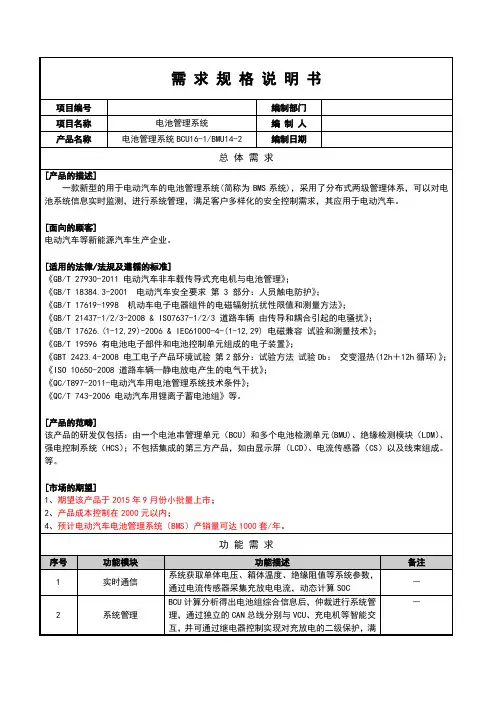

GB/T《电动汽车用电池管理系统技术条件》征求意见稿编制说明一、 工作简况1、任务来源电池管理系统(Battery Management System,BMS)通过检测电池的外特性参数(如电压、电流、温度等),采用适当的算法,实现电池内部状态(如容量和SOC等)的估算和监控,这是电池系统有效运行的基础和关键。

BMS在获取电池的状态后进行热管理、电池均衡管理、充放电管理、故障报警等,最终建立通信总线,与显示系统、整车控制器和充电机等实现数据交换,保证电动汽车动力电池安全高效运行。

2011年9月,四部委联合发布了新能源汽车示范推广“安全令”(即《关于加强节能与新能源汽车示范推广安全管理工作的函》),发布了加强节能与新能源汽车示范运行安全管理的具体措施;2016年12月,工业和信息化部发布《关于进一步做好新能源汽车推广应用安全监管工作的通知》,强调“对投入示范运行的插电式混合动力汽车、纯电动汽车要全部安装车辆运行技术状态实时监控系统,特别是要加强对动力电池和燃料电池工作状态的监控”。

电池管理系统在保障动力电池安全和提高电池寿命方面具有重要作用。

在电动汽车快速增长的推动下,电动汽车对车载动力电池管理系统提出更高的系统级功能性需求以及安全要求,因此建立完善的电动汽车电池管理系统标准势在必行。

标准制定计划于2016年底正式下达,计划编号20162463-T-339。

2、主要工作过程根据有关部门对电动汽车领域标准体系建设的要求,全国汽车标准化技术委员会电动车辆分技术委员会组织“电动汽车电池工作组”,开展电动汽车用电池管理系统标准的制定工作。

2015年12 月17日,电动车辆分技术委员会电动汽车用动力电池标准化工作组在海口召开了工作组首次会议,进行标准立项说明。

2016年1月~5月,编制组在调研目前国内外现有标准和技术发展现状的基础上,完成了《电动汽车电池管理系统技术条件》框架的初稿。

2016年5月25日,电动汽车用动力电池标准化工作组在深圳召开了工作组第二次会议,工作组成员单位对《电动汽车电池管理系统技术条件》初稿进行了充分的讨论,确立并统一了标准的制定原则和主体框架。

2016年6月,为了进一步把握目前国内电池管理系统行业的技术水平,向工作组成员单位开展电动汽车电池管理系统的绝缘性能、参数检测精度、电磁兼容性能、故障导向安全等方面的技术调研。

根据调研技术参数,进一步修改标准草案。

2016年10月10日,电动汽车用动力电池标准化工作组在宁德召开了工作组第三次会议,起草组介绍了标准修订思路,与会专家对标准的适用范围、术语定义、主要功能要求与测试方法进行研讨。

会后根据反馈意见对标准重新进行了梳理与修改。

2017年3月21日,邀请了国内主要整车厂和BMS供应商在天津召开BMS标准专题讨论会,会上经过讨论对多数性能指标达成一致意见,但电磁兼容、故障诊断、延时断电等方面提出新的修改意见,并进一步明确电气负荷和气候负荷的具体试验项目。

2017年4月5日,电动汽车用动力电池标准化工作组在昆明召开了工作组第四次会议,总结了标准编写的前期工作,并对《电动汽车电池管理系统技术条件》标准的延时断电、SOC估算精度以及系统功耗要求进行了深入的研讨,根据工作组成员单位积极反馈意见,进一步完善了标准草案。

2017年5月18日~19日,与德国汽车工业协会(VDA)进行了标准交流研讨。

起草组重点介绍标准的立项目的、编制过程和基本框架以及技术内容,并对BMS电磁兼容性能、SOC估算、均衡等问题进行探讨。

2018年2月2日,邀请了国内主要整车厂和BMS供应商在北京市召开电动汽车用电池管理系统技术条件讨论会,与会专家对标准条款进行了详细的梳理与研讨,对SOC估算精度要求与试验方法、耐盐雾试验要求、快速脉冲群抗扰度要求与试验方法、SOP和均衡试验方法达成一致意见。

2018年3月12日,起草组与镍氢电池BMS的技术专家针对镍氢电池BMS的参数检测精度、绝缘电阻测试、电压采用精度测试、SOC估算精度等方面进行了交流研讨,会后要求相关单位提供必要的数据,以支撑标准草案的修订工作。

2018年4月12日,电动汽车用动力电池标准化工作组在成都召开了工作组第五次会议,重点讨论了镍氢电池BMS状态参数测量精度与测试方法的特殊要求问题,会后通过修订形成标准征求意见稿。

二、 标准编制原则和主要内容1、编制原则1)本标准编写符合GB/T 1.1《标准化工作导则》规定;2)本着“试验检测可操作性强,有据可依”的原则立足国内电动汽车电池管理系统的技术现状,充分参考国内外先进经验以及相关企业标准、行业标准。

3)针对修订内容,在工作组内进行多次意见征求,并在会上充分讨论。

2、主要内容本标准规定了电动汽车用蓄电池管理系统的术语与定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志等。

本标准适用于电动汽车用锂离子动力蓄电池的管理系统,镍氢动力蓄电池及其他类型动力蓄电池的管理系统可参照执行。

本标准主要技术内容如下:(1)术语有关电池系统、电池管理系统的定义主要参考GB/T 19569—2017 《电动汽车术语》标准,参照电池荷电状态(SOC)的定义描述方法,首次给出电池功率状态(SOP)定义。

(2)使用条件根据整车企业的通用需求和电池系统使用情况,为了更好地规范电池管理系统环境方面的性能测试,标准规定了电池管理系统正常工作的使用条件。

此外,整车企业也可根据实际应用中电池管理系统具体安装位置进一步提出特殊性的要求。

工作温度:-20℃~60℃贮存温度:-40℃~85℃工作湿度:5%~95%供电电源:9~16V/16~32V(3)基本功能要求明确电池管理系统必备的功能需求,包括数据监测、故障诊断与记录、自检、与整车和非车载充电机的通讯、安全防护、SOC估算。

与整车实现技术方案密切相关的功能,如绝缘电阻值检测、高压互锁、SOP估算和均衡功能均规定为可选功能。

(4)状态参数测量精度基于主要生产厂商技术调研数据以及多次工作组会议的深入讨论,考虑不同系统的测量范围的差异,标准规定总电压、总电流、单体(电芯组)电压的测量精度必须满足满量程误差以及最大误差的较小值。

根据现有镍氢动力蓄电池企业提出的反馈意见,考虑镍氢电池电压不均衡以及过充的耐受能力优于锂离子电池,因此标准中适当放宽了镍氢电池管理系统的总电流、单体(电芯组)电压、温度测量精度的要求。

但是在调研过程中企业反馈意见以及支撑数据较少,需在全行业范围进一步征求意见。

(5)SOC估算精度准确的SOC估算可以合理利用电池,延长电池组的使用寿命,实际应用中 SOC估算误差包括计量累计误差和状态初始误差,而对于SOC估算的全面评测与实际补偿方案密切相关,因此本标准仅规定了与电池管理系统硬件设计相关的累计误差的性能要求与测试方法。

对于状态初始误差的修正速度,仅在附录B中提供推荐的测试方法。

针对非插电式混合动力汽车的SOC估算精度,考虑了部分企业的反馈意见,在标准中适当放宽了要求,详细说明如下:纯电动汽车、外部充电式混合动力电动汽车的SOC估算的累计误差应不大于5%。

不可外接充电的混合动力电动汽车的SOC估算的累积误差,锂离子电池系统应不大于15%、镍氢电池系统应不大于20%。

对于GB/T19596—2017《电动汽车术语》标准中定义的纯电动汽车(3.1.1.1)和外部充电式混合动力电动汽车(3.1.1.2.2),SOC估算误差会影响直接其续航里程,因此SOC估算需要具有较高的精度要求。

依据相关企业反馈意见,镍氢电池系统SOC使用范围为40-80%,通过试验数据和实例证明(参见图1和图2),镍氢电池在SOC估算发生20%偏离的情况下,对充放电循环特性没有影响,并且考虑镍氢电池比锂离子电池具有更好的耐过充电性能。

所以,适当放宽了非插电式混合动力电动汽车的SOC估算精度的要求,同时也降低了对于镍氢电池SOC估算累计误差的精度要求。

图 1 镍氢电池充放电循环曲线图 2 镍氢电池过充电试验(6)绝缘性能为了保证电动汽车动力电池系统的系统安全,提升了电池管理系统绝缘性能的要求。

绝缘电阻分为工作情况和不工作情况,在不工作时要求系统自身的绝缘电阻不小于10MΩ,与GB/T 28046.2通用标准的要求一致。

电池管理系统工作时,由于绝缘检测电路的接入会降低整个系统的绝缘电阻,标准规定电池管理系统绝缘电阻符合GB/T 18384.3电动汽车安全标准的要求。

(7)环境适应性通过与电动汽车整车企业的反复讨论,逐渐明确了电动汽车整车对电池管理系统的要求,标准中重点完善了对于电池管理系统电气环境、气候环境、机械环境以及电磁环境的性能要求以及测试方法。

三、 主要试验(或验证)情况分析(1)状态参数测量精度试验考虑到测试的可重复性与可实施性,标准规定参数精度试验可以采用配置电池系统或者通过电池模拟系统进行。

基于本标准规定的电池管理系统通用工作条件,因此各状态参数测量精度均规定在-20℃、25℃和60℃三个温度环境下进行测试。

其中,由于状态参数测量精度需要同时满足满量程精度以及最小测量误差的两方面的要求,因此,规定总电压和总电流需要分别在0%、50%、100%满量程上进行试验。

单体(电芯组)电压测量精度分别根据电池特性的不同,选定三个电压值进行试验。

考虑电池管理系统应该具有系统全应用范围内的温度测量能力,因此温度测量精度规定必须在5个典型温度点(-40℃、0℃、25℃、40℃、125℃)进行试验。

充分考虑应用中系统绝缘正常、绝缘降低多级报警临界值以及绝缘破坏多种情况,标准规定分别40%、60%、80%、100%电压满量程下,接入5种(80Ω/V、100Ω/V、300Ω/V、500Ω/V和2kΩ/V)不同标准绝缘电阻阵列,进行绝缘电阻测量精度试验。

(2)SOC估算精度试验SOC累计误差精度测试需要选择电池管理系统适用的最小单元系统进行试验,考虑目前主流的SOC估算方法为安时积分累积同时采用其他方法修正,将SOC测试分为SOC累计误差测试和SOC误差修正速度测试。

其中安时累积作为BMS基本功能,标准中列为规范性附录,提出精度要求,SOC范围设定在30% ~ 80%之间。

SOC误差修正速度因算法不同存在差异,列为推荐性附录,对精度不做要求,分别在低端SOC(≤30%),中间SOC (30%-80%),高端SOC(≥80%)三段区间进行测试。

测试工况选取了行业内使用较广的美国城市运行工况DST和FUDS。

考虑不同温度下SOC误差不同,要求在0℃,25℃和40℃三个温度进行测试,其中低温考虑测试工况中存在制动时的充电过程,为保证电池安全性,选在0℃以上;高温40℃为不强制要求,由检测机构在参考制造商技术规范的基础上选做。

(3)绝缘性能试验绝缘电阻和绝缘性能基本试验方法主要参考汽车领域通用标准GB/T 28046.2,但是考虑电动汽车存在高压系统,并且根据最新发布的电动汽车安全要求标准GB/T 18384和具有相同电压等级的电动汽车传导充电系统标准GB/T 18487,适当提高了试验电压等级,以保障整个电池系统的运行安全。