物质的变化和性质笔记

- 格式:ppt

- 大小:554.50 KB

- 文档页数:13

九年级上册化学书笔记第一单元走进化学世界一、物质的变化和性质:1、物质的变化:物理变化表示没有新物质生成,化学变化则表示有新物质生成;2、物质的性质:物质性质中不需发通过化学变化才能表现出来的性质叫做物理性质,比如说颜色、状态、气味、硬度、密度、熔点、沸点等;而物质性质必须通过化学变化才能表现出来的性质叫做化学性质,比如可燃性、氧化性、还原性、毒性等。

二、基本实验操作:1、药品的取用(1)取药量:一般固体只需盖满试管底部,液体取1—2毫升;(2)注意事项:记住不闻、不尝和不摸;(3)取用少量液体药品用胶头滴管,取用一定量的液体药品用量筒量取,读数时,量筒必须放平,视线与液体凹液面的最低处保持水平,取用较大量液体时用倾倒方法,瓶塞倒放,标签向手心,瓶口要紧靠容器口。

2、物质的加热(1)酒精灯的火焰分为外焰、内焰、焰心三部分,其中外焰温度最高;(2)使用酒精灯时,酒精不能超过灯容积的2/3,绝对禁止用嘴吹灭酒精灯,需要用灯帽盖熄;(3)给试管液体加热,试管所盛液体体积不能超过试管容积的1/3,此外试管要倾斜放置。

3、仪器的洗涤玻璃仪器在容器内壁既不聚成水滴,也不成股流下。

第二单元我们周围的空气一、空气的成分和组成1、空气的成分:主要有氮气和氧气,还有稀有气体、二氧化碳等其它气体和杂质。

2、空气中氧气含量的测定:实验现象为有大量白烟产生,广口瓶内液面上升约1/5体积,这个反应的化学方程式是4P5O2点燃4P2O5,得出的结论是空气是混合物,其中氧气约占空气体积的1/5,,氮气约占空气体积的4/5。

3、空气的污染及防治:对空气造成污染的主要是有害气体和烟尘等,目前计入空气污染指数的项目为CO、SO2、NO2、O3和可吸入颗粒物等。

二、氧气的化学性质1、物理性质:无色、无味的气体,密度比空气大,不易溶于水。

2、氧气的化学性质:比较活泼,在反应中作氧化剂。

3、氧气的制取(1)工业制氧气―――分离液态空气法法,利用空气中氧气和氮气的沸点不同,此变化属于物理变化。

九年级化学上册第一单元笔记一、物质的变化和性质。

1. 物理变化。

- 定义:没有生成其他物质的变化。

- 实例:- 水的三态变化(固态冰受热融化成液态水,液态水受热汽化成气态水蒸气,反之亦然)。

- 胆矾的研碎(块状胆矾被研磨成粉末状,只是形状发生了改变,物质本身没有变化)。

- 特征:形状、状态等发生改变,物质的本质不变。

2. 化学变化(化学反应)- 定义:生成其他物质的变化。

- 实例:- 镁条燃烧(镁和氧气反应生成氧化镁,化学方程式为2Mg +O_2{点燃}{===}2MgO,有白色固体生成)。

- 加热碱式碳酸铜(绿色粉末碱式碳酸铜受热分解成黑色的氧化铜、水和二氧化碳,化学方程式为Cu_2(OH)_2CO_3{}{===}2CuO + H_2O+CO_2↑)。

- 特征:有新物质生成,常伴随发光、发热、变色、产生气体、生成沉淀等现象。

但有这些现象的不一定是化学变化,如灯泡发光是物理变化。

3. 物理性质。

- 定义:物质不需要发生化学变化就表现出来的性质。

- 内容:- 颜色、状态、气味、硬度、熔点、沸点、密度、溶解性、挥发性、导电性、导热性、延展性等。

- 例如,铁是银白色固体(颜色、状态),水在100^∘C时沸腾(沸点),食盐能溶解在水中(溶解性)。

4. 化学性质。

- 定义:物质在化学变化中表现出来的性质。

- 内容:- 可燃性、助燃性、氧化性、还原性、酸碱性、稳定性等。

- 例如,镁条能在空气中燃烧(可燃性),氧气能支持燃烧(助燃性),一氧化碳具有还原性(在还原氧化铜等反应中体现)。

二、化学是一门以实验为基础的科学。

1. 对蜡烛及其燃烧的探究。

- 蜡烛的物理性质:- 白色、固态、圆柱状、有轻微气味、质地较软(可用小刀切割)、密度比水小(将蜡烛放入水中,蜡烛浮在水面上)。

- 蜡烛燃烧时:- 火焰分为三层,外焰、内焰、焰心。

外焰温度最高(用一根火柴梗平放在火焰中,约1 - 2秒后取出,外焰部分的火柴梗最先变黑)。

第一单元走进化学世界第一节物质的变化和性质一、物质的变化1.物理变化:没有其他物质生成2.化学变化,有其他物质生成(又叫化学反应)3.区别与联系①判断依据:有无新物质产生(化学变化一定伴随能量变化)。

②化学变化常见伴随现象:发光,放热、吸热产生沉淀,有气泡等。

注意:现象仅用于理解,具体区分用判断依据。

③常见物理变化:玻璃破碎,铁水铸成锅,汽油挥发,状态(固液气),形状改变。

常见化学变化:食物质烂、酿酒/醋、金属生锈,动植物呼吸,烧制陶瓷,物质燃烧,冶炼金属。

④联系:化学变化中一定同时发生物理变化!但是,物理变化一定没有化学变化二、物质的性质1.物理性质:不需要在化学变化中体现。

e.g.:密度,硬度,质量,颜色,气味、熔点,状态,导电性、导热性,延展性2.化学性质:需要在化学变化中体现。

e.g.:可燃性,助燃性(支持燃烧),酸碱性,届蚀性,毒性,稳定性3.性质变化区分变化:对过程的描述,常用“生成”“得到”等词。

性质:固有的属性,常用“能”“可以”等词。

三、鉴别氧气和二氧化碳方法①分别伸入燃着的小木条:O2燃烧更旺,CO2直立即熄灭②分别倒入澄清石灰水,振荡:O2 无明显现象,CO2变浑浊③分别伸入带火星的小木条:O2重新燃烧, CO2立即熄灭第二节化学是一门以实验为基础的科学一.蜡烛燃烧1.点燃前就是我们肉眼见到的正常状态。

2.点燃时①火焰分为三层:外焰,内焰,焰心②木条横穿三层火焰.现象:与外焰接触部分最黑结论:外烧温度最高③产物的检验(1)用干燥烧杯罩在火焰上方现象:烧杯内壁有水雾结论:燃烧产生水(H20)(2)用沾有澄清石灰水烧杯置在火焰上方现象:澄清石灰水变混浊结论:燃烧产生二氧化碳(CO2)(3)石蜡+氧气(→(点燃)→)二氧化碳+水3.熄灭①熄灭有白烟(→点燃→白烟(就是石蜡固体小颗粒))二、呼出气体和空气成分1.收集呼出气体:排水法①集气瓶装满水,从侧面盖好毛玻璃片,集满后在水中盖好玻璃片,取出2.比较成分的含量①O2:分别伸入燃着的小木条现象:空气中燃烧时间比呼出气体中更长结论:空气中氧气含量比呼出气体中高②CO2:分别倒入澄清石灰水现象:只有呼出气体中澄清石灰水变浑浊结论:呼出气体中CO2含量(浓度)比空气中高③水蒸气(H20):向玻璃片上哈气现象:有水雾结论:呼出气体中水蒸气含量比空气中高第三节走进化学实验室一.实验室药品取用规则1.不用手拿,不要近闻,不能品尝。

九年级上册化学人教版笔记一、走进化学世界1. 化学的概念- 化学是在分子、原子层次上研究物质的性质、组成、结构与变化规律的科学。

就像探秘微观世界的小侦探,要搞清楚物质到底是怎么回事儿。

2. 物质的变化- 物理变化- 定义:没有生成其他物质的变化。

比如水变成冰,只是状态变了,从液态变成固态,本质还是水,就像人换了身衣服,还是那个人。

常见的物理变化有物质的三态变化(固态、液态、气态之间的转换)、形状的改变等。

- 化学变化(化学反应)- 定义:生成其他物质的变化。

例如铁生锈,铁变成了铁锈,铁锈可不是铁了,这就像孙悟空七十二变,变成了另外一个东西。

化学变化常常伴随着一些现象,像发光、发热、变色、产生气体、生成沉淀等。

不过要注意哦,有这些现象的不一定就是化学变化,比如灯泡发光是物理变化。

3. 物质的性质- 物理性质- 不需要发生化学变化就表现出来的性质。

包括颜色、状态、气味、熔点、沸点、硬度、密度、溶解性等。

这就好比是一个人的外貌特征,不经过什么特殊变化就能看出来。

- 化学性质- 在化学变化中表现出来的性质。

像可燃性(物质能不能燃烧)、氧化性(有没有夺电子的能力)、还原性(有没有给电子的能力)等。

这就像是一个人的内在能力,得在特定的“化学战斗”(化学反应)中才能展现出来。

4. 化学实验基本操作- 药品的取用- 固体药品:- 块状的用镊子夹取,一横二放三慢竖。

就像把一个大砖头(块状固体)小心翼翼地放进盒子(试管)里,先把试管横过来,把固体放进去,再慢慢把试管竖起来。

- 粉末状的用药匙或纸槽取用,一斜二送三直立。

把粉末像滑滑梯一样(一斜)送进试管底部(二送),然后把试管直立起来(三直立)。

- 液体药品:- 较多量时,直接倾倒。

瓶塞倒放(防止瓶塞沾上杂质污染药品),标签向着手心(防止药液流下腐蚀标签),瓶口紧挨试管口。

这就像给口渴的人倒饮料,得稳稳地倒,还不能弄脏瓶子和周围。

- 少量时,用胶头滴管。

垂直悬空滴加,不能伸入试管内,也不能平放或倒置滴管,不然液体会倒流,就像鼻涕倒流一样恶心,而且会腐蚀胶头。

沪教版六上科学书课堂笔记第一章:物质的性质1. 物质的分类物质是构成一切物体的基本单位,根据物质的化学性质,可以将物质分为物质和混合物两大类。

物质是由相同或不同的原子组成的,而混合物则是由两种或两种以上不同种类物质按一定的比例混合而成的。

2. 物质的性质物质的性质指的是物质所具有的特定的物理和化学特征。

物质的性质包括物质的颜色、气味、硬度、熔点、沸点等。

根据物质的性质,可以将物质进一步分为化学性质和物理性质。

3. 物质的变化物质的变化可以分为物理变化和化学变化两类。

物理变化是指物质在不改变其组成的情况下所发生的变化,如物质的相变、形态的改变等;化学变化则是指物质在发生化学反应时所发生的变化,如化学反应产生的气体、颜色的变化等。

第二章:空气和氧气1. 空气的组成空气是地球大气层中的气体混合物,其主要成分为氮气和氧气。

空气中还含有少量的二氧化碳、水蒸气等气体。

2. 氧气的性质氧气是一种无色、无味、无臭的气体,在常温常压下是一个二原子分子气体。

氧气是燃烧的必需物质,没有氧气就没有燃烧,因此在生活中氧气起着非常重要的作用。

3. 氧气的制取氧气可以通过一系列方法制取,如通过加热氧化亚铜、过氧化氢水解等方法可以得到高纯度的氧气。

第三章:水和溶液1. 水的性质水是一种无色、无味、无臭的透明液体,是地球上生物体所必需的物质之一,具有化学性质稳定、溶解性强等特点。

2. 水的循环水循环是指地球上水分在大气圈、地球表面及地下持续循环的过程。

包括蒸发、凝结、降水、地表径流等过程。

3. 溶液的制备溶液是指将溶质溶解在溶剂中而形成的一种均匀的混合物。

溶液的制备可以通过溶质与溶剂的溶解、搅拌等方法来完成。

第四章:酸、碱和盐1. 酸的性质酸是一类具有酸味、酸性、腐蚀性和导电性的化合物。

酸可以与碱反应生成盐和水,也可以与金属反应放出氢气。

2. 碱的性质碱是指具有碱味、碱性、腐蚀性和导电性的化合物。

碱可以与酸发生中和反应,生成盐和水。

化学笔记整理1.1化学使世界更加美好一、物质的运动和变化1.分辨自然科学研究对象2.物质的变化物理变化:没有其他物质生成的变化。

例:矿石粉粹、水的三态变化、碘升华、灯泡通电后发光发热、汽油挥发、铝压成铝箔……伴随现象:仅形态、大小、形状的变化。

化学变化:有其他物质生成的变化。

例:木炭燃烧、铁生锈、食物腐烂……伴随现象:伴随能量的变化,发光、发热、颜色改变,生成气体、沉淀等。

物理变化与化学变化的区别: 是否生成新的物质。

化学变化的特征:生成新的物质。

物质发生化学变化时,往往伴随着物理变化。

但物理变化中不一定有化学变化。

3.物质的性质●物理性质:不需要发生化学变化就表现出来的性质①色、态、味②熔、沸点③硬度、密度④溶解性、挥发性⑤吸附性⑥导电传热性●化学性质:只有通过发生化学变化才能表现出来的性质①可燃性②助燃性③稳定性④毒性⑤酸、碱性⑥氧化还原性4.体验化学变化●大理石与盐酸反应实验现象:大理石逐渐溶解,有大量气泡产生。

文字反应式:碳酸钙+ 盐酸氯化钙+ 水+ 二氧化碳CaCO3HCl CaCl2 H2O CO2●向澄清石灰水中吹气实验现象: 澄清石灰水变浑浊。

氢氧化钙+ 二氧化碳→碳酸钙+ 水Ca(OH)2 CO2 CaCO3H2O●镁带燃烧(在空气中)实验现象:剧烈燃烧,发出耀眼白光,生成白色粉末状固体,放出热量。

点燃镁+ 氧气氧化镁Mg O2 MgO5.化学反应的表示方法:反应条件反应物1+反应物2……生成物1+生成物2+……二、化学研究什么①可燃冰②金刚石是八面体的网状立体结构③生物固氮三、化学促进社会的发展酿酒制陶瓷烧石灰早期炼铜、炼铁练习:下列各组变化中,前者为物理变化、后者为化学化学的是( D )A.镜子摔破,气球爆炸B.二氧化碳使澄清石灰水变浑浊,干冰升华C.铜在潮湿的空气中生成铜绿,食物变质D.汽油挥发,白磷自燃1.2 走进化学实验室一、化学实验室常见化学仪器1、存放药品的仪器固体:广口瓶液体:细口瓶、滴瓶(少量)气体:集气瓶2、取用仪器固体:块状、大颗粒——镊子粉末、小颗粒——药匙液体:胶头滴管3、加热仪器酒精灯注意事项:(1)酒精灯里的酒精不能超过酒精灯容积的2/3。

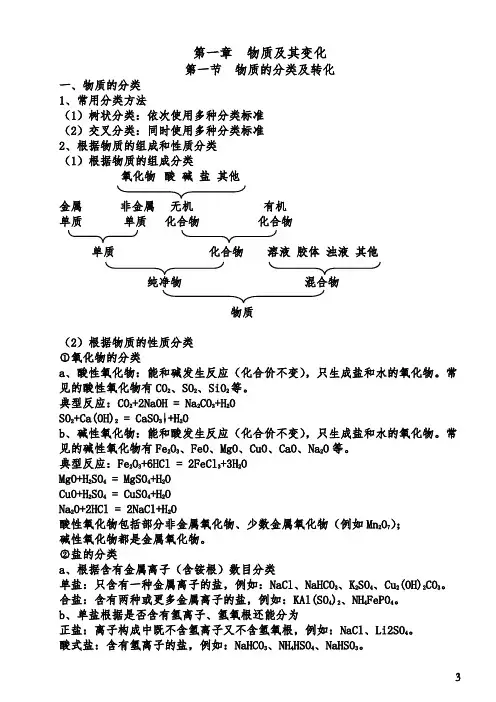

第一章物质及其变化第一节物质的分类及转化一、物质的分类1、常用分类方法(1)树状分类:依次使用多种分类标准(2)交叉分类:同时使用多种分类标准2、根据物质的组成和性质分类(1)根据物质的组成分类氧化物酸碱盐其他金属非金属无机有机单质单质化合物化合物单质化合物溶液胶体浊液其他物质(2)根据物质的性质分类○1氧化物的分类a、酸性氧化物:能和碱发生反应(化合价不变),只生成盐和水的氧化物。

常见的酸性氧化物有CO2、SO2、SiO2等。

典型反应:CO2+2NaOH = Na2CO3+H2OSO2+Ca(OH)2 = CaSO3↓+H2Ob、碱性氧化物:能和酸发生反应(化合价不变),只生成盐和水的氧化物。

常见的碱性氧化物有Fe2O3、FeO、MgO、CuO、CaO、Na2O等。

典型反应:Fe2O3+6HCl = 2FeCl3+3H2OMgO+H2SO4 = MgSO4+H2OCuO+H2SO4 = CuSO4+H2ONa2O+2HCl = 2NaCl+H2O酸性氧化物包括部分非金属氧化物、少数金属氧化物(例如Mn2O7);碱性氧化物都是金属氧化物。

○2盐的分类a、根据含有金属离子(含铵根)数目分类单盐:只含有一种金属离子的盐,例如:NaCl、NaHCO3、K2SO4、Cu2(OH)2CO3。

合盐:含有两种或更多金属离子的盐,例如:KAl(SO4)2、NH4FePO4。

b、单盐根据是否含有氢离子、氢氧根还能分为正盐:离子构成中既不含氢离子又不含氢氧根,例如:NaCl、Li2SO4。

酸式盐:含有氢离子的盐,例如:NaHCO3、NH4HSO4、NaHSO3。

碱式盐:含有氢氧根的盐,例如:Cu2(OH)2CO3、Mg(OH)Cl。

2、分散系及其分类(1)分散系一种或多种物质分散到另一种物质中形成的混合体系被称为分散系。

被分散的物质叫分散质,另一种物质叫分散剂。

(2)分散系根据分散质粒子直径大小的分类粒子直径小于1nm(或10-9m):溶液粒子直径介于1nm至100nm(或10-9m至10-7m):胶体粒子直径大于100nm(或10-7m):浊液(3)根据分散剂的聚集状态能将胶体分成气溶胶、液溶胶、固溶胶,根据分散质和分散剂的聚集状态能将胶体最多分成九种。

初三上册化学学霸笔记一、基本概念1. 物质的变化:没有生成新物质的变化叫做物理变化;有新物质生成的变化叫做化学变化。

2. 物理性质:物质不需要发生化学变化就表现出来的性质,如颜色、状态、气味、熔点、沸点等。

3. 化学性质:物质在化学变化中表现出来的性质。

4. 纯净物:只由一种物质组成的物质。

5. 混合物:由两种或两种以上物质组成的物质。

6. 单质:由同种元素组成的纯净物。

7. 化合物:由不同种元素组成的纯净物。

二、元素与原子1. 原子的构成:原子是由原子核和核外电子构成的。

2. 原子的质量主要集中在原子核上。

3. 相对原子质量:以一种碳原子质量的1/12为标准,其他原子的质量跟它相比较所得到的比,作为这种原子的相对原子质量。

4. 元素:具有相同核电荷数(即核内质子数)的一类原子的总称。

5. 元素在自然界中的分布并不均匀,按质量计算,地壳里含量最多的是氧元素,其次是硅、铝、铁等。

6. 原子是化学变化中的最小粒子。

三、物质组成和分类1. 化合物(氧化物、酸、碱、盐)的组成特点。

2. 溶液的组成及表示方法。

3. 溶液的浓稀与溶液是否饱和无关。

4. 饱和溶液与不饱和溶液的转化关系。

5. 溶解度曲线及其应用。

6. 混合物的分离和提纯(过滤、蒸发、结晶、蒸馏)。

7. 粗盐提纯实验及其结果分析。

8. 溶液的酸碱性与溶液$pH$的关系。

9. $pH$试纸的使用方法。

10. 酸碱指示剂(石蕊、酚酞)的性质及其变色范围。

11. 常见离子的检验方法及检验试剂(焰色反应)。

12. 化肥的种类与作用(氮肥、磷肥、钾肥、复合肥)。

13. 实验室制取氧气原理及装置(高锰酸钾制取氧气)。

14. 用排水法收集氧气的方法及注意事项。

1.1物质的变化和性质一、物理变化和化学变化1.物理变化(1)定义:没有生成新物质的变化。

(物质的形状和状态发生改变)(2)举例:玻璃碎了、水结成冰、酒精挥发、冰雪融化、石蜡熔化、干冰升华、气球爆炸、铁水铸成铁锅。

2.化学变化(1)定义:生成新物质的变化。

(2)举例:铁生锈、食物腐败、燃料燃烧、爆竹爆炸、大理石和稀盐酸反应生成二氧化碳(3)伴随现象:发光、放热、吸热,颜色改变、生成气体、生成沉淀等(不能作为判断化学变化的依据)3.联系:发生化学变化的同时一定伴随物理变化,物理变化的同时不一定发生化学变化。

4.本质区别:是否有新物质生成。

5.注:(1)所有燃烧都是化学变化。

(2)爆炸不一定是化学变化。

(3)伴随发光、放热、颜色改变、放出气体、生成沉淀等现象的变化不一定是化学变化,例如电灯通电发光。

二、物理性质和化学性质1.物理性质(1)定义:物质不需要通过化学变化就表现出来的性质。

(由感官感知或由仪器测定)(2)举例:通常状况下,水是一种无色无味的液体;酒精易挥发;包括:物质的颜色、状态、气味、密度、硬度、熔点、沸点、溶解性、挥发性、导电性、导热性、延展性、吸附性、2.化学性质(1)定义:物质在化学变化中表现出来的性质。

(2)举例:铁在潮湿的空气中容易生锈、木材能燃烧、包括:可燃性、助燃性、氧化性、还原性、活泼性、稳定性、腐蚀性、毒性、酸性、碱性3.注:描述物质的性质时往往会用“是”、“会”、“能”、“容易”、“可以”等这些字眼。

4.氧气和二氧化碳的性质:通常状况下,氧气是一种无色无味的气体,能支持燃烧。

将带火星的小木条伸入氧气中,小木条复燃。

通常状况下,二氧化碳是一种无色无味的气体,不能燃烧,不能支持燃烧。

将燃着的小木条伸入二氧化碳集气瓶中,小木条熄灭。

区别二氧化碳和氧气的方法:(1)向两瓶气体中分别滴加澄清石灰水,使澄清石灰水变浑浊的是二氧化碳,不能使澄清石灰水变浑浊的是氧气。

(2)将燃着的木条分别伸入两瓶气体,能使燃着的木条燃烧得更旺的是氧气,使燃着的木条熄灭的是二氧化碳。

九下化学第一单元知识点笔记以下是九下化学第一单元的知识点笔记,供您参考:1. 物质的变化:物质的变化有物理变化和化学变化。

物理变化是没有生成新物质的变化,例如水的三态变化;化学变化是生成新物质的变化,例如蜡烛燃烧。

2. 物质的性质:物质的性质可以分为物理性质和化学性质。

物理性质是物质不需要发生化学变化就表现出来的性质,例如颜色、状态、气味、熔点、沸点、硬度等;化学性质是物质在化学变化中表现出来的性质,例如可燃性、氧化性、还原性等。

3. 化学式:化学式是用元素符号和数字表示物质组成的式子。

根据化合价原则,可以确定物质的化学式。

4. 化合价:化合价是元素在化合物中的原子个数比。

同种元素在化合物中的化合价代数和为零。

常见的化合价有:氢+1价,氧-2价,钠+1价,镁+2价,铝+3价,铁+2和+3价等。

5. 质量守恒定律:质量守恒定律是指在化学反应中,反应物的总质量等于生成物的总质量。

这是化学反应的基本规律之一。

6. 化学方程式:化学方程式是用化学式和适当的反应条件表示化学反应的式子。

根据质量守恒定律,化学方程式可以表示反应前后物质的质量关系。

7. 酸碱盐:酸是电离时产生的阳离子全部是氢离子的化合物;碱是电离时产生的阴离子全部是氢氧根离子的化合物;盐是电离时能产生金属阳离子(铵根离子)和酸根离子的化合物。

8. 酸碱指示剂:酸碱指示剂是用来指示溶液酸碱性的物质。

常见的酸碱指示剂有酚酞和石蕊。

9. 氧化还原反应:氧化还原反应是一种常见的化学反应类型。

在氧化还原反应中,物质得到氧或失去氢的过程称为氧化反应,物质失去氧或得到氢的过程称为还原反应。

氧化剂和还原剂是参与氧化还原反应的物质,氧化剂是得到电子的物质,还原剂是失去电子的物质。

以上是九下化学第一单元的知识点笔记,希望对您有所帮助。

第一章第一节一、物质是不断变化着的1.物质的变化形式1)物理变化: 变化过程中没有产生新物质的变化2)化学变化: 变化过程中产生了新物质的变化2.根本区别:1)宏观角度: 变化时是否有新的物质生成2)微观角度:a物理变化: 微粒间的间距发生了变化b化学变化:构成物质的分子先分解成原子, 原子再重新组合, 形成新的分子3.性质:1)物理性质: 不需要通过化学变化就表现出来的性质如: 颜色、气味、味道、状态、密度、软硬程度、熔点、沸点、溶解性、导电性、导热性等2)化学性质: 通过化学变化表现出来的性质如: 可燃性、氧化性、还原性、酸碱性、腐蚀性、毒性二、探究物质变化的方法1.了解物质变化的基本方法: 通过观察和实验, 寻找物质变化的证据2.物质变化的证据: 生成沉淀、颜色变化、气体产生、温度变化、发光发热、pH变化、状态形状变化等3.Pb(NO3)2+2KI == PbI2↓+ 2KNO3生成黄色沉淀4.Ca(OH)2+ Na2CO3 == CaCO3↓+ 2NaOH 生成白色絮状沉淀(澄清石灰水变浑浊)5.硫氰化钾与氯化铁反应, 溶液变成血红色利用这一性质, 可用硫氰化钾检验三价铁离子(Fe3+)的存在6.白色硫酸铜粉末遇水会呈蓝色利用这一性质, 可以做某种物质是否含有水分的检测剂(或检验实验中是否有水生成), 或作为少量水分的吸收剂(干燥剂)第二节一、电离1.电离: 物质溶解于水或受热熔化而形成自由移动离子的过程2.电离方程式二、酸性物质和碱性物质1.酸: 电离时产生的阳离子全部是氢离子H+的化合物1)HCl == H+ + Cl-H2SO4 == 2H+ + SO42-HNO3 == H+ + NO3-H2CO3 == 2H+ + CO32-H3PO4 == 3H+ + PO43-HClO3 == H+ + ClO3-2)酸根离子: 某种酸电离产生的阴离子, 叫做这种酸的酸根离子Cl- 盐酸根离子NO3-硝酸根离子SO42-硫酸根离子CO32- 碳酸根离子PO43- 磷酸根离子ClO3-氯酸根离子3)常见的酸: 盐酸HCl、硫酸H2SO4 、硝酸HNO3. 碳酸H2CO3.磷酸H3PO42.碱: 电离时产生的阴离子全部是氢氧根离子OH-的化合物1) NaOH == Na+ + OH-Ca(OH)2 == Ca2+ + 2OH-Ba(OH)2 == Ba2++ 2OH-Al(OH)3 == Al3+ + 3OH-2)常见的碱可溶性碱: 氢氧化钠NaOH 、氢氧化钙Ca(OH)2氢氧化钡Ba(OH)2、氢氧化钾KOH三、酸碱指示剂1.定义: 在酸性或碱性溶液里能显示出不同颜色的物质, 叫做酸碱指示剂, 常称指示剂2.四、溶液酸碱性的强弱程度1.pH是反映物质酸碱性强弱的指标pH < 7, 溶液呈酸性, pH值越低, 酸性越强pH > 7, 溶液呈碱性, pH值越高, 碱性越强pH = 7, 溶液呈中性2.测定物质酸碱性强弱(酸碱度)最常用、最简单的方法: 使用pH试纸pH试纸的正确使用:用洁净的玻璃棒蘸取少许被测溶液, 滴在pH试纸上, 将试纸显示的颜色与标准比色卡对照第三节一、盐酸1.盐酸是氯化氢气体的水溶液, 是混合物。

高中化学必修一第一章物质及其变化知识汇总笔记单选题1、下列叙述中,正确的是A.NaNO3在通电的条件下电离出NO3-和Na+B.稀硝酸溶液中存在的微粒主要有H+、NO3-和HNO3C.Na2SO4溶于水后,主要以Na+和SO42-形式存在D.BaSO4难溶于水,不属于电解质答案:CA.电离不需要通电,NaNO3在熔融状态或者水溶液的条件下电离出NO3-和Na+,A选项错误;B.稀硝酸是强电解质,其水溶液中完全电离为H+、NO3-,不存在HNO3分子,B选项错误;C.Na2SO4为强电解质,溶于水后完全电离,主要以Na+和SO42-形式存在,C选项正确;D.BaSO4难溶于水,但其微弱溶解的部分完全电离,是强电解质,D选项错误;答案选C。

2、能用H++OH-=H2O来表示的化学反应是A.氢氧化镁和稀盐酸反应B.Ba(OH)2溶液滴入稀硫酸中C.澄清石灰水和稀硝酸反应D.二氧化碳通入氢氧化钠溶液中答案:CA. 氢氧化镁为不溶性弱碱,离子方程式为:Mg(OH)2+2H+=Mg2++2H2O,则不能用H++OH-=H2O来表示,A错误;B. Ba(OH)2溶液滴入稀硫酸中生成硫酸钡沉淀和水,离子方程式为:Ba2++SO42-+2H++2OH-=BaSO4↓+2H2O,不能用H++OH-=H2O来表示,B错误;C. 澄清石灰水与稀硝酸反应,是强酸和强碱反应生成可溶于水的盐和水,能用离子方程式H++OH-=H2O表示,C正确;D. 二氧化碳通入氢氧化钠溶液中,离子方程式为:CO2+2OH-=CO32-+H2O,不能用H++OH-=H2O来表示,D错误;所以答案是:C。

3、H2S和O2的混合气体,通入FeCl2、CuCl2、FeCl3的混合溶液,转化关系如图所示。

下列描述正确的是A.在图示转化关系中化合价不变的元素只有氢、氯、铜B.过程Ⅱ反应的离子方程式为Cu2++S2−=CuS↓C.氧化性强弱的顺序为O2>S>Fe3+D.转化过程中参加循环反应的离子只有Fe2+、Fe3+答案:AA.根据图中信息,在图示转化关系中化合价不变的元素只有氢、氯、铜,故A正确;B.过程Ⅱ反应的离子方程式为Cu2++H2S=CuS↓+2H+,故B错误;C.根据反应III得到氧化性强弱的顺序为Fe3+>S,根据反应I得到氧化性强弱的顺序为O2>Fe3+,故C错误;D.转化过程中参加循环反应的离子有Cu2+、Fe2+、Fe3+,故D错误;综上所述,答案为A。

2024九上化学第一单元知识点总结笔记嘿呀!以下就是2024 九上化学第一单元的知识点总结笔记啦!首先呢,咱们来聊聊化学使世界变得更加绚丽多彩。

哎呀呀,化学这门学科可真是神奇又有趣呀!它研究的是物质的组成、结构、性质以及变化规律。

通过化学,我们能理解身边各种物质的本质,还能创造出新的有用的东西。

接下来,走进物质的变化和性质。

物质的变化分为物理变化和化学变化。

物理变化就像是水的蒸发、冰的融化,哎呀,这些变化只是物质的状态改变了,本质可没变哟!而化学变化呢,像铁的生锈、木材的燃烧,这可就不同啦,有新物质生成呢!物质的性质也有物理性质和化学性质之分。

物理性质包括颜色、状态、气味、熔点、沸点、硬度、密度等等。

化学性质呢,比如说可燃性、氧化性、还原性等等。

然后呀,咱们再说说化学实验。

化学实验可是学习化学的重要途径呢!在实验中,一定要注意安全哟!实验仪器也有好多,像试管、烧杯、酒精灯、量筒等等。

使用这些仪器的时候,一定要按照正确的方法操作呀!比如说,给液体加热时,试管口不能对着人,哇,这可太重要啦,不然会有危险的!还有化学实验的基本操作。

固体药品的取用,要用镊子或者药匙;液体药品的取用,要注意瓶塞倒放,标签向着手心。

给物质加热的时候,要用外焰加热,哎呀呀,这点可不能马虎!再讲讲走进化学实验室。

这里呀,要遵守实验室的规则,听从老师的指导。

实验结束后,要整理好仪器,处理好废弃物。

化学这门学科呀,充满了奥秘和惊喜!只要我们认真学习,就能发现更多的精彩呢!通过对第一单元这些知识点的总结,相信大家对化学有了初步的认识和了解。

哇,让我们一起在化学的世界里探索前行吧!。