实用类文本阅读专题复习

- 格式:doc

- 大小:26.50 KB

- 文档页数:3

实用类文本阅读知识复习教案一、教学目标1. 让学生掌握实用类文本的基本特点和阅读方法。

2. 提高学生提取、筛选、整合文本信息的能力。

3. 培养学生分析和评价文本的观点和态度的能力。

4. 引导学生关注现实生活,提高语文素养。

二、教学内容1. 实用类文本的概念及其分类。

2. 实用类文本阅读的基本方法。

3. 实用类文本的关键信息提取与整合。

4. 实用类文本的观点分析和评价。

5. 实用类文本阅读的实践演练。

三、教学重点与难点1. 重点:实用类文本的基本特点、阅读方法和技巧。

2. 难点:提取、筛选、整合文本信息,分析、评价文本观点和态度。

四、教学过程1. 导入:通过提问方式引导学生回顾实用类文本阅读的基本概念和方法。

2. 讲解:讲解实用类文本的分类、基本特点和阅读方法。

3. 实践:让学生分组练习提取、筛选、整合文本信息。

4. 分析:引导学生分析和评价文本观点和态度。

5. 总结:对本节课的内容进行总结,强调实用类文本阅读的重要性。

五、课后作业1. 复习本节课所学内容,整理笔记。

2. 选取一篇实用类文本进行自主阅读,尝试运用所学方法进行分析。

3. 结合自己的生活实际,思考实用类文本阅读在生活中的应用。

六、教学策略与方法1. 采用问题驱动法,引导学生主动探究实用类文本阅读的方法和技巧。

2. 运用案例分析法,通过具体实例讲解实用类文本的关键信息提取与整合。

3. 采用小组讨论法,让学生在合作中交流观点,提高分析和评价文本的能力。

4. 运用情境教学法,结合实际生活场景,让学生体验实用类文本阅读的应用价值。

七、教学评价1. 课堂参与度:观察学生在课堂上的发言和讨论情况,评估学生的参与程度。

2. 课后作业:检查学生的课后作业,评估学生对课堂内容的掌握程度。

3. 阅读测试:定期进行实用类文本阅读测试,评估学生的阅读能力和应用水平。

4. 学生自评:鼓励学生自我评价,反思自己在实用类文本阅读方面的进步。

八、教学资源1. 教材:选用适合学生水平的实用类文本阅读教材,提供系统性的学习资源。

实用类文本阅读专题突破湖北省武汉市新洲区刘镇中学叶建红一.实用类文本的特点及考查要求1.选材涉及说明文、议论文等文体,内容涉猎自然科学、人文科学、文化视野等。

选文以文质兼美的课外阅读材料为主。

2.考点为要点概括、文意把握、内容探究。

考题的设计注重引导学生形成良好的阅读习惯,在筛选信息、提取信息的过程中形成对事物或事理的整体认识,进而延展至生活,形成从文本走向生活,理解生活的能力。

二.阅读步骤及解题方法1.快速解读、整体认知。

答案就是文章中是解读这类文章客观题必须坚持的基本原则。

因此文章没有细看不要匆匆忙忙地做题,必须先快速浏览全文,用圈点勾画的方法在原文中画出重要信息,如中心句、过渡句、结论句等,然后明确文章的结构、思路和文章的主要内容,对文章的主旨产生一定认识,建立起对文章的整体认识。

为答题做好第一步的准备。

2.审题察意,按图索骥。

按题目要求,让试题备选项中的关键词句迅速回到原文信息源中,紧扣文本,找到相应语段的位置,相关语境,辨识细节,追踪筛选,定位对比,相互印证。

或求同,或求异,或求正,或求反。

逐项审查排除题目设置的干扰项,进而找到符合题意的答案。

3.明确错点,有的放矢。

错点的常规设计有如下几点:(1)替换法:即故意将因果互换,主客颠倒,或部分代全体,或以整体代局部,或将现实当推测,或将必然当可能。

(2)缺漏法:即故意缺漏原句的成分或某一方面的内容,不全面提示概念所包含的重要属性,造成信息残缺,以偏概全。

(3)添加法:即不立足文本,而是凭空设想,无中生有,或在相关的信息中添加望文生义的理解,与正确信息杂糅在一起。

(4)偷换法:即将两个不同的概念进行偷换,张冠李戴。

三.具体题型解题技巧(一)卷中第5小题,示例解析。

考点:要点概括分整体概括和局部概括。

例题1,文章介绍了有关砚的知识,下面概括不能与其他三项并列的一项是()(见《考试说明》)A.砚的历史B.四大名砚C.砚的雕工D.砚的优劣例题2,文章围绕膝关节讲了三个方面的内容,下面不属于这三方面的一项是()(见《四月调考卷》)A.膝关节的进化B.膝关节的功用C.膝关节的构造D.膝关节的保养例题3,下面对本文的观点概括准确的一项是()(见《考试说明》)A.“巧实力”和“硬实力”,“软实力”有差别B.生活的方方面面都可以挖掘“巧实力”C.在工作和生活中要注意发挥你的“巧实力”D.发挥“巧实力”并无固定模式[解析]例1、例2为说明文阅读的题目,考查整体概括重点在于理清文章的结构,认清题干的关键问题,例1考查并列知识,注意种属关系的概念不能并列,砚的雕工是判断砚的优劣条件之一,它是属于砚的优劣这一内容中的。

实用类文本阅读知识复习教案第一章:实用类文本阅读概述1.1 理解实用类文本的概念解释实用类文本的定义,如新闻报道、说明文、散文等。

强调其实用性和信息传递的特点。

1.2 分析实用类文本的构成要素介绍实用类文本的基本结构,如引言、主体和结论。

探讨、副、小等在文本中的作用。

第二章:理解实用类文本的技巧2.1 扫读与略读指导学生快速浏览文本,获取大意。

强调关注、和关键词。

2.2 细读与深读引导学生仔细阅读文本,理解细节信息。

强调关注作者的观点、论据和逻辑关系。

第三章:分析实用类文本的论证方法3.1 事实论证与数据论证解释事实论证和数据论证的概念。

指导学生识别和分析文本中的事实和数据。

3.2 举例论证与引用论证探讨举例论证和引用论证的作用。

引导学生分析例子和引用内容的相关性。

第四章:评价实用类文本的可靠性4.1 判断信息来源的可靠性教导学生评估信息来源的可信度。

强调关注作者的背景和立场。

4.2 识别偏见和主观性解释偏见和主观性的概念。

指导学生识别和分析文本中的偏见和主观性。

第五章:实用类文本阅读的实践与应用5.1 阅读新闻报道指导学生阅读新闻报道,理解其结构和内容。

强调关注新闻的客观性和准确性。

5.2 阅读说明文解释说明文的特征和目的。

引导学生分析说明文的逻辑结构和信息组织方式。

第六章:实用类文本阅读的策略6.1 确定阅读目的指导学生明确阅读目的,如获取信息、解决问题或娱乐等。

强调阅读目的对选择阅读策略的重要性。

6.2 选择合适的阅读策略介绍各种阅读策略,如预测、提问、联想和总结等。

引导学生根据阅读目的和文本特点选择合适的策略。

第七章:实用类文本的写作技巧7.1 清晰表达观点强调在实用类文本中清晰表达观点的重要性。

指导学生使用明确和简洁的语言表达自己的观点。

7.2 有效使用证据和例证解释在实用类文本中使用证据和例证的作用。

引导学生正确引用证据和例证,以支持自己的观点。

第八章:实用类文本的编辑和修改8.1 审阅和修改文本指导学生进行自我审阅和修改,以改进文本的逻辑和表达。

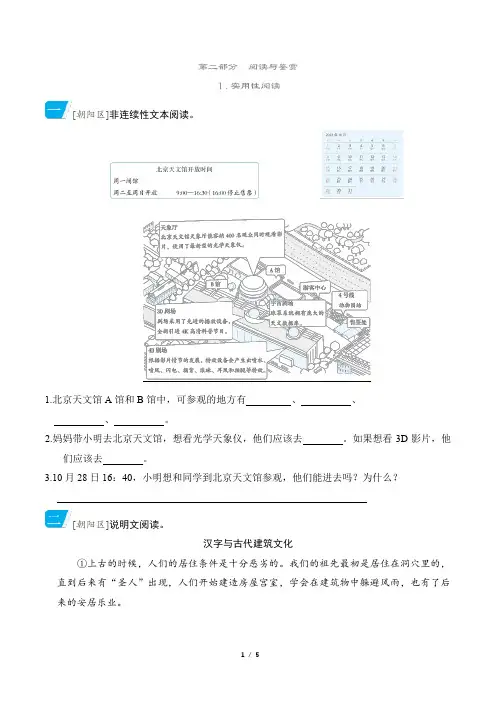

第二部分阅读与鉴赏1.实用性阅读[朝阳区]非连续性文本阅读。

1.北京天文馆A馆和B馆中,可参观的地方有、、、。

2.妈妈带小明去北京天文馆,想看光学天象仪,他们应该去。

如果想看3D影片,他们应该去。

3.10月28日16:40,小明想和同学到北京天文馆参观,他们能进去吗?为什么?[朝阳区]说明文阅读。

汉字与古代建筑文化①上古的时候,人们的居住条件是十分恶劣的。

我们的祖先最初是居住在洞穴里的,直到后来有“圣人”出现,人们开始建造房屋宫室,学会在建筑物中躲避风雨,也有了后来的安居乐业。

②考古发现也能够证明,早在几十万年前,北京猿人就已经居住在山洞里了。

随着原始人活动范围的扩大,天然洞穴已无法满足生活的需求,于是依地势而建造的人工洞穴开始出现。

人工洞穴深浅不一,有的一半露在地面上,用土筑成,这就形成了纯穴居到半穴居的过渡。

半穴居的建筑必须有墙和屋顶,为后来的地上建筑打好了基础。

③在人们移居到地上生活以后,“宫室”成了房屋的通称。

当时的“宫”并没有宫殿的意思,宫殿的意思是秦汉以后才产生的。

而在上古的时候,不管什么身份的人,所住的房子都叫宫。

秦汉以后,为别尊卑,宫才从一般住房的意义演变成帝王居所的专用名词。

皇帝把宫作为自己住处的专称,普通百姓就要避开这个字不用了。

④后来,随着建筑水平的提高,房屋逐渐形成了一定的格局,一般由堂、室、房三个主要部分组成。

堂与后面的室之间有墙隔开,并有户相通。

“户”在古代经常与“门”相对,“门”是较大的门,“户”是较小的门,“户”的甲骨文字形,正是“门”的一半。

有了堂的遮挡,室就显得私密、封闭得多。

室是人们日常生活起居的地方,“室”两旁的建筑叫“房”,也用于地位稍低之人居住。

房与旁,在古音上音近义通,房的得名,是由于它的位置,相对于室来说,处于整个宫室建筑比较偏、侧的位置。

⑤古代的房子一般是朝南的。

在室的北墙上一般要开一个窗户,这个窗户古代称作“向”。

向的甲骨文字形,正像房子上有窗户之形。

一、现代文阅读(共5题)1、阅读下面材料,完成下面小题。

材料一:历史地理学的起源至少可以追溯到我国最早的地理学著作《禹贡》。

这篇托名大禹的著作实际产生在战国后期。

《禹贡》虽以记载传说中的大禹治水后的地理状况为主,但也包含了对以往地理现象的追溯,含有历史地理学的成分。

成书于公元1世纪的《汉书·地理志》对见于典籍记载的重要地理要素,包括古国、历史政区、地名、河流、山岭、古迹等都做了记载和简要考证,并不局限于西汉一朝。

作者班固比较充分地利用已有的地理记载和地理研究成果,使得中国历史地理学研究初具雏形。

同样,成书于公元6世纪的《水经注》也从传世的数百种地理著作中搜集整理了大量史料,并做了深入的考证和研究。

今天,我们之所以还能知道先秦的某一个地名在现在的什么地方,能知道秦汉以降的疆域范围,能够大致了解黄河早期的几次改道,都离不开这两种著作。

在中国漫长的历史中,皇朝的更迭、政权的兴衰、疆城的盈缩、政区的分合和地名的更改不断发生;黄河下游及其支流的频繁决溢改道又经常引起有关地区地貌及水系的变迁,给社会生活带来相当大的影响。

中国古代繁荣的文化使这些变化大多得到了及时而详尽的记载,但由于在如此巨大的空间和时间中所发生的变化是如此复杂,已不是一般学者所能随意涉足,因而产生了一门专门学问——沿革地理。

沿革地理研究的内容关系到国计民生,也是治学的基础,例如历史地名的注释和考证、历代疆域和政区的变迁、黄河等水道的变迁,特别是与儒家经典和传统正史的理解有关的地理名称和地理知识,都被看成是治学的基本功。

沿革地理的成就在清代中期达到高峰,很多乾嘉学者致力于此。

但是沿革地理并不等于历史地理学,二者不仅有量的不同,而且有质的区别。

就研究内容而言,前者主要是疆域政区、地名和水道的变迁,后者却涉及地理学的各个分支。

就研究的性质而言,前者一般只是对现象的描述和复原,很少涉及变化的原因,后者则不仅要复原各种以往的地理现象,而且要寻找它们变化发展的原因,探索背后的规律。

【高考语文专题复习】现代文阅读Ⅰ信息类文本阅读实用类文本阅读——科普文章的特色考法教学目标把握科普类文章的特色及考法,准确阅读解答科普类文章的各种设题。

教学重点难点探究做题规律,避开设题陷阱,准确得出结论。

教学过程一考情考向近两年来,新高考的信息类阅读主要选择论述类文本为命题对象,但信息类阅读既包括论述类文本阅读,也包括实用类文本阅读,在高考命题日益灵活的当下,实用类文本也应纳入复习备考的范围。

2023年全国甲卷《以考古学构建中国上古史》,《树的秘密生命》,2023年全国乙卷《深时之旅》就分别选自社科类和自科类文章,科普类文章作为轮考点,不应被忽略。

科普类文章的选择题跟论述类做题思路是一致的,这里重点针对科普类文本的主要文体知识及常考主观题目进行概括梳理分析。

二科普文类文章的特点科普文是一种以科学技术知识为题材,用文艺性笔调写成的文章。

就其内容看,一般是对科学知识的讲解,对新兴学科的介绍,对某种规律的阐述,对新技术、新材料、新工艺的说明,它兼有说明文和散文的特征。

就其写作看,主要是运用说明的表达方式兼以或形象生动,或通俗易懂,或亦庄亦谐的语言来展示科普知识。

1.结构形式科普文作为典型的说明文,其常见的结构形式有总分式(从“概说”到“分说”)、总分总式、分总式、并列式、递进式等。

2.写作顺序有时空顺序和逻辑顺序两大类。

其中逻辑顺序包括先总后分、由主到次、由表及里、由简到繁、由此及彼、从特殊到一般、由现象到本质等。

3.写作方法主要是说明。

常见的说明方法包括下定义、举例子、分类别、列数字、列图表、作比较、打比方、引用、作诠释等。

近三年高考题对科普文的考查,2020年新高考全国Ⅱ卷《我包罗万象》的第2题和2021年全国甲卷《水的密码》的第5题都考到了科普文的文本特色,以选择题的形式考查的,一般表述为“对材料相关内容的分析和评价,正确或不正确的一项是”,涉及的考查点有:概括内容、行文方式、说明方法、说明语言、说明观点、表达效果。

高考语文复习专题训练:好用类文本阅读(时间:100分钟;分数:100分)一、阅读下面的文字,完成1~4题。

(25分)清华的“终身校长”梅贻琦1931年底,梅贻琦临危受命,出任清华校长。

自罗家伦1930年离职后,因为长时期没有合适人选,清华校长不断易人,国民党政府只好令“留美学生监督”梅贻琦出山。

对这一任命,梅贻琦虽感荣幸、快慰,却担忧不能胜任,便一再请辞,终未获准,遂赴任。

他当时的心理在就职演说中有极为恳切的表明:“(我)又享受过清华留学的利益,则为清华服务,乃应尽的义务,所以只得勉力去做。

但求能够用完自己的心力,为清华谋求相当发展,将来可告无罪于清华足矣。

”他借此提出一句关于高校教化的经典名言:“所谓高校者,非谓有大楼之谓也,有大师之谓也。

”他是这么说的,也是这么做的。

他不拘一格揽人才,被“三破格”的华罗庚即是典型一例。

梅贻琦儒雅、谦和,人称“寡言君子”。

他虽是校长,却不大权独揽,只要有教授提出有利于清华发展的建议,他就会颔首微笑:“吾从众。

”工作中遇到问题,他也总是先问旁人:“你看怎么办好?”得到回答后,假如他同意,便说:“我看就这么办吧!”如不同意,则说我看还是怎样怎样办为好,或说我看假如那样办会如何如何,或者说“我看我们再考虑考虑”,而从无疾言厉色。

不仅如此,为了清华的发展,他还创立了被外界称为“教授治校”的校务委员会制度。

校务委员会委员由教授会选举,在梅贻琦领导下,学校的主要决策由校务委员会共同做出。

这种集体领导的民主制度,极大地发挥了教授的作用,使校长、教授、学生同心同力一起推动学校的发展。

梅贻琦治校既能博采众议,又对自己认定的事固执不移。

他在主见学术独立、自由教化的同时,审时度势,极力推行通才教化。

他认为在抗战的特殊背景下,高校重心应“在通而不在专”,以满意社会、国家的须要为宗旨。

明显,他的这一办学方针与国民政府颁布的《抗战建国纲领》相悖,但他一意坚持,只唯实,不唯上。

他还强调对学生操行的培育,要求教授在指导学生读书、做学问时,“必需指导学生如何做人”。

《实用类文本阅读·新闻类文本阅读专题复习》教案教学目标:1、了解新闻文体的相关知识;2、体会新闻作品的“倒金字塔”式的结构特点;3、掌握新闻作品的阅读技巧,达到学以致用;教学过程:一、知识点介绍:(一)新闻的文体特征1、新闻定义:新闻是对新近已经发生和正在发生、或者早已发生却是新近发现的有价值的事实的及时报道2、新闻分类:新闻有广义狭义之分。

广义的包括——消息、通讯、特写、电视新闻等体裁;狭义的专指消息。

3、文体特点:(1)基本特点:迅速及时、内容真实、语言简明。

(2)最主要的特点:“用事实讲话”。

(3)基本结构:标题、导语、主体、背景、结语。

标题、导语、主体是消息必不可少的,背景和结语有时则蕴涵在主体里面,结语有时可省略。

①标题:要求准确、凝练、新颖、醒目。

形式有单行标题,多行标题。

多行标题——引题(引标):交待形势,烘托气氛,说明背景等。

正题(主标):对一则消息内容的高度概括。

副题(副标):往往是重要事实,结果的提要。

②导语:消息的第一句话或第一段话以凝练简明的语言,概述新闻的主要内容或事实,鲜明地揭示新闻的中心。

写法常见的有叙述式、描写式、评论式、提问式、结论式等。

③主体:对导语内容进行展开和补充,是消息的躯干。

按事情发生发展的先后顺序安排层次,按事物之间的逻辑关系安排层次。

④结语:消息的最后一句话或一段话,有的消息,事实说清楚了,就不需要结尾。

它可对全文内容作概括性小结;可用带有启发激励性的语言作结;可对发展趋势作预测;可提出值得深思的问题。

4、六要素:时间、地点、人物、事件的起因、经过、结果。

(二)消息文体知识1、消息:是用概括性的叙述方式,简明扼要的文字,迅速及时地报道国内外具有新闻价值的新近发生的事实的一种新闻文体。

2、消息的特点:(1)真——真实准确,有根有据,用事实说话。

(2)新——内容要新,新人新事,从新角度说话。

(3)活——生动活泼,鲜明生动,用形象说话。

(4)短——篇幅短小,中心一个,用重点说话。

实用类文本阅读知识复习教案一、教学目标1. 帮助学生回顾和巩固实用类文本阅读的基本知识与技巧。

2. 提高学生准确理解、分析和评价实用类文本的能力。

3. 培养学生运用所学知识解决实际问题的能力。

二、教学内容1. 实用类文本的定义与特点2. 实用类文本的阅读策略3. 提取信息与概括要点的方法4. 判断与评价作者观点的能力5. 实用类文本阅读的常见题型及解题技巧三、教学重点与难点1. 重点:实用类文本的基本概念、阅读策略、信息提取与概括方法。

2. 难点:评价作者观点、分析论述逻辑及解决实际问题的能力。

四、教学方法1. 讲授法:讲解实用类文本的定义、特点、阅读策略等基本知识。

2. 案例分析法:分析典型实例,引导学生学会提取信息、概括要点。

3. 讨论法:组织学生讨论,培养判断与评价作者观点的能力。

4. 练习法:设计相关练习题,巩固所学知识,提高解题技巧。

五、教学过程1. 导学:介绍实用类文本阅读的重要性,激发学生学习兴趣。

2. 讲解:讲解实用类文本的基本概念、特点和阅读策略。

3. 案例分析:分析典型实例,引导学生学会提取信息、概括要点。

4. 讨论:组织学生讨论,培养判断与评价作者观点的能力。

5. 练习:设计练习题,让学生运用所学知识解决问题。

6. 总结:回顾本节课所学内容,强调实用类文本阅读的关键技巧。

7. 布置作业:布置相关练习题,巩固所学知识。

六、教学评价1. 课堂表现评价:观察学生在课堂上的参与程度、提问回答等情况,了解学生的学习状态。

2. 练习作业评价:检查学生完成的练习作业,评估其对实用类文本阅读知识的掌握程度。

3. 小组讨论评价:评价学生在小组讨论中的表现,包括观点阐述、沟通交流等能力。

七、教学拓展1. 推荐阅读:向学生推荐一些实用类文本阅读的优质资源,如相关书籍、文章等。

2. 实践项目:设计一些实用类文本阅读的实际应用项目,让学生在实践中提高阅读能力。

3. 学习交流:鼓励学生参与实用类文本阅读的学习交流活动,分享阅读心得和解题经验。

实用类文本阅读专题复习一.实用类文本的特点及考查要求1.选材涉及说明文、议论文等文体,内容涉猎自然科学、人文科学、文化视野等。

选文以文质兼美的课外阅读材料为主。

2.考点为要点概括、文意把握、内容探究。

考题的设计注重引导学生形成良好的阅读习惯,在筛选信息、提取信息的过程中形成对事物或事理的整体认识,进而延展至生活,形成从文本走向生活,理解生活的能力。

二.阅读步骤及解题方法1.快速解读、整体认知。

答案就是文章中是解读这类文章客观题必须坚持的基本原则。

因此文章没有细看不要匆匆忙忙地做题,必须先快速浏览全文,用圈点勾画的方法在原文中画出重要信息,如中心句、过渡句、结论句等,然后明确文章的结构、思路和文章的主要内容,对文章的主旨产生一定认识,建立起对文章的整体认识。

为答题做好第一步的准备。

2.审题察意,按图索骥。

按题目要求,让试题备选项中的关键词句迅速回到原文信息源中,紧扣文本,找到相应语段的位置,相关语境,辨识细节,追踪筛选,定位对比,相互印证。

或求同,或求异,或求正,或求反。

逐项审查排除题目设置的干扰项,进而找到符合题意的答案。

3.明确错点,有的放矢。

错点的常规设计有如下几点:(1)替换法:即故意将因果互换,主客颠倒,或部分代全体,或以整体代局部,或将现实当推测,或将必然当可能。

(2)缺漏法:即故意缺漏原句的成分或某一方面的内容,不全面提示概念所包含的重要属性,造成信息残缺,以偏概全。

(3)添加法:即不立足文本,而是凭空设想,无中生有,或在相关的信息中添加望文生义的理解,与正确信息杂糅在一起。

(4)偷换法:即将两个不同的概念进行偷换,张冠李戴。

三.具体题型解题技巧(一)卷中第5小题,示例解析。

考点:要点概括分整体概括和局部概括。

例题1,文章介绍了有关砚的知识,下面概括不能与其他三项并列的一项是()(见《考试说明》)A.砚的历史B.四大名砚C.砚的雕工D.砚的优劣例题2,文章围绕膝关节讲了三个方面的内容,下面不属于这三方面的一项是()(见《四月调考卷》)A.膝关节的进化B.膝关节的功用C.膝关节的构造D.膝关节的保养例题3,下面对本文的观点概括准确的一项是()(见《考试说明》)A.“巧实力”和“硬实力”,“软实力”有差别B.生活的方方面面都可以挖掘“巧实力”C.在工作和生活中要注意发挥你的“巧实力”D.发挥“巧实力”并无固定模式[解析]例1、例2为说明文阅读的题目,考查整体概括重点在于理清文章的结构,认清题干的关键问题,例1考查并列知识,注意种属关系的概念不能并列,砚的雕工是判断砚的优劣条件之一,它是属于砚的优劣这一内容中的。

因此它不能与其他并列,例2考查学生准确理解选项中关键词如“进化、功用、构造、保养”的意思,要求考生能从文中找到相应的内容,一般来说,选项中的要点是按文中内容的先后概括的。

很明显,膝关节的进化、文中未涉及此内容,属“无中生有”错点。

因此准确理解要点关键词的意思很重要,这类词如特征(或属性)、构造(即结构)、功用(即用途、价值)、历史、历史地位、成因等等。

如果说例1、例2属多个要点概括,那么例3则是单个要点概括,其实就是文章中心的概括,例3选文是议论文,考查的是中心论点的概括,关于中心论点的概括,要了解中心论点的常见位置,能区分中心论点与分论点,并结合文题思考。

A、B、D都只概括了文章的局部内容,显然选C。

例4,细读文章第(2)段,作者介绍了福寿沟哪几个方面的内容?下面表述不准确的一项是()(见《考试说明》)A.福寿沟的修建缘由B.福寿沟的设计原理C.福寿沟的排水作用D.福寿沟的历史地位[解析]此例考查局部概括,要做对这类题就要明确题目的指向,即局部范围第(2)段,问题哪几方面。

其次弄清局部的层次,在范围内找有无要点相应的内容,D项第(2)段没有此内容,它是第(3)段的内容,因此选D。

(二)卷中第6小题示例解析考点:文意把握例1.《古代文房珍品—砚》第2小题(见《考试说明》)例2.《惠民千年的地下排水系统》第2小题(见《考试说明》)例3,《发挥你的巧实力》第2小题(见《考试说明》)例4.《了解并爱护腠关节》第6小题(题《四月调考卷》)[解析]在文意把握方面考查学生对文本信息的准确辨识,要求学生细致阅读文本中相关内容,找准判断问题的依据。

例1是对文本内容的分析,龙尾砚是歙砚精品而非端砚精品。

此属“张冠李戴”错点,因此选B。

例2则是对文本信息的筛选,扣住“首要”去筛选信息就只能选A。

例3则是观点和材料关系的把握。

A、B、C、D四个选项涉及文章中第2、3、4、5段,每段第1句是本段的中心句,很明显3、4、5段是围绕文题展开的分论点,而第2段是解释“巧实力”,作者用例子作来解释什么是“巧实力”,所以选A。

例4属对文本内容的分析,将选项的内容在文中找到相应的信息区,通过比较异同,很明显A项错误,因为原文中明确说这些骨组织在维持膝关节稳定性方面并无太大贡献。

而选项A是说“它们维持着腠关节稳定性”。

(三)卷中第7小题示例解析考点:内容探究例1,《古代文房珍品—砚》第3小题。

例2.《惠民千年的地下排水系统》第3小题。

例3,《发挥你的巧实力》第3小题。

例4,《了解并爱护膝关节》第7小题。

[解析]内容探究方面考查学生从文本走向生活,理解生活的能力。

例1、例4从生活现象入手来考查学生对文本信息的把握,做题应先看生活现象,再从文中找到相应的信息,从而判断生活中做法的对与错,例2从作者的写作目的(即写作意图)入手来考查学生对文本理解的深度。

写作目的不能只理解为写作的中心,它常隐含在文章的结尾处。

例2中选项A、B是对文章局部内容的概括,很多学生在C、D上难以选择,选择D项的认为本文重点是谈地下排水系统,其实还应该更深层的思考,作者借写重视地下排水系统的建设,从而希望现代城市的建设能够重视城市的整体发展和长远发展。

这可以从文章最后一段分析得出。

因此应选C项。

例3则从文本的观点入手来考查学生对文本主旨的准确理解,要弄清论点与论据的关系,论据必须能证明论点。

D项中“暴走妈妈”用的是硬实力,靠的是顽强的毅力和伟大的母爱,这是和病魔正面的对抗。

它不能作为本文的论据,因此选D。

总之,要做好实用类文本阅读选择题,就必须注意以下几点:1、注意文体特点,能熟练地运用略读和浏览的方法,把握文章的大意,并从文中勾画出重要信息,从而整体把握文意。

2、认真审题,明确题目的指向,如:“能准确”、“最准确”、“不准确”、“不符合”、“不正确”、“能”、“不能”等词或短语表明选择角度。

3.耐心读清选项内容,能迅速在文中找到相应的信息点,仔细对照,通过比较、分析,从而作出有理由的判断。

判断一定要有文本依据,不能臆断。

四.实战演练(一)《镜子的“履历”》镜子,该算是你的老朋友了。

每天清晨,当你刷完牙,洗完脸,总是习惯地走到镜子前面,梳梳头,整整衣服,结好红领巾。

然而,你可曾知道你的这位老朋友的“履历”吗?哈,镜子有着一段十分有趣的历史哩。

最早的镜子,自然就是水面了。

我国自古便有这样一句成语:“水平如镜”。

在古代,人们便常常趴在河边或者水塘旁,对着水面,照照自己的脸究竟是什么样子。

不过,这样的镜子,风一起,“吹皱一池春水”,水波粼粼,便什么都看不清楚了。

后来,人们便发现了青铜镜。

中国古代的青铜镜,是十分著名的,估计已有1800多年的历史,不仅在国内普遍使用,而且还运往日本、朝鲜等国。

唐太宗李世民有句名言:“人以铜为镜,可以正衣冠;以古为镜,可以见兴替;以人为镜,可以知得失。

”这里所说的“以铜为镜”,便是指的青铜镜。

唐朝诗人李商隐《无题》诗中的“晚镜但愁云鬓改”,《木兰诗》里的“当窗理云鬓对镜贴花黄”,这里所说的“镜”,也是指青铜镜。

在唐朝,那时街头巷尾常常有叫喊“磨镜啊,磨镜啊”的工匠,是专门替人家磨青铜镜的。

在埃及,也很早就有了青铜镜了。

有趣的是,古代埃及的炼金家们用“♀”的符号来表示银,其实,“♀”便是青铜镜的象征。

此外,欧洲人在古代曾制造过“银镜”,而俄国人还制造过“钢镜”。

然而,青铜镜毕竟太晦蝉,银镜太贵重,钢镜又太容易生锈。

现在,人们所用的镜子,都是又亮又便宜、又不会生锈的玻璃镜。

世界上第一面玻璃镜,是在“玻璃王国”——威尼斯诞生的。

在300年前,威尼斯是世界上玻璃工业的中心。

最初,威尼斯人是用水银(即汞)来制造玻璃镜,就是先在玻璃上紧贴一张锡箔,然后再倒上水银。

因为水银能够很好地溶解锡,变成一种粘稠的银白色液体——“锡汞齐”。

这种锡汞齐能够紧紧地粘在玻璃上,使玻璃成为一面镜子。

然而,制造水银镜子太费事了,要整整花一个多月的功夫,才能做出来。

而且,水银又有毒,镜面也不算太亮。

100多年前,科学家利比喜接着又发明了镀银的玻璃镜——这就是你现在用的镜子。

镜子,从水面,到青铜镜、银镜、铜镜,到镀水银的玻璃镜和镀银的玻璃镜,这算不算已是登峰造极、十全十美了呢?不!最近,科学家们正在试制一种镀铝的玻璃镜,这样的镜子将比镀银的镜子更便宜、更耐用、更明亮。

此外,人们还用金子、铝合金及其他金属,制成了黄色、玫瑰红色、蓝色、绿色的彩色镜子。

科学技术在不断向前发展,镜子的历史也正在写着崭新的一页。

我热爱镜子,我赞美镜子,因为镜子永远是那样忠实,毫不隐瞒地告诉你,你的脸上有没有污斑。

1.本文介绍了镜子的发展历史,不能与其他三项并列的一项是A.水面B.青铜镜C.水银镜D.彩色镜2.下列说法不符合文本的一项是A.中国古代的青铜镜,估计已有1800多年的历史,在国内普遍使用B.世界上第一面玻璃镜,是在“玻璃王国”——埃及诞生的C.现在使用的镜子就是镀银的玻璃镜D.彩色镜子是用金子、铝合金及其他金属制成的3.下列说法错误的一项是A.唐朝街头巷尾常喊的“磨镜啊,磨镜啊”指的就是青铜镜B.埃及很早也有了青铜镜C.制造水银镜子太费事,镜面也不算太亮D.科学家们研制成功的镀铝的玻璃镜,比镀银的镜子更便宜、更耐用、更明亮(二)说“勤”俗话说:“一勤天下无难事”。

唐代文学家韩愈说:“业精于勤。

”学业的精深造诣来源于勤。

勤,就是要珍惜时间,勤于学习,勤于思考,勤于探索,勤于实践。

古今凡有建树者,无不成功于勤。

勤出成果。

马克思写《资本论》,辛勤劳动40年,阅读了数量惊人的书籍,其中作过笔记的就有1500种以上。

司马迁著《史记》,从20岁起就开始周游,足迹遍及黄河、长江流域,汇集了大量的社会素材和历史素材,为《史记》的创作奠定了基础。

歌德花了58年时间,搜索了大量材料,写出了对世界文学界和思想界产生很大影响的诗剧《浮士德》。

我国当代数学家陈景润,在攀登数学高峰的道路上,翻阅了国内外的上千本有关资料,通宵达旦地看书学习,取得了震惊世界的成就。

上海一个女青年坚持自学,十年如一日,终于考上了高能物理研究生。

可见,任何一项成就的取得都是与勤分不开的。