2018年高考历史(人民版)一轮复习讲义:第二部分 史学研究方法

- 格式:doc

- 大小:40.50 KB

- 文档页数:5

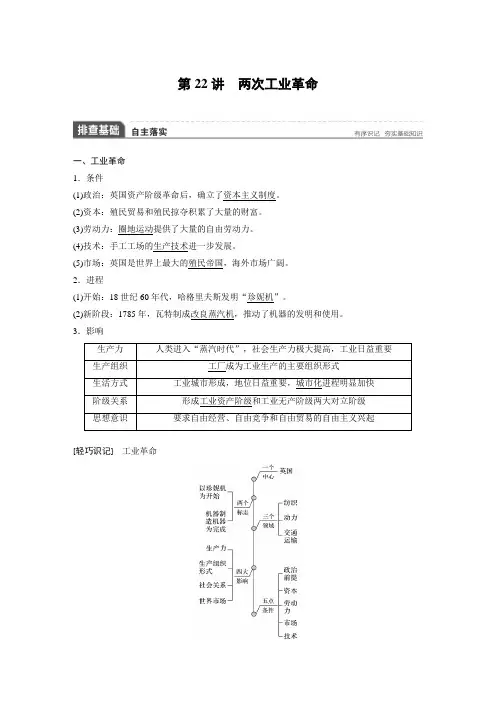

第22讲两次工业革命一、工业革命1.条件(1)政治:英国资产阶级革命后,确立了资本主义制度。

(2)资本:殖民贸易和殖民掠夺积累了大量的财富。

(3)劳动力:圈地运动提供了大量的自由劳动力。

(4)技术:手工工场的生产技术进一步发展。

(5)市场:英国是世界上最大的殖民帝国,海外市场广阔。

2.进程(1)开始:18世纪60年代,哈格里夫斯发明“珍妮机”。

(2)新阶段:1785年,瓦特制成改良蒸汽机,推动了机器的发明和使用。

3.影响[轻巧识记]工业革命二、世界市场基本形成1.条件(1)生产力:机器大工业生产需要更广阔的世界市场和原料产地。

(2)交通:蒸汽机车和轮船使世界各地之间的联系更为便捷。

2.表现(1)19世纪中后期,一个以欧美资本主义国家为主导的世界市场基本形成。

(2)英国成为世界工厂和世界贸易中心。

3.影响:客观上传播了先进的思想和生产方式,改变了世界面貌。

三、第二次工业革命1.背景(1)经济:第一次工业革命推动资本主义经济的发展。

(2)科技:19世纪中后期,科研成果应用于生产,生产力飞速发展。

2.成就(1)电的广泛使用,人类进入“电气时代”。

(2)以内燃机为动力,出现新交通工具汽车和飞机。

(3)电讯事业、化学工业、钢铁工业都取得发展。

3.影响(1)生产力:提高了生产力,推动人类进入“电气时代”。

(2)工业结构:诞生电力、石油和汽车等新兴工业。

重化工业取代轻纺工业成为生产的主要成分。

(3)生产组织:垄断成为这一时期资本主义的重要特征。

(4)世界市场:世界市场进一步发展,以欧美资本主义列强为主导的资本主义世界体系最终建立。

[归纳总结]第二次工业革命的特点(1)具有坚实的科学理论基础。

(2)侧重于基础工业、重工业、能源工业。

(3)几乎同时在几个先进的资本主义国家出现。

(4)在一些国家形成两次工业革命的交叉。

例如:德国和日本。

[概念阐释]垄断组织垄断组织是指在资本主义社会的一个或几个经济部门中居于重要地位的大企业之间的联合。

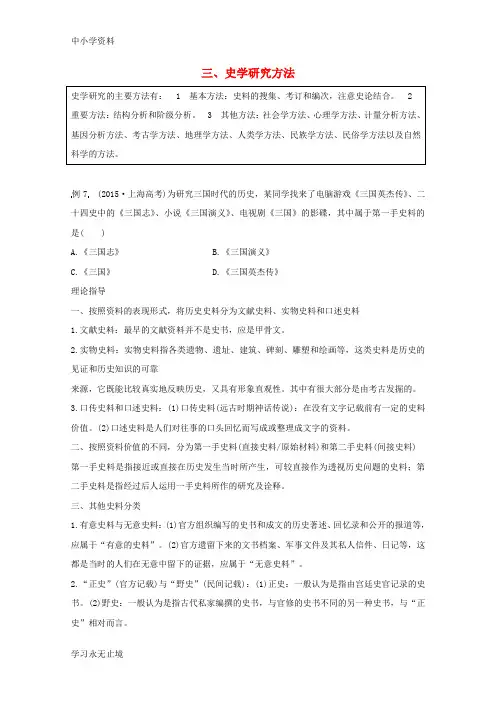

三、史学研究方法例7 (2015·上海高考)为研究三国时代的历史,某同学找来了电脑游戏《三国英杰传》、二十四史中的《三国志》、小说《三国演义》、电视剧《三国》的影碟,其中属于第一手史料的是( )A.《三国志》B.《三国演义》C.《三国》D.《三国英杰传》理论指导一、按照资料的表现形式,将历史史料分为文献史料、实物史料和口述史料1.文献史料:最早的文献资料并不是史书,应是甲骨文。

2.实物史料:实物史料指各类遗物、遗址、建筑、碑刻、雕塑和绘画等,这类史料是历史的见证和历史知识的可靠来源,它既能比较真实地反映历史,又具有形象直观性。

其中有很大部分是由考古发掘的。

3.口传史料和口述史料:(1)口传史料(远古时期神话传说):在没有文字记载前有一定的史料价值。

(2)口述史料是人们对往事的口头回忆而写成或整理成文字的资料。

二、按照资料价值的不同,分为第一手史料(直接史料/原始材料)和第二手史料(间接史料) 第一手史料是指接近或直接在历史发生当时所产生,可较直接作为透视历史问题的史料;第二手史料是指经过后人运用一手史料所作的研究及诠释。

三、其他史料分类1.有意史料与无意史料:(1)官方组织编写的史书和成文的历史著述、回忆录和公开的报道等,应属于“有意的史料”。

(2)官方遗留下来的文书档案、军事文件及其私人信件、日记等,这都是当时的人们在无意中留下的证据,应属于“无意史料”。

2.“正史”(官方记载)与“野史”(民间记载):(1)正史:一般认为是指由宫廷史官记录的史书。

(2)野史:一般认为是指古代私家编撰的史书,与官修的史书不同的另一种史书,与“正史”相对而言。

例8 (2014·北京高考)在历史学科的研究性学习中经常出现的错误是,使用单一或不充分的论据得出普遍性的结论。

下列选项中没有这类错误的是( )A.《授时历》的颁行比现行公历早300年,所以中国古代科技水平领先世界B.《西游记》是明代的一部优秀小说,所以明代文学蓬勃发展C.唐代369位宰相中有83%来自北方,所以唐代宰相的来源存在地域差异D.南宋扬州的城市人口占扬州总人口的81.83%,所以南宋的城市化水平很高理论指导(1)“史”作为历史材料,其突出特点是客观性,它是进行历史理论思维的基本素材和对象,离开了这些基本历史材料,历史理论就成为无源之水、无本之木,历史理论教学也只能是空谈。

第33讲世界经济的区域集团化与经济全球化趋势一、世界经济的区域集团化1.欧洲联盟(1)建立过程①1951年,欧洲六国签订欧洲煤钢共同体条约;1957年签署《罗马条约》;1967年三个共同体合并为欧洲共同体。

②1992年,欧共体成员国签署《欧洲联盟条约》,1993年欧盟成立,标志着欧共体从经济实体向经济政治实体过渡。

③1999年,欧盟单一货币欧元正式问世。

(2)影响:促进了欧洲的发展;改变了世界格局,极大提高了欧洲在国际上的地位。

2.北美自由贸易区(1)建立:1992年,美国与加拿大、墨西哥签订《北美自由贸易协定》。

1994年,北美自由贸易区正式成立。

(2)宗旨:美、加、墨三国将在15年内逐步取消相互间的各种关税和其他贸易壁垒,实现商品、劳务、资本等在三国间的自由流通。

(3)影响:促进了这一地区的经济增长,加快了产业结构的调整,增强了国际竞争力。

3.亚太经济合作组织(1)成立:1989年在澳大利亚成立;1991年汉城会议通过《汉城宣言》,确立宗旨和目标。

(2)发展:1991年中国正式加入,中国台北和中国香港以地区经济体名义加入。

(3)影响①推动贸易和投资自由化、便利化和经济技术合作。

②成员之间存在着文化和历史的差异,对其经济集团化的发展有一定的影响。

[归纳总结]欧洲一体化的特点(1)从单一经济领域扩展到多种经济领域。

(2)从经济一体化向政治一体化方向发展。

(3)开创了出让部分国家主权建立共同管理和协调机制的区域和平发展模式。

(4)成员国规模不断扩大,一体化程度不断加深。

[易错提醒]亚太经合组织与欧盟在合作方式上的不同(1)亚太经济合作组织是论坛性经济组织,其合作方式基于自愿、协商一致的原则,不具有强制性。

(2)欧盟是经济政治联盟,各成员国通过谈判制定共同遵守的规则,具有约束性。

二、世界经济的全球化趋势1.经济全球化(1)原因①交通运输技术和信息技术的发展,加速了经济资源的国际流动。

②跨国公司和各种国际组织成为强有力的推动者。

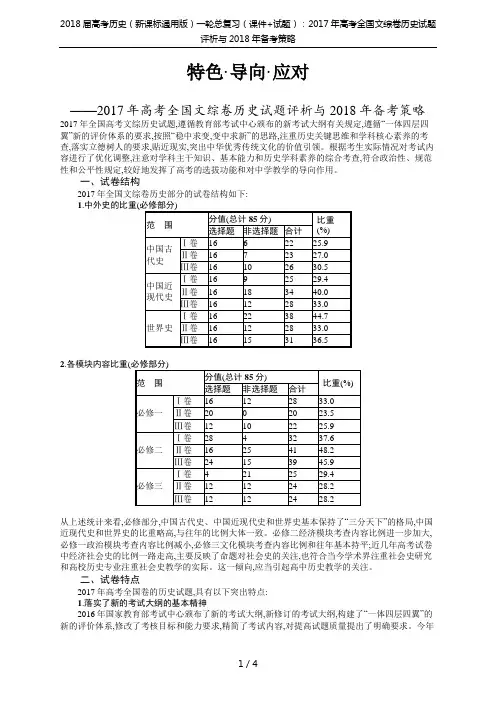

特色·导向·应对——2017年高考全国文综卷历史试题评析与2018年备考策略2017年全国高考文综历史试题,遵循教育部考试中心颁布的新考试大纲有关规定,遵循“一体四层四翼”新的评价体系的要求,按照“稳中求变,变中求新”的思路,注重历史关键思维和学科核心素养的考查,落实立德树人的要求,贴近现实,突出中华优秀传统文化的价值引领。

根据考生实际情况对考试内容进行了优化调整,注意对学科主干知识、基本能力和历史学科素养的综合考查,符合政治性、规范性和公平性规定,较好地发挥了高考的选拔功能和对中学教学的导向作用。

一、试卷结构2017年全国文综卷历史部分的试卷结构如下:1.中外史的比重(2.各模块内容比重(从上述统计来看,必修部分,中国古代史、中国近现代史和世界史基本保持了“三分天下”的格局,中国近现代史和世界史的比重略高,与往年的比例大体一致。

必修二经济模块考查内容比例进一步加大,必修一政治模块考查内容比例减小,必修三文化模块考查内容比例和往年基本持平;近几年高考试卷中经济社会史的比例一路走高,主要反映了命题对社会史的关注,也符合当今学术界注重社会史研究和高校历史专业注重社会史教学的实际。

这一倾向,应当引起高中历史教学的关注。

二、试卷特点2017年高考全国卷的历史试题,具有以下突出特点:1.落实了新的考试大纲的基本精神2016年国家教育部考试中心颁布了新的考试大纲,新修订的考试大纲,构建了“一体四层四翼”的新的评价体系,修改了考核目标和能力要求,精简了考试内容,对提高试题质量提出了明确要求。

今年的三套全国试卷,都尽可能地渗透了新考试大纲的要求。

特别是在发现问题、创新能力、中华文明优秀传统文化等方面,有了明确的体现。

新考纲特别提出的“立德树人、服务选拔、导向教学”的高考核心立场,明确了四层考查目标和四方面考查要求,在试卷中也有不同程度的体现。

2.突出了发现问题的能力要求新修订的考试大纲,把发现问题置于能力要求的首位,这是因为发现问题是一切能力的前提。

专题整合提升第一板块自主学习知识课——主干整合·知识再储备两条主线近代中国经济结构的变动与发展;中国近现代社会生活的变迁。

三个角度工业文明冲击下近代中国经济结构的变动;半殖民地半封建社会背景下中国经济的近代化历程;中国社会生活的变迁。

四大重点洋务运动;民族资本主义的发展历程;社会生活与习俗的变化;近代交通、通信及大众传媒的发展。

一、比较中国近代五种经济形态二、近现代以来我国四次大的社会生活变迁一、近代中国社会经济结构的变动与资本主义世界市场的关系1.近代中国的自然经济是在西方列强殖民扩张、资本主义世界市场的形成过程中逐渐解体的。

2.西方列强的侵略,使中国被迫卷入资本主义世界市场;同时客观上带来了先进的资本主义生产方式,刺激了中国民族资本主义的产生。

3.资本主义世界市场的形成,瓦解了中国的自然经济,客观上为中国民族资本主义的发展提供了劳动力和市场;同时又压制中国民族资本主义的发展。

外国资本主义侵略是近代中国民族工业发展的主要障碍。

二、近代西方工业化与中国工业化的差异第二板块师生共研高考课——高考研究·能力再提升1.(2015·高考全国卷Ⅰ,T28)1852年,一位在华英国人在报告中称,英国商人运往伦敦的中国生丝是以“无用的”曼彻斯特上等棉布包装的。

而在此之前,用于包装的主要是中国产的土布。

包装布的这种变化反映了当时()A.中国的土布质量粗糙B.英国棉布价格更具优势C.中国生丝在英国畅销D.英国棉布在中国滞销解析:选D。

本题关键信息是“1852年”“‘无用的’曼彻斯特上等棉布”。

1852年是在第一次鸦片战争后,材料中以“‘无用的’曼彻斯特上等棉布”取代“中国产的土布”用于包装,说明曼彻斯特上等棉布在以自给自足为主的小农经济的中国销路不畅,故选D 项;A、B、C三项材料都没有体现,排除。

2.(2014·高考全国卷Ⅰ,T28)据研究,1853年,印度人均消费英国棉纱、棉布9.09便士,而中国是0.94便士。

第2讲高考探究课【考情分析】试题来源材料引文出处问题设计设问方式考点关键词命题分析2011全国卷摘编自翁独健《中国民族关系史纲要》(1)指出旗、盟与草原传统部落、部落联盟的区别。

(5分)(2)简析盟旗制度的历史作用。

(10分)比较类、作用(影响)类(明清)盟旗1。

从材料出处看,以叙述类材料为主,选材多是经典性史学著作,2012全国卷摘编自白寿彝《中国通(1)根据材料,概括指出王莽改革的目的。

(5分)(2)根据材料并结合所学知识,概括(目的)类、原因类(汉代)王莽、币制1。

(2016·课标全国Ⅰ,45)阅读材料,回答问题.材料南北朝时,士族族谱是选任官员的重要依据。

唐朝初年,旧士族虽已没落,但清河崔氏、范阳卢氏等数家所谓“山东士族”,仍凭借其祖先的影响,享有崇高的社会地位。

这些家族编写族谱,标榜为华夏“高门”,自诩“家风”优良,相互间通婚。

唐初那些以军功起家的大臣,也把能与他们通婚视作荣耀。

唐太宗决心从谱牒入手,改变这种状况。

他下令修撰全国总谱《氏族志》,不限地域,不分民族渊源,收集当时全国各地具有影响的293个家族,排出等级,但不作为任用官员的依据。

编写者受习惯影响,将当时只任六品官的清河人崔民干列为第一等.这让唐太宗颇不高兴,下令:“不须论数世以前,止取今日官爵高下作等级.”于是皇族被列为第一,外戚次之,清河崔氏只排到第三等。

当时文武大臣中,不少人的祖先在北朝后期才从草原南迁,也因此跻身“高门”之列。

-—摘编自唐长孺《魏晋南北朝隋唐史三论》(1)根据材料并结合所学知识,概括唐太宗时谱牒改革的内容。

(2)根据材料并结合所学知识,简析唐太宗时谱牒改革的作用.答案(1)内容:朝廷主持修撰全国总谱;扩大入选范围;否定谱牒在选任官员中的作用;建立新的门第标准.(2)作用:加强皇室地位;肯定现有政治秩序,有利于维持政权稳定;抑制旧士族的影响;有利于维护统一;巩固民族交融的成果。

2。

(2016·课标全国Ⅱ,45)阅读材料,回答问题。

2018年高考历史第一轮复习教学教案(精品)

时空定位

教学过程:专题一中国传统文化主流思想的演变

一、百家争鸣

(一)何为“百家争鸣”?

“百家争鸣”的含义:指春秋战国时期不同学派涌现及争芳斗艳的局面。

所谓“百家”,意为数量多,有儒、墨、道、法、阴阳、杂、纵横、兵家、等。

所谓“争鸣”指各家各派从本阶

时空定位

教学过程:专题三、四中国的思想近代化

▲关于‚西学东渐‛(向西方学习)须知的几点

1、向西方学习过程中的四方面争论

时空定位

教学过程:

一、文化事业的曲折发展

(一)“双百”方针与新中国文化事业的繁荣

1、“双百”方针

(1)提出背景

①新中国文艺工作的口号

②社会背景:社会主义基本制度确立和大规模经济建设的开展

③目的:为了调动一切积极因素

(2)提出:1956年4月,毛泽东

(3)含义:

(4)实质:政治民主化在科学文化事业上的反映

时空定位

教学过程:

人文精神的起源

一、人文精神的起源

(一)时间、地点:

公元前5世纪中叶的希腊

(二)背景

雅典民主政治的发展与成熟;

希腊工商业的发展;(根本原因)

平民地位的提高及个人主义的成长;

解决实际问题的需要。

(直接原因)

(三)内容

反对旧的思想方法和传统;

放弃对物质世界的探索,关心与人类自身密切相关的问题(四)代表人物:普罗塔戈拉

1、代表思想:“人是万物的尺度”

时空定位。

第二部分DIERBUFEN史学研究方法理论指导一、什么是历史学?1.历史,包含着两个最基本的要素,一是过去发生的事情,二是对过往之事的理解。

即包含两层含义:客观的历史过程和主观的历史认识。

2.历史学又称“史学”,社会科学的一个门类。

是一门研究和阐述人类社会已往运动发展过程的学科。

具体讲,历史学是按照一定的历史观点,利用历史资料,研究已往的客观历史过程,并用语言文字或图像把它表示出来的一门学问。

“史实”“史识”“史论”是构成历史学的“三要素”。

史实是根据史料复原的事实。

史识即是以科学的史观作指导,来分析大量可靠的史实,然后得出的科学结论。

史论即对历史事件和历史人物的评论。

二、什么是史料?史料是指人类在自己的社会实践活动中残留或保存下来的各种痕迹、实物和文字资料,是指研究或讨论历史时可以作为根据的东西,是指有助于认识历史、复原历史真实情况的一切资源,也就是关于人类文明发展的一切信息。

历史研究的主要方法就是对史料进行由此及彼、由表及里的分析研究,从中归纳出明确的概念,并运用这些概念进行判断、推理,最后得出科学的结论。

只有通过对史料的收集、整理、考证,才能对历史问题做出令人信服的解释。

(一)史料分类按表现形式:文字史料、实物史料、口述史料、民俗史料。

按学术价值:直接史料、间接史料(或称第一手史料、第二手史料)。

1.文字史料一切以文字形式记录的资料。

(1)种类①以纸张为载体的:如官私史书、文书档案、地方史志、传记谱牒、文集日记、野史笔记,书籍、报纸、杂志、信件等。

②以电子媒介为载体的:如电子邮件等。

(2)价值是最主要的史料载体,使文化知识得以流传后世。

(3)局限性①文字资料无法反映前文字阶段的人类历史。

②往往受到个人因素(个人立场、个人修养、感情好恶)、政治因素(政治权势篡改历史)、时代因素(研究方法、角度)的影响,致使文献记载中出现错误,需要综合分析各种史料,进行比较分析、去伪存真,发现、探索历史真实。

第二部分DIERBUFEN史学研究方法理论指导一、什么是历史学?1.历史,包含着两个最基本的要素,一是过去发生的事情,二是对过往之事的理解。

即包含两层含义:客观的历史过程和主观的历史认识。

2.历史学又称“史学”,社会科学的一个门类。

是一门研究和阐述人类社会已往运动发展过程的学科。

具体讲,历史学是按照一定的历史观点,利用历史资料,研究已往的客观历史过程,并用语言文字或图像把它表示出来的一门学问。

“史实”“史识”“史论”是构成历史学的“三要素”。

史实是根据史料复原的事实。

史识即是以科学的史观作指导,来分析大量可靠的史实,然后得出的科学结论。

史论即对历史事件和历史人物的评论。

二、什么是史料?史料是指人类在自己的社会实践活动中残留或保存下来的各种痕迹、实物和文字资料,是指研究或讨论历史时可以作为根据的东西,是指有助于认识历史、复原历史真实情况的一切资源,也就是关于人类文明发展的一切信息。

历史研究的主要方法就是对史料进行由此及彼、由表及里的分析研究,从中归纳出明确的概念,并运用这些概念进行判断、推理,最后得出科学的结论。

只有通过对史料的收集、整理、考证,才能对历史问题做出令人信服的解释。

(一)史料分类按表现形式:文字史料、实物史料、口述史料、民俗史料。

按学术价值:直接史料、间接史料(或称第一手史料、第二手史料)。

1.文字史料一切以文字形式记录的资料。

(1)种类①以纸张为载体的:如官私史书、文书档案、地方史志、传记谱牒、文集日记、野史笔记,书籍、报纸、杂志、信件等。

②以电子媒介为载体的:如电子邮件等。

(2)价值是最主要的史料载体,使文化知识得以流传后世。

(3)局限性①文字资料无法反映前文字阶段的人类历史。

②往往受到个人因素(个人立场、个人修养、感情好恶)、政治因素(政治权势篡改历史)、时代因素(研究方法、角度)的影响,致使文献记载中出现错误,需要综合分析各种史料,进行比较分析、去伪存真,发现、探索历史真实。

③文学作品能反映作者生活时代的特征,可作为史料,但要注意甄别。

2.实物史料(史迹遗存)历史上遗留下来的各种物件。

(1)种类遗迹、遗址、遗物、出土文物、图片、照片等。

(2)价值①实物资料是历史的见证和历史知识的可靠来源,既能比较真实地反映历史,又具有形象直观性。

因而比文字资料更直观、可靠。

②它在断代上具有数据的精确性,是重现前文字阶段人类历史的最重要依据。

③丰富了对文字产生以后的人类历史的认识,与文史资料相互参证,从差异中寻找历史的真实,能够印证、充实、纠正文字资料。

(3)局限性①实物史料多为片断性,它们可能只是很小的一个碎片,并不能反映历史的全貌和原貌。

②需要历史实物与文献资料、遗迹等其他各种历史资料进行综合印证,相互补充。

比如对有些器物,人们还只能猜测它们的意义,并不能做出准确的判断。

3.口碑史料口碑史料或口述史料,是指口头讲述并被记录下来的资料。

(1)种类神话、传说、故事、史诗、俗谚、遗训、录音、回忆录、对话录、采访记、座谈录等。

(2)价值①口述史料可以与文字、实物、图像等史料进行相互印证,弥补史料的不足。

②多用于现代史的研究,通过对尚在人世的当事人访问口述而获得对历史更直接深入的了解。

(3)局限性①经过一代又一代人的传承,口述史料会与本来面貌有较大差距,当事人回忆也难免不准确或不全面(受到当事人的记忆能力、情感、价值判断等因素的影响)。

②在史诗、神话、传说、故事当中,也会有大量创造和虚构的情节。

4.民俗史料指历史上曾经存在过、且至今仍旧保存在人们生活中的社会风俗、民间习惯、文化传统等。

(1)种类:神话传说、民间故事等。

(2)价值:是文字史料、实物史料的重要补充,具有鲜活性、直观性、信息丰富性,是一种活的史料。

(3)局限性:有传说性、虚假性,需要仔细甄别。

5.直接史料和间接史料(1)种类:直接史料是指第一手史料,即未经中间人修改或者省略或转写的史料(也叫原始资料,那个时代留下来的材料,特别是当事人和目击者提供的史料)。

间接史料是指第二手史料,即已经中间人修改或省略或转写的史料。

《周书》是间接的史料,毛公鼎则是直接的;《世本》是间接的史料(今已佚),卜辞则是直接的。

以此类推。

(2)价值:直接的史料是比较可信的,间接史料因转手的缘故容易被人更改或加减,但有时某一直接的史料也许是孤立的、是例外的,而有时间接的史料反而是前人精密归纳直接史料而得的,这个都不能一概而论,要随时随地地分别看待。

(3)运用:两者与文献、实物、口述三类史料的关系:①实物史料一般都是第一手的;②文献史料中第二手的居多;③口述史料辗转相传,更需要仔细甄别。

历史题材的文学作品对传播历史知识有重要作用,但不能简单地作为历史研究的直接证据;文学作品的创作背景可以反映一定的历史问题。

(二)影响史料真实性的主观因素1.选择性偏差历史事件的复杂性在于它是作为历史主体的人之间知、情、意、行互动的过程,这个过程非常复杂,即便是历史参与者又是文字记录者,他也往往是窥豹一斑,更何况文字记录在时间上有延后性,这必然会导致信息的大量流失。

由于历史事件本身的复杂性,历史记录者无法全部复原历史,他会根据自己的价值观念对历史事件进行选择性的记录。

中国传统史学发挥资治和垂训的双重作用。

为了实现这个目的,在史料选择的过程中,撰史者把目光更多地投向那些最能提供历史经验和道德训诫的事件而不自觉地忽略其他事实。

如《资治通鉴》在史料的选择上便“专取关国家盛衰,系生民休戚,善可为法,恶可为戒”之事,全书内容以政治军事为主,而略于经济和文化。

2.倾向性偏差撰史者作为特定历史条件下的人,对史料的记录自然会受到主观目的和政治态度的制约。

文字本身带有鲜明的感情色彩,而且先天性地融入了道德评价和文化批评因素。

因而,在不同的历史学者的笔下,即使同一件事也常常有截然不同的记录。

3.诠释性偏差文字史料是进行历史研究的基本前提,但是历史研究却不是文字史料简单堆砌。

历史学者需要通过诠释,把毫无生气的故纸堆变成生动活泼的历史。

历史学者在诠释史料时不可避免地打上自己主观意识和价值判断的烙印,浸润着史料使用者的价值观。

从这个意义上说,历史学者用史料建构起来的历史,有时就是他自己内心世界的外在折射。

(三)史料的鉴别与运用1.史料的可信度史学研究极其重视史料的真实性,而不同的史料其价值是有区别的。

一般而言,第一手资料的可信度高于第二手资料,实物史料的可信度高于文字史料和口述史料,影像资料的可信度高于纯文本资料。

文学和艺术作品可以作为史学研究的辅助史料,但因其可信度相对较低,使用时应进行分析和鉴别。

另外,距所要研究的历史对象时间较近的史料相对可信。

2.史料的鉴别史料的可靠性是史实真实性的重要前提。

史料存在作伪的可能,一是当事人的价值观念和思想倾向往往影响史料的记述,有时甚至会故意隐瞒历史真相;二是实物史料也可以做假做旧,这些都需要进行鉴别。

鉴别方法很多,考古上用科学手段进行测定,文字记述则需要结合时间特征和时代背景进行综合分析。

(1)分析史料的时间特征。

在阅读史料的过程中我们往往可以从中得知史料大概的时间,要仔细阅读,比较史料前后所反映的事实是否一致。

如果矛盾,则史料是有缺陷的,存在作伪的可能。

(2)分析史料的时代背景。

史料肯定会依附于一定的背景,我们可以对背景进行分析。

例如玉米是明代开始引进种植的,如果在汉代的书籍或史料中出现显然是不合理的。

3.史料的运用要占有详细的史料,才能去伪存真。

研究历史就像登山,“横看成岭侧成峰,远近高低各不同,不识庐山真面目,只缘身在此山中”。

史料是客观事实的痕迹,如果只通过很少的史料来追求历史真实,无疑会陷入盲人摸象的困境。

因而,要追求历史真实,必须拥有足够的史料, 投入更多的注意力, 才能达到去粗取精, 去伪存真的目的。

20 世纪三四十年代, 以傅斯年先生为代表的史学研究者甚至提出了“史学便是史料学”的口号, 他们认为, 史家的责任是“上穷碧落下黄泉, 动手动脚找东西”。

运用史料时,要保持结论的客观性,在史料选择上应坚持的方法或原则:(1)读史证史;(2)史论一致、孤证不立、无证不信、二重证据法(考古与文献相结合),但也不是绝对的;(3)原始史料可信度较高;(4)同一史迹而史料矛盾:论原则,自当以最先、最近者为最可信,但过信此原则有时候亦陷入大误;(5)大胆质疑、小心求证。

真题链接1.(2017课标全国Ⅰ,26)下表为不同史籍关于唐武德元年同一事件的历史叙述。

据此能够被认定的历史事实是()纪》“薛举寇泾州,太宗为西讨元帅,进位雍州牧。

七月,太宗有疾,诸将为举所败。

”《新唐书·太宗本纪》A.皇帝李世民与薛举战于泾州B.刘文静是战役中唐军的主帅C.唐军与薛举在泾州作战失败“唐武德元年”,可知武德是唐高祖的年号,说明此时李世民尚未称帝,故A项错误;根据材料“秦王世民为西讨元帅……刘文静(唐朝将领)及薛举战于泾州”,可知泾州战役的主帅是李世民并非刘文静,故B项错误;综合分析材料“与薛举大战于泾州,我师败绩”“薛举寇泾州……不利而旋”“刘文静(唐朝将领)及薛举战于泾州,败绩”“薛举寇泾州……诸将为举所败”,可知唐军与薛举在泾州作战失败,故C项正确;“太宗有疾,诸将为举所败”只能说明李世民患病对战役失败有一定影响,但不足以说明李世民患病导致战役失败,故D项错误。

2.(2017课标全国Ⅱ,25)《史记》《汉书》均为私家撰著。

魏晋以后,朝廷任用史官负责修撰本朝或前朝历史,甚至由宰相主持,皇帝亲自参与,这反映出官修史书()A.记载的真实性B.评价历史的公正性D.解释历史的客观性,都为后人留下了许多或翔实或虚伪的史料,故A项错误;评价历史的公正性取决于史书编撰者的立场观点,与私家还是官修无关,故B项错误;官修史书由宰相主持,皇帝亲自参与,实际上是政府主导修史的方向,政治意味增强,反映出官修史书的政治性,故C项正确;解释历史的客观性是建立在史学家对历史事实不断探究之上的,无论私家还是官修史书都能使解释历史具有客观性,但官修史书为政治服务易造成曲笔掩饰,故D项错误。

3.(2017课标全国Ⅱ,35)20世纪70年代至今,《赫鲁晓夫回忆录》多次出版,并被翻译成多种语言。

因其内容的复杂性,不同年代版本的内容均有所不同。

由此可知,此回忆录作为一种史料()A.能够准确记述作者的事迹B.比相关研究著作的可信度更高C.版本越新越接近历史真相,也会因作者时间久,记忆不清或个人利害得失,出现有意无意的疏漏、讹误,不一定能够准确记述作者的事迹,故A项错误;同样作为历史资料,回忆录和相关研究著作各有优劣,可相互印证,不能直接断定可信度的高低,故B项错误;根据材料“因其内容的复杂性,不同年代版本的内容均有所不同”,可知不同版本对内容会有所取舍或修改,但并非版本越新越接近历史真相,故C项错误;根据材料“不同年代版本的内容均有所不同”,可知受政治环境影响,时代对历史叙述有一定的影响,故D项正确。