人美版高中《美术鉴赏》第19课《不到园林怎知春色如许--漫步中外园林艺术》PPT课件

- 格式:pptx

- 大小:7.57 MB

- 文档页数:28

第十九课不到园林怎知春色如许--漫步中外园林艺术我说课的内容是人美版高中课程标准实验教科书一一美术鉴赏第19课《中外园林艺术》。

我主要从教材分析、教法运用、教具和教学过程四个方面加以阐述。

一、教材分析(一)教学目标园林是人与自然紧密结合、相互交融的产物,园林是建筑艺术的一朵奇葩,创作素材广泛,创作手法丰富、灵活。

我们极有有必要将中外优秀园林艺术介绍给学生,开阔他们的眼界,提高审美品位,感受园林艺术“巧夺天工”的魅力,尤其值得一提的是我们中华民族园林艺术的特殊地位,也是我们学生必须了解的。

因此确定本课教学目标如下通过本课的教学,使学生深刻领会到中国园林艺术的精髓,体会中华文化的博大精深,增强民族自豪感,同时拓宽眼界、兼容并蓄,领略外国造园艺术的成就,不能故步自封,这样才能对中外的园林艺术概貌有一个总体的认识,从而客观评价中国园林在世界上的地位、意义和价值,更好的理解民族传统,将其发扬光大。

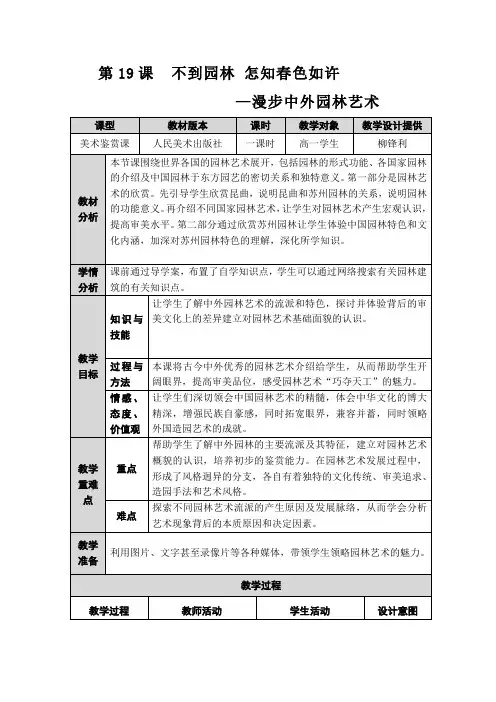

(二)重点园林艺术的发展过程中,形成了风格迥异的分支,各有其独特的文化传统、审美追求、造园手法和艺术风格。

无需争辩他们之间艺术水平的高低,而应包容的看待艺术的多样性,因此确定本课重点是:帮助学生了解中外园林的主要流派及其特征,建立对园林艺术概况的认识,培养初步的鉴赏能力。

(三)难点园林艺术表面看来五光十色,而形形色色的风格其实都是不同的表现形式。

这些形式背后有更深层的自然、社会、文化乃至生活方式等原因,复杂交织在一起。

这种相互关系及其内在规律,是我们在学习艺术史中应当特别注意的。

因次确定本课教学重点为:探索不同园林艺术流派的产生原因及发展脉络,从而学会分析艺术现象背后的本质原因和决定因素。

二、教法:讲授、演示、讨论三、教具:课件四、教学过程(一)导入通过提问同学们曾经游览过或者通过电视、杂志等媒体了解过那些园林建筑,其中说出学生们最喜欢哪个来导入本课教师活动:展示一段苏州园林和西方几个典型园林的视频介绍,综合了解一下园林艺术,激发学生的学习热情。

第19课不到园林怎知春色如许——漫步中外园林艺术一、教材分析(一)教学目标本课与建筑艺术欣赏的内容并列,介绍了中外杰出的园林艺术成就。

园林是单体建筑的环境,又包括在广义的建筑范畴之中,可谓建筑艺术中的一朵奇葩。

因为园林的创作素材既可以包括山丘、河流、花木甚至动物等自然元素,又可以包括雕塑、碑刻、小桥、石级等建筑小品,并且相对于建筑而言可以较少地受到使用功能的限制,可以自由地发挥创造,因而创作手法极为丰富、灵活,往往营造出独具特色、美轮美奂的艺术气氛和效果。

因此,在这里极有必要将古今中外优秀的园林艺术介绍给学生,从而帮助学生开阔眼界,提高审美品位,感受园林艺术“巧夺天工”的魅力。

园林是人与自然紧密结合、相互交融的产物。

人来自于自然,有热爱自然的本性,因此愿意在自己的人工生活环境中引入自然的元素,或在自然环境中加以人工的雕琢,创造赏心悦目的游憩空间,表达自己对美的追求。

园林往往比建筑物更多地表达出造园者对优美意境的追求、对内心情怀的抒发,有很高的艺术价值。

与建筑艺术同样,形形色色的园林也反映出不同民族的文化、传统乃至哲学思想。

对不同民族、国家的园林艺术的介绍,可以为大家打开一扇窗,从中窥见它们背后文化传统与审美趣味的差异。

对其中异同的比较与分析,也将是非常有趣而值得探讨的话题。

此外,尤其值得一提的是中国园林的特殊地位。

如果说中国的建筑在古代被视为“匠人之学”,没有被列入高雅艺术的范畴,并且为文人士大夫所不屑的话,那么中国传统的叠石理水的造园艺术,却被历代文人视为与琴棋书画同样高雅的艺术追求和修养。

他们亲自进行设计、创造,借园林的风格表达自己的人生追求和感悟,达到了很高的艺术水平;不仅在诗词歌赋中留有大量关于园林的记述,还流传下一些关于造园理论和方法的专门著述。

正因为如此,中国的苏州园林被列入了联合国教科文组织的世界遗产名录。

有趣的是,发源于苏州的昆曲艺术则同时在列。

其实这并非巧合,它们二者都集中地体现着极富东方美学神韵的中国传统艺术精神。

高中美术人美版《美术鉴赏》《第十九课不到园林怎知春色如许--漫步中外园林艺术》省级名师优质课教案比赛获奖教案示范课教案公开课教案【省级名师教案】1教学目标通过对苏州园林的欣赏,知道苏州园林的具体知识点,让同学们感受中国园林艺术的美,提高对美的认识2重点难点在讲述中,发挥同学们的想象力,想象苏州园林之美3学情分析八年级学生正值14—15岁,处于少年向成熟青年过渡的关键期,心理发展不稳定,波动性很大。

思想敏感,争强好胜,活泼好动,兴趣转变迅速。

初二的知识点相对初一来说更加繁杂,学习对于他们来说意味着更大的挑战。

部分同学会产生畏难情绪,感觉学习吃力,上课听不懂,容易丧失学习兴趣。

学习的主动性,积极性较差。

但是,对于问题的思考常常有自己独立的看法。

对于说明性文本这种相对较为枯燥的文本的学习,他们显得较为“麻木”,不排斥,但也不感兴趣,只是觉得可有可无,很枯燥无聊。

英国学者库伯等人提出实验性学习模型,也就是强调学生学习的自我体验和本体经验,使学生的学习始终植根于生活世界,强调学生在学习过程中的主观观察和自我反省,在反省的基础上提升抽象的、概念化的知识和文化。

这种观点可以有效地运用在说明性文本教学中。

学习《苏州园林》之前,学生们已经接触过一点简单的说明性文本,对说明性文本的基本知识点都有初步了解。

可以将知识的传授建立在学生的感性经验的基础上,力求降低学生的接受难度。

为了走出说明性文本一些特有的框架和理论,激发学生的学习兴趣,调动学生的参与度,可以考虑以下教学方式的结合:首先,有效地结合多媒体工具,充分利用图片、视频、音频等方式;同时,可设置情境,赋予学生以导游的身份,引导学生自己根据图片去解说苏州园林,让学生积极参与,同时锻炼。