老子和庄子的比较

- 格式:doc

- 大小:49.00 KB

- 文档页数:8

老子庄子思想总结归纳老子和庄子都是中国古代的哲学家,他们的思想被归为道家思想。

道家思想强调“道”和“无为”,认为人类应该顺应自然的规律,追求内心的宁静和和谐。

以下是对老子和庄子思想的总结归纳,详细写1000字有些困难,但我会尽力概括道家思想的核心观点。

老子的思想:老子是道家思想的创始人,他强调“道”和“无为”。

道被认为是宇宙万物的本源和规律,是无形无象的,无法被言语所描述。

老子认为,人类应该顺应道的运行,追求无为而治的境界。

他认为,道德应该由自然发展而来,而不是通过人为的干预。

老子提出了“无为而治”的理念,他认为,最好的治理方法是不干预,让事物自然发展。

他认为,过度的控制和干预只会破坏事物的自然运行,引发混乱和矛盾。

因此,人类应该放弃功利主义的追求,不要过分追求权力和物质财富,而是要追求内心的宁静和自由。

老子还关注人类的行为和道德,他认为人类应该放弃自我中心的欲望,追求无为的境界。

他指出,人类的欲望是无穷尽的,只有追求无为,返璞归真,才能摆脱欲望的束缚。

他主张减少欲望,简化生活,追求内心的平静和自由。

庄子的思想:庄子是老子的学生,他在老子的基础上发展了自己独特的思想。

庄子主张将心与自然合一,追求自由和宁静。

他认为,人类应该超越日常的琐事和烦恼,回归到大自然的怀抱中。

庄子提出了“自由自在”的理念,他认为人类应该展现自由的本性,摆脱社会规范的束缚。

他主张“无为而不治”,即在无为中达到无为的境界,不需要人为的干预,事物自然会得以平衡和运行。

庄子还关注人类的自我认知和心灵的净化,他提出了“自觉”的概念。

他认为人类应该超越对名利和权力的追求,追求内心的宁静和清静。

他主张通过修身养性,净化心灵,获得真正的自由和幸福。

庄子还提出了“逍遥游”的理念,他认为人类应该追求无拘无束的自由和快乐。

他主张超越日常生活的琐事和纷扰,放飞思想和灵魂,与自然合为一体。

他认为,只有在逍遥游的境界中,人类才能得到真正的自由和快乐。

庄子和老子思想的异同。

他们探讨的是人生最根本的存在价值问题,也就是生死价值的问题。

他们凭着自己真实的人生体验,描述了人生存在客观而永恒的依据:道。

所以,人们称他们为道家。

一、社会背景不同

1.老子处于“礼乐崩坏”的春秋时期,这一时期奴隶经济基础发生动摇,以家庭单位的

封建经济开始萌芽。

2.而庄子则处于战国时期,地主阶级取得政治上的胜利之后,在不同程度下进行了社会

改革,从而使地主阶级的专政得到巩固。

二、哲学观点不同

1.二者代表的阶级所处状况不同

老子处于奴隶社会的衰落时期,而庄子见证了奴隶社会的灭亡。

由此导致他们在哲

学观上有相当大的区别。

2.哲学观不同

老子是站在道这个无穷高的位置来看问题。

因此,老子只说了“方法”,但没有指出“目的”。

这给我们一个启示:人何必为刻意达到目的而痛苦不堪。

无为,逍遥

亦是一种为人处世之道。

因此老子认为宇宙万物来自虚无,也走向虚无。

庄子的主要思想有“天道无为”,相对的认识论,无条件的精神自由等。

他的思想

属于唯心主义体系。

他片面夸大一切事物的相对性,否定客观事物的差异,否定客

观真理,在认识论上走向相对主义。

从这种认识论出发,他对待生活的态度是:一

切顺应自然,安时而处顺,知其不可奈何而安之若命。

在政治上,他主张无为而治,反对一切社会制度,摈弃一切文化知识。

老子庄子思想的不同点

老子,姓李名耳,字聃,一字伯阳,或曰谥伯阳,生卒年不详,籍贯也多有争议,《史记》等记载老子出生于春秋时期陈国。

1、道和人的关系

观点表明尽管人无法与天、地、道相比,却有别于万物,具有万物无可比拟的优越性。

庄子的思想却彰显人与万物的一致性,将人等同于物。

人没有任何特殊性,与天地万物具有相同的起源和地位。

2、处世哲学方面

老子和庄子虽然都推崇道,在自然观、天道观方面有其共同点。

然而两人对道延伸出的不同的处世之道却相去甚远。

主张顺应自然规律来治理国家。

同时老子强调要循着道法自然,推崇不争、谦和。

而庄子提倡齐物论,在庄子的视界中,世间的一切差异都是相对的。

3、老子与庄子不同的`精神渴望

道家的“道境”就是自由之境,老子庄子的道之于无的意识是最高的自由意识,将无视为道的根本特征正是出于对自由的追求。

从老子的“天下万物生于有,有生于无”等思想出发,可知道倒可以自由地化生万物。

因此生命与道合一,这就是老子庄子所认为的生命最高境界--自由之境。

但老子与庄子对这种境界的理解有些差异。

老子的道是指纯真质朴本性的实现;而庄子的所认为的则是高度的、绝对的自由。

因此老子的生命哲学具有极强的现实性。

而庄子更高地追求个体精神的自由和超脱。

老子和庄子的思想有何异同老子和庄子是不同时期的思想家,那么老子和庄子的思想有何异同?下面是店铺为你搜集老子和庄子的思想异同,希望对你有帮助!老子和庄子的思想异同老庄一派,庄子晚于老子,也有人说庄子是老子哲学的继承者。

相传,老子的寿命相当长,晚年乘青牛而去也并没有人见到他逝去。

乘青牛而去后,仍然归隐了数百年才西去。

归隐过程中一直在找无衣钵传人。

找寻百年都无果,心灰意冷至河南商丘境内遇到一农妇难产。

说来也是奇怪,该产妇本该在三个月前生产,却一直没有临盆迹象,遍访名医也无果。

直至老子路过,入室寻水喝,孩子竟然就呱呱坠地。

老子想来也是缘分,便就近住下,担任起这个孩子的启蒙老师来。

孩子三岁染恶疾,老子随即带着三岁稚童离开。

这一走就是30年,而立归来竟然是满腹经纶。

30年后,已经鲜有人记得,曾经有个鹤发童颜的老翁带走了一个身染恶疾的三岁稚童。

此人归来便开学布道,广收门徒,宣讲道德经,老子所著。

一时间,老子的思想传遍坊间,民间开始广泛研习道德经。

虽然,道德经只有5000字,却字字珠玑。

同样一句话,不同的人竟能悟出不同的概念,以此概念研习下去竟也能自成一派。

有人说,人间所有的事都含在一部老子之中。

老子的思想,因为庄子的开学布道得以广为人知。

因此,老子此人对世人而言竟也是神仙一样的存在。

庄子是老子的入室弟子,因此他对老子的思想的继承也是相对透彻的,从而也归纳出自己的思想。

庄子从老子那里得到人生智慧,研习出自己的人生态度。

庄子的思想介绍庄子是我国历史上一个特别牛的人物!他的思想非常渊博深厚,对我们后世的影响非常之远。

你问我他的思想核心是什么,我觉得“道”和“自然”是他的思想里的核心内容。

庄子老先生啊,主张尊崇天道,还提出了一个“天法道,道法自然”的主张。

那么这是啥意思呢,他觉得道是宇宙间所有事物的本源;此外在政治思想上他还倡导“无为而治”,就是说人应该对社会上的事物有一种超然的态度,管他什么乱七八糟的烦恼对他的心情并没有什么破坏力。

读史有鉴DUSHIYOUJIAN团结2020.05“复#于婴儿'—《老子》与《庄子》中的婴儿意象—◎张祎旳日常生活和各种文艺作品中,婴儿往往代表着希望、生命和纯真,总能引起美好的联想#有意思的是,先秦文献中也不乏婴儿的身影,成语“赤子之心”就出自于《孟子》。

人们对儒家笔下的赤子不算陌生,却往往忽视道家对婴儿的书写,翻检老庄,会发现他们对婴儿极其重视、推崇,为我们留下许多值得玩索的婴儿意象:婴儿为什么吸引着老庄?的启示呢?老子是道家的祖师,他留下的《老子》自然成了根本性的文献,在思想+文本上都有深远影响。

《老子》开篇就:“名可名,非常名。

”人的交流"思维都着语言,多意思、思想,是道的,是很难表达的。

,老子意象、,这就给出的范文,道家写作喜用譬喻,都是向他的。

在《老子》的诸多意象中,婴儿现4,先是婴儿的,作总强调,思想脉络很分明。

载营魄抱一,能无离乎?专气致柔,能婴儿乎?(《老子•十》)专一而饱满的生命状态,是婴儿的。

老子写作,也i由小而的文,往往身家下,就是身之道,婴儿为修身的。

营魄即魂魄,古人以为,魂主宰精神,魄控制形体。

修身,就是要让它们好抱在一块儿,和谐又平衡。

形体与离,气都•一,恰似诞生之初的婴儿,含着生命力。

众人熙熙,如享太牢,如春登台。

我独泊兮其未兆,如婴儿之未孩,C M Y KDUSHIYOUJIAN读史有鉴团结2020.05!!兮若无所归°(《老子.二十》)沉静而整全的精神状态,是婴儿的第二个特点。

外在生命的饱满,其根源在于内在精神的整全,兆是微小的裂隙,是整全的反面。

常人熙熙攘攘,为利往来,像是吃大宴、赏春光般兴高采烈,过后往往会补偿以空虚和无聊,这就滑向了精神的分裂。

倒不如独守淡泊,别给外在的刺激带跑了心神,要学那还不会的婴儿,自个儿,无所归趣,实则正是回向内心宁静的角。

知其雄,守其雌,为天下溪。

为天下溪,常德不离,复归于婴儿。

((老子•二八M不与外界紧张对立,是婴儿的第三个特点。

总结道家老子庄子思想道家是中国古代哲学学派之一,老子和庄子是其中最重要的代表人物。

他们的思想对中国文化和思维方式产生了深远的影响。

老子是道家学派的创始人,他的思想主要体现在《道德经》中。

老子认为宇宙中存在着一个无极的至道,即“道”。

道是宇宙的根源,也是一切事物的本质。

道具有无形可识的特性,超越了人们的理解力,只有通过“无为而无不为”的态度去领悟,才能找到人生的真谛。

老子提倡“无为而治”的观念,即通过不干预,不强求的方式去处理事务,让自然的力量自主运行。

他认为,人们违背道的本性,追求欲望和功利之心,导致了社会的混乱和人类的苦难。

只有回归到道的本质,追求自然、简朴和无为的生活方式,才能获得真正的幸福。

庄子是老子的思想传承人,他的思想体系主要体现在《庄子》一书中。

庄子注重生命和自然的哲学思考,他认为宇宙万物都是相互依存、相互转化的,没有固定的本质和存在形式。

他提出了“无为而治”和“自由自在”的理念,主张人们应该抛弃功利心和欲望,无为而不为,顺应自然的规律。

庄子强调人与自然的和谐关系,主张追求自由、无拘无束的心灵状态,摆脱世俗的束缚,追求内心的放松和修身养性。

他还讲究自由自在的精神境界和自我解放的思想,主张从心灵上实现和谐和自由。

在老子和庄子的思想中,重要的观念是“道”、“无为”、“自然”和“心性”。

他们认为人们应该以自然的态度对待事物,不强求、不追逐功利,而是要顺从自然规律,追求内心的平静和自由。

他们强调放下欲望和私欲,追求无为而治的状态,通过维系人与自然的和谐关系来达到心灵的安宁和真实的幸福。

道家思想对中国文化和哲学产生了深远的影响。

在中国传统文化中,道家的观念成为了人们追求宁静、淡泊和自由的重要价值观。

这种思想也在一定程度上影响了中国政治、社会和审美观念。

道家的思想观念也对世界哲学史产生了重要影响,对西方哲学的发展也起到了一定的启示作用。

总之,道家老子和庄子的思想主张无为而治,追求自然和谐的生活方式,强调内心的自由和放松。

⽼⼦和庄⼦的⽐较⽼⼦和庄⼦的⽐较张京华(洛阳⼤学东⽅⽂化研究院副教授)⼀、直觉认识论道家与儒家⼆家在先秦时期即同显于世,汉魏以后⼜同在"三教"。

儒家⼤师以孔⼦、孟⼦并称,道家⼤师以⽼⼦、庄⼦并称,⼆者有着⼀个外表上近乎平⾏、对称的发展。

道家以⽼庄并称,有益有害。

益处是⽼⼦和庄⼦都是道家⼤师,有重要著述传世,在学说的许多⽅⾯都相⼀致,因⽽⼆⼈的学说可以互释、互明。

害处是,既然认为⼆⼈在许多⽅⾯都相⼀致,就可⽤对⽼⼦的研究代替对庄⼦的研究,⽤⽼⼦的思想代表庄⼦的思想,因⽽就出现了单⽅⾯的以庄注⽼,掩盖了⽼庄的重要差异,忽视了庄⼦对道家学说的进⼀步发展。

⽐如,台湾学者龚乐群《⽼庄异同》认为:"释德清云:'《庄⼦》⼀书乃《⽼⼦》之注疏。

'《笔乘》云:'⽼之有庄,犹孔之有孟。

'可见庄⼦之学确是出于⽼⼦,虽时代稍后,环境略殊,所趣间或有异,然其根本思想固⽆⼆致。

"⽼⼦哲学与庄⼦哲学在认识论、古代物理学和形⽽上学的道论等⽅⾯是基本相同的,但是在社会观、政治观和理论体系上⼜有极⼤的不同。

单纯地以《庄⼦》为《⽼⼦》的注疏,不仅掩盖了庄⼦,⽽且实际上也不能正确估价⽼⼦在道家传统中的地位。

⽼⼦与庄⼦⼆者既不能互明,就只有各⽣疑惑了。

儒家认识论主张由⼰及⼈,由强调⾃我意识和主体⾏为引申出先⼈后⼰,注重的是由主体⾏为带来的社会效果。

儒家的归纳、类⽐、引申的推理⽅法是⼀种独断的逻辑判断,确切地说不是⼀种逻辑上独⽴的认识论,⽽是从属和服务于儒家的社会主张的。

与儒家完全不同,⽼⼦的认识论是他的道论的基础,在他的道家学说中具有重要的地位。

⽽且,在⽼⼦的认识过程中,全然没有逻辑推理可循。

⽼⼦哲学的认识论是直觉的认识论,是由认识的对象到认识的对象,由认识的主体到认识的主体,是因其最⼤内涵的概念的全部,⽽得到其全称概念⾃⾝,⽽不是由此及彼,或由彼及此。

《⽼⼦·五⼗四章》:"故以⾝观⾝,以家观家,以乡观乡,以国观国,以天下观天下。

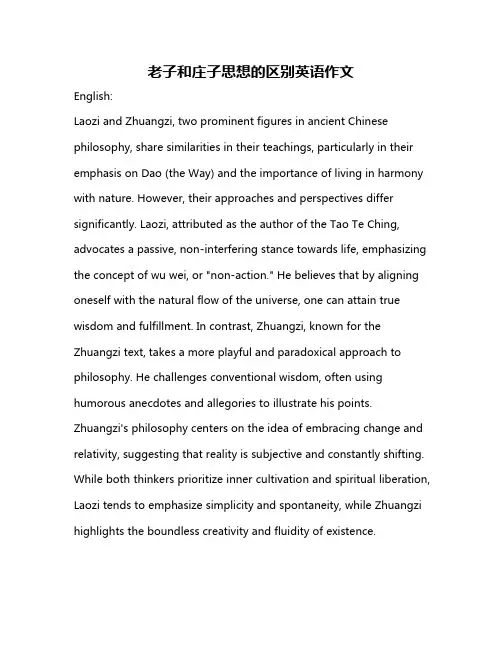

老子和庄子思想的区别英语作文English:Laozi and Zhuangzi, two prominent figures in ancient Chinese philosophy, share similarities in their teachings, particularly in their emphasis on Dao (the Way) and the importance of living in harmony with nature. However, their approaches and perspectives differ significantly. Laozi, attributed as the author of the Tao Te Ching, advocates a passive, non-interfering stance towards life, emphasizing the concept of wu wei, or "non-action." He believes that by aligning oneself with the natural flow of the universe, one can attain true wisdom and fulfillment. In contrast, Zhuangzi, known for the Zhuangzi text, takes a more playful and paradoxical approach to philosophy. He challenges conventional wisdom, often using humorous anecdotes and allegories to illustrate his points. Zhuangzi's philosophy centers on the idea of embracing change and relativity, suggesting that reality is subjective and constantly shifting. While both thinkers prioritize inner cultivation and spiritual liberation, Laozi tends to emphasize simplicity and spontaneity, while Zhuangzi highlights the boundless creativity and fluidity of existence.Translated content:老子和庄子,中国古代哲学中的两个重要人物,在教义上有着相似之处,特别是在强调道和与自然和谐相处的重要性方面。

老子和庄子思想有什么区别老子是春秋时期的伟大思想家、哲学家,那么老子和庄子有什么区别?下面是店铺为你搜集老子和庄子的区别,希望对你有帮助!老子和庄子的区别老子是最初提出道家思想的核心人物,是这一学派的始祖,庄子继承发展了老子的主要思想,使其延续。

同为道家这一门派大师级人物的老子和庄子,在思想上相辅相成互相补充,将道家学派的思想发展壮大。

虽然说他们的思想有着异曲同工之处,但细细来看也有许多截然不同的地方。

老子、庄子都以“道”为思想核心内容,但是在处理人和道的关系上却有很大差别。

老子觉得人这种生物在世间有着无可超越的优点,人是世界上最伟大的生物;而庄子却觉得万事万物都是相同的人也一样,提出了“齐物”的观点。

老子有一个“常无为而无不为”思想,比如在理国时,无为并不是真的什么也不做,并不是消极,而是在对待事物,为人处事时要顺其自然,万事万物都有它的发展规律。

其实老子的内心深处还是很在意这些功名利禄的,他有一些入世情绪在里面;庄子则不然,他更多的是消极避世,不管不顾,远离红尘,远离尔虞我诈,勾心斗角,对钱财功名并没有兴趣。

他们两个都有着对人生自由的追求,但态度并不相同。

老子对自由境界的追求是纯粹的,庄子追求的是超脱自然物我两忘。

虽然稍有分歧,但他们两者所代表的道家思想对中国人的思想价值形成起到了很大的作用。

不仅如此,到了现代社会,这样的思想在物欲横流,灯红酒绿的生活里也有很大的生存价值。

老子是哪里人老子是我国著名的思想家,关于“老子是哪里人”在司马迁的《史记—老子韩非列传》有明确记载过老子故里:“老子者,楚国苦县厉乡曲里人也”,解开老子的籍贯,应该就是从史记开始的,而探究“楚县”到底在什么地方,至关重要。

现在主要有两种说法,一种说法是老子是河南鹿邑人,这种说法在一九九零年之前争议并不多。

直到一九九零年之后安徽对老子是哪里人提出异议以后,关于老子到底是哪里人才有了争议。

安徽涡阳县通过研究历史古籍对老子的记载还有对当地出土文物的考古,发现了大量可以证明老子是春秋时期的宋国相人,也就是现在的涡阳县人。

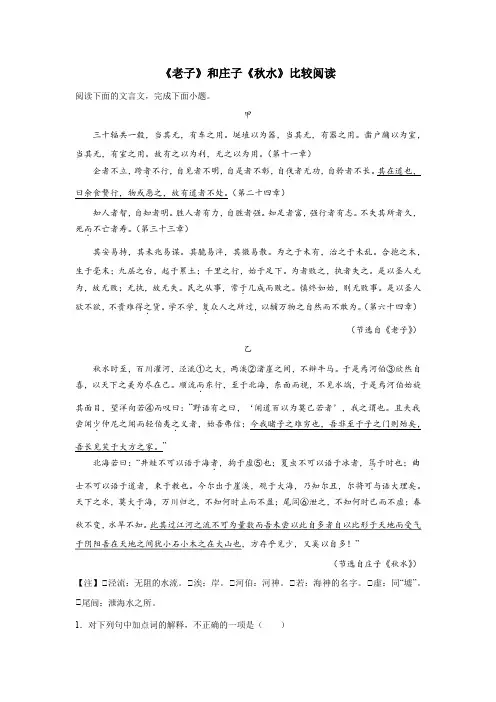

《老子》和庄子《秋水》比较阅读阅读下面的文言文,完成下面小题。

甲三十辐共一毂,当其无,有车之用。

埏埴以为器,当其无,有器之用。

凿户牖以为室,当其无,有室之用。

故有之以为利,无之以为用。

(第十一章)企者不立,跨者.不行,自见者不明,自是者不彰,自伐.者无功,自矜者不长。

其在道也,曰余食赘行,物或恶之,故有道者不处。

(第二十四章)知人者智,自知者明。

胜人者有力,自胜者强。

知足者富,强行者有志。

不失其所者久,死而.不亡者寿。

(第三十三章)其安易持,其未兆易谋。

其脆易泮,其微易散。

为之于未有,治之于未乱。

合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下。

为者败之,执者失之。

是以圣人无为,故无败;无执,故无失。

民之从事,常于.几成而败之。

慎终如始,则无败事。

是以圣人欲不欲,不贵难得之.货。

学不学,复.众人之所过,以辅万物之自然而不敢为。

(第六十四章)(节选自《老子》)乙秋水时至,百川灌河,泾流①之大,两涘②渚崖之间,不辩牛马。

于是焉河伯③欣然自喜,以天下之美为尽在己。

顺流而.东行,至于北海,东面而视,不见水端,于是焉河伯始旋其面目,望洋向若④而叹曰:“野语有之曰,‘闻道百以为莫己若者’,我之谓也。

且夫我尝闻少.仲尼之闻而轻伯夷之.义者,始吾弗信;今我睹子之难穷也,吾非至于子之门则殆矣,吾长见笑于大方之家。

”北海若曰:“井蛙不可以语于海者.,拘于虚⑤也;夏虫不可以语于冰者,笃.于时也;曲士不可以语于道者,束于教也。

今尔出于崖涘,观于大海,乃知尔丑,尔将可与语大理矣。

天下之水,莫大于.海,万川归之,不知何时止而不盈;尾闾⑥泄之,不知何时已而不虚;春秋不变,水旱不知。

此其过江河之流不可为量数而吾未尝以此自多者自以比形于天地而受气于阴阳吾在天地之间犹小石小木之在大山也,方存乎见少,又奚以自多!”(节选自庄子《秋水》)【注】①泾流:无阻的水流。

①涘:岸。

①河伯:河神。

①若:海神的名字。

①虚:同“墟”。

①尾闾:泄海水之所。

老子与庄子:道家思想的比较研究介绍《老子》和《庄子》是中国古代哲学经典著作,主要代表了道家思想。

本文将对这两部重要著作进行比较研究,探讨其在道家思想中的不同观点和相似之处。

老子《老子》是道家经典之一,作者为老子。

该书主要围绕“道”展开论述,认为无为而治、追随自然是达到真正境界的关键。

1.道的概念:老子赞美道,将其视为宇宙万物的根本原则。

他认为道是一种无形、无名、无爱好的存在,是超越世俗规范和价值判断的统一力量。

2.无为而治:老子提倡无为而治的理念。

他认为人类应该顺应自然、追随内心,并避免过于干涉事物发展的行为。

通过“不争”、“无欲”、“柔弱胜刚强”的态度来实现社会秩序和个人成长。

3.反传统:老子批评功利主义、权力欲望和社会规范的价值,主张达到无知之境,超越对世界的认知。

庄子《庄子》是道家经典之一,作者为庄子。

该书展示了庄子对于乐观豁达心态和思考人生与宇宙关系的独特见解。

1.自由平等:庄子强调每个人都有权利追求自己真正喜欢的生活方式,他反对社会规范和束缚。

他认为万物平等,不存在高低贵贱之别。

2.混元一气:庄子使用许多寓言形式来阐述他的思想。

他通过描述混沌、蝴蝶梦或者大鹏展翅等意象,表达了人与自然相辅相成、一体共存的观点。

3.空灵诗意:庄子的写作风格以诗意而闻名,他通过富有哲理和幽默感的语言来表达道家思想。

其中包括修身养性、超越名利、追求内心自由与坦然等内容。

比较虽然《老子》和《庄子》都代表了道家思想,但两者在某些观点上存在明显差异:1.对待社会:《老子》强调无为而治,追求个体的内心宁静。

而《庄子》则更注重对社会问题的思考和对社会不公平的关注。

2.写作风格:《老子》语言简洁、意境深远,突出了道家清淡无为的特点;而《庄子》使用寓言形式,诗意盎然,表达一种旷达世界观。

尽管存在一些差异,但《老子》和《庄子》在许多方面也有相似之处:1.都强调顺应自然的原则:无论是《老子》还是《庄子》,都认为人类应该顺应自然规律,遵循道的指引。

2019年9月第5期总第125期哈尔滨市委党校学报THE JOURNAL OF HARBIN COMMITTEE SCHOOL OF THE CCPSep.2019No.5Serial.125“物物者非物”———庄子与老子哲学比较魏义霞(黑龙江大学哲学学院,哈尔滨150080) 摘要:“物物者非物”语出《庄子》,既是庄子哲学的基本命题,也体现了庄子与老子哲学的差异:第一,在道之别名上,庄子之道的别名是“物物者”,老子之道的别名则是“无”。

第二,在人与万物的关系上,庄子将人和万物都视为“物物者”所物之“物”,老子则将人和道、天、地并称为“四大”。

第三,在人与动物的关系上,庄子让人向动物学习,老子并无此说。

这些证明庄子与老子的哲学异同互见:如果说两个人对道的推崇代表了道家的共识的话,那么,庄子对道“物物者”的称谓以及“物物者非物”则展示了对道有别于老子的理解。

关键词:“物物者非物”;庄子;老子;先秦哲学中图分类号:B223 文献标志码:A 文章编号:1008-8520(2019)05-0040-08 收稿日期:2019-04-20 作者简介:魏义霞(1965-),女,安徽濉溪人,教授,博士研究生导师。

“物物者非物”在《庄子》中有两处表述:一处是“物物者非物”(《庄子·知北游》);另一处的具体表述与此处略有差异,基本思想却别无二致。

这句原话是:“物物者之非物也。

”(《庄子·在宥》)给庄子哲学定性,往往习惯于援引“物物者非物”这句名言,并将之翻译为物质性的宇宙万殊只能派生于非物质性的精神存在,并且断言这是典型的唯心主义命题。

学术界选取“物物者非物”来判断庄子哲学性质的做法是明智的,因为这一命题是庄子哲学的最佳切入点和关键处。

令人遗憾的是,由于对“物物者非物”理解的偏颇,不能窥探庄子哲学的精髓。

事实上,“物物者非物”不但展示了庄子哲学的独特意蕴和思想主旨,而且从一个侧面展示了庄子与老子哲学异同互见的思想关系。

庄子和老子的比较*导读:道家与儒家二家在先秦时期即同显于世,汉魏以后又同在"三教"。

儒家大师以孔子、孟子并称,道家大师以老子、庄子并称一、直觉认识论道家与儒家二家在先秦时期即同显于世,汉魏以后又同在"三教"。

儒家大师以孔子、孟子并称,道家大师以老子、庄子并称,二者有着一个外表上近乎平行、对称的发展。

?道家以老庄并称,有益有害。

益处是老子和庄子都是道家大师,有重要著述传世,在学说的许多方面都相一致,因而二人的学说可以互释、互明。

害处是,既然认为二人在许多方面都相一致,就可用对老子的研究代替对庄子的研究,用老子的思想代表庄子的思想,因而就出现了单方面的以庄注老,掩盖了老庄的重要差异,忽视了庄子对道家学说的进一步发展。

比如,台湾学者龚乐群《老庄异同》认为:"释德清云:《庄子》一书乃《老子》之注疏。

《笔乘》云:老之有庄,犹孔之有孟。

可见庄子之学确是出于老子,虽时代稍后,环境略殊,所趣间或有异,然其根本思想固无二致。

"?老子哲学与庄子哲学在认识论、古代物理学和形而上学的道论等方面是基本相同的,但是在社会观、政治观和理论体系上又有极大的不同。

单纯地以《庄子》为《老子》的注疏,不仅掩盖了庄子,而且实际上也不能正确估价老子在道家传统中的地位。

老子与庄子二者既不能互明,就只有各生疑惑了。

?儒家认识论主张由己及人,由强调自我意识和主体行为引申出先人后己,注重的是由主体行为带来的社会效果。

儒家的归纳、类比、引申的推理方法是一种独断的逻辑判断,确切地说不是一种逻辑上独立的认识论,而是从属和服务于儒家的社会主张的。

与儒家完全不同,老子的认识论是他的道论的基础,在他的道家学说中具有重要的地位。

而且,在老子的认识过程中,全然没有逻辑推理可循。

老子哲学的认识论是直觉的认识论,是由认识的对象到认识的对象,由认识的主体到认识的主体,是因其最大内涵的概念的全部,而得到其全称概念自身,而不是由此及彼,或由彼及此。

老子庄子思想总结老子和庄子是中国古代哲学的重要代表人物,他们的思想影响了中国乃至世界的哲学界。

老子的思想侧重于道德和领导力的观点,而庄子则关注于自由、自然和个体的发展。

在本文中,我将对老子和庄子的思想进行总结,并分析他们对后世哲学的影响。

首先,老子的思想注重于道德和领导的观点。

他的核心概念是“道”,认为道是宇宙万物的根本原则和力量。

他主张人们应该遵循道的原则来实现个人和社会的和谐。

他认为,领导者应该以道德高尚的品质来引导人民,而不是以权力的力量来支配。

老子还强调个人的谦逊和顺从,认为个人应该遵循自然法则,不与他人争斗,而是追求自己的内心平静和宁静。

与老子不同,庄子更关注个体的发展和自由。

他认为,人们应该追求自己的真实自我并与自然相融合。

他的核心概念是“自由而无为”,意味着个体应该摆脱社会的限制和期望,追求自己内在的真实。

庄子强调人的心灵自由和开放,认为个体应该超越外在的价值观和规则,发展自己的潜能和真实。

他主张人们应该遵循自己内心的声音,追求心灵的自由和内在的平静。

老子和庄子的思想对后世哲学产生了深远的影响。

他们的思想被后来的儒家、道家和禅宗等哲学流派所继承和发展。

在儒家思想中,老子的道德观念被进一步发展和应用,成为中国社会的价值观基础之一。

在道家思想中,庄子的自由观念成为追求个人自由和心灵平静的核心思想。

而禅宗则通过对庄子思想的研究和实践,进一步发展了思维观念和禅修方法。

总结而言,老子和庄子是中国古代哲学的重要代表人物,他们的思想注重道德和领导力的观点,以及个体的自由和心灵发展。

他们的思想对后世哲学产生了深远的影响,在儒家、道家和禅宗等思想流派中有着重要的地位。

这些思想不仅影响了中国古代文化和社会,也对现代世界的哲学和人文学科产生了积极的影响。

2020第09期·总第563期在《老子》和《庄子》中,都有关于死亡的哲学问题的重要讨论。

庄子阐述了诸多关于死亡问题的观点,其中既有对死亡的专门论述,也有在涉及死亡的其他议题中表达的对死亡的看法。

老子也提出了很多涉及死亡问题的论述,但他较少单独讨论死亡,而是常常把死亡放在与其他问题的关联脉络中进行探讨。

老子和庄子的这些论述,都表达了他们对死亡这一重要问题的基本观点,从中可以看到他们的死亡观既有相似性,也存在重要差异。

这些差异在老子和庄子的思想结构中有其成因,而且透显出老庄在基本的哲学观念上也隐含着深层差异。

一、老庄对待死亡的观念异同无论老子还是庄子,都认为生而至于老,老而至于死,是自然过程中的必然。

这表明他们对于死亡,在事实描述层面上具有相通观念。

老子认为,事物内部蕴含着否定性因素,事物只要不断向前发展,就会在超过一定程度后向其对立面转化,即“物壮则老”,〔1〕“兵强则灭,木强则折”,〔2〕“祸兮福[作者简介]徐文,复旦大学中国语言文学系2013级博士研究生。

摘要:老子和庄子的死亡观既有相似性,更存在重要的差异。

老子和庄子都强调死亡的必然性,但老子将死亡看作负面状态,在本体论层面,认为死亡是绝对者所要超越的状态,从而将死亡放在很低的位置;在经验世界层面,将死亡与负面现象紧密联结,认为死亡是违背道的行为的惩罚性后果,以及死亡的普遍化指示着恶劣的社会状态。

庄子则以达观甚至欣然的态度对待死亡,主张安时处顺地接受死亡的必然性,提出生死具有同属一个自然过程的齐一性,还认为死亡可以通达超离世间劳苦和压抑秩序的自在之境。

老庄死亡观的差异有其内在的思想成因,源于二者看待对立事物的不同方式,所追求的境界的微妙差异,以及对现实世界的不同取态。

这种差异及其思想成因进而透显出,老庄的基本的哲学观念在对事物向反面演变的辩证趋势的态度,对“自然”内涵的界定方式,对所处世界的思考方式,以及对道与世界关系的安放这几个面向上,隐含着深层差异。

先秦诸子之道的比较分析一、引言先秦时期是中国古代思想史上极为重要的时期,涌现出众多杰出的思想家和哲学家,被后世称为"先秦诸子"。

他们各自提出了一套独特的思想体系,被称为"道"。

本文将针对先秦诸子之道进行比较分析,探讨其共同点和不同之处。

二、孔子的仁道孔子主张以仁德来治理社会,他认为仁是人类最高尚的品德和行为准则。

他强调了人与人之间的关系,并强调君臣、父子、朋友等伦理关系的重要性。

孔子提倡礼教,并强调个体修身齐家治国平天下。

三、老子的无为而治道老子主张无为而治,认为宇宙中有一种无形而有形的力量——道,万物皆由道而生。

他主张个体应该追求自然之道,在无欲无求中寻找内心平静和真实自我。

同时,他也批判了权力和功利主义。

四、墨子的兼爱道墨子主张"兼爱",他认为爱是维系社会和谐的力量。

他强调人类应该互相关怀、互相帮助,并反对战争和武力行为。

墨子还提出了一系列科学技术方面的观点,推动了科技的发展。

五、荀子的性恶论荀子认为人性本恶,主张通过严格教育和规范来约束欲望,实现社会秩序的稳定。

他强调个体应该追求君子之道,修身齐家治国平天下,并注重政治实践。

六、庄子的自由无我道庄子主张自由无我,认为自由是人类最高尚的追求。

他通过寓言和幻想来表达哲学思想,强调个体应该超越名利、超脱物欲来追求内心真正的自由和快乐。

七、比较分析1.关于人性:孔子相信人性善良,而荀子认为人性本恶。

2.关于政治:孔子注重礼教和伦理关系,在家庭层面形成稳定社会;老子和庄子强调个体追求自然之道,强调个体自由和心灵的平静;墨子强调兼爱与公平,反对战争和武力行为。

3.关于人生追求:孔子追求仁德、修身齐家治国平天下;老子寻求内心的平静与真实自我;庄子追求自由无我;墨子追求兼爱与社会和谐。

八、结论先秦诸子之道各有独到之处,他们在政治、伦理、人性等方面有着不同的观点和强调。

尽管他们的思想有些冲突,但也都为中国古代思想史作出了宝贵的贡献。

老子和庄子的比较张京华(洛阳大学东方文化研究院副教授)一、直觉认识论道家与儒家二家在先秦时期即同显于世,汉魏以后又同在"三教"。

儒家大师以孔子、孟子并称,道家大师以老子、庄子并称,二者有着一个外表上近乎平行、对称的发展。

道家以老庄并称,有益有害。

益处是老子和庄子都是道家大师,有重要著述传世,在学说的许多方面都相一致,因而二人的学说可以互释、互明。

害处是,既然认为二人在许多方面都相一致,就可用对老子的研究代替对庄子的研究,用老子的思想代表庄子的思想,因而就出现了单方面的以庄注老,掩盖了老庄的重要差异,忽视了庄子对道家学说的进一步发展。

比如,台湾学者龚乐群《老庄异同》认为:"释德清云:'《庄子》一书乃《老子》之注疏。

'《笔乘》云:'老之有庄,犹孔之有孟。

'可见庄子之学确是出于老子,虽时代稍后,环境略殊,所趣间或有异,然其根本思想固无二致。

"老子哲学与庄子哲学在认识论、古代物理学和形而上学的道论等方面是基本相同的,但是在社会观、政治观和理论体系上又有极大的不同。

单纯地以《庄子》为《老子》的注疏,不仅掩盖了庄子,而且实际上也不能正确估价老子在道家传统中的地位。

老子与庄子二者既不能互明,就只有各生疑惑了。

儒家认识论主张由己及人,由强调自我意识和主体行为引申出先人后己,注重的是由主体行为带来的社会效果。

儒家的归纳、类比、引申的推理方法是一种独断的逻辑判断,确切地说不是一种逻辑上独立的认识论,而是从属和服务于儒家的社会主张的。

与儒家完全不同,老子的认识论是他的道论的基础,在他的道家学说中具有重要的地位。

而且,在老子的认识过程中,全然没有逻辑推理可循。

老子哲学的认识论是直觉的认识论,是由认识的对象到认识的对象,由认识的主体到认识的主体,是因其最大内涵的概念的全部,而得到其全称概念自身,而不是由此及彼,或由彼及此。

《老子·五十四章》:"故以身观身,以家观家,以乡观乡,以国观国,以天下观天下。

吾何以知天下之然?以此。

"《老子·四十七章》:"不出户,知天下;不窥牖,见天道。

其出弥远,其知弥近。

是以圣人不行而知,不见而名,不为而成。

"对道家的这一认识论是明确肯定的。

道家一派是十分注意逻辑推理的,但是老子和庄子在追求绝对概念之中,从逻辑的相对有条件之处最终又否定了逻辑(形式逻辑)。

不是以逻辑推理作为道论的认识基础,而是以直觉的认识方法作为道论的认识基础。

逻辑在老子中只是作为形而上学道论的一个比较,在庄子中更是用为对儒、墨的舍弃和批判。

形式逻辑是老庄学说的一个侧面,所以严格地说,它并不真正是老庄学说的组成部分。

直观的认识方法没有逻辑推理的中间环节,但是有认识主体的感性认识作为基础。

老子所说的"常无,欲观其妙;常有,欲观其徼"(《老子·一章》)中的"妙"和"徼","道之为物,惟恍惟惚"(《老子·二十一章》)中的"恍"和"惚",都具有直观的痕迹和特点。

老子说:"飘风不终朝,骤雨不终日"(《老子·二十二章》),就是对自然物质世界的直观感觉。

在直观认识论方面,庄子和老子是相互一致的。

《庄子·大宗师》:"夫藏舟于壑,藏山于泽,谓之固矣。

然而夜半有力者负之而走,昧者不知也。

藏小大有宜,犹有所遁。

若夫藏天下于天下,而不得所遁,是恒物之大情也。

""藏天下于天下"与老子的"以天下观天下",意义是相同的。

庄子所说的"日夜相代于前"与老子的"骤雨"、"飘风"意义是相同的。

《秋水》篇中的"知之濠上"与"不窥牖见天道"意义是相同的。

二、古代物理学道家认为,道是已然的天地万物的统一性,也是已然的天地万物的根据。

在此之中,无论是老子还是庄子,都是明显地指出除了抽象的意义之外,还有一个时间的物理的因素。

天地万物有一个纯粹物质性的初始状态,叫作"根"。

"夫物芸芸,各复其根。

"(《老子·十六章》)已然的天地万物不仅在本质上统一于抽象概念的"道",而且在时间上统一于天地未然万物未分的物质概念的"道"。

《老子·四十二章》:"道生一,一生二,二生三,三生万物。

"《二十五章》:"有物混成,先天地生,寂漠。

独立不改,周行不殆,可以为天下母。

吾不知其名,字之曰道,吾强为之名曰大。

"明确地提出在天地万物存在之前,有一个生成天地万物的统一的道。

《老子·二十一章》:"孔得之容,唯道是从。

道之为物,惟恍惟惚。

惚恍中有象,恍惚中有物。

"指出这个生成天地万物的道的物质性,及其恍惚、混成的浑沌特点。

《老子·十六章》:"致虚极,守静笃,万物并作,吾以观其复。

夫物芸芸,各复其根。

"指出这个物质浑沌的道是天地万物的根据,不仅在"生"上是天地万物的根源,而且在"化"上是天地万物的复归。

庄子也认为宇宙起源于浑沌混一的物质状态,并且进一步把宇宙物质的原始生成分为"未始有物"、"有物而未始有封"和"有封而未始有是非"(《齐物论》)三个阶段。

或者阐述为"太初有无,无有无名"、"一之所起,有一而未形"和"留动而生物,物成生理,谓之形;形体保神,各有仪则,谓之性"(《天地》)三个阶段。

有物有封的阶段又可以分析为" 韦氏得之,以挈天地"(《大宗师》)的天体与地质生成,和"种有幾"(《至乐》)的生物演化二个部分。

老子把万物的复归于道称为"自化"(《老子·三十七章》、《老子·五十七章》)。

庄子也说:"物之生也,若骤若驰,无动而不变,无时而不移,何为乎何不为乎,夫固将自化。

"(《秋水》)庄子又进而把生物的演化区分为二类,一类是以形相生,即同种属的生物的生殖延续,叫作"自生"。

一类是以不同形相禅,即不同种属的生物之间的进化蜕化,叫作"物化"。

庄子对物质生成的阐述比老子更加详细具体,但二人在注重古代物理学,重视道的实际物质生成过程方面,是基本一致的。

三、道论《老子·四十章》:反者道之动,弱者道之用。

《老子·二章》:有无相生,难易相成,长短相较,高下相倾。

《庄子·秋水》:知东西之相反而不可以相无。

《庄子·齐物论》:彼亦一是非,此亦一是非,果且有彼是乎哉?果且无彼是乎哉?彼是莫得其偶,谓之道枢。

恶乎然,然于然。

恶乎不然,不然于不然。

物固有所然,物固有所可。

无物不然,无物不可。

迄今为止,学术界一种有代表性的观点,是把老子的上述思想叫作朴素辩证主义,而把庄子的上述思想叫作相对主义。

其实老庄二人是十分一致的,老子和庄子都是十分强调地着力阐述其抽象思辨的部分,由此把道家道论升华到形而上学的抽象本体论高度。

先秦诸子中儒、墨、名、法诸家,都各有辩资,但是在逻辑思维方面最有成就的仍是法家的韩非和道家的老庄。

先秦诸子在逻辑思维方面有三个不同的层次,第一是形式逻辑的层次,第二即老庄被称为朴素辩证主义和相对主义的"相反相成"的逻辑思维层次。

第三是老庄用以论证抽象绝对的道的"大音希声"、"大象无形"的逻辑思维层次。

韩非十分注重名实关系,在逻辑推理方面的论述很多,最著名的比如"自相矛盾"、"郑人买履"、"郢书燕说"等。

司马迁所特别称道的《说难》篇,其核心实际上也是在名实关系一点上。

《韩子·难一》(又见《难势》篇):楚人有鬻盾与矛者,誉之曰:"吾盾之坚物莫能陷也。

"又誉其矛曰:"吾矛之利于物无不陷也。

"或曰:"以子之矛,陷子之盾,何如?"其人弗能应也。

夫不可陷之盾,与无不陷之矛,不可同世而立。

现代汉语中"矛盾"一语即出于此。

形式逻辑中最主要的一个特点就是"不相容之事不两立",也就是"矛盾律"。

形式逻辑为孟子的距杨墨,韩非的批驳儒墨,秦始皇、李斯的禁百家语,司马迁时期的儒道互绌都提供了依据。

马叙伦《庄子义证佚文》辑佚《庄子》有"陷大矛"一语,并以楚人卖矛及盾者作注,事无旁证。

相反相成的逻辑思维层次,就是认为矛盾对立的双方互为成立的条件,同为相对而存在。

对此老子和庄子都有很多论述。

秦毓鎏《读庄穷年录》读《庄子·秋水》篇是谓反衍、是谓谢施一段说:"谢与施二义相反,然不可相无。

不施无所用其谢,不谢无以见其施。

言多少之名,相形而见,不可偏废也。

"相反相成的双方既不能由其中一方肯定另一方,也不能由其中一方否定另一方,如果有第三方也同样。

所以庄子说"莫得其偶","我与若与人俱不能相知也"。

相反相成的逻辑思维层次具有更为充分的思辨因素,从哲学的意义上看,较之形式逻辑的层次更高一层。

但因为相反相成的双方既不能进行肯定判断,也不能进行否定判断,双方都是有条件的,只具有相对的意义,因而也为庄子所批判,所不取。

老子也同样。

《老子·二十章》:"唯之与阿,相去几何?善之与恶,相去何若?""唯"与"阿"皆应声,"唯"是正顺,"阿"是邪谄。

善与恶,一褒一贬。

而老子则认为唯与阿、善与恶没有本质的区别。

得则俱得,失则俱失,二者都不具有绝对的意义。

相反相成的逻辑思维层次也被老庄否定了。

逻辑思维的第三个层次是具有绝对无条件性的逻辑思维形式。

《老子·四十一章》:大方无隅,大器晚成,大音希声,大象无形。

《四十五章》:大成若缺,大盈若冲,大直若屈,大巧若拙,大辩若讷。

《八十一章》:信言不美,美言不信,善者不辩,辩者不善,知者不博,博者不知。

《庄子·齐物论》:夫大道不称,大辩不言,大仁不仁,大廉不,大勇不忮。