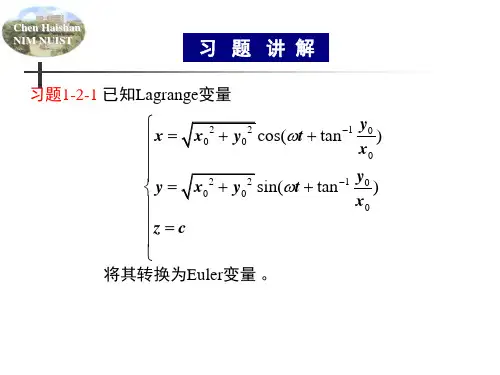

第一章习题与作业讲解

- 格式:doc

- 大小:1.42 MB

- 文档页数:9

第 1 章 绪 论(2005-07-14) -第 1 章 绪 论课后习题讲解1. 填空⑴( )是数据的基本单位,在计算机程序中通常作为一个整体进行考虑和处理。

【解答】数据元素⑵( )是数据的最小单位,( )是讨论数据结构时涉及的最小数据单位。

【解答】数据项,数据元素【分析】数据结构指的是数据元素以及数据元素之间的关系。

⑶ 从逻辑关系上讲,数据结构主要分为( )、( )、( )和( )。

【解答】集合,线性结构,树结构,图结构⑷ 数据的存储结构主要有( )和( )两种基本方法,不论哪种存储结构,都要存储两方面的内容:( )和()。

【解答】顺序存储结构,链接存储结构,数据元素,数据元素之间的关系⑸ 算法具有五个特性,分别是( )、( )、( )、( )、( )。

【解答】有零个或多个输入,有一个或多个输出,有穷性,确定性,可行性⑹ 算法的描述方法通常有( )、( )、( )和( )四种,其中,( )被称为算法语言。

【解答】自然语言,程序设计语言,流程图,伪代码,伪代码⑺ 在一般情况下,一个算法的时间复杂度是( )的函数。

【解答】问题规模⑻ 设待处理问题的规模为n,若一个算法的时间复杂度为一个常数,则表示成数量级的形式为( ),若为n*log25n,则表示成数量级的形式为( )。

【解答】Ο(1),Ο(nlog2n)【分析】用大O记号表示算法的时间复杂度,需要将低次幂去掉,将最高次幂的系数去掉。

2. 选择题⑴ 顺序存储结构中数据元素之间的逻辑关系是由( )表示的,链接存储结构中的数据元素之间的逻辑关系是由( )表示的。

A 线性结构B 非线性结构C 存储位置D 指针【解答】C,D【分析】顺序存储结构就是用一维数组存储数据结构中的数据元素,其逻辑关系由存储位置(即元素在数组中的下标)表示;链接存储结构中一个数据元素对应链表中的一个结点,元素之间的逻辑关系由结点中的指针表示。

⑵ 假设有如下遗产继承规则:丈夫和妻子可以相互继承遗产;子女可以继承父亲或母亲的遗产;子女间不能相互继承。

第一章练习题及参考答案一、辨析题(请先判断对错,再说明原因)1、哲学得基本派别就是一元论与二元论。

2、辩证法与形而上学对立得焦点在于就是否承认事物就是可以被认识得。

二、材料分析题1、阅读下列材料:【材料1】笛卡儿认为,物质与精神就是两种不同得实体,精神得本性就是思维,物质得本性就是广延,广延不能思维,思维不具有广延。

物质与精神互不相通,彼此独立,两者都就是世界得本原。

【材料2】贝克莱认为“存在就就是被感知,人得各种感觉构成了事物。

”黑格尔认为,整个世界就是“绝对观念”得“外化”与产物。

【材料3】恩格斯指出:“物、物质无非就是各种物得总与,而这个概念就就是从这一总与中抽象出来得”。

马克思指出“观念得东西不外就是移入人得头脑并在人得头脑中改造过得物质得东西而已。

”请说明:(1)材料1属于什么观点,错误得实质就是什么?材料2属于什么观点,两位哲学家得观点有什么不同,错误在哪里?(2)请结合材料3谈谈如何正确理解物质与意识。

2、阅读下列材料:【材料1】韩非子提出“世异则事异,事异则备变”,“法与时转则治,治与世宜则有功”。

【材料2】《坛经》中记载:“时有风吹幡动,一僧曰风动,一僧曰幡动,议论不已。

慧能进曰不就是风动,不就是幡动,仁者心动”。

【材料3】列宁指出把主要得注意力正就是放在认识“自己”运动得源泉上:只有对立统一得观点:才提供理解一切现存事物得“自己运动”得钥匙,才就是提供理解“飞跃”、“渐进过程得中断”,向对立面得转化,旧东西得灭亡与新东西得产生得钥匙。

”请说明:(1)材料1与材料2得观点有何异同?(2)材料2与材料3得主要分歧就是什么?并加以评述。

3、阅读下列材料:在十七世纪,牛顿曾坚信光就是由很小得微粒组成得,这一学说得到了几何光学实验得证明。

后来到了惠更斯、菲涅耳时代,光得波动学说被光得干涉与衍射实验以及后来得麦克斯韦电磁场理论所证实,从而否定了牛顿得微粒说。

二十世纪初,量子力学以其优美得数学形式与极其精确得实验,再一次否定了光得波动说,认为光就是由微粒组成得,但这种微粒就是具有波动性得,称之为光量子。

《管理学》第一章习题与详解管理学习题与详解第一章管理活动与管理理论1.何谓管理?如何理解管理的具体含义?答:管理是指组织为了达到个人无法实现的目标,通过各项职能活动,合理分配、协调相关资源的过程。

其理解要点体现在以下五个方面:(1)管理的载体是组织。

组织包括企事业单位、国家机关、政治党派、社会团体以及宗教组织等。

(2)管理的本质是合理分配和协调各种资源的过程。

“合理”是从管理者的角度来看的,因而有局限性和相对的合理性。

(3)管理的对象是相关资源,即包括人力资源在内的一切可以调用的资源。

可以调用的资源通常包括原材料、人员、资金、土地、设备、顾客和信息等。

在这些资源中,人员是最重要的,管理要以人为中心。

(4)管理的职能活动包括信息、决策、计划、组织、领导、控制和创新。

(5)管理的目的是为了实现既定的目标,而该目标仅凭单个人的力量是无法实现的,这也是建立组织的原因。

2.组织中的管理通常包括哪些职能活动?每种职能活动是如何表现其存在的?它们的相互关系又是如何?答:(1)组织中的管理通常包括决策与计划、组织、领导、控制和创新五种职能活动。

(2)每种管理职能各有自己独特的表现形式,具体如下:①决策与计划职能通过方案的产生和选择以及通过计划的制定表现出来;②组织职能通过组织结构的设计和人员的配备表现出来;③领导职能通过领导者和被领导者的关系表现出来;④控制职能通过对偏差的识别和纠正表现出来;⑤创新职能是通过组织提供的服务或产品的更新和完善以及其他管理职能的变革和改进来表现其存在的,对一个有活力的组织来说,创新无处不在、无时不在。

(3)以上五种管理职能不是孤立的,它们的相互关系如图1-1所示。

图1-1 各种管理职能的相互关系其中,①决策是计划的前提,计划是决策的逻辑延续。

管理者在行使其他管理职能的过程中总会面临决策和计划的问题,决策和计划是其他管理职能的依据;②组织、领导和控制旨在保证决策的顺利实施;③创新贯穿于各种管理职能和各个组织层次之中。

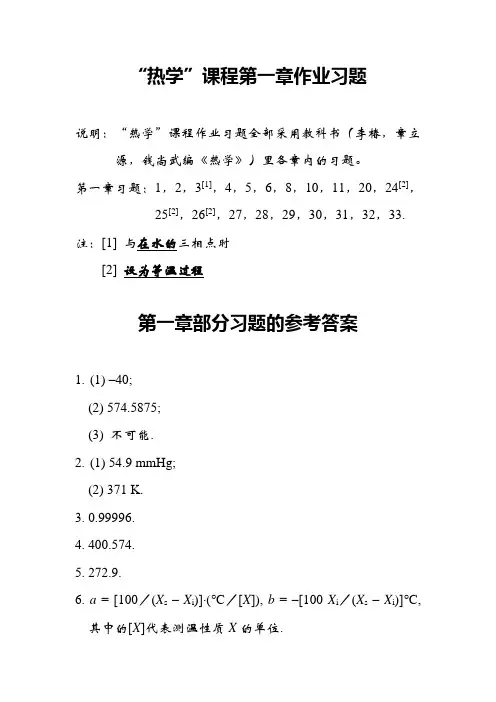

“热学”课程第一章作业习题说明:“热学”课程作业习题全部采用教科书(李椿,章立源,钱尚武编《热学》)里各章内的习题。

第一章习题:1,2,3[1],4,5,6,8,10,11,20,24[2],25[2],26[2],27,28,29,30,31,32,33. 注:[1] 与在水的三相点时[2] 设为等温过程第一章部分习题的参考答案1.(1) –40;(2) 574.5875;(3) 不可能.2.(1) 54.9 mmHg;(2) 371 K.3. 0.99996.4. 400.574.5. 272.9.6. a = [100/(X s–X i)]⋅(︒C/[X]), b = –[100 X i/(X s–X i)]︒C, 其中的[X]代表测温性质X的单位.8. (1) –205︒C;(2) 1.049 atm.10. 0.8731 cm, 3.7165 cm.11. (1) [略];(2) 273.16︒, 273.47︒;(3) 不存在0度.20. 13.0 kg⋅m-3.24. 由教科书137页公式可得p = 3.87⨯10-3 mmHg.25. 846 kg⋅m-3.26. 40.3 s (若抽气机每旋转1次可抽气1次) 或40.0 s (若抽气机每旋转1次可抽气2次, 可参阅教科书132页).27. 28.9, 1.29 kg⋅m-3.28. 氮气的分压强为2.5 atm, 氧气的分压强为1.0 atm, 混合气体的压强为3.5 atm.29. 146.6 cm-3.30. 7.159⨯10-3 atm, 71.59 atm, 7159 atm; 4.871⨯10-4 atm, 4.871 atm, 487.1 atm.31. 341.9 K.32. 397.8 K.33. 用范德瓦耳斯方程计算得25.39 atm, 用理想气体物态方程计算得29.35 atm.“热学”课程第二章作业习题第二章习题:1,3,4,5,6,7,8,9[3],10,11,12,13[4],16,17,18,19,20.注:[3] 设为绝热容器[4] 地球和月球表面的逃逸速度分别等于11.2 km⋅s-1和2.38 km⋅s-1第二章部分习题的参考答案1. 3.22⨯103 cm-3.3. 1.89⨯1018.4. 2.33⨯10-2 Pa.5. (1) 2.45⨯1025 m-3;(2) 1.30 kg⋅m-3;(3) 5.32⨯10-26 kg;(4) 3.44⨯10-9 m;(5) 6.21⨯10-21 J.6. 3.88⨯10-2 eV,7.73⨯106 K.7. 301 K.8. 5.44⨯10-21 J.9. 6.42 K, 6.87⨯104Pa (若用范德瓦耳斯方程计算) 或6.67⨯104 Pa (若用理想气体物态方程计算).10. (1) 10.0 m⋅s-1;(2) 7.91 m⋅s-1;(3) 7.07 m⋅s-111. (1) 1.92⨯103 m⋅s-1;(2) 483 m⋅s-1;(3) 193 m⋅s-1.12. (1) 485 m⋅s-1;(2) 28.9, 可能是含有水蒸气的潮湿空气.13. 1.02⨯104 K, 1.61⨯105 K; 459 K, 7.27⨯103 K.16. (1) 1.97⨯1025 m-3 或2.00⨯1025 m-3;(2) 由教科书81页公式可得3.26⨯1027m-2或3.31⨯1027 m-2;(3) 3.26⨯1027 m-2或3.31⨯1027 m-2;(4) 7.72⨯10-21 J, 6.73⨯10-20 J.17. 由教科书81页公式可得9.26⨯10-6 g⋅cm-2⋅s-1.18. 2.933⨯10-10 m.19. 3.913⨯10-2 L, 4.020⨯10-10 m, 907.8 atm.20. (1) (V1/3 -d)3;(2) (V1/3 -d)3 - (4π/3)d3;(3) (V1/3 -d)3 - (N A - 1) ⋅(4π/3)d3;(4)因V1/3>>d,且N A>>1, 故b = V - (N A/2)⋅{(V1/3 -d)3 +[(V1/3 -d)3 - (N A - 1)⋅(4π/3)d3]}⋅(1/N A) ≈ 4N A(4π/3)(d/2)3.“热学”课程第三章作业习题第三章习题:1,2,4,5[5],6,7,9,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20[6],22[7],23,24,25[8],26,27,28,29,30.注:[5] 设p0 = 1.00 atm[6] 分子射线中分子的平均速率等于[9πRT/(8μ)]1/2[7] 设相对分子质量等于29.0[8] f(ε)dε = 2π-1/2(kT)-3/2ε1/2e-ε/kT dε第三章部分习题的参考答案1. (1) 3.18 m⋅s-1;(2) 3.37 m⋅s-1;(3) 4.00 m⋅s-1.2. 395 m⋅s-1, 445 m⋅s-1, 483 m⋅s-1.4. 3π/8.5. 4.97⨯1016个.6. 0.9534.7. (1) 0.830 %;(2) 0.208 %;(3) 8.94⨯10-7 %.9. [2m/(πkT)]1/2.10. (1) 198 m⋅s-1;(2) 1.36⨯10-2 g⋅h-1.11. [略].12. (1) [略];(2) 1/v0;(3) v0/2.13. (1) 2N/(3v0);(2) N/3;(3) 11v0/9.15. [略].16. [略].17. 0.24 %.18. (1) 0.5724N;(2) 0.0460N.19. n[kT/(2πm)]1/2⋅[1 + (mv2/2kT)]⋅exp[ –(mv2/2kT)]或[nv p /(2π1/2)] ⋅[1 + (v2/v p2)]⋅exp[ –(v2/v p2)].20. 0.922 cm, 1.30 cm.22. 2.30 km.23. 1955 m.24. kT/2.25. f(ε)dε = 2(π)-1/2(kT)-3/2ε1/2exp[ -ε/(kT)]dε, kT/2.26. 3.74⨯103 J⋅mol-1, 2.49⨯103 J⋅mol-1.27. 6.23⨯103 J⋅mol-1, 6.23⨯103 J⋅mol-1; 3.09⨯103 J⋅g-1, 223 J⋅g-1.28. 5.83 J⋅g-1⋅K-1.29. 6.61⨯10-26 kg和39.8.30. (1) 3, 3, 6;(2) 74.8 J⋅mol-1⋅K-1.“热学”课程第四章作业习题第四章习题:1,2,4,6[7],7,8,10,11,13[2],14,15,17,18[9],19,21.注:[2] 设为等温过程[7] 设相对分子质量等于29.0[9] CO2分子的有效直径等于4.63×10-10 m第四章部分习题的参考答案1. 2.74⨯10-10 m.2. 5.80⨯10-8 m, 1.28⨯10-10 s.4. (1)5.21⨯104 Pa; (2) 3.80⨯106 m-1.6. (1) 3.22⨯1017 m-3;(2) 7.77 m (此数据无实际意义);(3) 60.2 s-1 (此数据无实际意义).7. (1) 1.40;(2) 若分子有效直径与温度无关, 则得3.45⨯10-7 m;(3) 1.08⨯10-7 m.8. (1) πd2/4;(2) [略].10. (1) 3679段;(2) 67段;(3) 2387段;(4) 37段;(5) 不能这样问.11. 3.11⨯10-5 s.13. (1) 10.1 cm;(2) 60.8 μA.14. 3.09⨯10-10 m.15. 2.23⨯10-10 m.17. (1) 2.83;(2) 0.112;(3) 0.112.18. (1) –1.03 kg⋅m-4;(2) 1.19⨯1023 s-1;(3) 1.19⨯1023 s-1;(4) 4.74⨯10-10 kg⋅s-1.19. [略].21. 提示:稳定态下通过两筒间任一同轴柱面的热流量相同.“热学”课程第五章作业习题第五章习题:1,2,3,5,7,8,10,12,13,15,16,17,18,19,21,22[10],23,24[11],25,26,27,28,29,31,33[12],34,35.注:[10] 使压强略高于大气压(设当容器中气体的温度与室温相同时其压强为p1)[11] γp0A2L2/(2V)[12] 设为实现了理想回热的循环第五章部分习题的参考答案1.(1) 623 J, 623 J, 0;(2) 623 J, 1.04⨯103 J, –416 J;(3) 623 J, 0, 623 J.2.(1) 0, –786 J, 786 J;(2) 906 J, 0, 906 J;(3) –1.42⨯103 J, –1.99⨯103 J, 567 J.3.(1) 1.50⨯10-2 m3;(2) 1.13⨯105 Pa;(3) 239 J.4.(1) 1.20;(2) –63.3 J;(3) 63.3 J;(4) 127 J.7. (1) 265 K;(2) 0.905 atm;(3) 12.0 L.8. (1) –938 J;(2) –1.44⨯103 J.10. (1) 702 J;(2) 507 J.12. [略].13. [略].15. 2.47⨯107 J⋅mol-1.16. (1) h = CT + v0p + bp2;(2) C p = C, C V= C + (a2T/b)–ap.17. –46190 J⋅mol-1.18. 82.97 %.19. [略].21. 6.70 K, 33.3 cal, 6.70 K, 46.7 cal; 11.5 K, 80.0 cal, 0, 0.22. γ = ln(p1/p0)/ln(p1/p2).23. (1) [略];(2) [略];(3) [略].24. (1) [略];(2) [略].25. (1) p0V0;(2) 1.50 T0;(3) 5.25 T0;(4) 9.5 p0V0.26. (1) [略];(2) [略];(3) [略].27. 13.4 %.28. (1) A→B为吸热过程, B→C为放热过程;(2) T C = T(V1/V2)γ– 1, V C = V2;(3) 不是;(4) 1 – {[1 – (V1/V2)γ– 1]/[(γ– 1)ln(V2/V1)]}.29. [略].31. 15.4 %.33. [略].34. [略].35. [略].“热学”课程第六章作业习题第六章习题:2,3,5,9,10,11,12[13],13,15,16,19.注:[13] 设为一摩尔第六章部分习题的参考答案2. 1.49⨯104 kcal.3. (1) 473 K;(2) 42.3 %.5. 93.3 K.9. (1) [略];(2) [略];(3) [略].10. [略].11. [略].12. [略].13. [略].15. ∆T = a (v2-1–v1-1)/C V = –3.24 K.16. [略].19. –a(n A–n B)2/[2C V V(n A+ n B)].“热学”课程第七章作业习题第七章习题:8.第七章部分习题的参考答案8. 提示:在小位移的情况下, exp[ -(cx2-gx3-fx4)/(kT)]≈ exp[ -cx2/(kT)]⋅{1 + [gx3/(kT)]}⋅{1 + [fx4/(kT)]}≈ exp[ -cx2/(kT)]⋅{1 + [gx3/(kT)] + [fx4/(kT)]}.“热学”课程第八章作业习题第八章习题:1,2,3,4,6,7[14],8,10.注:[14] 设θ= 0第八章部分习题的参考答案1. 2.19⨯108 J.2. 7.24⨯10-2 N⋅m-1.3. 1.29⨯105 Pa.4. 1.27⨯104 Pa.6. f = S[α(R1-1 + R2-1) – (ρgh/2)]= {Sα⋅[2cos(π–θ)]/[2(S/π)1/2 ⋅cos(π–θ) + h–h sin(π–θ)]} +{Sα⋅[2cos(π–θ)]/h} – (Sρgh/2)≈Sα⋅[2cos(π–θ)/h]= 25.5 N.7. 0.223 m.8. 2.98⨯10-2 m.10. (1) 0.712 m; (2) 9.60⨯104 Pa; (3) 2.04⨯10-2 m.“热学”课程第九章作业习题第九章习题:1,2,4[15],6[5],7,8,9[16],11,12,13[17].注:[5] 设p0 = 1.00 atm[15] 水蒸气比体积为1.671 m3/kg[16] 100℃时水的饱和蒸气压为1.013×105Pa,而汽化热为2.38×106 J⋅kg -1,由题8中的[17] 23.03 - 3754/T第九章部分习题的参考答案1. 3.21⨯103 J.2. (1) 6.75⨯10-3 m3;(2) 1.50⨯10-5 m3;(3) 液体体积为1.28⨯10-5 m3, 气体体积为9.87⨯10-4 m3.4. 373.52 K.6. 1.36⨯107 Pa.7. [略].8. [略].9. 1.71⨯103 Pa.11. 4.40⨯104 J⋅mol-1.12. (1) 52.0 atm;(2) 157 K.13. (1) 44.6 mmHg, 195 K;(2) 3.121⨯104 J⋅mol-1, 2.547⨯104 J⋅mol-1, 5.75⨯103 J⋅mol-1.。

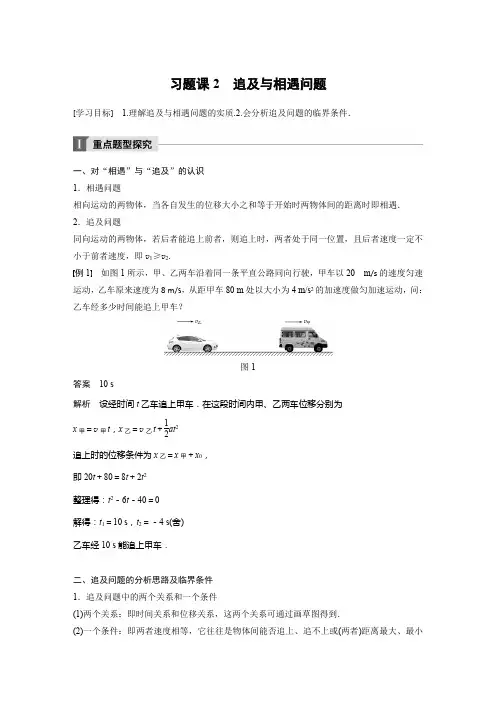

习题课2 追及与相遇问题[学习目标] 1.理解追及与相遇问题的实质.2.会分析追及问题的临界条件.一、对“相遇”与“追及”的认识 1.相遇问题相向运动的两物体,当各自发生的位移大小之和等于开始时两物体间的距离时即相遇. 2.追及问题同向运动的两物体,若后者能追上前者,则追上时,两者处于同一位置,且后者速度一定不小于前者速度,即v 1≥v 2.例1 如图1所示,甲、乙两车沿着同一条平直公路同向行驶,甲车以20 m /s 的速度匀速运动,乙车原来速度为8 m/s ,从距甲车80 m 处以大小为4 m/s 2的加速度做匀加速运动,问:乙车经多少时间能追上甲车?图1答案 10 s解析 设经时间t 乙车追上甲车.在这段时间内甲、乙两车位移分别为 x 甲=v 甲t ,x 乙=v 乙t +12at 2追上时的位移条件为x 乙=x 甲+x 0, 即20t +80=8t +2t 2 整理得:t 2-6t -40=0 解得:t 1=10 s ,t 2=-4 s(舍) 乙车经10 s 能追上甲车.二、追及问题的分析思路及临界条件 1.追及问题中的两个关系和一个条件(1)两个关系:即时间关系和位移关系,这两个关系可通过画草图得到.(2)一个条件:即两者速度相等,它往往是物体间能否追上、追不上或(两者)距离最大、最小的临界条件,也是分析判断的切入点. 2.能否追上的判断方法物体B 追赶物体A :开始时,两个物体相距x 0.若v A =v B 时,x A +x 0≤x B ,则能追上;若v A =v B 时,x A +x 0>x B ,则没有追上.3.若被追赶的物体做匀减速直线运动,一定要注意判断追上前该物体是否已经停止运动. 4.解题思路和方法分析物体运动过程→画运动示意图→找两物体位移关系→列位移方程例2 当交叉路口的绿灯亮时,一辆客车以a =2 m /s 2 的加速度由静止启动,在同一时刻,一辆货车以10 m/s 的恒定速度从客车旁边同向驶过(不计车长),则: (1)客车什么时候追上货车?客车追上货车时离路口多远? (2)在客车追上货车前,两车的最大距离是多少? 答案 (1)10 s 100 m (2)25 m解析 (1)客车追上货车的过程中,两车所用时间相等,位移也相等,即v 2t 1=12at 21,代入数据解得t 1=10 s ,x =12at 21=12×2×102 m =100 m.(2)两车距离最大时,两车应具有相等的速度,即v 2=at 2,代入数据解得t 2=5 s. Δx =v 2t 2-12at 22=10×5 m -12×2×52 m =25 m.后面速度小的做匀加速直线运动的物体追前面速度大的匀速运动的物体,一定能追上.v 1<v 2两者距离逐渐增加,v 1>v 2两者距离逐渐减小,即当v 1=v 2时,两者具有最大的距离.例3 某人离公共汽车尾部20 m ,以速度v 向汽车匀速跑过去,与此同时,汽车以1 m/s 2的加速度从静止启动,做匀加速直线运动.试问,此人的速度v 分别为下列数值时,能否追上汽车?如果能,要用多长时间?如果不能,则他与汽车之间的最小距离是多少? (1)v =6 m /s ;(2)v 1=7 m/s. 答案 (1)不能 2 m (2)能 4 s解析 (1)当汽车速度达到6 m/s 时,所需的时间 t =v a =61s =6 s 在这段时间内的人的位移x 1=v t =6×6 m =36 m汽车的位移x 2=12at 2=12×1×62 m =18 m因为x 1<x 2+20 m ,所以人不能追上汽车,此时两车有最小距离,最小距离Δx =x 2+20 m -x 1=2 m.(2)当汽车速度达到7 m/s 时,所需的时间 t 1=v 1a =71s =7 s在这段时间内的人的位移x 1′=v 1t 1=7×7 m =49 m 汽车的位移x 2′=12at 21=12×1×72 m =24.5 m因为x 1′>x 2′+20 m ,所以人能追上公共汽车. 设经过t ′时间人追上汽车,有v 1t ′=12at ′2+20 m解得t 1′=4 s ,t 2′=10 s(舍去)若速度大的做匀速直线运动的后者追速度小的做匀加速直线运动的前者,v 1>v 2两者距离减小,v 1<v 2两者距离增大;能否追上的临界条件是速度相等时的位移关系.若v 1=v 2时x 1≥x 2+s 0(s 0为两者初始距离)则能追上.若追不上,v 1=v 2时,两者有最小距离.1.(用图像分析追及相遇问题)甲、乙两辆汽车在平直的公路上沿同一方向做直线运动,t =0时刻同时经过公路旁的同一个路标.在如图2描述两车运动的v -t 图中,直线a 、b 分别描述了甲、乙两车在0~20 s 的运动情况.关于两车之间的位置关系,下列说法正确的是( )图2A .在0~10 s 内两车逐渐靠近B .在10~20 s 内两车逐渐远离C .在t =10 s 时两车在公路上相遇D .在5~15 s 内两车的位移相等 答案 D解析 在0~10 s 内,乙车在甲的前方,而且乙的速度大于甲的速度,则两车逐渐远离,故A 错误.在10~20 s 内,乙车在甲的前方,乙的速度小于甲的速度,则两车逐渐靠近.故B 错误.根据图像的“面积”等于物体的位移大小,可以看出,在t =10 s 时乙车的位移大于甲车的位移,t =0时刻又在同一位置出发,所以在t =10 s 时两车没有相遇,故C 错误.在5~15 s 内两车图线的“面积”相等,则通过的位移相等.故D 正确.2.(追及问题分析)一辆汽车以3 m /s 2的加速度开始启动的瞬间,另一辆以6 m/s 的速度做匀速直线运动的自行车恰好从汽车的旁边通过.(1)汽车一定能追上自行车吗?若能追上,汽车经多长时间追上?追上时汽车的瞬时速度多大?(2)在汽车追上自行车前,当v 汽<v 自时,两者间的距离如何变化?当v 汽>v 自时,两者间的距离如何变化?汽车追上自行车前多长时间与自行车相距最远?此时的距离是多大? 答案 见解析解析 (1)因为汽车做加速运动,自行车做匀速运动,故汽车一定能追上自行车.汽车追上自行车时,两者位移相等,x 汽=x 自,即12at 2=v 自t ,得:t =2v 自a =2×63 s =4 sv 汽=at =3×4 m /s =12 m/s.(2)开始阶段,v 汽<v 自,两者间的距离逐渐变大.后来v 汽>v 自,两者间的距离又逐渐减小.所以汽车追上自行车前,当v 汽=v 自时,两者距离最大. 设经过时间t 1,汽车速度等于自行车速度,则at 1=v 自, 代入数据得t 1=2 s此时x 自′=v 自t 1=6×2 m =12 m x 汽′=12at 21=12×3×22 m =6 m最大距离Δx =x 自′-x 汽′=6 m.3.(避碰问题分析)一辆货车以8 m /s 的速度在平直公路上行驶,由于调度失误,在后面600 m 处有一辆客车以72 km/h 的速度向它靠近.客车司机发觉后立即合上制动器,但客车要滑行2 000 m 才能停止.求: (1)客车滑行的加速度大小; (2)通过计算分析两车是否会相撞. 答案 (1)0.1 m/s 2 (2)见解析解析 (1)设v 2=72 km /h =20 m/s ,由公式v 2t -v 20=2ax 得客车刹车的加速度大小为a =v 222x=2022×2 000m /s 2=0.1 m/s 2. (2)假设不相撞,设两车达到共同速度用时为t ,则 v 2-at =v 1,t =120 s货车在该时间内的位移x 1=v 1t =8×120 m =960 m 客车在该时间内的位移x 2=v 1+v 22t =1 680 m位移大小关系:x 2=1 680 m>600 m +x 1=1 560 m ,故会相撞.课时作业一、选择题(1~2为单选题,3~5为多选题)1.甲、乙两物体先后从同一地点出发,沿一条直线运动,它们的v -t 图像如图1所示,由图可知( )图1A .甲比乙运动快,且早出发,所以乙追不上甲B .t =20 s 时,乙追上甲C .在t =20 s 之前,甲比乙运动快;在t =20 s 之后,乙比甲运动快D .由于乙在t =10 s 时才开始运动,所以t =10 s 时,甲在乙前面,它们之间的距离为乙追上甲前的最大距离 答案 C解析 从题图中看出开始甲比乙运动快,且早出发,但是乙做匀加速运动,最终是可以追上甲的,A 项错误;t =20 s 时,速度图像中甲的速度图线与时间轴所围的面积大于乙的,即甲的位移大于乙的位移,所以乙没有追上甲,B 项错误;在t =20 s 之前,甲的速度大于乙的速度,在t =20 s 之后,乙的速度大于甲的速度,C 项正确;乙在追上甲之前,当它们速度相同时,它们之间的距离最大,对应的时刻为t =20 s ,D 选项错误.2.甲车以3 m /s 2的加速度由静止开始做匀加速直线运动,乙车落后2 s 在同一地点由静止出发,以4 m/s 2的加速度做匀加速直线运动,两车速度方向一致.在乙车追上甲车之前,两车距离的最大值是( ) A .18 m B .24 m C .22 m D .28 m答案 B解析 乙车从静止开始做匀加速直线运动,落后甲2 s ,则开始阶段甲车在前.当乙车速度小于甲车的速度时,两车距离增大;当乙车速度大于甲车的速度时,两车距离减小,则当两车速度相等时距离最大.即:a 甲(t 乙+2 s)=a 乙t 乙,解得:t 乙=6 s ;两车距离的最大值为Δx =x 甲-x 乙=12a 甲(t 乙+2 s)2-12a 乙t 2乙=24 m ,故选B. 3.A 与B 两个质点向同一方向运动,A 做初速度为零的匀加速直线运动,B 做匀速直线运动.开始计时时,A 、B 位于同一位置,则当它们再次位于同一位置时( ) A .两质点速度相等B .A 与B 在这段时间内的平均速度相等C .A 的瞬时速度是B 的2倍D .A 与B 的位移相同 答案 BCD解析 设A 的加速度为a ,B 的速度为v ,经过时间t ,A 、B 再次位于同一位置,由题意可得12at 2=v t ,t =2v a ,故此时A 的速度v ′=at =2v ,所以A 错误,C 正确;由题意知A 、B 在t 时间内位移相同,根据平均速度的定义式v =x t ,可知A 与B 在这段时间内的平均速度相等,所以B 、D 正确.4.在平直公路上,自行车与同方向行驶的一辆汽车在t =0时同时经过某一个路标,它们的位移x (m)随时间t (s)变化的规律:汽车为x =10t -14t 2,自行车为x =6t ,则下列说法正确的是( )A .汽车做匀减速直线运动,自行车做匀速运动B .不能确定汽车和自行车各做什么运动C .开始经过路标后较小时间内汽车在前,自行车在后D .当自行车追上汽车时,它们距路标96 m 答案 ACD解析 汽车的位移时间关系为x =10t -14t 2,可知汽车做匀减速直线运动,自行车的位移时间关系为x =6t ,可知自行车做匀速直线运动,选项A 正确,B 错误;开始阶段汽车的初速度大于自行车的速度,所以在较小时间内汽车的位移大于自行车的位移,汽车在前,自行车在后,选项C 正确;根据10t -14t 2=6t 得t =16 s ,此时距路标的距离s =96 m ,选项D 正确.5.一辆汽车正在以v =20 m /s 的速度匀速行驶.突然,司机看见车的正前方x =33 m 处有一只狗,如图2甲所示,若从司机看见狗开始计时(t =0),司机采取了一系列动作.整个过程中汽车的运动规律如图乙所示,g 取10 m/s 2.则下列判断正确的是( )图2A .汽车先做匀速运动再做反向匀减速运动B .汽车减速运动的加速度大小为5 m/s 2C .若狗正以v ′=4 m/s 的速度与汽车同向奔跑,则不能摆脱被撞的噩运D .汽车从司机发现狗至停止运动的这段时间内前进的距离为48.4 m 答案 BC解析 汽车先做匀速运动,再做同方向的匀减速运动,A 错误;汽车做匀减速运动的加速度为a =-204 m /s 2=-5 m/s 2,B 正确;当汽车由v =20 m /s 减速到v 1=4 m/s 时,所需时间为t =Δv a =4-20-5 s =3.2 s ,司机的反应时间为t 1,从司机看到狗到汽车速度减为v 1=4 m/s时间内,汽车所通过的位移为x 1=v t 1+v 21-v 22a =(20×0.5+42-202-2×5) m =48.4 m ,而狗通过的位移为x 2=v ′(t 1+t )=4×(0.5+3.2)m =14.8 m ,x 1>x 2+x 0=47.8 m ,所以狗将被撞,C 正确;汽车从司机看见狗至停止运动的时间段内前进的距离为x 3=⎣⎡⎦⎤(0.5+4.5)×20×12 m =50 m ,D 错误.二、非选择题6.慢车以0.1 m /s 2的加速度从车站启动开出,同时在距车站2 km 处,在与慢车平行的另一轨道上,有一辆以72 km/h 的速度迎面开来的快车开始做匀减速运动,以便到站停下,问: (1)两车何时错车? (2)错车点离车站多远? 答案 (1)100 s (2)500 m解析 (1)a 1=0.1 m /s 2,v =72 km/h =20 m/s ,快车做匀减速直线运动的加速度大小a 2=v 22x =4004 000 m /s 2=0.1 m/s 2,设经过t 时间开始错车,则有:12a 1t 2+v t -12a 2t 2=x ,代入数据解得t =100 s.(2)由位移时间公式可得x ′=12a 1t 2=12×0.1×1002 m =500 m.7.已知A 、B 两列火车,在同一轨道上同向行驶,A 车在前,其速度v 1=10 m /s ,B 车在后,速度v 2=30 m/s ,B 车在距A 车x 0=75 m 时才发现前方有A 车,这时B 车立即刹车,但B 车要经过x =180 m 才能停下来.求: (1)B 车刹车过程的加速度大小;(2)B 车刹车时A 仍按原速率行驶,两车是否会相撞?(3)若相撞,求B 车从开始刹车到两车相撞用多少时间?若不相撞,求两车的最小距离. 答案 (1)2.5 m/s 2 (2)两车会相撞 (3)6 s解析 (1)设B 车加速度大小为a B ,刹车至停下来的过程中,由v 22=2a B x 解得:a B =2.5 m/s 2(2)B 车在开始刹车后t 时刻的速度为v B =v 2-a B t B 车的位移x B =v 2t -12a B t 2A 车的位移x A =v 1t设t 时刻两车速度相等,v B =v 1 解得:t =8 s将t =8 s 代入公式得x B =160 m ,x A =80 m 因x B > x A +x 0=155 m故两车会相撞.(3)设B 车从开始刹车到两车相撞所用时间为t ′,则满足x B =x A +x 0 代入数据解得:t 1′=6 s ,t 2′=10 s(不符合题意) 故B 车从开始刹车到两车相撞用时6 s.8.公交车作为现代城市交通很重要的工具,它具有方便、节约、缓解城市交通压力等许多作用.某日,李老师在上班途中向一公交车站走去,发现一辆公交车正从身旁平直的公路驶过,此时,他的速度是1 m /s ,公交车的速度是15 m/s ,他们距车站的距离为50 m .假设公交车在行驶到距车站25 m 处开始刹车,刚好到车站停下,停车时间10 s .而李老师因年龄、体力等关系最大速度只能达到6 m /s ,最大起跑加速度只能达到2.5 m/s 2. (1)若公交车刹车过程视为匀减速直线运动,其加速度大小是多少? (2)试计算分析,李老师是能赶上这班车,还是等下一班车. 答案 见解析解析 (1)公交车的加速度为:a 1=0-v 212x 1=0-15250m /s 2=-4.5 m/s 2,所以其加速度大小为4.5 m/s 2(2)公交车从与李老师相遇到开始刹车用时为:t 1=x -x 1v 1=50-2515 s =53 s ,公交车刹车过程中用时为:t 2=0-v 1a 1=-15-4.5s =103 s ,李老师以最大加速度达到最大速度用时为:t 3=v 3-v 2a 2=6-12.5 s =2 s ,李老师加速过程中位移为:x 2=v 2+v 32t 3=1+62×2 m =7 m ,以最大速度跑到车站用时为:t 4=x -x 2v 3=436s显然,t 3+t 4<t 1+t 2+10 s ,可以在公交车还停在车站时安全上车.。

第一章 流体流动与输送1-2 某油水分离池液面上方为常压,混合液中油(o )与水(w )的体积比为5:1,油的密度为ρ0 = 830kg·m -3,水的密度为ρ = 1000kg·m -3。

池的液位计读数h c =1.1m 。

试求混合液分层的油水界面高h w 和液面总高度(h w + h o )。

解:如图所示ρ0gh 0 + ρgh w = ρgh c h 0 : h w = 5:1∴ 5ρ0gh w + ρgh w = ρgh c m g g gh h w c w 214.0100083051.1100050=+⨯⨯=+=ρρρh 0 +h w = 6 h w = 6 × 0.214 = 1.284m 习题 1-2 附图1-4 如图所示,在流化床反应器上装有两个U 型水银压差计,测得R 1 = 420mm ,R 2 = 45mm ,为防止水银蒸汽扩散,于U 型管通大气一端加一段水,其高度R 3 = 40mm 。

试求A 、B 两处的表压强。

解:p A = ρgR 3 + ρHg gR 2= 1000×9.81×0.04 +13600×9.81×0.045 = 6396(表压)p B = p A + ρHg gR 1 = 6396 + 13600×9.81×0.42 = 62431(Pa )(表压)1-5 为测量直径由d 1= 40mm 到d 2= 80mm 的突然扩大的局部阻力系数,在扩大两侧装一U 型压差计,指示液为CCl 4,316004-⋅=m kg CCl ρ。

当水的流量为2.78×10-3m 3·s -1时,压差计读数R 为165mm ,如图所示。

忽略两侧压口间的直管阻力,试求局部阻力系数。

解:在两测压口截面间列能量衡算式2222122222111u u gZ p u gZ p ξρρ+++=++ Z 1 = Z 2 123121.204.041078.2--⋅=⨯⨯=s m u π1232553.008.041078.2--⋅=⨯⨯=s m u π习题 1-5 附图等压面a-b ,则)(214R h g p gR gh p CCl ++=++ρρρ165.081.9)600`11000()(421⨯⨯-=-=-gR p p CCl ρρ= -971.2Pa 2)2(21222121u u u p p -+-=ρξ=544.0221.2)2533.021.210002.971(222=-+-理论值563.0)08.004.01()1(222221/=-=-=A A ξ 相对误差 %49.3%100544.0544.0563.0=⨯-=1-6 如图所示于异径水平管段两截面间连一倒置U 型管压差计,粗、细管的直径分别为∅60×3.5mm 与∅42×3mm.当管内水的流量为3kg·s -1时,U 型管压差计读数R 为100mm ,试求两截面间的压强差和压强降。

第一章习题作业参考答案1.请理解学校管理、学校组织机构、学校领导体制、校长负责制的含义。

(1)学校管理是指学校管理者通过营建良好的学校环境,使学校成员有效实现教育目的的活动过程。

(2)学校组织机构是指按照一定规则设置的学校内部组织系统。

(3)学校领导体制是指学校的组织制度,也称内部管理体制。

学校领导体制是学校权限的划分规则,是学校组织机构运行的重要依据,决定学校组织机构的表现形式。

(4)校长负责制是指校长对学校工作全面负责,党的基层组织保证监督,教职工、学生及家长、社区组织参与民主管理与监督的学校领导体制。

2.请结合管理理论分析案例“招收学生的策略”中提出的问题。

(1)古典管理理论的基本原则包括统一指挥原则、责权相符原则、授权原则和控制幅度原则。

(2)案例中的问题体现的是管理的控制幅度问题。

控制幅度原则是指一个主管人员直属的下级人员的数量应有一定的限度,这涉及到组织的层次与管理者的注意范围。

要提高组织效率,核心在于对职、责、权的正确划分。

组织管理要做到权责明确、权责对应、权力分担、幅度适当。

任何权责不清、权责不等、权力集中、幅度过大等不良管理现象的存在,都可能带来无人负责、有权无责、权力越位权力失控等效率低下的无效管理结果。

(3)学校要注意控制管理幅度,避免出现因管理幅度过大而导致的权责不对应及其由此引发的相关问题。

3.请为“他山之石”之中的校长提出挂掉董事会主席的电话后,“下一步该怎么做”的有效建议。

(1)校长的做法有很多,例如可以接受这个方案,也可以拒绝这个方案,还可以选择其他的做法。

(2)校长无论选择什么做法,最重要的是要考虑这一问题究竟谁有权作出决定,对学生会产生什么样的教育效果。

4.为了有更多的学生考上,某高中实行封闭式管理,学生一周之内的一切活动都不能离开校园。

为达到这一目的,学校采取了一系列措施例如,尽力提高一日三餐的质量,开放学校的一切活动场所,延长晚自习时间,对学生进行不离校教育,给家长写通知信,等等。

1习题 1.22.放射性物质镭的裂变速度与存余量成正比k.设已知在某时刻t0容器中镭的质量是R0g.要求确定镭在任意时刻t的质量R(t).解:不难看出R(t)满足初值问题dRdt=−kR,R(t0)=R0.由此得dRR =−kdt,两边积分得通解R(t)=Ce−kt,其中C为任意常数.代入初值条件R(t0)=R0求出C=R0e kt0,因此R(t)=R0e−k(t−t0).4.把例1.3和例1.4的微分方程化成规范的一阶方程组形式.解:对例1.3的微分方程,令y=dxdt,则可将其化成规范的一阶方程组:dx dt =y,dydt=−kmx−µmy.对例1.4的微分方程,令x1=θ,x2=dθdt,则可将其化成规范的一阶方程组:dx1 dt =x2,dx2dt=−gsin x1.5.作出下列方程的方向场,并描出经过指定点的积分曲线:(1)dxdt=|x|,(0,0),(0,−1).(2)dxdt =t2+x2,(0,0),(0,−1/2),(√2,0).图0-1:第5(1)题图0-2:第5(2)题解:利用如下的Maple命令可作出相应方程的方向场和积分曲线,见图0-1,0-2: with(DEtools):phaseportrait(D(x)(t)=abs(x(t)),x(t),t=-3..3,[[x(0)=0],[x(0)=-1]],x=-3..3,color=black,linecolor=black);phaseportrait(D(x)(t)=t^2+x^2,x(t),t=-2..2,[[x(0)=0],[x(0)=-1/2],[x(sqrt(2))=0]],x=-2..2,color=black,linecolor=black);。

物理与机电工程学院 2011级 应用物理班姓名:罗勇 学号:20114052016第一章 习题一、填空题:1001.光的相干条件为 两波频率相等 、相位差始终不变和 传播方向不相互垂直。

1015.迈克尔逊干涉仪的反射镜M 2移动0.25mm 时,看到条纹移动的数目为1000个,若光为垂直入射,则所用的光源的波长为_500nm 。

1039,光在媒介中通过一段几何路程相应的光程等于折射率和__路程_的乘积 。

1089. 振幅分别为A 1和A 2的两相干光同时传播到p 点,两振动的相位差为ΔΦ。

则p 点的光强I =2212122cos A A A A ϕ++∆1090. 强度分别为1I 和2I 的两相干光波迭加后的最大光强max I =12+I I 。

1091. 强度分别为I 1和I 2的两相干光波迭加后的最小光强min I =。

12I I -1092. 振幅分别为A 1和A 2的两相干光波迭加后的最大光强max I =12122A A A A ++。

1093. 振幅分别为A 1和A 2的两相干光波迭加后的最小光强min I =12122A A A A +-。

1094. 两束相干光叠加时,光程差为λ/2时,相位差∆Φ=π。

1095. 两相干光波在考察点产生相消干涉的条件是光程差为半波长的()2j+1倍,相位差为π的()2j+1倍。

1096. 两相干光波在考察点产生相长干涉的条件是光程差为波长的2j 倍,相位差为π的2j 倍。

1097. 两相干光的振幅分别为A 1和A 2,则干涉条纹的可见度v=1221221A A A A ⎛⎫⎪⎝⎭⎛⎫+ ⎪⎝⎭。

1098. 两相干光的强度分别为I 1和I 2,则干涉条纹的可见度v=1212I I I I -+。

1099.两相干光的振幅分别为A 1和A 2,当它们的振幅都增大一倍时,干涉条纹的可见度为不变。

1100. 两相干光的强度分别为I 1和I 2,当它们的强度都增大一倍时,干涉条纹的可见度 不变。

人教版高一数学必修一_第一章_知识点与习题讲解一、实数的分布1.有理数和无理数有理数是可以用两个整数的比表示的数,包括整数、分数和循环小数。

无理数是无限不循环小数,不能表示为两个整数的比。

2.实数的分布实数是由有理数和无理数组成的。

实数可以表示在数轴上,有理数处于数轴上的有序点上,而无理数则处于数轴上的间断点上。

二、数列1.数列的定义数列由按照一定规律排列的数所组成,数列中的每一个数称为数列的项,其中第n个数称为第n项,用an表示。

2.数列的性质-数列可以是有限的或无限的;-数列可以是等差数列、等比数列或其他类型的数列;-数列的前n项和是指数列的前n项的和,用Sn表示。

三、逻辑与命题1.命题的定义命题是陈述一个明确的陈述句,可以判断真假的句子。

2.逻辑的基本运算-否定:命题p的否定是“非p”,用¬p表示;-合取:命题p和命题q的合取是“p并且q”,用p∧q表示;-析取:命题p和命题q的析取是“p或者q”,用p∨q表示;-排列:命题p和命题q的排列是“若p,则q”,用p→q表示。

四、命题间的逻辑关系1.充分条件和必要条件-充分条件:若命题p→q成立,则p是q的充分条件;-必要条件:若命题p→q成立,则q是p的必要条件。

2.等价命题等价命题是指两个命题具有相同的真值,可以通过推理得到。

-等价式:若命题p等价于命题q,则称p和q是等价命题,并用p↔q 表示;-基本等价式:德摩根定律、蕴含等价式等。

练习题1.将下列数分为有理数和无理数:-1,1.5,√2,0.25,π答案:有理数:-1,1.5,0.25;无理数:√2,π2.判断以下数列是否为等差数列,并求出它的公差:-3,6,9,12,15-1,4,9,16-4,1,-2,-5,-8答案:-是等差数列,公差为3;-不是等差数列;-是等差数列,公差为-33.判断以下命题是否为真命题:-如果数是2的整数倍,那么它一定是偶数;-闰年是指能被4整除但不能被100整除,或者能被400整除的年份;-如果a=b,那么a+c=b+c。

1、某流体在圆形直管中作滞流流动时,其速度分布是 型曲线,其管中心最大流速为平均流速的 倍,摩擦系数λ与Re 的关系为 。

2、水由敞口恒液位的高位槽通过一管道流向压力恒定的反应器,当管道上的阀门开度减小后,水流量将 ,摩擦系数 ,管道总阻力损失 。

3.277K 的水粘度为1cP ,在内径为20mm 的管内作稳定连续层流时的最大流速为 m*s -1。

4. 产生流体阻力的根本原因是 。

5.由实验可确定直管摩擦系数λ与Re 的关系。

层流区,摩擦系数λ与管壁的 无关,λ 与Re 的关系为 。

而阻力平方区,摩擦系数λ与 无关,仅与 有关。

6.牛顿粘性定律的表达式为 ,动力粘度(简称为粘度)μ的SI 单位为 ,运动粘度γ 的SI 单位为 。

7.如图 U 形管压差计测得: 。

a. AB 间的阻力损失b. AB 间的压强差c. AB 间的位头差加阻力损失d. AB 间位头差8.如右图管中充满水,U 形差压计的读数为零,则_____。

(A)管内流体肯定处于静止状态; (B)管内流体肯定从1流向2;(C)管内流体肯定从2流向1;(D)以上三种答案都不对。

9. 如图1所示,液体在等径倾斜管中稳定流动,则阀的局部阻力系数ξ与压差计读数R的关系式为_______。

10.如图三根等径管(其内径d 1=d 2=d 3)内的流量相同,二测压点间距离相同。

(1)记ΔP 1=P 1-P 2,ΔP 2=P 3-P 4ΔP 3=P 5-P 6,则_______。

(2)差压计读数R 1、R 2、R 3间关系为_________。

11、如图所示,液体分别从两容器中流出,液面保持不变,排出管径相同。

问(1)图a中1-1′和2-2’截面的u l >u 2还是u l =u 2?为什么?(2)图a 、b 中Z 3>Z 4,其它条件不变,忽略阻力损失,则出口处的速度u 3与u 4哪个大?为什么?(3)图a 、b 中Z 2=Z 4,则截面2-2’处的速度与u 4哪个大?为什么?12. 在本题附图所示的列管换热器内,冷溶液与热苯溶液交换热量。

换热器的外壳内径600mm ,壳内装有269根Ф25X2.5mm 的热交换列管束。

215m 3/h 的热苯在管束内流过,从95 o C 被冷却到25o C ,ε=0.2mm.试求(1)苯在管束流过时因克服摩擦阻力引起的压降(2)管束外溶液5×104kg/h ,ρ=810kg/m 3,求管束外流动的流型。

13.用泵将密度1100kg/m 3、粘度1.2X10-3Pa*s的溶液从贮槽送至表压0.2Xl05Pa 的密闭高位槽。

u →管子直径为Ф108*4mm、直管长度70m、各管件的当量长度之和为100m(不包括进口与出口阻力)。

ε=0.3mm,输送量为50m3/h,两槽液面恒定,其间垂直距离为20m,今用η=65%、N轴=7.5kW的库存离心泵,问该泵能否完成任务?14.用泵将敞口贮槽中的溶液送往10m高的容器中去,容器表压强为0.05MPa。

泵的吸入管路为Ф57mm×3.5mm的无缝钢管,长6m,管路中泵进口处有一个止逆底阀,一个90。

弯头。

压出管路为Ф48mm×4mm 无缝钢管,管长25m,装有闸阀(全开)一个,90。

弯头10个。

操作温度下溶液ρ=900kg/m3,μ=1.5mPa*s。

求流量为4.5×10-3m3/s时需向单位重量(每牛顿)液体补加的能量。

(ε=0.2mm)1.包括所有局部阻力当量长度),当阀a全关,阀b打开时,压力表P B的读数为2.4×104Pa。

假设阻力系数λ均为0.03,水的密度为1000kg/m3。

(1)试计算B管道(CB段)的流速;(2)若维持阀b的开度不变,逐渐打开阀a,直到CB、CD两管中流速相等,此时B管的流速又为多少?[ф50, L OC=45,L CB=15, a关b开时P B=2.4×104Pa,λ=0.03,ρ=1000kg/m3.求(1)u CB;(2)a 打一至u CB=u CD, 此时的u CB=?]如下图所示,用管路连接水槽A、B、C。

已知管径都为Φ32×2.5,点O至槽A、B、C的管长分别为6m、3m、5m(包括进出口、弯头及三通管件的局部当量长度),三槽水面维持恒定:支管OC上有一闸阀K,全开时的阻力系数为0.17,管的摩擦因数估计为0.02,流体为常温水。

试求:(1)闸阀的局部阻力系数为多少时OB管段的流速为零?当闸阀全开时各管段内水的流向和流量。

[Φ32×2.5, L OA=6, L OB=3, L OC=5,ζ开=0.17,λ=0.02,求:(1)ζ=?, u OB=0;(2)全开时,流向及流量?]习题1.燃烧重油所得的燃烧气,经分析测知其中含8.5%CO2,7.5%O2,76%N2,8%H2O(体积%)。

试求温度为500℃、压强为101.33×103Pa时,该混合气体的密度。

2.在大气压为101.33×103Pa的地区,某真空蒸馏塔塔顶真空表读数为9.84×104Pa。

若在大气压为8.73×104Pa的地区使塔内绝对压强维持相同的数值,则真空表读数应为多少?3.敞口容器底部有一层深0.52m的水,其上部为深3.46m的油。

求器底的压强,以Pa表示。

此压强是绝对压强还是表压强?水的密度为1000kg/m3,油的密度为916 kg/m3。

4.为测量腐蚀性液体贮槽内的存液量,采用图1-7所示的装置。

控制调节阀使压缩空气缓慢地鼓泡通过观察瓶进入贮槽。

今测得U型压差计读数R=130mmHg,通气管距贮槽底部h=20cm,贮槽直径为2m,液体密度为980 kg/m3。

试求贮槽内液体的储存量为多少吨?5.一敞口贮槽内盛20℃的苯,苯的密度为880 kg/m3。

液面距槽底9m,槽底侧面有一直径为500mm的人孔,其中心距槽底600mm,人孔覆以孔盖,试求:(1)人孔盖共受多少液柱静止力,以N表示;(2)槽底面所受的压强是多少?6.为了放大所测气体压差的读数,采用如图所示的斜管式压差计,一臂垂直,一臂与水平成20°角。

若U形管内装密度为804 kg/m3的95%乙醇溶液,求读数R 为29mm 时的压强差。

7.用双液体U 型压差计测定两点间空气的压差,测得R =320mm 。

由于两侧的小室不够大,致使小室内两液面产生4mm 的位差。

试求实际的压差为多少Pa 。

若计算时忽略两小室内的液面的位差,会产生多少的误差?两液体密度值见图。

8.为了排除煤气管中的少量积水,用如图所示的水封设备,水由煤气管路上的垂直支管排出,已知煤气压强为1×105Pa(绝对压强)。

问水封管插入液面下的深度h 应为若干?当地大气压强p a =9.8×104Pa ,水的密度ρ=1000 kg/m 3。

9.如图示某精馏塔的回流装置中,由塔顶蒸出的蒸气经冷凝器冷凝,部分冷凝液将流回塔内。

已知冷凝器内压强p 1=1.04×105Pa (绝压),塔顶蒸气压强p 2=1.08×105Pa (绝压),为使冷凝器中液体能顺利地流回塔内,问冷凝器液面至少要比回流液入塔处高出多少?冷凝液密度为810 kg/m 3。

习题6附图 习题7附图习题8附图 习题9附图1―精馏塔;2―冷凝器10.为测量气罐中的压强p B ,采用如图所示的双液杯式微差压计。

两杯中放有密度为ρ1的液体,U 形管下部指示液密度为ρ2。

管与杯的直径之比d/D 。

试证:()22112Dd hg hg p p a B ρρρ---= 11.列管换热器的管束由121根φ25×2.5mm 的钢管组成,空气以9m/s 的速度在列管内流动。

空气在管内的平均温度为50℃,压强为196×103Pa (表压),当地大气压为98.7×103Pa 。

试求:(1)空气的质量流量;(2)操作条件下空气的体积流量;(3)将(2)的计算结果换算为标准状态下空气的体积流量。

注:φ25×2.5mm 钢管外径为25mm ,壁厚为2.5mm ,内径为20mm 。

习题10附图习题11附图1―壳体;2―顶盖;3―管束;4―花板;5-空气进出口。

12.高位槽内的水面高于地面8m,水从φ108×4mm的管路中流出,管路出口高于地面2m。

在本题中,水流经系统的能量损失可按h f=6.5u2计算,其中u为水在管内的流速,试计算:(1)A-A截面处水的流速;(2)出口水的流量,以m3/h计。

13.在图示装置中,水管直径为φ57×3.5mm。

当阀门全闭时,压力表读数为3.04×104Pa。

当阀门开启后,压力表读数降至2.03×104Pa,设总压头损失为0.5m。

求水的流量为若干m3/h?水密度ρ=1000kg/m3。

习题12附图习题13附图17.图示一冷冻盐水的循环系统。

盐水的循环量为45 m3/h,管径相同。

流体流经管路的压头损失自A至B的一段为9m,自B至A的一段为12m。

盐水的密度为1100 kg/m3,试求:(1)泵的功率,设其效率为0.65;(2)若A的压力表读数为14.7×104Pa,则B处的压力表读数应为多少Pa?习题16附图习题17附图1―换热器2―泵18.在水平管路中,水的流量为2.5l/s,已知管内径d1=5cm,d2=2.5cm及h1=1m,若忽略能量损失,问连接于该管收缩面上的水管,可将水自容器内吸上高度h2为多少?水密度ρ=1000 kg/m3。

习题18附图习题19附图20.有一输水系统如图所示。

输水管径为φ57×3.5mm。

已知管内的阻力损失按h f=45×u2/2计算,式中u为管内流速。

求水的流量为多少m3/s?欲使水量增加20%,应将水槽的水面升高多少?习题20附图习题21附图23.90℃的水流入内径为20mm的管内,欲使流动呈层流状态,水的流速不可超过哪一数值?若管内流动的是90℃的空气,则这一数值又为多少?25.用φ168×9mm的钢管输送原油,管线总长100km,油量为60000kg/h,油管最大抗压能力为1.57×107Pa。

已知50℃时油的密度为890kg/m3,油的粘度为0.181Pa·s。

假定输油管水平放置,其局部阻力忽略不计,试问为完成上述输送任务,中途需几个加压站?所谓油管最大抗压能力系指管内输送的流体压强不能大于此值,否则管子损坏。

26.每小时将2×104kg的溶液用泵从反应器输送到高位槽(见图)。

反应器液面上方保持26.7×103Pa的真空度,高位槽液面上方为大气压。