安徽省各地区经济发展和居民经济生活水平分析

- 格式:doc

- 大小:198.00 KB

- 文档页数:15

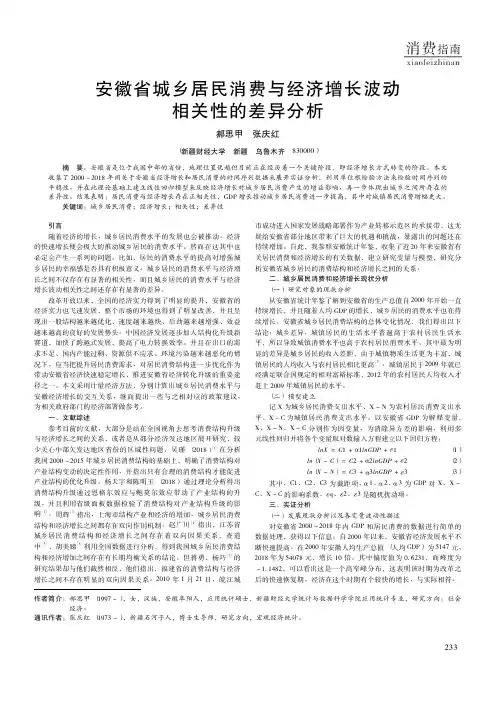

安徽省城乡居民消费与经济增长波动相关性的差异分析郝思甲张庆红作者简介:郝思甲(1997-),女,汉族,安徽阜阳人,应用统计硕士,新疆财经大学统计与数据科学学院应用统计专业,研究方向:社会经济。

通讯作者:张庆红(1973-),新疆石河子人,博士生导师,研究方向,宏观经济统计。

(新疆财经大学新疆乌鲁木齐830000)摘要:安徽省是位于我国中部的省份,地理位置优越但目前正在经历着一个关键阶段,即经济增长方式转变的阶段。

本文收集了2000-2018年间关于安徽省经济增长和居民消费的时间序列数据来展开实证分析,利用单位根检验方法来检验时间序列的平稳性,并在此理论基础上建立线性回归模型来反映经济增长对城乡居民消费产生的增益影响,再一步体现出城乡之间所存在的差异性。

结果表明:居民消费与经济增长存在正相关性,GDP 增长推动城乡居民消费进一步提高,其中对城镇居民消费增幅更大。

关键词:城乡居民消费;经济增长;相关性;差异性引言随着经济的增长,城乡居民消费水平的发展也会被推动。

经济的快速增长便会极大的推动城乡居民的消费水平。

然而在这其中也必定会产生一系列的问题。

比如,居民的消费水平的提高对增强城乡居民的幸福感是否具有积极意义。

城乡居民的消费水平与经济增长之间不仅存在有显著的相关性,而且城乡居民的消费水平与经济增长波动相关性之间还存在有显著的差异。

改革开放以来,全国的经济实力得到了明显的提升,安徽省的经济实力也飞速发展,整个市场的环境也得到了明显改善,并且呈现出一股结构越来越优化、速度越来越快、后劲越来越增强、效益越来越高的良好的发展势头。

中国经济发展逐步加入结构化升级新赛道,加快了跨越式发展,提高了电力转换效率。

并且在出口的需求不足、国内产能过剩、资源供不应求、环境污染越来越恶化的情况下,应当把提升居民消费需求、对居民消费结构进一步优化作为带动安徽省经济快速稳定增长、推进安徽省经济转化升级的重要途径之一。

本文采用计量经济方法,分别计算出城乡居民消费水平与安徽经济增长的交互关系,继而提出一些与之相对应的政策建议,为相关政府部门的经济部署做参考。

安徽省经济发展状况安徽省位于中国东部,是中国的中部省份之一、安徽省拥有丰富的自然资源和广阔的农田,以及快速发展的制造业和服务业,推动了其经济发展。

经济结构:安徽省的经济结构分为三个支柱产业:第一产业即农业,第二产业即制造业,第三产业即服务业。

农业是安徽省经济的重要组成部分,农产品产量占全省总产量的一半以上。

主要农产品包括稻谷、小麦、玉米、油菜、茶叶等。

此外,安徽省还以畜牧业和养殖业为辅助产业。

制造业是安徽省的经济支柱,特别是钢铁、汽车、电子、化工等行业。

服务业在安徽省经济中的比重不断增加,特别是旅游业、金融业、教育业和卫生保健业。

经济发展动力:安徽省经济发展的动力主要来自于工业化和城镇化的推动。

安徽省是中国重要的工业基地之一,制造业占安徽省GDP的比重较高。

安徽省的工业以轻工业和重工业为主,包括纺织、电子、汽车、机械等行业。

此外,安徽省还拥有丰富的煤炭、铁矿石等矿产资源,为工业提供了原材料保障。

城镇化也是安徽省经济发展的重要动力之一、城镇化的推动加快了农村人口向城市的流动,增加了城市劳动力供给和消费需求。

同时,城市化也带动了城市基础设施建设和房地产业的发展,促进了服务业的增长。

经济发展成就:近年来,安徽省的经济持续快速增长。

2024年,安徽省地区生产总值达到2.8万亿元,同比增长8.1%。

在全国各省份中,安徽省的经济总量位居前列。

安徽省还在实施创新驱动发展战略,加大科技创新力度,培育和发展新兴产业,推动经济转型升级。

例如,安徽省积极发展新能源产业、高端装备制造业、生物医药等高技术产业。

安徽省的经济发展还面临一些挑战。

首先,农村地区的发展相对滞后,农民收入增长缓慢,农业现代化水平仍有提升空间。

其次,由于地理位置相对偏僻,安徽省的交通基础设施建设还存在不足之处,制约了经济发展的速度和质量。

此外,环境污染和资源短缺也是当前面临的问题。

为了解决上述问题,安徽省采取了一系列措施,包括加强农业结构调整、改善农民收入、加大基础设施投资、改善环境保护等。

安徽经济生活

安徽是中国的一个重要省份,位于华东地区,是中国的经济强省之一。

安徽省

的经济生活在近年来取得了长足的发展,成为了中国经济增长的重要引擎之一。

安徽省的经济以农业为主,同时也发展了多元化的产业,包括工业、服务业等。

农业方面,安徽省以稻米、小麦、油菜、茶叶等农产品出产量居全国前列,为中国的粮食生产做出了重要贡献。

工业方面,安徽省以钢铁、化工、机械制造等行业为主,其中钢铁产量一直居全国前列。

服务业方面,安徽省的旅游业、金融业、电子商务等领域也在不断发展壮大。

安徽省的经济发展离不开政府的大力支持和推动,同时也得益于改革开放以来

的国家政策。

政府在推动产业升级、优化经济结构、提高农民收入等方面做出了很多努力,为安徽省的经济发展提供了有力保障。

除了经济发展,安徽省的生活水平也在不断提高。

城市化进程加快,城市基础

设施不断完善,人民生活水平逐渐提高。

同时,安徽省也注重生态环境保护,积极推动绿色发展,努力打造宜居宜业的生活环境。

总的来说,安徽省的经济生活在不断发展壮大,为中国的经济增长做出了重要

贡献。

随着国家政策的支持和改革开放的深入,相信安徽省的经济生活将会迎来更加美好的未来。

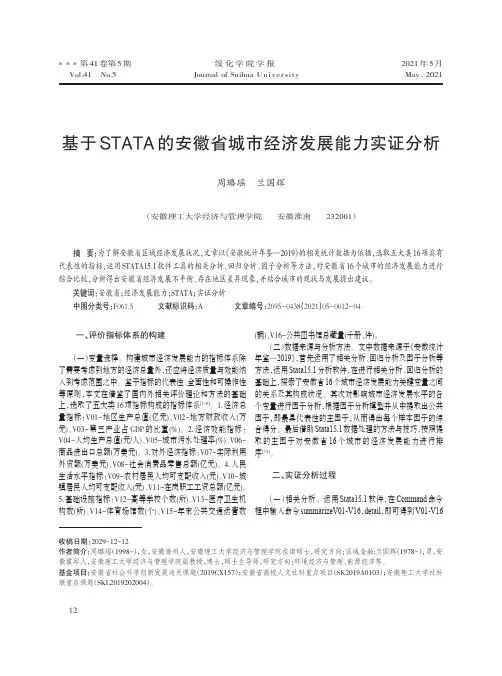

基于STATA 的安徽省城市经济发展能力实证分析摘要:为了解安徽省区域经济发展状况,文章以《安徽统计年鉴—2019》的相关统计数据为依据,选取五大类16项具有代表性的指标,运用STATA15.1软件工具的相关分析、回归分析、因子分析等方法,对安徽省16个城市的经济发展能力进行综合比较,分析得出安徽省经济发展不平衡、存在地区差异现象,并结合城市的现状与发展提出建议。

关键词:安徽省;经济发展能力;STATA ;实证分析中图分类号:F061.5文献标识码:A 文章编号:2095-0438(2021)05-0012-04(安徽理工大学经济与管理学院安徽淮南232001)周璐瑶兰国辉∗∗∗第41卷第5期绥化学院学报2021年5月Vol.41No.5Journal of Suihua UniversityMay .2021收稿日期:2029-12-12作者简介:周璐瑶(1998-),女,安徽滁州人,安徽理工大学经济与管理学院在读硕士,研究方向:区域金融;兰国辉(1978-),男,安徽霍邱人,安徽理工大学经济与管理学院副教授,博士,硕士生导师,研究方向:环境经济与管理、能源经济等。

基金项目:安徽省社会科学创新发展攻关课题(2019CX157);安徽省高校人文社科重点项目(SK2019A0103);安徽理工大学社科联重点课题(SKL2019202004)。

一、评价指标体系的构建(一)变量选择。

构建城市经济发展能力的指标体系除了需要考虑到地方的经济总量外,还应将经济质量与效能纳入到考虑范围之中。

鉴于指标的代表性、全面性和可操作性等原则,本文在借鉴了国内外相关评价理论和方法的基础上,选取了五大类16项指标构成的指标体系[1-6]。

1.经济总量指标:V01-地区生产总值(亿元)、V02-地方财政收入(万元)、V03-第三产业占GDP 的比重(%)。

2.经济效能指标:V04-人均生产总值(元/人)、V05-城市污水处理率(%)、V06-商品进出口总额(万美元)。

安徽经济增长和人均消费水平的关系摘要:本文主要研究安徽省经济增长对消费的影响,并依据结论来指导经济的发展,通过经济增长与消费的关系来预测经济的增长速度与发展潜力.关键词:经济增长、人均消费一、研究经济增长和人均消费水平的关系的意义消费是经济发展的根本动力,消费在人类社会中有着重要意义,任何社会都离不开消费。

在我国,随着社会主义市场经济体制的确立,消费在全民经济生活中的作用更显重要。

可以这样概括的说,消费活动是经济活动的终点,一切经济活动的目的就是为了满足人们不断增长的消费需求;但另一方面,消费活动又是经济活动的起点,是拉动经济增长的动力。

国家一系列决策和尚待解决的问题很大程度上是既源于消费,又回归到消费。

正因为如此,研究消费水平对于正处于转型期的我国经济有极其重要的经济意义。

消费问题解决不好,就无法发展好经济,要想经济发展水平更有质量,我国现阶段必须依赖于消费的增加.二、模型设定为了分析居民消费水平与经济增长的关系,选择安徽能代表城乡所有居民消费的“全体居民人均年消费水平”为被解释变量用Y表示,选择表现经济增长水平的“人均GDP”为解释变量用X表示。

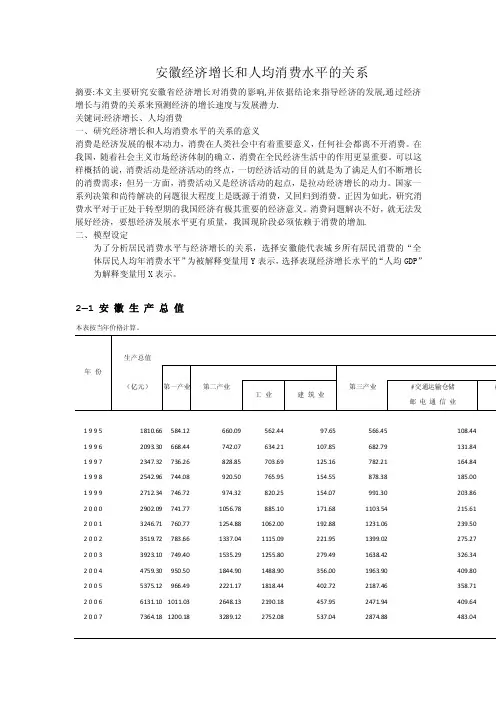

2—1 安徽生产总值本表按当年价格计算。

生产总值年份(亿元)第一产业第二产业第三产业#交通运输仓储#工业建筑业邮电通信业1 9 9 5 1810.66 584.12 660.09 562.44 97.65 566.45 108.441 9 9 6 2093.30 668.44 742.07 634.21 107.85 682.79 131.841 9 9 7 2347.32 736.26 828.85 703.69 125.16 782.21 164.841 9 9 8 2542.96 744.08 920.50 765.95 154.55 878.38 185.001 9 9 9 2712.34 746.72 974.32 820.25 154.07 991.30 203.862 0 0 0 2902.09 741.77 1056.78 885.10 171.68 1103.54 215.612 0 0 1 3246.71 760.77 1254.88 1062.00 192.88 1231.06 239.502 0 0 2 3519.72 783.66 1337.04 1115.09 221.95 1399.02 275.272 0 03 3923.10 749.40 1535.29 1255.80 279.49 1638.42 326.342 0 0 4 4759.30 950.50 1844.90 1488.90 356.00 1963.90 409.802 0 0 5 5375.12 966.49 2221.17 1818.44 402.72 2187.46 358.712 0 0 6 6131.10 1011.03 2648.13 2190.18 457.95 2471.94 409.642 0 0 7 7364.18 1200.18 3289.12 2752.08 537.04 2874.88 483.04注:1)1993-2003年的数据按2004年经济普查数据进行历史调整。

阜阳各地发展现状及未来趋势分析阜阳市位于中国安徽省中部,是该省重要的经济、文化、交通和旅游中心之一。

近年来,阜阳市各地区在经济发展方面取得了显著的成就,呈现出不同的发展现状和潜力。

本文将对阜阳各地的发展现状进行分析,并展望未来的趋势。

首先,让我们来看看阜阳市的中心城区。

阜阳市中心城区是阜阳市政治、经济、文化中心,也是人口密集和商业发展的重点区域。

该地区有良好的城市规划和建设,拥有先进的基础设施和丰富的人力资源。

目前,中心城区在服务业、金融业和文化创意产业等领域取得了显著发展。

随着经济的不断增长和城市化进程的推进,中心城区的发展潜力将进一步释放。

其次,阜阳市的郊区和农村地区也在经济发展中发挥着重要的作用。

农业是阜阳市的支柱产业,而农村地区也是农业生产和农民居住的主要区域。

为了促进农村经济的发展,阜阳市采取了一系列政策措施,加大对农业的支持力度,提高农产品的质量和市场竞争力。

同时,农村地区也注重发展现代农业和农村旅游业,通过推动农村产业升级和农民收入增长,提高农村居民的获得感和幸福感。

与此同时,阜阳市的工业发展也表现出良好的态势。

阜阳市工业以制造业为主导,涵盖了钢铁、装备制造、化工等多个领域。

城郊和县城地区是工业园区和产业集聚区的重点区域。

阜阳市通过引进外资、优化营商环境、提高技术创新能力等措施,吸引了一大批知名企业和项目的落户,促进了工业的快速发展。

随着政府对环境保护和绿色发展的重视,阜阳市的工业也在转型升级和可持续发展的道路上迈出了坚实的步伐。

未来,阜阳各地的发展趋势将呈现以下几个特点:首先,阜阳市的城乡一体化发展将成为未来的重点。

城市和农村地区将紧密结合,优势互补,打破城乡二元结构的壁垒,实现资源共享和发展协同。

这将有助于提高农村地区经济的竞争力和城市建设的规模效益。

其次,阜阳市将进一步发展现代服务业。

随着人们生活水平的提高和消费需求的升级,服务业将成为未来经济的主要增长点。

尤其是金融、文化创意、旅游和健康医疗等领域的进一步发展,将推动阜阳市经济实力的不断增强。

安徽省经济发展和条件分析(1020130235)东华理工大学地球科学院马乾愉1、安徽概况安徽省为中华人民共和国的一个省份,地处华东、长江三角洲腹地。

横跨淮河、长江、新安江三大水系。

省会为合肥。

安徽地域多元,兼有南北色彩。

安徽清初属江南省,康熙6年(公元1667年),析江南省为江苏、安徽两省而正式建省,取当时安庆、徽州两府首字得名。

境内有皖山、皖水,即现今的天柱山和皖河,春秋时曾被封为伯国,称为皖国,故安徽简称皖。

1.1区位地形安徽省位于中国东南部,是中国东部襟江近海的内陆省份,境内山河秀丽、物产丰富、稻香鱼肥、江河密布。

五大淡水湖中的巢湖、洪泽湖在此横卧,素为长江下游、淮河两岸的“鱼米之乡”。

安徽省跨长江、淮河中下游,以长江、淮河为界,形成了淮北、江淮、江南三大地域。

东连江苏、浙江,西接湖北、河南,南邻江西,北靠山东。

全省面积居华东第3位,全国第22位。

其中:淮河流域6.7万平方公里,长江流域6.6万平方公里,新安江流域0.65万平方公里。

安徽地形呈现多样性,全省分为五个自然区域:淮北平原、江淮丘陵、皖西大别山区、沿江平原以及皖南山区。

长江流经安徽南部,境内全长416公里,淮河流经安徽北部,境内全长240公里。

1.2、行政区划安徽省会合肥市,共有17地级市,5县级市,44市辖区,56县。

截止2009年底,乡镇级区划单位供计905个镇,357个乡,258个街道办事处。

安徽于公元1667年(清康熙六年)始建省(由原江南省分为安徽,江苏两省),因最初江南左布政使司地辖安庆、徽州、宁国、池州、太平、庐州、凤阳七府,及滁、和、广(德)三州,官方文书便简称为“安徽宁池太庐凤滁和广等处承宣布政使司”,其后又成为“安徽布政使司”,最后从安庆[1]、徽州[2]各取两个首字,简称“安徽”。

安徽地名由此出。

东周时期安庆是古皖国所在地,“皖”为“美好”之意,“皖山皖水”意为“锦绣河山”,安徽省简称“皖”即由此而来。

1.3、安徽气候安徽地处中纬度地带,在太阳辐射、大气环流和地理环境的综合影响下,安徽兼具暖温带和亚热带气候。

滁州各区发展情况汇报滁州地处安徽省中部,是一座历史悠久、文化底蕴深厚的古城。

近年来,随着国家政策的扶持和经济发展的推动,滁州各区的发展情况也呈现出日新月异的变化。

下面就让我们来一一汇报各区的发展情况。

首先是琅琊区,作为滁州市的政治、经济、文化中心,琅琊区在近年来取得了长足的发展。

区内的经济实力不断增强,各类产业蓬勃发展,尤其是高新技术产业和现代服务业的迅速崛起,为区域经济注入了新的活力。

同时,文化旅游业也日益兴盛,古城风貌得到保护和传承,吸引了大量游客前来观光游览。

在城市建设方面,琅琊区加大了对基础设施的投入,城市面貌焕然一新,为居民提供了更加便利的生活环境。

其次是南谯区,南谯区位于滁州市的南部,是一个资源丰富、产业多元的区域。

近年来,南谯区在加快产业转型升级的同时,注重生态环境保护和乡村振兴。

区内的农业产业不断优化升级,特色农产品的种植和加工成为了当地的支柱产业。

同时,南谯区还加大了对生态环境的保护力度,推动了生态农业和休闲农业的发展,吸引了更多的游客和投资者前来。

乡村振兴也成为了南谯区的一大亮点,通过改善农村基础设施和发展乡村旅游,为农民增收致富提供了新的途径。

最后是全椒县,全椒县地处滁州市的西北部,是一个以农业为主的县域。

近年来,全椒县在农业现代化和乡村振兴方面取得了显著成就。

通过推动农业科技进步和产业结构调整,全椒县的农业产值不断增加,农民收入稳步提高。

同时,县域内的乡村旅游业也蓬勃发展,得益于全椒独特的历史文化和自然风光,吸引了大量游客和投资。

在乡村振兴方面,全椒县致力于改善农村基础设施和公共服务,为农民提供更好的生活条件,推动了农村社会经济的全面发展。

综上所述,滁州各区在经济发展、文化传承、生态环境保护和乡村振兴等方面都取得了显著成就,展现出了蓬勃的发展势头和巨大的发展潜力。

未来,我们将继续发扬优良传统,不断创新发展理念,推动各项工作再上新台阶,为滁州全面建成小康社会作出更大的贡献。

安徽省各市经济发展水平的聚类分析09数学应用数学(1)王秀秀0907021006摘要:改革开放以来,我国经济取得了举世瞩目的发展。

但由于历史、地理以及国家政策导向等原因,地区间的经济水平差异显著。

这不仅体现在东部地区和西部地区的差异,不同省或自治区之间的差异,还体现在同一个省份不同地市间的差异。

做好这些差异经济体的分类,有利于经济政策的针对性和有效性,有利于区域间的合作和优势互补。

本文通过选取安徽省16个地市的国民经济主要指标的经济指标,对处在不同经济发展水平的各个地市进行聚类分析,从而将江苏省划分为三个经济发展水平不同的经济区域,结果供有关决策部门参考。

一、问题的提出改革开放30年来,我国经济取得了很大的发展。

但同时经济发展中也存在着很多问题,这些问题越来越成为我国经济持续发展的障碍。

地区发展不平衡就是众多问题中的一个。

发达城市都集中东部地区,广大中西部地区和农村地区长期处在不发达状态。

地区发展的失衡使得我国经济难以取得全面的发展,造成的后果是我国经济总量和总体发展速度十分显著,但人均水平长期徘徊在世界的中下层次,大多数人口难以享受到改革的成果。

另外,地区发展的失衡使得人口过度迅速地向少数发达城市集中,已经造成这些城市处于负荷运作,给这些城市的治安、环境和居住条件等带来了巨大的挑战,给城市居住和生活水平造成严重的影响。

也由于地区之间发展的失衡,使得各地区之间的经济难以形成一个顺畅的经济链,从而形成一个良性的经济发展循环体。

要解决好这个问题,首要的问题是对全国范围内,各省市范围内的经济体进行分类,正确划分发达经济体和不发达经济体,进而制定出有针对性的经济政策。

本文对2011年安徽省的16个地市的国民经济进行了聚类分析,试探讨依据本文选取的若干主要经济指标进行的分类是否与传统上将安徽省划为四部分是否一致。

结果供有关决策部门参考。

二、数据分析基于搜集到的统计资料,为了得出2011年安徽省的16个地市的国民经济分布规律,在众多衡量经济水平的指标中我们将采用下列指标:x:地区生产总值(亿元)1x:工业增加值(亿元)2x:全部财政收入(亿元)3x:地方财政收入(亿元)4x:社会消费品零售总额(亿元)5x:各市固定资产投资(亿元)6x:房地产投资(亿元)7x:全金融机构人民币存款(亿元)8x:全金融机构人民币贷款(亿元)9下面的表格是2011年安徽省各市国民经济主要指标值。

安徽发展现状优缺点安徽作为中国华东地区的一个省份,自改革开放以来取得了长足的发展。

从经济、文化、教育等多个方面来看,安徽的发展现状具有以下优点和缺点。

首先来看安徽的优点。

安徽省作为国家重点支持的经济大省之一,其经济发展迅速,GDP连续多年保持两位数的增长率。

安徽是中国最大的农业大省之一,农村经济发展较快,农产品产量和质量得到了较大提升。

此外,安徽还是中国重要的煤炭资源基地,拥有丰富的煤炭资源,能源产业发展势头强劲。

安徽的制造业也有较大发展潜力,尤其是汽车、电子等高新技术产业,为当地经济增加了新的动力。

此外,安徽还有着丰富的文化传统和旅游资源,如黄山、徽州古建筑群等受到国内外游客的青睐。

然而,安徽的发展中也存在一些缺点。

首先,安徽的经济发展仍然相对较慢,与东部沿海地区相比有较大差距。

尽管近年来有一定的增长,但仍然面临着许多挑战,如工业结构不合理、科技创新能力不足等。

其次,农业发展不平衡,农村地区的发展滞后于城市地区。

农产品销售渠道和农业技术水平等方面也有待提高。

此外,安徽的环境污染问题比较突出,尤其是在工业发展过程中,排放的废气和废水对当地环境造成了不小的压力。

针对安徽发展中的优点和缺点,相关部门正在采取一系列措施来推动安徽的可持续发展。

首先,加强产业转型升级,鼓励发展高新技术产业,提升产品质量和附加值。

同时,加大对农村地区的扶持力度,推动农业现代化进程,提高农民收入水平。

此外,加强环境保护和治理,减少污染,建设生态环境友好型的工业体系。

同时,加强教育、文化、旅游等领域的发展,提升人民群众的文化素质和生活水平。

总之,安徽作为一个发展中的省份,虽然取得了一定的成绩,但在经济、环境、农业等方面仍然面临一些挑战和问题。

相关部门和社会各界都需要共同努力,加大改革力度,推动安徽的发展,以实现经济的快速增长、社会的和谐稳定和人民群众的幸福感。

安徽省国民经济和社会发展现状及主成分分析近年来,安徽省国民经济和社会快速发展,居民收入和生活水平不断提高。

本文采用主成分分析方法,对我省的国民经济和社会发展特点和趋势进行实证分析。

标签:现状经济指标主成分分析0 引言改革开放以来,我省经济和社会都有了巨大进步。

进入新世纪,在新的形势和国际环境下,我们既面临着巨大的机遇(加入WTO、北京奥运会等)也面临着巨大的挑战(美国次贷危机、股市的大起大落等),我省国民经济和社会在新形式下有了新的进步和发展,呈现出新的特点和趋势。

1 我省国民经济和社会发展现状1.1 我省产业结构不断优化近年来,我省加快了产业结构调整步伐,成效显著。

在优先发展农业、加强基础设施建设的同时,坚持走新型工业化道路,大力发展第三产业,产业结构渐趋合理。

农业结构调整力度加大,种植业占农业总产值的比重下降,畜牧业比重不断上升;工业结构调整步伐加快。

传统工业逐步向现代加工制造业转化,工业呈现出速度明显加快、总量迅速扩大、效益显著提高的良好态势,实现利润由01年的52.6亿元增加到08年的290.9亿元,年均增长79%;第三产业内部结构不断优化,统行业稳步发展,而新兴服务领域不断拓宽,旅游、房地产、信息咨询、文化卫生等行业比重逐步提高。

总的来说,产业结构显现出农业比重不断下降、第二产业比重稳步提高、第三产业比重逐渐提升的演进趋势。

1.2 社会事业蓬勃发展、全面进步我省大力实施“科教兴皖”战略,不断加大对科技和教育的投入,科技和教育事业快速发展。

全省科技经费投入增幅较大,由01年的49亿元增加到249.8亿元,科技成果不断涌现。

全省教育事业全面快速发展,形成多层次、多门类、多形式的办学格局,受教育水平迅速提高,人口素质大大改善。

文化艺术、新闻出版、广播影视等事业也繁荣活跃,广播、电视人口覆盖率分别达到96.82%和96.92%。

卫生事业持续发展,基本建成疾病预防控制、卫生监督、医疗救治体系和省市县公共卫生体系。

专家分析安徽发展现状安徽是我国东部的一个省份,位于长江中下游地区,是中国重要的经济、交通和文化中心之一。

近年来,安徽发展迅速,取得了显著的成绩。

下面是对安徽发展现状的专家分析。

首先,从经济发展来看,安徽省经济总量逐年增长,居全国前列。

据统计数据显示,安徽省年均GDP增长率达到了7.8%,比全国平均水平高出一个百分点。

这主要得益于安徽省政府大力推进产业转型升级,积极引导企业加大科技创新力度,提高产品质量和竞争力。

同时,安徽省也积极引进外资,优化投资环境,吸引了众多国内外知名企业入驻安徽。

这些措施有力地推动了安徽省经济的快速发展。

其次,从产业结构来看,安徽省正在加大新兴产业的培育和发展力度。

近年来,安徽省大力发展高新技术产业,特别是电子信息、新能源、新材料和生物医药等领域。

安徽省政府通过优惠政策和扶持措施,大力支持新兴产业的发展。

目前,安徽省已经形成了一批具有重要影响力和竞争力的高新技术企业,并且正在加快建设高新技术产业园区,为新兴产业的发展提供更好的环境和条件。

再次,从基础设施建设来看,安徽省在交通、能源、水利等领域取得了突破性进展。

安徽省政府高度重视基础设施建设,加大投入,优化布局,加快推进重大基础设施项目。

目前,安徽省已经建成了一批高速公路、铁路、机场和水利工程,极大地改善了交通出行和生活条件。

同时,安徽省也大力推进清洁能源的开发利用,加速构建绿色能源体系。

这些基础设施的建设为安徽省经济发展提供了坚实支撑。

最后,从城市建设来看,安徽省各城市的市容市貌和环境质量不断提升。

安徽省政府注重城市规划和建设,加强城市绿化和环境保护工作,改善了城市居民的居住环境和生活质量。

同时,安徽省也加大了对历史文化街区和遗址的保护和修复力度,保存了丰富的历史文化遗产,为旅游业的发展打下了良好的基础。

综上所述,安徽省在经济发展、产业结构、基础设施建设和城市建设等方面取得了显著的成就,并且正朝着更加高质量、高效益、可持续发展的方向迈进。

安徽区域经济发展分析安徽是中国东部地区的一个省份,位于长江中下游地区,是长江经济带的重要组成部分。

安徽省地广人稀,自然资源丰富,历史文化底蕴深厚,旅游资源丰富,拥有世界文化与自然遗产的黄山。

安徽省的区域经济发展可以分为南部和北部两部分。

南部的地理位置相对较好,毗邻苏浙皖经济圈,交通便利。

该地区以工业生产为主,特别是以制造业为主导。

这里拥有许多知名企业,如海螺集团、百隆东方、安徽金冠、海天味业等。

南部独特的地理位置和交通优势使得该地区吸引了大量的外资和技术,推动了工业的发展。

在城市化和产业转型升级方面,南部地区也取得了显著成果。

北部地区相对落后一些,但也有其独特的优势。

北部地区地广人稀,土地资源丰富,农业发展潜力巨大。

在近年来,通过实施农业产业化、农村等政策,北部地区农业实现了良好的发展。

该地区坚持农业供给侧结构性,加大农业科技创新力度,推动农业现代化进程。

此外,北部地区还有很大的生态环境保护和旅游开发潜力,可以通过开发绿色农业和生态旅游等产业来推动经济发展。

总体来说,安徽省的区域经济发展具有以下几个特点:首先,安徽省在近年来城市化进程中表现出较快的增长。

城市化是经济发展的重要驱动力,安徽省不仅加速了城市建设,还改善了城市基础设施和市民生活水平。

城市化的发展不仅有利于解决农村人口剩余劳动力的就业问题,也为经济发展提供了巨大的市场需求。

其次,安徽省注重产业结构调整和升级。

在世界经济需求不确定性增加的情况下,安徽省加强了制造业的技术创新和转型升级。

通过引进和培育创新型企业,提高了产业附加值和核心竞争力,推动了经济结构的升级。

同时,该省还积极引进高新技术企业和创新团队,加强产学研合作,促进科技成果转化。

再次,安徽省注重生态环境建设和保护。

近年来,安徽省加大了生态环境建设和保护力度,实施了一系列生态工程,提高了生态系统的稳定性和生态环境的质量。

通过生态环境的保护,不仅为经济发展提供了良好的环境条件,也为旅游业的发展提供了重要的资源保障。

“十四五”时期省县^经济n发展形势及对策笔议I『里士』r麗■文/马萧萧搞要:去前安徽省县域经浒i 要存在产止特色不突出.承裁铋力不强、体 制机制禾活著间题。

进入“十四五”时期.安徽墙县域径济面对项S 、创浙、资金、 人口鲁方面旸新桃战,在抵倍帝场经济体制改革、(D ^d )际"双循秌”构建、 重太敌策支持、长三角一钵化著历史机遇,立足城镇、乡村2个基点,打胳特 色产止.承裁铋力、改革丹放“3铱牌”.加快推动安徽省真域经济高貭量疚展。

县治,天下安。

习近平总 书记多次指出,在党的组织结构和国家政权结构中,县 一级处在承上启下的关键环节。

目前,安徽省下辖61个县(县 级市)。

依据2019年安徽省16 个地市的统计年鉴,县域面积 占全省的79.0%,人口占全省 的73.2%,经济总量占全省的 46.1%,是发展经济、保障民生、 维护稳定的重要基础。

“十四五” 时期,推动县域经济高质量发 展,对安徽省在社会主义现代化 建设新征程上开好局、起好步具 有重要意义。

一、安徽省县域经济发展 存在的问题近年来,安徽省在县域特色产业集群建设、开发园区整合 优化、物流体系建设,行政体制、 财政体制及农业农村改革等方 面取得了积极成效,但仍存在一 些亟待解决问题。

(一)产业特色有待提升为推动县域经济发展,安 徽省于2019年设立了 27家县 域特色产业集群(基地)。

在政 策支持引导下,该批集群(基地)在产业规模、创新能力、项目建 设等方面已取得初步成效。

但 目前其中19家集群(基地)的 特色产业产值占全县工业总产 值的比重不到30%,特色不够 突出,整体仍有较大提升空间。

产业领域上,部分集群(基地) 以机电、汽车零部件、新材料为 主导,行业定位宽泛。

聚焦不足 易导致资源低效利用和同质化 竞争。

(二)承载能力有待增强改革开放40年来,安徽省 常住人口城镇化率由12.3%提总第249期| 41高到55.8%,城镇化水平显著提高。

2018年第2期扫一扫看全文作者简介:黄雪婷(1996.10-),女,汉族,安徽合肥人,安徽财经大学经济学院,2014级本科毕业生,经济学专业。

本文DOI :10.16675/14-1065/f.2018.02.022安徽区域经济发展不平衡的现状、原因及解决对策研究□黄雪婷摘要:人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾是新时代我国面临的主要矛盾,解决区域经济发展不平衡是我国经济实现可持续发展的重要课题。

由于地理位置、历史人文、资源禀赋、开发程度、产业基础、科技水平等因素,安徽省区域经济发展极不平衡,形成了皖北、皖西、皖江经济区、皖南四大差异极大的经济发展板块。

笔者认为持续提升各级政府宏观调控的实效性、制定符合各区域资源禀赋的产业规划、不断完善安徽省的区域发展保障制度是解决安徽省区域经济发展不平衡的有效对策。

关键词:安徽;区域经济;不平衡;现状与原因;解决对策文章编号:1004-7026(2018)02-0040-02中国图书分类号:F129.9文献标志码:A (安徽财经大学经济学院安徽蚌埠233030)习近平总书记在党的19大报告中明确指出:我国的主要矛盾已经转变为“人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”,未来我国经济的发展目标主要是要解决区域经济发展的不平衡、人民群众对美好生活需要的满足。

安徽作为我国中部崛起战略的重要组成部分,在解决区域经济发展不平衡层面有着重要的作用与价值,长期以来由于多种原因,安徽省形成了皖北(淮北、宿州、亳州、阜阳、蚌埠、淮南)、皖西(六安)、皖江经济区(合肥、安庆、芜湖、马鞍山、滁州)、皖南(池州、宣城、黄山)四大发展差异极大的板块。

本文以安徽省区域经济发展不平衡为研究对象,概述安徽省区域经济发展不平衡的现状,分析形成这种区域经济发展不平衡的原因,最终结合安徽省的省情、企情及民情,提出对策建议,促使安徽经济在“十三五”期间有更好更快的发展。