西方艺术家及作品共36页

- 格式:ppt

- 大小:4.94 MB

- 文档页数:36

终结乌托邦——肖斯塔科维奇《第四交响曲》赏析2013-3-20来源:本站原创作者:李鹏程人气:406Emus论坛20世纪下半叶的东欧音乐怨气颇重,即便那拨回归宗教的作曲家,骨子里也是挥之不去的忧郁。

这股怨气一半来自压抑的社会环境,另一半则来自他们共同的楷模——肖斯塔科维奇。

肖斯塔科维奇的音乐总是蒙着一层阴霾,它令渴望了解阴霾深处的人着迷,却让急于远离阴霾的人压抑。

那些剑拔弩张的音调,像黑压压的坦克群扑面而来。

这种苦涩的笔法,很像奥托·迪克斯(Otto Dix)在两次大战期间留下的表现主义画作,把异化的丑陋撕开,只是为了让世人不要忘记那个荒诞的时代。

很多人说中国的肖斯塔科维奇是王西麟,这个老愤青在文革过后开始狂写苦大仇深的交响乐,常常口无遮拦地发表反动言论,以至于周围人避他如瘟疫。

去年,《南方周末》有一篇文章《中国病人作曲家王西麟的故事》写道——“很多机构对他的态度有一种默契:‘作品可以演,话不要说。

’”[1]有人说中国只要一个王西麟就够了。

果真,不像肖斯塔科维奇身后有一批先锋派继续书写民族的苦难,王西麟之后的中国作曲家多半犬儒,也难怪老头子要撰文“对第五代作曲家反思”[2]。

王西麟的交响曲总是有一个重大缺陷——这源于其性格缺陷——情感宣泄压倒结构逻辑,撒出去的激情难以驾驭回来。

狂热的冲动可以启发艺术家的灵感乐思,但若缺乏更高层次的掌控力,便会破坏交响曲的自身形式。

在极权专制年代,如何在情感与形式、自我表达与官方要求、先锋与传统之间获得平衡,对于任何一位真正的艺术家来说都不容易。

肖斯塔科维奇直到大难不死之后的1937年,才在《第五交响曲》中学会如何以最恰当的方式,将现实的悲剧铸成完美的音响形式。

而在此之前的《第四交响曲》(1935-36)是其情感表现最为激烈的作品,理性控制不足导致作品在形式方面不够完整,而这份真情流露恰恰是作曲家本人偏爱这部交响曲的原因。

《第四交响曲》的悲观绝望太赤裸了——恶将善彻底吞噬,刚刚发现“皇帝没穿衣朋”的肖斯塔科维奇急于喊出这个事实,不料还没等喊出来,自己已经成了人民公敌,于是这句话又被咽了下去。

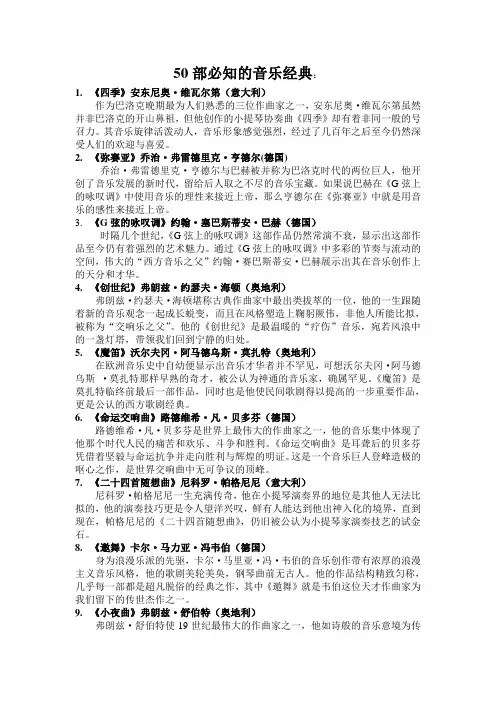

50部必知的音乐经典:1.《四季》安东尼奥·维瓦尔第(意大利)作为巴洛克晚期最为人们熟悉的三位作曲家之一,安东尼奥·维瓦尔第虽然并非巴洛克的开山鼻祖,但他创作的小提琴协奏曲《四季》却有着非同一般的号召力。

其音乐旋律活泼动人,音乐形象感觉强烈,经过了几百年之后至今仍然深受人们的欢迎与喜爱。

2.《弥赛亚》乔治·弗雷德里克·亨德尔(德国)乔治·弗雷德里克·亨德尔与巴赫被并称为巴洛克时代的两位巨人,他开创了音乐发展的新时代,留给后人取之不尽的音乐宝藏。

如果说巴赫在《G弦上的咏叹调》中使用音乐的理性来接近上帝,那么亨德尔在《弥赛亚》中就是用音乐的感性来接近上帝。

3.《G弦的咏叹调》约翰·塞巴斯蒂安·巴赫(德国)时隔几个世纪,《G弦上的咏叹调》这部作品仍然常演不衰,显示出这部作品至今仍有着强烈的艺术魅力。

通过《G弦上的咏叹调》中多彩的节奏与流动的空间,伟大的“西方音乐之父”约翰·赛巴斯蒂安·巴赫展示出其在音乐创作上的天分和才华。

4.《创世纪》弗朗兹·约瑟夫·海顿(奥地利)弗朗兹·约瑟夫·海顿堪称古典作曲家中最出类拔萃的一位,他的一生跟随着新的音乐观念一起成长蜕变,而且在风格塑造上鞠躬厥伟,非他人所能比拟,被称为“交响乐之父”。

他的《创世纪》是最温暖的“疗伤”音乐,宛若风浪中的一盏灯塔,带领我们回到宁静的归处。

5.《魔笛》沃尔夫冈·阿马德乌斯·莫扎特(奥地利)在欧洲音乐史中自幼便显示出音乐才华者并不罕见,可想沃尔夫冈·阿马德乌斯·莫扎特那样早熟的奇才,被公认为神通的音乐家,确属罕见。

《魔笛》是莫扎特临终前最后一部作品,同时也是他使民间歌剧得以提高的一步重要作品,更是公认的西方歌剧经典。

6.《命运交响曲》路德维希·凡·贝多芬(德国)路德维希·凡·贝多芬是世界上最伟大的作曲家之一,他的音乐集中体现了他那个时代人民的痛苦和欢乐、斗争和胜利。

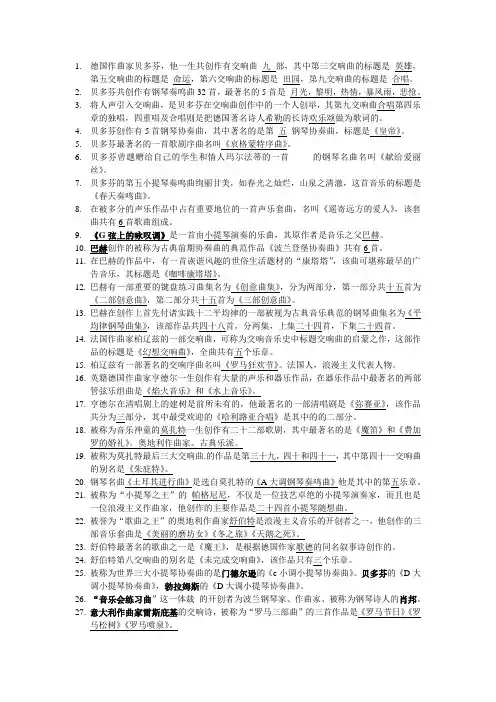

1.德国作曲家贝多芬,他一生共创作有交响曲九部,其中第三交响曲的标题是英雄,第五交响曲的标题是命运,第六交响曲的标题是田园,第九交响曲的标题是合唱。

2.贝多芬共创作有钢琴奏鸣曲32首,最著名的5首是月光,黎明,热情,暴风雨,悲怆。

3.将人声引入交响曲,是贝多芬在交响曲创作中的一个人创举,其第九交响曲合唱第四乐章的独唱,四重唱及合唱则是把德国著名诗人希勒的长诗欢乐颂做为歌词的。

4.贝多芬创作有5首钢琴协奏曲,其中著名的是第五钢琴协奏曲,标题是《皇帝》。

5.贝多芬最著名的一首歌剧序曲名叫《哀格蒙特序曲》。

6.贝多芬曾题赠给自己的学生和情人玛尔法蒂的一首的钢琴名曲名叫《献给爱丽丝》。

7.贝多芬的第五小提琴奏鸣曲绚丽甘美,如春光之灿烂,山泉之清澈,这首音乐的标题是《春天奏鸣曲》。

8.在被多分的声乐作品中占有重要地位的一首声乐套曲,名叫《遥寄远方的爱人》,该套曲共有6首歌曲组成。

9.《G弦上的咏叹调》是一首由小提琴演奏的乐曲,其原作者是音乐之父巴赫。

10.巴赫创作的被称为古典前期协奏曲的典范作品《波兰登堡协奏曲》共有6首。

11.在巴赫的作品中,有一首诙谐风趣的世俗生活题材的“康塔塔”,该曲可堪称最早的广告音乐,其标题是《咖啡康塔塔》。

12.巴赫有一部重要的键盘练习曲集名为《创意曲集》,分为两部分,第一部分共十五首为《二部创意曲》,第二部分共十五首为《三部创意曲》。

13.巴赫在创作上首先付诸实践十二平均律的一部被视为古典音乐典范的钢琴曲集名为《平均律钢琴曲集》,该部作品共四十八首,分两集,上集二十四首,下集二十四首。

14.法国作曲家柏辽兹的一部交响曲,可称为交响音乐史中标题交响曲的启蒙之作,这部作品的标题是《幻想交响曲》,全曲共有五个乐章。

15.柏辽兹有一部著名的交响序曲名叫《罗马狂欢节》。

法国人,浪漫主义代表人物。

16.英籍德国作曲家亨德尔一生创作有大量的声乐和器乐作品,在器乐作品中最著名的两部管弦乐组曲是《焰火音乐》和《水上音乐》。

INSIGHT时的景色。

初版只绘制36景,因为大受好评再追加10景,最终此系列共有46景。

一般俗称初版的36景为“表富士”,追加的10景为“里富士”。

《富岳三十六景》的过人之处在于以同一主题变化出各不相同的画面, 每幅画面的视点均有实际依据,其中有13幅自江户,4幅自江户郊外,3幅自江户东部的其他地区,18幅自东海道各地,7幅自富士山所在的山梨县,最后以富士山顶的局部近景结束。

每一幅都以富士山为背景,与人们的劳动、生活场面巧妙结合,在动与静、晴与雨、波涛与富士山等对立关系的构成上,结合典型的日本传统线描纹样及装饰性色彩,以西方绘画的透视原理和明暗对比手法拓展画面空间及深度。

当时在法国的一批具有前卫思想的画家,如梵高、马奈、莫奈、德加、毕沙罗、高更、克里姆特、博纳尔、毕加索、马蒂斯等人,都从浮世绘中获得了各种有益的启发。

德加、马奈、梵高、高更等印象派绘画大师,不仅效法浮世绘进行创作,还都曾临摹过葛饰北斋等浮世绘大师的作品。

以人们熟悉的梵高举例,梵高于1886 年起在巴黎居住的两年里,便收藏了五百余幅浮世绘。

他还模仿一些日本浮世绘大师的名作进行创作,如模仿安藤广重的《雨中的桥》《梅花树》和溪斋英泉的《花魁》绘制了系列画作。

梵高热爱浮世绘艺术,并对浮世绘大师葛饰北斋推崇备至。

梵高曾在给弟弟提奥的信中写道:“诚如你所见,海浪如同魔爪,牢牢地抓住船只,你可以清楚地感受到。

”德彪西与日式美学日本浮世绘不仅直接影响到欧洲印象主义画派的艺术创作,在音乐方面也同样产生了巨大影响。

法国作曲家德彪西最著名的交响作品《大海》,其部分灵感便是来自葛饰北斋的浮世绘名作《神对页德彪西《大海》首版乐谱封面 1905年3月5日,德彪西完成了其著名的《大海,为管弦乐创作的三部交响乐小品》(简称《大海》)。

作曲家试图通过音乐来重现海洋在他脑海中的印象,而非试图还原海浪或海鸥的声音。

通过《从黎明到正午的海上》、《浪的嬉戏》和《风与海的对话》三个乐章,德彪西为听者营造了大海从风平浪静到海浪轰鸣的交响音画。

中西方人物画作品鉴赏——《捣练图》与《纺织女》之比较□赵思婷吉林艺术学院摘要:中西方绘画受其文化和思想的影响,在绘画风格及表现形式等方面均有不同。

唐代宫廷画师张萱的《捣练图》与西班牙现实主义绘画大师委拉斯凯兹的《纺织女》在作品内容上都为人们呈现了一幅女子劳作的景象。

文章从二者的创作背景、内容及艺术特色等方面深入研究两幅作品在不同的历史背景下带给世人的影响。

关键词:人物画鉴赏;《捣练图》;《纺织女》中国画按照技法可分为工笔和写意,注重对二维空间的表现,西方绘画则多以布面油画为主,运用巧妙的构图形式强调作品的空间感;中国画以水为媒介,运用矿物质中提取的颜色进行创作,色彩淡雅,而西方绘画以蛋清或油为媒介,色彩艳丽丰富,且极具层次感[1]。

在中西方文化差异的大背景下,中西方的绘画表现形式有明显差异,但是在绘画题材的某些方面却有相似之处。

无论中国还是西方,人物画都有着悠久的历史,其表现的内容也比比皆是。

盛唐时期张萱的《捣练图》与西班牙宫廷画师委拉斯凯兹的《纺织女》都表现了女子劳作中的景象,两者却又各有千秋。

一、《捣练图》的创作背景与内容张萱是盛唐时期著名的宫廷画家。

《宣和画谱》中称赞他“又能写婴儿,此尤为难。

盖婴儿形貌态度,自是一家,要于大小岁数问,定其面目髫稚。

”唐代朱景玄也在《唐朝名画录》中赞赏其精妙绝伦的绘画功底与细致的观察及表现力。

中国仕女画作为人物画中独立的画科,在不同的朝代有不同的风格。

女子形象最早出现在战国、秦汉时期的帛画上,大多描绘了恪守妇道的女子,由此来完成“成人伦、助教化”的礼教思想,魏晋南北朝时期顾恺之的作品更能准确地体现这一观点。

到了唐代,这种情况大为改观,绘画题材逐渐转向世俗生活,并且出现了专门画女性形象的画种,因而在当时涌现出许多擅画美女的画家[2]。

虽然有许多描绘美人的作品,但作为描绘女子劳动场景的绘画作品却非常少。

张萱的代表作之一《捣练图》便成为中国仕女画史上浓墨重彩的一笔。