第三章 量子力学导论

- 格式:doc

- 大小:1.31 MB

- 文档页数:18

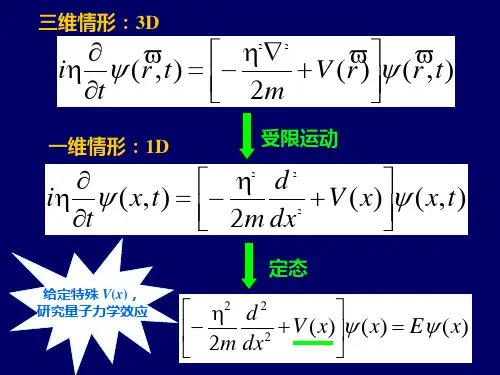

三、薛定谔方程的讨论

1.薛定谔方程描述了微观粒子的运动状态),(t r →ψ在势场 ),(t r U →中随时间变化的 规律 规律;

2.薛定谔方程是量子力学的基本方程,它不能从更基本的假设中推导出来。

它的 正确性只有通过与实验结果相一致来得到证明。

3.具体的势场 ),(t r U →决定粒子状态变化的情况,如果给出势能函数 ),(t r U → 的具体形式,只要我们知道了微观粒子初始时刻的状态),(00t r →ψ原则上说,只要通

过 薛定谔方程,就可以求出任意时刻的状态 ),(t r →ψ。

4.薛定谔方程中有虚数单位i ,所以),(t r →ψ一般是复数形式。

),(t r →

ψ表

示概率波, 2),(t r →ψ是表示粒子在时刻t 、在空间某处出现的概率。

因而薛定谔方程所描述的态随时间变化的规律,是一种统计规律。

5.在薛定谔方程的建立中,应用了),(22

t r U p E →+=μ,所以是非相对论的结果;同 时方程不适合一切0=μ的粒子,这是方程的局限性。

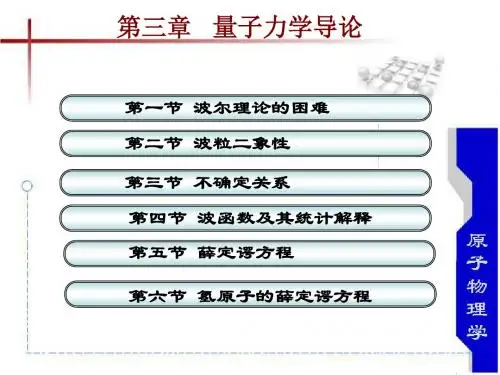

第三章量⼦⼒学导论1第三章:量⼦⼒学导论§1 玻尔理论的困难 §2 波粒⼆象性 §3 不确定关系 §4 波函数及其统计解释 §5 薛定谔⽅程 §6 平均值与算符 §7 量⼦⼒学对氢原⼦的处理1. 玻尔氢原⼦理论的成绩第⼀节玻尔理论的困难成功地解释了原⼦的稳定性、⼤⼩及氢原⼦光谱的规律性。

从理论上计算了⾥德伯常量;解决了近30年之久的巴⽿末公式之迷,打开了⼈们认识原⼦结构的⼤门,⽽且玻尔提出的⼀些概念,如能量量⼦化、量⼦跃迁及频率条件等,⾄今仍然是正确的。

能对类氢原⼦的光谱给予说明。

冲破了经典物理的束缚,提供了描述微观体系的新⽅法,为⼈们认识微观世界以及对量⼦理论的建⽴打下了基础。

22. 玻尔氢原⼦理论的困难不能解释多电⼦原⼦的光谱;不能解释谱线的强度和宽度;玻尔理论的⾓动量 L=nh/2π,与实验结果不符,按量⼦⼒学,⾓动量⼤⼩ L = l (l + 1) h ;不能说明原⼦是如何组成分⼦、构成液体和固体的;在逻辑上也存在⽭盾:把微观粒⼦看成是遵守经典⼒学规律的质点,⼜赋予它们量⼦化的特征。

3第⼆节波粒⼆象性1.经典物理中的波和粒⼦在经典波中有两个结论:要⽆限精确地测准频率,就需要花费⽆限长的时间t v ≥ 1要⽆限精确地测准波长,就必须在⽆限扩展的空间中进⾏观察。

xλ ≥ λ242. 光的波粒⼆象性 2. 光的波粒⼆象性ε = hν相对论质能关系:ε = h ν = mc2光⼦的质量:hν = h m = 2 λc cm = m0 1? v2因为:/c25光⼦的动量:p = mcλh p=数联系在⼀起的。

ε = hν光的波动性(λ)和粒⼦性(p)是通过普朗克常光在传播时显⽰出波动性,在转移能量时显⽰出粒⼦性。

光既具有粒⼦性,⼜具有波动性,即具有波粒⼆象性63.德布罗意假设—微粒的波动性 3.德布罗意假设—微粒的波动性德布罗意关系式德布罗意指出任何物体都伴随以波,不可能将物体的运动和波的传播分拆开来。

第三章一维定态问题3.1)设粒子处在二维无限深势阱中,⎩⎨⎧∞<<<<=其余区域,0,0 ,0),(by a x y x V 求粒子的能量本征值和本征波函数。

如b a = ,能级的简并度如何? 解:能量的本征值和本征函数为m E y x n n 222π =)(2222bn an y x +,2,1, ,sinsin2==y x y x nn n n byn axn abyx ππψ若b a =,则 )(222222y x n nn n ma E yx +=πayn axn ay x nn yx ππψsinsin2=这时,若y x n n =,则能级不简并;若y x n n ≠,则能级一般是二度简并的(有偶然简并情况,如5,10==y x n n 与2,11''==y x n n )3.2)设粒子限制在矩形匣子中运动,即⎩⎨⎧∞<<<<<<=其余区域 ,0,0,0 ,0),,(cz b y a x z y x V 求粒子的能量本征值和本征波函数。

如c b a ==,讨论能级的简并度。

解:能量本征值和本征波函数为)(222222222cn bn an mnn n Ez y x zyx++=π ,,3,2,1,, ,sinsinsin8==z y x z y x n n n czn byn axn abcn n n zy x πππψ当c b a ==时,)(2222222z y x n n n mann n Ezyx++=πayn ayn axn a n n n z y x zy x πππψsinsinsin223⎪⎭⎫⎝⎛=z y x n n n ==时,能级不简并;z y x n n n ,,三者中有二者相等,而第三者不等时,能级一般为三重简并的。

z y x n n n ,,三者皆不相等时,能级一般为6度简并的。

如 ⎩⎨⎧→++=++→++=++)9,6,3()10,5,1(2086161210)11,3,1()9,7,1(10438652222222222223.3)设粒子处在一维无限深方势阱中,⎩⎨⎧><∞<<=ax 0, ,0 ,0),(x ax y x V 证明处于定态)(x n ψ的粒子)61(12)x -(x ,22222πn aa x -==讨论∞→ n 的情况,并于经典力学计算结果相比较。

原子物理学课后前六章答案(第四版)杨福家著(高等教育出版社)第一章:原子的位形:卢瑟福模型第二章:原子的量子态:波尔模型第三章:量子力学导论第四章:原子的精细结构:电子的自旋第五章:多电子原子:泡利原理第六章:X射线第一章习题1、2解1.1 速度为v的非相对论的α粒子与一静止的自由电子相碰撞,试证明:α粒子的最大偏离角约为10-4rad.要点分析: 碰撞应考虑入射粒子和电子方向改变.并不是像教材中的入射粒子与靶核的碰撞(靶核不动).注意这里电子要动.证明:设α粒子的质量为Mα,碰撞前速度为V,沿X方向入射;碰撞后,速度为V',沿θ方向散射。

电子质量用me表示,碰撞前静止在坐标原点O处,碰撞后以速度v沿φ方向反冲。

α粒子-电子系统在此过程中能量与动量均应守恒,有:(1)ϕθααcos cos v m V M V M e +'= (2)ϕθαsin sin 0v m V M e -'= (3)作运算:(2)×sin θ±(3)×cos θ,(4)(5)再将(4)、(5)二式与(1)式联立,消去V’与v,化简上式,得(6)θϕμϕθμ222s i n s i n )(s i n +=+ (7)视θ为φ的函数θ(φ),对(7)式求θ的极值,有若 sinθ=0, 则θ=0(极小)(8)(2)若cos(θ+2φ)=0 ,则θ=90º-2φ(9)将(9)式代入(7)式,有θϕμϕμ222)(90si nsi nsi n+=-θ≈10-4弧度(极大)此题得证。

1.2(1)动能为5.00MeV的α粒子被金核以90°散射时,它的瞄准距离(碰撞参数)为多大?(2)如果金箔厚1.0 μm,则入射α粒子束以大于90°散射(称为背散射)的粒子数是全部入射粒子的百分之几?要点分析:第二问是90°~180°范围的积分.关键要知道n, 注意推导出n值.其他值从书中参考列表中找.解:(1)依金的原子序数Z2=79答:散射角为90º所对所对应的瞄准距离为22.8fm.(2)解: 第二问解的要点是注意将大于90°的散射全部积分出来.(问题不知道nA,但可从密度与原子量关系找出)从书后物质密度表和原子量表中查出ZAu=79,AAu=197, ρAu=1.888×104kg/m3依θa2 sin即单位体积内的粒子数为密度除以摩尔质量数乘以阿伏加德罗常数。

原子物理学课后前六章答案(第四版)杨福家著(高等教育出版社)第一章:原子的位形:卢瑟福模型 第二章:原子的量子态:波尔模型 第三章:量子力学导论第四章:原子的精细结构:电子的自旋 第五章:多电子原子:泡利原理 第六章:X 射线第一章 习题1、2解1.1 速度为v 的非相对论的α粒子与一静止的自由电子相碰撞,试证明:α粒子的最大偏离角约为10-4rad.要点分析: 碰撞应考虑入射粒子和电子方向改变.并不是像教材中的入射粒子与靶核的碰撞(靶核不动).注意这里电子要动.证明:设α粒子的质量为M α,碰撞前速度为V ,沿X 方向入射;碰撞后,速度为V',沿θ方向散射。

电子质量用me 表示,碰撞前静止在坐标原点O 处,碰撞后以速度v 沿φ方向反冲。

α粒子-电子系统在此过程中能量与动量均应守恒,有:(1)ϕθααcos cos v m V M V M e +'= (2) ϕθαsin sin 0v m V M e -'= (3)作运算:(2)×sin θ±(3)×cos θ,(4)(5)再将(4)、(5)二式与(1)式联立,消去V’与v化简上式,得(6)θϕμϕθμ222s i n s i n )(s i n +=+ (7)视θ为φ的函数θ(φ),对(7)式求θ的极值,有令sin2(θ+φ)-sin2φ=0 即 2cos(θ+2φ)sin θ=0若 sin θ=0, 则 θ=0(极小) (8)(2)若cos(θ+2φ)=0 ,则 θ=90º-2φ (9)将(9)式代入(7)式,有θϕμϕμ2202)(90sin sin sin +=-θ≈10-4弧度(极大)此题得证。

1.2(1)动能为5.00MeV 的α粒子被金核以90°散射时,它的瞄准距离(碰撞参数)为多大?(2)如果金箔厚1.0 μm ,则入射α粒子束以大于90°散射(称为背散射)的粒子数是全部入射粒子的百分之几?要点分析:第二问是90°~180°范围的积分.关键要知道n, 注意推导出n 值.其他值从书中参考列表中找.解:(1)依金的原子序数Z2=79答:散射角为90º所对所对应的瞄准距离为22.8fm.(2)解: 第二问解的要点是注意将大于90°的散射全部积分出来. (问题不知道nA,但可从密度与原子量关系找出)从书后物质密度表和原子量表中查出ZAu=79,AAu=197, ρAu=1.888×104kg/m3依θa 2sin即单位体积内的粒子数为密度除以摩尔质量数乘以阿伏加德罗常数。

量子力学讲义第三章讲义第三章力学量用算符表达§3.1 算符的运算规则一、算符的定义:算符代表对波函数进行某种运算或变换的符号。

Auv = 表示?把函数u 变成 v , ?就是这种变换的算符。

为强调算符的特点,常常在算符的符号上方加一个“^”号。

但在不会引起误解的地方,也常把“^”略去。

二、算符的一般特性 1、线性算符满足如下运算规律的算符?,称为线性算符11221122()A c c c A c A ψψψψ+=+ 其中c 1, c 2是任意复常数,ψ1, ψ2是任意两个波函数。

例如:动量算符?pi =-? ,单位算符I 是线性算符。

2、算符相等若两个算符?、?B 对体系的任何波函数ψ的运算结果都相同,即??A B ψψ=,则算符?和算符?B 相等记为??AB =。

3、算符之和若两个算符?、?B对体系的任何波函数ψ有:()A B A B C ψψψψ+=+=,则A B C +=称为算符之和。

AB B A +=+,()()A BC A B C ++=++ 4、算符之积算符?与?B之积,记为??AB ,定义为 ()()ABA B ψψ=?C ψ= ψ是任意波函数。

一般来说算符之积不满足交换律,即ABBA ≠。

5、对易关系若ABBA ≠,则称?与?B 不对易。

若A B B A=,则称?与?B 对易。

若算符满足AB BA =-,则称?A 和?B 反对易。

例如:算符x , ?x pi x=-? 不对易证明:(1) ?()x xpx i x ψψ?=-? i x xψ?=-? (2) ?()x px i x x ψψ?=-? i i x xψψ?=--? 显然二者结果不相等,所以:x x xpp x ≠ ??()x x xpp x i ψψ-= 因为ψ是体系的任意波函数,所以x x xpp x i -= 对易关系同理可证其它坐标算符与共轭动量满足y y ypp y i -= ,??z z zp p z i -= 但是坐标算符与其非共轭动量对易,各动量之间相互对易。

闽江学院教案课程名称:原子物理课程代码: 21100430授课专业班级: 2010级物理学(师范类)授课教师:翁铭华系别:电子系2012年8 月30 日第三章量子力学导论教学目的和要求:1.了解量子化物质波粒二象性的概念。

2.理解测不准原理;3.掌握波函数及物理意义;4.了解薛定谔方程;了解量子力学问题的几个简例;5.了解氢原子的薛定谔方程;了解量子力学对氢原子的描述。

教学重点和难点:1. 教学重点:波函数及统计解释2.教学难点:波函数及统计解释教学内容:1. 玻尔理论的困难2. 波粒二象性3. 不确定关系4. 波函数及其统计解释5. 薛定谔方程及应用19世纪末的三大发现(1896年发现放射性,1897年发现电子,1900年提出量子化概念)为近代物理学的序幕。

1905年爱因斯坦在解释光电效应时提出光量子概念,1913年玻尔将普朗克-爱因斯坦量子概念用于卢瑟福模型,提出量子态观念,成功地解释了氢光谱。

此外,利用泡利1925年提出的不相容原理和同年乌仑贝克、古兹米特提出的电子自旋假说,可很好地解释元素周期性、塞曼效应的一系列实验事实。

至此形成的量子论称为旧量子论,有严重的缺陷。

在“物质粒子的波粒二象性”思想的基础上,于1925-1928年间由海森堡、玻恩、薛定谔、狄拉克等人建立了量子力学,它与相对论成了近代物理学的两大理论支柱。

量子力学的本质特征在1927年海森堡提出的不确定关系中得到明确的反映,它是微观客体波粒二象性的必然结果。

量子力学的主要内容:1)相关的几个重要实验;2)有别于经典物理的新思想;3)解决具体问题的方法。

§3-1玻尔理论的困难玻尔理论将微观粒子视为经典力学中的质点,把经典力学的规律用于微观粒子,使其理论中有难以解决的内在矛盾,故有重大缺陷。

如:为什么核与电子间的相互作用存在,但处于定态的加速电子不辐射电磁波?电子跃迁时辐射(或吸收)电磁波的根本原因何在?……(薛定谔的非难“糟透的跃迁”:在两能级间跃迁的电子处于什么状态?)玻尔理论在处理实际问题时也“力不从心”,如无法解释氢光谱的强度及精细结构,无法解释简单程度仅次于氢原子的氦光谱,无法说明原子是如何组成分子及构成液体和固体。

闽江学院教案课程名称:原子物理课程代码: 21100430授课专业班级: 2010级物理学(师范类)授课教师:翁铭华系别:电子系2012年8 月30 日第三章量子力学导论教学目的和要求:1.了解量子化物质波粒二象性的概念。

2.理解测不准原理;3.掌握波函数及物理意义;4.了解薛定谔方程;了解量子力学问题的几个简例;5.了解氢原子的薛定谔方程;了解量子力学对氢原子的描述。

教学重点和难点:1. 教学重点:波函数及统计解释2.教学难点:波函数及统计解释教学内容:1. 玻尔理论的困难2. 波粒二象性3. 不确定关系4. 波函数及其统计解释5. 薛定谔方程及应用19世纪末的三大发现(1896年发现放射性,1897年发现电子,1900年提出量子化概念)为近代物理学的序幕。

1905年爱因斯坦在解释光电效应时提出光量子概念,1913年玻尔将普朗克-爱因斯坦量子概念用于卢瑟福模型,提出量子态观念,成功地解释了氢光谱。

此外,利用泡利1925年提出的不相容原理和同年乌仑贝克、古兹米特提出的电子自旋假说,可很好地解释元素周期性、塞曼效应的一系列实验事实。

至此形成的量子论称为旧量子论,有严重的缺陷。

在“物质粒子的波粒二象性”思想的基础上,于1925-1928年间由海森堡、玻恩、薛定谔、狄拉克等人建立了量子力学,它与相对论成了近代物理学的两大理论支柱。

量子力学的本质特征在1927年海森堡提出的不确定关系中得到明确的反映,它是微观客体波粒二象性的必然结果。

量子力学的主要内容:1)相关的几个重要实验;2)有别于经典物理的新思想;3)解决具体问题的方法。

§3-1玻尔理论的困难玻尔理论将微观粒子视为经典力学中的质点,把经典力学的规律用于微观粒子,使其理论中有难以解决的内在矛盾,故有重大缺陷。

如:为什么核与电子间的相互作用存在,但处于定态的加速电子不辐射电磁波?电子跃迁时辐射(或吸收)电磁波的根本原因何在?……(薛定谔的非难“糟透的跃迁”:在两能级间跃迁的电子处于什么状态?)玻尔理论在处理实际问题时也“力不从心”,如无法解释氢光谱的强度及精细结构,无法解释简单程度仅次于氢原子的氦光谱,无法说明原子是如何组成分子及构成液体和固体。

……§3-2波粒二象性1.经典物理中的波和粒子经典物理学中,波和粒子各自独立,在逻辑上不允许同时用这两个概念描写同一现象。

粒子可视为质点,具有定域性,有确定的质量、动量、速度和电荷等,波可以在空间无限扩展,波有确定的波长和频率。

视为质点的粒子位置可无限精确地被测定,而在无限空间传播的波的波长和频率也能被精确地测定(因为波不能被约束)。

2.光的波粒二象性1672年牛顿提出光的微粒说,1678年惠更斯(荷兰)提出光的波动说,两种学说长期论战。

到19世纪初,菲涅尔、夫琅和费、杨氏等人通过光的干涉、衍射实验证实光的波动性。

19世纪末麦克斯韦和赫兹证明光是电磁波。

20世纪初,爱因斯坦于1905年用光的量子说解释了光电效应,提出光子的能量为νh E =,并于1917年指出光子有动量λh p =。

1923年康普顿的散射实验中,根据波动的衍射现象用晶体谱仪测定X 射线的波长,但散射对波长的影响方式又只能把X 射线作为粒子来解释。

可见,光在传播时显示波性,在传递能量时显示粒子性。

(两者不会同时出现)3.德布罗意假设(1924):所有物质粒子均具有波粒二象性,认为“任何物质伴随以波,而且不可能将物体的运动同波的传播分开”。

并给出粒子动量与伴随着的波的波长之间的关系为:ph =λ(德布罗意关系式,不论粒子静质量是否为0,此式均成立)德布罗意(法,当时刚从历史学研究转向物理学研究,获1929年诺贝尔奖)将波粒二象性推广到所有物质粒子。

他在1923年9-10月间一连写了3篇论文,并于1924年11月向巴黎大学提交《量子理论的研究》的博士论文,在这些论文中提出了所有物质粒子都具有波粒二象性的假设,并给出了著名的德布罗意假设:与具有能量E (动能和势能)和动量p 的粒子相联系,有一物质波。

其频率和波长分别为:⎪⎩⎪⎨⎧==p h h E λν。

引入波矢λπ2=k 概念,则德布罗意关系式p h =λ可表示为k p =。

波动的传播方向是粒子的动量方向。

德布罗意关系式通过普朗克常数把粒子性和波动性联系起来。

实际上,任何表达式中,只要有h 出现,就意味其具有量子力学特征。

普朗克常数h 的意义:量子化的量度,是不连续程度的最小量度单位;在物质的波性和粒子性间起着桥梁作用;在量子化和波粒二象性这两个重要概念中都起关键作用。

*4.戴维孙-革末实验(1925):晶体对电子束衍射的第一个实验。

如图示,被加速的电子束垂直入射到Ni 单晶上观察散射电子束的强度与散射角θ的关系,观察到加速电压050,54==θV U 时反射束强度极大。

此结果无法用粒子的运动来说明,但能用干涉来解释,因此它显示了电子的波动性。

(20世纪30年代后的实验发现一切实物粒子均有衍射现象,进一步证实了德布罗意假设的正确性)按德布罗意假设,质量为m ,速率为v 的实物粒子的德布罗意波长为20)(1c v v m h mv h -==λ,如c v <<则有vm h 0=λ,由此可知一般的实物粒子的λ甚小。

德布罗意波长nm 1.0=λ所对应的粒子的动能:光子 电子 中子 氦原子12.4keV 150eV 0.081eV 0.02eV由上表知,讨论质量较He 重的粒子的德布罗意波已没意义了。

5.德布罗意波和量子态在此之前,玻尔用定态条件、频率条件和相应原理得到角动量的量子化条件 n L =,并据此导出氢原子的第一玻尔半径、能量和动量的量子化结果。

以下介绍德布罗意将原子中的定态和驻波联系起来,自然地得到角动量的量子化条件。

电子波动性的波长为mvh p h ==λ。

将此关系用于氢原子中电子上,欲使电子稳定存在,与电子相应的波就必须是一个驻波,即电子绕核一圈后其位相不变(见教材中图示)。

显然,电子绕核一圈的周长与其波长的关系为: ,2,1,2===n mvh n n r λπ 将上式改写后即得角动量量子化条件: ,2,1,==n n L由此知,只有驻波可被束缚起来,而驻波的条件就是角动量量子化条件。

例:将玻尔第一速度c v α=代入mv h p h ==λ得到απλmc 2=,而αmc 是折合电子康普顿波长的137倍,即第一玻尔半径1a ,故12a πλ=。

在此之前所得的结果满足驻波条件。

6.一维刚性盒子中的驻波设想一个速度为v 的粒子在宽为d 的刚性盒子中作一维运动,由经典理论知,粒子的动能恒为221mv ,运动周期vd T 2=。

现用量子观点分析。

与粒子对应的德布罗意波被约束在盒内,此粒子要在盒内永远存在下去,其德布罗意波必为驻波,d x x ==,0必为驻波的波节。

其波长必满足 ,2,1,2==n d nλ,即盒子的宽度至少为半波长。

代上式至德布罗意关系式λh p =和非相对论动能公式m p E k 22=,得到:⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧==22282md hn E d nh p k 可见动量和能量均呈量子化。

即使T=0,此粒子的最低能量1E 仍存在。

此特性只有在微观尺度中才体现出来。

但并不意味着宏观中不存在,这一观点已为大量事实所证明。

以上内容可归纳为:禁闭的波必然导出量子化条件。

7.波和非定域性波的特性之一是波的非定域性,即可在空间无限扩展。

从德布罗意波的角度来看,氢原子实际上是一个德布罗意波被关在库仑场中的情形。

假设氢原子中的粒子(电子)在库仑场中是一简单的正弦波,而匣子近似为刚性边界(∞→V ),假设匣子的线度是半波长,即粒子处于基态(详见教材中氢原子的波函数及势能函数),在此假设下,可得粒子的动能为:2222288mrh md h E k π== + 总能量为动能和势能之和,为r ke mrh E 22228-=π 由0=dr dE 求得122min a mke r == ,再将代入上式即得氢原子基态能量为eV me E 6.13222-=-=。

显然,所求结果与玻尔所给出的结果相同。

§3-3 不确定关系(测不准关系)1.不确定关系的表述和含义(1927年由海森堡提出)不确定关系反映了微观粒子运动的基本规律,有多种表示式,其中两个是:⎩⎨⎧≥∆∆≥∆∆hE t h p x x含义:1式表示当粒子被限于在x 方向的一个有限范围x ∆内时,它相应的动量分量必有一个不确定的范围x p ∆。

换言之,如x 的位置完全确定(0→∆x ),则粒子相应的动量就完全不确定(∞→∆x p );反之亦然。

2式表明,若粒子在能量状态E 只能停留t ∆时间,则这段时间内粒子的能量状态并非完全确定,它有一个弥散th E ∆≥∆,只有当粒子的停留时间为无限长时(稳态),其能量状态才是完全确定的(0=∆E )。

认为不能同时测准粒子的位置坐标x 及相应的动量x p 的解释是不确切的,易误认为不确定关系是测量过程的一个限制。

在确定关系揭示了一条重要的规律:粒子在客观上不能同时具有确定的坐标位置及相应的动量。

因而“不能同时精确地测量它们”只是这一客观规律的一个必然结果。

从这个意义上看,“测不准关系”这一名称有不妥之处。

不确定关系在宏观世界不能得到直接体现,但它并不为0。

1)微观例子:氢原子中电子的玻尔第一半径0153.0A r =,玻尔第一速度c v α=1,相应的动量为c m p α=1,从不确定关系看,电子在轨道上如果位置确定了,假定电子在1r 范围内运动,即0153.0A r x ==∆,则相应的动量不确定度3.6/2=∆=∆=∆xmc hc p x h p p α,可见动量的不确定程度甚大,以致无法确切地说明在1r 范围内运动的电子动量为多大。

2)宏观例子:一个10g 的小球以10s cm /速度运动,小球的瞬间位置可精确确定,如cm x 410-=∆(已是很高的精度),则相应的动量不确定度25106.6/-⨯=∆=∆px h p p ,可见动量的不确定度甚小,目前没有任何方法可觉察,完全可忽略不计。

2.不确定关系的简单导出方法一:从经典波动理论出发,利用⎩⎨⎧≥∆∆≥∆∆21λλνx t ,它表明为得到一个位置确定的孤立波(即波包)(详见教材中图示),须用多个波去叠加,即x ∆越小,λ∆就越大。

反之,要精确测量其波长(0→∆λ),则须在无限扩展的空间观察(∞→∆x ),要精确测定频率(0→∆ν),则需无限长的时间(∞→∆t )。

将以上经典关系式用于微观粒子,并加入德布罗意关系式p h =λ,可得到⎩⎨⎧≥∆∆≥∆∆hE t h p x x方法二:从经典波的单缝衍射导出(详见教材中图示。

设缝宽为d ,入射波波长为λ,λ与d 相近时才会发生衍射,而d <<λ时衍射现象消失。