病理生理病例讨论

- 格式:ppt

- 大小:607.50 KB

- 文档页数:14

病理生理学病例分析目录一、病例介绍 (2)二、病理生理学原理分析 (3)1. 疾病发生的病理生理学基础 (4)(1)病理生理学机制概述 (6)(2)相关生理指标变化分析 (7)2. 疾病进展的病理生理学过程 (8)(1)病理过程描述 (9)(2)生理病理相互作用分析 (11)三、病例分析重点问题解析 (11)1. 关键诊断依据与鉴别诊断点 (12)(1)关键诊断依据梳理 (14)(2)常见鉴别诊断点讨论 (14)2. 治疗方案的选择与评估依据 (15)(1)治疗方案选择依据说明 (16)(2)治疗效果评估标准介绍 (18)四、实验室检查结果分析 (19)1. 实验室检查项目介绍 (20)(1)实验室常规检查项目结果解读与分析 (21)(2)特殊检查项目对诊断的辅助作用分析 (22)2. 实验室检查与病理生理学关系探讨 (23)五、病例讨论与总结归纳要点提示 (24)一、病例介绍本病例分析涉及一位患者,我们将其称为患者X。

患者X的病理生理学情况具有一定的典型性和代表性,对于我们深入探讨和理解相关病理生理过程具有重要意义。

患者在一段时间内出现不明原因的体重下降、乏力等症状,并逐渐加重。

查体可见患者面色苍白,精神萎靡不振。

实验室检查结果显示患者血液系统异常,可能涉及多种生理指标的改变。

在影像检查方面,肺部影像出现异常阴影或肝脾肿大等异常现象。

综合各项信息分析,我们认为该患者可能存在某方面的病理性变化。

这种变化涉及到某种特定的病理生理学过程,可能与基础疾病恶化或新发病变有关。

为了更好地了解病情并制定合适的治疗方案,我们需要对该病例进行深入的病理生理学分析。

该病例所涉及的病理生理过程包括多个系统的问题,涉及到免疫系统、代谢系统等多个方面的变化。

对于患者的治疗和管理需要充分了解其病理生理过程及其发展变化。

在接下来的病例分析中,我们将逐一探讨患者可能存在的病理生理变化及其对患者临床表现的影响,以期为临床治疗提供有益的参考。

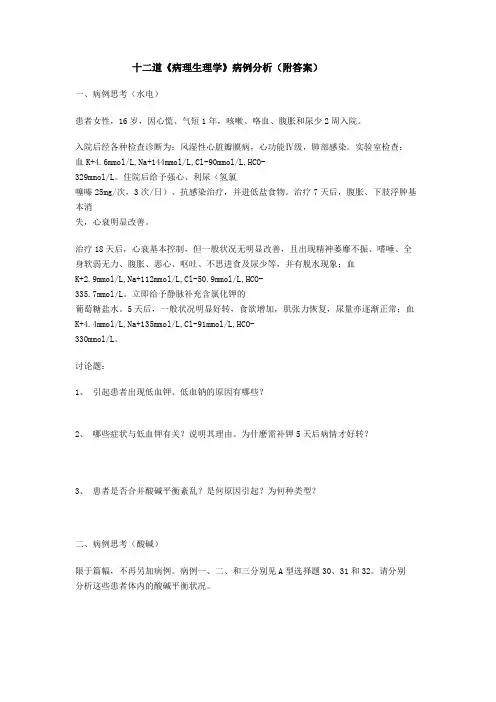

十二道《病理生理学》病例分析(附答案)一、病例思考(水电)患者女性,16岁,因心慌、气短1年,咳嗽、咯血、腹胀和尿少2周入院。

入院后经各种检查诊断为:风湿性心脏瓣膜病,心功能Ⅳ级,肺部感染。

实验室检查:血K+4.6mmol/L,Na+144mmol/L,Cl-90mmol/L,HCO-329mmol/L。

住院后给予强心、利尿(氢氯噻嗪25mg/次,3次/日)、抗感染治疗,并进低盐食物。

治疗7天后,腹胀、下肢浮肿基本消失,心衰明显改善。

治疗18天后,心衰基本控制,但一般状况无明显改善,且出现精神萎靡不振、嗜唾、全身软弱无力、腹胀、恶心、呕吐、不思进食及尿少等,并有脱水现象;血K+2.9mmol/L,Na+112mmol/L,Cl-50.9mmol/L,HCO-335.7mmol/L。

立即给予静脉补充含氯化钾的葡萄糖盐水。

5天后,一般状况明显好转,食欲增加,肌张力恢复,尿量亦逐渐正常;血K+4.4mmol/L,Na+135mmol/L,Cl-91mmol/L,HCO-330mmol/L。

讨论题:1、引起患者出现低血钾、低血钠的原因有哪些?2、哪些症状与低血钾有关?说明其理由。

为什麽需补钾5天后病情才好转?3、患者是否合并酸碱平衡紊乱?是何原因引起?为何种类型?二、病例思考(酸碱)限于篇幅,不再另加病例。

病例一、二、和三分别见A型选择题30、31和32。

请分别分析这些患者体内的酸碱平衡状况。

病例一、某慢性肺气肿患者,血气分析及电解质测定结果如下:pH7.40,PaCO28.9kPa(67mmHg),[HCO-3]40mmol/L,[Na+]140mmol/L,[Cl-]90mmol/L.病例二:某慢性肾功能不全患者,因上腹部不适呕吐而急诊入院,血气分析及电解质测定结果如下:pH7.40,PaCO25.9kPa(44mmHg), [HCO3-]26mmol/L, [Na+]142mmol/L, [Cl-]96mmol/L。

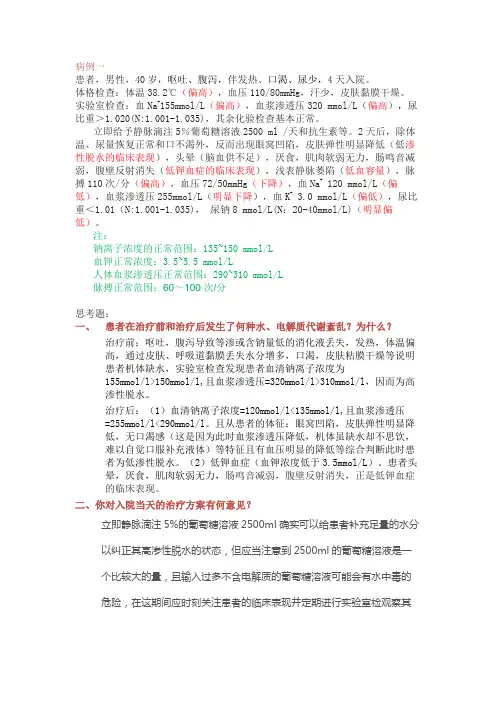

病例一患者,男性,40岁,呕吐、腹泻,伴发热、口渴、尿少,4天入院。

体格检查:体温38.2℃(偏高),血压110/80mmHg,汗少,皮肤黏膜干燥。

实验室检查:血Na+155mmol/L(偏高),血浆渗透压320 mmol/L(偏高),尿比重>1.020(N:1.001-1.035),其余化验检查基本正常。

立即给予静脉滴注5%葡萄糖溶液2500 ml /天和抗生素等。

2天后,除体温、尿量恢复正常和口不渴外,反而出现眼窝凹陷,皮肤弹性明显降低(低渗性脱水的临床表现),头晕(脑血供不足),厌食,肌肉软弱无力,肠鸣音减弱,腹壁反射消失(低钾血症的临床表现),浅表静脉萎陷(低血容量),脉搏110次/分(偏高),血压72/50mmHg(下降),血Na+ 120 mmol/L(偏低),血浆渗透压255mmol/L(明显下降),血K+ 3.0 mmol/L(偏低),尿比重<1.01(N:1.001-1.035),尿钠8 mmol/L(N:20-40mmol/L)(明显偏低)。

注:钠离子浓度的正常范围:135~150 mmol/L血钾正常浓度:3.5~5.5 mmol/L人体血浆渗透压正常范围:290~310 mmol/L脉搏正常范围:60~100次/分思考题:一、患者在治疗前和治疗后发生了何种水、电解质代谢紊乱?为什么?治疗前:呕吐,腹泻导致等渗或含钠量低的消化液丢失,发热,体温偏高,通过皮肤、呼吸道黏膜丢失水分增多,口渴,皮肤粘膜干燥等说明患者机体缺水,实验室检查发现患者血清钠离子浓度为155mmol/l>150mmol/l,且血浆渗透压=320mmol/l>310mmol/l,因而为高渗性脱水。

治疗后:(1)血清钠离子浓度=120mmol/l<135mmol/l,且血浆渗透压=255mmol/l<290mmol/l。

且从患者的体征:眼窝凹陷,皮肤弹性明显降低,无口渴感(这是因为此时血浆渗透压降低,机体虽缺水却不思饮,难以自觉口服补充液体)等特征且有血压明显的降低等综合判断此时患者为低渗性脱水。

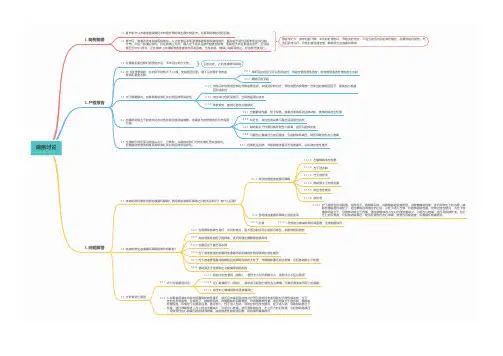

病例讨论在病理生理学教学中的实施体会以《病例讨论在病理生理学教学中的实施体会》为标题,我们要探讨的是病例讨论在病理生理学教学中的实施体会。

病例讨论是一种重要的教学形式,是在促进教学与实践相结合的基础上,满足学生学习和研究病例中学习提出问题、收集信息、交流思想、研讨解决问题的需要,来提高学生参与教学、学以致用,从而满足现代教育理念的要求。

要想做好病理生理学教学,首先要对学生的学习情况进行充分了解,了解学生的背景认知,以便更好地运用病例讨论。

其次,要根据学生的背景了解,指导学生学习分析病例,并将知识与实践相结合;同时,也要发挥学生的主体作用,鼓励学生主动讨论,在指导老师的帮助下,它们才能以较好的教学效果达到学习目的。

病例讨论要想取得良好的效果,就要正确设置讨论内容,由于病理生理学教学涉及的领域比较广泛,学生的学习能力也不一样,因而讨论的内容一定要明确,病例的重点也要突出。

在组织病例讨论时,还要引导学生们去思考,以批判性分析思维和推理思维研究问题,这也是病理生理学教学中最重要的要点之一。

有效的病例讨论,是在老师的正确引导下鼓励学生主动讨论,以培养学生的批判性分析思维及解决问题的能力,在一定程度上达成较好的教学效果,为未来的学习和实践打下坚实的基础。

因此,病例讨论在病理生理学教学中的实施,具有重要的作用。

从上面的分析,可以看出病例讨论在病理生理学教学中的实施十分重要。

在实施过程中,要充分了解学生的学习背景,切实掌握学生对知识的理解情况,以便给学生提供更多有价值的知识输入,引导学生去思考和分析,拓展学生的思维,使学生在讨论的过程中发挥自己的逻辑分析能力,达到理解记忆深化以及知识掌握的目的。

总之,病例讨论是一种有效的教学方式,可以有效激发学生的学习热情,培养学生的批判性思维和解决问题的能力,在提高学生学习效果和教学质量的同时,它也可以营造一种融洽的师生关系,促进学生与教师进行良好的交流,从而实现病理生理学教学的理想教学效果。

病生病例讨论-休克DIC+肺功能不全病例一患者男性,24岁,在一次拖拉机翻车事故中,整个右腿遭受严重创伤,在车下压了大约5小时后才得到救护,立即送往某医院。

体检:血压8.6/5.3 kPa (65/40mmHg), 脉搏105次/分【脉搏细速】, 呼吸25次/分。

伤腿发冷、发绀,从腹股沟以下开始往远端肿胀。

膀胱导尿,导出尿液300ml。

在其后30-60min 内经输液治疗,病人循环状态得到显著改善,右腿循环也有好转。

虽经补液和甘露醇使血压恢复至14.6/9.3kPa(110/70mmHg),但仍无尿。

入院时血清K+为5.5mmol/L,输液及外周循环改善后升至8.6mmol/L,决定立即行截肢术。

右大腿中段截肢,静注胰岛素、葡萄糖和用离子交换树脂灌肠后,血清K+暂时降低,高钾血症的心脏效应经使用葡萄糖酸钙后得到缓解。

伤后72h内病人排尿总量为200ml,呈酱油样,内含肌红蛋白。

在以后的22天内,病人完全无尿,持续使用腹膜透析。

病程中因透析而继发腹膜炎,右下肢残余部分发生坏死,伴大量胃肠道出血。

伤后第23天,平均尿量为50-100ml/24h,尿中有蛋白和颗粒、细胞管型。

血小板56×109/L(正常100-300×109/L或10-30万/mm3),血浆纤维蛋白原1.3g/L(正常2-4g/L),凝血时间显著延长,3P试验阳性。

血清尿素氮高(BUN)17.8mmol/L 或50mg%(正常 3.2-7.1mmol/L 或9-20mg%),血清肌酐388.9μmol/L (4.4mg%)高,(正常值:88.4-176.8μmol/L 或1-2mg%), 血K+6.5mmol/L,pH 7.18酸,PaCO230mmHg。

虽采取多种治疗措施,但病人一直少尿或无尿,于入院第41天死亡。

(血浆鱼精蛋白副凝固试验又称3P试验,是检测纤维蛋白降解产物的一个较为古老的试验。

硫酸鱼精蛋白可使纤维蛋白单体和纤维蛋白降解产物的可溶性复合物中的纤维蛋白单体再解离,纤维蛋白降解产物又自行聚合呈肉眼可见纤维状、絮状或胶冻状物,这种不需要加凝血酶使血浆发生的凝固,称为副凝固,反映了纤维蛋白降解产物的存在,根据发生纤溶类型不同,本试验可以得出不同的结果。