植物分类之蕨类植物

- 格式:ppt

- 大小:8.19 MB

- 文档页数:70

一、蕨类植物(一)松叶蕨多年生附生草本,地下茎匍匐,二叉分枝,仅有假根。

叶退化,极小厚革质。

产于秦岭南坡以南广大地区;泛热带其他地区,喜高钙环境。

被认为是现存最古老的蕨类植物。

全草药用,治跌打损伤、内伤吐血、风湿麻木。

(二)华南马尾杉附生草本,高达40cm。

产于西南、华南、台湾;中南半岛和日本。

附生于阴湿的林下树干或石壁。

植株内含有治疗老年性痴呆的石杉碱甲。

(二)华南马尾杉附生草本,高达40cm。

产于西南、华南、台湾;中南半岛和日本。

附生于阴湿的林下树干或石壁。

植株内含有治疗老年性痴呆的石杉碱甲。

(三)小石松矮小草本,主茎匍匐地面。

叶钻状密生,覆瓦状排列,通常单一。

产于广东、福建、日本、斯里兰卡、印度、加尔格达、马达加斯加、非洲西部、北美洲。

生于湿地、溪边。

是湿地中非常少见的植物,孢子粉可做润滑剂。

(四)七指蕨多年生草本,根状茎粗壮。

产于广东、海南、云南、台湾;亚热带其他地区。

生育低海拔潮湿处。

国家二级重点保护野生植物。

嫩叶可做蔬菜;根状茎入药,可治疗咳嗽、哮喘、外敷治毒蛇咬伤。

濒危种(五)带状瓶尔小草附生植物,根状茎短,肉质粗跟。

产于台湾、海南、热带亚洲、大洋洲、夏威夷、马达加斯加等地。

附生于热带雨林中的树干上。

单种属植物。

濒危种(六)福建观音座莲大型草本,根状茎直立,块状,状如莲花台。

叶簇生,叶片阔卵形,二回羽状;顶生小羽片与侧生小羽片同形。

产于香港、广东、广西、贵州、湖南、湖北、福建、日本南部。

喜生于阴湿的林下沟谷和溪边。

是现存的真蕨类植物中较原始的类群,株型美观,多做园林植物。

(七)尖叶原始观音坐莲中型陆生植物,叶簇生,叶柄长,淡绿色,叶片阔卵圆形,远短于叶柄。

产于海南五指山、越南北部。

生于山谷密林下溪边阴湿处。

极危物种,该属是莲座蕨科的进化类群,以中国为分布中心。

(八)粤紫萁草本,根状茎短粗,直立。

叶簇生,坚硬,叶片卵状长圆形。

产于广东、香港,喜生于常绿阔叶林中水边。

极危物种,本种为香港、深圳特有种。

蕨类植物分类

蕨类植物是一类独立的孢子植物,分为两大类:真蕨类和蕨类。

真蕨类包括有蕨科、金粉蕨科、鳞蕨科、水龙骨科等,蕨类包括有水蕨科、龙鳞蕨科、秃蕨科等。

根据形态、解剖结构、花粉形态等特征,可分为不同的属和种。

主要分类如下:

1. 真蕨类:

- 蕨科:蕨、榕蕨、石蕨、乌头蕨等。

- 金粉蕨科:金粉蕨、网纹蕨、凤尾蕨等。

- 鳞蕨科:鳞蕨、仙人掌蕨、虎尾蕨等。

- 水龙骨科:水龙骨、南方水龙骨等。

2. 蕨类:

- 水蕨科:水蕨、菊花蕨等。

- 龙鳞蕨科:龙鳞蕨、鱼鳞蕨等。

- 秃蕨科:秃蕨、草蕨等。

蕨类植物的分类特征

蕨类植物是指属于蕨类植物门的一类植物,其分类特征主要表现在以下几个方面:

1. 植物体型:蕨类植物的植物体为顶生生长点的细胞分裂而成的体节,相对较小且相对简单。

2. 叶的复合性:蕨类植物的叶子呈羽状、掌状或分裂状,由许多小叶子聚集而成,这些小叶子称为真叶或叶片,复合叶片是蕨类植物的典型特征。

3. 叶脉的排列方式:蕨类植物的叶脉主要有平行脉和网状脉。

平行脉指叶脉平行排列,网状脉指叶脉呈网状排列。

4. 孢子生产器官:蕨类植物的孢子生产器官包括小孢子囊和大孢子囊,不同的蕨类植物在孢子囊的数量、形态、位置等方面存在差异。

5. 根系:蕨类植物的根系比较发达,通常与地面水平或者垂直生长,并且在根际区域有大量的根毛及细菌存在。

这些特征是区分蕨类植物与其他植物群体的主要标志,并且在植物分类学中起着非常重要的作用。

蕨类植物门一、蕨类植物的主要特征:1、根常为不定根,吸收能力较强。

2、茎常为根状茎。

3、叶多从根茎上长出。

根据起源及形态特征分为小型叶和大型叶;根据功能又分为孢子叶和营养叶。

4、维管系统贯穿于蕨类植物的茎、叶等各部,形成了一个连续不断的输导系统。

二、蕨类植物的分类蕨类植物最粗略的分类是分为小叶型(拟蕨类)和大叶型(真蕨类)两大类。

其中拟蕨类的叶是由茎的表皮突出分枝分枝而成,无叶隙和叶柄,只有单一不分枝的叶脉。

真蕨类叶有叶柄,叶脉多分枝。

我国蕨类植物分类学家秦仁昌将蕨类分为5纲。

随后,又列出了“中国蕨类植物分类系统表”。

三、蕨类植物的化学成分从系统演化角度看,蕨类植物的化学成分趋于复杂、多样,但较之被子植物又显得简单,这可能与地球上的发生、演化与其他植物、动物(如昆虫)发生学或生态学的相互关系有关。

蕨类植物不产生艳丽的花器,不产生果实,因而无需制造吸引传粉者而合成多种有色物质和芳香物质,但却产生多种三萜、甾体(蜕皮激素)从而给侵蚀者以惩罚,相对而言,作为防御物质的生物碱稀少。

黄酮类、酚类、甾体类及含氮化合物被认为是蕨类植物有价值的分类学特征。

1、黄酮类:分布广泛,多具生理活性,最常见的有芹菜素、芫花素、木犀草素等。

2、生物碱类:石松属中含有石松碱、石松洛宁,从石松科植物中分得的石杉碱甲(huperzine A)能防治老年性痴呆症。

3、酚类:二元酚类及其衍生物在大型叶的真蕨中普遍存在,如咖啡酸(caffeic acid )、阿魏酸(ferulic acid )及氯原酸(chlorogenic acid)具有抗菌、止痢、止血和升高白细胞的作用。

多元酚特别是间苯三酚类衍生物在鳞毛蕨属植物中常有存在。

4、萜类及甾体类:普遍含有三萜类化合物。

四、主要药用植物1、卷柏(还魂草)Selaginella tamaricina(Beauv.)Spring :卷柏科。

全草(药材名:卷柏)为或血化瘀药,能活血通经;卷柏炭能化瘀止血。

第九章 蕨类植物(Pteridophyta)第一节:蕨类植物概述 第二节:松叶蕨亚门 第三节:石松亚门 第四节:水韭亚门 第五节:楔叶蕨亚门 第六节:真蕨亚门 第七节:蕨类植物的起源和演化第六节 真蕨亚门 Filicophytina一、主要特征 具根、茎、叶的分化 1、根:不定根 2、茎:除树蕨具明显的直立的地上茎外均为根状茎,匍匐或直立; ¾ 中柱类型复杂,有原生中柱、管状中柱、多环网状中柱,除原生中柱外均具叶隙; ¾ 木质部多为管胞,茎表皮往往具鳞片、毛,起保护作用。

桫 椤 科 黑 桫 椤3、叶:大型叶,幼时拳卷,长大后伸直。

有单叶和复叶。

具复杂 的脉序。

单叶:叶片不分裂或仅浅裂具单一叶脉的叶。

复叶:叶片多分裂或叶柄上生有许多分离小叶的叶。

¾ 叶轴:叶片中轴。

¾ 羽片:第一次分裂出来的小叶。

¾ 羽轴:羽片的中轴。

¾ 小羽片:羽片分裂的出来的小叶。

¾ 小羽轴:小羽片的中轴。

¾ 主脉:最末次小羽片或裂片上的中肋。

叶脉式样多种:单一不分枝,羽状、叉状,网状, 叶脉联结情况:分离型,中间型,闭合型(网结型)。

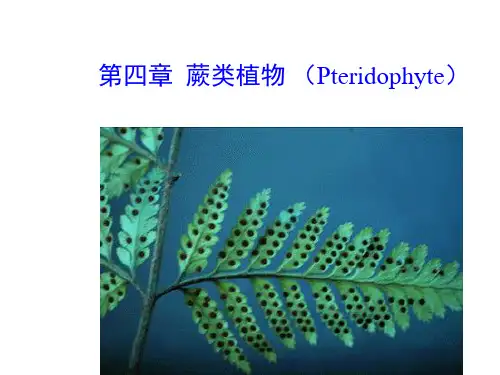

蕨 类 植 物 脉 序 类 型4、孢子囊: 孢子聚集成各种形式的孢子囊群,有或无囊群盖。

着 生于叶缘、叶背或特化的孢子叶上。

孢子囊群形成多种多样:条形、线形、圆形、肾形、 杯状等。

• 原始类型:囊壁多层细胞,无环带。

• 进化种类:孢子囊壁1层细胞,具环带。

及蕨 囊类 群植 盖物 的的 主孢 要子 类囊 型群不 同 类 型 的 孢 子 囊 群真蕨的孢子囊孢 子 囊 群 的 解 剖 结 构孢 子 的 散 布 机 制蕨类植物孢子囊的环带类型5、配子体形配子体绝大多数为具背腹性的叶状体,有假根,绿色 自养,心形,雌雄同体;精子器、颈卵器生于腹面, 精子螺旋状,多条鞭毛; 合子发育成胚,胚发育成孢子体;受精过程二、主要类群 真蕨亚门是现存蕨类中最繁茂的一群,约1万种 以上,我国56科2500种。

蕨类植物门(Pteridophyta)高等植物中比种子植物较低级的一个类群。

旧称“羊齿植物”。

在古生代泥盆纪、石炭纪,多为高大乔木,二叠纪以后至三叠纪时,大都绝灭,大量遗体埋入地下形成煤层。

现代生存的大部为草本,少数为木本。

植物体有根、茎、叶之分,有维管束,不具花,以孢子繁殖。

孢子落地萌发成原叶体,其上产生颈卵器,受精卵在颈卵器内发育成胚胎。

世代交替明显,无性世代占优势。

我国多分布于长江以南各地。

如铁线蕨、卷柏、贯众、肾蕨、满江红、鳞木和桫椤等属之,约12000种,我国约有2600种,多种蕨类植物可供食用(如蕨,紫萁),药用(如贯众、海金沙)或工业用(如石松)。

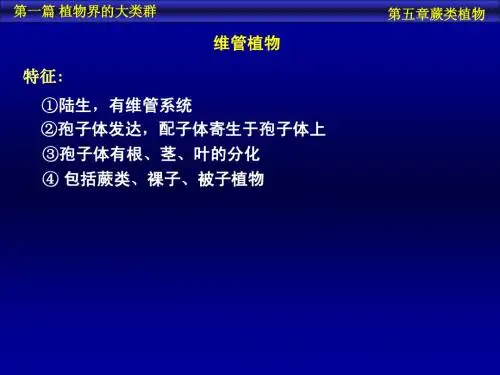

维管植物的特征•1、凡是有维管系统的植物称维管植物•蕨类植物的用途•现存的蕨类植物,除热带树蕨外,大多数是生于山区的多年生草本,在经济上有多种用途,现简要的介绍如下:•1、药用:蕨类植物中,有许多种类自古以来就被广泛的用于医药上,为人民治疗各种疾病,如杉蔓石松能祛风湿,舒筋活血;节节草能治化脓性骨髓炎;乌蕨可治菌痢、急性肠炎,长柄石韦可治急、慢性肾炎、肾盂肾炎等;绵马鳞毛蕨和其许多近亲种可治牛羊的肝蛭病等。

•2、食用:蕨类植物可供食用的种类也多,如在幼嫩时可做菜蔬的有蕨菜(Pteridium aquilinum),毛蕨(Pteridium revolutum),菜蕨(Callipteris esculenta),紫萁(Osmunda japonica),西南风尾蕨(Pteris wallichiana),水蕨(Ceratopteris thalictroides)等,不但鲜时做菜用,亦可加工成干菜,以供食用;许多蕨类植物的地下根状茎,含有大量淀粉,可酿酒或供食用,如食用观音座莲(Angiopteris esculenta),其地下茎之重,可达二、三十公斤,蕨莱(Pteridium aquilinum)的地下茎以及其他许多种类,都含有丰富的淀粉。

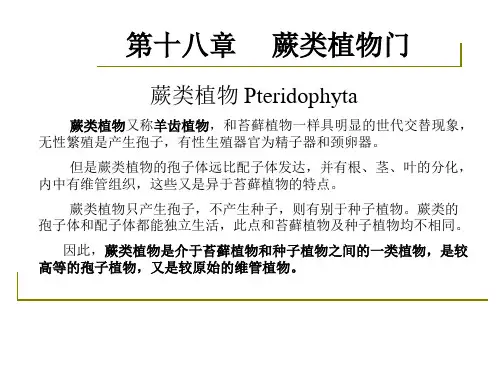

第九章 蕨类植物(Pteridophyta)第一节:蕨类植物概述 第二节:松叶蕨亚门 第三节:石松亚门 第四节:水韭亚门 第五节:楔叶蕨亚门 第六节:真蕨亚门 第七节:蕨类植物的起源和演化第一节 蕨类植物概述一、基本特征 1、蕨类植物是介于苔藓植物和种子植物之间的一个类群,是高等的孢子植物,又是低等的维管植物,同时又是颈卵器植物和有 胚植物。

(1)有根、茎、叶分化,具维管组织; (2)孢子体发达,配子体不发达(原叶体,都能独立生活); (3)无性生殖只产生孢子、不产生种子,为孢子植物; (4)有性生殖时在配子体上形成精子器、颈卵器,故又称颈卵 器植物,合子萌发形成胚(有胚植物)。

(5)异形世代交替生活史2、习性及分布 地球上约12000多种,绝大多数为草本。

我国约2600种,多分布于长江流域产南各省区及台湾省等地,特别以云南种类丰富,约1000多种, 习性:喜阴湿、湿暖,以热带、亚热带为分布中心。

二、孢子体 体表附属物:表皮毛和鳞片 根:多数具不定根,具较好的吸收能力,极少数原始种 类仅具假根。

茎: 叶: 孢子囊和孢子蕨类植物表皮毛和鳞片茎可分为几种类型 根状茎:地下横走或匍匐地面或斜生、蔓生等。

气生茎、地上茎:在地表以上,原始的二叉分枝、较高级的为单轴分枝,少不分枝。

直立茎:直立粗状为树干状,如树蕨属的桫椤等。

茎的中柱类型主要有原生中柱、管状中柱、网状中柱和多环管状中柱,木质部主要由管胞和薄壁组织 构成,韧皮部主要由筛胞,筛管及韧皮薄壁组织构 成,一般无形成层。

蕨类植物的管胞和导管叶的分类 根据起源方式、形态、结构:¾ 小型叶:主要存在于拟蕨中,延生起源,无叶隙和叶柄,只 具一个单一不分枝的叶脉,为原始的类型。

¾ 大型叶:顶枝起源,有叶片、叶柄两部分,有维管束,叶隙 有或无,叶脉多分枝,存在于真蕨类,较进化的类型。