采油工艺原理(完)

- 格式:doc

- 大小:147.50 KB

- 文档页数:2

1第一章 海上采油工艺原理第一节 流入动态油井产量与井底流动压力的关系曲线称为流入动态曲线(Inflow Performance Relationship Curve),简称为IPR 曲线。

它反映了油藏向该井供油的能力,有些书中也称指示曲线(Index Curve),即油井产量与生产压差的关系曲线,因一定时间内油层压力可看作稳定不变,生产压差的变化即井底流压的变化。

对单井来说,IPR 曲线表示了油层的工作特性,因此,它既是确定油井合理工作制度的依据,也是分析油井动态的基础。

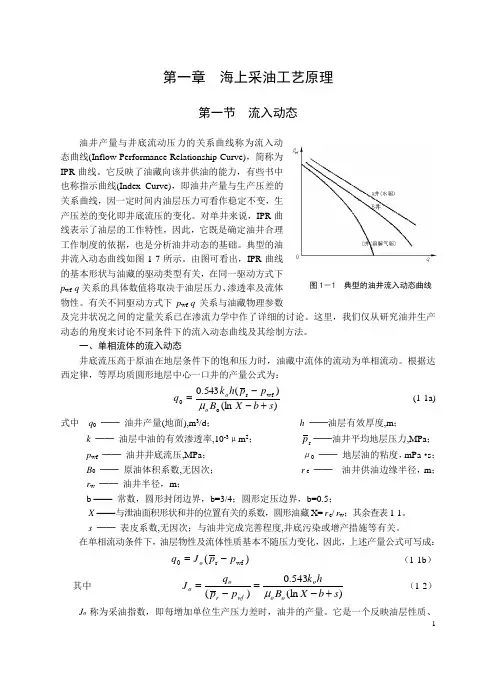

典型的油井流入动态曲线如图1-7所示。

由图可看出,IPR 曲线的基本形状与油藏的驱动类型有关,在同一驱动方式下p wf -q 关系的具体数值将取决于油层压力、渗透率及流体物性。

有关不同驱动方式下p wf -q 关系与油藏物理参数及完井状况之间的定量关系已在渗流力学中作了详细的讨论。

这里,我们仅从研究油井生产动态的角度来讨论不同条件下的流入动态曲线及其绘制方法。

一、单相流体的流入动态井底流压高于原油在地层条件下的饱和压力时,油藏中流体的流动为单相流动。

根据达西定律,等厚均质圆形地层中心一口井的产量公式为:)(ln )(543.0o wf r 0s b X B p p h k q o o +--=μ (1-1a)式中 q 0 ── 油井产量(地面),m 3/d ; h ──油层有效厚度,m ;k ── 油层中油的有效渗透率,10-3μm 2; r p ──油井平均地层压力,MPa ; p wf ── 油井井底流压,MPa ; μ0 ── 地层油的粘度,mPa ·s ; B 0 ── 原油体积系数,无因次; r e ── 油井供油边缘半径,m ; r w ── 油井半径,m ;b —— 常数,圆形封闭边界,b=3/4;圆形定压边界,b=0.5;X ——与泄油面积形状和井的位置有关的系数,圆形油藏X= r e / r w ;其余查表1-1。

电潜泵采油的工作原理电潜泵采油是一种在油井井筒内的油层处安装电潜泵,利用电能转换成机械能,将压缩气体带动潜水泵机械部分转动,从而使机械部分带动井筒内的产液管从油层中产出石油的一种采油方式。

电潜泵采油具有简单、操作方便、采收率高的优点,是目前应用较广泛的采油方式之一。

1. 井下部分(电潜泵)电潜泵主要由潜水电机、泵壳、叶轮、密封、电缆和井下连接部分等组成。

电潜泵的工作原理是:在电源的作用下,电潜泵的潜水电机运转起来,带动叶轮旋转,将井中的油水混合物加压,然后将加压后的油水混合物送到井口。

2. 井筒内部分(产液管)产液管是将电潜泵采取的油水混合物从井底输送至井口的管道,它是由一系列的管子组成。

当潜水电机驱动叶轮旋转,将油水混合物加压后,油水混合物就被送入产液管,并通过产液管上升到井口。

3. 地面部分(分离器和油罐)油水混合物到达地面后,必须进行分离处理,以分离出水和油,这样才能将油收集到油罐中。

分离器是用来分离油水混合物的设备,它将经过加压的油水混合物进行沉淀,然后将分离出的油通过管道送入油罐,而将水排出井外。

电潜泵采油工作的基本流程是:在一口油井中,先安置电潜泵,然后接通电源让电潜泵运转起来,接着电潜泵就开始将油水混合物加压送入产液管中,随着连续不断地加压,产液管中的油水混合物不断上升,最终到达地面上的分离器,油和水被分离出来,然后油存放在油罐中,水被排出井外,这样就完成了一次电潜泵采油工作的过程。

电潜泵采油是一种简单、高效的采油方式,它使用电力作为能源,将电能转换成机械能,从而带动潜水泵机械部分运转,从油层中产出石油,为保障全社会的能源供应和经济发展做出了重要贡献。

电潜泵采油的应用:目前,电潜泵采油在油田开发中得到了广泛的应用。

它可以应用于各种不同类型的油井,包括陆上井和海上井,也可以被用于采集不同类型的油,如常规油、非常规油、重油、粘稠油以及稀油等。

1. 提高采油效率利用电潜泵采油可以在油井中创造更高的压力,最终增加产出。

采油工艺–压裂工艺技术1. 简介压裂工艺技术是一种常用的采油工艺,旨在通过增加油井的产能和压裂储量来提高油井的采油效果。

本文将介绍压裂工艺技术的原理、分类、应用以及发展趋势。

2. 压裂工艺技术原理压裂工艺技术通过注入高压液体(常用的是水和添加剂)到油井中,使岩石破裂并形成裂缝,从而增加油井的渗透性和储量。

其原理主要有以下几个方面:•液体注入:通过注入高压液体进入油井,增加油井的压力,从而使岩石发生破裂。

•裂缝形成:液体的高压作用下,使岩石产生裂缝,从而增加孔隙度和渗透性。

•井壁固化:使用添加剂将油井周围的裂缝固定,防止裂缝的闭合。

•液体回收:通过回收注入的液体,减少资源的浪费。

3. 压裂工艺技术分类压裂工艺技术可根据不同的标准进行分类,下面是一些常见的分类方式:3.1 挤压压裂挤压压裂是一种常用的压裂技术,其特点是施加持续的高压来形成裂缝,适用于一些密度高、渗透性差的岩石。

3.2 爆炸压裂爆炸压裂是一种利用爆炸产生的冲击波来形成裂缝的技术,适用于一些硬度高的岩石。

3.3 液压压裂液压压裂是一种利用高压液体来形成裂缝的技术,适用于一些渗透性较好的岩石。

4. 压裂工艺技术应用压裂工艺技术在石油工业中有广泛的应用,其主要应用领域包括:•陆地油田:压裂工艺技术可以提高陆地油田的产能和采收率。

•海洋油田:压裂工艺技术可以应用于海洋油田,提高海洋油田的开发效率。

•页岩气开采:压裂工艺技术可以用于页岩气的开采,改善页岩气的渗透性。

5. 压裂工艺技术的发展趋势随着石油行业的不断发展,压裂工艺技术也在不断创新和发展。

未来压裂工艺技术的发展趋势主要包括:•绿色环保:未来的压裂工艺技术将更加注重环境保护,减少对地下水资源和环境的影响。

•高效节能:未来的压裂工艺技术将更加注重能源的利用效率,提高工艺的能源利用率。

•智能化:未来的压裂工艺技术将趋向智能化,通过自动化控制和人工智能等技术手段,提高工艺的自动化程度和智能化水平。

浅析螺杆泵采油工艺及配套技术随着石油工业的发展,螺杆泵采油工艺及配套技术在油田开发中扮演着越来越重要的角色。

螺杆泵采油是一种高效、稳定的采油方法,具有适应范围广、排液能力强、节约能源等优点,因此得到了广泛的应用。

本文将从螺杆泵采油的原理、工艺流程以及配套技术等方面进行浅析。

一、螺杆泵采油的原理和特点螺杆泵是一种通过螺杆的旋转来实现液体的吸入和排出的设备。

螺杆泵采油是将螺杆泵安装在井下,通过电力或液压等动力驱动,利用螺杆泵的转动将地下原油提升到地面。

螺杆泵采油相比传统的抽油杆采油技术,具有以下特点:1.排液能力强:螺杆泵采油可以实现大流量、高扬程的液体输送,强大的排液能力能够更有效地提高采油效率。

2. 适应范围广:螺杆泵采油适用于不同类型的油井,包括高硫、高粘度、高气藏等复杂情况下的油井,具有较强的适应能力。

3. 节约能源:螺杆泵采油的功率消耗相对较低,可以节约能源,提高采油效率。

4. 高效稳定:螺杆泵采油具有稳定的工作特性,能够持续高效地进行油井采油作业。

二、螺杆泵采油工艺流程螺杆泵采油的工艺流程一般包括井口设备、井下设备和地面设备三个环节。

1. 井口设备:井口设备主要包括采油管线系统、报警系统和控制系统等。

采油管线系统用于连接地面和井下的螺杆泵,将地下原油输送到地面。

报警系统用于监测井下设备的运行状态,一旦出现异常情况及时发出报警。

控制系统用于远程监控和控制井下设备的运行状态。

2. 井下设备:井下设备主要包括螺杆泵、电机和配套管线等。

螺杆泵通过电机或液压系统驱动,将地下原油提升到地面。

配套管线用于连接井下设备和地面设备,实现液体的输送。

3. 地面设备:地面设备主要包括油罐、分离器、测量仪表和电气控制设备等。

油罐用于储存地下原油,分离器用于将原油和水分离,测量仪表用于监测原油产量和质量,电气控制设备用于远程监控和控制地面设备的运行状态。

三、螺杆泵采油配套技术1. 螺杆泵设计技术:螺杆泵的设计包括泵的结构设计、叶轮设计、密封设计等,设计合理的螺杆泵可以提高采油效率,减少能耗。

石油开采原理及过程

石油开采是指从地下油藏中提取石油的过程。

石油开采的原理基于地质学和油藏工程学的知识,主要包括以下几个步骤:

1. 地质勘探:通过地质勘探技术,如地震勘探、地质钻探等,确定地下是否存在石油储量,并了解石油的分布、性质和储层情况。

2. 钻井:钻井是指通过钻探井口向地下钻孔,以便进一步了解地下石油储藏的情况。

钻井通常使用钻机和钻头进行,钻孔的深度根据地质情况而定。

3. 井筒完井:在钻井完成后,需要进行井筒完井工作。

这包括安装套管、水泥固井和井口装置等,以确保井筒的稳定和安全。

4. 采油:采油是指将地下的石油从井筒中提取到地面的过程。

常见的采油方法包括自然产油、人工举升和水驱等。

自然产油是指利用地下油压将石油推向井口;人工举升是指通过电泵、螺杆泵等装置将石油抽到地面;水驱是指注入水或其他辅助物质以增加地下压力,从而推动石油上升。

5. 油品处理:提取到地面的原油经过一系列的处理工艺,如分离、脱硫、脱盐等,以去除杂质和改善石油品质。

6. 储运销售:经过处理的石油可以被储存、运输和销售。

石油可以储存在储油罐中,通过管道、船舶或卡车等方式运输到加工厂或终端用户。

总的来说,石油开采过程是一个复杂的工程过程,涉及地质、工程、化学等多个学科的知识和技术。

石油开采的目的是提取地下的石油资源,并将其加工成各种石油产品,以满足人们的能源需求和工业用途。

石油行业采油工艺说明石油是当今世界上最重要的能源之一,而采油是石油行业的核心环节。

采油工艺是指通过一系列的技术和工程手段,从地下油藏中提取石油的过程。

本文将详细介绍石油行业常用的采油工艺,并探讨其原理和应用。

一、常用采油工艺1. 自然驱动采油工艺自然驱动采油工艺是指利用地下油藏中的天然能量,如地层压力和天然气驱动石油上升至地表。

其中最常见的自然驱动采油工艺是自然压力驱动和气驱采油。

自然压力驱动是指利用地下油藏中的高压力,使石油自行流动至井口。

这种工艺适用于初期油藏压力较高的情况,但随着油藏压力的下降,采油效果会逐渐减弱。

气驱采油是指注入天然气或其他气体到油藏中,利用气体的推力将石油推向井口。

这种工艺适用于油藏压力较低的情况,能够有效提高采油效率。

2. 辅助驱动采油工艺辅助驱动采油工艺是指通过外部手段提供能量,以驱动石油上升至地表。

常见的辅助驱动采油工艺包括水驱采油、蒸汽驱采油和聚合物驱采油。

水驱采油是指注入水到油藏中,利用水的推力将石油推向井口。

这种工艺适用于油藏的渗透性较好,能够有效提高采油效率。

蒸汽驱采油是指注入高温蒸汽到油藏中,通过蒸汽的热量和推力将石油推向井口。

这种工艺适用于油藏黏度较高的情况,能够改善油藏流动性。

聚合物驱采油是指注入聚合物到油藏中,通过聚合物的增粘效果改善油藏流动性,从而提高采油效率。

这种工艺适用于油藏黏度较高且渗透性较差的情况。

3. 人工驱动采油工艺人工驱动采油工艺是指通过机械设备和人工操作,直接从油藏中提取石油。

常见的人工驱动采油工艺包括抽油机采油和水平井采油。

抽油机采油是指通过抽油机将石油从油井中抽到地表。

这种工艺适用于油藏的渗透性较好,能够提高采油效率。

水平井采油是指在地下油藏中钻探水平井,通过水平井的延伸,增加石油的开采面积,提高采油效率。

这种工艺适用于油藏的储量分布较均匀的情况。

二、采油工艺的原理和应用采油工艺的选择和应用是基于对油藏特征和地质条件的分析和评估。

采油原理

采油是指通过一系列工艺方法将油藏中的原油从地下提取出来的过程。

采油的原理主要涉及地质勘探、油藏评价、井筏、井控、采油方法等多个方面。

首先,地质勘探是采油的前提工作。

通过地质勘探,可以确定油藏的大小、分布、构造特征等信息,进而进行油藏评价和决策。

油藏评价是确定油藏的物理性质和储量分布的过程。

利用地震勘探、测井、岩心分析等方法获取地下油藏的信息,以评估储量大小和开发潜力。

井筏是在地下钻井的过程中,通过钻井液的作用,将钻孔壁上的细小碎屑以及其它杂质沉积在孔底,以保持钻井的稳定。

井控是指通过各种工艺手段,控制钻井液的性质和造施,以维持钻探中的平衡状况。

目的是通过控制钻井液的密度、黏度、流变性质等,以防止油气逸失和井喷事故的发生。

采油方法是根据油藏的类型、深度、特点等因素,采用不同的工艺手段将油藏中的原油提取出来。

常见的采油方法包括自然流动采油、人工提升法、注水法、压裂法等。

自然流动采油是指油藏能够自行通过地下压力将原油推到地面,无需进行额外的提升措施。

人工提升法包括抽油机和抽水泵等设备的使用,通过对井口施加压力,将原油从地下提取到地面。

注水法是在井口处将水注入到油藏中,以增加地下压力,推动原油的流动。

压裂法是通过注入压裂液,打破油藏中的岩石,以增加储集岩层的渗透性,提高原油的采收率。

综上所述,采油的原理包括地质勘探、油藏评价、井筏、井控、采油方法等多个方面,通过科学的技术手段将油藏中的原油提取到地面。

不同采油方法的基本原理及各自优缺点摘要:采油工程中的采油方法有多种,从客观的地下能量来看,可分为自喷采油和人工举升两种。

自喷采油就是原油从井底举升到井口,从井口流到集油站,全部都是依靠油层自身的能量来完成的,而由于地层的地质特点,有的油井不能自喷,人工举升就成为解决这个问题的主要途径。

目前,利用人工举升将原油从井底举升到地面的方法可分为气举法和抽油法两大类,而每一种方式都有其优势的一面,和其劣势,在采油的过程中都扮演着不同的角色。

关键词:自喷采油人工举升气举抽油有杆泵采油无杆泵采油一、自喷采油自喷采油就是原油从井底举升到集油站,全部都是依靠油层自身的能量来完成的。

自喷采油的能量来源是:第一、井底油流所具有的压力;第二、随同原油一起进入井底的溶解气所具有的弹性膨胀能量。

油井自喷生产,一般要经过四种流动过程:(1)原油从油层流到井底;(2)从井底沿着井筒上升到井口;(3)原油到井口之后通过油嘴;(4)沿着地面管线流到分离器、计量站。

不论哪种流动过程,都是一个损耗地层能量的过程,四种流动过程压力损耗的情况因油藏而异,大致如下:1.油层渗流当油井井底压力高于油藏饱和压力时,流体为单相流动。

当井底压力低于饱和压力时,流体在油井井底附近形成多相流动。

井底流动压力可通过更换地面油嘴而改变,油嘴放大,井底压力下降,生产压差加大,油井产量增加。

多数情况下,油层渗流压力损耗约占油层至井口分离器总压力损耗的10%~40%左右。

2.井筒流动自喷井井筒油管中的流动,一般都是油、气两相或油、气、水混合物,必须克服三相混合物在油管中流动的重力和摩擦力,才能把原油举升到井口,并继续沿地面管线流动。

井筒的压力损耗最大,约占总压力损耗的40%~60%左右。

3.油嘴节流油气到达井口通过油嘴的压力损耗,与油嘴直径的大小有关,通常约占总压力损耗的5%~20%左右。

4.地面管线流动压力损耗较小,约占总压力损耗的5%~10%左右。

20世纪80年代以来,对自喷井的流动过程开展了节点分析研究。

采油工程(张琪)第1章:油井流入动态与井筒多相流动计算油井流入动态是指油井产量与井底流动压力的关系,它反映了油藏向该井供油能力。

动态曲线:表示产量与流压关系的曲线,简称IPR曲线。

三种流动状态:地层渗流(地层到井底)井口多相管流(井底到井口)地面水平或倾斜管流(井口到分离器)采油指数:单位生产压差下的油井产油量。

(单相流动时的IPR曲线为直线,其斜率的负倒数便是采油指数)流动效率FE:该井的理想生产压差与实际生产压差之比。

油井的不完善:打开性质不完善井;打开程度不完善井;双重不完善井S=0,FE=1 完善井S<0,FE>1 超完善井S>0,FE<1 不完善井单相液流:当油井的井口压力高于原油的饱和压力时井筒内的液流气液两相流动:当自喷井的井底压力低于饱和压力时泡流:在井筒中从低于饱和压力的深度起,溶解气开始从油中分离出来,这时,由于气量少,压力高,气体都以小气泡分散在液相中,气泡直径相对于油管直径要小很多,这种结构混合物的流动称为泡流。

滑脱:由于油、气密度的差异和泡流的混合物的平均流速小,因此,在混合物向上流动的同时,气泡上升速度大于液体流速,气泡将从油中超越而过,这种气体超越液体上升的现象称为滑脱。

泡流的特点:气体是分散相,液体是连续相;气体主要影响混合物密度,对摩擦阻力的影响不大;滑脱现象比较严重。

段塞流:当混合物继续向上流动时,压力逐渐降低,气体不断膨胀,小气泡将合成大气泡,直到能过占据整个油管断面时,在井筒内将形成一段油一段气的结构,这种混合物的流动称为段塞流。

环流:随着混合物继续向上流动,压力不断下降,气相体积继续增大,泡弹状的气泡不断加长,并逐渐由油管中间突破,形成油管中心是连续的气流而管壁为油环的流动结构。

雾流:在油气混合物继续上升过程中,当压力下降使气体的体积流量增加到足够大时,油管中流动的气流芯子将变得很粗,沿管壁流动的油环变得很薄,此时,绝大部分油都以小油滴分散在气流中,这种流动结构称为雾流。

采油工艺原理名词解释:1采油方法:指将流到井底的原油采到地面上所采用的方法。

2自喷采油:利用油层本身的能量使油喷到地面的方法称自喷采油法。

3气举采油:为了使停喷井继续出油,人为地把气体压入井底,使原油喷出地面,这种采油方法为气举采油。

4机械采油:需要进行人工补充能量才能将原油采出地面的方法称机械采油法。

5油井流入动态:是指油井产量与井底流压的关系,它反映了油藏向该井供油的能力。

6 IPR曲线:油井流入动态的简称,它是表示产量与流压关系的曲线,也称指示曲线。

7采油指数:它是一个反映油层性质、流体参数、完井条件及泄油面积等与产量之间的关系的综合指标。

其数值等于单位压差下的油井产量。

8流动效率:理想情况的生产压降与实际情况的生产压降之比,反映了实际油井的完善性。

9产液指数:它是一个反映油层性质、流体参数、完井条件及泄油面积等与产液量之间的关系。

10产水指数:它是一个反映油层性质、流体参数、完井条件及泄油面积等与产水量之间的关系的综合指标,即反映油层向该井的供液能力。

其数值等于单位生产压差下的产水量。

11井底流压:单相垂直管流的能量来自液体的压力12流动型态:流动过程中,气液两相在管内的分布状态。

13滑脱现象:在气液两相垂直管流中,由于气、液的密度差导致气体超越液体流动的现象。

14滑脱损失由于滑脱现象而产生的附加压力损失。

15气相存容比:计算管段中气相体积与管段容积之比。

16液相存容比:计算管段中液相体积与管段容积之比。

17临界流动:流体通过油嘴时流速达到压力波在该介质中的传授速度时的流动状态。

18临界压力比:流体通过油嘴时,随着嘴后与嘴前压力比的减小流量不断增大,当流量达到最大值时所对应的压力。

19节点系统分析:通过节点把从油藏到地面分离器所构成的整个油井生产系统按其计算压力损失的公式或相关式分成段,从而实现对整个生产系统进行分析的方法。

20节点:由不同压力损失公式或相关式所定义的部分设置。

21求解点:使问题获得解决的节点。

22功能节点:压力连续(存在压差)的节点。

23生产压差:油层静压与井底流压之差,称之为生产压差。

24采油指数:油井年采油量与地质储量的比值,是衡量油井开采速度的重要指标。

25分层开采:在多油层的条件下,为了在开发好高渗层的同时,充分发挥中低渗层的生产能力,调整层间矛盾,通过对各小层分别进行控制生产。

26单管分采:在井内只下一套油管柱,用单管多级封隔器将各个油层分隔开采,在油管与各油层对应的部位装一配产器,并在配产器内装一油嘴对各层进行控制采油。

27多管分采:在井内下入多套管柱,用封隔器将各个油层分隔开来,通过每一套管柱和井口嘴单独实现一个油层(或一个层段)的控制采油。

28气举启动压力:气举时,当环空中液面下降至管鞋处时,地面压风机所达最大压力称之为气举启动压力。

29气举工作压力:气举时,当启动地面压风机的压力趋于稳定时,该压力称做气举工作压力。

30平衡点:气举井正常生产时油套环形空间的液面位置。

在此位置油套管内压力相等。

31冲次抽油机每分钟完成上下冲程的次数。

32初变形期:抽油机从上冲程和开始到液柱载荷加载完毕这一过程。

33泵效:抽油井的实际产量与泵的理论产量之比。

34充满系数:抽油泵上冲程进泵液体体积与活塞让出的体积之比。

35余隙比:抽油泵的余隙容积与上冲程活塞让出容积比。

36气锁:在抽汲时,由于气体在泵内压缩和膨胀,吸入和排出凡尔无法打开,出现抽不出油的37防冲距:在下死点时,固定凡尔到游动凡尔之间的距离。

为防止游动凡尔与固定凡尔碰撞,人为地将抽油杆上提一段距离。

38动液面:抽油井正常生产时环空中的液面。

39静液面:关井后,环空中的液面开始恢复,当液面恢复到静止不动时,称之为静液面。

40沉没度:泵吸入口至动液面的深度。

41下泵深度:泵吸入口距井口(补心处)的距离。

42折算液面:把在一定套间压下测得的液面折算成套压为零时的液面。

43等强度原则:指多级杆组合时所遵循的一个原则,即各级杆上部断面处的折算应力相等。

44折算应力:最大应力与应力幅值乘积的平方根,表示为√σmaxσs。

45抽油杆使用系数:在应用修正古德曼图选择抽油杆时,所考虑到流体腐蚀性等因素而附加的系数。

46应力范围比:抽油杆应力范围与许用应力范围的百分比。

47曲柄平衡:平衡重加在曲柄上的一种平衡方式。

48游梁平衡:在游梁尾部加平衡重的一种平衡方式。

49复合平衡:在游梁尾部和曲柄上都加有平衡的一种混合平衡方式。

50气动平衡:通过游梁带动的活塞压缩气包中的气体,把下冲程中做的功储存为气体的压缩能的一种平衡方式。

51机械平衡:在下部程中,以增加平衡重块的位能来储存能量,在上冲程中平衡重降低位能,来帮助电动机做功的平衡方式。

52油井负荷扭矩:悬点载荷在曲柄轴上所产生的扭矩。

53曲柄平衡扭矩:曲柄平衡块在曲柄轴上造成的扭矩。

54扭矩因数油井负荷扭矩与悬点载荷之比。

55净扭矩:负荷扭矩与曲柄平衡扭矩之差。

56有效平衡值:抽油机结构不平衡及平衡重在悬点产生的平衡力,它表示了被平衡掉的悬点载荷值。

57等值扭矩:用一个不变化的固定扭矩代替变化的实际扭矩,使电动机的发热条件相同,则此固定扭矩即为实际变化的扭矩的等值扭矩。

其本质是实际扭矩的均方根值。

58水力功率:是指在一定时间内将一定量的液体提升一定距离所需要的功率。

59光杆功率:通过光杆,来提升液体和克服井下损耗所需要的功率。

60小层注水指示曲线:在分层注水情况下,小层注入压力与注水量之间的关系曲线。

61注水井指示曲线:表示在稳定流动条件下,注入压力与注水量之间的关系曲线。

62吸水指数:是在单位压差下的注水量。

63比吸水指数:地层吸水指数除以地层有效厚度,又称每米吸水指数。

64视吸水指数单位井口压力下的日注水量。

65相对吸水量:指在同一注入压力下某小层吸水量占全井吸水量的百分数。

66吸水剖面:在一定注入压力下,沿井筒各射开层段的吸水量。

67正注:从油管注入的一种注水方式。

68合注:从油管和油、套环形空间同时注水的一种注水方式。

69配注误差:实际注水量对于设计注水量的相对百分误差。

70层段合格率:合格层段数占注水层段数的百分数。

71欠注:当实际注入量小于设计注入量即配注误差为“正”时,称之为欠注。

72超注:当实际注入量大于设计注入量即配注误差为“负”时,称之为超注。

73破裂压力:进行水力压裂时,当地层开始破裂时的井底压力。

74力延伸压:进行水力压裂时,地层破裂后,维持裂缝向前延伸时的井底压力。

75有效垂向应力:垂向应力与地层(流体)压力之差。

76破裂压力梯度地层破裂压力除以地层深度。

77前置液:水力压裂初期用于造缝和降温的压裂液。

78携砂液:水力压裂形成裂缝后,用于将砂携入裂缝的压裂液。

79顶替液:水力压裂施工过程中或结束时,将井筒中的携砂液顶替到预定位置的压裂液,可分中间顶替液和后期顶替液。

80压裂液造壁性:添加有防滤失剂的压裂液在裂缝壁面上形成滤饼,有效地降低滤失速度的性质。

81滤失系数:表征压裂液滤失程度的系数。

82初滤失量:指具有造壁性的压裂液,在形成滤饼的滤失量称作初滤失量。

83静滤失:压裂液在静止条件下的滤失。

84动滤失:压裂液在流动条件下的滤失。

85综合滤失系数:表征压裂液在各种滤失机理综合控制下液滤失程度的系数。

86裂缝导流能力:填砂裂缝的渗透率与裂缝宽度的乘积。

87闭合压力:水力压裂停泵后作用在裂缝壁面上使裂缝处于似闭未闭时的压力。

88干扰沉降:指颗粒群在沉降过程中,相互存在着干扰,在这种条件下的沉降称之为干扰沉降。

89增产倍数:措施后与措施前的才有指数之比,反映了增产程度。

90滤失百分数:单位体积混砂压裂液所滤失的体积与滤失后剩余体积的百分比。

91平衡流速:在垂直缝沉降条件下,颗粒的沉降与悬浮处于平衡时,在砂堤上面的混砂液流速称为平衡流速,她是液体携带颗粒的最小流速。

92酸-岩化学反应速度:单位时间内酸浓度的降低值,或单位时间内岩石单位反应面积的溶蚀量。

93扩散边界层:酸岩复相反应时,在岩面附近由生成物堆积形成的微薄液层。

94H+的传质速度:氢离子透过边界达到岩面的速度,称为氢离子的传质速度。

95面容比:岩石反应表面积与酸液体积之比。

96残酸:随着酸岩反应的进行,酸液浓度逐渐降低,把这种基本上失去溶蚀能力的酸液称为残酸。

97酸液的有效作用距离:酸液由活性酸变为残酸之前所流经裂缝的距离。

98酸压有效裂缝长度:在依靠水力压裂的作用所形成的动态裂缝中,只有在靠近井壁的那一段裂缝长度内,由于裂缝壁面的非均质性被溶蚀成为凹凸不平的沟槽,当施工结束后,裂缝仍具有相当导流能力。

把此段裂缝的长度,称为裂缝的有效长度。

99前置液酸压:在压裂酸化中,常用高粘液体当作前置液,先把地层压开裂缝,然后再注入酸液。

这种方法称为前置液酸压。

100多组分酸:一种或几种有机酸与盐酸的混合物。

101缓蚀剂:指那些加到酸液中能大大减少金属腐蚀的化学物质。

102稳定剂:为了减少氢氧化铁沉淀,避免发生堵塞地层的现象,而加的某些化学物质,叫做稳定剂。

103一种表面活性剂:在酸液加入活性剂后,由于它们被岩石表面吸附,使岩石具有油湿性。

岩石表面被油膜覆盖后,阻止了H+向岩面传递,降低酸岩反应速度。

用于此目的的活性剂称为缓速剂。

104悬浮剂:在酸液中加入活性剂后,由于活性剂可以被杂质颗粒表面所吸附,从而使杂质保持分散状态而不易聚集。

用于此目的的活性剂被称为悬浮剂。

105土酸:由10%-15%浓度的盐酸和3%-8%浓度的氢氟酸与添加剂所组成的混合酸液,称之为土酸。

106逆土酸:土酸中,当盐酸浓度小于氢氟酸浓度时,称之为逆土酸。

107砾石充填:防砂方法之一。

先将割缝补管或绕丝筛管下入井内面对防砂层(井底),然后将经过选择粒径的砾石用高质量的液体送至补管或筛管外面,使之形成一定厚度的砾石层。

当根据地层砂的粒度选择砾石粒径得当的话,在砾石层外形成一个由粗粒到细粒的滤砂器,这种防砂方法称之为砾石充填。

108G-S比:砾石与地层砂粒径之比,简称G-S比。

109人工井壁:从地面将支护剂和末固化的胶结剂按一定比例拌和均匀,用液体携至井下挤入油层出砂部位,然后使胶结剂固化将支护剂胶固,于是在套管外形成具有一定强度和渗透性的“人工井壁”,可起到阻止油层砂子流入井内而不影响油井生产的一种防砂方法。

110人工胶结:人工胶结砂层的方法是从地面向油层挤入液体胶结剂及增孔剂,然后使胶结剂固化,将井壁附近的疏松砂层胶固,以提高砂层的胶结强度,同时又不会使渗透率有较大的降低。

111冲砂:向井内打入液体,利用高速液流将砂堵冲散,并利用循环上返的液流将冲散的砂子带到地面,这类清砂方法称之为冲砂。

112正冲:冲砂液沿冲砂管(即油管)向下流动,在流出管口时以较高的流速冲散砂堵,被冲散的砂和冲砂液一起沿冲砂管与套管的环形空间返至地面,这种冲帮方法叫正冲砂。