人类生态学 人类对环境的生物生态适应

- 格式:pdf

- 大小:1.35 MB

- 文档页数:7

《人类与生态文明》课程笔记第一章绪论1.1 绪论1.1.1 人是什么人是一种高等动物,具有智慧、情感和创造力。

人类在漫长的进化过程中,逐渐形成了独特的文化和社会结构。

人具有自我意识、思考能力和语言表达能力,能够对自然环境进行改造和利用。

1.1.2 生态是什么生态是指生物与环境相互作用的总体,包括生物与生物之间、生物与环境之间的相互关系。

生态系统是由生物群落和非生物环境组成的统一整体,具有一定的结构和功能。

1.1.3 社会发展与人的需求有何关系社会发展与人的需求密切相关。

随着社会的发展,人类的需求不断增长和变化,从基本的生存需求逐渐发展到更高层次的精神需求。

同时,社会发展也为人类提供了更多的资源和条件,以满足这些需求。

1.1.4 如何认识与理解“人类与生态文明”“人类与生态文明”是指人类与自然环境相互作用的一种理想状态,是人类在利用和改造自然的过程中,实现人与自然和谐共生、可持续发展的文明形态。

要认识和理解为“人类与生态文明”,需要从人类与自然的关系、生态文明的内涵和特征、生态文明建设的途径和目标等方面进行深入思考和探讨。

第二章地球、环境与人2.1 独特的星球2.1.1 地球存在的时间地球形成于约46亿年前,经历了漫长的地质演变过程。

地球的形成和演变过程为生命的起源和进化提供了条件。

2.1.2 地球的圈层结构地球由地核、地幔、地壳、大气层、水圈和生物圈等组成。

这些圈层相互作用,共同维持着地球的生态环境。

2.1.3 地球大气层演变与生命地球大气层的演变对生命的起源和演化具有重要意义。

早期地球大气层中缺乏氧气,随着光合作用的生物出现,大气层中的氧气逐渐增加,为高等生物的出现创造了条件。

2.2 地球、生命与人2.2.1 生命的起源与进化生命的起源尚无定论,目前主要有化学进化论和宇宙生命论等观点。

生命在地球上的进化历程表现为从简单到复杂、从低等到高等的趋势。

2.2.2 人类的起源与进化人类起源于非洲,经历了南方古猿、直立人、尼安德特人和智人等阶段。

生态适应性名词解释生态适应性是生态学中的一个基本概念。

是指生物对所在的自然条件或人为干扰所作出的反应,这种反应能满足生物群落的稳定和可持续发展的要求。

生态系统的组成单元包括生物、非生物环境以及环境的改变三部分。

自然条件包括光照强度、温度、水分和空气的组成和变化情况等;人为干扰主要有人类的经济活动、家畜饲养、城市化、大气污染等。

从生物对环境的关系看,生态适应性可分为一般适应性和特殊适应性两种。

从时间顺序上看,它们可划分为长期适应性和短期适应性。

生态系统的组成单元包括生物、非生物环境以及环境的改变三部分。

自然条件包括光照强度、温度、水分和空气的组成和变化情况等;人为干扰主要有人类的经济活动、家畜饲养、城市化、大气污染等。

从生物对环境的关系看,生态适应性可分为一般适应性和特殊适应性两种。

从时间顺序上看,它们可划分为长期适应性和短期适应性。

其他一些常用名词解释:种内斗争:种内斗争是指同种生物个体之间或种内不同个体之间,在争夺有限资源和空间中发生的相互作用和竞争。

特点:具有很强的直接性,易造成死亡率高、生殖率低和严重消耗饲料等现象;种内斗争与生产力关系极大,据此确定合理的放牧方式、配种方式和采精方式,提高繁殖率;互利共生:互利共生是指两种生物形成一种暂时的互相依存的联系,双方都从对方获得利益,又共同抵御外敌。

共同的利益促进了两者的协调发展。

特点:相互依存,互惠共生,优势互补,共同生活,不能单独生存。

应用范围广,有利于整体的生存和进化。

联合的种间关系:联合的种间关系指一群个体或生物共同栖息在某个生境,彼此之间通过信息联系而形成的种间关系。

作用:可使各物种不至于孤立无援,减少受到来自外界的压力;种内相关物种数量增加,有利于食物链的形成,增强食物网的稳定性。

一体化:在生态系统中,由于物质和能量在空间上的交流,物种数量和密度不断变化的同时,生态系统结构也发生相应的变化,形成一种动态的、比较稳定的平衡状态,称之为生态一体化,或简称为一体化。

第一章绪论德国近代人文地理学洪堡:德国地理学家,和李特尔被尊为近代地理学的开山大师。

对近代人文地理学的发展也有很重要的影响。

洪堡的伟大功绩在于使地理学成为一门独立的科学。

他的成就主要在自然地理学方面,但他也注意到人地之间的相互关系,洪堡创立了因果原则、综合原则、比较原则等研究的基本方法,是地理学从古典的对地理现象的描述和记述,走向近代地理学解释和探讨因果关系,他强调地表事物的整体研究。

李特尔:近代人文地理学的开山大师。

他认为地理学研究的是人类家乡,要确立一门以人与自然的有机统一为基础的新的科学的地理学,致力于探究自然环境对人类历史的因果关系。

与洪堡不同的是,李特尔应用区域方法来论证人地关系,研究世界各地区不同地理现象的因果关系,他学术思想上最大的缺陷是,他把“人地关系“看作为“神的意志“。

拉采尔2:人文地理学的创始人,致力于研究人类迁移、文化借鉴和人地关系,对人文地理学提出系统概括。

拉采尔被认为是地理环境决定论思想的引入者,在他著作中,阐述了地理环境对人类活动、国家等的支配作用,是人文地理学理论体系中完整和系统的早期思想。

赫特纳:区域学派的代表人物。

他主张地理学应着重于空间分布的研究,区域地理学是地理学的核心,地理学研究的地域应是人类与环境相互作用的结果,所有自然界中与人类活动相互影响的一切要素,与自然环境相互联系的人文现象都是区域的特征。

施吕特尔:景观学派的创始人,他认为,地理学者应该首先着眼于地球表面可以通过感官察觉到的事物,着眼于这种感觉—景观的整体,他注重从历史的角度分析景观,探究一个原始景观转换成人文景观的过程,这就是地理学的主要任务。

杜能:首先创立了农业区位论韦伯:创立了工业区位论克里斯泰勒:提出了城市区位理论—中心地学说廖什:建立了市场区位理论法国近代人文地理学白兰士:主要特色是人地关系理论和区域人文地理研究两方面,在人地关系中,白兰士竭力反对拉采尔的环境决定论,认为人与自然环境之间是互相作用的,因此他的理论被称为“人地关系论”英国的近代人文地理学麦金德:他把地理学说成是探索人及其自然环境相互作用的学科。

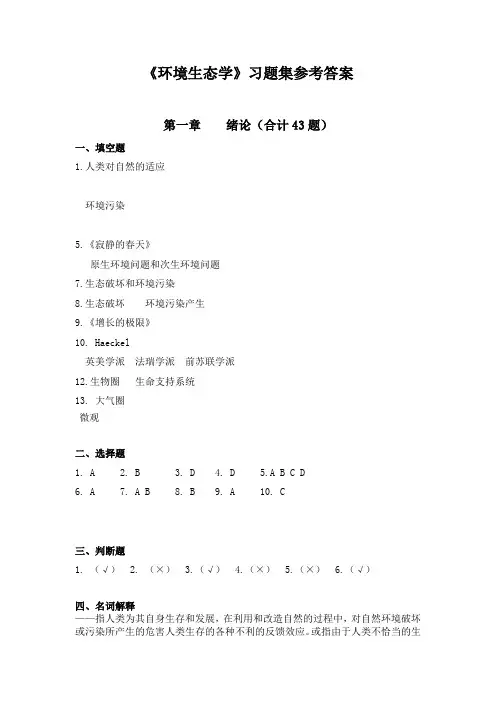

《环境生态学》习题集参考答案第一章绪论(合计43题)一、填空题1.人类对自然的适应环境污染5.《寂静的春天》原生环境问题和次生环境问题7.生态破坏和环境污染8.生态破坏环境污染产生9.《增长的极限》10. Haeckel英美学派法瑞学派前苏联学派12.生物圈生命支持系统13. 大气圈微观二、选择题1. A2. B3. D4. D5.A B C D6. A7. A B8. B9. A 10. C三、判断题1. (√)2. (×)3.(√)4.(×)5.(×)6.(√)四、名词解释——指人类为其自身生存和发展,在利用和改造自然的过程中,对自然环境破坏或污染所产生的危害人类生存的各种不利的反馈效应。

或指由于人类不恰当的生产活动引起全球环境或区域环境质量的恶化,出现了不利于人类生存和发展的问题。

——是研究认为干扰下,生态系统内在的变化机制、规律和人类的反效应,寻求受损生态系统的恢复、重建和保护对策的科学。

即应用生态学的原理,阐明人与环境间相互作用的机制和效应以及解决环境问题的生态途径的科学。

——是研究生物与其环境之间相互关系的科学。

——是研究和指导人类在认识、利用和改造自然中,正确协调人与环境相互关系,寻求人类社会可持续发展途径与方法的科学,是由众多分支学科组成的学科体系的总称。

——是生物圈与生命支持系统的统一体,是地球上全部生物与之发生相互作用的环境的总和。

五、简答题1.生态圈运行的主要特点及启示。

答:特点:生态圈的物质是封闭循环的;生态圈是具有自我调节和控制能力的自持系统;生态圈具有优化演进的能力。

启示以自己的理解围绕要怎么善待生态圈来作答。

2.简答环境生态学的主要研究内容和学科任务。

答:研究内容包括人为干扰下生态系统内在变化机制和规律研究;生态系统受损程度及危害性的判断研究;各类生态系统的功能和保护措施的研究;解决环境问题的生态学对策研究。

学科任务:研究以人为主体的各种环境系统在人类活动的干扰下,生态系统演变过程、生态环境变化的效应以及相互作用的规律和机制,寻求受损生态系统恢复和重建的措施。

一是体核和体表间的热传递;

6

下脂肪较少,新陈代谢活性降低。

普遍肌肉不发达,而糖类食品也导致了基础代谢降低。

8

极地原著居民体重较重,胸围较宽,腰部较粗,上下肢

10

生理调节适应(1)

12

兴都库什一喜马拉雅山区和青藏高原地区

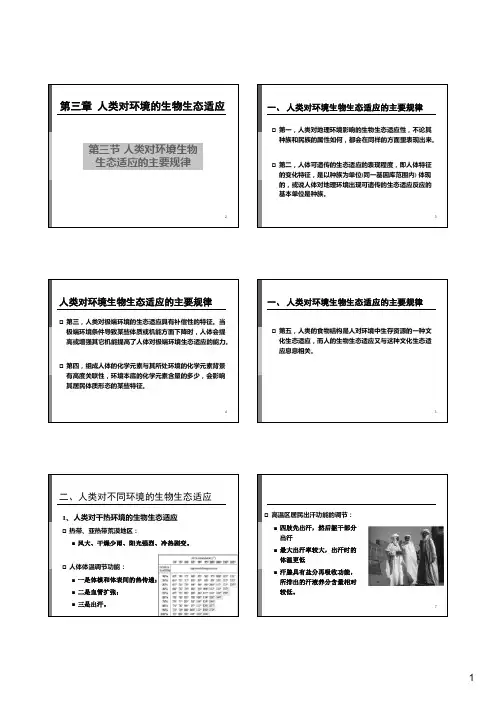

4、人类对高山环境的生物生态适应

14世界主要高山(2500m 以上)分布

安第斯山地区

埃塞俄比亚北部山区

15

16对低氧寒冷的生物适应(2)

18素质发生了变化。

21

凌晨1时:痛觉最灵敏

2一4时:体温、血压最低,脉搏和呼吸次数较少;听觉灵敏

早晨6时:体温、血压上升,肾上腺皮质素分泌增加

上午9时:痛觉降低

10一11时:精力充沛,是最好的工作时间

下午1一2时:感到疲倦,身体机能处于低潮,反应迟钝,痛觉不灵

3一6时:工作能力逐渐恢复,嗅觉和味觉最灵

7时:由于激素变化,情绪最不稳定

晚上8一9时:体重最重,反应迅速,记忆力增强,是最佳学习时间

10时以后:身体机能再度处于低潮,体温、血压下降

28。

人类对动植物的生态平衡演讲稿各位尊敬的领导、老师和同学们:

大家好!今天我非常荣幸能够站在这里,和大家一起探讨人类对动植物的生态

平衡这一重要的话题。

人类和动植物是地球上生命共同体的一部分,我们之间存在着紧密的联系和相

互依存。

然而,随着人类社会的发展和进步,我们的生活方式和生产方式对动植物的生存和生态环境造成了严重的破坏。

野生动物的栖息地不断受到破坏,物种灭绝的速度加快,生态平衡受到了严重的威胁。

我们必须意识到,只有保护好动植物,才能保护好我们自己的家园。

首先,我们要重视动植物的生存环境。

人类的工业化和城市化进程导致了大量

的森林砍伐和土地开发,这使得许多动植物失去了栖息地。

我们应该加强环境保护意识,减少开发和破坏原始森林,保护野生动植物的生存空间。

其次,我们要合理利用自然资源。

人类的过度捕猎和滥伐森林导致了许多动植

物物种濒临灭绝。

我们应该倡导绿色生产和消费,减少对动植物资源的过度开采,保护生物多样性。

最后,我们要重视动植物的生态平衡。

动植物之间存在着复杂的生态平衡关系,它们相互依存、相互制约。

如果其中一个物种受到严重威胁或灭绝,就会对整个生态系统产生严重的影响。

我们应该加强对生态平衡的保护和管理,避免人为的干预和破坏。

总之,人类和动植物是地球上共同生命体的一部分,我们之间存在着紧密的联

系和相互依存。

我们要保护好动植物,才能保护好我们自己的家园。

希望我们每个人都能从自身做起,为保护动植物的生态平衡做出自己的努力。

谢谢大家!。

从生态学的观点论述人与自然的关系自然是人赖以生存的栖息之地,是人永远离不开的母体;无论人类文明有多发达,人类总怀着对大自然的向往,总有难以割舍的绿色情结;随着科技的飞速发展,人类改造自然的能力大大提升,同时人类的生产活动、消费活动对自然界的巨大冲击,引发了事关人类命运的大问题,即生态危机问题;当代生态危机主要表现在三个方面:人口问题、资源问题、环境问题;生态危机是人与自然对立冲突的必然结果;如果人与自然的关系不和谐,必将造成自然资源的枯竭,生态环境的污染和破坏,经济无从发展,人民喝不上干净的水,呼吸不上清洁的空气,吃不上放心的食物,必然引发严重的社会问题;所以说,人与自然和谐相处,按自然规律办事,科学地利用自然,使之长久地为人们的生活和社会的发展服务,具有重要的意义;;,;同,还严重的环境危机,为了人类的生存环境和生存质量,也为了后几代人也能享用到充足的资源和环境,我们必须采取积极的方法和措施来应对这些危机,从而与自然和谐相处;一是树立正确的生态自然观;我国最大的生态环境问题是自然生态的恶化,这源于人们思想观念和行为的偏差;由于近代“人类中心主义”的产生和主导地位的形成,把人类看成为超自然的存在体,傲然凌驾于自然之上,将人与自然之间视“对立、对手、对抗”的关系;在这种思想的主导下,人类完全以自己的需要为轴心去对待自然,任意地,无节制地向自然索取,造成了对自然的极大破坏,导致了生态危机;今天,我们必须进行严肃的反思,走出“人类中心主义”,建立起新的生态自然观:人是自然长期进化的产物,是自然的一部分,是自然界的一个生物种,具有一定的生物属性,受生物学规律的制约;人类的生存离不开自然,他必须从自然获得生活的资源,时刻与自然进行着物质和能量交换;人与自然是一个相互作用,相互影响、高度相关的统一体,如果我们伤害了自然,就是伤害人类自己;人类必须跟自然“共生、共存、共荣”和谐相处,人类又是智慧生物,应该以自己的智慧去促进和维护自然的稳定,自觉成为人与自然和谐的调节者,使人类与自然共同进化协调发展;我们应当认识到人是自然的一部分;部分不能脱离整体而存在,不能与整体冲突中得到发展;我们从歌白尼的日心说抛弃宇宙论上的“人类中心论”开始,就逐步把自身的存在展开到一个广袤无垠的时空序列中去;达尔文的进化论,揭示出人类是镶嵌于生物进化链中的,而发端于爱因斯坦的现代宇宙学,又揭示出人类被镶嵌在一个进化的宇宙中;我们清楚地看到自然对人的规定,人对自然的依赖,人被包容于自然的进化谱系中;二是时刻意识到自然资源的有限性;自然资源是有限的,对于非再生资源,由于人类的利用,只会逐渐减少,不会增加;自然生态系统的物质生产是有限的;它受到各种生态因素的影响,不可能无限地增长,因此,人类对自然资源不能任意索取,低效利用,随意遗弃;也不能进行盲目,;在生物都享有不受污染和破坏的环境权利,享有持续生存与发展的权利;人类对自然界有保护的责任和义务,要求人类调节自己的行为,把对自然的损害减到最小,以免对生物物种造成伤害,更不能由于人类的活动使物种走向濒危或灭绝;要将生态系统作为一个整体来保护,在生态系统中,各生物物种都有自身的价值和存在的意义,不能以对人类是否有利的单一标准进行益害分类,不能对人类有益的生物无节制地获取;应做到适度利用和保护;也不能对人类有害的生物斩尽杀绝,而应实施调控,使其危害降到最小限度,从而使生物都能在生态系统中发挥共、功能作用,保持生态系统的稳态; 总之,人类应该采取协调行动,共同应对全球环境问题的挑战;从时间上看,生态自然观坚持可持续发展的观点,认为可持续发展离不开可持续的生态环境和可持续的社会环境,为了能够将一个可持续的生态环境留给子孙后代,人类应把经济系统的运行控制在生态系统的承载范围内,实现经济系统与生态系统的良性循环和协调发展;总结从自然生态观来考虑,人与自然的关系应该是相互交融的和谐的关系; 通俗地说,一方面人类是环境的产物,是自然的一部分,人类要依赖自然环境才能生存和发展;另一方面,人类不是被动地适应自然环境,而是主动地改造环境,使其更适合人类的生存和发展;人与自然就是在这种相互关联、相互制约中求发展; 因此,人虽然是万物之灵,但必须与自然界保持协调——不断用理性化的行为和规范,协调经济发展、社会进步与生态平衡之间的相互关系,努力做到三者和谐统一;只有我们能做到社会和环境在内的多种因素共同发展,才能使我们在创造与追求今世的发展和消费时,不会剥夺或破坏后代人本应合理享有的同等发展和消费的权利,真正的做到人与自然和谐相处;。

类号:B F B光明日报/2000年/08月/22日/第B03版/学术简论文明的生态史观周鸿人类的文明史是一部人与自然的关系史。

从人类产生,便有了人与自然的关系,而人类创造的文明,总是与支撑文明的环境息息相关的。

研究人类的文化与文明和环境的关系的历史观,就是文明的生态史观。

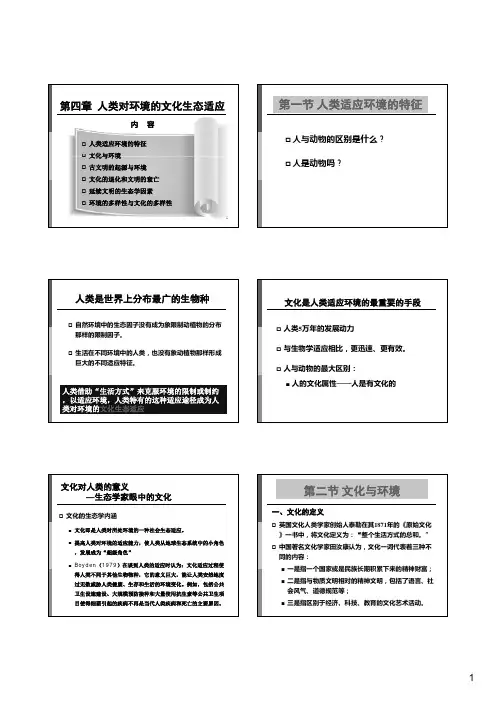

人是生物的人,更是社会的人。

作为生物的人,人对环境的生物生态适应使人类产生不同的人种和不同的体质形态。

作为社会的人,人以不同的生产和生活方式,以自己创造的全部物质财富和精神财富来实现对环境的社会生态适应,这就是人类的文化。

正因为人类拥有文化,人类便成为大千世界所有物种中最具智慧、最能适应环境的高等动物。

人的生物生态适应通过遗传而获得,而人的文化生态适应则是通过文化的共享,一代一代地传递。

环境是多样化的,人类的文化也是多样化的,文化的进化导致整个人类社会的进化。

人类用文化来适应环境,也用文化来改造环境。

人类的生物生态环境在进化,从原始的自然环境进化到自然环境、人工环境和文化环境的复合环境。

人类的社会生态环境上在进化,从而有了人类文化的演进。

但是,人类对自然的认识,有一个由必然王国向自由王国发展的过程,人类创造的某些文化,在一定的历史时期,是与环境相适应的。

但是,同样的文化,在不同的历史时期,在人与自然的关系发生变化的时候,就不再与环境相适应,甚至造成对环境的巨大破坏。

总的来说,人类创造的某些文化在发展过程中,不是与环境协同共进,就是在环境的巨大变迁中由于不能创造新的文化来适应变化的环境;而导致生态危机、资源耗尽,以及各式各样的社会问题$$战争、疾病等等,甚至会造成支撑文明的生态环境的彻底破坏,导致文化的退化和文明的衰亡。

文明的生态史观认为,文明是某一地域文化对环境的社会生态适应的全过程,也可以理解为文化的地理、时间和空间的三维进程。

文明的起源、文明的延续以至文明的衰亡,都与支撑文明的环境有着密不可分的关系。

以地理因素为主的自然环境在人类早期文明中的作用是不可低估的。

人类对动植物的生态平衡演讲稿尊敬的各位领导、各位来宾、各位朋友们:

大家好!今天我非常荣幸能够站在这里,向大家分享我对人类对动植物生态平衡的一些看法。

人类与动植物之间的生态平衡是我们生存和发展的基础,它不仅关乎我们自身的生存,也关乎整个地球生态系统的稳定。

首先,让我们来看看人类如何影响动植物的生态平衡。

随着工业化和城市化的发展,人类对自然资源的过度开发和污染,导致了许多动植物的生存环境受到了严重威胁。

许多物种濒临灭绝,生态系统的平衡受到了破坏。

而且,人类的生活方式和消费习惯也对动植物的生存造成了影响,比如过度捕捞、乱砍滥伐等行为,都使得动植物的生存环境受到了威胁。

其次,让我们来看看人类应该如何维护动植物的生态平衡。

首先,我们应该意识到我们与动植物是共生共存的关系,我们的生存和发展离不开动植物的存在。

因此,我们应该尊重自然,保护动植物的生存环境,保护那些濒临灭绝的物种。

其次,我们应该调整自己的生活方式和消费习惯,减少对动植物生存环境的破坏。

比如,

减少使用一次性塑料制品,减少食用濒临灭绝的动植物等行为。

最后,我们应该加强对动植物的保护和管理,制定相关法律法规,加强监督和执法,保护那些濒临灭绝的物种,维护生态平衡。

最后,让我们共同努力,维护人类与动植物之间的生态平衡。

我们应该意识到,只有当动植物的生态平衡得到了维护,我们人类才能够有一个更美好的生存环境。

让我们携起手来,共同努力,为了我们自己,也为了我们的后代,为了整个地球生态系统的稳定,为了人类与动植物之间的和谐共处,让我们共同努力,维护动植物的生态平衡!

谢谢大家!。

人类对动植物的生态平衡演讲稿尊敬的各位领导、各位老师、亲爱的同学们:大家好!今天我要和大家谈论的是人类对动植物的生态平衡这一重要话题。

人类是地球上最智慧的生物,我们拥有着独特的思维和创造力,但同时也因为我们的发展和生活方式,给地球上的动植物带来了极大的影响。

我们不得不承认,人类对动植物的生态平衡造成了严重的破坏,这已经成为了我们面临的一大难题。

首先,让我们来看看动植物对我们人类的重要性。

动植物是地球上的生命之源,它们为我们提供了氧气、食物、药物等生存必需品。

同时,它们也是生态系统中的重要组成部分,维持着地球生态平衡的稳定。

然而,由于人类的过度开发和破坏,许多动植物的生存环境受到了威胁,一些物种甚至濒临灭绝。

其次,让我们来思考一下人类对动植物的生态平衡造成了哪些破坏。

首先,大量的森林砍伐导致了栖息地的破坏,许多动物失去了生存的空间。

其次,过度捕捞和捕杀导致了许多动物物种数量的急剧减少,一些珍稀动物面临着灭绝的危险。

此外,工业污染和生活垃圾的排放也对动植物的生存环境造成了极大的影响。

最后,让我们来思考一下应该如何维护人类与动植物的生态平衡。

首先,我们应该意识到保护动植物是我们每个人的责任,我们应该尊重自然,保护自然。

其次,政府和社会应该加强对环境保护的法律法规的制定和执行,加大对生态环境的保护力度。

最后,我们每个人都应该从自身做起,减少浪费,节约资源,保护环境,为动植物创造更好的生存环境。

总之,人类与动植物的生态平衡是我们共同的责任,我们应该共同努力,保护我们的地球家园。

让我们携起手来,共同呵护动植物,共同守护我们美丽的地球!谢谢大家!。

生态学中耐受性的名词解释生态学是研究生物与环境之间相互作用关系的科学,而耐受性是生态系统中一个重要的概念。

耐受性指的是生物体对环境变化的适应能力和抵抗力,它涉及到个体、种群和整个生态系统的适应和生存能力。

在生态学中,耐受性的研究对于了解生物的生存策略、生态系统的稳定性以及人类对环境的影响至关重要。

一、耐受性的概念与分类耐受性可以分为两个方面来理解:耐受性的程度和耐受性的机制。

耐受性的程度指的是生物个体或种群在面对环境变化时的忍受程度。

而耐受性的机制则是指生物体通过哪些适应策略来增强自身的抵抗力。

生物个体的耐受性可以分为生理耐受性和行为耐受性两个方面。

生理耐受性是指生物体通过调节其生理结构和功能,对环境变化做出相应的适应。

例如,极地动物的身体可以通过改变血液流动、脂肪分布等方式来应对低温环境。

行为耐受性则是指生物体通过改变其行为模式、迁徙、活动时间等方式,来适应环境变化。

例如,候鸟通过迁徙来逃避寒冷的冬季。

种群的耐受性则是指一群个体在面对环境变化时的适应能力。

种群的耐受性通常包括种群数量的增减、遗传多样性的变化等因素。

当环境发生变化时,某些个体可能具有更好的适应能力,从而在种群中占据主导地位,导致种群的数量或遗传多样性发生变化。

整个生态系统的耐受性是指一个生物群落或生态系统对环境变化的适应能力。

生态系统的耐受性涉及到多种因素,包括物种多样性、物种功能组成、物种间相互作用等。

一个具有高耐受性的生态系统能够通过物种的相互作用和调节,维持其结构和功能的稳定性。

二、耐受性的影响因素耐受性的形成受多种因素的影响,主要包括基因、环境和适应。

基因对生物个体的耐受性起着重要作用。

不同个体在基因上存在差异,这些差异决定了个体对环境变化的敏感程度和适应能力的不同。

例如,某些植物基因可以使其在干旱环境下更好地存活和生长,这使得它们相对于其他植物具有更强的耐旱性。

环境变化对生物的耐受性有着直接的影响。

环境变化的幅度、频率和速度都会对生物的适应能力产生影响。

一是体核和体表间的热传递;

6

下脂肪较少,新陈代谢活性降低。

普遍肌肉不发达,而糖类食品也导致了基础代谢降低。

8

极地原著居民体重较重,胸围较宽,腰部较粗,上下肢

10

生理调节适应(1)

12

兴都库什一喜马拉雅山区和青藏高原地区

4、人类对高山环境的生物生态适应

14世界主要高山(2500m 以上)分布

安第斯山地区

埃塞俄比亚北部山区

15

16对低氧寒冷的生物适应(2)

18素质发生了变化。

21

凌晨1时:痛觉最灵敏

2一4时:体温、血压最低,脉搏和呼吸次数较少;听觉灵敏

早晨6时:体温、血压上升,肾上腺皮质素分泌增加

上午9时:痛觉降低

10一11时:精力充沛,是最好的工作时间

下午1一2时:感到疲倦,身体机能处于低潮,反应迟钝,痛觉不灵

3一6时:工作能力逐渐恢复,嗅觉和味觉最灵

7时:由于激素变化,情绪最不稳定

晚上8一9时:体重最重,反应迅速,记忆力增强,是最佳学习时间

10时以后:身体机能再度处于低潮,体温、血压下降

28。