金属的结晶与凝固

- 格式:ppt

- 大小:2.59 MB

- 文档页数:33

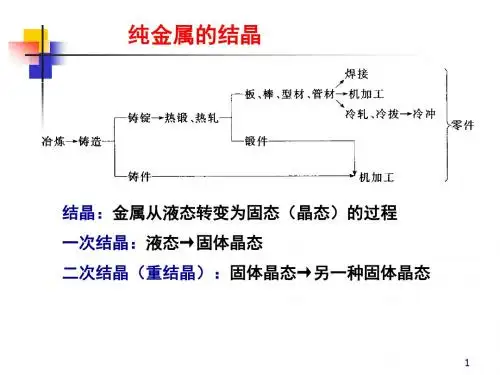

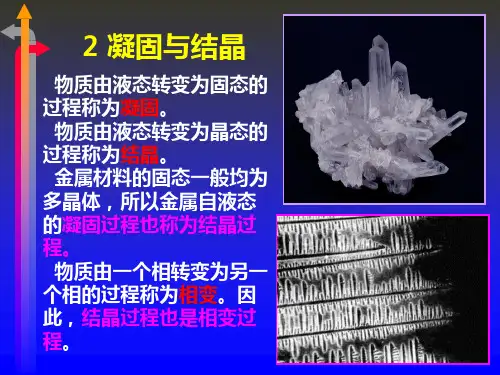

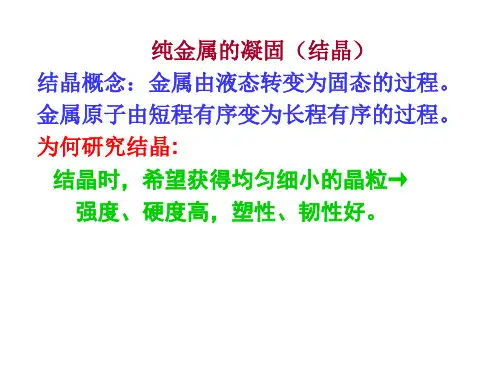

简述金属的结晶过程金属的结晶是指金属从液态到固态的过程,也是金属形成晶体的过程。

金属的结晶过程是一个复杂而精细的物理过程,涉及到许多因素,如温度、压力、合金成分等。

本文将从金属的熔化、凝固和晶体生长三个方面,简述金属的结晶过程。

一、金属的熔化金属的结晶过程首先是金属的熔化过程。

当金属受到加热时,金属内部的原子开始变得活跃起来,原子之间的距离逐渐增大,金属内部的结构逐渐变得无序。

当温度升高到金属的熔点时,金属开始从固态转变为液态。

在液态状态下,金属原子之间的结构无序,原子之间可以自由移动。

金属的熔化过程是金属结晶的第一步。

二、金属的凝固当金属从液态冷却到一定温度时,金属开始凝固。

凝固是指金属从液态到固态的过程。

在凝固过程中,金属原子重新排列,逐渐形成有序的晶体结构。

凝固的过程中,金属原子逐渐聚集在一起,形成晶体的晶粒。

晶粒是金属结晶的基本单位,每个晶粒内部的结构有序而紧密,不同晶粒之间的结构则不同。

晶粒的大小和形状取决于凝固过程中的温度变化、冷却速率和合金成分等因素。

三、晶体的生长金属的凝固过程会伴随着晶体的生长。

晶体的生长是指晶粒在凝固过程中逐渐增大和扩展的过程。

在凝固过程中,金属原子会不断地从熔融的金属中扩散到已经凝固的晶粒中,使晶粒逐渐增大。

晶体的生长速率取决于金属的冷却速率和金属原子的扩散速率。

如果冷却速率较快,金属原子的扩散速率较慢,晶体的生长速率就会减慢,晶粒就会变小。

反之,如果冷却速率较慢,金属原子的扩散速率较快,晶体的生长速率就会加快,晶粒就会变大。

晶体的生长过程中,晶粒之间会出现界面,界面上的结构也会随着晶体的生长而改变。

金属的结晶是一个复杂而精细的过程,涉及到金属的熔化、凝固和晶体生长三个方面。

金属的结晶过程是金属从液态到固态的过程,也是金属形成晶体的过程。

金属的结晶过程受到多种因素的影响,如温度、压力、合金成分等。

理解金属的结晶过程有助于我们深入了解金属的性质和应用,并为金属材料的制备和加工提供理论基础。

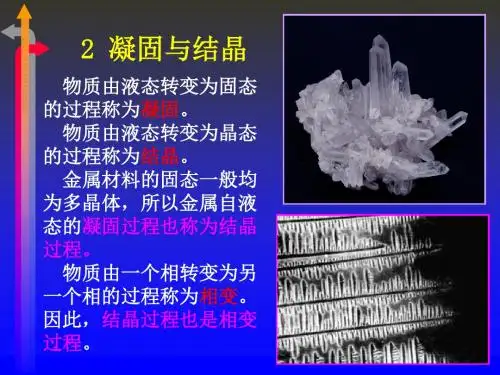

职业教育材料成型与控制技术专业教学资源库金属材料与热处理课程结晶及其条件主讲教师:张琳西安航空职业技术学院结晶及其条件一、结晶与凝固的区别一切物质从液态到固态的转变过程统称为凝固。

如果通过凝固能形成晶体结构,则称为结晶。

凡是纯元素(金属或非金属)的结晶都具有一个严格的“平衡结晶温度”,高于此温度便发生熔化处于液态,低于此温度才能进行结晶;在平衡结晶温度,液体与已结晶的晶体同时存在,达到可逆平衡。

而一切非晶体物质则无此明显的平衡结晶温度,且无晶体形成,凝固总是在某一温度范围逐渐完成。

二、金属的结晶条件自然界的一切自发转变过程,总是由较高能量状态趋向能量较低的状态。

物质中能够自动向外界释放出其多余的或能够对外做功的这一部分能量叫做自由能(F )。

同一物质的液体与晶体,由于其结构不同,在不同温度下的自由能变化是不同的,如图1所示。

可见,两条曲线的交点即液、固态的能量平衡点,对应的温度0T 即理论结晶温度或熔点。

温度低于0T 时,由于液相的自由能高于固相,液体向晶体的转变伴随着能量降低,因而有可能发生结晶。

换句话说,要使液态金属进行结晶,就必须使其实际结晶温度低于理论结晶温度,造成液体与晶体间的自由能差0〉-=∆晶液F F F ,即具有一定的结晶驱动力才行。

实际结晶温度与理论结晶温度之差叫“过冷度”,即10T T T -=∆。

实际上,金属都是在过冷度情况下结晶的,过冷是金属结晶的必要条件。

过冷度的大小主要受冷却速度的影响,金属的冷却速度越快,过冷度也就越大,液态和固态之间的自由能差也越大,即其所具有的结晶驱动力越大,结晶倾向越大。

其次,金属种类不同过冷度大小也不同,金属纯度越高,过冷度越大。

图1 液体和晶体在不同温度下的自由能变化。

金属结晶的过程金属结晶的过程是指金属从液态转变为固态的过程,主要包括以下几个步骤:1. 熔化:金属首先被加热至其熔点以上,从固态转变为液态状态。

在液态状态下,金属的原子或离子不再排列成有序的晶格结构,而是以无序的方式移动和分布。

2. 过冷:在液态金属中,存在着过冷现象,即金属在熔点以下的温度仍保持液态状态。

这是由于金属液体的结构稳定性较高,需要在一定的条件下才能转变为固态。

3. 成核:一旦金属液体过冷,其中的一些原子或离子会以有序的方式开始重新排列,并在液体中形成微小的固体核,这个过程被称为成核。

成核通常发生在液体中的一些不均匀区域或者在液体表面。

4. 长大:成核后的微小固体核会通过原子或离子的迁移和积聚来继续生长,形成更大的晶粒。

这个过程被称为晶粒长大。

晶粒的生长速度与温度、压力和扩散速率等因素相关。

5. 完全凝固:当晶粒不断长大并且互相连接时,整个金属体开始逐渐凝固并过渡为固态金属。

在凝固完成后,金属的晶格结构变得有序,并且晶粒相互连续形成一个连续的金属晶体结构。

需要注意的是,金属结晶的过程受到多种因素的影响,包括温度、压力、成核的条件和速率、扩散速率等。

不同的金属在结晶过程中可能会呈现出不同的特征和晶粒形状。

当金属进入液态状态后,其原子会具有较高的热能,能够自由移动,而且相互之间的相互作用较弱。

在这种状态下,金属的原子会以随机的方式排列和移动。

随着金属液体的过冷,即温度低于其熔点时,会发生成核现象。

成核是指在固态金属中形成起始晶核的过程。

成核可以通过两种方式发生:1. 自发成核:在金属液体中存在一些局部的原子或离子团聚形成团簇,这些团簇会进一步成长并形成微小的晶核。

自发成核的速率在一定温度下是稳定的,与金属的化学性质和温度有关。

2. 异质成核:当金属液体接触到具有相同或相似晶格结构的固体表面时,固体表面可以作为异相核心,促使金属液体中的原子团聚并形成晶核。

异质成核可以显著增加金属结晶的速率。

金属凝固原理

金属凝固原理是物理学中最重要的概念之一,它是指当温度降低到一定程度时,金属内部从液态直接过渡到固态的过程。

这种过程叫做凝固或结晶。

在该过程中,金属内部具有一种特殊的结构,即“金属晶格”。

金属晶格是一种稳定的结构,由许多小空间和原子构成,并且可以承受很大的力。

金属凝固原理是一个相对复杂的概念,涉及到物理学、化学、材料学等多个领域。

它的基本原理是,温度降低时,金属内部产生秩序,原子开始排列形成一种晶格结构,从而使金属变成固态。

金属凝固原理是金属加工工艺中最重要的一环,同时也是材料性能分析的基础。

因此,金属凝固原理的研究和应用对于金属加工工艺的改进和优化具有重要意义。

首先,金属凝固原理的研究依赖于量子力学理论,也就是研究金属晶格中原子的行为。

在量子力学理论的基础上,工程师可以利用计算机模拟金属的凝固过程,进一步探究金属凝固原理。

其次,金属凝固原理的研究也受益于材料科学技术的发展。

如X射线衍射仪(XRD)可以检测金属内部晶格结构的信息,从而更好地理解金属凝固原理。

此外,金属凝固原理的研究也受益于材料工程学的发展。

例如,在实验室中,可以通过不同的温度调节和材料组成,模拟金属凝固过程,以更深入地理解金属凝固原理。

金属凝固原理是物理学、化学、材料学等多个领域的重要内容,其研究对金属加工工艺的改进和优化具有重要意义。

因此,金属凝固原理的研究将会在未来发挥重要作用。

金属凝固原理

金属凝固原理是指金属从液态到固态的过程。

在金属熔化后,通过降低温度或进行其他处理,金属开始逐渐凝固。

凝固过程中,金属内部的原子或分子逐渐重新排列并结晶,形成有序的晶体结构,从而形成固态金属。

金属凝固原理基于凝固行为的研究,涉及到熔化、相变、晶体生长等多个方面。

首先,金属在熔化过程中,吸收热量使得金属内部的原子或分子运动加速,失去了原子之间的排列有序性,形成了液态金属。

当温度进一步降低时,金属开始进入凝固阶段。

在凝固的早期,金属内部出现一些微小的核心,这些核心是由一部分原子或分子聚集形成的。

这些核心吸引周围的原子或分子,从而导致晶体生长。

晶体生长过程中,较小的核心会扩大并联系在一起,形成更大的晶体。

在金属凝固过程中,晶体生长的速度取决于多种因素,包括温度、凝固速率、金属成分等。

高温下,原子或分子的运动速度较快,晶体生长速度较快;而低温下,晶体生长速度较慢。

凝固速率越快,金属内部的原子或分子越来越无序,晶体结构越复杂。

凝固过程中,金属的凝固形式也有多种,常见的有均匀凝固和偏析凝固。

均匀凝固指金属内部晶体结构均匀、成分均匀分布的凝固方式,一般适用于成分均匀的金属。

而偏析凝固则是指金属内部存在组分不均匀的现象,即某些金属元素或杂质在凝

固过程中会向其中心或表面区域富集。

综上所述,金属凝固原理是由金属熔化到固态的过程,涉及到熔化、相变、晶体生长等多个方面。

通过研究金属凝固原理,我们可以更好地理解金属的结构与性能,并可以针对不同的凝固条件来控制金属的制备过程。