部编人教版八年级下册语文全册教案(2018新版教材)

- 格式:pdf

- 大小:5.16 MB

- 文档页数:95

八年级下学期语文全册教案一、教学目标。

1. 知识目标。

通过本学期的语文教学,学生将掌握以下知识:词语的辨析和运用。

文言文阅读和理解。

诗词鉴赏和背诵。

作文表达能力的提高。

2. 能力目标。

提高学生的阅读理解能力和写作能力。

培养学生的文学鉴赏能力。

增强学生的语言表达能力。

3. 情感目标。

培养学生对语文的兴趣和热爱。

培养学生的审美情感和人文精神。

二、教学重点和难点。

1. 教学重点。

文言文阅读和理解。

诗词鉴赏和背诵。

作文表达能力的提高。

2. 教学难点。

文言文的理解和翻译。

诗词的鉴赏和理解。

作文的结构和表达能力。

三、教学内容。

1. 词语辨析和运用。

教师通过课文中的词语,引导学生进行辨析和运用,提高学生的词汇量和语言表达能力。

2. 文言文阅读和理解。

通过选取经典的文言文进行阅读和理解,让学生了解古代文学,培养学生的文学鉴赏能力。

3. 诗词鉴赏和背诵。

教师选取一些经典的诗词,让学生进行鉴赏和背诵,培养学生的审美情感和语言表达能力。

4. 作文表达能力的提高。

通过不同类型的作文训练,提高学生的作文表达能力,让学生掌握不同类型作文的结构和写作方法。

四、教学方法。

1. 听说读写结合。

教师通过听、说、读、写的方式进行教学,让学生全面提高语言能力。

2. 启发式教学。

教师通过启发式的教学方法,引导学生自主学习,培养学生的学习兴趣和能力。

3. 多媒体辅助教学。

教师利用多媒体手段进行教学,让学生通过图文并茂的方式更好地理解和掌握知识。

五、教学过程。

1. 词语辨析和运用。

通过课文中的词语,教师引导学生进行辨析和运用,让学生掌握词语的正确用法。

2. 文言文阅读和理解。

教师选取经典的文言文进行阅读,让学生了解古代文学,培养学生的文学鉴赏能力。

3. 诗词鉴赏和背诵。

教师选取一些经典的诗词,让学生进行鉴赏和背诵,培养学生的审美情感和语言表达能力。

4. 作文表达能力的提高。

通过不同类型的作文训练,提高学生的作文表达能力,让学生掌握不同类型作文的结构和写作方法。

【导语】《在长江源头各拉丹冬》是初中语⽂⼈教版⼋年级下册(2018年春季修订版)第18课的课⽂,本⽂记述了作者跟随摄制组在各拉丹冬游览的经历,描写了雪域⾼原的壮美景⾊,展现了⼤⾃然伟⼤的神奇,表达了作者观瞻如此壮景由衷涌出的豪情。

准备了以下内容,供⼤家参考!篇⼀ 【知识与技能】 了解各拉丹冬,体会作者在描写壮美景观中所融⼊的情感。

【过程与⽅法】 朗读课⽂,抓住重点,学习⽂中写景的顺序和⽅法。

【情感、态度与价值观】 热爱祖国⼤好河⼭,积极关注环保,为保护美好⽣态做出⾃⼰的努⼒。

【重点】 学习作者细致观察景物,抓住重点,有序地描写景物特征。

【难点】 在写景的过程中,融⼊⾃⼰的情感。

【教法】 朗读法,讨论法。

【教具】 有关各拉丹冬的挂图和多媒体课件。

【课时】 1课时 长江如黄河⼀样是我们的母亲河,她也横贯中华⼤地,⽤她的⽢醇(江⽔)哺育着中华⼉⼥。

这条美丽⽽神奇的江河是多么让⼈亲近啊!同学们你们知道长江发源于什么地⽅呢?她的源头是什么样的呢?今天,我们将⽬光聚集到祖国西部的雪域⾼原上,去领略那⾥奇异的风光吧。

各拉丹冬位于青海省杂多县唐古拉⼭乡境内。

各拉丹东南北长50千⽶,东西宽30千⽶,除主峰各拉丹冬峰外,周围海拔6000⽶以上的⼭峰还有40余座,冰川覆盖⾯积790.4平⽅千⽶,有冰川130条。

雪线⾼度北坡5570⽶。

南北坡侧各有⼀条弧形冰川,南⽀姜根迪如冰川,长12.8千⽶,宽1.6千⽶,尾部有5千⽶长的冰塔林,是长江正源沱沱河的发源地;北⽀冰川长10.1千⽶,宽1.3千⽶,尾部有2千⽶长的冰塔林,冰桥、冰草、冰针、冰蘑菇、冰湖、冰钟乳、冰塔等构成千姿百态的冰塔林世界。

各拉丹冬地区不仅⽔资源丰富,还蕴藏着⼤量的黄铜、黄铁、⽔晶等珍贵矿物。

在严寒的⽓候条件下,⾼⼭草原上仍然牧草丰盛,为优良的天然草场,是⽩唇⿅、野驴、雪豹、⾼峰雪鸡等20多种野⽣动物天然庇护所。

除此之外,还有野⽜、野驴、藏羚⽺等国家保护动物。

8时间的脚印1、理清文章的思路,弄清说明的层次,体会本文单句成段的作用。

2、品味本文生动有趣的语言。

3、学会用辩证的观点看问题,认识岩石记录时间的奇异功能及其意义,培养学生的探索意识和科学精神。

一、导入新课播放导入视频。

如视频中所言,通过一撮沙子,就能得知地球的年龄。

这看起来十分不可思议,岩石真的有如此强大的记录历史的力量吗?它是怎么记录那些已逝的时间的?让我们在《时间的脚印》一文中寻找答案。

二、教学新课目标导学一:关注单句成段,把握文章内容1、请同学们花三十秒迅速扫读课文,说说本文在形式上有什么特点。

明确:有不少单句成段。

2、在说明文中,单句成段很有可能意味着这个句子起着总结性作用,把握这些句子,能让我们更加迅速、清晰地把握文章内容。

请同学们给正文部分的自然段标上序号,重点关注这些单句成段的句子,把握文章内容,给课文划分层次。

明确:重点单句引导把握:第1段:“时间一年一年地过去。

”引出后文,后三段文字都在记叙如何记录时间的痕迹。

第5段:“岩石是怎样记下时间的呢?”这是一个总起句,与下段一问一答说明了岩石在被破坏与重生的过程中记录时间。

第7段:“真的有‘海枯石烂’的时候。

”这是一句提示语,后文则围绕岩石如何被破坏展开。

第11段与第13段:“水和空气还能够进入岩石内部的孔隙中造成破坏。

”“地面上和地下的生物,也没有放弃对岩石的破坏。

”此两段明显是对第7段的进一步阐述。

第18段:“经过长期的重压和胶结,那些碎石和泥沙重新形成了岩石。

”回应第5段内容,同时引起后文岩石形成的具体过程。

第22段:“岩石保存了远比上面所说的多得多的历史痕迹。

”引出下文的具体举例。

……结合对上述单句成段句子的综合分析,可将全文31个自然段分为三个部分。

第一部分(1—4段)引出话题:岩石是大自然记录时间的重要方式之一。

第二部分(5—29段)岩石是怎样记录时间的。

又分为两层:第一层(5—21段)岩石的厚度和顺序可以记录时间。

第二层(22—29段)岩石保存了历史的痕迹。

第一课:社戏/鲁迅(共3课时)教学目标:一理解主题与材料、写景与抒情的关系。

[来源:二领会课文用词造句准确、鲜明、主动的特点。

三认识农民及农民孩子的高尚淳朴的优秀品质和聪明的才干,了解课文所表达的对劳动人民的深厚真挚的思想感情。

教学设想:一安排3教时。

二课文的写作年代和该文所反映的时代距离今天的时间较远,因此教学重点应放在读懂弄通原文上,亦即首先让学生理解字、词、句、篇最基本的东西;在这基础上,再懂得主题与材料、写景与抒情的关系。

这后面两点是教学中的难点。

三读写结合,进行一次记事为主的写作练习。

第一课时教学要点:作者简介及题解;通读课文,理清脉络。

教学过程:一联系旧课,引出新课。

问:上学期,我们学过鲁迅哪篇文章?这篇文章主要表现了什么内容?答:上学期学过鲁迅的《从百草园到三味书屋》。

这篇文章写了百草园中生活的趣味、欢乐和在三味书屋读书的枯燥。

通过鲜明的对比,表现了对大自然,对自由生活的热爱,对束缚儿童思想的封建教育的批判。

[来t]教师:《从百草园到三味书屋》是鲁迅回忆童年时代生活的文章,内容基本上是真人真事。

今天我们要学的一篇文章,虽然也是写童年生活的,不过这是一篇小说,是在真人真事基础上的艺术概括,它的题目叫“社戏”。

社戏鲁迅(板书)二作者介绍及题解。

鲁迅在谈到自己青少年时代的生活和思想时曾说:“我母亲的母家是农村,使我能够间或和许多农民相亲近。

”(《集外集拾遗》)这一种十分可贵的“亲近”,对鲁迅有着重要而深刻的影响。

鲁迅虽然出生在城市绍兴,但从小就同农民和农村保持密切的联系。

少年时代的鲁迅接触长妈妈等贫苦善良的农民,受到他们的启发和教育。

特别是鲁迅家庭破落以后,他更了解农民痛苦的生活,更同情他们悲惨的命运。

这些都反映在他的作品中。

《社戏》就形象地表现了迅哥儿和农民少年的美好友情,热情地歌颂了农民孩子高尚、淳朴的品质。

《社戏》的故事情节很简单,是用第一人称写的。

课文叙述“我”(即作品中的“迅哥儿”)与外婆家的农民孩子在看戏前后的一些有意思的事。

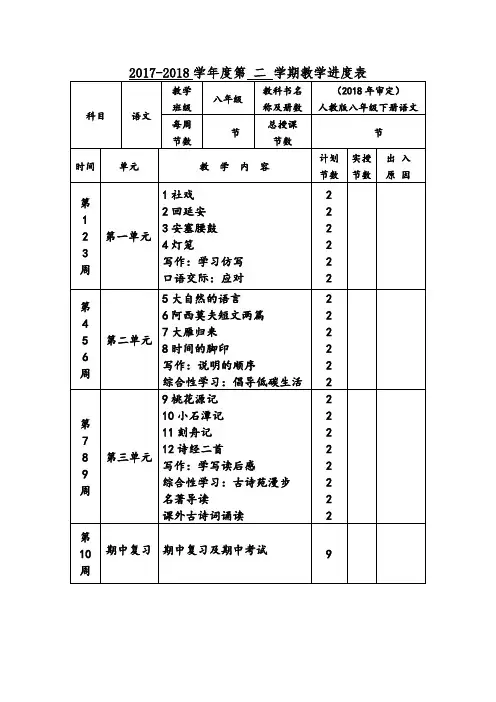

2018审定改版最新教案新版人教版八年级下册语文教全册教案教学设计.学科:;任课班级:;任课教师:;年月日2018春季部编八年级下册语文教学计划一、教学简析(一)教材分析:本册教材为共分为六个单元。

第一单元:阅读课文或表现各地风土人情,或展示传统文化习俗。

写作:学习仿写,口语交际:应对。

第二单元课文都是阐释事理的说明文,涉及物候学、地质学、生态学等领域,体现了求真、严谨的科学精神。

写作:说明的顺序。

综合性学习:倡导低碳生活。

第三单元是诵读古诗文,有的记事,有的记游,有的抒情。

阅读这些诗文,能够让我们了解古人的思想、情趣,感受他们的智慧,受到美的熏陶和感受。

写作:学写读后感。

综合性学习:古诗苑漫步。

第四单元:活动探究:任务一学习演讲词,任务二撰写演讲稿,任务三举办演讲比赛。

第五单元:本单元所选的课文都是游记,通过记述游览见闻,描摹山水风光,吟咏人文胜迹,抒发作者的情思。

写作:学写游记。

口语交际:即席讲话。

第六单元:古诗文,都是传统的名家名篇。

有对精神自由的渴望,有对学习生活、理想社会的期望,有“不平则鸣”的呐喊,有对民生疾苦的同情。

写作:学写故事。

综合性学习:以和为贵。

另外,在第三单元安排了名著导读《傅雷家书》,第六单元安排了名著导读《钢铁是怎样炼成的》,在第三、六单元后安排了八首课外古诗词诵读。

(二)学情分析:经过上学期的学习锤炼,八年级学生对语文课的学习有了新的认识,能大胆尝试和探究问题,开放性的问题有自己的独特见解,阅读理解和写作能力有所提高,但是也有部分学生缺乏学习语文的兴趣,语文积累较少,阅读面狭窄。

学生语文成绩两极分化严重,个别学生常用汉字都不能认识三分之一,这是本学期语文教学值得关注的重要问题。

二、教育教学目标根据知识和能力、过程和方法、情感态度和价值观三个维度,我将本学期教学的教学目标设计为以下几点:1、知识积累与运用:(1)掌握八年级下册语文所要识记的生字的字音、字形、字义。

(2)能默写教材要求背诵的古诗文。

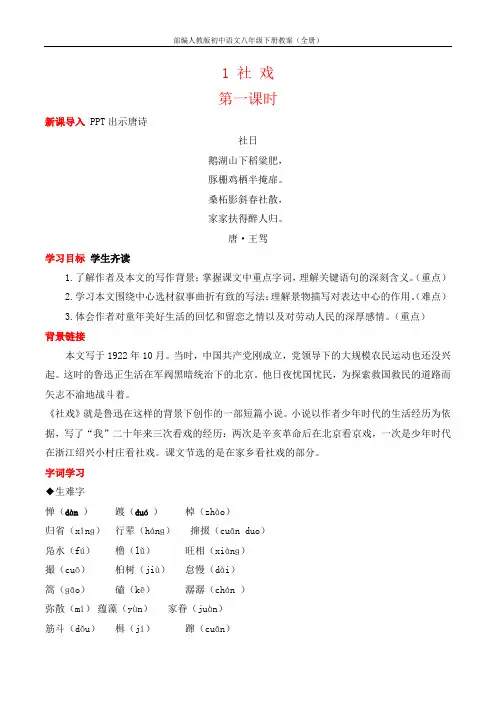

1 社戏第一课时新课导入 PPT出示唐诗社日鹅湖山下稻粱肥,豚栅鸡栖半掩扉。

桑柘影斜春社散,家家扶得醉人归。

唐·王驾学习目标学生齐读1.了解作者及本文的写作背景;掌握课文中重点字词,理解关键语句的深刻含义。

(重点)2.学习本文围绕中心选材叙事曲折有致的写法;理解景物描写对表达中心的作用。

(难点)3.体会作者对童年美好生活的回忆和留恋之情以及对劳动人民的深厚感情。

(重点)背景链接本文写于1922年10月。

当时,中国共产党刚成立,党领导下的大规模农民运动也还没兴起。

这时的鲁迅正生活在军阀黑暗统治下的北京。

他日夜忧国忧民,为探索救国救民的道路而矢志不渝地战斗着。

《社戏》就是鲁迅在这样的背景下创作的一部短篇小说。

小说以作者少年时代的生活经历为依据,写了“我”二十年来三次看戏的经历:两次是辛亥革命后在北京看京戏,一次是少年时代在浙江绍兴小村庄看社戏。

课文节选的是在家乡看社戏的部分。

字词学习◆生难字惮(dàn)踱(duó)棹(zhào)归省(xǐnɡ)行辈(hánɡ)撺掇(cuān duo)凫水(fú)橹(lǔ)旺相(xiànɡ)撮(cuō)桕树(jiù)怠慢(dài)篙(ɡāo)磕(kē)潺潺(chán)弥散(mí)蕴藻(yùn)家眷(juàn)筋斗(dǒu)楫(jí)蹿(cuān)◆多音字( xǐnɡ)归省( shěnɡ)省心(hònɡ)一哄而散(hǒnɡ)哄骗(hōnɡ)哄笑◆词语集注乐土:安乐的地方。

消夏:消除、摆脱夏天的炎热,避暑。

怠慢:冷淡;客套话,招待不周。

惮:怕,畏惧。

自失:(听得出神)忘了自己。

棹着:划着。

归省:指出嫁的女儿回娘家看望父母。

行辈:辈分。

撺掇:从旁鼓动人做某事。

凫水:游泳。

絮叨:翻来覆去地说。

依稀:隐隐约约。

纠葛:纠缠不清的事情;纠纷。

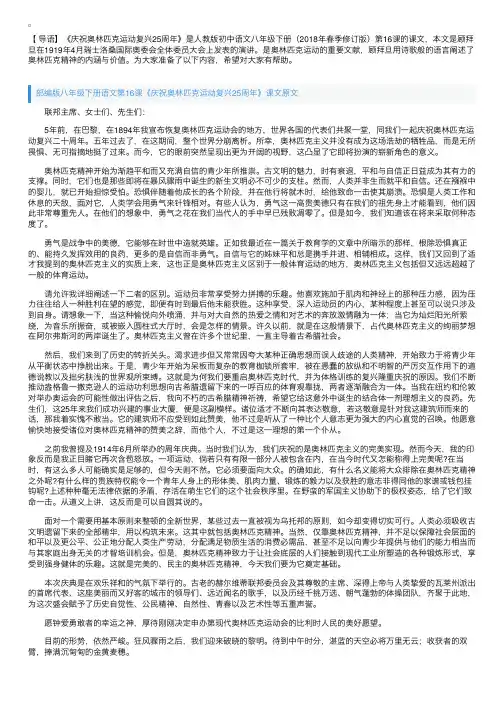

【导语】《庆祝奥林匹克运动复兴25周年》是⼈教版初中语⽂⼋年级下册(2018年春季修订版)第16课的课⽂,本⽂是顾拜旦在1919年4⽉瑞⼠洛桑国际奥委会全体委员⼤会上发表的演讲。

是奥林匹克运动的重要⽂献,顾拜旦⽤诗歌般的语⾔阐述了奥林匹克精神的内涵与价值。

为⼤家准备了以下内容,希望对⼤家有帮助。

部编版⼋年级下册语⽂第16课《庆祝奥林匹克运动复兴25周年》课⽂原⽂ 联邦主席、⼥⼠们、先⽣们: 5年前,在巴黎,在1894年我宣布恢复奥林匹克运动会的地⽅,世界各国的代表们共聚⼀堂,同我们⼀起庆祝奥林匹克运动复兴⼆⼗周年。

五年过去了,在这期间,整个世界分崩离析。

所幸,奥林匹克主义并没有成为这场浩劫的牺牲品,⽽是⽆所畏惧、⽆可指摘地挺了过来。

⽽今,它的眼前突然呈现出更为开阔的视野,这凸显了它即将扮演的崭新⾓⾊的意义。

奥林匹克精神开始为渐趋平和⽽⼜充满⾃信的青少年所推祟。

古⽂明的魅⼒,时有衰退,平和与⾃信正⽇益成为其有⼒的⽀撑。

同时,它们也是那些即将在暴风骤⾬中诞⽣的新⽣⽂明必不可少的⽀柱。

然⽽,⼈类并⾮⽣⽽就平和⾃信。

还在襁褓中的婴⼉,就已开始担惊受怕。

恐惧伴随着他成长的各个阶段,并在他⾏将就⽊时,给他致命⼀击使其崩溃。

恐惧是⼈类⼯作和休息的天敌,⾯对它,⼈类学会⽤勇⽓来针锋相对。

有些⼈认为,勇⽓这⼀⾼贵美德只有在我们的祖先⾝上才能看到,他们因此⾮常尊重先⼈。

在他们的想象中,勇⽓之花在我们当代⼈的⼿中早已残败凋零了。

但是如今,我们知道该在将来采取何种态度了。

勇⽓是战争中的美德,它能够在时世中造就英雄。

正如我最近在⼀篇关于教育学的⽂章中所暗⽰的那样,根除恐惧真正的、能持久发挥效⽤的良药,更多的是⾃信⽽⾮勇⽓。

⾃信与它的姊妹平和总是携⼿并进、相辅相成。

这样,我们⼜回到了适才我提到的奥林匹克主义的实质上来,这也正是奥林匹克主义区别于⼀般体育运动的地⽅,奥林匹克主义包括但⼜远远超越了⼀般的体育运动。

请允许我详细阐述⼀下⼆者的区别。

人教新课标版八年级语文下册教案全集(全册)内容预览:1.藤野先生(总第1一3课时)鲁迅教学目的:1.学习本文选取典型事例以表现人物品质的写法。

2.领会语言的感情色彩,理解作者的民族自尊心和爱国热情。

3.了解本文运用两条线索组织材料的方法。

重点难点:1.重点:理解选择典型事例突出人物品质的写法。

2.难点:(1)全文线索为作者与藤野先生交往--明线,作者的爱国主义思想--暗线。

(2)作者弃医从文的原因。

(3)结尾部分的作用。

教学方法:和谐教学法教学时间:3课时教学用具:小黑板、录音机教学过程:第一课时一、课前准备、身心放松欣赏歌曲《长大后我就成了你》。

二、导入新课、明确目标1、导入新课:学过了《从百草园到三味书屋》这篇散文,我们了解到三味书屋中的老先生虽然施行的是封建书塾教育,但思想还算开明,因此,鲁迅对他“很恭敬”。

虽是“很恭敬”,但并不是很有感情。

藤野先生是鲁迅在日本仙台学医时的一位日本医专的教授,他是一位怎样的老师呢?鲁迅对他的感情又是如何呢?让我们一起走访《藤野先生》吧!2、展示学习目标(1)解决字词(2)了解作者情况及时代背景。

(3)理清文章结构,划分层次,概括内容。

(4)分析第一部分。

三、自主学习,合作探究1、检查预习情况(1)读准下列加点字的注音。

驿站教诲系住芦荟瞥见畸形匿名诘责杳无消息深恶痛疾油光可鉴绯红(2)解释词语。

宛如绯红油光可鉴驿站掌故不逊诘责杳无消息瞥见2、介绍作者情况及时代背景3、阅读课文,在理解课文的基础上,分小组讨论“导学提纲”中的问题,然后回答。

导学提纲:1.粗读课文,给文章分段,归纳段意。

2.朗读第一部分,想一想,作者在东京的所见所闻是什么?3.提问“东京也无非这样。

”“无非”的意思是什么?表现出作者一种什么情绪?4.提问:“油光可鉴”一词中“鉴”的本义是什么?词性发生了什么变化?在这里是什么意思?5.提问:“头顶上盘着大辫子,顶得学生制帽的顶上高高耸起,形成一座富士山。

17壶口瀑布1.有感情地朗读课文,在朗读中感受壶口瀑布的美。

2.抓住关键句,品味文章富有表现力的语言特点。

3.学习作者从声响、形状、态势等不同角度来描写壶口瀑布的特点的方法。

4.领会文章蕴含的深刻意义——无坚不摧、无往不胜、坚韧刚强的民族精神。

第1课时一、导入新课“黄河之水天上来,奔流到海不复回”,而最能体现黄河奔腾的气势的,莫过于黄河壶口瀑布了,教师简单介绍壶口瀑布的位置与形成。

出示3张有关瀑布的照片,请学生判断哪张为“壶口瀑布”。

请学生用一个词语,描绘一下3张中最喜欢的那幅照片,或在看到照片时的感觉。

今天我们学习著名的“文化散文”家梁衡笔下的壶口瀑布,感受壶口瀑布的气势。

二、教学新课目标导学一:朗读课文,感受壶口瀑布的气势教师播放课文朗读录音,学生听读,一边听一边画出描写壶口瀑布的语句,感受语言的魅力及壶口瀑布的气势。

学生自由朗读,根据刚刚听读的体会,带着感情朗读课文,再次体会壶口瀑布的意境美。

并说说文章两次写到壶口瀑布的情景,分别是什么季节。

在文中标出两次所在的段落。

明确:第一次是雨季,在第二自然段;第二次是枯水季节,在第三、四自然段。

目标导学二:分析壶口瀑布的特点1.要求学生从文中找出描写雨季和枯水季壶口瀑布的语句。

思考:雨季的瀑布有什么特点?枯水季的瀑布又有何特点?你是从哪些句子中看出来的?明确:(1)雨季壶口瀑布特点:惊心动魄、气势磅礴。

从下面句子可以看出来:①车还在半山腰就听见涛声隐隐如雷,河谷里雾气弥漫,我们大着胆子下到滩里,那河就像一锅正沸着的水。

②那沟已被灌得浪沫横溢,但上面的水还是一股劲地冲进去,冲进去……。

③我在雾中想寻找想象中的飞瀑,但水浸沟岸,雾罩乱石,除了扑面而来的水汽,震耳欲聋的涛声,什么也看不见,什么也听不见,只有一个可怕的警觉:仿佛突然就要出现一个洪峰将我们吞没。

(2)枯水季瀑布的特点:气势磅礴、雄伟壮大、坚韧不拔、刚中带柔的特点。

从下面句子可以看出来:①河水从五百米宽的河道上排排涌来,其势如千军万马,互相挤着、撞着,推推搡搡,前呼后拥,撞向石壁,排排黄浪霎时碎成堆堆白雪。

第1课 社戏【导学目标】 1.理清文章的脉络,把握文章的内容。

2.理解本文景物描写优美、心理描写细腻、语言流畅自然的特点。

3.学习小说三要素。

理解人物和环境对表现主题的作用。

4.认识农家小友高尚、淳朴的优秀品质。

【课时计划】 2课时 第一课时完成步骤一、二,第二课时完成步骤三、四、五。

学生齐读导学目标,圈点关键词,做到对学习任务心中有数。

教法指导: 1.自主学习让学生围绕“自主学习”中的知识点进行自主学习。

(1)带着导学目标,认真阅读课文及相关参考资料,捕捉课文中的关键段落、句子、词语,尽量独立完成“自主学习”中的思考题,准备展示交流。

(2)记录疑难问题,将自主学习没有解决的问题记录下来,用于合作探究时解决。

2.合作学习(1)每个小组派1~2名代表展示“自主学习”中的答案,同小组内其他成员在小组长的统一安排下合作完成“合作探究”中的思考题。

(2)同桌之间互相讨论,有分歧不能达成一致的,小组讨论;小组内不能达成一致的,组长记录下来,以备全班讨论时交流。

(3)全班讨论时,教师不能一下子给出答案,在学生思维的火花充分碰撞后,再点拨引导,达到启发思维的目的。

情景导入 生成问题童年生活犹如一幅五彩斑斓的图画,犹如一串欢快跳动的音符,说不尽,道不完。

在成人后,回忆这段往事,对当时的人和事,更有一种永生难忘的体验。

现在,让我们一起走进鲁迅先生的《社戏》,去点燃我们追忆童年的情感之火吧!自学互研 生成新知步骤一 知识梳理 夯实基础 1.读准字音,认准字形 归省.(x ǐng) 行.辈(h áng) 惮.(d àn) 絮叨..(x ù dao) 怠.慢(d ài) 撺掇..(.cu ān duo) 凫.水(f ú) 潺.潺(ch án) 蕴藻.(.z ǎo) 家眷.(ju àn) 皎.洁(ji ǎo) 漂渺.(mi ǎo) 纠葛.(g ã) 2.词语解释归省:指出嫁的女儿回娘家看望父母。

2018-2019学年度第二学期部编人教版八年级下册教案集第一课:社戏/鲁迅(共3课时)教学目标:一理解主题与材料、写景与抒情的关系。

二领会课文用词造句准确、鲜明、主动的特点。

三认识农民及农民孩子的高尚淳朴的优秀品质和聪明的才干,了解课文所表达的对劳动人民的深厚真挚的思想感情。

教学设想:一安排3教时。

二课文的写作年代和该文所反映的时代距离今天的时间较远,因此教学重点应放在读懂弄通原文上,亦即首先让学生理解字、词、句、篇最基本的东西;在这基础上,再懂得主题与材料、写景与抒情的关系。

这后面两点是教学中的难点。

三读写结合,进行一次记事为主的写作练习。

第一课时教学要点:作者简介及题解;通读课文,理清脉络。

教学过程:一联系旧课,引出新课。

问:上学期,我们学过鲁迅哪篇文章?这篇文章主要表现了什么内容?答:上学期学过鲁迅的《从百草园到三味书屋》。

这篇文章写了百草园中生活的趣味、欢乐和在三味书屋读书的枯燥。

通过鲜明的对比,表现了对大自然,对自由生活的热爱,对束缚儿童思想的封建教育的批判。

教师:《从百草园到三味书屋》是鲁迅回忆童年时代生活的文章,内容基本上是真人真事。

今天我们要学的一篇文章,虽然也是写童年生活的,不过这是一篇小说,是在真人真事基础上的艺术概括,它的题目叫“社戏”。

社戏鲁迅(板书)二作者介绍及题解。

鲁迅在谈到自己青少年时代的生活和思想时曾说:“我母亲的母家是农村,使我能够间或和许多农民相亲近。

”(《集外集拾遗》)这一种十分可贵的“亲近”,对鲁迅有着重要而深刻的影响。

鲁迅虽然出生在城市绍兴,但从小就同农民和农村保持密切的联系。

少年时代的鲁迅接触长妈妈等贫苦善良的农民,受到他们的启发和教育。

特别是鲁迅家庭破落以后,他更了解农民痛苦的生活,更同情他们悲惨的命运。

这些都反映在他的作品中。

《社戏》就形象地表现了迅哥儿和农民少年的美好友情,热情地歌颂了农民孩子高尚、淳朴的品质。

《社戏》的故事情节很简单,是用第一人称写的。

部编人教版八年级下册语文全册教案道客巴巴【教学目标】1、知识目标:⑴积累文言词语,增强文言语感。

⑵了解作者及写作背景,知人论世,便于理解作者丰富而微妙的思想感情。

⑶感受北方初春景象,理解作者寄情山水的意趣。

2、能力目标:⑴重视诵读,在朗读中把握文意,逐步提高学生的自学能力。

⑵理解文章的意境和作者的思想感情,体味作者个性化的写景抒情风格。

⑶体会本文拟人、比喻等手法的运用及其表达效果,引导学生把握形象生动的写景技巧。

3、德育目标:感受北方早春景色,培养学生热爱大自然的感情。

【教学重点】引导学生感受作品优美的意境,体会作品中流露的思想感情。

【教学难点】1、品读课文,体会本文写景的技巧,学习作者善于抓住景物特点生动传神地进行描写的方法。

2、理解“夫不能以游堕事,潇然于山石草木之间者,惟此官也。

”的丰富意蕴。

【教学方法】1、讨论点拨法。

2、诵读感悟法。

【教具准备】多媒体。

【课时安排】一课时。

【教学过程】一、导入新课经历了漫长的严冬之后,我们终于盼来了温暖的春天。

昨日的一场小雨,让我们想起了“天街小雨润如酥,草色遥看近却无。

”的诗句。

你能给大家描绘一下你眼中或心中的春之美景吗?(生答略)今天让我们一起随着明代文学家袁宏道的脚步到北京郊外满井去走一走,看一看,领略一下那时那地的春之美景吧!(课件出示幻灯片1──课题)二、正课1、让我们先来检测一下同学们预习生字词的情况。

(课件出示幻灯片2──掌握下列词语的读音。

)(生按小组每人一词轮答,出错者由生自由纠正。

)燕地(yān)廿(niàn)二月花朝节(zhāo)鲜妍(yán)明媚堕事(huī)飞沙走砾(lì)恶能无纪(wū)曝(pù)沙之鸟呷(xiā)浪浅鬣寸许(liè)髻鬟(jì huán)脱笼之鹄(hú)靧面(huì)汗出浃(jiā)背罍而歌者(léi)红装而蹇(jiǎn)者2、现在让我们一起走进课文,大声地自读课文,边读边疏通文意,不理解的地方作上标记,读完之后互相交流一下,仍不能理解的提出来大家一起探讨,然后我们再来领略作者笔下的满井春色吧!(课件出示幻灯片3──积累下列文言词语。

仕和希望得到对方援引的心情。

“气蒸云梦泽,波撼岳阳城”笔力千钧,千古传诵,是描写洞庭湖的名句。

【教学目的】

1.激发学生阅读和欣赏诗歌的兴趣,尝试用“唱诗”的新方法进行诗歌的背诵训练。

2.引导学生初步把握赏析诗歌的方法,学会收集诗歌的有关资料。

3.批判性地学习诗人“含蓄、委婉地自我推荐”的精神,对学生进行“勇敢地亮出自己、勇敢地展示自己的才华”的教育。

【教学重点】

1、激发学生阅读和欣赏诗歌的兴趣,引导学生初步把握赏析诗歌的方法;

2、对学生进行“勇敢地亮出自己、勇敢地展示自己的才华”的教育。

【教学难点】

激发学生阅读和欣赏诗歌的兴趣,引导学生初步把握赏析诗歌的方法。

【教学设想】

、自主学习:

赏析写景抒情诗歌的基本方法:

朗读(初步感知诗情)——收集(诗歌的有关资料)——品味(诗歌的语言)——想象(身临诗中之境)——联想(体会诗人之情)

2、多媒体辅助教学

3、教学时数:1课时

【教学过程】

一、导入:

(1)师:同学们,“诗言志,歌咏情”,诗歌以凝练的笔墨,鲜明的节奏,和谐的音韵,给我们以美的享受,给我们以美的熏陶。

作为一个炎黄子孙,只要谈。

2018审定改版最新教案新版人教版八年级下册语文教全册教案教学设计教案说明:本教案是2018年审定最新版教材全册教案教学设计,教案内容详细环节齐全,可A4纸直接打印。

本教案还存在许多不足之处,望广大网友谨慎下载.学科:;任课班级:;任课教师:;年月日1社戏1.掌握相关文学、文化常识,概括主要事件,学习围绕中心选材、叙事详略得当的写法。

2.体会叙述、描写、抒情、议论等多种表达方式综合运用的表达效果。

3.通过揣摩语句的含义,分析人物形象,感受童真童趣以及劳动人民的纯朴善良、友爱无私的美好品质。

4.体会作者对美好童年生活的回忆和眷念之情,理解传统民俗的价值和意义。

第1课时一、导入新课欣赏“社戏”视频。

它,是中华民族文化的瑰宝,是东方的歌剧,是华夏儿女心中的国粹。

它就是——戏曲。

从戏曲中我们可以欣赏到唱腔的音韵美、脸谱的绘画美、服装的造型美。

今天我们一起走进鲁迅的童年回忆,看看鲁迅笔下的“社戏”。

二、教学新课目标导学一:介绍作家作品及背景1.社戏知识简介。

“社”原指土地神或土地庙,在绍兴,社是一种区域名称,社戏就是社中每年所演的“年规戏”。

简单地说,凡一村或几村合伙出钱,为祭神而演,大家可看的戏便是“社戏”。

2.《呐喊》简介。

本文选自《呐喊》。

《呐喊》是鲁迅1918年至1922年所作的短篇小说的结集,作品真实地描绘了从辛亥革命到五四运动时期的社会生活,揭示了种种深层次的社会矛盾,对中国旧有制度及部分陈腐的传统观念进行了深刻的剖析和比较彻底的否定,表现出作者对民族生存浓重的忧患意识和对社会变革的强烈愿望。

这部小说集于1923年8月由北京新潮出版社出版,集中有《狂人日记》《药》《明天》《阿Q正传》等十四篇小说。

3.背景简介。

《社戏》写于1922年10月,当时社会黑暗,农民痛苦,使作者唤起心中保留的一块净土——平桥村。

那里有外祖母的慈爱,也有淳朴善良农民的抚爱,更有热情能干小伙伴的友爱。

那里还有一片可以摆脱封建教育和封建伦理观念的自由天地。

2018部编人教版八年级语文下册《大雁归来》教案共3篇2018部编人教版八年级语文下册《大雁归来》教案1 2018部编人教版八年级语文下册《大雁归来》教案一、课文简介本课文为一篇记叙文,讲述了冬天大雁飞往南方,春天归来北方的故事。

文章通过对大雁群体的生活习性及其对人类对自然的感悟,引导学生正确对待生命、珍惜环境。

同时,该文章的语言简洁、优美,对提升学生阅读理解和语言表达能力有很好的帮助。

二、教学重点通过本文教学,可以达到以下几个方面的教学目标:1.培养学生的阅读理解能力,能够理解记叙文的文体特点及在其中体现的思想感情。

2.让学生通过文中描写大雁的生活习性,了解动物的天性和生态环境,引导学生珍惜生命、保护环境的观念。

3.通过学生作文,锻炼学生的语言表达和写作能力。

三、教学过程1.导入利用介绍大雁的群体生活习性来激发学生对大雁的好奇心。

可以通过图片或者学生自己画画来展示,同时提出以下问题:1)大雁为什么要组成群体?2)大雁飞向南方的原因?3)大雁春天归来有什么特别之处?4)你觉得大雁向南飞、向北飞的背后有着什么样的寓意?2.阅读让学生阅读本文,并借助教师提供的问题和概括性语言引导学生理解文章并提炼出文中的文化内涵,比如:1)大雁群体的行为和生命状态,传递出珍惜生命、保护自然环境的信息。

2)大雁向南、向北飞的过程中,反映出生命的迁徙、对故土的眷恋和对未来的恐惧。

3)大雁归来的情形,呼唤人类对于自然生命回归的共鸣。

3.分析在讲解文章的基础上,教师可以引导学生分析文章的语言特点和表达手法,比如:1)简明、生动的语言表达,使文章通俗易懂。

2)通过描写大雁的生态环境,引发读者感悟自然之美和珍惜之情。

3)直白的叙述,表达出对生命和珍视环境的认同和敬畏。

4.写作最后,让学生按照自己的理解,以“大雁回归”为主题,写一篇有思想性和情感性的作文。

在写作过程中,可以活用阅读、分析的技能,提高学生的语言表达和写作能力。

四、教学建议1.针对学生水平不同,可以采用分层教学方法,让学习能力相近的学生一起读文章,进行交流学习。