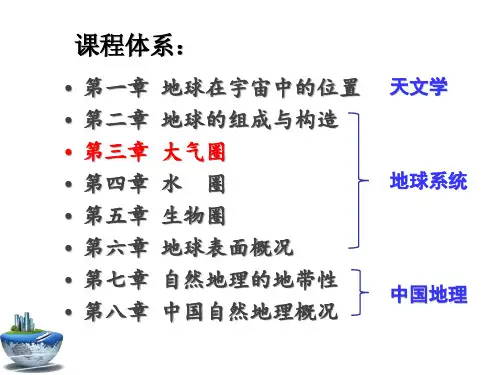

第三章 第四纪大气圈与气候基本特征

- 格式:ppt

- 大小:4.61 MB

- 文档页数:64

第三章 第四节 世界的气候要点一:气候的地区差异1.气候的两大要素气温和降水是气候的两大要素。

2.气候的地区差异不同地区的气温和降水情况不一样,气候就很不相同。

世界上有的地区终年炎热多雨;有的地区长冬无夏,终年寒冷;有的地区干旱少雨;有的地区冬季寒冷,降水稀少,夏季炎热,雨水集中。

根据各地气候的差异,人们将气候分为不同类型。

【例题1】我们最为关注的气候要素是( )A.气温和光照B.降水和风力C.气温和降水D.气温和风力点拨:气温和降水是气候的两大要素,人们根据不同气温和降水的组合,把全球分为不同的气候类型。

答案:C要点二:世界气候类型的分布(重点)l. 世界气候类型的分布虽然世界各地的气候复杂多样,但是它们的分布有一定规律。

其中,热带的气候大致分布在南、北回归线之间,寒带的气候大致分布在南、北极圈内,亚热带和温带的气候大致分布在北回归线与北极圈、南回归线与南极圈之间。

(1)热带气候的分布及特点。

[来源:学科网ZXXK](2)亚热带气候的分布及特点(3)温带气候的分布及特点(4)寒带和高原山地气候的分布及特点2.不同的自然景观不同的气候类型呈现不同的自然景观,如下表:【例题2】图中所示的气候类型是( )A.地中海气候B.热带雨林气候C.温带海洋性气候D.温带季风气候点拨:本题关键看气温曲线图和降水量柱状图来判断气候类型。

从图中可以看出,气温和降水的分配没有同期,也就是说冬季温和但是降水量多,夏季高温但是降水量少,所以这种典型的气候是地中海气候。

故选A。

答案:A【例题3】亚洲面积最大的气候类型是( )A.温带季风气候B.温带大陆性气候C.温带海洋性气候D.亚热带季风和湿润气候点拨:本题为单一型选择题,主要考查气候类型的分布状况。

亚洲地处世界最大的大陆——亚欧大陆的东部,因而温带大陆性气候分布广。

故本题答案为B。

答案:B要点三:影响气候的主要因素(难点)1.纬度位置纬度位置是影响气候最主要的因素,由于地球是一个球体,所以不同纬度地区接受太阳的辐射不同,纬度的高低决定了一个地区接受太阳光热的多少。

三圈环流与气候知识点1、热力环流与地球气候的关系大气环流主要表现为,全球尺度的东西风带、三圈环流(哈得莱环流、费雷尔环流和极地环流)、定常分布的平均槽脊、高空急流以及西风带中的大型扰动等。

大气环流既是地-气系统进行热量、水分、角动量等物理量交换以及能量交换的重要机制,也是这些物理量的输送、平衡和转换的重要结果。

太阳辐射在地球表面的非均匀分布是大气环流的原动力。

大气环流构成了全球大气运动的基本形势,是全球气候特征和大范围天气形势的主导因子,也是各种尺度天气系统活动的背景。

从全球来讲,大气环流实现了高低纬之间、海陆之间的水热交换,是全球各地天气和气候形成的重要因素,以亚欧非大陆为例,我们了解大气环流对气候的影响。

一、季风环流形成的季风气候。

季风环流对气候的影响,以东亚地区作为代表,东亚地区位于世界上最大的大陆和最大的大洋的之间,海陆热力性质差异最显著,东亚地区的季风气候是最显著和典型的。

在冬季,太阳直射点南移,陆地强烈降温,形成冷高压,东亚盛行西北风。

西北风来自寒冷干燥的亚欧大陆的内部,其影响下的地区寒冷干燥。

夏季,太阳直射点北移,太平洋上副高增强,东亚受到东南季风影响,此时的气候特征是增样的。

东南季风来自温暖湿润的洋面,夏季陆地强烈升温,此时东亚季风气候区高温多雨。

受季风影响的范围,最北达到东北地区和俄罗斯的远东地区,最南可达南亚和东南亚中南半岛,在这么广阔的区域内,因为纬度跨度大,南北热量条件差异大,因此自北向南依次出现了①温带季风气候,②亚热带季风气候、③热带季风气候。

(见幻灯)他们共同的特征是雨热同期。

二、三圈环流对气候的影响1、气压带和风带性质我们以赤道低压为例,其包含的两层信息,一是赤道地区,二是低压,气流强烈上升,因此我们可以推测出其控制下的地区,常年高温多雨。

与此相对的是副热带高压控制下的地区的气候的特征是怎样的?热量还是很充足,但是因为高压控制降水少,顾其控制下的气候是高温少雨。

读幻灯我们如何理解信风控制下的气候同样也是干热、少雨的,和垂直运动不同,信风大气虽然作水平运动,但大气是从高纬流向低纬,在其运动过程中,气温是不断升高的,故不易冷凝形成降水。

●第四纪——人类时代1.早期猿人阶段(2百万年-1百75万年前):能人2晚期猿人阶段(1百万年前):直立猿人3早期智人阶段(50万年前):智人4晚期智人(新人)阶段(25万年-3万5千年前):现代人生物大灭绝事件●生物灭绝又叫生物绝种。

它并不总是匀速的,逐渐进行的,经常会有大规模的集群灭绝,即生物大灭绝。

●整科,整目甚至整纲的生物在可以很短的时间内彻底消失或仅有极少数残存下来。

●却总有其它一些类群幸免于难,还有一些类群从此诞生或开始繁盛。

●大规模的集群灭绝有一定的周期性,大约6200万年就会发生一次,但集群灭绝对动物的影响最大。

●陆生植物的集群灭绝不象动物那样显著。

第一次生物大灭绝:●时间:为距今4.4亿年前的奥陶纪末期。

事件:导致大约85%的物种绝灭。

●是地球史上第三大的物种灭绝事件,约85%的物种灭亡。

●古生物学家认为这次物种灭绝是由全球气候变冷造成的。

在大约4.4亿年前,现在的撒哈拉所在的陆地曾经位于南极,当陆地汇集在极点附近时,容易造成厚厚的积冰---奥陶纪正是这种情形。

大片的冰川使洋流和大气环流变冷,整个地球的温度下降了,冰川锁住了水,海平面也降低了,原先丰富的沿海生态系统被破坏了,导致了85%的物种灭绝。

第二次生物大灭绝:又称:第二次物种大灭绝,泥盆纪大灭绝●时间:距今3.65亿年前的泥盆纪后期。

事件:海洋生物遭受了灭顶之灾。

●对古气候的研究显示泥盆纪时期是温暖的。

●第二次物种大灭绝发生在泥盆纪晚期,其原因也是地球气候变冷和海洋退却。

●在距今约3.65万年前的泥盆纪后期,历经两个高峰,中间间隔100万年,是地球史上第四大的物种灭绝事件,海洋生物遭到重创。

第三次生物大灭绝:又称:第三次物种大灭绝、二叠纪大灭绝时间:距今2.5亿年前的二叠纪末期….事件:导致超过95%的地球生物灭绝●这次大灭绝是由气候突变、沙漠范围扩大、火山爆发等一系列原因造成。

●陨石撞击、气候变化、大气成分改变、火山活动、沙漠肆虐第四次生物大灭绝:又称:三叠纪大灭绝,第四次物种大灭绝时间:距今2亿年前的三叠纪晚期。

第四纪气候变化及其地质运动的影响一、第四纪构造运动的特点及其影响第四纪的构造运动,主要是延续第三纪以来且一直进行的型构造运动,及第四纪的大冰川运动.其影响即为新构造运动和冰川运动的影响。

李四光1934-1937年研究庐山冰川,《冰期之庐山》,认为中国第四纪时期存在冰川运动。

划分为几个冰期:鄱阳冰期、大姑冰期、庐山冰期,后人在庐山冰期之上增加了大理冰期.其证据主要有大坳冰斗、王家坡U形谷、漂砾等。

庐山冰期(Q 3: 分布于山上黄色泥砾,砾石擦痕少,近源,冰蚀地形保存完好.大姑冰期(Q 2:山上、山下均有红色泥砾冰蚀、冰碛地形均有保保存。

鄱阳冰期 (Q 1:分布于山下,山麓冰川,绛紫色泥砾,冰碛物坚硬。

古冰川研究的内容:1、冰川证据(遗迹的研究地形,沉积物,化石:提供气候条件 2、成冰条件(古冰川的研究气候条件:全球降温期、凉夏气候地形:雪线高度、坡度积冰区面积:ARR>0.6,形成冰川中国新构造运动同时也表现出继承性与新生性的特点。

新构造运动继承了老构造运动的方向和性质等特点对中国地貌形成的外动力,能够系统地或成套地追索其作用过程的,在时间上很难越出晚第三纪,多数是在上新世晚期到第四纪。

中国地貌的平面分布格局是燕山运动奠成的,而今天的地势高差却是新构造运动时期的喜马拉雅运动、尤其第二幕运动造成的,其对中国西部的影响远远大于东部。

新第三纪及第四纪堆积物大部分分布于现在地形的低洼处,如平原及山间盆地等,而这些地区大部分是新构造的下降地区,新构造运动的特点反映在沉积物的岩相结构上,如平原区河流冲击层中,一个河床相与河漫滩组合,是地壳一段稳定时期的产物。

大陆内也有许多新构造活动区。

中国黑龙江的五大连池、吉林长白山和云南腾冲等是第四纪火山活动区,京津唐、川西、云南等则是地震多发区。

青藏高原现今的地貌,也是新构造运动造成的,被视作地球的第三极。

青藏高原的大面积隆起对大气圈环流、印度洋暖湿气流的北行都有重要影响。

![4[1].大气圈、生物圈](https://uimg.taocdn.com/2b0388c269eae009581bec91.webp)

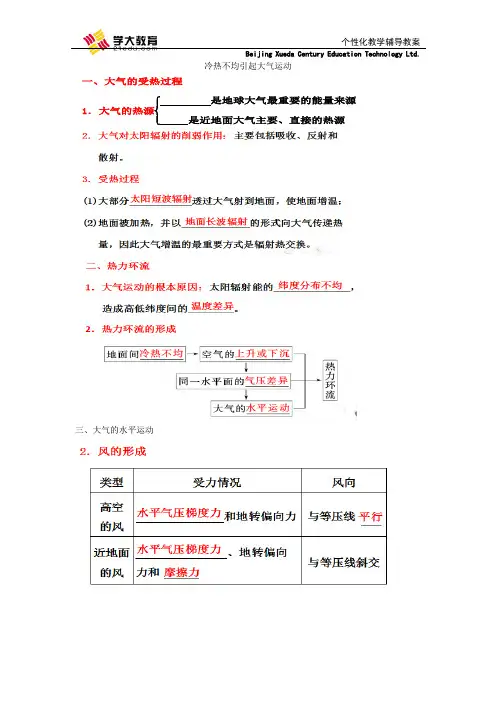

冷热不均引起大气运动三、大气的水平运动一、大气的受热过程 1.大气的热源⎩⎪⎨⎪⎧是地球大气最重要的能量来源 是近地面大气主要、直接的热源(1)由于大气密度随高度增加而降低,不同高度的大气所承担的空气柱高度不同,导致在垂直方向上随着高度增加气压降低。

即PA>PC,PB>PD. (2)因地面冷热不均,导致同一水平面上出现气压差异,进而等压面发生弯曲,同一水平面上,等压面上凸者气压高,下凹者气压低,即PC>PD,PB>PA。

(3)同一垂直方向上,近地面和高空的气压区类型相反,即近地面为高压,高空则为低压。

2.应用(1)判断气压高低:如上图中比较同一地点不同高度气压值和同一水平面上不同点的气压值可得:PB>PA>PC>PD。

(2)判断下垫面的性质①判断陆地与海洋(湖泊)夏季:等压面下凹者为陆地,上凸者为海洋(湖泊)。

冬季:等压面下凹者为海洋(湖泊),上凸者为陆地。

②判断裸地与绿地裸地同陆地,绿地同海洋。

③判断城区与郊区等压面下凹者为城区,上凸者为郊区。

(3)判断近地面天气状况和气温日较差等压面下凹者,多阴雨天气,日较差较小,如A地;等压面上凸者,多晴朗天气,日较差较大,如B地。

2.某高一学生实验小组,在模拟验证某地理原理时,采用下列做法:在一个标有尺度的六面都封闭的透明玻璃柜内,分别放置一个电炉(有导线连到柜外)和一大碗冰块在底部两侧。

在玻璃柜顶面中部的内壁贴一张下垂的纸片a,在玻璃柜底面中部的内壁贴一张竖立的纸片b(如图)。

电炉通电一段时间后,根据纸片a、b的偏动情况,可以验证该原理。

据此回答(1)~(2)题。

(1)该实验要验证的地理原理是()A.天气系统B.锋面系统C.热力环流D.温室效应(2)电炉通电一段时间后,纸片a、b的偏动情况是()A.纸片a、b都向左偏B.纸片a向左偏,纸片b向右偏C.纸片a、b都向右偏D.纸片a向右偏,纸片b向左偏解析:玻璃柜内一侧放电炉,使气温升高,另一侧放冰块,使气温降低。

第三章大气圈与气候系统1、通常把除水汽、液体和固体杂质外的整个混合气体称为干洁空气。

它是地球大气的主体,主要成分是氮、氧、氩、二氧化碳。

2、只要发生在最大高度上的某种现象与地面气候有关,便可定义这个高度为大气上界。

3、从观测高度到大气上界单位面积上(横截面积12)垂直空气柱的质量为大气压强,简称气压。

气象学把温度为0℃、维度为45°的海平面气压作为标准大气压,称为1个大气压,相当于1.01。

根据各地同一时刻的海平面气压值,在地图上用等压线绘出高、低气压的分布区域,就是水平气压场。

气压随高度升高而降低。

地面暖区气压常比周围低,而高空气压往往比同高度的临区高。

4、按照温度和运动情况,大气圈可以分为5层。

5、表示太阳辐射强弱的物理量,即单位时间内垂直投射在单位面积上的太阳辐射能,称为太阳辐射强度。

6、在日地平均距离(1.496×108)上,大气顶界垂直于太阳光线的单位面积上每分钟接受的太阳辐射称为太阳常数。

7、大气获得能量的具体结构为?1)对太阳辐射的直接吸收。

大气中吸收太阳辐射的物质主要是臭氧、水汽和液态水,占大气体积99%以上的氮和氧对太阳辐射的吸收微弱。

2)对地面辐射的吸收。

地表吸收了到达大气上界太阳辐射能的50%,变成热能使本身温度升高,而后再以大于3的长波(红外)向外辐射。

地面长波辐射几乎全被近地面40-50m厚的大气层所吸收。

3)潜热输送。

海面和陆面的水分蒸发使地面热量输送到大气中。

4)感热输送。

陆面、水面温度与底层大气温度并不相等,因此地表和大气间便由感热交换产生能量输送。

8、大气获得热能后依据本身温度向外辐射,称为大气辐射。

其中一部分外溢到宇宙空间,一部分向下投向地面,后者称为大气逆辐射。

大气逆辐射的存在使地面实际损失的热量略少于以长波辐射放出的能量,因此地面得以保持一定的温暖程度。

这种保温作用,通常称为“花房效应”或“温室效应”。

9、把地面直到大气上界当做一个整体,其辐射能净收入就是地气-系统的辐射平衡。

第四节气压带和风带及其对气候的影响【课标要求】运用示意图,说明气压带、风带的分布,并分析气压带、风带对气候形成的作用,以及气候对自然地理景观形成的影响。

【素养目标】综合思维:综合分析气压带、风带的形成、季节移动及其对气候的影响;分析海陆分布对大气环流的影响。

人地协调观:结合现实中的地理现象,从人地关系的角度,分析大气环流对人类活动的影响。

地理实践力:绘制全球气压带、风带示意图,并能运用大气环流的相关知识分析大气环流对当地气候和天气的影响。

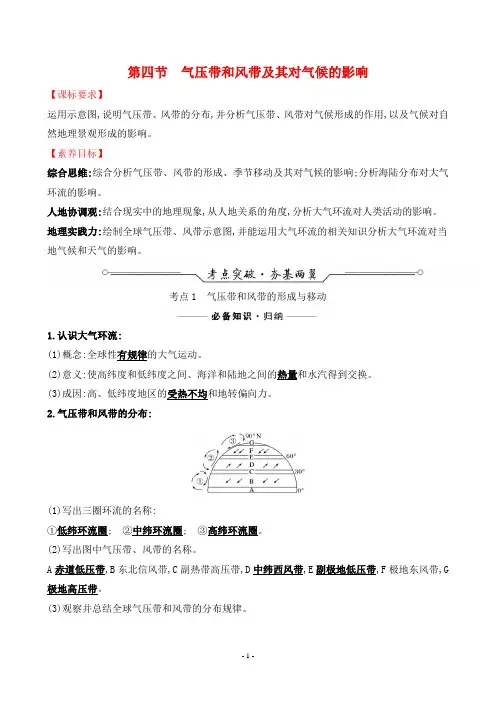

考点1 气压带和风带的形成与移动1.认识大气环流:(1)概念:全球性有规律的大气运动。

(2)意义:使高纬度和低纬度之间、海洋和陆地之间的热量和水汽得到交换。

(3)成因:高、低纬度地区的受热不均和地转偏向力。

2.气压带和风带的分布:(1)写出三圈环流的名称:①低纬环流圈; ②中纬环流圈; ③高纬环流圈。

(2)写出图中气压带、风带的名称。

A赤道低压带,B东北信风带,C副热带高压带,D中纬西风带,E副极地低压带,F极地东风带,G 极地高压带。

(3)观察并总结全球气压带和风带的分布规律。

3.气压带、风带的季节移动:(1)原因:太阳直射点的南北移动。

(2)规律(在北半球,与二分日相比):气压带和风带的位置大致是夏季偏北,冬季偏南。

(2021·浙江1月选考)下图为非洲西部局部大气环流示意图。

完成(1)、(2)题。

(1)图中 ( )A.甲风带的风向有明显季节变化B.乙气流因受动力因素影响而上升C.丙风向形成受地转偏向力影响D.丁风带为大陆西岸带来充足水汽(2)图示季节,最可能出现的现象有 ( )A.北印度洋的洋流呈逆时针流动B.黄河中游含沙量明显增加C.北半球副极地低气压带被切断D.地中海沿岸地区温和多雨【思维路径】信息解读位置:非洲西部→气候以赤道为中心,南北对称分布气流:垂直上升→赤道低气压带;水平气流→吹向赤道→东北信风带和东南信风带综合分析图中垂直上升气流位置位于赤道以北,东南信风越过赤道向右偏转→判断该季节为北半球的夏季(季节)【解析】(1)选C,(2)选B。

全球气候变暖摘要:第四纪是地壳发展历史中最新的一个阶段,第四纪气候主要指距今103-106年时间尺度的气候变化。

通过对第四纪气候变化规律研究,可进一步推测现代气候变化和发展趋势,为长期气候变化预报服务。

在第三纪,古气候是相对稳定的,但从第四纪起,气候出现了巨大变更,有多次冷暖干湿交替。

由于欧亚大陆联成一片,青藏高原和喜马拉雅山大规模隆升,大陆性气候加强,现代东亚季风环流体系建立,纬向气流带受到破坏,气候变化频繁,幅度增大。

我国有广泛的冰川活动,亚热带北界逐步向南移到长江流域一带。

本文将从造成全球气候变暖原因和全球气候变暖的利与弊并且列举了全球气候变暖带来的影响。

引言:近几年来,许多国家的学者越来越注意对促成全球性气候变暖的作用的研究,从地球气候的长期变动和由于人为的作用而发生的短期变化两种不同角度来进行研究。

但对地球上目前所发生的变化究竟是上述因素之一造成的还是这些因素共同作用的结果的问题,至今尚无一致的意见。

二氧化氮、碳酸气和其他气体对大气层的污染起始于上世纪。

1950年后,随着工业革命的开始,大气层污染的程度急剧加深。

因此在最近10年内,如果污染强度保持不变的话,将会产生所谓的“温室效应”的后果。

据预报,到2020年大气中二氧化碳的浓度将翻一番。

现在科学家们已经把中纬地带飓风的发生与由于温室效应所造成的气候变暖联系起来。

人们逐渐注意到一个事实:近百年全球的平均气温呈现出明显的上升趋势。

究竟是什么原因导致全球气候出现这样的变化呢?是地球自身的规律使然抑或其他原因?人们逐渐惊奇地发现,与工业革命同步,大气中的温室气体含量在急剧增加,目前大气中的二氧化碳含量增加了近25%,远远超过科学家能勘测出的过去16万年的全部历史记录,而且目前尚无减缓的迹象。

温室气体增加的这一事实与全球平均气温变化的事实惊人的同步。

美国已经拟定了关于研究全球性气候变暖的规划。

其中最主要的任务是研究发生在海洋中的变化。

1989年10月在归金山举行的地球物理学协会学术讨论会上,科学家们得出结论,到2050年海平面的升高(因温室效应)可达0.3-0.7米。

气候知识点特点笔记总结1. 气候分类气候是地球表面大气层的长期平均状态。

气候根据不同的特点可以分为热带气候、亚热带气候、温带气候和寒带气候。

热带气候位于赤道附近,具有高温多雨的特点;亚热带气候位于热带和温带之间,冬季较温暖,夏季较炎热;温带气候居于赤道之北和南,四季分明,冬季寒冷,夏季凉爽;寒带气候则位于地球两极,气温极低,且寒冷干燥。

2. 气候变化气候变化是地球上的气候系统以及与之相关的地球系统(包括大气、海洋、陆地和生物)长期变化的主要特征,包括气温、降水量、风向等。

其原因主要是地球各种天然过程以及人类活动所致。

气候变化对地球人类社会产生了重要影响,包括城市洪涝、农业干旱、海平面升高等。

3. 气候与环境气候与环境是相互联系的。

气候变化对环境产生了一系列的影响,包括生态系统失调、自然灾害增多等。

因此,保护环境,改善气候是人类不可回避的责任与义务。

4. 气候与健康气候与健康之间存在密切联系。

高温、酷热、寒冷等极端天气会对人类健康产生不良影响。

同时,气候的变化也会导致疾病传播、空气污染等问题。

5. 气候与经济气候对经济也有直接影响。

气候变化可能导致农业产量减少,工业生产受阻等问题,从而对经济发展产生负面影响。

6. 气候与能源能源是人类社会生活的基础。

气候变化导致的自然灾害、风暴等天气极端事件对能源产出,分配和消耗都会产生重要影响。

7. 气候与政治气候变化也会对国家之间的政治关系产生影响。

气候变化导致的资源危机、边界争端等问题都可能成为政治纷争的导火索。

8. 气候变化的应对针对气候变化,国际社会已经开展了一系列的应对措施,包括减少温室气体排放、提倡可持续发展、推广清洁能源等。

9. 科学家对气候的研究科学家通过模型模拟、数据分析等手段,对气候变化进行科学研究,以提供决策者科学依据和建议。

总结气候是地球上一个重要的自然系统,它与环境、健康、经济和能源等方方面面都有着密切联系。

气候变化已经成为国际社会关注的焦点,需要全球各国共同努力,共同应对。

第一节常见天气系统知识点1:锋与天气1.气团(1)概念:水平方向上温度、湿度等物理性质比较均匀,垂直方向上物理性质也很相似的大范围空气。

(2)分类及天气①分类:温度比移经地区气温高的气团叫暖气团,比移经地区气温低的气团叫冷气团。

①天气:单一冷气团或暖气团控制的区域,天气现象单一,多晴朗天气。

2.锋面(1)概念:当冷、暖两种性质不同的气团接触时,它们之间就会出现一个交界面,叫作锋面,如图中B。

锋面与地面相交而成的线,叫作锋线,如图中C。

一般把锋面和锋线统称为锋。

(2)天气特征锋面两侧的温度、湿度、气压差别很大,锋面附近常伴有云、大风、降水等天气现象。

知识点2:锋的类型根据锋面两侧冷、暖气团的移动方向,可把锋分为冷锋、暖锋、准静止锋等。

冷锋暖锋准静止锋概念冷气团主动向暖气团方向移动的锋暖气团主动向冷气团方向移动的锋冷、暖气团势力相当,使锋面移动幅度很小的锋符号剖面示意图气团位置冷气团密度大,在锋面下;暖气团密度小,在锋面上锋面坡度较大较小很小雨区位置天气特征过境前单一暖气团控制,温暖晴朗单一冷气团控制,低温晴朗单一气团控制,天气晴朗Chapter 3第三章大气的运动知识点1.低气压(气旋)(1)低气压:在等压线分布图上,凡等压线闭合,中心气压低于四周气压的区域,叫作低气压,简称低压。

(2)气旋:在水平气压梯度力的作用下,低压的气流由四周向中心流动,受地转偏向力影响,低压的气流在北半球向右偏转,按逆时针方向流动(南半球相反),大气的这种流动叫气旋。

(3)天气:低压中心形成上升气流,常出现阴雨天气。

2.高气压(反气旋)(1)高气压:在等压线分布图上,凡等压线闭合,中心气压高于四周气压的区域,叫作高气压,简称高压。

(2)反气旋:高压气流由中心向外流出,在北半球按顺时针方向旋转流出(南半球相反),这种环流系统与气旋相反,叫反气旋。

(3)天气:高压中心形成下沉气流,天气晴朗。

一、我国东部锋面雨带的推移规律(1)锋面类型北进过程主要是暖锋,南退过程主要是冷锋,6月江淮流域主要是准静止锋。