半导体封测技术的发展历程

- 格式:docx

- 大小:12.31 KB

- 文档页数:3

中国半导体的发展历史中国半导体发展可以大致分成四个阶段:萌芽期(1956 - 1965),稳步发展期(1966 - 1978),缓滞-复苏期(1978 - 2000)以及大发展时期(2000 –至今)。

萌芽期阶段(1956 - 1965):1956年中央提出了“向科学进军”的口号,周总理亲自制定了1956 –1967年这12年的科学技术发展远景规划,把半导体、计算机、自动化和电子学这四个在国际上发展迅速而国内急需发展的高新技术列为四大紧急措施。

在此背景下,中科院半导体于1957年11月成功拉制成第一根锗单晶,并与1958年成功研制第一只锗晶体管。

锗晶体管半导体晶体管的成功研制,促成了我国晶体管计算机和晶体管收音机的诞生,在国内产生了很大的影响,那时候的收音机被叫做半导体的原因就在这里。

1958年,中国第一个半导体器件生产厂诞生,代号“109”,它就是后来中科院微电子研究所的前身。

同样是1958年,天津109厂的科研人员借助研制锗单晶的经验,自行研制了硅单晶并进行了设备调试,经过反复试验,并在7月,成功拉制成我国第一根硅单晶,成为当时继美苏之后第三个拉制出单晶硅的国家。

在此基础上,研究人员提高材料质量和改进技术工艺,并于1959年实现了硅单晶的实用化。

单晶硅随着研究的深入,我国逐步在外延工艺,光刻技术等领域取得了进展,并于1963年制造出国产硅平面型晶体管。

这些技术的成功,打下了我国硅集成电路研究的基础。

稳步发展期(1966 - 1978)到了1966年,10年风波开始。

我国工农业发展陷入大规模停滞,但我国半导体工业建设并未停下脚步。

1968年,北京组建国营东光电工厂(878厂),上海组建无线电十九厂,形成当时中国集成电路产业中的南北两强格局。

1968年,国防科委在四川永川县,成立固体电路研究所(即永川半导体研究所,现中电24所),是中国唯一的模拟集成电路研究所。

同年,上海无线电十四厂首次制成PMOS电路。

半导体先进封装技术半导体先进封装技术是近年来发展迅速的一项新技术。

该技术主要针对半导体芯片的封装,为其提供更好的性能和更广泛的应用。

本文将从概念、发展历程和技术特点三个方面,详细介绍半导体先进封装技术的相关信息。

一、概念半导体封装技术是将芯片连接到外部世界的必要步骤。

通过封装,芯片可以在工业、科学和家庭中得到广泛应用。

半导体先进封装技术是针对芯片的高密度、高性能、多功能、多芯片封装以及三维封装技术。

它已成为半导体工业中最具前景和应用价值的发展方向之一。

二、发展历程上世纪60年代,半导体芯片封装用的是双面线性封装(DIP)技术,随后发展为表面安装技术(SMT)。

到了21世纪初,半导体封装技术已经进入了六面体、四面体、三面体、2.5D、3D等多种复杂封装形式的时代,先进封装技术呈现出快速发展的趋势。

例如球形BGA (Ball Grid Array)、LGA(Land Grid Array)与CSP(Chip Scale Packaging)等,显示出线宽线距逐渐减小,芯片尺寸逐渐缩小以及集成度越来越高等特点。

三、技术特点1.尺寸小半导体先进封装技术封装的芯片尺寸比较小,能够在有限空间内实现高度复杂的电路功能,同时满足小型化和超大规模集成(ULSI)的发展趋势。

2.多芯片封装可以将多个芯片封装在一个芯片包裹里,可以大幅度减小封装尺寸,降低系统成本,提高系统性能和可靠性。

3.高密度高密度集成度意味着处理器芯片可以在一个很小的封装中实现超高性能,将更多的晶体管集成在芯片上,最终提高片上系统的性能。

4.三维封装技术三维封装是指在小空间中增加第三个方向的封装技术,采用多个芯片的Stacking,可以在有限的空间内增大电路,实现更高的功能。

以上就是半导体先进封装技术的相关信息。

可以看出,该技术的日益成熟和发展,正在推动半导体芯片的应用领域有了更多的可能性。

中国半导体的发展史可以大致划分为以下几个阶段:

20世纪50年代:中国开始自主培养半导体科技人才,创办了第一个五校联合半导体专业,并在1957年拉出了锗单晶,研制出锗晶体管。

20世纪60年代:中国研制出硅外延工艺、硅基晶体管和TTL电路产品,这标志着中国已经能够制作小规模集成电路。

20世纪70年代:中国开始建设集成电路工厂,并研制成功1000万次大型电子计算机。

20世纪80年代中期:中国制定了“531战略”,即“普及5微米技术,研发3微米技术,攻关1微米技术”,诞生了无锡华晶等半导体企业。

1990年9月:电子工业部决定启动“908工程”,目标是建成一条6英寸、0.8~1.2微米的芯片生产线。

但由于国外已沿着摩尔定律的路径实现了好几代的进步,所以华晶项目一投产即落后,产量也仅有800片,亏损相当严重。

1995年:提出以100亿元实施“909工程”,建设一条8英寸晶圆、0.5微米制程工艺的集成电路生产线,但面临国外的技术封锁。

1997年7月:华虹集团与NEC合资组建了上海华虹NEC电子有限公司,负责承担“909工程”的项目建设。

以上是中国半导体的发展史的一些重要事件和阶段。

总的来说,中国半导体产业经历了从自主培养科技人才、研制晶体管到建设集成电路工厂、启动芯片生产线等阶段,不断推动着中国半导体产业的发展。

半导体封测:走向世界舞台,前十占据三家1 半导体封测发展历程:并购开打国际市场封测其实包括封装和测试两个步骤,在现在生产中,由于产业规划基本合并在一起。

所以封装测试就成为整个集成电路生产环节中最后一个过程。

封测整体门槛较低,需要一定资金形成规模效应,对成本较为敏感,需要长期验证建立客户关系,是集成电路产业链中最容易突破的一环,但也是最重要的环节。

因为是产品质量最后一关,若没有良好的封测,产品PPM(百万颗失效率)过高,导致客户退回或者赔偿是完全得不偿失的。

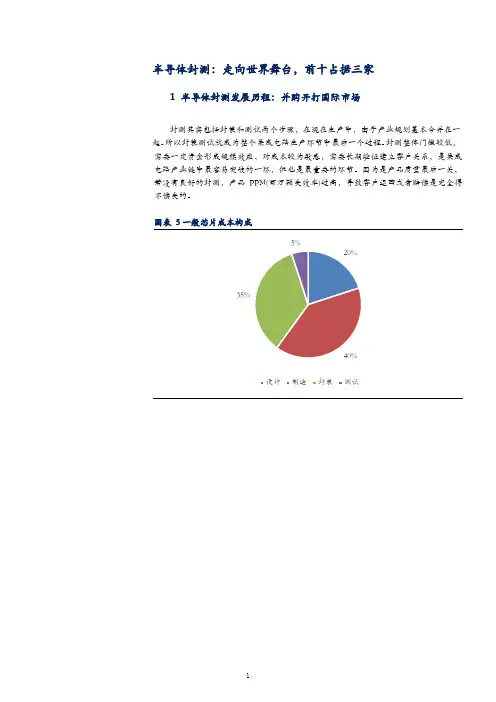

图表5一般芯片成本构成5%我国封测行业规模继续保持快速增长,近两年增速放缓。

根据中国半导体协会数据,2019年我国半导体封测市场达2350亿元,同比增长7.10%。

2012年我国封测市场销售额为1036亿元,七年以来我国半导体封测市场年复合增速为12.4%,增速保持较高水平。

随着5G应用、AI、IoT等新型领域发展,我国封测行业仍然有望保持高增长。

图表6 我国封测行业年销售额及增速2019年全球封测业前十市占率超过80%,市场主要被中国台湾、中国大陆、美国占据。

中国台湾日月光公司(不含矽品精密)营收达380亿元,居全球半导体封测行业第一名,市场占有率达20.0%。

美国安靠、中国长电科技分居二、三位,分别占14.6%、11.3%。

前十大封测厂商中,包含三家中国大陆公司,分别为长电科技、通富微电、华天科技。

图表7 2019年全球封测前十2 安靠美国14.6%3 长电科技中国大陆11.3%4 矽品精密中国台湾10.5%5 力成科技中国台湾8.0%6 通富微电中国大陆 4.4%7 华天科技中国大陆 4.4%8 京元电子中国台湾 3.1%9 联合科技新加坡 2.6%10 颀邦中国台湾 2.55%前十大合计81.2%长电科技在2015年获得大基金支持后,发起对星科金朋的收购,获得了在韩国、新加坡的多个工厂以及全部先进技术,成为世界第三大封装企业。

在最近4年研发拥有自主知识产权的Fan-out eWLB、WLCSP、Bump、PoP、fcBGA、SiP、PA等封装技术,以及引线框封装。

中国半导体发展历史半导体是现代电子技术的基础,而中国的半导体产业也经历了一段波澜壮阔的发展历程。

从20世纪50年代开始,中国就开始了半导体的研究和生产,经过多年的努力,中国的半导体产业已经成为世界上最重要的产业之一。

早期的半导体研究和生产主要集中在中国的科研机构和国有企业中。

20世纪50年代,中国科学院物理研究所开始了半导体的研究工作,1956年,中国第一颗晶体管诞生。

此后,中国的半导体产业逐渐发展起来,1960年代初期,中国开始了半导体的批量生产,生产的产品主要是二极管和晶体管。

然而,由于历史原因和技术水平的限制,中国的半导体产业在20世纪70年代和80年代处于低谷期。

直到20世纪90年代初期,中国的半导体产业才开始逐渐复苏。

1991年,中国成立了第一家半导体企业——中芯国际,这标志着中国半导体产业进入了一个新的发展阶段。

在1990年代后期和21世纪初期,中国的半导体产业经历了快速发展的阶段。

中国政府出台了一系列扶持政策,吸引了大量的国内外投资。

同时,中国的半导体企业也开始了技术创新和自主研发,逐渐实现了从跟随者到领先者的转变。

2000年,中国的半导体产业产值达到了100亿美元,成为世界上第三大半导体生产国。

近年来,中国的半导体产业发展更加迅猛。

中国政府提出了“中国制造2025”和“半导体产业发展规划”,明确了发展半导体产业的战略目标和重点领域。

中国的半导体企业也在不断加强技术创新和自主研发,逐渐实现了从低端到高端的跨越。

2019年,中国的半导体产业产值已经达到了800亿美元,成为世界上最大的半导体市场之一。

总的来说,中国的半导体产业经历了一个从小到大、从弱到强的发展历程。

中国的半导体企业已经成为世界上最重要的企业之一,中国的半导体产业也已经成为世界上最重要的产业之一。

未来,中国的半导体产业将继续发展壮大,为中国的经济发展和科技进步做出更大的贡献。

半导体封装发展史一、引言半导体封装是半导体行业中至关重要的一环,它将半导体芯片封装在外部环境中,保护芯片并提供电气和机械连接。

随着半导体技术的不断发展,半导体封装也经历了多个阶段的发展和演进。

本文将从早期的无封装时代开始,逐步介绍半导体封装的发展史。

二、无封装时代早期的半导体器件并没有封装,裸露的芯片容易受到机械和环境的损害,限制了半导体器件的应用范围。

在这个时期,半导体器件通常是通过手工焊接或插入到电路板上进行连接。

这种方式不仅工作效率低,而且容易引入故障,限制了半导体技术的进一步发展。

三、线性DIP封装20世纪60年代,线性DIP(Dual In-line Package)封装技术的出现标志着半导体封装的第一个重要进步。

线性DIP封装是一种直插式封装,芯片的引脚通过两排直线排列在封装体的两侧。

这种封装方式使得半导体器件可以通过插入到插座或焊接到电路板上进行连接,提高了生产效率和可靠性。

四、表面贴装技术20世纪80年代,随着表面贴装技术的出现,半导体封装迎来了新的里程碑。

表面贴装技术将芯片引脚焊接到印刷电路板的表面,取代了传统的插入或焊接方式。

这种封装方式不仅提高了生产效率,还减小了封装体积,提高了器件的集成度。

表面贴装技术的出现推动了电子产品的小型化和轻量化。

五、BGA封装BGA(Ball Grid Array)封装是一种球网阵列封装技术,它在1995年左右开始广泛应用于半导体封装领域。

BGA封装将芯片引脚通过焊球连接到封装底部的焊盘上,提供了更多的连接点和更好的电气性能。

BGA封装具有较高的密度和良好的散热性能,适用于高性能和大功率的半导体器件。

六、CSP封装CSP(Chip Scale Package)封装是一种芯片级封装技术,它在21世纪初开始流行。

CSP封装将芯片封装在与芯片相同大小的封装体中,具有体积小、重量轻的特点。

CSP封装广泛应用于移动设备和无线通信领域,满足了对小型化和轻量化的需求。

半导体的发展历程

半导体的发展历程可以概括为以下几个阶段:

1. 1947年:第一个晶体管问世。

这是使用固态材料制造的第一种电子器件,并被认为是现代电子技术的里程碑之一。

2. 1950年代:半导体材料的研究和发展进入快速发展期。

砷化镓(GaAs)和硅(Si)成为主要的半导体材料,同时晶体管逐渐取代真空管成为主流电子器件。

3. 1960年代:单片集成电路的问世。

这种技术可以将成千上万的晶体管等元件集成到一块芯片上,大大提高了集成度,实现了电子器件的微型化。

4. 1970年代:大规模集成电路的问世。

这种技术可以将数十万甚至数百万的晶体管等元件集成到一块芯片上,进一步提高了集成度和性能,让电子器件的功能更加丰富。

5. 1980年代至今:半导体材料、制造工艺和设计技术不断进步,使集成电路的性能愈发出色。

同时,出现了很多新的应用领域,如数字化、通信、计算机、消费电子、医疗设备等,这些领域对集成电路的需求也不断增加。

中国半导体行业发展历程近年来,中国半导体行业取得了长足的发展,成为全球最具潜力和竞争力的行业之一。

本文将为您介绍中国半导体行业的发展历程。

第一阶段:起步期(1950年代-1970年代)中国半导体行业的起步可以追溯到上世纪50年代。

当时,中国面临着技术和经济的困境,需要发展自己的半导体产业来满足国内需求。

于是,中国政府成立了多家研究机构和实验室,开始进行半导体技术的研究和开发。

然而,在起步期,中国的半导体行业仍然面临着巨大的挑战。

由于技术水平和设备条件的限制,中国的半导体产品主要依赖进口。

尽管如此,这一时期为后来的发展奠定了基础,为中国半导体行业的蓬勃发展创造了条件。

第二阶段:培育期(1980年代-1990年代)改革开放以后,中国的半导体行业迎来了新的发展机遇。

政府开始大力支持半导体产业的发展,引进国外先进的技术和设备,并鼓励国内企业进行技术创新和自主研发。

同时,政府还出台了一系列的政策,为半导体企业提供贷款和税收优惠,吸引了大量的国内外资本投入。

在培育期,中国半导体行业取得了长足的进步。

中国的半导体企业开始生产一些基础的电子元件和芯片,并逐渐实现了产品的本土化。

同时,中国还积极培养半导体专业人才,建立了一批具有国际竞争力的研发团队。

第三阶段:崛起期(2000年代-2010年代)进入21世纪,中国半导体行业迎来了快速发展的机遇。

随着中国经济的快速增长和科技实力的提升,中国成为全球最大的半导体市场之一。

政府继续加大对半导体产业的支持力度,鼓励本土企业进行技术创新和自主研发。

在崛起期,中国半导体行业取得了令人瞩目的成就。

一批国内企业在存储器、集成电路和传感器等领域实现了技术突破和产品创新,有些企业甚至成为全球知名的半导体巨头。

同时,中国还积极引进外国企业和专业团队,加强国际合作和技术交流。

第四阶段:创新驱动期(2020年至今)当前,中国半导体行业正进入创新驱动的新阶段。

随着技术的不断进步和市场的不断扩大,中国的半导体企业面临着更大的机遇和挑战。

中国半导体发展过程随着信息技术的迅猛发展和全球经济的快速增长,半导体技术成为现代科技的重要组成部分。

作为世界最大的半导体消费市场,中国正遭遇一场热潮式的半导体发展。

中国历经多年的努力,已经成为全球半导体行业的重要参与者。

1.起步阶段中国的半导体产业起步于20世纪80年代,当时根据政府规划,国内企业开始建设半导体晶圆厂和封装工厂,以实现全球化制造半导体芯片。

1984年中国大陆的第一个芯片生产厂——北京中微公司创建,成为国内产业的开始。

在1990年代中期,中国开发了第一代和第二代半导体芯片产品。

然而,由于技术竞争力和资金缺口等问题,中国还没有能够跻身全球领先的半导体制造商之列。

2. 跳跃阶段21世纪初,中国政府决定打造半导体产业,大力推进高端技术发展,安排资金进行集成电路、“三代半导体”、计算机、通信等重点领域的科技创新。

同时,政策鼓励引进外资并进行国际合作。

2000年到2009年,中国的半导体行业取得了长足的发展。

据中国工信部统计,中国在2009年时,全球晶圆制造厂的产值市场占有率达到15%,大规模集成电路市场占有率达到30%以上。

3. 大跨越时期随着经济大步快速发展,尤其是2020年被称为新基建元年的背景下,中国的半导体产业发展进入了最快的增长期。

在政策支持、产业基础、人才培养、科研机构等方面实现了显著进步。

如国家集成电路产业投资基金已启动多轮资金募集,累计募资金额逾千亿元人民币用于支持高精尖的半导体技术研发和应用。

建立了更多的重点实验室、半导体研发中心,吸引了一批海外高端人才回国工作。

4. 现代阶段目前,随着信息技术的不断深入发展,中国的半导体行业正驶向更高层次、更多元化和更优质的阶段。

无论是生产、设计、封装,还是设备制造和测试等方面,企业和基础设施都在不断扩充。

专家认为,中国半导体产业的未来发展空间很大,至少未来十年左右都将维持高增长状态。

总的来说,中国半导体产业持续调整和升级,尽管仍面临较多挑战,但已具备了跨越式发展的水平和条件。

世界半导体产业发展历史及一、起步阶段:20世纪40年代 - 60年代在二战后的起步阶段,半导体产业还处于初级阶段。

1947年,贝尔实验室的研究员肖克利发现了晶体管的原理,这一发现被认为是半导体产业的开端。

接着,贝尔实验室在1954年制造出第一块硅晶体管,随后诞生了第一台晶体管收音机。

这一发现和应用促使了半导体产业的迅速发展。

二、成型阶段:60年代 - 70年代在20世纪60年代,半导体产业进入了成型阶段。

摩尔定律的提出以及集成电路的发明,使得半导体元件的集成度和性能得到了大幅提升。

此时,美国的英特尔公司和日本的东芝公司等开始在半导体产业中崭露头角。

同时,随着计算机的普及,半导体产业也得到了进一步的推动。

三、蓬勃发展阶段:80年代 - 90年代80年代至90年代是半导体产业蓬勃发展的阶段。

此时,计算机技术的快速发展推动了半导体产业的繁荣。

微处理器、存储器等半导体产品的需求大幅增长,促使半导体产业成为世界上最重要的高科技产业之一。

美国硅谷地区成为全球半导体产业的中心,同时亚洲地区的日本、韩国、台湾等也崛起为重要的半导体制造和出口国。

四、全球化竞争阶段:21世纪初至今进入21世纪,全球半导体产业进入了全球化竞争的阶段。

随着中国的崛起和印度等新兴市场的快速发展,亚洲地区逐渐成为全球半导体产业的重要力量。

许多国家纷纷加大对半导体产业的投资力度,希望在这个高附加值产业中获取更多的利益。

同时,新兴技术如人工智能、物联网等的兴起,也为半导体产业带来了新的发展机遇。

总结起来,世界半导体产业经历了起步阶段、成型阶段、蓬勃发展阶段和全球化竞争阶段四个阶段。

从最初的晶体管发明到集成电路的应用,再到全球化竞争的时代,半导体产业发展迅猛,成为推动科技进步和经济发展的重要力量。

未来,随着技术的不断创新和应用领域的扩大,半导体产业有望迎来更加美好的发展前景。

中国半导体行业发展历程随着信息技术的飞速发展,半导体作为信息时代的核心产业之一,扮演着越来越重要的角色。

中国半导体行业的发展历程可以追溯到上世纪80年代初,经历了多个阶段的起伏和进步,如今已经成为全球半导体产业的重要参与者。

第一阶段:起步阶段(1980年代初-1990年代初)中国半导体行业的起步可以追溯到上世纪80年代初。

在这个时期,中国的半导体产业几乎是从零开始起步的。

当时,中国面临着技术落后、市场需求不足和人才匮乏等诸多困难。

然而,中国政府高度重视半导体产业的发展,并制定了一系列政策和措施来支持该行业的发展。

逐渐地,一些小规模的半导体企业相继建立起来,开始了国产半导体芯片的生产。

第二阶段:追赶阶段(1990年代中期-2000年代初)进入上世纪90年代中期,中国半导体行业进入了追赶阶段。

在这个阶段,中国积极引进国外先进技术和设备,加快了自身半导体产业的发展速度。

同时,政府还出台了一系列激励政策,鼓励国内企业进行技术创新和研发。

这些措施推动了中国半导体产业的快速发展,使得中国的半导体企业在某些领域取得了一定的技术突破。

第三阶段:崛起阶段(2000年代中期-2010年代初)进入21世纪,中国半导体行业进入了崛起阶段。

在这个阶段,中国政府提出了“发展集成电路产业”的战略目标,并明确了一系列政策和措施来支持该行业的发展。

这些政策的实施,使得中国半导体产业得到了更加迅猛的发展。

不仅国内企业的实力得到了显著提升,同时中国还吸引了大量国际知名半导体企业的投资和设立研发中心。

中国半导体行业在一些领域取得了重大突破,如存储芯片、传感器等方面。

第四阶段:创新驱动阶段(2010年代至今)近年来,中国半导体行业进入了创新驱动阶段。

中国政府提出了“创新驱动发展战略”,将半导体产业作为国家战略性新兴产业来培育和发展。

政府加大了对半导体产业的投资力度,推动企业加强自主创新和核心技术研发。

中国在人工智能、物联网、车联网等领域的快速发展,对半导体产业提出了更高的要求。

世界半导体产业发展历史及引言:半导体产业是当今信息技术领域的核心,也是世界经济的重要组成部分。

本文将回顾世界半导体产业的发展历程,并探讨其对社会经济的影响。

一、早期发展阶段20世纪初,半导体领域的研究刚刚起步。

1904年,德国物理学家伯纳德·福斯特利特发现了半导体的导电性质,为半导体研究奠定了基础。

随后的几十年里,科学家们陆续发现了半导体材料的特性,如硅、锗等。

然而,由于技术限制和应用需求的缺乏,半导体产业的发展一度停滞。

二、半导体技术的突破1947年,贝尔实验室的肖克利团队发现了晶体管效应,这是半导体领域的一次重大突破。

晶体管的发明使得电子元件的制造和使用变得更加便捷和可靠,为半导体产业的快速发展打下了基础。

随后,随着集成电路技术的出现,半导体产业进入了快速发展的黄金时期。

三、半导体产业的崛起20世纪60年代,半导体产业开始在全球范围内兴起。

美国、日本和欧洲等地的企业纷纷投入到半导体领域的研发和生产中。

在这一时期,美国的硅谷地区逐渐成为全球半导体产业的中心。

同时,日本的半导体企业也快速崛起,迅速缩小了与美国的差距。

到了20世纪70年代,日本超过了美国,成为全球最大的半导体生产国。

四、半导体产业的全球化20世纪80年代,半导体产业进入了全球化阶段。

美国、日本、韩国、台湾等地的企业开始在全球范围内建立生产基地,并进行技术合作和市场开拓。

随着中国改革开放的推进,中国也逐渐成为全球半导体产业的重要参与者。

中国政府大力支持半导体产业的发展,并出台了一系列政策措施,吸引了大量国际半导体企业的投资。

五、半导体产业的现状与未来当前,全球半导体产业正处于高速发展的阶段。

新一代半导体技术,如量子计算、三维芯片等,正在不断涌现。

同时,人工智能、物联网、5G等新兴技术的快速发展也对半导体产业提出了新的挑战和机遇。

为了应对竞争和提高市场份额,各国半导体企业纷纷加大研发投入,推动技术创新和产业升级。

总结:世界半导体产业经历了从起步阶段到技术突破,再到全球化发展的过程。

中国芯片完整发展历程一、起步阶段1. 20世纪50年代至70年代•在建国初期,中国的芯片产业还处于起步阶段。

•这个时期,中国主要依赖进口芯片满足国内需求,缺乏自主研发能力。

2. 80年代至90年代初•80年代,中国开始进行芯片制造工艺的引进和学习,建立了一些嵌入式控制芯片的生产线。

•随着改革开放的推进,一些合资企业开始在中国设立,并引进芯片技术和生产线。

3. 90年代至21世纪初•在国内外合资企业的帮助下,中国的芯片产业得到了初步发展。

•一些国内企业开始涉足半导体领域,逐渐具备了一定的制造能力。

二、技术突破阶段1. 21世纪初至2010年代•在技术突破阶段,中国开始致力于自主研发芯片技术。

•国家相继实施了一系列支持芯片产业发展的政策和计划,为芯片技术的突破提供了支持。

2. 28纳米工艺及以下•在技术革新的推动下,中国芯片产业逐渐实现了从8位到16位、32位再到64位的技术突破。

•中国开始逐步进入到28纳米工艺及以下的芯片制造领域。

3. 发展成果与重大突破•中国的芯片设计和制造能力得到了极大提升,一系列重大突破也取得了成功。

•例如,华为自主研发的麒麟芯片在性能和功耗方面取得了显著突破,成为了中国芯片产业的代表。

三、自主创新阶段1. 芯片设计领域•进入自主创新阶段后,中国开始重视芯片设计领域的发展。

•一系列国内芯片设计公司崛起,开始推出具有自主知识产权的芯片产品。

2. 制造与封测领域•在制造和封测领域,中国也加大了投入。

•国内一些企业开始建设先进的芯片制造厂和封测工厂,提高了芯片制造能力和生产效率。

3. 国产替代与自主可控•随着技术的逐步成熟,中国的芯片产业开始追求国产替代和自主可控。

•一些重要领域逐渐取得了突破,减少了对进口芯片的依赖。

四、未来展望1. 打破瓶颈•中国芯片产业还面临着一些挑战,如制程技术的独立与进一步提高、芯片设计能力的培养等。

•打破这些瓶颈是中国芯片产业迈向更高层次的关键。

2. 产业生态的构建•中国需要构建一个完整的芯片产业生态系统,包括芯片设计、制造、封装测试等环节,进一步提升整体产业竞争力。

半导体技术的发展历程半导体技术是当今电子信息领域中最重要的技术之一。

它的发展历程十分漫长而且具有持续性。

在技术创新、经济全球化、智能化等趋势的驱动下,半导体技术成为逐渐壮大的重要产业之一,继续推动科技和社会的发展。

本文将探究半导体技术的发展历程。

一、半导体技术的发展初期半导体最初在电学实验中出现。

20世纪初,德国科学家费曼(Fechner)发现,半导体材料的电导率比纯净的绝缘体高,但是远远不能与金属相比。

接下来,半导体学领域进一步得到了发展。

青年科学家威尔逊(Wilson)和布里格斯(Briggs)开始了半导体材料的研究和分析,并最先发现了硅材料的半导体性质。

20世纪20年代末期,德国的癌症诊断技术首先采用了半导体外延生长技术。

20世纪30年代,美国纽约的顾问公司贝尔实验室(Bell Labs)为了研究固体物体的特性,开展了一项大规模的半导体研究,华盛顿邮报更是在头版发表了这一成果。

二、半导体的集成化技术和商业化进程20世纪50年代末期,美国贝尔实验室的肯尼思·坦纳与杰克·基尔比通过将半导体材料与各种元器件结合在一起,率先实现了面向大众的晶体管集成电路。

半导体工业的商业化进程拉开了帷幕。

20世纪70年代,各大企业开始了芯片制造技术的商业化运营,IBM、英特尔、AMD等大企业相继涌现。

三、半导体技术的快速发展和产业化千千万万个半导体芯片的跻身人类工业的生产和生活的各个方面,成为当今科技创新的重要驱动力。

半导体技术在数码、移动通讯、电子游戏、家电、工厂、汽车制造等领域中得到广泛应用,半导体产业已经成为当前全球电子产业的前沿领域。

四、半导体技术的未来发展趋势目前半导体业的发展趋势有以下几点:1.高性能芯片制造技术的进一步发展;2.3D芯片的大规模应用;3.移动通讯的快速改变,能量质量的巨大提升;4.半导体电子产品的研发与应用;5.大数据的兴起和互联网的普及,以及人工智能技术的崛起。

全球和中国半导体产业发展历史和大事记1947年,美国贝尔实验室发明了半导体点接触式晶体管,从而开创了人类的硅文明时代。

1956年,我国提出“向科学进军”,根据国外发展电子器件的进程,提出了中国也要研究半导体科学,把半导体技术列为国家四大紧急措施之一。

中国科学院应用物理所首先举办了半导体器件短期培训班。

请回国的半导体专家黄昆、吴锡九、黄敞、林兰英、王守武、成众志等讲授半导体理论、晶体管制造技术和半导体线路。

在五所大学――北京大学、复旦大学、吉林大学、厦门大学和南京大学联合在北京大学开办了半导体物理专业,共同培养第一批半导体人才。

培养出了第一批著名的教授:北京大学的黄昆、复旦大学的谢希德、吉林大学的高鼎三。

1957年毕业的第一批研究生中有中国科学院院士王阳元(北京大学微电子所所长)、工程院院士许居衍(华晶集团中央研究院院长)和电子工业部总工程师俞忠钰(北方华虹设计公司董事长)。

1957年,北京电子管厂通过还原氧化锗,拉出了锗单晶。

中国科学院应用物理研究所和二机部十局第十一所开发锗晶体管。

当年,中国相继研制出锗点接触二极管和三极管(即晶体管)。

1958年,美国德州仪器公司和仙童公司各自研制发明了半导体集成电路(IC)之后,发展极为迅猛,从SSI(小规模集成电路)起步,经过MSI(中规模集成电路),发展到LSI(大规模集成电路),然后发展到现在的VLSI(超大规模集成电路)及最近的ULSI(特大规模集成电路),甚至发展到将来的GSI (甚大规模集成电路),届时单片集成电路集成度将超过10亿个元件。

1959年,天津拉制出硅(Si)单晶。

1960年,中科院在北京建立半导体研究所,同年在河北建立工业性专业化研究所――第十三所(河北半导体研究所)。

1962年,天津拉制出砷化镓单晶(GaAs),为研究制备其他化合物半导体打下了基础。

1962年,我国研究制成硅外延工艺,并开始研究采用照相制版,光刻工艺。

1963年,河北省半导体研究所制成硅平面型晶体管。

世界半导体行业发展史1、半导体材料的发现与研发半导体的概念可以追溯到19世纪末,当时人们开始研究导体和绝缘体的区别。

随着科技的发展,研究人员逐渐发现了半导体的特性,如热敏性、光敏性等,并开始对其进行研究。

20世纪中期,半导体材料的研究取得了突破性进展,硅和锗等元素被发现并开始被应用于电子工业。

2、晶体管的出现1947年,贝尔实验室的约翰·巴丁、沃尔特·布拉顿和威廉·肖克利发明了晶体管,这是电子工业历史上的一个里程碑。

晶体管的应用范围非常广泛,包括收音机、电视机、计算机、手机等。

它的发明使得电子设备变得更加便携、高效和小型化。

3、集成电路的发明1958年,德州仪器公司的杰克·基尔比发明了集成电路。

集成电路的出现改变了电子设备的设计方式,将多个电子元件集成到一个小块半导体材料上,大大提高了设备的性能和可靠性,也降低了生产成本。

4、摩尔定律的推进1965年,英特尔公司的戈登·摩尔提出了摩尔定律,预测了半导体行业未来的发展趋势。

根据这个定律,每隔18-24个月,半导体芯片上集成的电子元件数量就会翻一番。

这个定律一直有效,直到现在仍在影响着半导体行业的发展。

5、多元化的应用发展随着半导体技术的发展,半导体应用领域也不断扩大。

在生活方面,半导体应用在各种消费电子产品中,如手机、电视等;在工业方面,半导体应用在各种自动化设备和仪器中,如机器人、数控机床等;在医疗方面,半导体应用在各种医疗设备和器械中,如医学影像设备和植入式医疗设备等。

此外,半导体还在军事、航空航天等领域得到广泛应用。

6、产业整合与转型随着半导体技术的发展和市场需求的不断变化,半导体行业也不断地进行整合和转型。

一方面,由于半导体制造过程复杂,需要大量的资金和技术投入,因此一些有实力的公司开始通过并购和合作来增强自身实力,提高市场份额。

另一方面,由于智能手机、物联网等新兴领域的发展,半导体行业也在不断探索新的应用领域和商业模式,例如基于云计算的半导体设计平台等。

(Finish Goods)入库所组成。

半导体器件制作工艺分为前道和后道工序,晶圆制造和测试被称为前道(Front End)工序,而芯片的封装、测试及成品入库则被称为后道(Back End)工序,前道和后道一般在不同的工厂分开处理。

前道工序是从整块硅圆片入手经多次重复的制膜、氧化、扩散,包括照相制版和光刻等工序,制成三极管、集成电路等半导体元件及电极等,开发材料的电子功能,以实现所要求的元器件特性。

后道工序是从由硅圆片分切好的一个一个的芯片入手,进行装片、固定、键合联接、塑料灌封、引出接线端子、按印检查等工序,完成作为器件、部件的封装体,以确保元器件的可靠性,并便于与外电路联接。

1.半导体制造工艺和流程1.1晶圆制造晶圆制造主要是在晶圆上制作电路与镶嵌电子元件(如电晶体、电容、逻辑闸等),是所需技术最复杂且资金投入最多的过程。

以微处理器为例,其所需处理步骤可达数百道,而且所需加工机器先进且昂贵。

虽然详细的处理程序是随着产品种类和使用技术的变化而不断变化,但其基本处理步骤通常是晶圆先经过适当的清洗之后,接着进行氧化及沉积处理,最后进行微影、蚀刻及离子植入等反复步骤,最终完成晶圆上电路的加工与制作。

1.2 晶圆测试晶圆经过划片工艺后,表面上会形成一道一道小格,每个小格就是一个晶片或晶粒(Die),即一个独立的集成电路。

在一般情况下,一个晶圆上制作的晶片具有相同的规格,但是也有可能在同一个晶圆上制作规格等级不同的晶片。

晶圆测试要完成两个工作:一是对每一个晶片进行验收测试,通过针测仪器(Probe)检测每个晶片是否合格,不合格的晶片会被标上记号,以便在切割晶圆的时候将不合格晶片筛选出来;二是对每个晶片进行电气特性(如功率等)检测和分组,并作相应的区分标记。

1.3 芯片封装首先,将切割好的晶片用胶水贴装到框架衬垫(Substrate)上;其次,利用超细的金属导线或者导电性树脂将晶片的接合焊盘连接到框架衬垫的引脚,使晶片与外部电路相连,构成特定规格的集成电路芯片(Bin);最后对独立的芯片用塑料外壳加以封装保护,以保护芯片元件免受外力损坏。

半导体封测技术的发展历程

半导体封装测试(简称封测)作为半导体产业链的重要环节,其技术进步与市场发展对整个半导体产业具有深远的影响。

随着科技的日新月异,半导体封测技术也经历了从简单到复杂,从粗糙到精细的发展历程。

本文将详细探讨半导体封测技术的演进过程,并分析其背后的技术推动力和市场需求。

一、初期发展阶段:基础封装技术的形成

半导体封测技术的初期发展阶段主要集中在20世纪60年代至70年代。

在这一时期,半导体器件主要以分立器件和小规模集成电路为主,封装形式相对简单。

常见的封装类型包括金属圆形封装(TO)、双列直插封装(DIP)等。

这些封装技术主要满足了当时电子设备对半导体器件的基本需求,如电气连接、机械支撑和环境保护等。

二、中期成长阶段:多样化封装技术的崛起

随着大规模集成电路(LSI)和超大规模集成电路(VLSI)的快速发展,半导体器件的集成度和复杂度不断提高,对封装技术也提出了更高的要求。

在这一背景下,20世纪80年代至90年代,半导体封装技术迎来了多样化的发展阶段。

这一时期,表面贴装技术(SMT)逐渐取代了传统的穿孔插装技术,成为主流封装形式。

同时,各种新型封装技术如塑料有引线芯片载体(PLCC)、小外形封装(SOP)、四方扁平封装(QFP)等也应运而生。

这些封装技术不仅提高了半导体器件的封装密度和可靠性,还降低了封装成本,推动了半导体产业的快速发展。

三、当前发展阶段:先进封装技术的突破

进入21世纪以来,随着半导体工艺的不断进步和市场需求的不断变化,半导体封装技术也迎来了新的发展阶段。

在这一时期,先进封装技术成为研究的热点和产业发展的重点。

先进封装技术主要包括系统级封装(SiP)、三维封装(3D Packaging)、晶圆级封装(WLP)等。

这些技术通过采用新的封装结构和工艺方法,实现了更高密度的集成、更短的互连距离和更低的功耗。

同时,先进封装技术还具备更好的热管理、电磁屏蔽和可靠性等性能,满足了现代电子设备对高性能、小型化和低成本的需求。

四、未来展望:智能封装与异质集成

随着物联网、人工智能等新兴技术的快速发展,半导体产业正面临着前所未有的机遇和挑战。

在这一背景下,未来半导体封装技术的发展将更加注重智能化和异质集成。

智能化封装技术通过集成传感器、执行器和控制电路等功能模块,实现了半导体器件的智能化和自适应性。

这种技术可以显著提高电子设备的性能和可靠性,同时降低能耗和维护成本。

异质集成技术则是将不同工艺、不同材料和不同功能的半导体器件集成在同一个封装结构中,以实现更复杂的功能和更高的性能。

这种技术可以突破传统封装技术的限制,推动半导体产业向更高层次发展。

五、结论

综上所述,半导体封装测试技术经历了从简单到复杂、从粗糙到精细的发展历程。

随着科技的进步和市场需求的变化,未来半导体封装技术将继续向智能化和异质集成的方向发展。

作为半导体产业链的重要环节,封装测试技术的不断创新和进步将为整个半导体产业的发展注入新的动力和活力。

同时,我们也应该看到,半导体封装测试技术的发展还面临着诸多挑战和问题,如封装成本的降低、封装可靠性的提高、封装工艺的绿色化等。

因此,在未来的发展过程中,我们需要不断加强技术研发和创新投入,推动半导体封装测试技术的持续进

步和发展。