初二历史教案 第18课战略大决战

- 格式:doc

- 大小:47.50 KB

- 文档页数:3

八上第18课战略大决战一、教学目标(一)知识与能力目标1.掌握三大战役发起的背景、过程、意义。

2.掌握渡江战役及解放南京等史实。

3.总体把握这一历史时期的阶段特征——战略决战时期。

(二)过程与方法目标1.通过本课学习,在掌握基础知识的基础上,形成正确的时空观念,掌握识别和使用历史图表的基本技能。

2.通过对解放战争时期,国共两党军队优劣势、强弱势、成败势的发展演变进行分析,归纳出蒋家王朝的覆灭是历史的必然,培养学生通过分析比较历史史实,归纳综合得出结论的历史思维能力。

(三)情感态度与价值观:1.通过本课学习使学生学习毛泽东等领导人以战略家的伟大胆略和雄伟气魄,把握战略决战这一历史机遇。

最终夺取新民主主义革命胜利的历史功绩,进而增强学生的历史使命感和社会责任感。

2.通过本课学习使学生认识和平解放北平的历史意义。

培养学生爱护文物、保护人文环境意识。

二、教学重点1.三大战役。

2.百万雄师过大江。

三、教学难点1.渡江战役的意义。

2.国民党政权垮台的原因。

四、教学方法1.讨论法。

2.图文结合法。

本课两大内容都需结合地图学习,这样有利于从整体上把握战争的发展进程。

3.引导分析法。

对于国民党政权的垮台原因,教师可引导学生分析。

4.图表法。

可以通过表格的形式对相关内容作出归纳,有利于学生整体把握。

五、教学过程导入:通过一段影片,把学生带回到当年的战争场景中去。

同学们,上一课我们学习了解放战争的前两个阶段——战略防御和战略进攻阶段。

提问导入新课。

到1948年8月,敌我力量发生了显著的变化,人民解放军不仅把劣势转变成了优势,而优势逐渐发展成胜势。

到9月份,战略决战的第一个大战役——辽沈战役便拉开了序幕,下面我们看具体内容。

【新授】围绕知识结构讲授新课一、三大战役为什么中国共产党要在这时进行生死决战呢? 学生:(回答)1、 条件:决战时机已经成熟2、 同学们是否知道三大战役是指哪三场战争,结合图表回答问题? 学生:(回答)3、 概况:辽沈战役、淮海战役和平津战役4、 在这三场战争中,哪场是首战 学生:(回答)那我们就先来看看这场战役 (1)辽沈战役战略决战的首战为什么选在东北?学生:(回答)[1、局部兵力优于敌人。

《战略大决战》教案【教学目标】1.知识与技能掌握三大战役、渡江战役和解放南京等基本历史事实2.过程与方法通过列表整理三大战役和渡江战役有关知识和结合地图讲述三大战役战况,培养学生通过分析比较历史史实,归纳综合得出结论的历史思维能力。

3.情感态度和价值观历史使命社会责任决心学习毛泽东等战略家军事指挥家以伟大胆略和雄伟气魄,准确把握历史机遇、夺取革命彻底胜利的历史使命感和社会责任感。

【教学重点】三大战役和渡江战役。

【教学难点】1.认识渡江战役捍卫了中国领土主权的独立和完整,维护祖国统一的历史作用。

2.全方位多角度分析国民党政权垮台的原因。

【教学方法】合作、探究、交流【课前准备】多媒体课件、相关视频【课时安排】1课时【教学过程】一、激趣导入大家知道南京吗?南京是一个融合了历史文化与现代文明的城市,南京又被称为“六朝古都”,南京的总统府就是南京市一个著名的旅游景点,它见证了历史上南京国民政府的兴亡更替,那么南京国民政府在大陆的统治是如何被推翻的呢?今天我们就来学习第18课《战略大决战》。

二、新课学习(一)三大战役1.同学们,你们知道什么是战略大决战吗?战略决战:战略决战是指解放战争期间,国共双方使用主力进行决定战争胜负的作战,通常由一系列战役、战斗组成。

其主要目的是歼灭敌方主力,剥夺对方的战争能力,夺取战争的决胜权。

2. 为什么要进行战略决战?教师出示材料:从1946年6月到到1948年8月,敌我力量对比变化数据①教师:展示材料:1946年6月、1948年8月,国共双方军队人数的变化。

人民解放军人数从130万上升到280万,国民党军队人数从430万下降到365万。

结论:敌我兵力对比差距缩小。

②教师出示图片介绍解放区和国统区在后方、兵源、士气等方面的显著的不现,从而得出人民解放军发动三大战役的背景:主力决战的时机已经成熟。

教师补充:1948年,解放战争进入第三年,战争形势发生了巨大变化。

在解放军的大规模进攻面前,国民党军队的五个战略集团分别被牵制在东北、华东、华北、中原、西北五个战场上。

第18课战略大决战学习目标:1、知道辽沈、淮海、平津战役和渡江战役的情况2、分析说明共产党迅速取得解放战争胜利的原因教学重点:辽沈战役、淮海战役、平津战役、渡江战役概况和国民党政权覆灭的史实教学难点:三大战役的战略战术导入新课:1、用多媒体展示解放战争开始时国共双方实力对比表,让学生通过分析表格得出:国民党军实力占绝对优势。

2、再用多媒体展示1948年秋国共双方实力对比表,让学生通过分析表格得出:解放军实力大幅度提升,国民党军实力相对削弱,国共两党战略决战时机成熟,以毛泽东为首的中共中央高瞻远瞩,抓住战机,发动三大战役,国民党政权崩溃。

这节课学习24课国民党政权的崩溃教学过程:一、检查《学案》自主学习部分,了解学生自主学习情况。

二、向学生展示本课学习目标。

三、向学生展示本课学习的两个版块:三大战役定乾坤渡江战役安天下四、学习第一板块:三大战役定乾坤多媒体展示:(1)1948年9月—1949年1月(向学生说明这是国共两党战略大决战时期)(2)三大战役示意图及名称(让学生从整体上把握三大战役名称及大体位置)〈一〉辽沈战役:1、中共中央为什么把战略首战放在东北?用多媒体展示三个材料,通过学生读材料分析和老师讲解,让学生明白这个问题。

2、让学生说一下作为一个战役应从哪些方面把握:教给学生学习方法3、让学生按学习战役的方法再读本目内容,把重要知识点标注在课本上并识记下来。

4、通过检查了解学生对本目重要知识的掌握情况。

5、辽沈战役的战略方针是“关门打狗”其中的“门”指哪里?为什么最先攻打锦州?(通过这个问题让学生知道锦州重要的战略地位,中共中央领导及我军高级指挥的英明决策和智慧,也突破了本目的难点)6、老师总结:辽沈战役历时52天,歼敌47万余人,解放东北全境,人民解放军首次在数量上占了优势(重点给学生强调),至此中国的军事形势达到了一个新的转折点,这一站也震撼了蒋家王朝,过渡到第二目。

过渡:在辽沈战役接近尾声之际,蒋介石调集重兵云集中原,试图与中共主力决战,规模空前的淮海战役打响。

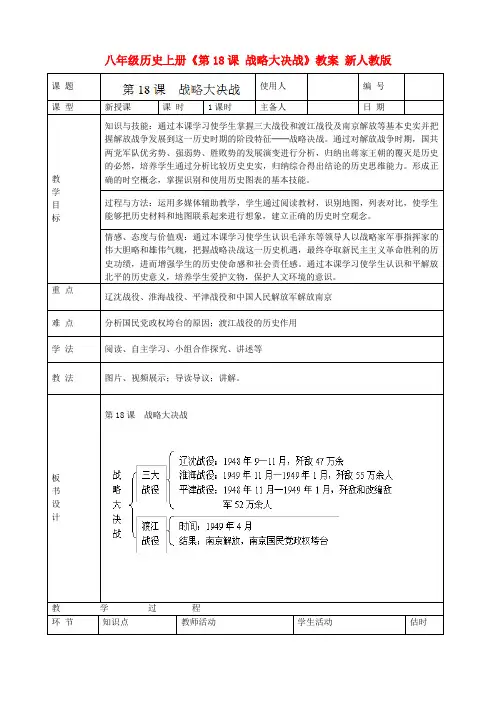

第18 课战略大决战一、教材内容分析《战略大决战》是人民解放战争进程中最重要的内容。

在中共中央的正确部署和人民群众的踊跃支持下,人民解放军取得了辽沈、淮海、平津三大战役的胜利,消灭了国民党军队的主力,大大加速了人民解放战争的进程。

以后进行了渡江战役,南京解放,国民党政权覆灭。

本课作为解放战争的最后一课,起着承先启后的作用,人民解放战争的伟大胜利,结束了中国百年来的屈辱史,迎来的是新中国诞生。

二、课程标准1.知道辽沈、淮海、平津三大战役和南京解放。

2.简析国民党南京政权覆亡和人民解放战争迅速胜利的主要原因。

三、教学目标知识与能力目标:掌握辽沈战役、淮海战役、平津战役、渡江战役和南京解放。

引导学生讨论、分析“仅仅三年人民解放军打倒了军事力量壮大的国民党的原因”。

培育学生分析问题的能力。

进程与方式目标:通过讨论和回答问题等形式,培育学生的思辩能力和合作学习的精神。

运用电脑等手腕,展示三大战役形势示用意,使学生对相关战役的简要进程有直观地熟悉。

情感态度与价值观目标:通过学习熟悉毛泽东等领导人的战略家军事指挥家的伟斗胆略和宏伟气魄,把握战略决战这一历史机缘,最终夺取新民主主义革命胜利的历史功绩,进而增强学生的历史使命感和社会责任感。

四、教学重点、难点重点:三大战役和南京的解放。

难点:国民党军队迅速失败的原因的熟悉。

五、教学进程(一)创设情境,导入新课展示:人民解放军占领南京国民政府“总统府”教师:这是人民解放军占领南京国民政府“总统府”的画面。

解放军战士登上总统府大门的楼顶,扯下国民政府的青天白日满地红旗,欢呼胜利,时间是1949年4月。

从国民党发动内战到南京国民党政府被推翻,仅仅三年,人民解放军就打倒了军事力量壮大的国民党,原因安在?本课从两边大决战讲起。

(设计用意:充分调动学生的好奇心和求知欲,学生情绪被感染,迅速进入课堂角色。

)(二)教师引领,合作探讨第一篇章:三大战役——消灭国民党主力教师:全面内战暴发于何时?其标志是什么?学生:1946年6月。

第18课《战略大决战》教案设计人教版八年级历史

第18课《战略大决战》教案设计

内容标准:列举辽沈、淮海、平津三大战役和渡江战役,说明人民解放战争迅速胜利的主要原因。

教学目标:

(一)、知识与能力:

1.通过本课学习使学生掌握三大战役和渡江战役及南京解放等基本史实并把握解放战争发展到这一历史时期的阶段特征──战略决战。

2.通过对解放战争时期,国共两党军队优劣势、强弱势、胜败势的发展演变进行分析,归纳出蒋家王朝的覆灭是历史的必然,培养学生通过分析比较历史史实,归纳综合得出结论的历史思维能力。

3.通过本课学习使学生认识三大战役基本消灭国民党军队主力,大大加速了人民解放战争在全国胜利的历史作用;认识渡江战役不仅摧毁了国民党军队的长江防线,埋葬了蒋家王朝,更重要的是它捍卫了国家领土主权的独立和完整,维护了国家统一的历史作用。

4.通过本课学习使学生认识到,中国人民解放军解放南京标志着国民党政权的垮台,蒋家王朝的覆灭,压在中国人民头上的三座大山──帝国主义、封建主义、官僚资本主义的总代表被推翻。

5.通过本课学习,在掌。

初二历史教案第18课战略大决战 (3000字)初二历史教案编号:1218第18课战略大决战主备:丁巧玲一、【教学目标】:1、完成三大战役简表,掌握辽沈战役,淮海战役,平津战役基本史实,培养学生阅读地图和对比问题的能力。

2、掌握渡江战役,南京国民政府的覆灭,讨论分析解放战争胜利的原因,培养学生分析问题的能力。

3、感受毛泽东等人卓越的军事指挥才能,认识“得民心者得天下”。

二、【教学重点】:1.三大战役及其战果和意义。

2.渡江战役和南京解放。

三、【教学难点】:对于在兵力和武器装备等方面占有绝对优势的国民党军队迅速失败原因的认识。

四、【学习方法】:自主预习、合作交流、教师点拨、当堂巩固五、【教学过程】:1.复习导入:今天我们继续学习第五单元人民解放战争,这场战争主要分为三个阶段,上节课我们已经一起学习了战略防御和战略反攻两个阶段,我们先来回顾一下:(1)全面内战爆发的标志是什么?(2)人民解放军是如何粉碎敌人对陕甘宁解放区的进攻的?(3)揭开人民解放军战略反攻序幕的是什么事件?教师讲述:经过两年的浴血奋战,人民解放军认为主力决战的时机已经成熟,今天我们就来学习战略大决战,看人民解放军是如何一步一步直捣蒋介石老巢的。

2.学生阅读第18课课文。

3.学生完成自主学习卡自学内容,教师巡视,发现共性问题,或适时点拨,或为下面的讲解分析做好准备。

4.学生在教师引导下,展示交流自学成果,教师作针对性点拨精讲,或矫正或补充,引导学生达标。

(1)找出人民解放军进行战略决战的背景是什么?人民解放军:经过两年英勇奋战,消灭了国民党军队两百多万。

国民党军:主力收缩到沈阳、北平、徐州等战略要地周围。

成填空,掌握渡江战役,解放南京的史实:①发动:_1949__年_4_月,_毛泽东__和__朱德_向中国人民解放军下达进军命令,解放军百万雄师分___3__路渡江作战。

②结果:国民党的长江防线顷刻崩溃。

4月23日,__南京_解放,统治中国 ___22年的国民党政权__垮台了。

【关键字】历史第18课战略大决战一、教材内容分析本课书的课题是战略大决战,向学生再现的是中国人民束缚战争时期战略决战阶段辽沈战役、淮海战役、平津战役和渡江战役的基本情况和历史画面。

在束缚战争中,人民束缚军在党中央英明领导下,由弱转强把劣势转化为优势,并把优势发展为胜势,最终夺取了束缚战争在全国的胜利。

而国民党军队却由强转弱,优势转为劣势,劣势导致不可逆转的败势,最终退出中国政治历史舞台。

从而感悟“得人心者得天下”、“人民最伟大”的道理。

二、课程标准1、知道辽沈、淮海、平津三大战役和南京束缚;2、简析国民党南京政权覆亡和人民束缚战争迅速胜利的主要原因三、教学目标1、知识与技能:要求学生掌握三大战役、渡江战役及南京束缚等基本史实;通过对束缚战争时期,国共两党军队优劣势、强弱势、胜败势的发展演变进行分析,归纳出蒋家王朝的覆灭是历史的必然,分析得出束缚战争迅速胜利的主要原因,培养学生通过分析比较历史史实,归纳综合得出结论的历史思维能力。

2、过程与方法:通过讨论等形式,培养学生的思辩能力和合作学习的精神。

通过课件,展示三大战役和渡江战役,使学生对相关战役的简要过程有直观的认识。

3、情感态度与价值观:使学生认识:三大战役是我军与国民党军队的战略决战。

三大战役的胜利,使国民党军队的主力基本上被消灭,从而大大加速了全国的束缚。

三大战役的胜利表明,党中央的决策和战略指挥是无比英明正确的。

四、教学重点、难点重点:辽沈战役、淮海战役、平津战役和中国人民束缚军束缚南京。

难点:束缚战争迅速胜利的主要原因五、教学过程第一篇:未雨绸缪——劣势转优势(一)创设情境、导入新课1、全面内战什么时候爆发?1946年6月国民党进攻中原束缚区2、人民束缚军战略进攻开始于什么事件后?1947年夏刘邓大军挺进大别山战略防御——战略进攻——战略大决战(二)教师引领自主探究第二篇:三胜敌军、灭其主力——三大战役展示:《三大战役形势图》(设计意图:让学生对三大战役的地理位置有个整体的认识)关门打狗——辽沈战役展示:阅读材料及课本93页《三大战役形势图〉思考,战略决战为什么首先在东北打响?材料一:东北野战军拥有12个纵队、17个独立师及步兵、骑兵、炮兵、坦克团约70万人的强大军事力量,加上地方武装,总兵力超过百万,军事装备也有了很大改善。

第18课战略大决战【教学目标】知识与能力在学习三大战役和渡江战役的基础上,能够列举这些战役,并通过读图描述国共双方主力作战的战况。

通过了解国民党政权覆灭的史实,正确计算南京国民党政权存在的时间。

过程与方法学习用图示的方法,描述人民解放战争转折阶段的战略态势、建立时间和空间概念。

帮助学生回顾人民解放战争的有关情况,说明人民解放战争迅速取胜的原因,初步学会从多角度联系问题和归纳问题的能力。

让学生计算国民党政权存在的时间。

情感态度与价值观三大战役是战略决战,它的胜利不仅预示着解放战争的胜利而且也预示着人民的胜利。

通过这些史实,使学生认识到中国共产党是中国人民利益的忠实代表,培养学生热爱中国共产党、热爱广大人民的情感。

【教学重点】辽沈、淮海、平津三大战役,渡江战役,国民党政权的覆灭。

【教学难点】三大战役的战略战术。

【教学方法】讲故事法。

教学过程:1、导入:海协会长陈云林访台,实现了海峡两岸的大三通。

海峡两岸的统一是众望所归,民心所向,这个历史的尾巴是什么时候留下来的呢?就让我们回到60年前。

课件展示:复习提问,(1)全面内战什么时候爆发?1946年6月进攻中原解放区(全面进攻失败……重点进攻被粉碎)(2)人民解放军战略进攻开始于什么事件后?刘邓大军挺进大别山(3)解放战争分为哪几个阶段?战略防御——战略反攻——大决战2、(板书课题)第18课战略大决战在人民的支持下,从1948年9月到1949年1月,人民解放军先后进行了举世闻名的辽沈、淮海、平津三大战役。

出示第一子目“三大战役”。

3.出示课件动态的(解放战争时期)战争形势图,用提问方式和学生共同回顾战略进攻阶段解放军各个战场的形势,指导学生把握战略决战前全国战场形势的整体轮廓,通过分析敌我双方力量对比的变化自然过渡到第l小目中第1子目“决战时机成熟”。

4.当过渡到第一小目第二子目辽沈战役时,设问思考题,战略决战为什么选择东北为突破口,有利条件有哪些?出示课件,引发学生思考讨论。

第 18 课战略大决斗一. 学习目标:1. 知识:掌握战略决斗的三大战斗及其作用,掌握渡江战斗和公民党政权在大陆统治的倒台。

理解人民解放战争取获成功的原由。

2.能力:培育学生掌握辨别和使用历史图表的基本技术。

3.感情:培育学生爱惜文物,保护人文环境的意识。

加强学生的历史使命感和社会责任感。

二. 要点和难点1.要点:辽沈战斗、淮海战斗、平津战斗,中国人民解放军解放南京。

2.难点:渡江战斗的历史作用(一)自主学习(我学习,我快乐)1、达成下表战争名称时间指挥者参战队伍特色结果或意义辽沈战斗淮海战斗平津战斗渡江战斗2、三大战斗的历史意义:。

(二) . 合作研究,沟通展现(集体的智慧是无量的)(1)北平的和平解放为三大战斗划上了一个圆满的句号。

请问在平津战斗中,党中央为何采纳和平局段解放北平(2)剖析人民解放战争取获成功的原由。

(三) . 加强训练,拓展提高人民解放战争,颠覆了公民党反动派在全国的统治。

据此请回答:(1)人民战争分哪三个阶段(2)试举出解放战争期间四个重要战斗(3)试剖析人民解放战争快速取胜的原由。

(4)在解放战争中,人民解放军挺进大别山和渡江战斗在战斗目标和作用上各有什么不一样(四) . 达标检测,反应改正(1)平津战斗中,人民解放军和平解放了()A. 天津B.北平C.长春D.徐州(2)毛泽东曾夸赞其是“民族的元勋” “为和平解决各地战事问题和减少人民的战争难过树立了楷模”。

这位“民族元勋”是()A.张学良B.林则徐C.傅作义D.曾纪泽(3) 1949 年 4 月 23 日,南京解放标记着()A. 中国新民主主义革命获得完全成功B.人民解放战争成功结束C.中国新民主主义革命的结束和社会主义革命的开始D.统治中国 22 年之久的公民党政权倒台(4)三大战斗中,剿灭公民党军队人数最多的战斗是()A.辽沈战斗B. 淮海战斗C.平津战斗D. 渡江战斗(5)“几十万,民工走不通,骏马高车送粮食,随军旋转逐西东,前线争立功。

第18课战略大决战教案中国书法艺术说课教案今天我要说课的题目是中国书法艺术,下面我将从教材分析、教学方法、教学过程、课堂评价四个方面对这堂课进行设计。

一、教材分析:本节课讲的是中国书法艺术主要是为了提高学生对书法基础知识的掌握,让学生开始对书法的入门学习有一定了解。

书法作为中国特有的一门线条艺术,在书写中与笔、墨、纸、砚相得益彰,是中国人民勤劳智慧的结晶,是举世公认的艺术奇葩。

早在5000年以前的甲骨文就初露端倪,书法从文字产生到形成文字的书写体系,几经变革创造了多种体式的书写艺术。

1、教学目标:使学生了解书法的发展史概况和特点及书法的总体情况,通过分析代表作品,获得如何欣赏书法作品的知识,并能作简单的书法练习。

2、教学重点与难点:(一)教学重点了解中国书法的基础知识,掌握其基本特点,进行大量的书法练习。

(二)教学难点:如何感受、认识书法作品中的线条美、结构美、气韵美。

3、教具准备:粉笔,钢笔,书写纸等。

4、课时:一课时二、教学方法:要让学生在教学过程中有所收获,并达到一定的教学目标,在本节课的教学中,我将采用欣赏法、讲授法、练习法来设计本节课。

(1)欣赏法:通过幻灯片让学生欣赏大量优秀的书法作品,使学生对书法产生浓厚的兴趣。

(2)讲授法:讲解书法文字的发展简史,和形式特征,让学生对书法作进一步的了解和认识,通过对书法理论的了解,更深刻的认识书法,从而为以后的书法练习作重要铺垫!(3)练习法:为了使学生充分了解、认识书法名家名作的书法功底和技巧,请学生进行局部临摹练习。

三、教学过程:(一)组织教学让学生准备好上课用的工具,如钢笔,书与纸等;做好上课准备,以便在以下的教学过程中有一个良好的学习气氛。

(二)引入新课,通过对上节课所学知识的总结,让学生认识到学习书法的意义和重要性!(三)讲授新课1、在讲授新课之前,通过大量幻灯片让学生欣赏一些优秀的书法作品,使学生对书法产生浓厚的兴趣。

2、讲解书法文字的发展简史和形式特征,让学生对书法作品进一步的了解和认识通过对书法理论的了解,更深刻的认识书法,从而为以后的书法练习作重要铺垫!A书法文字发展简史:①古文字系统甲古文——钟鼎文——篆书早在5000年以前我们中华民族的祖先就在龟甲、兽骨上刻出了许多用于记载占卜、天文历法、医术的原始文字“甲骨文”;到了夏商周时期,由于生产力的发展,人们掌握了金属的治炼技术,便在金属器皿上铸上当时的一些天文,历法等情况,这就是“钟鼎文”(又名金文);秦统一全国以后为了方便政治、经济、文化的交流,便将各国纷杂的文字统一为“秦篆”,为了有别于以前的大篆又称小篆。

初二历史教案编号:1218

第18课战略大决战主备:丁巧玲

一、【教学目标】:

1、完成三大战役简表,掌握辽沈战役,淮海战役,平津战役基本史实,培养学生阅读地图和对比问题的能力。

2、掌握渡江战役,南京国民政府的覆灭,讨论分析解放战争胜利的原因,培养学生分析问题的能力。

3、感受毛泽东等人卓越的军事指挥才能,认识“得民心者得天下”。

二、【教学重点】:

1.三大战役及其战果和意义。

2.渡江战役和南京解放。

三、【教学难点】:

对于在兵力和武器装备等方面占有绝对优势的国民党军队迅速失败原因的认识。

四、【学习方法】:自主预习、合作交流、教师点拨、当堂巩固

五、【教学过程】:

1.复习导入:今天我们继续学习第五单元人民解放战争,这场战争主要分为三个阶段,上节课我们已经一起学习了战略防御和战略反攻两个阶段,我们先来回顾一下:

(1)全面内战爆发的标志是什么?

(2)人民解放军是如何粉碎敌人对陕甘宁解放区的进攻的?

(3)揭开人民解放军战略反攻序幕的是什么事件?

教师讲述:经过两年的浴血奋战,人民解放军认为主力决战的时机已经成熟,今天我们就来学习战略大决战,看人民解放军是如何一步一步直捣蒋介石老巢的。

2.学生阅读第18课课文。

3.学生完成自主学习卡自学内容,教师巡视,发现共性问题,或适时点拨,或为下面的讲解分析做好准备。

4.学生在教师引导下,展示交流自学成果,教师作针对性点拨精讲,或矫正或补充,引

导学生达标。

(1)找出人民解放军进行战略决战的背景是什么?

人民解放军:经过两年英勇奋战,消灭了国民党军队两百多万。

国民党军:主力收缩到沈阳、北平、徐州等战略要地周围。

成填空,掌握渡江战役,解放南京的史实:

①发动:_1949__年_4_月,_毛泽东__和__朱德_向中国人民解放军下达进军命令,解放军百万雄师分___3__路渡江作战。

②结果:国民党的长江防线顷刻崩溃。

4月23日,__南京_解放,统治中国___22年的国民党政权__垮台了。

国民党残余势力退往___台湾____。

5.学生展示自学成果中,教师引导学生进行拓展与联系比较:

⑴右图显示,辽沈战役后两军发生什么变化?

教师强调数量。

⑵淮海战役是人民群众用小车推出来的。

这句话说明了什么?

教师强调人民解放军得到了广大人民群众的支持,辅以图片,从而得出“得民心者得天下”的认识。

(3)同桌讨论:党中央为什么采取和平手段解放北平?

①和平民主是当时大势所趋、民心所向。

②保护古都文物免遭战争破坏。

可保障北平人民生命财产安全。

③对傅作义部的和平改编为其他战场的国民党将领倒戈率部转向人民的一方,提供了良好的范例。

教师强调:中国共产党始终代表广大人民群众的根本利益。

6.过渡:三大战役的胜利大大加速了人民解放战争在全国的胜利,但是战争还没有结束,人民解放军一直追到了蒋介石家门口,胜利就在眼前。

由毛泽东、朱德的作战命令导入渡江战役。

教师介绍:长江是一道天然的屏障,人民解放军面临的一个重大的困难就是如何渡江?学生观看视频《渡江战役》,感受人民解放军的英勇作战以及人民群众的大力支持。

7.合作探究:阅读教材第100页“活动与探究”题中的“解放战争开始的力量对比”,讨论:国共力量相差这样悬殊,为什么共产党能在短短的三年内就由弱变强,打败国民党呢?

六、【课堂总结】

1.鼓励学生合书,自我默写总结。

2.总结后学生朗读1遍,加以巩固。

七、【学生质疑】:

八、【当堂巩固】

1.学生独立完成课堂巩固练习。

2.反馈后矫正达标。

九、【板书设计】

人民解放战争

1.战略防御:转战陕北

2.战略进攻:刘邓大军挺进大别山

3.战略大决战:辽沈战役、淮海战役、平津战役

渡江战役

十、【教学反思】。