交通设计考试要点复习过程

- 格式:doc

- 大小:87.00 KB

- 文档页数:20

交通设计复习第一章:绪论●1、交通设计提出的背景交通工程学提出(20世纪30年代)→规划与建设的发展→交通设计的提出(我国20世纪80年代)●2、交通设计的概念基于城市与交通规划的理念和成果,运用交通工程学、系统工程学与工业设计的基本理论和原理,以交通安全、通畅、便利、效率以及与环境和谐为目标,以交通的“资源”(包括通行时间与空间资源、环境资源及投资条件)为约束条件,对现有和未来建设的交通系统及其设施加以优化设计,寻求改善交通的最佳方案,精细化确定交通系统及其构成要素,特别是确定交通的通行权、通行时间与空间及其管理方案、相关设施的布局方案等;上承交通规划,下接交通工程设施设计与交通管理,指导交通设施的土木工程设计以及系统的最佳利用,具有中微观性。

●3、交通设计的基本内容与作用一、交通系统分析与构筑交通系统分析:(1)交通系统有机关系分析;(2)交通设计需求分析(Viso配图补充);(3)交通系统资源和约束条件分析;(4)交通问题的基本对策分析。

二、交通设计理论与基础系统工程学原理:1)系统工程是一门定性与定量结合的综合性的整体技术,是从整体上研究和解决问题的科学方法。

作用:按照系统科学的原理设计并构建或者改造一个系统,使其具有预期的功能。

2)系统工程方法论:代表性的方法论是希尔1969提出的三维结构体系(时间维、逻辑维和知识维),可谓构筑交通设计方法的逻辑关系、知识体系以及时间序列提供指导,并为系统的评价和优化提供方法。

3)基于系统工程学和交通运输工程学的基本原理,研究由运转与输送的主体(人物交通工具、设施、源、环境、政策、信息…)构成的交通运输系统,解析并揭示其有机关系,以系统的通畅、安全、节能减排以及效率化等为目标,以系统的各项资源条件为约束,最佳地规划、设计与管理交通运输系统,实现交通需求与系统服务能力的有机协调,进一步奠定交通设计与交通系统的有机关系。

工业设计原理:1)基本原理是为了达到某一特定目的,使用现代化手段从构思到建立一个切实可行的实施方案进行生产和服务的设计过程,特别注重“产品的功能、用户的需求和行为,以及创造与科学技术的结合。

交通设计知识点交通设计是指根据交通需求和交通规划,在一定的交通条件下,对道路、交叉口、交通设施等进行设计和布置的过程。

其目的是为了提高交通效率、保障交通安全、提升交通舒适性。

在进行交通设计时,需要考虑多个方面的因素,包括交通流量、道路宽度、交叉口类型、标识标线等。

下面将从几个关键的知识点来介绍交通设计的步骤。

1.交通流量调查:在进行交通设计之前,首先需要了解交通流量情况。

通过交通流量调查,可以获得道路上车辆的数量、速度、车型等信息。

这些数据对于后续的交通设计非常重要,可以帮助确定道路的宽度、标线的设置以及交叉口的类型等。

2.道路几何设计:道路的几何设计是指确定道路的纵断面和横断面的过程。

纵断面包括设计道路的纵坡和纵向曲线,横断面包括设计道路的路宽和横向曲线。

在进行道路几何设计时,需要考虑交通流量、车速、车辆类型等因素,以及土地利用、环境保护等因素。

通过合理的道路几何设计,可以提高道路的通行能力和安全性。

3.交叉口设计:交叉口是道路交通的重要组成部分,对交通流的分配和交通安全起着关键的作用。

交叉口设计包括交叉口类型的选择、交叉口的布置以及交叉口信号控制等。

在选择交叉口类型时,需要考虑道路的交通流量、交叉口的位置和功能。

在交叉口的布置过程中,需要合理设置转弯半径、车道宽度、人行道等。

交叉口信号控制的设计需要考虑交通流量的分配和交通流的控制,以提高交叉口的通行能力和安全性。

4.标线和标牌设计:标线和标牌是交通设计中的重要组成部分,用于指示和引导交通流。

标线包括中心线、边缘线、车道线等,通过合理设置标线可以提高道路的通行能力和安全性。

标牌包括交通标志和交通信号,用于向驾驶员传递交通规则和信号。

合理设置标牌可以提高驾驶员的交通意识和安全性。

综上所述,交通设计是一项综合性的工作,需要考虑多个方面的因素。

通过交通流量调查、道路几何设计、交叉口设计以及标线和标牌设计等步骤,可以提高交通的效率和安全性。

在进行交通设计时,需要充分考虑交通需求、交通规划以及环境保护等因素,以实现交通系统的协调发展。

道路平曲线的极限最小半径、一般最小半径和不设超高最小半径的定义分别是什么?极限最小半径:指为保证车辆按设计速度安全行驶所规定的圆曲线半径最小值一般最小半径:指各级公路对按设计速度行驶的车辆能保证其安全舒适的最小圆曲线半径 不设超高的最小半径:指不必设置超高就能满足行驶稳定性的圆曲线最小半径简述公路纸上定线的主要步骤。

1)定控制点,安排线位2)放坡-匀坡线3)调整坡度线→导向线4)穿线交点(以点连线,以线交点)5)量偏角(或计算)6)敷设曲线7)钉桩量距8)纵断面高程读取9)横断面读取为什么道路平面线形由直线、圆和螺旋线组成?因为理想的道路平面线形应与汽车的重心轮迹线完全重合。

(不打方向盘a=0、等角速度W 打方向盘a=常数、打方向盘的角速度均匀变化a=变数。

直线:曲率K 0=0、圆曲线:曲率K=常数、缓和曲线:曲率K=变数)公路设计中的超高方式通常有哪几种?各适用于什么场合?①无中间带道路的超高过渡(绕内边线旋转、绕中线旋转、绕外边线旋转)绕内边线旋转因行车道内侧不降低,利于路基纵向排水,一般新建工程多用;绕中线旋转可保持中线高程不变,外侧边缘抬高值较小,多用于旧路改建工程;而绕外边线旋转是一种特殊设计,仅用于某些改善路容的地点②有中间带道路的超高过渡(绕中央分隔带中线旋转、绕中央分隔带边线旋转、绕各自行车道中线旋转)中间带宽度较窄时m 5.4≤可采用绕中央分隔带中线旋转;各种宽度的中间带都可采用绕中央分隔带边线旋转;对双向车道数大于4条的公路可采用绕各自行车道中线旋转简述道路纵断面设计中纵坡度、坡长和竖曲线的限制及其决定因素。

最小纵坡是为纵向排水的需要,对横向排水不畅的路段所规定的纵坡最小值平均纵坡是指一定长度路段两端点的高差与该路段长度的比值最大坡长限制是指控制汽车在坡道上行驶,当车速下降到最低容许速度时所行驶的距离 最小坡长的限制①行车平顺,避免台阶式起伏②方便司机换档③设置竖曲线要求,美观 理想最大纵坡是指设计车型在油门全开的情况下,持续以希望速度等速行驶所能克服的纵坡f D i -=11λ不限长度最大纵坡是指设计车型在油门全开的情况下,持续以容许速度等速行驶所能客服的纵坡f D i -=22λ缓和坡段:大于限制坡长应设<3%的缓和坡段,其长度应大于最小坡长竖曲线的最小半径或最小长度由①缓和冲击②行驶时间不过短③满足视距的要求汽车动力因数在道路设计中有什么作用?GR -T D w 满载情况下,每单位车重克服道路阻力和惯性阻力的性能常用行车视距有哪几种?写出各自的定义。

交通设计复习题交通设计复习题交通设计是城市规划中的一个重要组成部分,它关乎到人们的出行安全和便利性。

在交通设计中,需要考虑到道路的布局、交通信号灯的设置、车辆通行规则等方面。

下面将通过一些复习题来回顾一下交通设计的基本知识。

1. 何为交通设计?交通设计是指根据交通需求和道路环境,通过科学的规划和设计,合理布局道路、交通信号灯等设施,以提高交通系统的效率和安全性。

2. 在交通设计中,常用的道路布局有哪些?常见的道路布局有直线道路、曲线道路、环形交叉口、立交桥等。

直线道路适用于车辆速度较高的区域,而曲线道路则适用于车辆速度较低的区域。

环形交叉口和立交桥则可以提高交通的通行效率。

3. 交通信号灯的颜色和含义是什么?交通信号灯的颜色一般分为红、黄、绿三种。

红灯表示停车,黄灯表示准备停车,绿灯表示通行。

4. 什么是交通流量?交通流量是指单位时间内通过某一道路或交叉口的车辆数量。

交通流量的多少直接影响到交通系统的通行效率。

5. 如何计算交通流量?交通流量可以通过观察单位时间内通过某一点的车辆数量来计算。

也可以通过安装交通流量监测设备来实时监测交通流量。

6. 交通事故多发路段的改善措施有哪些?交通事故多发路段的改善措施可以包括提高交通信号灯的设置,增加交通标志和标线的数量,加强交通执法等。

此外,也可以通过道路改造来提高交通安全性,如增加隔离带、设置减速带等。

7. 交通设计中的人行通道应如何设置?人行通道应设置在交通流量较大的路口和道路上,以便行人安全过马路。

人行通道的设置应符合交通规则,如设置斑马线、行人信号灯等。

8. 如何提高公共交通的便利性?提高公共交通的便利性可以通过增加公交车站的数量和覆盖范围,加强公交车辆的运营管理,提高公交车辆的运行速度等。

此外,还可以通过建设地铁、轻轨等轨道交通系统来提高公共交通的便利性。

9. 交通设计中的可持续性是什么意思?交通设计中的可持续性是指在满足交通需求的同时,减少对环境的影响,提高资源利用效率。

交通运输工程交通规划与交通流理论复习攻略交通规划是交通运输工程的重要组成部分,它涉及到如何合理规划城市交通网络、调控交通流量、提升交通效能等一系列问题。

而交通流理论则是用来研究分析交通系统的运行特征和行为规律的科学理论。

在准备交通运输工程的考试中,对交通规划和交通流理论的复习尤为重要。

本文将从交通规划和交通流理论两方面进行详细的复习攻略。

一、交通规划交通规划是为了解决交通运输系统面临的挑战,提高交通系统的运行效率和服务质量而进行的一项重要工作。

在复习交通规划时,首先需要了解交通规划的基本原则和方法。

1.基本原则(1)全面性原则:交通规划应该从整体上考虑交通系统的规划和发展,不能片面追求某个局部的利益。

(2)可行性原则:交通规划应该符合技术、经济和环境的可行性,不能脱离实际。

(3)系统性原则:交通规划应该以整个交通系统为研究对象,关注各个环节之间的相互关系。

2.规划方法(1)交通流量调查和分析:通过对交通流量的调查和分析,了解道路的交通负荷和交通组织的现状,为规划提供依据。

(2)交通需求预测:通过对城市发展趋势、人口分布等因素的研究,预测未来的交通需求,为规划提供指导。

(3)交通网络设计:根据城市的地理环境和道路条件,设计合理的道路网,满足日益增长的交通需求。

(4)交通调控和管理:通过交通信号灯、交通标志等手段,对交通进行调控和管理,提高交通系统的运行效能。

二、交通流理论交通流理论是研究交通系统中车辆运行特征和交通行为规律的科学理论。

在复习交通流理论时,需要了解以下几个重要的概念和模型。

1.流量和密度交通流量是指单位时间内通过某一路段的车辆数量,通常用车辆数/小时表示;密度是指单位长度上的车辆数量,通常用辆/km表示。

2.流速和流量密度流速是指车辆通过某一路段的速度,通常用km/h表示;流量密度是指单位时间和单位长度内通过某一路段的平均车辆数量,通常用辆/km/h表示。

3.基本模型:流量-速度-密度模型和流量-密度-延误模型流量-速度-密度模型描述了车辆流量、速度和密度之间的关系,通常表示为流量和速度呈反比,流量和密度呈正比的函数关系。

交通⼯程设计考试复习提要2交通⼯程设计复习要点(2015)⼀、名词解释1.封闭式收费系统书:P110封闭收费制式(按互通⽴交区段收费):是指在⾼速路的出、⼊⼝均设置收费站,按车型和⾥程计价收费,车辆在进、出⾼速公路都需要停车的收费制式。

2.监控系统书:P215监控系统由监视⼦系统和控制⼦系统组成。

监视⼦系统是指利⽤路⾯、路旁的数据据采集、检测设备和⼈⼯观察,对道路交通状况、路⼝、天⽓状况和设备⼯作状态等进⾏实时的观测与测量,并通过通信系统送达监控中⼼。

控制⼦系统是指依据监视所得到的各种数据,进⾏科学、及时的分析和判断,⽣成决策⽅案,并将决策结果和控制命令传送到信息发布设备、交通控制设备等,保障道路⾏车安全、提⾼⾏车效率的重要系统。

3.路⾯平均亮度路⾯平均亮度就是在路⾯上预先设定的点上测得的或计算得到的各点亮度的平均值。

4.交通护栏书:P7交通护栏是⼀种纵向吸能结构,通过⾃⾝变形或车辆爬⾼来吸收碰撞能量,从⽽改变车辆⾏驶⽅向、阻⽌车辆越出路外或对向车道,最⼤限度地减少事故中⼈员的伤害程度。

从功能上分为柔性、刚性、半刚性护栏。

5.防眩板书:P23是⼀种安装在道路中央分隔带上,通过有效阻挡对向车辆前照灯的眩光,⽽避免眩光影响的安全设施。

6.标志设计三要素○交通标志的三要素:颜⾊:采⽤最⼤对⽐度,提⾼标志辨识性形状:同等⾯积,不同形状的视认效果不同符号:传递通⽤的交通语⾔7.主线控制是监控系统总进⾏交通控制的⼀种形式。

其典型思想是通过对车道的控制,如可变速度、车道关闭,车辆优先控制、可逆车道控制等⽅式,改善交通流运⾏状态,保持均匀性和稳定性的控制策略。

8.失能眩光失能眩光是指导致⼈眼视觉减弱,并出现视功能损失,⽽使得必须提⾼亮度、对⽐度才可以看清楚物体的眩光。

9.HOV lane⾼承载率车道,主要是指在交通管理中,为了提⾼道路资源利⽤效率,缓解拥堵,在⾼速公路或主⼲道上,指仅供乘坐⾄少某⼀规定乘客数的车辆通⾏的车道。

城市道路与交通规划考试要点⼀、道路交通基础1、城市道路分类分级城市道路的分类1、快速路也叫快速⼲道通——-快速、长距离交通;全市性⼲道2、主⼲路也叫主⼲道通为主——以交通功能为主;全市性⼲道,连接各主要分区3、次⼲路也叫次⼲道通兼达——以交通功能为主,兼有服务功能;分区⼲道4、⽀路也叫⼀般道路或地⽅性道路达——以服务功能为主;连接次⼲道与街坊路,解决局部地区交通。

城市道路分级主⼲路、次⼲路、⽀路按城市规模分Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级。

特⼤、⼤城市——Ⅰ级,中城市——Ⅱ级,⼩城市——Ⅲ级2、交通三参数Q、K、V及三者关系关系式基本关系:VKQ?=线性关系:(1) fjKV VK =-抛物线关系:V f ——⾃由车速 K j ——阻塞密度 3、通⾏能⼒与Q 区别概念:道路在单位时间内可能通过的车辆数(⾏⼈数)。

通⾏能⼒与交通量的区别:通⾏能⼒:是“能⼒”,检验道路是否充分发挥作⽤的依据。

交通量:道路上实际的通⾏数量。

⼆、交通规划、路⽹规划 1、城市交通模式 2、交通规划步骤1.交通调查。

2.交通预测---由调查资料,建⽴交通需求模型,进⾏现状分析和未来交通预测。

3.交通规划1)提出交通战略⽅案2)提出交通⽹络规划⽅案,并评价优化。

3、OD 调查出⾏,区内(间)出⾏OD 调查的概念含义:对交通的发⽣,终⽌所做的调查。

必要性:因为Q ,V 调查,道路交通状况的调查,道路上的流2()f jK Q V K K =-量流速。

OD调查:对客流流向调查(包括起讫点,路径…..)出⾏定义:⼈,车,货从出发点到⽬的点的全过程。

特点:⼀个⽬的,两个端点。

区内(间)出⾏区内出⾏定义:起讫点在同⼀交通区的出⾏。

区间出⾏定义:起讫点在不同交通区的出⾏。

4、交通预测四步法,出⾏分布预测的⽅法:平均增长系数法四步法1.出⾏产⽣预测:预测各交通区出发,吸引的出⾏总量。

2.出⾏分布预测:预测各交通区之间的出⾏量分布。

3.交通⽅式的选择预测:按交通⽅式的选择将预测的出⾏量换算为交通量。

《城市轨道交通规划与设计》课程复习要点1、城市轨道交通系统规划与设计的主要内容(1)特定城市社会与经济环境下轨道交通系统的功能定位。

(2)轨道交通线网规划。

线网规划是城市轨道交通线路设计和建设的基础。

(3)轨道交通系统客流预测。

是确定轨道交通网络及线路建设规模、能力水平的依据。

(4)轨道交通工程可实施规划。

(5)轨道交通系统的线路和车站设计。

(6)轨道交通的枢纽设计与规划。

(7)轨道交通系统与其他交通方式的衔接设计。

(8)轨道交通系统的安全防护设计。

(9)运营规划。

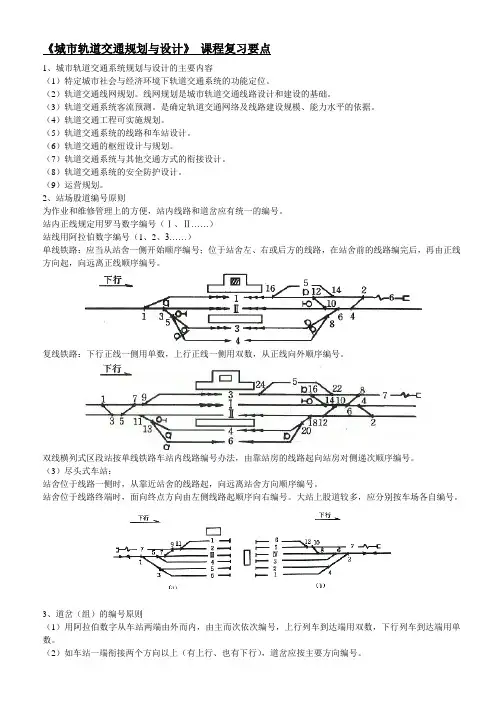

2、站场股道编号原则为作业和维修管理上的方便,站内线路和道岔应有统一的编号。

站内正线规定用罗马数字编号(Ⅰ、Ⅱ……)站线用阿拉伯数字编号(1、2、3……)单线铁路:应当从站舍一侧开始顺序编号;位于站舍左、右或后方的线路,在站舍前的线路编完后,再由正线方向起,向远离正线顺序编号。

复线铁路:下行正线一侧用单数,上行正线一侧用双数,从正线向外顺序编号。

双线横列式区段站按单线铁路车站内线路编号办法,由靠站房的线路起向站房对侧递次顺序编号。

(3)尽头式车站:站舍位于线路一侧时,从靠近站舍的线路起,向远离站舍方向顺序编号。

站舍位于线路终端时,面向终点方向由左侧线路起顺序向右编号。

大站上股道较多,应分别按车场各自编号。

3、道岔(组)的编号原则(1)用阿拉伯数字从车站两端由外而内,由主而次依次编号,上行列车到达端用双数,下行列车到达端用单数。

(2)如车站一端衔接两个方向以上(有上行、也有下行),道岔应按主要方向编号。

(3)每一道岔均应编以单独的号码,渡线道岔、交叉渡线道岔及交分道岔等处的联动道岔,应编为连续的单数或双数。

(4)站内道岔,一般以信号楼中心线或车站中心线作为划分单数号与双数号的分界线。

(5)当车站有几个车场时,每一车场的道岔必须单独编号,此时道岔号码应使用三位数字,百位数字表示车场号码,个位和十位数字表示道岔号码。

应当避免在同一车站内有相同的道岔号码。

1、设计的基本概念应包括:设计原则和目标;从功能岀发,以相关条件为约朿,构筑最佳的系统或工程方案。

2、脱离城市规划与设计考虑的“交通设计”是有局限的;没有“交通设计”的“城市设计”将制造出没有牛命力和内涵的城市。

3、交通设计基本内容与作用:交通系统分析与构筑;交通设计理论与基础;交通通行空间设计;交通通行时间设计; 交通行驶环境设计;交通安全设计;交通系统整合少优化设计;交通设计评价分析。

4、交能系统分析包括的内容:交通系统有机关系分析;交通设计需求分析;交通系统资源和约朿条件分析;交通问题基本对策分析°5、交通设计评价分析常用的评价手段和方法有:前后调杏对比分析法、评价模型计算法以及仿真分析法等。

6、交通设计是以交通的通畅、安全、便利、节能、减排及高效率等为目标,以系统的资源、环境和(建设或改建)投资等条件为约束,以求最佳地分配交通系统的通行权和吋间与空间等。

7、理论基础:系统T•程学,工业设计原理,城市设计原理,交通T•程学,交通十木工程学,交通资源与环境学。

8、交能与运输的基丕功能是实现人和物的有目的的运转与输送。

9、交通运输系统是由人和物,交通工具,基础设施,交通环境,人和物运转与输送的规则等基本要素,以及要素间传递的信息所组成。

10、系统工程是关于口然科学、社会科学打工程技术相互交叉为综合的研究及应用领域,其核心问题是组织管理与决策,即从系统整体岀发,根据总体协调的需要,综合运用有关科学理论与方法,以计算机为工貝,进行系统结构与功能分析,包扌舌系统建模、仿真、分析、优化、评价和决策,以求得最好或满意的系统方案并付诸实施。

具作用是按照系统科学的原理来设计并构建或改造一个系统,使其具有预期的功能。

11、交能运输系统工具的慕本概念即:研究由运转与输送的主体一一人和物,以及交能工具、交能设施、交能资源/能源/环境、交通政策和交通信息等棊本耍素构成的交通运输系统,解析并揭示其有机关系,以系统的通畅、安全、节能减排以及效率化等为目标,以系统的各项资源条件为约束,最佳地规划、设计与管理交通运输系统,实现交通需求与系统服务能务的有机协调,由此进一步奠定了交通设计与交通系统的有机关系。

交通工程设计理论与方法复习提纲一、考试时间:5.9上午 9:30—11:30 402二、考试题型1.名词解释:6*4=242.填空题:1*10=103.选择题:1*6=64.简答题:7*5=355.论述题:13+12=25第一章绪论1.高速公路交通工程设施主要由交通安全设施和机电设施两大部分组成,具体包括设置于高速公路上的安全设施、收费系统、监控系统、通信系统、照明系统、供电系统、救援系统以及服务与环保设施等,即除了路桥主体工程的其他一切高速公路附属工程。

(名词解释*6分)第二章安全设施设计(50%)1.交通安全设施是由交通标志、标线、护栏、防眩设施、隔离设施和诱导设施等组成。

2.机电设施是由收费、监控、通信、供配电和照明等设施系统组成。

3.六大安全设施的基本概念(卓:作为本章的基本概念,需掌握——填空*5分)1)交通标志是用图形、符号、颜色和文字向交通参与者传递特定信息,设置在路侧或道路上方的安全设施,是交通法规具体化、形象化的表达形式,有“无声的交通警察”之称。

2)交通标线是由标画于路面上的各种线条、箭头、文字、立面标记等构成的交通安全设施,他的作用是管制和引导交通,可以与标志配合使用,也可单独使用。

3)护栏是交通安全设施的重要组成部分,对防止行车事故起着重要作用。

护栏的基本作用:1)防止行车事故;2)减轻事故车辆及人员的损伤程度;3)诱导驾驶员的视线。

4)隔离栅是对高等级公路进行隔离封闭的人工构造物的统称,其作用在于阻止无关人员、牲畜以及野生动物进入、穿越高速公路,防止非法侵占公路用地现象的发生。

5)防眩设施是指设置在道路中央分隔带上用于消除汽车前照灯夜间眩光影响的道路交通安全设施,通过防眩设施的设置可降低交通事故,提高行车的安全性。

6)视线诱导设施是一种沿车道两侧设置的,用来指示道路方向、行车道边界及危险路段位置的设施总称,它可以在白天、黑夜诱导驾驶员的视线,表明道路轮廓,保证行车安全。

1.名词解释:车流量:单位时间通过某一断面或地点的车流量和行人数量。

交通量:单位时间内通过道路某一地点或某一断面的车辆数量或行人数量。

服务水平:交通流中车辆运行的以及驾驶员和乘客或行人感受的质量量度。

通行能力:正常的气候和交通条件下,道路上某一段或交叉口单位时间内通过某一断面的最大车辆数或行人数量,以veh/h,p/h或veh/d表示。

设计车速:道路几何所依据的车速。

道路红线:规划道路的路幅边界线。

行车视距:为了行车安全,在道路设计中应当保证驾驶人员在一定距离范围内能随时看到前方道路上出现的障碍物,或迎面驶来的车辆,以便及时采取刹车制动措施,或绕过障碍物,这个必不可少的距离叫做行车视距。

停车视距:在同一车道上,车辆突然遇到前方障碍物,如行人过街、违章行驶交通事故以及其他不合理的临时占道等,而必须及时采取制动停车所需要的安全距离。

展线:在山岭地带,由于地面自然纵坡常大于道路设计容许最大纵坡,加上工程地质条件限制,就需要顺应地形,适当延伸线路长度沿上坡逐渐盘绕而上,以达到路线终点。

这种减缓纵坡,延长起、终点间路线长度的设计定线称为展线。

冲突点:来自不同行驶方向的车辆,以较大的角度(或接近90度)相互交叉的交汇点。

道路网密度:建成区内道路长度与建成区面积的比值(1)基本通行能力:在理想条件下,单位时间内一个车道或一条车道某一路段可以通过的小客车最大数,是计算各种通行能力的基础。

(2)可能通行能力:由于通常现实的道路和交通条件与理想条件有较大差距,考虑了影响通行能力的诸多因素如车道宽、侧向净宽和大型车混入后,对基本通行能力进行修正后的通行能力。

(3)设计通行能力:道路交通的运行状态保持在某一设计的服务水平时,单位时间内公路上某一路段可以通过的最大车辆数。

实际道路可能接受的通过能力,考虑了人为主观对道路的要求,按照道路运行质量要求及经济、安全、出人口交通条件等因素而确定作为设计依据的。

设计交通量:将一年中测得的8760小时交通量按大小顺序排列.取序号为第30位的小时交通量作为设计小时交通量。

交通设计的概念:以交通平安,通畅,便利,效率以及环境和谐为目标;以交通系统资源〔通行时间,空间资源,环境资源,投资条件等〕为约束条件;对现有和未来的交系统及其设施加以优化设计;定位:上乘交通规划,下接交通设施工程设计与交通管理,具有中微观性。

交通设计理论根底:系统工程学,工业设计原理,城市设计原理,交通工程学,交通土木工程学,交通资源与环境学。

路段概略设计:1路段进出交通组织〔新建道路,根据规划道路及沿线土地使用性质,确定是否需要设置;改建道路,根据进出口交通的流量和进出口的位置,选择合理的交通组织方式〕;2路段行人过街交通处理〔根据相邻路口间距和道路沿线状况,确定是否设置〕;3路内停车处理〔根据路网交通组织,交通流量,道路功能及沿线建筑,分析可行性,停车位置及其形式〕;4关联穿插口车道协调设计〔两穿插口较近时,将路段同相邻穿插口交通设计作统筹考虑〕。

穿插口概略设计:1车道数确定〔进口道车道数多于上游路段,出口道车道至少与路段一样〕2车道功能确定〔根据顶峰时段的交通量数据〕3慢行交通空间处理〔根据穿插口空间大小及非机动车和行人交通量,选择合理的渠化及控制方案〕4控制方式确定〔按道路类别,流量及事故发生情况,确定是否设置信号灯〕路段详细设计—3.5〕改建最低3.1米〕2人行道与人行横道设计〔充分考虑行人通行平安和顺畅的要求,特别关注交通弱势群体;宽度根据人行交通量和设计通行能力确定〕3非机动车道设计〔顶峰时间明显集中,非顶峰时间非机动车道利用率低,合理利用非顶峰时间非机动车道的资源是设计要点〕4机动车道设计〔保证机动车通行的连续性,平安性,防止与行人,非机动车之间的相互干扰,尽量减轻机动车相互间的冲突〕5路段进出交通设计〔考虑车辆进出的便捷性,降低对主线交通的干扰〕6路段停车设计〔路段通行能力远大于相连穿插口进出口道通行能力,且有停车需求,利用充裕空间停车〕穿插口详细设计:1机动车交通渠化要点〔车道宽度,展宽段,展宽渐变段〕2非机动车交通组织设计〔与行人交通一起考虑〕3人行横道设计〔位置,宽度及渠化形式,位置应在机动车与非机动车的通行空间确定后设计〕4信号配时设计〔信号周期,相位,相序,相位衔接〕机动车道宽度由机动车道数和单车道宽度决定,单车道宽度与道路等级,道路行驶车型,设计车速相关,单车道宽度—非机动车道宽度设计:单向行驶最小宽度不小于2米,非机的隔离:绿化带,栅栏,画线;人行横道宽度。

《城市道路设计》复习提纲一、名词解释1、设计速度: 当路段上各项道路设计特征符合规定时,在气候条件、交通条件等均为良好的情况下,一般驾驶员能安全、舒适行驶的最大行车速度。

2、道路建筑限界: 为了保证城市道路上车辆与行人的交通安全,在道路上一定高度和宽度范围内不允许任何障碍物侵入的空间界限。

3、道路网密度: 城市道路中心线总长度与城市用地总面积之比。

4、道路面积密度: 城市各类各级道路占地面积与城市用地总面积之比。

5、道路非直线系数: 它是道路起、终点的实际长度与其空间直线距离的比值。

(是衡量道路便捷程度的指标)6、道路红线: 指城市道路用地和城市建筑用地的分界控制线。

7、高架路: 指高架桥连续跨越两条以上横向道路,并由沟通高架桥与地面交通的上、下匝道所组成的道路系统。

8、分流点: 发生一股车流分为两股或多股车流交通现象的所在点。

9、合流点:发生两股或多股车流合为一股车流现象的所在点。

10、冲突点: 交叉口内各方向车流固定行驶轨迹的交汇点。

11、缘石半径: 247页12、视距三角形: 由相交道路上的停车视距所构成的三角形。

13、识别距离:为保证车辆安全顺利通过交叉口,应使驾驶员在交叉口之前的一定距离能识别交叉口的存在及通信号和交通标志等,这一距离称为识别距离。

14、交织段长度: 当相邻路口之间有足够的距离,使进环和出环的车辆在环道上均可在合适的机会相互交织连续行驶,该段距离为交织段长度。

15、交织角:是进环车辆轨迹与出环车辆轨迹的平均相交角度。

16、互通式立交: 相交道路通过专门设立的匝道互相联系、道路各方向的车辆可以互相之间连续交流的,称为互通式立交。

17、雨水管道埋深: 指管道内壁底到地面的深度。

18、雨水管道覆土深度: 指管道外壁顶部到地面的距离。

19、径流系数: 降落在地面上的雨水,只有一部分沿地面流入雨水管道,这部分雨水称为径流量;径流量与全部降水量之比,称为径流系数Ψ,其值常小于1.20、平均照度: 即为每平方米表面上眼法线方向1坎德拉的光强度。

同济大学交通设计复习内容(自己整理)1 绪论1.1 交通设计背景、地位、目标背景:交通系统的建设局限于与交通相关物理要素,缺乏对交通系统本质及其系统性的认识,导致交通问题尖锐。

地位:交通设计是实现交通设施最佳建设最重要的一环,对交通设施设计来说,起统帅作用。

上承交通规划,下接交通设施工程设计和交通管理,具有中微观性。

目标:交通安全、通畅、便利、效率、与环境和谐1.2 交通设计基本概念基于城市与交通规划的理念和成果,运用交通工程学、系统工程学等基础理论,以交通安全、通畅、便利、效率、与环境和谐为目标,以交通系统的“资源”为约束条件,对现有和未来的交通系统及其设施加以优化设计,寻求改善交通的最佳设计,最佳地分配交通系统的通行权和时间与空间。

2 基础理论2.1 通行能力理论影响因素:道路条件、交通条件、交通控制与管理、其他条件。

通行能力包括连续流通行能力和间断流通行能力。

交通设计的核心目标并不是实现通行能力最大化,而是实现其最佳化,无谓地提高通行能力,不仅会造成通行能力和资源的浪费,还会导致下游乃至网络出现瓶颈和拥挤。

2.2 交通冲突判断方法:空间距离法;时间距离法交通冲突改善对策:时空隔离、提早发现、增加制动距离、降低车速(具体措施:信号控制、柔性隔离、标志标线、安全设施、渠化设计、增加视距)3 交通设计基础与条件3.1 交通设计流程新建设施交通设计流程:[道路网规划条件、城市规划条件、交通规划组织方案]→[可能存在的问题与基本对策]→[交通设计(路段、交叉口、公共交通、附属设施、方案协调)]→若满足设计原则与要求则通过。

改建与治理型交通设计流程:资料调查整理阶段(道路及沿线状况、交通状况、交通规划管理规划、政策法规,做出现状评价)→概略设计阶段(进行问题分析,提出对策,进行交叉口和路段交通设计,确定设计指标,判断是否满足要求)→详细设计阶段(交叉口、路段、公共交通详细设计、协调设计,生成设计方案)→评价比选3.2 现状评价内容交通基础设施运行效率:通行能力、饱和度、延误、行程时间、服务水平安全:现状事故统计、交通冲突特征、潜在事故情况秩序:现状违法情况、设计管理不当导致的交通混乱情况便捷性:绕行距离、换乘时间、距离3.3 方案评价新建道路:运行效率指标、安全性、环境协调改建、治理型道路:运行效率指标、现状和改善方案的效果、效益与成本对比分析3.4 调查内容规划信息、交通供给信息、交通需求信息、设施使用状况、交通管理政策措施信息4 交通问题及其特征分析4.1 造成交通阻塞原因:通行能力不足(交叉口进口道、出口道、交叉口间距)通行能力不匹配(连续流出口与所衔接的普通道路及其下游、交织区、跨河通道两端所衔接的设施)通行时空资源浪费(潮汐交通、公交线路过度重复)通行能力挖掘不足(交叉口:混合交通流无序、交叉口时空资源分配不合理;路段:行驶条件不当、路边停车不当)4.2 交通环境问题慢行交通:过街设施、人行道通行环境、盲道公共交通:机非混行时公交停靠、站台容量、站牌设置机动车:公共交通低分担率导致的问题、交通指示系统不完善4.3 常见交通问题道路横断面:空间资源利用(由于高峰相错,三块板非机动车道利用率低);机动车道单车道过宽(浪费、并行违章)交叉口:混合交通流混乱;通行能力匹配;进口道车道功能与交通需求不匹配(导致各车道排队不均、部分进口到出现超长排队或空闲状况);内部空间设计(缺乏渠化设计);安全设计(相位安排不合理);行人过街措施。

交通设计复习题《交通设计》复习题填空1.交通设计的涵义:基于城市及交通规划的理念和成果,运用交通工程的基本理论和原理,以交通安全、通畅、效率、便利、与环境协调为目的,以交通系统的“资源”为约束条件,对现有和未来建设的交通系统及其设施加以优化设计,寻求改善交通的最佳方案。

2.交通设计的目的是均衡路网饱和、提高交通安全与顺畅性、提高交通便捷性、寻求交通与坏境和谐、充分利用道路的空间资源与交通的时间资源。

3.交通条件调查内容包括:交通流构成(流量、流向、车型)、交通安全条件、交通通行规则与管理条件等。

4..新建道路的交通设计为原则性设计,即可预见性设计。

使得道路在建成后即使发生问题时也可以通过较为方便的方法和措施对其做进一步的改善。

5.平面交叉口的类型主要包括交叉口展宽及信号控制交叉口、没有让路标志或停车标志的优先控制交叉口、不设控制交叉口、环行交叉口、干路中心隔离带封闭,支路只准右转通行的交叉口、交叉口不展宽及信号灯交叉口。

6.交叉口的设计主要是确定各种交通流的合理通行空间、通行权及其通行规则,使交通流运行安全、有序,交叉口的时间和空间资源得到充分的利用。

7.交叉口进口道车道数应根据进口道通行能力同路段通行能力相匹配的原则增加,进口道在大车比例很小时最小可取 2.75m 宽;出口道车道数应与上游各进口道的最大进口车道数相匹配,并按出口道总宽展宽;出口道每一车道宽不应小于 3.5m ;治理性交叉口,条件受限制时,出口车道数只可比上游进口道的直行车道数少一条;治理性交叉口出口道每一车道的宽度不应小于3.25m。

8.交叉口空间的交通组织应从内向外依次布置机动车的交通组织、非机动车的交通组织、行人的交通组织、附属设施的设置,以保障各种交通流的合理通行空间。

9.交叉口的交通设计中,对线形要求是:交叉口范围内道路平面线形宜采用直线(直线);当采用曲线时,曲线半径应大于不设超高的最小圆曲线半径。

对视距要求是:交叉口转角部分视距三角形范围内,不得有任何高于1.2m 的妨碍驾驶员视线的障碍物。

一、综合题1.画图说明交叉口空间设计的围与组成(参见交通设计课本图5-11)2.简述交叉口交通设计的容;交叉口进口车道数的确定要考虑供给与需求的平衡,其中供给和需求分别指什么?交叉口交通设计包括交通空间设计和信号控制方案设计。

交叉口交通设计是根据交叉口几何条件、交通流状况以及周围的环境等,确定交叉口各种交通流的合理通行空间、通行权及其通行规则,使交通流运行安全、有序,交叉口的时间和空间资源得到充分的利用。

需求指设计交通量和与路段车道数相匹配所需要的进口道车道数。

供给:根据初步确定的单车道宽度,进口道机动车道总宽度和所能提供的进口道车道数。

供给与需求不能平衡可以采取的措施:包括调整道路横断面相关元素的尺寸和交通管制。

例如加大道路中心线的偏移,压缩出口道和分隔带,缩小单车道宽度,调整横断面的分布,占用非机动车道和人行道,拓宽交叉口等。

其中,相位的调整也伴随进行。

3.简述平交路口自行车放行方法,以正交的十字形交叉口为例,画图说明时空分离法中左转自行车交通设计的优缺点及其设计要点。

综合考虑机动车、非机动车、行人通过路口时的通行权、先行权、占用权要求,平交路口非机动车放行方法有:时间分离法、空间分离法、时空分离法、综合放行法。

放行方法的确定关键是路口交通流量中自行车含量的大小。

时空分离法:在路口中间划定—块面积为非机动禁驶区,左转非机动车在区外二次停车待驶,让直行机动车先通过。

比较适合用于两相位信号、路口面积大、机动车流量大、非机动车流量大的路口。

优点:减少左转弯非机动车对机动车流的影响。

缺点:要求左转弯非机动车流量不宜太大,以免堵死路口出口引起路口秩序混乱。

因此在使用过程中,要注意加强警力进行管理。

4.画图说明交叉口左转车道设置方式。

左转专用车道的设置方式必须使直行车不能按原来的行驶路线直接进入左转车道。

基本设计原则是使直行车不需要车道变更即能通过交叉口,而左转车应该通过车道变更才能进入交叉口。

当中央分隔带足够宽时,在交叉口附近,通过缩窄中央分隔带来设置左转专用车道。

交通设计考试要点第一章概述1、交通设计含义基于城市及交通规划的理念和成果,运用交通工程学的基本理论和原理,以交通安全、通畅、效率、便利及其与环境协调为目的,以交通系统的“资源”为约束条件,对现有和未来建设的交通系统及其设施加以优化设计,寻求改善交通的最佳方案,科学地确定交通系统的时间和空间要素及通行条件。

2、交通设计的目的:➢保持交通的需求和供给平衡➢均衡路网饱和度➢提高安全与顺畅行➢提高交通的便捷性➢寻求交通与环境的和谐➢充分利用道路的空间资源与交通的时间资源第二章1、概略设计➢路段概略设计●路段进出交通组织设计●路段行人过街交通设计●路段停车交通设计●近交叉口处的车道协调设计➢交叉口概略设计●车道数的确定●车道功能的确定●非机动车的处理●控制方案的确定➢公共汽车交通概略设计4、设计指标➢路段设计指标:饱和度、平均行驶速度➢交叉口设计指标:通行能力、饱和度5、详细设计➢路段详细设计1)人行道与人行横道的设计考虑行人通行安全和顺畅的要求,特别应关注交通的弱势群体等。

行人通道宽度根据行人交通量和人行道设计通行能力来设置。

人行道上公共设施的位置不得妨碍行人正常的通行。

2)非机动车道设计如何合理利用非机动车道非高峰时间的资源是非机动车道设计的要点。

非机动车道的宽度按非机动车设计交通流量及非机动车道通行能力之比加以确定。

3)机动车道设计要保证机动车通行的连续性、安全性,避免与行人、非机动车之间的相互干扰,还要尽量减轻机动车内部相互之间的冲突。

另外,还要根据情况,辅以相应的配套设计,如:单向交通设计可变车道设计专用车道设计4)路段进出交通设计主要考虑便捷性和对主干线的干扰问题,力求避免左进左出,根据概略设计,进行具体的交通组织,完善各种指示标志、指路标志和禁令标志。

5)路段停车设计当路段通行能力远大于相连交叉口进出口道通行能力时,可利用路段富裕的道路空间做路段停车空间。

设计时考虑交通流量、车道数、道路宽度、路口特性、公共设施及两侧土地使用状况等因素。

第三章路网交通组织与改善与路段设计3.1 路网总体运行水平的评价在对整个城市或是城市的某个区域的路网进行可能的调整与改善之前,应当事先对现有的路网进行总体评价以及运行现状评价,并找出症结之所在。

1)总体评价——路网的结构分布、功能、级配情况2)运行现状评价指标——定性、定量指标●路网中各交叉口和路段和公交系统3)路网分析——发现问题所在●哪些路段、交叉口压力较大,延误较大4)成因分析——导致问题之症结●路网结构先天不足,道路分级不当,节点处置不当1、道路交通现状评价指标定性指标定量指标3.2 路网结构和功能的调整•贯通重要道路•恢复特定道路的交通功能•调整特定道路的级别,使之与交通需求匹配•调整路网中主、次干道、及支路的级配、交叉口规划拓宽,适应交通量集散的要求•在现有道路条件的基础上,进行有效的交通组织,引导交通的合理分布3.3 路网交通组织的常用方法交通组织方案以道路、交通设施的时间和空间资源利用最佳化为目标,使机动车、非机动车和行人三种交通流的通行权合理划分,达到运行有序,管理方便的目的,进而实现交通的安全性、畅通性、便捷性和有序化。

•交通组织的总体原则:–在保证道路网功能的前提下均衡路网流量;–不同道路的优先次序为:主干道、次干道、支路、生活区道路。

另外,不同交通流的优先次序为:公交车流、行人、自行车流、社会车流等。

•交通组织的常用方法–单行–禁行–限制转向1.单行管理•组织原则–单行线交通组织适用于节点通行能力不足、必须动用网络资源进行交通组织的情况。

同时应利用平行道路承担某一方向的交通流量•适用范围–适合于两个方向流量不均衡系数较大的原双向通行道路或整体路幅较窄,双向通行存在会车困难的道路;配对单向交通,应为具有大致相同的起终点和宽度近似相等的两条平行道路,其间隔最好在150~200米之间;适用于方格网状或环形的道路网形态,道路分布比较均匀,道路间距较密的情况。

•优点–简化交通流、提高通行能力(20%),提高安全性,提高车速,单侧实施停车•缺点–增加绕行,带来不便、对路网有要求(平行道路间距<400m)、难以管理2.禁行、转向限制管理•禁行管理–通常是有特殊的要求•转向限制管理–配合单行管理和禁行管理–减少活消除交通节点的交通冲突,提高通行效率3.4 路网交通组织的效果评价•各种交通组织及局部改善设计之后对路网中各路段、交叉口的行程时间、延误等参数禁行更新形成新的阻抗函数,对路网进行流量的加载(可通过VISUM,TRANSCAD,EMME2等软件实现),得到改善后的路网运行情况–将各路段、交叉口的行程时间、饱和度、延误指标与改善前对比得到各路段及交叉口的改善效果–将路网总的车辆行程时间与改善前对比,得到交通组织的整体改善效果。

第四章路段的交通设计4.2 基本路段交通设计1.断面形式选择2.人行道•1)设计原则–路段人行道的设计要充分考虑到行人通行的安全性、畅通性和舒适性,尽量避免与车辆共用通道。

•2)宽度设定–人行道上行人通道的宽度应根据行人通行需求和人行道设计通行能力确定,最小宽度不得小于1.5米。

人行道可能通行能力为2400人/(h.m)。

•3)隔离措施–在人行道边缘,宜设置绿化带(行道树及其它的绿化)来隔开人行道与机动车道或非机动车道,以阻止行人穿越;当人行道较宽,供行人和非机动车共用时,宜采用不同铺装或绿化带将人流和非机动车流隔离。

•4)其它–人行道上,公共设施如公共电话亭、电线杆、防火栓、各类标志标牌等亦应沿边缘设置(往往就设在绿化带宽度范围内,行道树之间的空余地方)并应规格统一、醒目,不得妨碍行人的正常通行。

另外,考虑到残疾人的通行需求,进行无障碍设计,宽度足够条件下宜设置盲道。

3.人行横道•1)设计原则–既保障行人过街的安全性和便捷性,又要尽量减少行人过街对车辆通行的干扰。

•2)位置选择–行人过街横道间距宜为250~300m。

为确保行人过街安全,在下列地段不宜设置行人过街横道:•弯道、纵坡变化路段等视距不良的地方。

•车辆转弯进出很多又不能禁止的地方。

•瓶颈路段。

–另外,当在信号控制交叉口附近必须设置行人过街横道时,宜对其实施信号控制并与该交叉口进行协调控制。

•3)宽度设定–行人过街横道的最小宽度不得小于3.0米,在此基础上,根据行人过街需求和行人过街横道设计通行能力适当增加,增加幅度以1米为单位。

行人过街横道可能通行能力为2700人/(绿灯小时.米)。

•4)视认性–路段行人过街横道应该配以相应的交通标志、标示,包括注意行人标志、行人过街横道标志、行人过街横道预警标示等。

•5)路段行人二次过街方案–当道路宽度超过四条机动车道时,应在中央分隔带或机非分隔带上设置行人驻足岛实行行人二次过街•6)过街天桥或地道的设置条件–不宜设置过街天桥或地道路段,则应设行人过街信号灯4.非机动车道•1)设计原则–保证非机动车通行的安全性、连续性,避免与行人、机动车之间的相互干扰。

•2)宽度设定–非机动车道宽度可参考单车道宽度的整倍数值,自行车道单车道宽度可取1.0米,单向行驶最小宽度不得小于2.0米。

其路段可能通行能力,有分隔设施时为2100辆/(h.m),无分隔设施时为1800辆/(h.m)。

•3)隔离措施–非机动车道与机动车道之间可以用绿化带、栅栏或仅用划线的方法进行隔离,尽量避免机、非混行。

如果人行道宽度足够大,可以让非机动车上人行道行驶,宜用绿化带或不同铺装将人流和非机动车流隔离。

•4)道路改建时对非机动车道的考虑5.机动车道•1)设计原则•机动车道的设计要保证机动车通行的连续性、安全性,避免与行人、非机动车之间的相互干扰,还要尽量减轻机动车内部相互之间的冲突。

•2)宽度设定•一般不宜超过3.5米,最小宽度不宜低于3.0米;对于靠近中央分隔带、机非分隔带或人行道的机动车道,其外侧应有不低于0.25米宽的安全距离。

•3)隔离措施•城市快速路及设计车速不低于50km/h的主干路上,应设中间分车带以分隔对向交通,不应采用双黄线。

另外,双向车道为4条或超过4条的道路至少应该采用不低于双黄线的形式的中央分隔。

•4)车道管理•单向交通•变向交通(“潮汐现象”明显的路段)•专用车道(公交专用道)4.3 其它路段相关设计1.路段出入口交通设计•1)设计原则•路段进出交通的设计既要考虑车辆进出的便捷性,更要考虑到它对主线通道,以解决路段上左转进出及临近上游交叉口左转的问题–对于某些特殊的大型交通集散点,则可通过专门设计,允许车辆直接左转进出2.路边停车设计•位置选择–在交通性干道、需要整宽都用于通车的道路上,应禁止路边存车–市中心区路边停车应有较为严格的时间限制——交叉口间距离;L1——前方交叉口进口道最大排队长度加15~20m;L2——上游交叉口对向进口道最大排队长度加15~20m;d ——允许设置路边停车区段长度。

一般,如果d﹤20m,则不宜设置路边停车车位2.路边停车设计•车位排列设计–平行式–斜角式–垂直式3.出租车停靠设计•1)设置原则–出租车临时停靠点的设置应以保证不同交通流的安全为前提;同时,不能严重影响其他车辆的通行(尤其是公交车辆)。

•2)位置选择–在旅馆、百货公司、交通枢纽点或其它较大型的人流集散点附近,可设置出租车临时停靠点,车位排列一般采用平行式。

–如果附近已设有公交停靠站,则出租车临时停靠点应设在公交停靠站的上游至少50m处。

•3)管理措施–应配以严格的管理,例如,只准其上下乘客,并规定临时停车时间不得超过3~5min。

另外,设置出租车定点停靠的路段需配有明确的交通标志、站牌(附有明确的停车收费标准、停车时限等)予以指示。

第五章平面交叉口设计方法与理论5.1平面交叉口设计• 1.进出口道设计• 2. 行人过街的处理• 3.非机动车的处理• 4.摩托车的处理• 5.高架匝道近交叉口的处理• 6.交叉口内部的渠化5.5.1.进出口道设计• 进口道– 宽度– 左转专用车道– 长度(展宽)治理性交叉口进口道(La )的最小长度.出口道– 宽度– 车道数(>=上游直行-1)– 出口展宽– 长度(展宽)长度为60~80m• 进口道渐变段标线交叉口出口道设计应遵循以下原则:Nl s 10=1. 新建及改建交叉口的出口道车道数应与上游各进口道同一信号相位流入的最大进口车道数相匹配,并按出口道总宽展宽;出口道每一车道宽不应小于3.5m;治理性交叉口,条件受限制时,出口车道数只可比上游进口道的直行车道数少一条;治理性交叉口出口道每一车道的宽度不应小于3.25m;(强制)2. 出口道为干路,相邻进口道有右转专用车道时,出口道必须设置展宽段;3. 出口道设有公交停靠站时,按港湾停靠站要求设置展宽段;在设置展宽的出口道上设置公交停靠站时,应利用展宽段的延伸段设置港湾式公交停靠站;4、出口道的总长度由出口道展宽段和展宽渐变段组成。