细菌感染病理分析

- 格式:doc

- 大小:33.00 KB

- 文档页数:4

病理报告写的脓肿摘要本文旨在详细描述关于脓肿的病理报告。

脓肿是一种常见的炎症反应,通常由细菌感染引起。

本报告将侧重于描述脓肿的病理特征、形成机制以及临床意义。

脓肿的定义和病理特征脓肿是一种由致病菌引起的炎症性病变。

其特征是局部组织坏死和化脓性渗出物的积聚形成的囊腔。

在病理学上,脓肿通常表现为以下特征:1.中心坏死区:脓肿的核心区域由坏死组织构成,其中包含坏死的细胞、破碎的细胞器和细菌残留物。

2.炎性渗出物:脓肿周围是由白细胞、组织液和脓液组成的局部炎症渗出物。

这些渗出物是机体对感染的一种免疫防御反应。

3.纤维包膜:脓肿周围的组织形成纤维包膜,限制了脓肿的扩散。

脓肿的形成机制脓肿的形成机制通常经历以下阶段:1.感染: 通常由细菌或其他病原体引起。

感染可发生在皮肤、黏膜等部位,也可源自血道感染。

2.化脓性炎症: 细菌在感染部位繁殖并释放毒素,引发机体炎症反应。

炎性细胞(如中性粒细胞)被激活并迁徙至感染部位。

3.渗出: 炎性细胞释放细细胞浆,细胞外间质注入大量组织液与白细胞。

4.形成脓腔: 细菌和炎性细胞堆积在局部,导致组织坏死,形成一个囊腔,称为脓腔。

脓肿的临床意义脓肿的临床意义主要体现在以下几个方面:1.感染控制:脓肿通常是感染的局部化,排除脓肿对感染的扩散是治疗的关键。

2.引流和清创:脓肿需要进行适当的引流和清创,以加速病情好转和组织修复。

3.抗生素治疗:对于脓肿的治疗,抗生素常常是必要的,以杀灭感染引起的细菌。

4.预防合并症:脓肿的形成可能伴随着局部组织的破坏和功能损害,及早处理可避免并发症。

结论脓肿是一种常见的炎症性病变,其病理特征包括中心坏死区、炎性渗出物和纤维包膜。

脓肿的形成机制主要经历感染、化脓性炎症、渗出和形成脓腔几个阶段。

临床上,脓肿的治疗主要包括感染控制、引流和清创、抗生素治疗和预防并发症。

对于正确理解和处理脓肿在临床实践中具有重要的指导意义。

以上是对病理报告写的脓肿的详细描述,包括其病理特征、形成机制以及临床意义。

病理生理学病例分析目录一、病例介绍 (2)二、病理生理学原理分析 (3)1. 疾病发生的病理生理学基础 (4)(1)病理生理学机制概述 (6)(2)相关生理指标变化分析 (7)2. 疾病进展的病理生理学过程 (8)(1)病理过程描述 (9)(2)生理病理相互作用分析 (11)三、病例分析重点问题解析 (11)1. 关键诊断依据与鉴别诊断点 (12)(1)关键诊断依据梳理 (14)(2)常见鉴别诊断点讨论 (14)2. 治疗方案的选择与评估依据 (15)(1)治疗方案选择依据说明 (16)(2)治疗效果评估标准介绍 (18)四、实验室检查结果分析 (19)1. 实验室检查项目介绍 (20)(1)实验室常规检查项目结果解读与分析 (21)(2)特殊检查项目对诊断的辅助作用分析 (22)2. 实验室检查与病理生理学关系探讨 (23)五、病例讨论与总结归纳要点提示 (24)一、病例介绍本病例分析涉及一位患者,我们将其称为患者X。

患者X的病理生理学情况具有一定的典型性和代表性,对于我们深入探讨和理解相关病理生理过程具有重要意义。

患者在一段时间内出现不明原因的体重下降、乏力等症状,并逐渐加重。

查体可见患者面色苍白,精神萎靡不振。

实验室检查结果显示患者血液系统异常,可能涉及多种生理指标的改变。

在影像检查方面,肺部影像出现异常阴影或肝脾肿大等异常现象。

综合各项信息分析,我们认为该患者可能存在某方面的病理性变化。

这种变化涉及到某种特定的病理生理学过程,可能与基础疾病恶化或新发病变有关。

为了更好地了解病情并制定合适的治疗方案,我们需要对该病例进行深入的病理生理学分析。

该病例所涉及的病理生理过程包括多个系统的问题,涉及到免疫系统、代谢系统等多个方面的变化。

对于患者的治疗和管理需要充分了解其病理生理过程及其发展变化。

在接下来的病例分析中,我们将逐一探讨患者可能存在的病理生理变化及其对患者临床表现的影响,以期为临床治疗提供有益的参考。

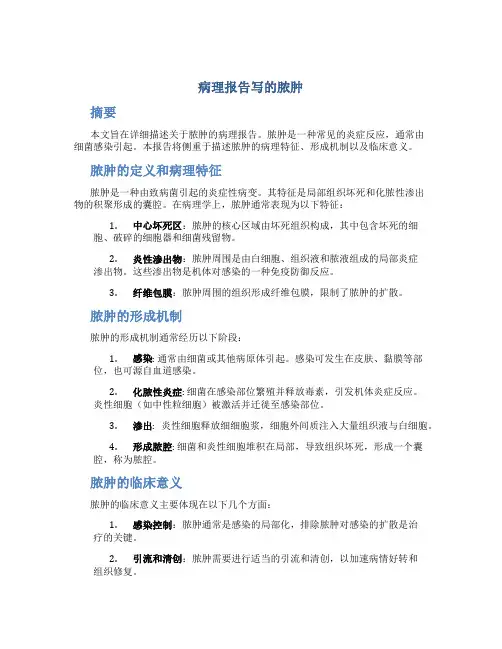

《微生物篇》—细菌的感染及诊断一、细菌的感染(一)、正常菌群1.消化道:口腔:球菌、乳杆菌、棒状杆菌等;胃:乳杆菌、幽门螺杆菌、八叠球菌等少量耐酸菌;反刍动物前胃:无芽孢的厌氧菌;大肠:主要是厌氧菌。

2.呼吸道:鼻腔和咽部:葡萄球菌等;咽喉及扁桃体:甲型链球菌和卡他球菌;正常动物的支气管和肺泡是无菌的。

3.泌尿生殖道:阴道:主要是乳杆菌;尿道口:葡萄球菌、棒状杆菌等。

(二)、细菌的毒力因子1.黏附因子:具有黏附作用的细菌结构。

革兰氏阴性菌的黏附因子为菌毛;革兰氏阳性菌的黏附因子是菌体表面的层蛋白、脂磷壁酸等。

大肠埃希氏菌F4(K88)菌毛仅黏附于小肠前段,F6菌毛(987P)黏附于猪的小肠后段等。

2.外毒素:某些细菌在生长繁殖过程中产生并分泌到菌体外的毒性物质,主要是革兰氏阳性菌及少数阴性菌。

化学本质是蛋白质。

3.类毒素:外毒素免疫原性亦强,经过0.3%~0.4%甲醛处理后脱去毒性而成为类毒素,但仍保留抗原性。

用于预防接种。

4.内毒素:化学成分是脂多糖,脂质A是内毒素的主要毒性成分。

5.抗毒素:中和游离外毒素的作用,用于治疗和紧急预防。

6.全身感染:毒血症:菌不入血,毒素入血致病;菌血症:菌入血不繁殖;败血症:菌入血繁殖致机体损伤中毒;脓毒血症:化脓性细菌引起败血症并致脏器化脓。

二、细菌感染的诊断1.样本的采集:粪便样本常加入甘油缓冲盐水保存液。

2.利用各种细菌生化反应,可对分离到的细菌进行鉴定。

小试牛刀Wonderful world1.细菌在组织内扩散,与其相关的毒力因子是()A.菌毛 B.荚膜 C.外毒素D.内毒素E.透明质酸酶2.细菌具有黏附作用的结构是()A.荚膜B.鞭毛C.菌毛D.芽孢E.核体3.能够中和细菌外毒素的物质是()A.溶血性B.内毒素C.抗毒素D.类毒素E.肠毒素4.与内毒素相比,细菌外毒素具有的特点是( )A.化学成分是脂多糖B.毒性弱C.耐热D.免疫原性弱E.免疫原性强5.马属动物消化道中正常菌群数量最少的部位是()A.口腔B.食道C.胃D.空肠E.盲肠6.肠杆菌科细菌鉴定的主要依据是()A.形态特征B.菌落特征C.生化特性D.染色特性E.动物试验7.用于分离细菌的粪便样本在运输中常加入的保存液是()A.70%乙醇 B.无菌蒸馏水C.0.1%新洁尔灭D.0.1%高锰酸钾E.无菌甘油缓冲盐水8.半固体培养基可用于检测细菌的()A.生长缓慢B.运动性C.呼吸类型D.菌落形态E.血清型9.适用于动物传染病微生物学诊断的病料是( )A.无明显病变部位的病料B.病变明显部位的病料C.动物死亡较长时间的病料D.暴露于污染环境中的病料E.康复期动物的病料10.可用于检测细菌遗传物质的方法是( )A.涂片镜检B.分离培养C.生化试验D.聚合酶链式反应E.免疫转印参考答案:1-5 E、C、C、E、C6-10 C、E、B、B、D。

细菌感染的机制和防治

细菌感染是指细菌侵入人体并在其中繁殖产生病理反应的过程。

这种感染可能导致不同的疾病,例如结膜炎、中耳炎、肺炎和败

血症等。

了解细菌感染的机制,可更好地进行预防和治疗。

1. 细菌侵入机体的途径

细菌可以通过不同的途径侵入机体,例如:呼吸道、肠道、泌

尿生殖道、眼睛、口腔和皮肤等。

不同的细菌常常使用不同的途径,例如:大肠杆菌常从口腔进入人体,而肺炎球菌通常从呼吸

道入侵。

2. 细菌的生长和繁殖

当细菌侵入机体后,会在机体组织中找到一个适宜的环境进行

生长和繁殖。

细菌会利用身体中的营养物质来繁殖并产生细菌毒素,这些毒素会损害机体组织并导致疾病。

3. 免疫系统的反应

机体免疫系统会对细菌感染做出反应,以防止细菌进一步繁殖和损伤机体组织。

免疫系统会分泌抗体来抵抗细菌的侵入,通过巨噬细胞和自然杀伤细胞清除细菌。

但有些细菌可以逃避机体免疫系统的攻击,导致感染进程进一步发展。

4. 预防和治疗

预防细菌感染最好的方法是保持个人卫生,避免接触感染源,例如不食用未煮熟的食物,勤洗手等。

针对性的预防措施也十分有效,例如打疫苗、洗牙等。

治疗细菌感染可以利用抗生素,不过要根据抗生素的敏感性进行选用。

一些细菌已经对某些抗生素产生了抗药性,需要使用其他药物治疗。

治疗前,需要进行微生物检验以确定感染的细菌种类、药敏试验结果。

总之,了解细菌感染的机制对于预防和治疗非常重要。

保持个人卫生、针对性的预防措施、使用恰当的药物等都是有效的防治方法,但是及早就医、进行正确的诊断和治疗也是非常关键的。

细菌感染总结引言细菌感染是指人体或动植物体内产生的病原微生物细菌引起的感染。

细菌是一类原核生物,具有单细胞结构,广泛存在于自然环境中。

某些细菌具有致病性,会侵入人体组织,繁殖并引起感染。

本文将从细菌感染的机制、常见感染病菌、诊断和预防等方面进行总结。

细菌感染的机制细菌感染通常分为以下几个步骤:1.黏附和入侵:细菌通过表面的特定结构或蛋白质与宿主细胞黏附,进而侵入宿主细胞内部。

2.繁殖和释放毒素:一旦侵入宿主细胞内,细菌会利用宿主细胞提供的营养繁殖,并释放毒素来攻击宿主细胞。

3.免疫应答:宿主免疫系统会识别并应对细菌感染,包括通过吞噬细胞杀死细菌、产生抗体等。

4.炎症反应:细菌感染会引起炎症反应,包括局部红肿、热痛等症状。

常见细菌感染病菌以下是一些常见的细菌感染病菌及其相关疾病:1.铜绿假单胞菌(Pseudomonas aeruginosa):这种细菌常引起呼吸道感染、尿路感染和创伤感染等。

2.金黄色葡萄球菌(Staphylococcus aureus):常导致皮肤和软组织感染,也可引发血液感染和肺炎等严重疾病。

3.大肠杆菌(Escherichia coli):该菌是肠道正常菌群成员,但某些菌株可引起泌尿系感染、肠炎和败血症等。

4.结核分枝杆菌(Mycobacterium tuberculosis):引起结核病,严重威胁人类健康。

细菌感染的诊断与治疗细菌感染的诊断通常包括以下几个方面:1.病史询问:医生会了解患者的症状、可能的暴露史和既往疾病情况等。

2.体格检查:医生会进行相关的体格检查,观察是否存在局部红肿、温度升高等症状。

3.实验室检查:通过采集患者的样本,如血液、尿液或呼吸道分泌物等,进行细菌培养和药敏试验等。

治疗细菌感染主要包括以下几个方面:1.抗生素治疗:根据细菌的药敏结果选择适当的抗生素进行治疗,药物剂量和疗程需遵医嘱。

2.对症治疗:如降低发热、缓解疼痛等,以缓解患者症状。

3.支持疗法:对于严重感染的患者,可能需要提供额外的支持治疗,如适当的液体补充、呼吸支持等。

如何检验判断是细菌感染还是病毒感染的与感染鉴别诊断有关的问题在临床上是一个值得关注的问题。

因此,本文通过分析如何检验判断是细菌感染还是病毒感染的,希望对相关朋友有所帮助。

一、经典的鉴别方法—血常规到医院就诊时,一般的验血项目是有道理的,感染类型鉴别主要有白细胞、中性粒细胞和淋巴细胞三种。

常认为“中性粒细胞百分比升高为急性感染,尤其是革兰阳性球菌感染”、“白细胞总数升高或中性粒细胞比例增加提示细菌感染”以及“白细胞总数减少或淋巴细胞提升提示病毒感染”、“淋巴细胞比例增加提示病毒感染”等,具体如下:1.白细胞提升合并中性粒细胞比例提升(1)感染因素:①中性粒细胞提升和白细胞总数提升可引起如金黄色葡萄球菌、肺炎链球菌等急性细菌性感染;②白细胞减少,可能提示存在沙门菌感染、结核和布鲁菌病;③白细胞总数如果大幅度下降,提示可能存在如脓毒症某些细菌引起的严重感染;④另外,也可提示患者存在流行性出血热、流行性乙型脑炎等病毒感染情况,但较少发生。

(2)非感染因素(白细胞升高合并中性粒细胞比例升高,也提示患者存在病理和生理方面的因素):①生理:月经期、妊娠、新生儿、分娩及心理影响等。

②病理:血管炎及肾上腺皮质激素等。

2.白细胞下降白细胞可因病毒、非典型病原体和一些如疟原虫等原虫感染而下降。

3.白细胞正常或下降同时合并嗜酸粒细胞减少一般表示存在沙门菌感染。

4.白细胞提升合并淋巴细胞比例提升一般提示患者存在传染性单核细胞增多症等急性病毒感染,如果白细胞提升合并淋巴细胞比例提升长期持续增加,一般提示应与白血病等血液系疾病相鉴别。

6.白细胞提升合并嗜酸粒细胞比例提升一般表示可能存在结核、寄生虫、药物等因素。

7.淋巴细胞提升(1)感染性因素:主要包括如水痘、百日咳杆菌、结核分枝杆菌、流行性腮腺炎等病毒感染。

(2)非感染因素:移植排斥反应等。

另外,使用这些指标来判断感染型并不是特异的。

但由于血常规由来已久,初筛也有其意义,我们发现因为血常规检查是最简便的,血常规检测已经成为临床判断感染类型的第一步。

脑脓肿病理标本描述

脑脓肿是一种严重的疾病,其病理标本能够提供宝贵的信息,有助于医生做出正确诊断和治疗方案。

脑脓肿的形成通常是由于脑组织受到细菌感染而产生的化脓性炎症,导致局部脑组织坏死并形成脓肿。

在脑脓肿的病理标本中,可以观察到大量的炎性细胞浸润,如中性粒细胞、淋巴细胞和浆细胞等。

这些炎性细胞是机体对抗感染的一种免疫反应,它们聚集在感染部位,试图清除感染源。

此外,脑脓肿标本中还可见到坏死组织和脓液积聚,形成了包膜囊肿,囊肿周围有明显的炎症反应。

在病理标本的显微镜下,可以观察到脑脓肿内部的结构。

通常可以看到中心坏死区域,周围是炎性细胞浸润区和纤维组织增生区。

在脑脓肿的周边组织中,还可见到血管增生和出血现象。

这些病理改变是脑脓肿的典型特征,有助于确诊和鉴别诊断。

除了炎症和坏死的病理改变外,脑脓肿的病理标本还可以显示引起感染的具体病原体。

通过特殊染色技术,可以观察到细菌在脑组织中的分布和形态特征,有助于确定感染的种类和严重程度。

这对于选择合适的抗生素治疗非常重要,可以提高治疗效果,减少并发症的发生。

总的来说,脑脓肿病理标本提供了丰富的信息,对于医生诊断和治

疗脑脓肿具有重要意义。

通过观察病理标本中的炎性细胞、坏死组织、包膜囊肿等特征,可以确定病变的性质和范围,制定个性化的治疗方案。

因此,在临床实践中,及时获取和分析脑脓肿病理标本是非常必要的,可以提高治疗成功率,减少患者的痛苦和并发症的发生。

矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲

矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述

㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。

如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、

特点及存在的主要问题。

㈡编制依据

(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。

(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。

如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。

对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。

二、矿产品需求现状和预测

㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况

1、矿产品现状及加工利用趋向。

2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。

㈡产品价格分析

1、国内矿产品价格现状。

2、矿产品价格稳定性及变化趋势。

三、矿产资源概况

㈠矿区总体概况

1、矿区总体规划情况。

2、矿区矿产资源概况。

3、该设计与矿区总体开发的关系。

㈡该设计项目的资源概况

1、矿床地质及构造特征。

2、矿床开采技术条件及水文地质条件。

支原体肺炎的病理过程与病理学改变支原体肺炎是由支原体引起的一种常见的呼吸道感染疾病。

本文将详细探讨支原体肺炎的病理过程以及病理学改变。

一、病原体特点支原体是一类微小的细菌,其细胞结构简单,没有细胞壁与细胞核。

其主要分为肺炎支原体和沙眼衣原体两类,其中肺炎支原体是引起支原体肺炎的主要病原体。

二、病理过程支原体通过呼吸道侵入人体,定植于肺泡上皮细胞,并在该处复制繁殖。

病理过程包括以下几个阶段:1. 潜伏期:支原体侵入人体后,病原体有一定的潜伏期,一般为2-10天。

2. 上皮细胞破坏:支原体侵入肺泡上皮细胞,并通过生物学反应使得细胞脱落、坏死或者变性。

上皮细胞破坏会导致肺组织结构发生改变。

3. 细菌感染:因为上皮细胞的破坏,支原体引起的细菌感染如肺炎链球菌等增加。

4. 炎症反应:由于支原体的侵袭,机体免疫系统会引起炎症反应。

炎症反应导致肺组织出现充血、淋巴细胞浸润、肺间质水肿等改变。

5. 肺组织病变:支原体肺炎病变主要表现为肺泡间隔增厚、肺泡堵塞、肺泡腔内出现炎性渗出物等。

三、病理学改变支原体肺炎的病理学改变主要表现为以下几个方面:1. 肺泡间隔增厚:支原体侵入肺泡上皮细胞后,引发炎症反应,导致肺泡间隔增厚。

肺泡间隔增厚使得气体交换受阻,从而引起呼吸困难等症状。

2. 肺泡堵塞:由于支原体侵袭及炎症反应,肺泡腔内会出现大量炎性渗出物,使得肺泡堵塞。

肺泡堵塞会进一步加重气体交换障碍。

3. 肺间质改变:支原体肺炎引起的炎症反应会导致肺间质充血、水肿等改变。

肺间质改变使得肺组织更加致密,影响气体交换。

4. 上皮细胞破坏:支原体侵入上皮细胞并引发细胞坏死,使得肺组织的上皮层受损。

上皮细胞破坏使得肺组织的防御功能减弱,易受其他细菌感染。

5. 炎性渗出物:支原体肺炎会引发炎性反应,导致肺泡腔内出现大量渗出物。

炎性渗出物包括炎性细胞、纤维蛋白等,会进一步增加肺泡堵塞,影响气体交换。

综上所述,支原体肺炎的病理过程主要包括潜伏期、上皮细胞破坏、细菌感染和炎症反应等阶段。

厌氧菌感染是由什么原因引起的? (一)发病原因 厌氧菌尚无公认的确切定义,通常认为这是一类只能在低氧分压的条件下生长,而在二氧化碳浓度为10%的空气中(含氧18%)无法在固体培养基表面生长的细菌。大多数厌氧菌不含过氧化氢酶(catalase)而无法降解过氧化氢,通常也无法破坏超氧化基团。但是,临床意义大的厌氧菌常含有少量超氧化歧化酶(SOD);并且,这些厌氧菌对氧的耐受程度和SOD的含量有关。按厌氧菌对氧的耐受程度的不同,可分为专性厌氧菌、兼性厌氧菌和微需氧厌氧菌。后者指那些在有氧环境中生长较差或不生长,但是在二氧化碳浓度低于10%的空气中或者无氧条件下生长较好的一类厌氧菌。厌氧菌包括有芽孢和无芽孢两类,后者亦能以芽孢的形式存在于体外。引起感染的常见致病性厌氧菌有下列几种。

1.革兰阴性杆菌 (1)类杆菌属(Bacteroides):如脆弱类杆菌(B.fragilis)、口腔类杆菌(B.oralis)、腐蚀类杆菌(B.corrodens)、吉氏类杆菌(B.distasonis)、普通类杆菌(B.vulgatus)、多形类杆菌(B.thetaiotaomicron)、卵形类杆菌(B.ovatus)、解脲类杆菌(B.ureolyticus)和纤维类杆菌(B.gracilis)等。

(2)梭形杆菌属(Fusobacterium):如核梭形杆菌(F.nucleatum)、坏死梭形杆菌(F.necrophorum)、易变梭形杆菌(F.varium)、致死梭形杆菌(F.mortiferum)等。

(3)卟啉单胞菌属(Porphyromonas):如非解糖卟啉单胞菌(P.asaccharolytica)、牙髓卟啉单胞菌(P.endodontalis)、牙龈卟啉单胞菌(P.gingivalis)。

(4)普氏菌属(Prevotella)。 ①产黑色素普氏菌:栖牙普氏菌(P.dentis)、中间普氏菌(P.intermedia)、洛氏普氏菌(P.loescheii)、产黑色普氏菌(P.melarinogenicus)、躯体普氏菌(P.copporis)和变黑普氏菌(P.nigrescens)等。

②非产黑色素普氏菌:口普氏菌(P.oris)、颊普氏菌(P.buccae)、口腔普氏菌组(P.oralis group)、二路普氏菌(P.bivia)、解糖胨普氏菌(P.disiens)等。

(5)嗜胆菌属(Bilophila):如华德嗜胆菌(B.wadsworthia)。 (6)华德萨特菌(Sutterella wadsworthensis)。 2.革兰阳性球菌 (1)消化链球菌属(Peptostreptococcus):如大消化链球菌(P.magnus)、厌氧消化链球菌(P.anaerobius)、中间型消化链球菌(P.intermedius)、微小消化链球菌(P.micros)、不解糖消化链球菌(P.acaccharolyticus)、普氏消化链球菌(P.prevotii)等。

(2)微需氧链球菌(Microaerophilic streptococci)。 3.革兰阴性球菌 主要有韦荣球菌属(Veillonella)等。 4.革兰阳性产芽孢杆菌 主要为厌氧芽孢梭菌属(Clostridium),如产气荚膜梭菌(C.perfringenes)、败毒梭菌(C.septicum)、诺维梭菌(C.novyi)、溶组织梭菌(C.histolyticum)、产芽孢梭菌(C.sporogenes)、索氏梭菌(C.sordellii)、破伤风梭菌(C.tetani)、肉毒梭菌(c.botulinum)、艰难梭菌(C.difficile)、多枝梭菌(C.ramosum)、双酶梭菌(C.bifermentans)、梭状样梭菌(C.clostridioforme)、谲诈梭菌(C.fallax)和无害梭菌(C.innocuum)等。

5.革兰阳性非产芽孢杆菌 (1)放线菌属(Actinomyces):如衣氏放线菌(A.israelii)、奈氏放线菌(A.naeslundii)、溶齿放线菌(A.odontolyticus)、黏稠放线菌(A.viscosus)、纽氏放线菌(A.neuii)、麦氏放线菌(A.meyerii)、A.radingae和A.turicensis等。

(2)短棒菌苗属(Propionibacterium):主要有痤疮短棒菌苗(P.acnes)和丙酸短棒菌苗(P.propionicum)等。

(3)乳酸杆菌属(Lactobacillus)。 (4)双歧杆菌属(Bifidobacterium):如齿双歧杆菌(B.dentium)等。 (5)优(真)杆菌属(Eubacterium):如迟缓优杆菌(E.lentum)、黏性优杆菌(E.limosum)、缠结优杆菌(E.nodatum)等。综上所述,厌氧菌感染中最常见的为下列五种菌群*:①脆弱类杆菌组(Bacteroidesfragilis group),主要为脆弱类杆菌;②普氏菌和卟啉单胞菌;③核梭形杆菌;④消化链球菌;⑤产气荚膜梭菌和多枝梭菌。口腔、鼻腔、口咽、鼻咽隐藏着复杂的菌群,他们在不同的部位各不相同,通常称为微生态环境。唾液中的细菌含量约108/ml,其中一半为厌氧菌,主要是韦荣球菌。牙垢和牙周袋含厌氧菌1011~1012/g。在胃肠道中厌氧菌量自上而下递增,胃内仅含少量乳酸杆菌;回肠下端肠液含细菌约108/ml,其中厌氧和需氧菌数量相等;结肠中大便含细菌1011~1012/g,99.9%为厌氧菌,厌氧菌的种类繁多,包括消化链球菌、类杆菌、厌氧芽孢梭菌、双歧杆菌、真杆菌和乳酸杆菌等。在上呼吸道中较主要的致病厌氧菌为消化链球菌、梭杆菌和类杆菌等。在阴道和宫颈部细菌含量变化相当大,可在105~1011/ml之间波动,并受月经周期的影响。主要的厌氧菌为乳酸杆菌,而各种厌氧球菌、类杆菌、普氏菌和梭菌也较常见。皮肤含大量痤疮短棒菌苗,但会阴部皮肤和下肢的一些部位的皮肤有结肠菌群中的部分细菌,如类杆菌和梭状杆菌。需要指出的是,厌氧菌普遍存在于皮肤、口腔、鼻腔和咽部等暴露于空气的部位,分析其原因有两方面:①存在于这些部位的需氧菌和兼性厌氧菌消耗了氧;②牙缝、扁桃体隐窝和皮肤毛囊等部位氧化还原电势低,有利于组织内厌氧菌的繁殖。此外,分布在消化道不同部位的厌氧菌含量和类型存在很大差异。由于胃酸的存在,胃内的含菌量较少。肠蠕动使绝大多数细菌被送入下段肠道,因而可以解释小肠内菌量较少的现象。末端回肠和结肠的活动性相对较差,且氧化还原电势较低,所以细菌含量高,且99.9%是厌氧菌。由此可见,大量的厌氧菌分布在人体皮肤和黏膜表面。在一定条件下,厌氧菌即易入侵而引起感染,约2/3的厌氧菌感染为混合性。人体内正常菌群分布及不同部位厌氧菌的分布见表1,表2。

(二)发病机制 1.人体的防御功能 完整的皮肤和黏膜是预防感染的天然屏障,抗体、补体系统、中性粒细胞和细胞免疫反应在预防厌氧菌感染中同样也具有相当重要的地位?D承└锢家跣匝嵫醺司杀谎蹇固逯苯由彼馈V行粤O赴梢酝ü趸头茄趸粕泵鹧嵫蹙4送猓嵫蹙赡芨菀妆痪奘上赴泵稹J笛橹な担谘房固搴筒固蹇煞烙透骨桓腥居泄氐?菌血症,而T细胞可以防止脓肿形成。

2.厌氧菌的致病性 与细菌的黏附、侵袭力、产生的毒素和酶,以及细菌表面成分等毒力因素相关。某些厌氧菌可借其毒素、荚膜、黏附因子(如菌毛可黏附宿主上皮细胞)、酶或代谢产物而使其致病力增高,如产气荚膜梭菌能产生多种强力的外毒素和侵袭性酶,并有荚膜,因而有强大的侵袭力,并可通过水解胞膜磷脂酰胆碱产生溶血、肌肉坏死等致死作用。某些菌株尚产生溶血素、弹力纤维素、明胶酶、脱氧核糖核酸酶等。革兰阴性厌氧杆菌和需氧菌相同,亦产生内毒素,某些还产生神经氨酸酶、纤溶酶、硫化氢、吲哚、氨和β-葡萄糖醛酸酶等。脆弱类杆菌胞壁上存在脂多糖(LPS),但其LPS的核心多糖部分缺少2-酮基-3脱氧辛烷酸和庚糖,类脂部分缺少β-羟基肉豆蔻酸。由于此三者为内毒素的主要活性部分,故其LPS活性较一般革兰阴性杆菌为弱。脆弱类杆菌能产生β-内酰胺酶、肝素酶、透明质酸酶、DNA酶和神经氨酸酶等,此类酶与致病力密切相关,如β-内酰胺酶能降解β-内酰胺类抗生素,不仅可保护自身,同时可保护对β-内酰胺类抗生素敏感的共生菌,从而协同致病;肝素酶可降解肝素,促进凝血,易形成细菌栓子;透明质酸酶等能增强细菌的侵袭和播散能力。产黑色素普氏菌(Prevotella melarinogenica)和其他一些厌氧菌菌株具高度蛋白质分解活性,对多种蛋白质,包括酪蛋白、纤维蛋白、胶原、免疫球蛋白等均有作用,能分解结缔组织建立厌氧病灶。能在血和渗出物中产生大量氨,后者能溶解黏膜上皮,因而是牙周病的诱发因素之一。韦荣球菌、双歧杆菌、真杆菌、短棒菌苗、乳酸杆菌等菌属为致病性较弱的条件致病菌。 3.厌氧菌感染的发病机制 (1)皮肤黏膜屏障功能破坏:如手术、外伤或某些疾病状态下。 (2)正常菌群定植位置的改变。 (3)厌氧菌的致病性和菌量。 (4)氧化还原电势降低(pH降低):有利于组织内厌氧菌的繁殖。造成pH降低的原因主要为供血不足、组织坏死,或同时存在需氧菌或兼性厌氧菌。常见于影响血供的血管性疾病(包括动脉硬化)、恶性肿瘤(如淋巴组织增生性或邻近黏膜面的肿瘤等因易引起局部阻塞、缺血缺氧、组织坏死以及黏膜破损而有利于厌氧菌的繁殖)、冷冻、休克、水肿、外伤(特别是腹部、盆腔和牙齿的外伤)、外科操作(如拔牙等)、异物、产气菌的存在等情况。

(5)人体防御功能的下降:可见于某些病理情况下,此外,厌氧菌可进一步削弱体液免疫和细胞免疫功能。某些厌氧菌结合或消耗调理素,防止后者和非厌氧菌(包括耐氧厌氧菌、微需氧厌氧菌和兼性厌氧菌)结合,从而影响吞噬细胞对其吞噬作用。噬二氧?枷赴?(Capnocytophaga)可引起可逆的获得性中性粒细胞趋化功能缺陷。体外实验证实,在特定条件下,厌氧菌可直接抑制中性粒细胞、巨噬细胞和淋巴细胞的功能。在低pH条件下,由类杆菌和其他革兰氏阴性厌氧杆菌产生的短链脂肪酸可抑制中性粒细胞的杀伤性。而且,脆弱类杆菌和腹膜巨噬细胞的相互作用可诱导其促凝活性;感染部位的纤维素沉积,使细菌清除减少。总之,除厌氧芽孢梭菌感染外,多数厌氧菌感染为内源性,且致病菌常为复数性,例如腹部感染平均存在五种不同细菌,其中三种为厌氧菌,两种为需氧或兼性厌氧菌。如前述,凡降低pH的情况均有利于厌氧菌感染的发生。同样,患有糖尿病、严重肝病肝硬化、尿毒症、血过氧化氢酶缺乏症、褥疮溃疡、人或动物咬伤、肢体坏疽等疾病,以及长期接受免疫抑制剂、氨基糖苷类抗生素、血过氧化氢酶缺乏症肾上腺皮质激素、抗代谢药物、放射治疗和器官移植等患者,发生厌氧菌感染的机会增加。