第八讲 康德的文论和美学

- 格式:ppt

- 大小:3.46 MB

- 文档页数:32

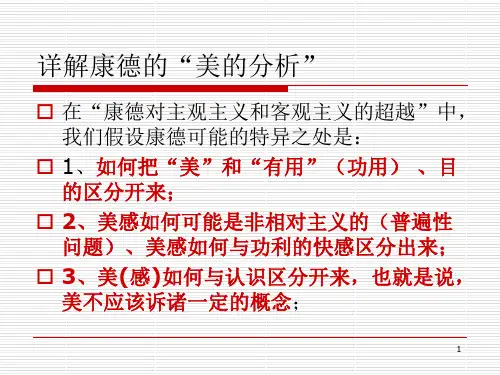

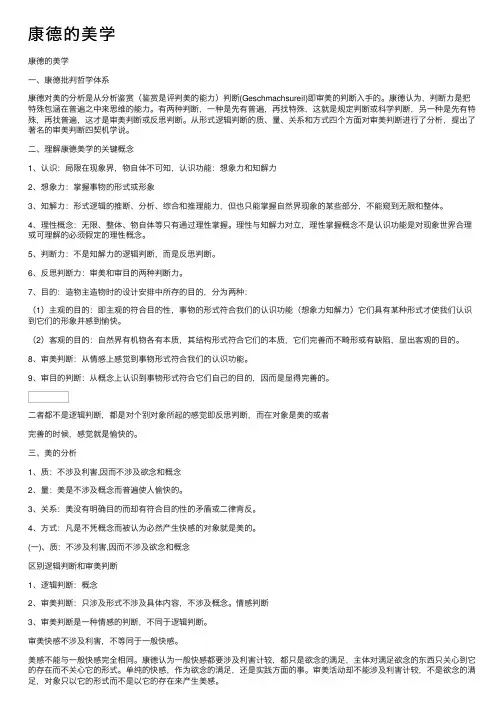

康德的美学康德的美学⼀、康德批判哲学体系康德对美的分析是从分析鉴赏(鉴赏是评判美的能⼒)判断(Geschmachsureil)即审美的判断⼊⼿的。

康德认为,判断⼒是把特殊包涵在普遍之中来思维的能⼒。

有两种判断,⼀种是先有普遍,再找特殊,这就是规定判断或科学判断,另⼀种是先有特殊,再找普遍,这才是审美判断或反思判断。

从形式逻辑判断的质、量、关系和⽅式四个⽅⾯对审美判断进⾏了分析,提出了著名的审美判断四契机学说。

⼆、理解康德美学的关键概念1、认识:局限在现象界,物⾃体不可知,认识功能:想象⼒和知解⼒2、想象⼒:掌握事物的形式或形象3、知解⼒:形式逻辑的推断、分析、综合和推理能⼒,但也只能掌握⾃然界现象的某些部分,不能窥到⽆限和整体。

4、理性概念:⽆限、整体、物⾃体等只有通过理性掌握。

理性与知解⼒对⽴,理性掌握概念不是认识功能是对现象世界合理或可理解的必须假定的理性概念。

5、判断⼒:不是知解⼒的逻辑判断,⽽是反思判断。

6、反思判断⼒:审美和审⽬的两种判断⼒。

7、⽬的:造物主造物时的设计安排中所存的⽬的,分为两种:(1)主观的⽬的:即主观的符合⽬的性,事物的形式符合我们的认识功能(想象⼒知解⼒)它们具有某种形式才使我们认识到它们的形象并感到愉快。

(2)客观的⽬的:⾃然界有机物各有本质,其结构形式符合它们的本质,它们完善⽽不畸形或有缺陷,显出客观的⽬的。

8、审美判断:从情感上感觉到事物形式符合我们的认识功能。

9、审⽬的判断:从概念上认识到事物形式符合它们⾃⼰的⽬的,因⽽是显得完善的。

⼆者都不是逻辑判断,都是对个别对象所起的感觉即反思判断,⽽在对象是美的或者完善的时候,感觉就是愉快的。

三、美的分析1、质:不涉及利害,因⽽不涉及欲念和概念2、量:美是不涉及概念⽽普遍使⼈愉快的。

3、关系:美没有明确⽬的⽽却有符合⽬的性的⽭盾或⼆律背反。

4、⽅式:凡是不凭概念⽽被认为必然产⽣快感的对象就是美的。

(⼀)、质:不涉及利害,因⽽不涉及欲念和概念区别逻辑判断和审美判断1、逻辑判断:概念2、审美判断:只涉及形式不涉及具体内容,不涉及概念。

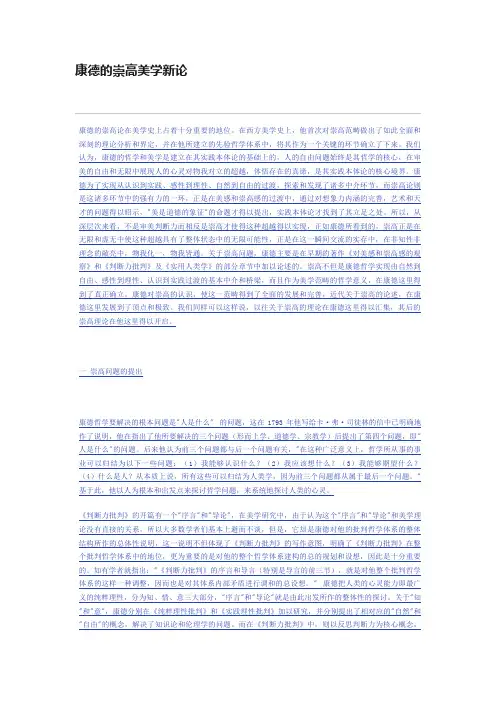

康德的崇高美学新论康德的崇高论在美学史上占着十分重要的地位。

在西方美学史上,他首次对崇高范畴做出了如此全面和深刻的理论分析和界定,并在他所建立的先验哲学体系中,将其作为一个关键的环节确立了下来。

我们认为,康德的哲学和美学是建立在其实践本体论的基础上的,人的自由问题始终是其哲学的核心,在审美的自由和无限中展现人的心灵对物我对立的超越,体悟存在的真谛,是其实践本体论的核心境界。

康德为了实现从认识到实践、感性到理性、自然到自由的过渡,探索和发现了诸多中介环节,而崇高论则是这诸多环节中的强有力的一环,正是在美感和崇高感的过渡中,通过对想象力内涵的完善,艺术和天才的问题得以昭示,"美是道德的象征"的命题才得以提出,实践本体论才找到了其立足之处。

所以,从深层次来看,不是审美判断力而相反是崇高才使得这种超越得以实现,正如康德所看到的,崇高正是在无限和虚无中使这种超越具有了整体状态中的无限可能性,正是在这一瞬间交流的实存中,在非知性非理念的敞亮中,物我化一,物我皆通。

关于崇高问题,康德主要是在早期的著作《对美感和崇高感的观察》和《判断力批判》及《实用人类学》的部分章节中加以论述的。

崇高不但是康德哲学实现由自然到自由、感性到理性、认识到实践过渡的基本中介和桥梁,而且作为美学范畴的哲学意义,在康德这里得到了真正确立。

康德对崇高的认识,使这一范畴得到了全面的发展和完善,近代关于崇高的论述,在康德这里发展到了顶点和极致。

我们同样可以这样说,以往关于崇高的理论在康德这里得以汇集,其后的崇高理论在他这里得以开启。

一崇高问题的提出康德哲学要解决的根本问题是"人是什么" 的问题,这在1793年他写给卡·弗·司徒林的信中已明确地作了说明,他在指出了他所要解决的三个问题(形而上学、道德学、宗教学)后提出了第四个问题,即"人是什么"的问题。

后来他认为前三个问题都与后一个问题有关,"在这种广泛意义上,哲学所从事的事业可以归结为以下一些问题:(1)我能够认识什么?(2)我应该想什么?(3)我能够期望什么?(4)什么是人?从本质上说,所有这些可以归结为人类学,因为前三个问题都从属于最后一个问题。

康德的论证伎俩美学【知识专栏】康德的论证伎俩美学康德(Immanuel Kant)是德国启蒙哲学的重要代表,他对美学的独到论述深受后世学者的推崇。

在康德的美学中,论证伎俩扮演着重要的角色,是他对美的理解和解释的基石。

本文将从深度和广度两个维度,全面评估康德的论证伎俩美学,并通过回顾和总结,帮助我们全面理解这一主题。

一、康德的论证伎俩美学的深度评估1. 通过对美的定义和界定,康德引出了论证伎俩的美学观念。

在他的观点中,美是一种纯粹主观的感性经验,不依赖于主客观因素。

他提出了无目的的审美观念,并通过论证伎俩的使用来展示这种观念。

2. 论证伎俩在康德的美学中是通过感性经验和理性表达之间的互动来实现的。

感性经验在它本身的特性上是直观和主观的,而理性表达通过概念和规则来进行,具有普遍性和客观性。

康德认为,论证伎俩是将感性经验与理性表达融合在一起的手段,使表达具有普遍性和客观性。

这种融合不仅是审美体验的关键,也是美的表达形式。

3. 论证伎俩在康德的美学中不仅仅是一种手段,它还是一种特殊的艺术形式。

康德认为,艺术家通过创作和表达,将感性经验转化为普遍性的美感,使之成为艺术作品。

这种转化过程需要论证伎俩的运用,以达到审美表达的目的。

二、康德的论证伎俩美学的广度评估1. 论证伎俩不仅局限于艺术领域,它在生活的方方面面都有存在。

康德将论证伎俩视为人类理性和感性的结合,是普遍存在的。

在人际交往、社会制度、科学研究等领域,论证伎俩都扮演着重要的角色。

这种广泛的应用使我们更好地理解康德对论证伎俩的美学解释。

2. 论证伎俩的运用也是一种艺术。

康德认为,通过论证伎俩的运用,艺术家可以创造出意蕴深远的艺术作品,给人带来美的享受。

艺术家以对美的理解和表达为目的,通过论证伎俩的手段,将情感、思考和智慧融入其作品之中,让观者产生共鸣和启发。

三、回顾和总结通过对康德的论证伎俩美学的深度和广度评估,我们可以得出以下结论:康德的美学观点中,论证伎俩是一种将感性经验与理性表达相结合的手段,通过它的运用,艺术家对美的理解和表达可以得到更深入的展示。

康德美学的基本内容康德美学的内容是十分丰富的。

我们曾以美论、崇高论、艺术论加以概括,下面我们换一个角度,试从范畴论、体系论、方法论和心理美学四个方面加以概括。

1、范畴论范畴是美学理论的基本元素或基础,西方美学的基本范畴是“美在和谐”,但在不同时代、不同理论家之中,其内涵不断丰富发展,从而构筑其不同的范畴体系。

康德美学也有其特有的范畴体系,其范畴体系的内涵特点决定了它在美学史上的地位,即决定了它作为德国古典美学奠基者的地位。

首先是“美”。

康德提出著名的“无目的的合目的的形式”的著名命题,实际是对感性派(无目的)和理性派(合目的)的综合,既突破了传统的感性派的“摹仿说”,也突破了理性派的“灵感说”,成为感性和理性由对立走向统一的新时代的开端。

而且这种无目的的合目的的形式,涉及到特殊的主观心理状态,情感领域,这更具有开创的意义。

这—点被席勒注意到,在《美育书简》中提出情感教育问题。

但却被黑格尔所忽视,在其庞大而严密的辨证的美学体系中,只剩下概念的逻辑发展,而相对忽略了蓬勃激动的情感,这正是其缺陷所在。

康德的局限在于否定了美的客观性,当然也否定了自然美的存在。

其次是“崇高”。

康德把崇高的过程描述为对象压倒主体,主体又借助理性压倒对象,因而崇高感最终是一种理性的伟大胜利,是道德的象征,其根源不在对象,而在人自身的理性精神。

康德对崇高的论述也是有历史意义的。

西方最早提出崇高概念的是古罗马时代的朗吉努斯,他的《论崇高》一书曾经论及自然界的崇高对象,但主要论述的是文采风格的崇高,修辞的宏伟等等,基本局限在修辞学范围之内。

18世纪英国的经验论者博克最早从美学的角度对崇高进行了较为深入的研究。

他认为,优美的对象偏重于小巧、光滑、娇弱;而崇高的对象则巨大、阴暗、孤寂,美以快感为基础,崇高以痛感为基础。

博克的论述极富启发性,但仍多局限于经验论的感觉的范围,只有康德的崇高论才在前贤论述的基础上,第一次赋予崇高以深刻的哲学内容,使之成为系统的理论,包括崇高的对象,崇高与优美的区别,崇高的心理过程,崇高的根源等等。

文学评论·外国文学简述康德美学对浪漫主义文论的影响张红霞 平顶山学院外国语学院摘 要:康德是十八世纪下半叶德国最伟大的哲学家。

在康德的先验认识论中,主体性和形式性是康德认识论的两个主要特点,而康德所倡导的美学的先验主体性和形式性是由他自身的一些条件限制的,如:他的认识论的先验的主体性和形式性。

康德哲学之所以对现代和近代文论有着重要的影响,是应为他的美学思想非常独特。

关键词:美学;浪漫主义;哲学[中图分类号]:I01 [文献标识码]:A[文章编号]:1002-2139(2019)-08-156-01康德美学是其哲学的主要组成部分。

他的《纯粹理性批判》是关于认识论的,讲认识必然即真的问题。

他的《实践理性批判》是关于理论学的,讲实现意志自由即善的问题。

然而这两者之间是没有任何联系的。

他的《判断力批判》主要阐述的主要内容是审美论和目的论,主要作用是联系前两者,形成一个完整的哲学体系。

由此可见,康德美学一方面是以知性的真为基础的,另一方面又指向意志的善,或者说它关联着知性的必然和意志的自由,因而具有双重性质。

康德的认识论是先验的,他的伦理学也是先验的,而联结康德的认识论是有先验的,这一点和伦理学的美学思想是一致的,原理相似。

康德把这个先验原理称为“主观合目的性”,它的主要特点是主体所表现出来的丰富的想象力和内在知性的自由活动。

主体性特点在这一先验原理中表现的比较突出,主要体现在:对象完全符合主体的主管目的,对象在表现出内在美的同时,也在一定程度上,引起了主体想象力的发散思维和知性思考的自由活动,这一特点所表现出来额与客观对象的客观想和对象的价值是没有任何联系的。

此外,这种审美先验原理还一个特点,那就是具有形式性,即:主观合目的性也叫“形式合目的性”。

康德的观点是这么认为的,从主体的角度来对待,想象力与知性的自由活动一种抽象的活动,是一种无知性的概念,它不会涉及到利害关系,所以从审美学的角度来判断这个问题可以称作是“形式判断”;从对象的角度来对待这个问题,可以仅仅看做一种自由活动,活动的主体是对象的形式引起主体的想象力与知性的关系,由此可以看出,对象的美和对象的概念知识和实用性功利等内容没有任何内在联系,因而只是形式。

一.康德其人努尔·康德(Immanuel Kant),出生于柯尼斯堡,德国哲学家、德国古典哲学创始人。

他被认为是对现代欧洲最具影响力的思想家之一,也是启蒙运动最后一位主要哲学家。

其一生深居简出,终身未娶,过着单调刻板的学者生活,直到1804年去世为止,从未踏出过出生地半步。

二.康德的美学思想康德是西方美学史上最重要的人物。

他的前两大批判论证了自然秩序和道德秩序,《判断力批判》的目的是对自然和道德秩序进行协调,在康德体系中的地位非常重要。

他论证了审美活动具有无利害关系的根本特性,从理论上把美感与生理和道德的快感在原则上清楚地区别开来了。

康德还确立了美感经验的先验原则。

美的问题在康德这里与其它的哲学问题有了真正的界限。

因此,严格地说,从康德开始,美学才获得自身的合法性和科学性,真正成为哲学的一个独立领域。

康德美学的根本目的不是为了解决艺术问题。

而是为了解决康德批判哲学的核心问题,即人的自由问题。

这就意味着康德美学所提出的一系列审美问题,不是出自对于艺术本性的考虑,而是源于如何使人的自由得以实现的意图。

因此,只有将康德美学置于康德的批判哲学体系中,才能真正理解康德美学的本质所在。

康德在第一批判里面就提出了人的自由问题。

通过现象与本质的区分,康德认为二者在逻辑上并不矛盾,自然因果律属于现象领域,而自由则属于本体层面,二者因而并行不悖。

第二批判进一步从实践理性的角度,论证了人在道德自律之下的自由。

这一自由同样只能产生和存在于本体的界限内。

因此,就康德的第一批判和第二批判而言,自由所强调的只是人的道德动机,而不是其结果。

在他的第三批判中,他将此前两个批判结为一个整体,不仅建构了完善的批判哲学体系,而且最终解决了存在于自然与自由之间的二律背反。

因此,虽然第三批判表面上由审美问题和生物学问题这两部分组成,但实际上它所关心的却是人在这个世界上如何存在的根本问题,即人的自由问题。

康德美学通过对自然与自由的联结,不仅充分展现了人同时作为理性与感性存在物的人性的复杂性,而且体现了康德将人自身看做目的的人学思想。

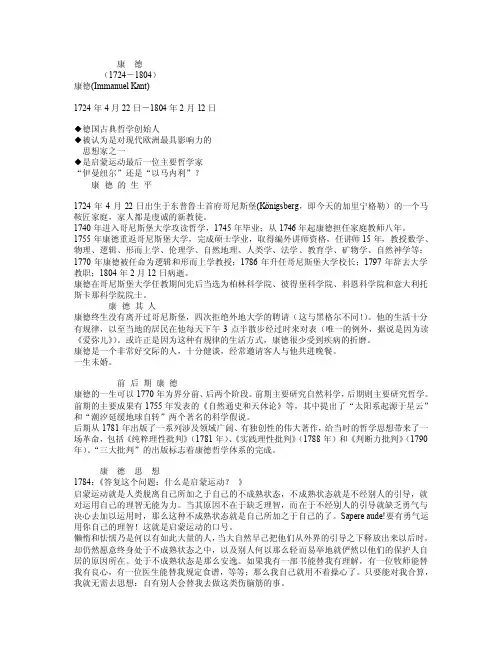

康德(1724-1804)康德(Immanuel Kant)1724年4月22日-1804年2月12日◆德国古典哲学创始人◆被认为是对现代欧洲最具影响力的思想家之一◆是启蒙运动最后一位主要哲学家“伊曼纽尔”还是“以马内利”?康德的生平1724年4月22日出生于东普鲁士首府哥尼斯堡(Königsberg,即今天的加里宁格勒)的一个马鞍匠家庭,家人都是虔诚的新教徒。

1740年进入哥尼斯堡大学攻读哲学,1745年毕业;从1746年起康德担任家庭教师八年。

1755年康德重返哥尼斯堡大学,完成硕士学业,取得编外讲师资格,任讲师15年,教授数学、物理、逻辑、形而上学、伦理学、自然地理、人类学、法学、教育学、矿物学、自然神学等;1770年康德被任命为逻辑和形而上学教授;1786年升任哥尼斯堡大学校长;1797年辞去大学教职;1804年2月12日病逝。

康德在哥尼斯堡大学任教期间先后当选为柏林科学院、彼得堡科学院、科恩科学院和意大利托斯卡那科学院院士。

康德其人康德终生没有离开过哥尼斯堡,四次拒绝外地大学的聘请(这与黑格尔不同!)。

他的生活十分有规律,以至当地的居民在他每天下午3点半散步经过时来对表(唯一的例外,据说是因为读《爱弥儿》)。

或许正是因为这种有规律的生活方式,康德很少受到疾病的折磨。

康德是一个非常好交际的人,十分健谈,经常邀请客人与他共进晚餐。

一生未婚。

前后期康德康德的一生可以1770年为界分前、后两个阶段。

前期主要研究自然科学,后期则主要研究哲学。

前期的主要成果有1755年发表的《自然通史和天体论》等,其中提出了“太阳系起源于星云”和“潮汐延缓地球自转”两个著名的科学假说。

后期从1781年出版了一系列涉及领域广阔、有独创性的伟大著作,给当时的哲学思想带来了一场革命,包括《纯粹理性批判》(1781年)、《实践理性批判》(1788年)和《判断力批判》(1790年)。

“三大批判”的出版标志着康德哲学体系的完成。

康德的美学理论康德(Immanuel Kant)是18世纪德国哲学家,以其丰富而复杂的哲学体系而闻名于世。

在他的众多理论中,美学占据着重要的位置。

康德的美学理论涉及了审美判断、美的本质以及艺术的价值等诸多方面。

在本文中,我们将探讨康德的美学理论及其在现代社会的意义。

首先,康德认为审美判断是超越实用性和道德性的,它独立于个人的兴趣和偏好。

康德提出了"目的自由性"的观念,即美是一种与目的无关的感知。

与之相对的是"目的的束缚",这种束缚会限制人们对美的认识。

只有当我们完全超越实用和功利的考虑,将目光聚焦于形式、结构和创意上时,我们才能够真正欣赏到美的存在。

其次,康德认为美的本质在于它的普适性。

美不是来源于个人的情感和喜好,而是一种能够引起普遍共鸣的观念。

康德将美的判断分为两个层次:客观美与主观美。

客观美是指一种公认的美,它是普遍准则的表现。

而主观美则是个体对于美的主观认知和情感体验。

康德认为,只有当主观的审美判断与客观的美是一致的时候,才能达到真正的美的体验。

在康德看来,艺术是实现美的方式之一。

他认为艺术是一种可以表达美的形式,艺术家通过创作来展示他们对美的理解和追求。

康德将艺术分为两类:美学艺术和技术艺术。

美学艺术是为了触发人们的审美反应而存在的,它关注的是表现形式本身。

而技术艺术则更加注重实用性和功能性,它追求的是实现某种目的。

尽管二者存在差异,但它们都有可能成为实现美的途径。

康德的美学理论在现代社会仍然具有重要的意义。

首先,它提醒我们审美判断的客观性。

在当今社会,我们经常受到各种外界干扰和影响,个体的审美判断往往容易受到主观偏见的影响。

而康德的理论告诉我们,真正的美应该是与个人意愿无关的,它需要我们从客观的角度去认识和欣赏。

其次,康德的理论也启示了我们对于艺术的理解。

如今,艺术的形式和表现方式多种多样,但我们需要明确艺术的目的是为了实现美。

无论是传统的绘画、音乐,还是现代的数字艺术、装置艺术,它们都有机会成为实现美的途径。

康德美学思想的分期及经验主义美学思想

康德是德国哲学家康德在他的著作《判断力批判》中,提出了他独特的美学思想。

康德美学思想的分期主要包括“感性美学”和“理性美学”,其中“感性美学”较为重要。

康德认为,美是一种无私的普遍概念,在人类普遍的感知中体现出来。

他将美分为两个层面:物质美和形式美。

物质美是指物体本身的特性和属性,而形式美是指审美感受者在感知美的过程中产生的审美心理活动。

康德认为,真正的美不在于物体本身的特性,而在于人们对物体的感知和感受。

康德的美学思想具有一定的经验主义色彩。

他认为,人们对美的感知和感受是通过感官来实现的。

人们通过对物体的视觉、听觉、味觉、触觉等感官的感知,来判断该物体是否美丽。

康德对感官的感知过程进行了深入的研究,提出了“感觉”的概念。

他认为,感觉是指人们对外界刺激的直接反应,是经验的基本单位,通过感官的感知,人们可以获得对物体的美的感受。

康德的经验主义美学思想还体现在对审美经验的研究上。

他认为,审美经验是一种纯粹的直观经验,是人们感知和感受美的过程。

在审美经验中,人们对美的感知和感受是在理性和直觉的统一下完成的。

康德认为,审美经验不同于一般的经验,它包含了人们的感性感受和审美判断,是一种更加主观和直观的经验。

康德的美学思想的分期包括“感性美学”和“理性美学”,其中“感性美学”较为重要。

在康德的美学思想中,经验主义的色彩较为明显,他认为美的感知和感受是通过感官的感知来实现的,审美经验是一种纯粹的直观经验,是人们感知和感受美的过程。

康德的美学思想对后来的哲学和美学界产生了重要影响,成为了美学研究的重要理论基础之一。

康德论美再阐释评判“美”的能力,既是“鉴赏”,也是“判断力”。

康德以“质”、“量”、“关系”、“模态”为标准,对此加以分析。

一、从质的范畴分析:美是不伴随利害的愉悦首先,正如第一节标题所示,鉴赏判断是审美的,也就是说,鉴赏判断不是带有逻辑性的认识判断,而是带有主体性的感性判断。

在康德看来,两者的区别在于,认识判断是为了认识而使“表象通过知性联系着客体” [1][P37],而审美判断则是使“表象通过想象力(也许是与知性结合着的)而与主体极其愉快或不愉快的情感相联系” [1][P37]。

比如“这朵花是莲花”是认识判断。

相反“这朵莲花很美”或者“不美”是审美判断。

此时我们把是否喜欢这朵花的表象作为判断的基准。

对于我们来说,重要的不是“这朵花是什么花”而是“我觉得这朵花怎么样”,哪怕我对这朵花一无所知。

鉴赏判断是可以产生愉悦感的,但是,这种愉悦感如果掺杂了丝毫的利害关系,就会是“偏心”的,也就不是鉴赏判断了。

比如阅读《红楼梦》,很多人喜欢薛宝钗而不喜欢林黛玉,因为他们认为从薛宝钗的身上能够学到很多为人处世的学问,而林黛玉只是一个一天到晚伤春悲秋的毫无用处的弱女子。

这种对薛宝钗产生的喜欢之情(愉悦感)并不是审美的鉴赏判断,而是以利用对象为目的产生的感觉愉悦,带有强烈的功利之心,忽视了薛宝钗在作品中真正的审美价值,同时误解了林黛玉作为曹雪芹“诗意生活”最典型的审美理想的价值。

康德以“利害”作为尺度来辨析各种层次的愉悦,即经验界的快适的愉悦、道德领域的善的愉悦与审美的愉悦有何不同,得出了快适、善都是以利害为前提的愉悦,只有美才是“无利害的愉悦”这一结论。

二、从量的范畴分析:美是不伴随概念的普遍性康德认为,美是无概念地作为一个普遍愉悦的客体被设想的。

而这一设想是从“美是无任何利害的愉悦对象[1][P46]”这一说明中推出来的。

首先是无概念。

美的鉴赏判断不是认识判断,它对“事物的实存没有丝毫的倾向性” [1][P39],即不关心事物的质料、内容等客观存在,而是一种纯形式的判断,既然是纯形式的,那么也就是无概念的。

《康德的美学思想》的讲义开场白:接下来介绍的康德的美学思想作为康德判断力批判一书中的重要组成部分,与刘洋同学介绍的纯粹理性批判与实践理性批判构成了康德的哲学体系。

下面将从康德美学的出发点~~~~等几方面来介绍康德的美学思想。

首先,是康德美学的出发点。

康德先生对美学的理解可谓是伴随其一生的,他对美学方面的著作是在1764年的论文中提到的,康德在美学中遇到困难之后就“敬虔地立在窗前,连他自己的身心都融化在白光里面了”。

这样的思索之后就有了伟大的《判断力批判》一书了。

康德在写了《纯粹理性批判》和《实践理性批判》之后,为了其哲学体系的完整性又写了他的第三大批判——《判断力批判》,其上卷就是康德美学,康德美学是整个康德哲学体系的重要组成成分,以致有人认为康德研究美学问题并不是出于对美学的爱好,而是完全出于其哲学理论的需要。

其实,这也并不是没有道理的。

因为,在《纯粹理性批判》里,康德认为人的认识能力只能认识现象界而无法认识物自体,又经由《实践理性批判》的工作,认为物自体是理性信仰的领域。

这样一来,在知性的现象界和理性的超现象界,即在自然与自由、知性与理性之间,就存在着一条不逾越的鸿沟,以至从前者到后者不可能有过度。

而康德美学的建立是为了使《纯粹理性批判》和《实践理性批判》得以沟通,使审美将自然领域引向自由领域,从而使其成为一个严谨的哲学体系。

这就是康德美学的出发点,也就是康德研究美学的初衷。

其次,是康德的美学主张。

在美学史上,康德是主张美的本质是主观的而且是纯粹形式的这一派的重要代表。

对康德来说,审美判断与科学知识的逻辑判断不同,它基于美感而不是认识的概念或范畴。

逻辑判断形成于概念范畴对于经验质料的综合统一,离开了对象给予我们的经验质料就不能构成一个逻辑判断,而审美判断所关涉的则是主体对于事物的纯粹形式的把握,与被把握的对象没有直接的关系。

换言之,一个事物被称为美的,并在于事物本身的性质,而是因为它符合了主体的某种形式,从而引起了主观上愉快的美感。

康德美学思想的分期及经验主义美学思想1. 引言1.1 康德美学思想简介康德美学思想是18世纪德国哲学家康德在其著作《判断力批判》中提出的。

康德认为美学是一门独立的哲学学科,与伦理学和形而上学并列,其研究对象是审美经验和审美价值。

康德主张审美经验是一种特殊的认知经验,超越了理性的范畴,而是建立在感性和想象之上的。

他强调审美感受是主观的,是个体对美的主观感受与情感的统一。

康德的美学思想强调对美的欣赏应该是纯粹的、无私的,超越了功利和道德的考量,是一种纯粹的审美感受。

康德的美学思想对后世的影响深远,启发了许多后来的美学家和艺术家。

他的作品被广泛引用和研究,对美学理论的发展产生了深远的影响。

康德的美学思想强调审美经验的主体性和独立性,为后来经验主义美学思想的发展奠定了基础。

康德的美学思想也提出了审美判断的普遍性和客观性的问题,对后来的美学理论发展起到了积极的推动作用。

1.2 经验主义美学思想简介经验主义美学思想源于英国哲学家约翰·洛克和大卫·休谟等人的哲学观点,在18世纪中叶风靡欧洲,对后世美学的发展产生了深远影响。

经验主义美学思想认为,美学经验是通过感官获得的,审美的主体通过感知、想象和情感来体验艺术作品,而非理性思维。

相对于康德的理性主义美学思想,经验主义美学强调对艺术的直观感受和审美情感的重要性,认为审美体验是主观的、个体的,没有客观的标准可循。

在经验主义美学思想中,艺术作品的意义在于观者的情感共鸣和个体的体验,艺术作品的真正价值取决于观者的主观感受和情感交流。

经验主义美学思想强调审美体验的个体性和情感性,开创了审美领域的新风貌,为后世美学思想的发展提供了新的思路和启示。

2. 正文2.1 康德美学思想的分期康德的美学思想可以分为三个不同的阶段:前期、中期和后期。

在前期,康德提出了“艺术的目的是美感”的概念,强调审美经验的主观性和个人性。

他认为审美判断是基于主体的情感和直觉,而非客观的规范或标准。