2020年高考语文 文言文分析概括题错项辨析例说

- 格式:doc

- 大小:110.50 KB

- 文档页数:5

文言文“分析概括题”错项设置探究安徽利辛第一中学朱文成一、张冠李戴,弄错对象张冠李戴指将张三做的事说成是李四所为,出现驴头不对马嘴的错误,如广东卷第8题A项“周访功绩卓著,曾先后被朝廷授予扬烈将军、厉武将军、龙骧将军等职务,成为一代名将”,根据原文“寻以为扬烈将军,讨华轶。

所统厉武将军丁乾与轶所统武昌太守冯逸交通,访收斩之”知道,“扬烈将军”是元帝封赏周访的官名,而“厉武将军”是下属丁乾的官名,这里属于“张冠李戴”。

这种错项设置还有山东卷第12题B项“张讷由于大风雨没有砍下足够的柴,牛氏就不给他饭吃,张诚知道后从邻居家偷了面做成饼给张讷吃”,从原文“余窃面倩邻妇为者,但食勿言也”一句可知,饼是张诚从家里偷来面然后让(“倩”为“让”之意)邻居做成饼,而设题弄错对象,认为是“从邻居家偷了面做成饼”。

二、疏漏词语,制造错误命题人分析概括文章内容故意疏漏某个词语来设置错误选项,如全国Ⅰ卷第10题项D是“廖刚敢于直言。

郑亿年因秦桧的关系而得美官,廖刚上疏奏其恶行,秦桧因此忌恨廖刚。

金人叛盟,廖刚起用有德望的旧相,以遏制秦桧,又引起秦桧的强烈不满”,原文是“金人叛盟,刚乞起旧相之有德望者,处以近藩”,命题人把“乞起”中的“乞”字漏掉,概括时变成“廖刚起用有德望的旧相”,出现错误。

类似情形还有湖南卷第12题B项“歙州民风不正,人们好打官司,不畏牢狱。

入狱之时,尚穿戴整齐,且自带凉席,以便在牢中过得安然舒适”,其中“入狱之时,尚穿戴整齐,且自带凉席,以便在牢中过得安然舒适”在原文的信息点是“其视入狴牢就桎梏,犹冠带偃箦,恬如也”,命题人概括时疏漏词语“视”,致使选项表述错误。

三、前后勾连,时间错位时间错位是指将前面的事后置或将后面的事前移,如江苏卷第8题C项“吴汉没有听从皇帝告诫.以致落败。

他吸取教训,在与刘尚的队伍会合后,树起许多旗帜,不熄烟火,蒙骗敌人,终于转败为胜”,根据原文“汉乃召诸将厉之曰:‘欲潜师就尚于江南,并兵御之。

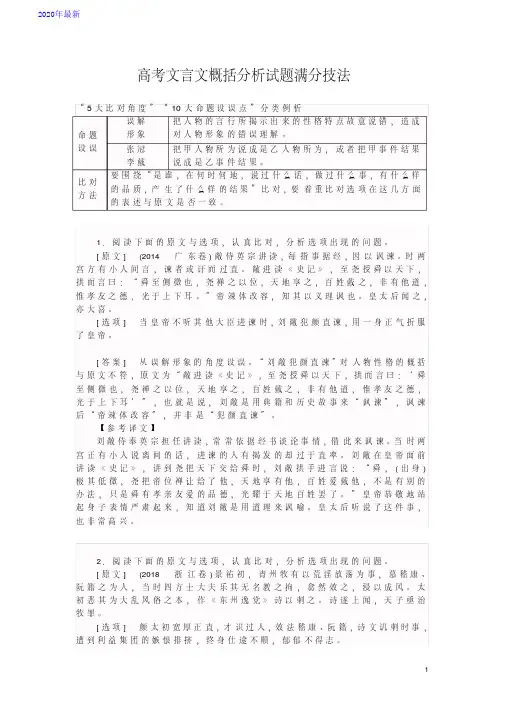

文言文指导:梳理文意,仔细比对,精准概括赏析一、用比对法判断内容概括是否有误1.比对关键词语,看是否曲解文意命题方式 故意曲解文中某一关键词语的意思,从而制造干扰项干扰考生,这种方式是命题的主要设误方式比对方法 细心辨析选项中对人物的分析、对文本道理的阐述等有无夸大、歪曲或偷换概念的现象,要注意比对选项转述时是否漏掉了某个起关键作用的词语 边练边悟1阅读下面的选项与原文,认真比对,看看选项概括分析是否有误。

选项:(2020年新高考全国卷Ⅰ第12题D 项)左光斗饱受迫害,死后得以平反。

他家中受到株连,母亲、兄长以及同宗群从十余人被迫害致死,直到魏忠贤被诛,他才受到追赠,谥为忠毅。

原文:光斗既死,赃犹未竟。

忠贤令抚按严追,系其群从十四人。

长兄光霁坐累死,母以哭子死。

都御史周应秋犹以所司承追不力,疏趣之,由是诸人家族尽破。

忠贤既诛,赠光斗右都御史,录其一子。

已,再赠太子少保。

福王时,追谥忠毅。

(节选自《明史·左光斗传》)答:________________________________________________________________________答案原文说左光斗母“以哭子死”,选项将其曲解为“被迫害致死”。

2.比对添加内容,看是否无中生有(于文无据)命题方式在选项中故意添加一些貌似合理的内容,“制造”出错误选项比对方法看选项哪点内容是原文中没有的,两相比对,看这点内容在原文中是否有根据边练边悟2阅读下面的选项与原文,认真比对,看看选项概括分析是否有误。

选项:第二段概括周秦文字的演变。

重点论述了小篆和隶书产生的社会背景与原因,字里行间表现出对字体隶书化的肯定之意。

原文:(第二段)及宣王太史籀著《大篆》十五篇,与古文或异。

至孔子书六经,左丘明述《春秋传》,皆以古文,厥意可得而说。

其后,诸侯力政,不统于王,恶礼乐之害己,而皆去其典籍。

分为七国,田畴异亩,车涂异轨,律令异法,衣冠异制,言语异声,文字异形。

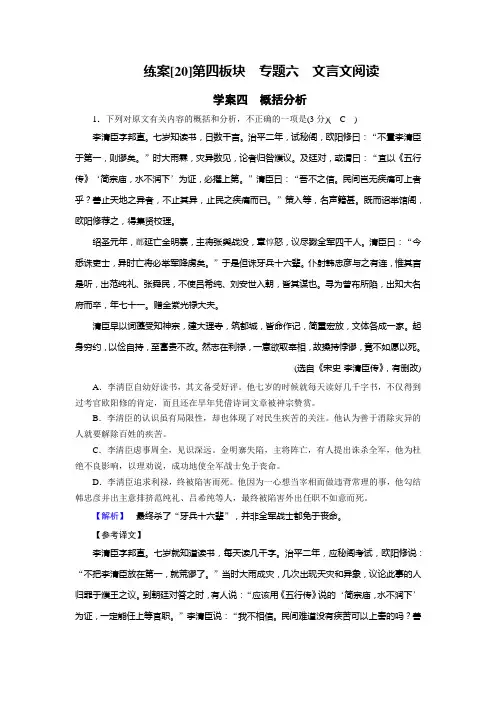

练案[20]第四板块专题六文言文阅读学案四概括分析1.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是(3分)(C)李清臣字邦直。

七岁知读书,日数千言。

治平二年,试秘阁,欧阳修曰:“不置李清臣于第一,则谬矣。

”时大雨霖,灾异数见,论者归咎濮议。

及廷对,或谓曰:“宜以《五行传》‘简宗庙,水不润下’为证,必擢上第。

”清臣曰:“吾不之信。

民间岂无疾痛可上者乎?善止天地之异者,不止其异,止民之疾痛而已。

”策入等,名声籍甚。

既而诏举馆阁,欧阳修荐之,得集贤校理。

绍圣元年,鄜延亡金明寨,主将张舆战没,章惇怒,议尽戮全军四千人。

清臣曰:“今悉诛吏士,异时亡将必举军降虏矣。

”于是但诛牙兵十六辈。

仆射韩忠彦与之有连,惟其言是听,出范纯礼、张舜民,不使吕希纯、刘安世入朝,皆其谋也。

寻为曾布所陷,出知大名府而卒,年七十一。

赠金紫光禄大夫。

清臣早以词藻受知神宗,建大理寺,筑都城,皆命作记,简重宏放,文体各成一家。

起身穷约,以俭自持,至富贵不改。

然志在利禄,一意欲取宰相,故操持悖谬,竟不如愿以死。

(选自《宋史·李清臣传》,有删改) A.李清臣自幼好读书,其文备受好评。

他七岁的时候就每天读好几千字书,不仅得到过考官欧阳修的肯定,而且还在早年凭借诗词文章被神宗赞赏。

B.李清臣的认识虽有局限性,却也体现了对民生疾苦的关注。

他认为善于消除灾异的人就要解除百姓的疾苦。

C.李清臣虑事周全,见识深远。

金明寨失陷,主将阵亡,有人提出诛杀全军,他为杜绝不良影响,以理劝说,成功地使全军战士免于丧命。

D.李清臣追求利禄,终被陷害而死。

他因为一心想当宰相而做违背常理的事,他勾结韩忠彦并出主意排挤范纯礼、吕希纯等人,最终被陷害外出任职不如意而死。

【解析】最终杀了“牙兵十六辈”,并非全军战士都免于丧命。

【参考译文】李清臣字邦直。

七岁就知道读书,每天读几千字。

治平二年,应秘阁考试,欧阳修说:“不把李清臣放在第一,就荒谬了。

”当时大雨成灾,几次出现天灾和异象,议论此事的人归罪于濮王之议。

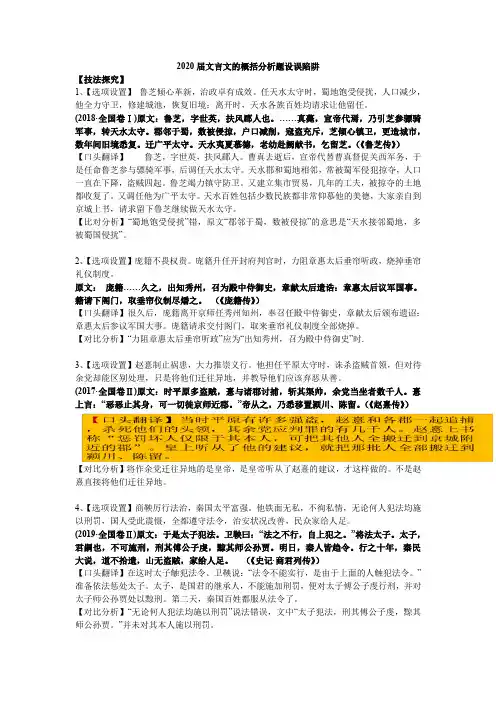

2020届文言文的概括分析题设误陷阱【技法探究】1、【选项设置】鲁芝倾心革新,治政卓有成效。

任天水太守时,蜀地饱受侵扰,人口减少,他全力守卫,修建城池,恢复旧境;离开时,天水各族百姓均请求让他留任。

(2018·全国卷Ⅰ)原文:鲁芝,字世英,扶风郿人也。

……真薨,宣帝代焉,乃引芝参骠骑军事,转天水太守。

郡邻于蜀,数被侵掠,户口减削,寇盗充斥,芝倾心镇卫,更造城市,数年间旧境悉复。

迁广平太守。

天水夷夏慕德,老幼赴阙献书,乞留芝。

(《鲁芝传》)【口头翻译】鲁芝,字世英,扶风郿人。

曹真去逝后,宣帝代替曹真督促关西军务,于是任命鲁芝参与骠骑军事,后调任天水太守。

天水郡和蜀地相邻,常被蜀军侵犯掠夺,人口一直在下降,盗贼四起。

鲁芝竭力镇守防卫。

又建立集市贸易,几年的工夫,被掠夺的土地都收复了。

又调任他为广平太守。

天水百姓包括少数民族都非常仰慕他的美德,大家亲自到京城上书,请求留下鲁芝继续做天水太守。

【比对分析】“蜀地饱受侵扰”错,原文“郡邻于蜀,数被侵掠”的意思是“天水接邻蜀地,多被蜀国侵扰”。

2、【选项设置】庞籍不畏权贵。

庞籍升任开封府判官时,力阻章惠太后垂帘听政,烧掉垂帘礼仪制度。

原文:庞籍……久之,出知秀州,召为殿中侍御史,章献太后遗诰:章惠太后议军国事。

籍请下阁门,取垂帘仪制尽燔之。

(《庞籍传》)【口头翻译】很久后,庞籍离开京师任秀州知州,奉召任殿中侍御史,章献太后颁布遗诏:章惠太后参议军国大事。

庞籍请求交付阁门,取来垂帘礼仪制度全部烧掉。

【对比分析】“力阻章惠太后垂帘听政”应为“出知秀州,召为殿中侍御史”时.3、【选项设置】赵憙制止祸患,大力推崇义行。

他担任平原太守时,诛杀盗贼首领,但对待余党却能区别处理,只是将他们迁往异地,并教导他们应该弃恶从善。

(2017·全国卷Ⅱ)原文:时平原多盗贼,憙与诸郡讨捕,斩其渠帅,余党当坐者数千人。

憙上言:“恶恶止其身,可一切徙京师近郡。

”帝从之,乃悉移置颍川、陈留。

训练三文意概括分析练前提醒文意概括分析题“两步”答题流程:第一步:定比对区间文意概括分析题通常按照文本内容的先后顺序设置四个选项。

解答时,应依据选项内容,回归文本,筛选出与选项相对应的句段,锁定比对区间。

第二步:定比对角度将选项内容与锁定的比对区间的内容相比较,特别是要从人物、地点、时间、词义、关系、依据与结论等设误角度进行细致比对,找出似是而非之处,然后做出是否相符的准确判断。

一、阅读下面的文言文,完成文后题目。

(6分)刘馥字元颖,沛国相人也。

建安初,说袁术将戚寄、秦翊,使率众与俱诣太祖。

太祖悦之,司徒辟为掾。

后孙策所置庐江太守李述攻杀扬州刺史严象,庐江梅乾、雷绪等聚众数万在江、淮间,郡县残破。

太祖方有袁绍之难,谓馥可任以东南之事,遂表为扬州刺史。

馥既受命,单马造合肥,建立州治,南怀乾、绪。

数年中恩化大行,百姓乐其政,流民越江山而归者以万数。

于是聚诸生,立学校,广屯田;兴治茹陂及吴塘,以溉稻田,官民有蓄,陂塘之利,至今为用;又高为城垒,多积木石,为战守备。

建安十三年卒,扬州士民追思之。

馥子靖,黄初中,出为河南尹。

为政初虽如碎密,终于百姓便之,有馥遗风。

后迁镇北将军都督河北诸军事,遂开拓边守,屯据险要;又修广戾陵渠大堰,水溉灌蓟南北;三更种稻,边民利之。

嘉平六年卒。

靖子弘,累迁宁朔将军。

太安中,张昌作乱,以弘为镇南将军都督荆州诸军事。

弘遣南蛮长史陶侃为大都护,牙门将皮初为都战帅,进据襄阳。

侃、初等累战破昌,昌惧而逃,其众悉降,荆土平。

时荆部守宰多阙,弘请补选,帝从之。

弘乃叙功铨德,随才补授,甚为论者所称。

弘于是劝课农桑,宽刑省赋,岁用有年。

陈敏寇扬州,引兵欲西上,弘乃解南蛮以授蒋超,统江夏太守陶侃、武陵太守苗光,以大众屯于夏口;又遣何松领建平、宜都、襄阳三郡兵屯巴东;又加南平太守应詹督三郡水军继蒋超。

侃与敏同郡,又同岁举吏。

或有间侃者,侃遣子为质,弘遣之曰:“匹夫之交尚不负心,况大丈夫乎!”乃以侃为前锋督护,委以讨敏之任。

专题强化练习古文概括分析题题组一对点练一、比对人物,看是否张冠李戴或颠倒事实1.比对下面的原文与选项,看选项分析概括有无张冠李戴或颠倒事实的错误.原文:琼性清慎,不发私书.……毕义云为御史中丞,以猛暴任职,理官忌惮,莫敢有违.琼推察务在公平,得雪者甚众,寺署台案,始自于琼.迁三公郎中.赵州及渭河、南中有人频告谋反,前后皆付琼推检,事多中雪.尚书崔昂谓琼曰:“假设欲立功名,当更思余理,仍数雪反逆,身命何轻〞琼正色曰:“所雪者怨枉,不放反逆.〞昂大惭.京师为之语曰:“断决无疑苏珍之.〞选项:苏琼清廉谨慎,审察案件务在公平.他从不接收私人信件,也不受人馈赠.他审案追求公正,解救了很多含冤的百姓,也洗脱了一些谋逆者的罪名.比对:答案:张冠李戴.“也洗脱了一些谋逆者的罪名〞错, 从原文看被苏琼洗脱罪名的是一些被冤枉的人.二、比对时间地点,看有无时序颠倒、地点暗换2.比对下面的原文与选项,看选项分析概括有无时序颠倒、地点暗换的错误.原文:萧琛,字彦瑜,兰陵人.琛年数岁,从伯惠开抚其背曰:“必兴吾宗.〞琛少而朗悟,有纵横才辩.起家齐太学博士.时王俭当朝,琛年少,未为俭所识, 负其才气,欲候俭.时俭宴于乐游苑,琛乃著虎皮靴,策桃枝杖,直造俭坐,俭与语,大悦.俭为丹阳尹,辟为主簿,举为南徐州秀才,累迁司徒记室.选项:萧琛少年聪明,择机展现才华.他很小时就被认为必定能振兴家族, 少年时就有恣肆的辩才;与王俭谈话后,获得赏识,这才被授予了官职.比对:答案:从时间错位角度设误,萧琛并不是与王俭谈话后才被授予官职的, 这之前他已经担任齐朝太学博士了.三、比对关键词语,看有无词义曲解、文意曲解3.比对下面的原文与选项,看选项分析概括有无词义曲解或文意曲解之处.原文:授静江府古县令,道湖州,守汪藻馆之.藻留与修?徽宗实录?,固辞,或曰: “是可以阶改秩“但意未欲尔遂行选项:上任古县县令的途中,湖州郡守汪藻挽留高登一起修撰 ?徽宗实录?, 且有人告诉他这可以改变社会秩序,但高登却果断予以回绝.比对:答案:曲解文意,“改变社会秩序〞错,“秩〞是“官阶,官吏的品级等次〞的意思.四、比对因果,看是否因果不当或强加因果4.比对下面的原文与选项,看选项分析概括有无因果不当或强加因果的错误.原文:元初二年,上?广成颂?以讽谏.颂奏,忤邓氏,滞于东观,十年不得调.因兄子丧自劾归.太后闻之怒,谓融羞薄诏除,欲仕州郡,遂令禁锢之.选项:马融因上奏?广成颂?讽谏朝廷,得罪了当权的邓氏,被滞留在东观, 十年得不到升迁,还遭到禁锢,不被允许做官.比对:答案:因果不当,马融借着兄长之子去世自我弹劾,回到家乡,太后认为马融轻视、羞辱了朝廷的任命,想到州郡做官,于是下令禁锢他.不是由于上奏?广成颂?被禁锢.五、比对添加内容,看是否无中生有5.比对下面的原文与选项,看选项分析概括有无于文无据〔无中生有〕的错误.原文:景云初,作金仙等观,凑谏,以为:“方农月兴功,虽赞出公主,然高直售庸,那么农人舍耕取顾,趋末弃本,恐天下有受其饥者.〞不听.凑执争,以“万物生育,草木昆蚊伤伐甚多,非仁圣本意〞.帝诏外详议.中书令崔渥、侍中岑羲曰:“公敢是耶〞凑曰:“食厚禄,死不敢顾,况圣世必无死乎〞朝廷为减费万计.选项:韦凑参议朝政,敢于据理力争.景云初年,朝廷议建金仙等观,他认为农事季节,建观必使农民抛弃耕作;皇上不听从,他又会同其他官员一同谏净.比对:答案:“他又会同其他官员一同谏净〞无中生有. 原文是“帝诏外详议.中书令崔渥、侍中岑羲曰:‘公敢是耶’ ",由此可见,大家以为韦凑实在大胆,并没有同他一起谏净六、比对表范围或程度的t^语,看是否以偏概全〔或归纳不全〕6.比对下面的原文与选项,看选项分析概括有无以偏概全或归纳不全的错误.原文:当是时,湖上有三孝廉,皆高士,退其一也,当事皆重之.监司卢高尤下士,一日,遇派于僧舍,问:“汪孝廉何在〞退应曰:“适在此,今已去矣.〞高怅然,不知应者即退也.高尝般舟载洒西湖上,约三高士以世外礼相见, 惟派不至.选项:监司卢高很敬重包括汪派在内的湖上三高士,曾想以世外礼约见他们而不得,有一次卢高当面遇见汪派,他骗卢高说汪派刚走.比对:答案:以偏概全.“曾想以世外礼约见他们而不得〞不正确, 原文有“约三高士以世外礼相见,惟返不至",三人中只有汪派一人未到.题组二综合练阅读下面的古文,完成文后各题.王戎,字溶冲,琅邪临沂人也.戎幼而颖悟,神彩秀彻,视日不眩,裴楷见而目之曰:“戎眼灿灿,如岩下电.〞年六七岁,于宣武场观戏,猛兽在槛中嫌①吼震地,众皆奔波,戎独立不动,神色自假设.魏明帝于阁上见而奇之.又尝与群儿嬉于道侧,见李树多实,等辈兢趣之,戎独不往.或问其故,其曰:“树在道边而多子,必苦李也.〞取之信然.裴圾戎之婿也,瓶诛,戎坐免官.齐王冏起义,孙秀录戎于城内,赵王伦子欲取戎为军司.博士王繇曰:“溶冲谪诈多端,安肯为少年用〞乃止.惠帝反宫,以戎为尚书令.既而河间王颛遣使就说成都王颖,将诛齐王冏.世书至, 冏谓戎曰:“孙秀作逆人壬幽逼孤纠合义兵扫除元恶臣壬之节.信著神明二王听谗——造构大难当赖忠谋以和不初工卿其善为我筹之.〞戎曰:“公首举义众,匡定大业,开辟以来,未始有也.然论功报尝,不及有劳,朝野失望,人怀贰志.今二王带甲百万,其锋不可当.假设以王就第,不失故爵.委权崇让,此求安之计也.〞冏谋臣葛旗怒曰:“汉魏以来,王公就第,宁有得保妻子乎!议者可斩.〞于是百官震悚,戎伪药发堕厕,得不及祸.戎以晋室方乱,慕遽伯玉之为人,与时舒卷,无蹇谓②之节.自经典选,未尝进寒素,退虚名,但与时浮沈,户调门选而已.寻拜司徒,虽位总鼎司,而委事僚采.问乘小马,从便门而出游,见者不知其三公也.故更多至大官,道路相遇辄避之.性好兴利,广收八方园田水碓,周遍天下.积实聚钱,不知纪极,每自执牙筹,昼夜算计,包假设缺乏.而又俭啬,不自奉养,天下人谓之膏肓之疾.女适裴频,贷钱数万,久而未还.女后归宁,戎色不悦,女遽还直,然后乃欢.从子..将婚,戎遗其一单衣,婚讫而更责取.家有好李,常出货之,恐人得种,包钻具核. 以此获讥于世.其后从帝北伐,王师败绩于荡阴,戎复诣邺,随帝还洛阳.车驾之西迁也, 戎出奔于郑.在危难之间,亲接锋刃,谈笑自假设,未尝有惧容.时召亲宾,欢娱永日.永兴二年,薨于郑县,时年七十二,谥曰元.〔节选自?晋书王戎彳专?〕【注】①嫌〔xi ao〕怒吼.②蹇谬:正直耿介.“蹇〞通“骞〞,正直.7.以下对文中画波浪线局部的断句,正确的一项为哪一项〔〕A.孙秀作逆天子/幽逼孤纠合义兵/扫除元恶/臣子之节/信著神明/二王听谗造构/大难当赖忠谋/以和不协8.孙秀作逆/天子幽逼孤纠合/义兵扫除元恶/臣子之节/信著神明/二王听谗造构/大难当赖忠谋/以和不协C.孙秀作逆天子/幽逼孤纠合/义兵扫除元恶/臣子之节/信著神明/二王听谗/ 造构大难/当赖忠谋/以和不协D.孙秀作逆/天子幽逼/孤纠合义兵/扫除元恶/臣子之节/信著神明/二王听谗 /造构大难/当赖忠谋/以和不协答案:D 解析:首先结合语境理解画波浪线句的意思,“孙秀作逆/天子幽逼/孤纠合义兵/扫除元恶/臣子之节/信著神明/二王听谗/造构大难/当赖忠谋/以和不协〞,这段话是说:“孙秀作乱,天子被幽禁威逼.我纠合义兵,扫除首恶, 臣子的节操,在神明那里显现.二王听信谗言,造成大难,〔我〕当依赖您的忠心谋略,来调和矛盾.〞然后抓专有名词“孙秀〞“孤〞,同时抓其他的名词“天子〞“义兵〞“元恶〞“神明〞.9.以下对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项为哪一项〔〕A.“坐〞指定罪、获罪.在中国古代,连坐是指一人犯罪而使其整个家族遭受牵连受罚而被诛灭的制度.B.“博士〞是官名,秦汉时为掌管书籍文典、通晓史事的官职,后成为学术上专通一经或精通一艺、从事教授生徒的官职.C.“檄书〞指用于晓谕、征召、声讨等的官方文书,本文特指声讨敌人或叛逆臣子的文书.D .“从子〞是亲属称谓词,原本将血缘隔得较远的子侄辈笼统地称为从子, 后将亲兄弟之子〔即侄子〕称为从子.答案:A 解析:答复此类题目,必须区分文学常识的概念,仔细观察题干中的修饰限制成分.A项,连坐,中国古代因一人犯罪而使有一定关系的人〔如亲属、邻里或主管者〕连带受刑的制度.9.以下对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项为哪一项〔〕A.王戎年幼聪明,善于推理.他虽然看到路边李树上结满果实,却不像其他孩童一样争着去摘取,并准确推断出李子是苦的.B.王戎胆量非凡,临危镇定.年少时在宣武场观戏,笼中的猛兽怒吼吓跑了众人,只有他一人未动,神色不变;危难时亲自作战,谈笑自如,毫不畏惧.C.王戎喜好谋利,极为吝啬.积聚财物,不计其数,常自执算筹,日夜计算,总嫌不够;他送给结蜡的侄子一件单衣,焙事办完后却又要了回来.D.王戎浮沉宦海,为官圆滑.他身处乱世,不以名节为意,掌管人才选拔事务时只是在官门中迁转而已,不选出身寒微的人,消退徒有虚名的人.答案:D解析:D项,并未清退徒有虚名的人.选项对应的信息在第3自然段,文中的表述是“自经典选,未尝进寒素,退虚名,但与时浮沈,户调门选而已〞,意思是“自从主管人才选拔授官的事务,他从未任用过出身寒微之士, 也没有贬退过徒有虚名之人,只是随时事而浮沉,在官吏内迁转举荐而已〞.10.把文中画横线的句子译成现代汉语.〔1〕假设以王就第,不失故爵.委权崇让,此求安之计也.〔2〕女后归宁,戎色不悦,女遽还直,然后乃欢答案:〔1〕〔您〕假设以王的身份回府第,不会失去原来的爵位.交出权力,崇尚谦让,这是寻求安定的计谋.〔2〕女儿后往返娘家看望父母,王戎脸色不好看,女儿赶紧把钱还给他,他才快乐起来.【参考译文】王戎,字溶冲,琅邪临沂人.王戎幼年聪明,神采飞扬,看太阳眼睛不花, 裴楷发现后看着他说:“王戎眼睛有光辉,像山崖下的电光.〞六七岁时,在宣武场看戏,猛兽在栅栏里吼声震地,众人都吓跑了,王戎一个人站在那里不动, 神色镇定.魏明帝在阁上见到而称奇.又曾与一群儿童在路旁玩耍,见到李子树上有很多果实,大家争着去摘,唯独王戎不去.有人问他原因,王戎说:“树在路边而果实多,必定是苦李.〞摘到后果然是苦的.裴簌是王戎的女婿,裴顿被杀,王戎获罪被免官.齐王司马冏起义,孙秀将王戎囚于城内,赵王司马伦之子想任王戎为军司.博士王繇说:“溶冲狡猾奸诈, 诡计很多,哪里肯为年轻人效力〞司马伦之子便消除了这个念头.惠帝返回宫中,任命王戎为尚书令.不久河间王司马颛派遣使者到成都王司马颖那里游说, 将要讨伐齐王司马冏.讨伐的檄文到了,司马冏对王戎说:“孙秀作乱,天子被幽禁威逼.我纠合义兵,扫除首恶,臣子的节操,在神明那里显现.二王听信谗言,造成大难,〔我〕当依赖您的忠心谋略,来调和矛盾.请您用心为我筹划此事.〞王戎说:“您首先倡义兵,匡正安定晋室大业,立国以来,从未有过.然而论功行赏,没有普及有功之人,朝廷内外失望,人有二心.现在二王带兵百万,势不可挡.您假设以王的身份回府第,不会失去原来的爵位.交出权力,崇尚谦让,这是寻求安定的计谋.〞司马冏的谋臣葛旗发怒说:〞自汉魏以来,王公失势回府第,难道有能保全妻子儿女的吗发此议论的人当斩.〞于是百官震惊害怕,王戎装作药性发作掉进厕所,才能够免于被杀.王戎由于晋室正处于混乱,仰慕遽伯玉的为人,顺随形势屈伸,没有忠正的节操.自从主管人才选拔授官的事务,他从未任用过出身寒微之士,也没有贬退过徒有虚名之人,只是随时事而浮沉,在官吏内迁转举荐而已.不久被任命为司徒,虽然地位总领三司,却把正事交给同僚.有时骑着小马从便门出去游玩,见到他的人不知他是位列三公的官员. 他原来的属下官更多升为大官,路上遇到他就避开.他生性喜好谋利,大量收购四面八方的园田及水力磨坊, 普及天下.积聚财物,不计其数,常自执算筹,昼夜计算,总嫌缺乏.又很吝啬,自己舍不得吃穿, 天下人说他是病入膏肓.女儿嫁给裴频时,向他借钱数万,很久没有归还.女儿后往返娘家看望父母,王戎脸色不好看,女儿赶紧把钱还给他,他才快乐起来.一个侄儿要结婚,王戎送给他一件单衣,婚事办完后又要了回来.家里有好李子, 常拿出去卖,怕别人得到种子,虫时总在果核上钻个孔.因此在世上受到嘲笑.王戎后来跟着皇帝北伐,朝廷的军队在荡阴溃败,王戎又去了邺,跟随皇帝回到洛阳.皇帝西迁长安时,王戎出奔到郑.在危难时期,亲自作战,谈笑自如, 未尝有惧怕的样子.时常召集亲朋宾客,终日欢娱.永兴二年,在郑县去世,终年七十二岁,谥号为“元〞.。

2020年高考语文文言文分析概括题错项辨析例说文言文阅读分析概括题往往是在基本正确的文意概括分析中,设置一两处不符合原文的错误。

解答这类题,我们主要掌握“读找比”法:①反复阅读文本,整体把握全文内容(读)——②在阅读文本中找到与选项对应的文句(找)——③将选项与文本中的句、段细加比较,求同求异(比)”。

这三步中,最关键的一步又是“比”,在比较中发现选项微小的带有迷惑性、欺骗性的错误。

那么,命题者是怎样设计错项的呢?下面对文言文阅读分析概括题错项的规律进行探究,并作分类解析,以帮助我们在解题时快速作出判断。

一、背离原文,曲解词义选项在对原文的有关内容进行分析和概括时,故意曲解个别字词句的含义,造成一字、一词或一句之差;或故意对一些关键词语删去不译,从而背离原文的意思。

例1,[题目选项](2020年广东卷第8题)B.周访性格刚强,一旦蒙冤决不会忍气吞声。

为此,他深受皇帝赏识,并得到了奖励提拔。

[对应原文]时有与访同姓名者,罪当死,吏误收访,访奋击收者,数十人皆散走,而自归于帝,帝不之罪[题文比较]文中原意是讲周访“蒙冤不会忍气吞声”“帝不之罪”,并未说因此“被皇帝赏识”。

选项将“帝不之罪”曲解为:为此,他深受皇帝赏识。

例2,[题目选项](2020年全国卷Ⅰ第10题)D.廖刚敢于直言。

郑亿年因秦桧的关系而得美官,廖刚上疏奏其恶行,秦桧因此忌恨廖刚。

金人叛盟,廖刚起用有德望的旧相,以遏制秦桧,又引起秦桧的强烈不满。

[对应原文]郑亿年与秦桧有连而得美官,刚显疏其恶,桧衔之。

金人叛盟,刚乞起旧相之有德望者,处以近藩,桧闻之曰:“是欲置我何地耶?”[题文比较]金人叛盟,廖刚乞求起用有德望的旧相,并非他直接“起用”,选项故意删去“乞”不译,从而背离原文的意思。

例3,[题目选项](2020年湖南卷第12题)B.歙州民风不正,人们好打官司,不畏牢狱。

入狱之时,尚穿戴整齐,且自带凉席,以便在牢中过得安然舒适。

[对应原文]其视入狴①牢就桎梏,犹冠带偃箦②,恬如也。

(①狴bì:监狱。

②箦zé:竹席。

)[题文比较]原文说“冠带偃箦,恬如也”意思是他们看待坐牢带刑具,就像穿衣戴帽躺在席子上一样满不在乎,安然舒适。

而选项中将“偃箦”曲解为“自带凉席”,将“恬如也”曲解为“以便在牢中过得安然舒适”。

二、不识言行,误解形象人物传记,主要是通过对人物典型言行的叙述,来表现人物的性格特点。

据此,命题者在设计错项时,把人物的言行所揭示出来的性格特点故意说错,造成对人物形象的错误理解。

[题目选项](2020年福建卷第5题)B.越石父认为晏子对自己失礼,仍把他当奴仆,十分生气,说明他态度偏激,心脑狭窄。

[对应原文]至舍,不辞而入,越石父怒而请绝,晏于使人应之曰:“吾未尝得交夫子也,子为仆三年,吾乃今日睹而赎之,吾于子尚未可乎?子何绝我之暴也。

”越石父对之曰:“臣闻之,士者诎乎不知已,而申乎知已,故君子不以功轻人之身,不为彼功诎身之理。

吾三年为人臣仆,而莫吾知也。

今子赎我,吾以子为知我矣。

向者子乘,不我辞也,吾以子为忘;今又不辞而入,是与臣我者同矣。

我犹且为臣,请鬻于世。

”[题文比较]从原文中越石父“对之曰”的内容可知,他对晏子的失礼十分不满,认为晏子也不了解他,把他当奴仆看,要求晏子把他再卖给世人。

越石父的这番话,表明了他为人耿直、直言不讳的性格特点,并不是“说明他态度偏激,心脑狭窄”,选项脱离越石父的言行去分析他的性格特点,对越石父形象的理解错误。

三、颠倒时序,叙述混乱人物、事件、时间和地点是叙事性文章的基本要素,交代一定要清楚,否则,就会造成叙述混乱。

错项在概括传记中有关人物的典型事件时,常把时间顺序故意颠倒,从而造成叙述混乱。

例1,[题目选项](2020年江苏卷第8题)C.吴汉没有听从皇帝告诫.以致落败。

他吸取教训,在与刘尚的队伍会合后,树起许多旗帜,不熄烟火,蒙骗敌人,终于转败为胜。

[对应原文]于是多树幡旗,使烟火不绝,夜衔枚引兵与刘尚合军,丰等不觉。

明日,汉悉兵迎战,遂大破之。

[题文比较]C项中说吴汉“在与刘尚的队伍会合后,树起许多旗帜,不熄烟火,蒙骗敌人,终于转败为胜。

”而原文是“于是多树幡旗,使烟火不绝,夜衔枚引兵与刘尚合军,丰等不觉。

”意为吴汉在营内遍插旌旗,使烟火不绝,以迷惑蜀军。

夜里率军潜出城围衔枚疾走,过江与刘尚会合,谢丰等人竟然没有发觉。

选项中“在与刘尚的队伍会合后”属时序颠倒。

例2,[题目选项](2020年江苏卷第10题)A.高进之十三岁,母亲去世,父亲因救朋友的妻子而杀人,亡命江湖,进之四处寻父不得,便投奔征北将军刘牢之。

[对应原文]高进之,沛国人。

父瓒,有拳勇,尝送友人之丧,丧反,友妻为土宦所掠,瓒救之,杀七人,而友妻亦刎颈死,遂亡命江湖。

进之生十三年,母刘死,葬毕,走四方,求父不得,乃谒征北将军刘牢之。

[题文比较]由原文可知,“高进之父亲因救朋友的妻子而杀人,亡命江湖”在前,“母亲去世”在后。

颠倒时序,叙述混乱。

四、过于武断,以偏概全将原文对某一个方面的判断扩大成对整体的判断,故意扩大判断对象的范围,夸大其辞,以偏概全,或对可能发生的情况说成一定会发生,过于主观武断。

[题目选项](2020年四川卷第10题)C.郑濂的家风受到普遍赞扬。

朝廷提拔官员时,只是从声望美好的家族中挑选,同乡王氏仿效郑氏家法,两族之中入选宫员很多,郑氏的家声因此更为显赫。

[对应原文]二十六年,东宫缺官,命廷臣举孝弟敦行者,众以郑氏对。

太祖曰:“其里王氏亦仿郑氏家法。

”乃征两家子弟年三十上者,悉赴京,擢濂弟济与王懃为春坊左、右庶子。

后又征濂弟沂,自白衣擢礼部尚书,年余,致仕。

[题文比较]“朝廷提拔官员时,只是从声望美好的家族中挑选”说法错误,文中只是说“东宫缺官,命廷臣举孝弟敦行者”,所以,选项的说法过于武断,以偏概全。

五、节外生枝,无中生有原文中本未说到某人或事或某观点,而选项却脱离原文毫无根据的生出一个人物、一个事件或一个观点,选项的分析概括在原文中完全找不到根据。

例1,[题目选项](2020年全国卷Ⅱ第10题)B.王昙首性格沉稳,喜怒不形于色,同时治家有方,家庭融洽,太祖也赏识昙首,晋升他的官职,并遵高祖交代,遇事咨询昙首,昙首果然在平定国难中贡献很大。

[对应原文]昙首有识局智度,喜愠不见于色,闺门之内,雍雍如也……高祖甚知之,谓太祖曰:“王昙首,沈毅有器度,宰相才也。

汝每事咨之。

”及即位,以昙首为侍中,诛徐羡之等,平谢晦,昙首之力也。

[题文比较]从原文中找不出有关昙首“治家有方”的内容,属无中生有。

例2,(2020年北京卷第10题)D.韩延寿善于审案,严格约束下属,因此令行禁止,诉讼锐减。

[对应原文]延寿欲更改之,教之礼让……延寿为吏,上礼义,好古教化,所至必聘其贤士,以礼待用,广谋议,纳谏争。

[题文比较]原文无“善于审案,严格约束下属”这一信息,无中生有。

例3,[题目选项](2020年辽宁卷第10题)B.韩擒揣摩高祖有吞并江南的志向,在伐陈时担任先锋。

他率领五百人,半日攻下姑熟,陈人大惊,其将领相继投降。

高祖闻讯十分喜悦,大宴群臣。

[对应原文]及大举伐陈,以擒为先锋。

擒率五百人宵济,袭采石,守者皆醉,擒遂取之。

进攻姑熟,半日而拔,次于新林。

江南父老素闻其威信,来谒军门,昼夜不绝。

陈人大骇,其将相继降之。

晋王广上状,高祖闻而大悦,宴赐群臣。

[题文比较]从原文看,“韩擒揣摩高祖有吞并江南的志向”属无中生有。

六、东拉西扯,张冠李戴高考文言文阅读取材一般为人物传记,文章是对传主生平事迹的叙述,错项常将原文中有关“张”的事说成是有关“李”的事,或将原文中有关“李”的事说成是有关“张”的事,东拉西扯,张冠李戴,混乱不清。

例1,[题目选项](2020年广东卷第8题)A、周访功绩卓著,曾先后被朝廷授予扬烈将军、厉武将军、龙骧将军等职务,成为一代名将。

[对应原文]时有与访同姓名者,罪当死,吏误收访,访奋击收者,数十人皆散走,而自归于帝,帝不之罪。

寻以为扬烈将军,讨华轶。

所统厉武将军丁乾与轶所统武昌太守冯逸交通,访收斩之。

[题文比较]由原文可知,“厉武将军”是周访所统帅的丁乾的官名,而非元帝所封周访的官名。

选项将厉武将军说成是周访的官名了,属张冠李戴。

例2,[题目选项](2020年海南、宁夏卷第6题)C.韦丹对贪污现象仔细核查,责之甚严。

仓库主管十年间侵吞粮食三千斛,韦丹抄没其家,查得实据,下令一月之内如数补还,保住国家财产不受损失。

[对应原文]有吏主仓十年,丹覆其粮,亡三千斛,丹曰:“吏岂自费邪?”籍其家,尽得文记,乃权吏所夺。

[题文比较]原文已经十分清楚告诉我们,三千斛粮食“乃权吏所夺”,而选项却说“仓库主管十年间侵吞粮食三千斛”,明显是张冠李戴。

七、不明事理,观点错误近年来,议论性文言文阅读文本也常在高考中出现,对议论性文本的阅读,观点的理解很重要。

因此,命题者就在观点的理解上设置错误,即故意将原文的某些论证材料所阐述的道理说错,从而使选项对事理的阐述,观点的理解出现错误。

例1,[题目选项](2020年天津卷第14题)C.“兼爱”的好处远大于迎合君主所得到的好处。

士君子没有认识到这一点,这是识小利而不识大利。

[对应原文]然而今天下之士君子曰:“然,乃若兼则善矣,虽然,天下之难物于故也。

”子墨子言曰:“天下之士君子,特不识其利,辩其害故也。

昔者晋文公好士之恶衣,故文公之臣皆牂羊之裘,韦以带剑,练帛之冠,入以见于君,出以践于朝。

是其故何也,君说之,故臣为之也。

昔者楚灵王好士细腰,故灵王之臣皆以一饭为节,胁息然后带,扶墙然后起。

比期年,朝有黧黑之色。

是其故何也?君说之,故臣能之也。

昔越王句践好士之勇,教驯其臣,私令人焚舟失火,试其士曰:‘越国之宝尽在此!’越王亲自鼓其士而进之。

士闻鼓音,破萃乱行,蹈火而死者左右百人有余。

越王击金而退之。

”是故子墨子言曰:“乃若夫少食恶衣,杀身而为名,此天下百姓之所皆难也,若苟君说之,则众能为之。

况兼相爱,交相利,与此异矣。

夫爱人者,人亦从而爱之;利人者,人亦从而利之;恶人者,人亦从而恶之;害人者,人亦从而害之。

此何难之有焉,特士不以为政而士不以为行故也。

今天下之君子,忠实欲天下之富而恶其贫,欲天下之治而恶其乱,当兼相爱,交相利。

此圣王之法,天下之治道也,不可不务为也。

”[题文比较]针对天下士君子所说的“然,乃若兼则善矣,虽然,天下之难物于故也。

”墨子列举晋文公、楚灵王、勾践的事例,不是说明“‘兼爱’的好处远大于迎合君主所得到的好处”的道理,而是说明君主如果领士人“兼爱”,实行“兼爱”就不难。

例2,[题目选项](2020年北京卷第10题)D.治国离不开严刑峻法,否则就会人心涣散,乱象丛生。

[对应原文]民无廉耻,不可治也;非修礼义,廉耻不立。