清朝铁帽子王世系全图

- 格式:ppt

- 大小:2.52 MB

- 文档页数:9

清朝王爷(亲王、郡王)封号、世系汇总(全)庆亲王奕劻怡亲王胤祥(影视形象)荣亲王永琪(影视形象)按照通常的理解,只要是皇帝的兄弟都能称为王爷,按照清朝的制度,王爷是一种爵位制度,只有被封为亲王和郡王的人才能被称为王爷。

亲王和郡王都是皇室爵位,即与皇室有父系血缘关系的人才能被封为皇室爵位,皇室爵位主要有亲王、郡王、贝勒、贝子等。

皇室爵位的取得,分为两种,一种是册封,即直接由皇帝册封为某种爵位,另一种是世袭,亲王的儿子世袭为郡王,郡王的儿子世袭为贝勒,每世袭一次降一等,依次类推。

当然还有一种世袭是铁帽子王,也即世袭罔替,所谓世袭罔替就是亲王爵位可以一直世袭为亲王,永远不降级别,是无上的荣耀。

有清一代,封了很多王爷(亲王和郡王),本文搜集资料,汇总了清朝所有的亲王、和郡王的封号,以飨各位读者。

一、景祖(努尔哈赤的祖父)皇长子武功郡王礼敦(崇德元年四月追封)。

二、显祖(努尔哈赤的父亲)皇孙郑亲王济尔哈朗(按济尔哈朗为皇三子舒尔哈齐之子,崇德元年四月封,顺治十二年卒,谥曰献。

馀见简亲王条下。

世袭。

凡封爵屡经降黜而其后卒复原封者,仍按始封年月书之,后仿此)。

皇曾孙简亲王济度(按济度为郑献亲王二子,顺治十四年五月由袭爵改封,十七年卒,谥曰纯。

乾隆四十三年正月,其裔孙袭简亲王丰讷亨,仍追复郑亲王始封原号)。

皇曾孙敏郡王勒度(按勒度为郑献亲王三子,顺治八年闰二月封,十二年卒,谥曰简)。

三太祖(努尔哈赤)皇子:皇二子礼亲王代善(崇德元年四月封,顺治五年卒,谥曰烈。

馀见康亲王条下。

世袭)。

皇七子饶馀亲王阿巴泰(顺治元年四月封郡王,三年卒,康熙元年三月追晋亲王,谥曰敏)。

皇十二子英亲王阿济格(顺治元年十月封,八年十月以罪赐死)。

皇十四子睿亲王多尔衮(崇德七年四月封,顺治七年卒,八年二月追削封爵,乾隆四十三年正月追复原封,谥曰忠。

世袭)。

皇十五子豫亲王多铎(崇德元年四月封,顺治六年卒,九年三月追降郡王,谥曰通,乾隆四十三年正月追复亲王原封。

全方位解析满清皇帝世系表附画像清朝是由女真族建立起来的封建王朝,它是中国历史上继元朝之后的第二个由少数民族统治中国的时期,也是中国最后一个封建帝制国家。

清代自努尔哈赤称帝至末帝溥仪,共历十二帝;1616年,努尔哈赤建立后金。

1636年,皇太极改国号为清。

1644年,清朝定都北京。

清廷先后镇压了各地的农民起义和南明抗清武装,逐步统一全国。

1911年,辛亥革命爆发,清朝被推翻,从此结束了中国两千多年来的封建帝制。

1912年2月12日,清帝被迫退位。

自此之后,中国脱离了帝制而转入了民主革命时期。

从顺治元年(1644年)清朝入关到1912年中国民国成立,清帝退位,清代统治全国共268年。

包括入关前的两帝,努尔哈赤,皇太极;入关后10帝:顺治,康熙,雍正,乾隆,嘉庆,道光,咸丰,同治,光绪,宣统;慈禧虽非皇帝,却独断朝纲,也被列入。

清朝处于封建社会晚期,盛衰隆替,风云变换。

它的崛起为封建社会注入了新的生机,它的衰落又导致了封建社会的瓦解。

在这个特定时代的12为皇帝,自然是有开国之君,有治世之帝,也有平庸之君,堕落之帝。

清朝皇帝清朝皇帝世系表清太祖名努尔哈赤清太祖名努尔哈赤(1559年—1626年)清太祖名努尔哈赤,爱新觉罗氏。

明嘉靖三十八年(己未,1559年)生于建州左卫(今辽宁新宾县西南)一个奴隶主之家,父塔克世,母喜塔喇氏,努尔哈赤为长子。

努尔哈赤的父祖有多人受明廷册封,其本人历任明朝建州左卫指挥使、都督佥事、都督等职,深得明廷信任。

青年时,采松子、挖人参到抚顺马市售卖。

后投明辽东守将李成梁,“每战必先登,屡立战功,成梁厚待之。

”他对辽东汉区有较深了解,受汉文化一定影响。

明万历十一年(1583年),被明廷任命为建州左卫(今辽宁新宾境)都指挥使。

同年,以祖、父遗甲十三副起兵,对建州女真各部展开了兼并战争。

他采取“恩威并行”、“顺者以德服,逆者以兵临”的方针,历时10年,统一了建州各部。

明万历十七年(1589年),受封为都督佥事、龙虎将军。

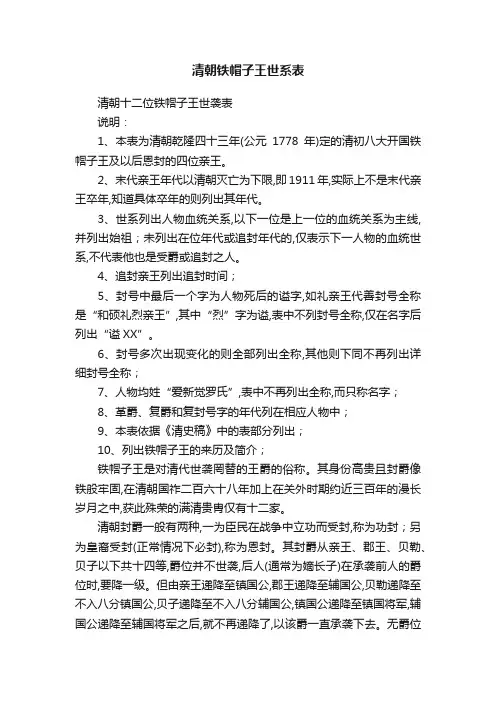

清朝铁帽子王世系表清朝十二位铁帽子王世袭表说明:1、本表为清朝乾隆四十三年(公元1778年)定的清初八大开国铁帽子王及以后恩封的四位亲王。

2、末代亲王年代以清朝灭亡为下限,即1911年,实际上不是末代亲王卒年,知道具体卒年的则列出其年代。

3、世系列出人物血统关系,以下一位是上一位的血统关系为主线,并列出始祖;未列出在位年代或追封年代的,仅表示下一人物的血统世系,不代表他也是受爵或追封之人。

4、追封亲王列出追封时间;5、封号中最后一个字为人物死后的谥字,如礼亲王代善封号全称是“和硕礼烈亲王”,其中“烈”字为谥,表中不列封号全称,仅在名字后列出“谥XX”。

6、封号多次出现变化的则全部列出全称,其他则下同不再列出详细封号全称;7、人物均姓“爱新觉罗氏”,表中不再列出全称,而只称名字;8、革爵、复爵和复封号字的年代列在相应人物中;9、本表依据《清史稿》中的表部分列出;10、列出铁帽子王的来历及简介;铁帽子王是对清代世袭罔替的王爵的俗称。

其身份高贵且封爵像铁般牢固,在清朝国祚二百六十八年加上在关外时期约近三百年的漫长岁月之中,获此殊荣的满清贵胄仅有十二家。

清朝封爵一般有两种,一为臣民在战争中立功而受封,称为功封;另为皇裔受封(正常情况下必封),称为恩封。

其封爵从亲王、郡王、贝勒、贝子以下共十四等,爵位并不世袭,后人(通常为嫡长子)在承袭前人的爵位时,要降一级。

但由亲王递降至镇国公,郡王递降至辅国公,贝勒递降至不入八分镇国公,贝子递降至不入八分辅国公,镇国公递降至镇国将军,辅国公递降至辅国将军之后,就不再递降了,以该爵一直承袭下去。

无爵位的宗室叫“闲散宗室”,用四品顶戴。

惟有铁帽子王,因为其祖有大功勋,被赐世袭不降封典。

如果某“铁帽子王”获罪夺爵,以其旁支袭爵。

每逢节庆大典王公上表庆贺或各王集议大事上表列衔,均以礼亲王居首。

在十二家铁帽子王之中,头八位都是其祖先在清朝开国以及入关统一时期立下汗马功劳而受封,因为他们功勋卓绝,所以获得世袭罔替的永久封爵,这是因有军功而受封;其他四位则是因为是中后期在政治斗争中得到皇帝重用且与皇帝有著特殊亲密关系受封,属於恩封。

大清朝——铁帽子王世系承爵表爱新觉罗宗谱是清朝产生的一部大型统谱。

清朝最后一次修玉牒,是在光绪33年(1907年)。

1915年,逊清廷又通知各地宗室、觉罗呈报户口,准备再次续修家族宗谱6没有了江山,要做这件事很不容易,一直拖到了1921年阴历6月,到次年的闰5月完成。

1935年,宗室熙洽在东北上书给伪满洲国皇帝溥仪,请求续修爱新觉罗家族宗谱。

次年8月,溥仪下了一道“圣旨”,修谱所需的费用,由“恩赐款”项中支用,不足部分由同族人捐助。

这次修谱由朴厚、钟继、溥瀛、斌碹、今松乔、庆厚负责。

除了汇总、普查资料外,充分利用各宗支的原修家谱。

关内京津方面由载涛、载润负责,把各府家谱正本送到东北。

同时,这次修谱还参照了1907年、1922年玉牒,实际上是历次玉牒的总汇。

最后用铅字排印,精装为8大册。

首卷转录自《清朝通志》的“爱新觉罗源流”之外,只包括例言、世系图、世系谱(录)3部分,与普通的民间家谱略有不同。

子孙排行字语(字辈)作为谱录的排列依据,融人在世系谱之中;一般族谱中的“告身(恩纶录)”,记的是家族受到皇家赏赐,爱新觉罗本系皇族,自然也就无所谓皇家的恩纶了;由于历代皇室编有专门的《圣训》,记述了历代祖先对子孙的训示,而《宗人府则例》,实际上是以国家立法形式出现的皇族“族规”,在《宗谱》中也就没有一般族谱中的“家训”部分;至于像科举、传记、墓图、著述这几部分,同样因皇家各有专门的书籍,在《宗谱》中也没有必要重复记述了。

《宗谱》的首册是“星源吉庆”,为帝系图,以及历朝帝后大事,附录妃、嫔及皇子女。

另外7册为世系表:甲册为文宗、宣宗、仁宗、高宗、世宗、圣祖、世祖、太宗位下世系子孙;乙、丙册为太祖位下世系子孙;丁册为显祖位下世系子孙;戊、己、庚册为景祖、兴祖位下世系子孙。

世系表中的内容,包括名字、生母姓氏、生卒年月日时、寿数、妻妾、子嗣、爵秩、封赠。

不同于竖格玉牒,它没有关于女儿、女婿的记载。

参照原来玉牒的直格形式,这次修成的宗谱改为横格,布面封皮也统一用黄色。

清朝世袭铁帽子王承传谱系展开全文十四等封爵清朝皇族封爵共有十四等,即和硕亲王、亲王世子,多罗郡王、郡王长子,多罗贝勒,固山贝子,奉恩镇国公,奉恩辅国公,不入八分镇国公,不入八分辅国公,镇国将军、辅国将军、奉国将军、奉恩将军。

封爵方式有两种,一因军功受封叫军功封,一种以皇帝直系子孙受封叫恩封。

以军功封者无论王、贝勒均世袭,永不降封。

以恩封者一般则每一代降封一等承爵。

亲王降至镇国公,郡王降至辅国公,贝勒降至不入八分镇国公,贝子降至不入八分辅国公,镇国公降至辅国将军,辅国公降至辅国将军,以后则世袭罔替不再递降。

清代共有世袭罔替的王爵十二家,俗称“铁帽子王”,其中八家以军功封爵。

他们是礼亲王、郑亲王、睿亲王、豫亲王、肃亲王、克勤郡王、顺承郡王,另有恩封世袭罔替王爵四家怡亲王、恭亲王、醇亲王、庆亲王。

清初因是开国功臣被封世袭罔替的八家亲王如下:礼亲王:始封祖为和硕礼烈亲王代善。

代善是清太祖努尔哈赤次子,他随清太祖征战四方作战英勇,被称为“古英巴图鲁”。

清太祖死后代善与其子岳托拥皇太极即位,清太宗崇德元年(1636)进封和硕礼亲王。

皇太极死,代善又主持立福临(世祖)为帝。

顺治五年病逝,乾隆四十三年配享太庙。

其后代袭爵有名者,如嘉庆十年袭爵的礼亲王昭裢是皇族中著名学者,著有《啸亭杂录》等传世,昭裢后因凌辱大臣被夺爵。

末代礼亲王叫世铎,清帝退位后去世。

礼亲王世爵共传10世,12人袭爵其中两个被削爵。

郑亲王:始封祖为郑亲王济尔哈朗,他是努尔哈赤的侄子(努尔哈赤之弟舒尔哈齐六子),是惟一非帝王直系子孙。

济尔哈朗从征蒙古、朝鲜,崇德元年进封和硕郑亲王。

顺治十二年去世,乾隆四十三年配享太庙。

道光二十六年端华袭封,咸丰十一年(1861)文宗死,端华与其异母弟肃顺等八人受遗诏为赞襄政务王大臣共理朝政。

慈禧发动辛酉政变杀肃顺,端华赐自尽。

郑亲王世爵共传10世,17王其中5人削爵。

睿亲王:始封祖为清太祖努尔哈赤14子多尔衮。

多尔衮以作战勇敢赐号“墨尔根代青”,崇德元年封为睿亲王。

清朝宗室爵位分十二等:一、亲王,二、郡王,三、贝勒,四、贝子,五、镇国公,六、辅国公,七、不入八分镇国公,八、不入八分辅国公,九、镇国将军,十、辅国将军,十一、奉国将军,十二、奉恩将军。

其中镇国将军、辅国将军、奉国将军又各分一、二、三等。

需要说明的一点是,《大清会典》所列宗室爵位有十四等级,即亲王嫡子在未袭封以前应封世子,郡王嫡子在未袭封以前应封长子,但这一制度并没有实行,所以将其略去。

清朝初年的八大铁帽子王在清代众多的亲王、郡王中,最为显赫的当属“八大铁帽子王”。

这八大铁帽子均为开国元勋,战功卓著,为清王朝的创建立下了汗马功劳。

他们是:1、礼亲王:代善在努尔哈赤诸子中,代善是最长寿的一个。

努尔哈赤长子褚英只活了36岁,三子阿拜64岁,四子汤古代56岁,五子莽古尔泰46岁,六子塔拜51岁,七子阿巴泰59岁,八子皇太极52岁,九子巴布泰64岁,十子德格类40岁,十一子巴布海48岁,十二子阿济格47岁,十三子赖慕布36岁,十四子多尔衮39岁,十五子多铎36岁,十六子费扬古21岁2、郑亲王:济尔哈朗济尔哈朗从呱呱落地时起,即被父母寄予良好祝愿,希望他一生快乐幸福。

他37岁受封和硕郑亲王,45岁与睿亲王多尔衮同为辅政叔王,辅佐幼帝福临。

福临亲政后,又晋封叔和硕郑亲王。

他经历了太祖、太宗、世祖三朝,到57岁寿终正寝时,其他同辈诸王早已先他而去。

济尔哈朗的晚年,位极人臣,一人之下,万人之上,生前死后,备极荣光。

在清初诸王中,他虽不是最耀眼,但至少是最幸运的一位。

3、睿亲王:多尔衮爱新觉罗·多尔衮,生于明万历四十年十月二十五日(1612年11月17日),卒于清顺治七年十二月初九日(1650年12月31日),第一代睿亲王,是努尔哈赤第十四子。

多尔衮一生极富传奇色彩,聪慧多智,文武双全,助皇太极成大业,功劳卓著。

清朝入关,为摄政王,当时顺治帝福临只有6岁,多尔衮是清朝入主中原的最高领导者。

360年前,多尔衮是清王朝政治舞台上指点江山的主角,360年后的今天,在人们耳熟能详的清宫戏中,他仍旧是最令观众感慨系之的人物。

在清朝国祚二百六十八年加上在关外时期约近三百年的漫长岁月之中,获此殊荣的满清贵胄仅有十二家,分别为礼亲王、郑亲王、睿亲王、豫亲王、肃亲王、庄亲王、克勤郡王、顺承郡王。

这八位八位都是其祖先在清朝开国以及入关统一时期立下汗马功劳而受封,因为他们功勋卓绝,所以获得世袭罔替的永久封爵。

铁帽子王是对清代世袭罔替的王爵的俗称,其身份高贵且封爵像铁般牢固。

清王朝建立后,建立了一整套封爵制度,皇族爵位即是这个制度的组成部分之一。

当时确铁帽子王定的皇族爵位共有十二等,依次为和硕亲王、多罗郡王、多罗贝勒、固山贝子、奉恩镇国公、奉恩辅国公、不入八分镇国公、不入八分辅国公、镇国将军、辅国将军、奉国将军和奉恩将军。

清朝封爵一般有两种,一为臣民在战争中立功而受封,称为功封;另为皇裔受封(正常情况下必封),称为恩封。

袭爵的方式也分为两种:一种是降等承袭,这是一般的惯例,即逢子孙(通常为嫡长子)袭爵时,每代要递降一个等级来承袭。

由和硕亲王递降至奉恩镇国公,多罗郡王递降至奉恩辅国公,多罗贝勒递降至不入八分镇国公,固山贝子递降至不入八分辅国公,奉恩镇国公递降至镇国将军,奉恩辅国公递降至辅国将军,之后就不再递降了,以该爵一直承袭下去。

另一种是原等承袭,即由皇帝颁诏允许,某些爵位逢子孙袭爵时,可以按其父、祖的原等级来承袭,世代相承不变。

若是没有子嗣后代时,则以旁支后代奉始封祖先祀,并承袭该爵。

这就叫做世袭罔替。

在清朝国祚二百六十八年加上在关外时期约近三百年的漫长岁月之中,获此殊荣的满清贵胄仅有十二位王的后人在继承爵位时无需降级,作为皇帝对其功劳的赏赐,称为铁帽子王。

乾隆皇帝按“功封”诏定清朝初年的八位铁帽子王:和硕睿忠亲王多尔衮六位和硕亲王,即,和硕礼亲王:代善,努尔哈赤次子提到礼亲王代善(1583-1648,努尔哈赤次子,礼烈亲王),应该是一个家喻户晓的人物。

他是清太祖努尔哈赤的第二子,生母佟佳氏。

代善从小在军中长大,逐渐成为其父帐下的一员猛将。

清朝皇族的12家铁帽子王

潘茂桐

【期刊名称】《档案与社会》

【年(卷),期】2004(000)006

【摘要】铁帽子王,是指清朝时皇族中世袭原封爵位的王爷,人们用“铁帽子”三字来形象地比喻这些王爷头顶上王冠的牢固、名声的显赫和身份的高贵。

【总页数】3页(P44-46)

【作者】潘茂桐

【作者单位】通辽市档案局

【正文语种】中文

【中图分类】G633

【相关文献】

1.清朝铁帽子王 [J], 劉毅;;

2.一代不如一代的“铁帽子王” [J], 阎京生;

3.清代\"铁帽子王\"的册封原因及相关问题 [J], 杜家骥

4.清代“铁帽子王”的册封原因及相关问题 [J], 杜家骥

5.一代不如一代的“铁帽子王” [J], 阎京生[1]

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

大清十二铁帽子王之十,杀神转世,凌河建功,和硕豫亲王系上篇功封八大铁帽王----和硕豫亲王系首代和硕豫通亲王---多铎公元1614年万历四十二年,在赫图阿拉城的汗宫里,努尔哈赤刚刚结束对乌拉,叶赫等部的征伐,他的第十五个儿子多铎降生了。

五十五岁的努尔哈赤老年得子,非常高兴,赶忙跑到中宫,看着心爱的大妃阿巴亥怀中抱着的小婴儿,努尔哈赤给了他起了一个萌的名字叫“小不点”(胎儿),汉语音译叫作多铎。

的确,爱新觉罗多铎的哥哥太多了,他的大哥褚英足足比他大了三十四岁,剩下的代善,阿巴泰,莽古尔泰,汤古代,皇太极等兄长也早已策马扬刀成为主将征战沙场,甚至他的侄子岳託(大他十五岁),萨哈廉等也已跟随父兄浴血拼杀,而多铎这个“小不点”才刚刚开启他的人生。

小多铎和他的两个同母哥哥阿济格和多尔衮从小深受父亲努尔哈赤的喜爱,尤其是多铎,作为嫡幼子他六岁的时候就被父亲封为了和硕固真,成为了镶黄旗十五个牛录和旗份的小旗主(具体分封请看大清十二铁帽王之五,文治武功,无冕之皇-大清和硕睿亲王系上篇)。

多铎小的时候天真无邪,努尔哈赤在百战之中只要回到赫图阿拉汗宫就会陪着多铎玩耍,散步(皇太极继福晋被休和此有直接关系,请详见豪格篇),并亲自教他骑马拉弓,拉着他的小手在雪中奔跑。

多铎幼年的命运是幸运的也是不幸的,他的幸运是因为年纪小,避开了建州初创时期的艰辛,没有像他的兄长一样在九死一生的战场上与敌人拼杀,甚至父亲在繁忙的征战中还给他安排了“文化教育”,在众多功勋卓著的叔辈和兄长面前,因为父亲的爱宠,他的身份可以排到第七。

在他父亲去世的那一年,他十二岁,就被努尔哈赤按照满人照顾小儿子风俗,晋封为正白旗(当时为正黄旗)和硕贝勒,并分得了三十个牛录的“遗产”,成为了一旗的大旗主。

与代善,皇太极,济尔哈朗,莽古尔泰,岳託等同掌八旗旗权,这足以表明努尔哈赤对这个嫡幼子的喜爱之情。

不幸的是同样在这一年深爱他的父亲率军攻打宁远城时,被大明蓟辽督师袁崇焕所阻,炮击导致重伤,随后不治而逝(或病亡)。

清朝“八大铁帽子王”的最后结局各位读友大家好,此文档由网络收集而来,欢迎您下载,谢谢清代,共有12位承袭爵位无需降等的“铁帽子王”,其中8位是在清开国之初立下战功的皇亲宗室,获永久封爵。

另外四位属于恩封,他们是清代中后期在稳固江山中立功而受封的。

礼亲王代善在北京的王府清朝历史上有八位权势赫赫的王爷,他们在开国创业过程中战功最多、勋劳最大,所以他们的王位也是一辈传一辈,不降不除。

如果因事被革除爵位,可由本家其他子孙继承。

本家假若无人,还可以由旁支子孙袭封。

这叫“世袭罔替”,俗称“铁帽子王”。

这项规制发端于清初,定制于乾隆。

“八大铁帽子王”都是清太祖努尔哈赤的龙子龙孙,其中有:礼亲王代善、睿亲王多尔衮、郑亲王济尔哈朗、豫亲王多铎、肃亲王豪格、承泽亲王硕塞、成亲王岳托、颖亲王萨哈廉。

代善父子抬着皇太极登位“八大铁帽子王”之中,礼亲王代善一家出了三位,占去了将近一半。

这在清朝历史上是绝无仅有的怪事。

原因是皇太极所以能够顺利登上龙庭宝座,首要是代善父子的“拥戴”之功。

由于代善一家“有大勋劳”,朝廷也“回馈”给他们以特殊荣耀。

天命十一年8月11日,努尔哈赤驾崩。

努尔哈赤的突然离世,使后金政权一时陷入真空,汗王虚位以待,国家群龙无首,当务之急是选定汗位继承人。

此时,在汗王之下有一个八旗贝勒议政会议组织,由四大贝勒九小贝勒组成。

四大贝勒是:代善、阿敏、莽古尔泰、皇太极。

其中以代善年长,自然成为诸王首领。

大小贝勒各个虎视眈眈,觊觎大位。

然而,最有可能成为汗位继承人者是代善和皇太极两个人。

皇太极勇力绝伦,通读汉藉,能文能武,深谙治国安邦之策,手下将卒皆精锐。

代善战功赫赫,为人持重敦厚,但在文韬武略、治国才能和魄力方面远不如皇太极。

在此关键时刻,岳托、萨哈廉兄弟二人向其父代善提出:“国不可一日无君,宜早定大计,四贝勒才德冠世,深契先帝圣心,众皆悦服,应速即大位。

”代善在反复权衡利弊之后,赞同二子的意见,决意放弃与皇太极之争,变被动为主动,推举皇太极为王。

铁帽子王百科名片在清朝国祚二百六十八年加上在关外时期约近三百年的漫长岁月之中,获此殊荣的满清贵胄仅有十二家,分别为礼亲王、郑亲王、睿亲王、豫亲王、肃亲王、庄亲王、克勤郡王、顺承郡王、怡亲王、恭亲王、醇亲王,以及庆亲王。

在十二家铁帽子王之中,头八位都是其祖先在清朝开国以及入关统一时期立下汗马功劳而受封,因为他们功勋卓绝,所以获得世袭罔替的永久封爵,这是因有军功而受封;其他四位则是因为与皇帝有著特殊亲密关系中受封,属於恩封。

目录基本概况详细信息各系的承爵系表王府规制清代王爷坟的规制展开编辑本段基本概况铁帽子王是对清代世袭罔替的王爵的俗称,其身份高贵且封爵像铁般牢固。

清王朝建立后,建立了一整套封爵制度,皇族爵位即是这个制度的组成部分之一。

当时确铁帽子王定的皇族爵位共有十二等,依次为和硕亲王、多罗郡王、多罗贝勒、固山贝子、奉恩镇国公、奉恩辅国公、不入八分镇国公、不入八分辅国公、镇国将军、辅国将军、奉国将军和奉恩将军。

清朝封爵一般有两种,一为臣民在战争中立功而受封,称为功封;另为皇裔受封(正常情况下必封),称为恩封。

袭爵的方式也分为两种:一种是降等承袭,这是一般的惯例,即逢子孙(通常为嫡长子)袭爵时,每代要递降一个等级来承袭。

由和硕亲王递降至奉恩镇国公,多罗郡王递降至奉恩辅国公,多罗贝勒递降至不入八分镇国公,固山贝子递降至不入八分辅国公,奉恩镇国公递降至镇国将军,奉恩辅国公递降至辅国将军,之后就不再递降了,以该爵一直承袭下去。

另一种是原等承袭,即由皇帝颁诏允许,某些爵位逢子孙袭爵时,可以按其父、祖的原等级来承袭,世代相承不变。

若是没有子嗣后代时,则以旁支后代奉始封祖先祀,并承袭该爵。

这就叫做世袭罔替。

在清朝国祚二百六十八年加上在关外时期约近三百年的漫长岁月之中,获此殊荣的满清贵胄仅有十二位王的后人在继承爵位时无需降级,作为皇帝对其功劳的赏赐,称为铁帽子王。

这十二位王中,有八位是在清朝开国之初立下战功的皇亲宗室,另外四位是中后期在政治斗争中得到皇帝重用而受封。

清朝亲王世系表清兴祖(清太祖之曾祖父,名福满)诸子,均号“宁古塔贝勒”德世库(兴祖第一子)刘阐(兴祖第二子)索长阿(兴祖第三子)清景祖-觉昌安(兴祖第四子)包朗阿(兴祖第五子)宝实(兴祖第六子)清景祖(清太祖之祖父,名觉昌安)诸子武功郡王-礼敦(景祖第一子)慧哲郡王-额尔衮(景祖第二子)宣献郡王-斋堪(景祖第三子)清显祖-塔克世(景祖第四子)恪恭贝勒-塔察篇古(景祖第五子)清显祖(清太祖之父,名塔克世)诸子清太祖-努尔哈赤(显祖第一子)诚毅勇壮贝勒-穆尔哈齐(显祖第二子)庄亲王-舒尔哈齐(显祖第三子)二贝勒-阿敏(舒尔哈齐第二子)郑亲王-济尔哈朗(舒尔哈齐第六子,铁帽子)靖定贝勒-费扬武(舒尔哈齐第八子)通达郡王-雅尔哈齐(显祖第四子)笃义刚果贝勒-巴雅喇(显祖第五子)清太祖(名努尔哈赤,年号天命)诸子广略贝勒-褚英(太祖第一子)安平贝勒-杜度(褚英第一子)敬谨亲王-尼堪(褚英第三子)礼亲王-代善(太祖第二子,铁帽子)克勤郡王-岳讬(代善第一子,铁帽子)颖亲王-萨哈璘(代善第三子)顺承郡王-勒克德浑(萨哈璘第二子,铁帽子)谦襄郡王-瓦克达(代善第四子)镇国勤敏公-阿拜(太祖第三子)镇国将军-汤古代(太祖第四子)三贝勒-莽古尔泰(太祖第五子)辅国公-塔拜(太祖第六子)饶馀郡王-阿巴泰(太祖第七子)温良贝子-博和讬(阿巴泰第二子)端重亲王-博洛(阿巴泰第三子)安亲王-岳乐(阿巴泰第四子)清太宗-皇太极(太祖第八子)镇国公-巴布泰(太祖第九子)和硕贝勒-德格类(太祖第十子)镇国将军-巴布海(太祖第十一子)英亲王-阿济格(太祖第十二子)辅国公-赖慕布(太祖第十三子)睿亲王-多尔衮(太祖第十四子,铁帽子)豫亲王-多铎(太祖第十五子,铁帽子)清太宗(名皇太极,年号崇德)诸子肃亲王-豪格(太宗第一子,铁帽子)辅国公-叶布舒(太宗第四子)承泽亲王-硕塞(太宗第五子,后改号庄亲王,铁帽子)镇国公-高塞(太宗第六子)辅国公-常舒(太宗第七子)清世祖-福临(太宗第九子)辅国公-韬塞(太宗第十子)襄亲王-博穆博果尔(太宗第十一子)清世祖(名福临,年号顺治)诸子裕亲王-福全(世祖第二子)清圣祖-玄烨(世祖第三子)荣亲王(世祖第四子,未命名,二岁薨)恭亲王-常宁(世祖第五子)纯亲王-隆禧(世祖第七子)清圣祖(名玄烨,年号康熙)诸子直郡王-允禔(圣祖第一子)理亲王-允礽(圣祖第二子,废太子)诚亲王-允祉(圣祖第三子)清世宗-胤禛(圣祖第四子,初封雍亲王)恒亲王-允祺(圣祖第五子)淳亲王-允祐(圣祖第七子)廉亲王-允禩(圣祖第八子)贝子-允禟(圣祖第九子)敦郡王-允礻我(圣祖第十子)履亲王-允祹(圣祖第十二子)怡亲王-允祥(圣祖第十三子,铁帽子)宁郡王-弘皎(允祥第四子)恂郡王-允礻题(圣祖第十四子)愉郡王-允礻琵(圣祖第十五子)果亲王-允礼(圣祖第十七子)简靖贝勒-允祎(圣祖第二十子)慎郡王-允禧(圣祖第二十一子)恭勤贝勒-允祜(圣祖第二十二子)诚贝勒-允祁(圣祖第二十三子)諴亲王-允祕(圣祖第二十四子)清世宗(名胤禛,年号雍正)诸子端亲王-弘晖(世宗第一子,八岁薨)清高宗-弘历(世宗第四子,初封宝亲王)和亲王-弘昼(世宗第五子)怀亲王-福惠(世宗第七子,八岁薨)清高宗(名弘历,年号乾隆)诸子定亲王-永璜(高宗第一子)端慧太子-永琏(高宗第二子,九岁薨)循郡王-永璋(高宗第三子)荣亲王-永琪(高宗第五子)哲亲王-永琮(高宗第七子)仪亲王-永璇(高宗第八子,八十八岁薨)成亲王-永瑆(高宗第十一子,七十二岁薨)贝勒-永璂(高宗第十二子)清仁宗-颙琰(高宗第十五子,初封嘉亲王)庆亲王-永璘(高宗第十七子,其孙奕劻封为铁帽子王)清仁宗(名颙琰,年号嘉庆)诸子穆郡王(仁宗第一子,未命名,二岁薨)清宣宗-旻宁(仁宗第二子,初封智亲王)惇亲王-绵恺(仁宗第三子)瑞亲王-绵忻(仁宗第四子,其孙载漪改号端郡王)惠亲王-绵愉(仁宗第五子)清宣宗(名旻宁,年号道光)诸子隐郡王-奕纬(宣宗第一子)顺和郡王-奕纲(宣宗第二子,二岁薨)慧质郡王-奕继(宣宗第三子,三岁薨)清文宗-奕詝(宣宗第四子)恭亲王-奕(宣宗第六子,铁帽子)醇亲王-奕環(宣宗第七子,铁帽子)清德宗-载湉(奕環第二子,过继给咸丰帝为嗣)清末帝-溥仪(奕環子摄政王载沣的长子,过继给同治帝为嗣)钟郡王-奕硉(宣宗第八子)孚郡王-奕譓(宣宗第九子)清文宗(名奕詝,年号咸丰)诸子清穆宗-载淳(文宗第一子)悯郡王(文宗第二子,生未命名,薨)清穆宗(名载淳,年号同治)无子清德宗(名载湉,年号光绪)无子清末帝(名溥仪,年号宣统)无子。

清朝所有王爷的名单(只含亲王郡王)近日整理清史稿诸王传,将其中的王爷名单列录于下.事先说明:这里只包括亲王与郡王.贝勒及其以下,不能称之为王爷.(一)景祖系武功郡王礼敦(追封)慧哲郡王额尔衮(追封)宣献郡王斋堪(追封)(二)显祖系三子庄亲王舒尔哈齐--郑献亲王济尔哈朗--简纯亲王济度--简惠亲王德塞简亲王喇布(夺爵)简修亲王雅布--简亲王雅尔江阿(夺爵)简亲王神保住(夺爵)简仪亲王德沛(曾祖贝勒费扬武、祖贝子傅喇塔、父福存,并追封简亲王)--简勤亲王奇通阿(祖辅国公巴尔堪、父巴赛,并追封简亲王。

)--简恪亲王丰讷亨--郑恭亲王积哈纳--郑慎亲王乌尔恭阿--郑亲王端华(夺爵)--郑亲王承志(夺爵)[曾祖辅国公经讷亨、祖辅国公伊丰额、父西朗阿,并追封郑亲王]--郑顺亲王庆至(父松德追封郑亲王)--郑恪亲王凯泰-郑亲王昭煦上面是八大铁帽子王之一的郑亲王袭封顺序.郑献亲王济尔哈朗--敏简郡王勒度通达郡王雅尔哈齐(追封)(三)太祖系长子褚英--敬谨庄亲王尼堪--敬谨悼亲王尼思哈--敬谨亲王兰布(夺爵)二子礼烈亲王代善--巽简亲王满达海惠顺亲王祜塞--巽亲王常阿岱(满达海子,夺爵)康良亲王杰书(祜塞子)--康悼亲王椿泰康简亲王巴尔图(在崇安后袭)--康修亲王崇安(椿泰子)--礼恭亲王永恩--礼亲王昭梿(夺爵)礼安亲王麟趾(父永諲追封礼亲王)--礼和亲王全龄(麟趾孙,父锡春,追封礼亲王)--礼亲王世铎这是八铁帽子王中的礼亲王承袭顺序.二子礼烈亲王代善---克勤郡王岳讬--衍禧介郡王罗洛浑--平比郡王罗科铎--平郡王纳尔图(夺爵)平悼郡王纳尔福---平郡王纳尔苏(夺爵)---平敏郡王福彭---平僖郡王庆宁克勤良郡王庆恆------克勤庄郡王雅朗阿(纳尔图孙,在庆恆后袭,至此爵位转移至纳尔图一支,其后代非纳尔苏与福彭子孙)---克勤郡王恆谨(夺爵)---克勤简郡王尚格(父恆元追封克勤郡王)---克勤恪郡王承硕---克勤敬郡王庆惠---克勤诚郡王晋祺----克勤顺郡王崧杰---克勤郡王晏森.这是八铁帽子王中的克勤郡王承袭顺序.二子礼烈亲王代善---颖毅亲王萨哈璘--颖郡王阿达礼(夺爵)顺承恭惠郡王勒克德浑---顺承郡王勒尔锦(夺爵)---顺承郡王勒尔贝顺承郡王扬奇顺承郡王充保顺承郡王布穆巴(夺爵)-------顺承忠郡王诺罗布(勒克德浑第三子,勒尔锦弟)---顺承亲王锡保(夺爵)---顺承恪郡王熙良---顺承恭郡王泰斐英阿---顺承慎郡王恆昌---顺承简郡王伦柱---顺承勤郡王春山---顺承敏郡王庆恩---顺承郡王讷勒赫这是八铁帽子王中顺承郡王的承袭顺序.二子礼烈亲王代善--谦襄郡王瓦克达七子饶馀敏郡王阿巴泰--端重简亲王博洛--端重亲王齐克新(夺爵)七子饶馀敏郡王阿巴泰--安和亲王岳乐--安懿郡王玛尔浑--安节郡王华巳七子饶馀敏郡王阿巴泰--安和亲王岳乐--勤郡王蕴端(夺爵)僖郡王经希(夺爵)十二子英亲王阿济格(夺爵)---亲王劳亲(夺爵)太祖第十四子睿忠亲王多尔衮---多尔博(过继豫通亲王多铎之子)---镇国公苏尔发---辅国公塞勒---辅国恪勤公功宜布(已追封信郡王)---信恪郡王如松--睿恭亲王淳颖(多尔博苏尔发塞勒如松追封睿亲王)——睿慎亲王宝恩睿勤亲王瑞恩--------睿僖亲王仁寿(瑞恩子)---------睿亲王德长---------睿亲王魁斌这是八铁帽子王中睿亲王的承袭顺序十五子豫通亲王多铎---信宣和郡王多尼---信郡王鄂扎----信郡王董额(多铎子,多尼弟)----信郡王德昭----信恪郡王如松(多尔博四世孙,非多尼后代)---豫良亲王修龄(德昭子)---豫亲王裕丰(夺爵)豫亲王裕兴(夺爵)豫厚亲王豫全---豫慎亲王义道--豫诚亲王本格---豫亲王懋林这是八铁帽子王中豫亲王的承袭顺序.(四)太宗系长子肃武亲王豪格---显懿亲王富绶--显密亲王丹臻--显谨亲王衍潢肃勤亲王蕴著---肃恭亲王永锡---肃慎亲王敬敏--肃恪亲王华丰--肃良亲王隆懃---肃亲王善耆这是八铁帽子王中肃亲王的承袭顺序长子肃武亲王豪格---温良郡王猛瓘---温郡王佛永惠(降爵)五子承泽裕亲王硕塞---庄靖亲王博果铎--庄恪亲王允禄(过继圣祖第十六子)--弘普---庄慎亲王永常---庄镶亲王绵课---庄亲王奕镈(夺爵)-----庄勤亲王绵护庄质亲王绵华(都为允禄子弘融孙)---庄厚亲王奕仁--庄亲王载勋(夺爵)庄亲王载功这是八铁帽子王中庄亲王的承袭顺序五子承泽裕亲王硕塞---惠郡王博尔果洛(夺爵)---惠郡王球琳(夺爵)十一子襄昭亲王博穆博果尔(五)世祖系二子裕宪亲王福全---裕亲王保泰(夺爵)悼亲王保绶(追封)--裕亲王广宁(夺爵)裕庄亲王广禄[广宁广禄为保绶子]---裕僖郡王亮焕四子荣亲王(未命名,追封)五子恭亲王常宁七子纯靖亲王隆禧---纯亲王富尔祜伦(六)圣祖系长子直郡王允禔(夺爵)二子理密亲王允礽(原太子,追封)--理亲王弘晰(夺爵)理恪郡王弘为三子诚隐郡王允祉(原封亲王,夺爵,追封)五子恆温亲王允祺--------恆恪亲王弘晊-------恆敬郡王永皓七子淳度亲王允祐--------淳慎亲王弘暻八子廉亲王允禩(改封民王,再夺爵)十子敦郡王允礻我(夺爵,降辅国公)十二子履懿亲王允祹---弘昆---履端亲王永成(过继高宗子)--履郡王绵惠(追封)十三子怡贤亲王允祥-------怡僖亲王弘晓-------怡恭亲王永琅--------绵标---------怡恪亲王奕勋----------怡亲王载坊怡亲王载垣(夺爵)怡端亲王载敦(宁良郡王弘晈四世孙)-------- 怡亲王溥静(夺爵) ---------怡亲王毓麒上是恩封铁帽子王怡亲王承袭顺序十三子怡贤亲王允祥--宁良郡王弘晈(自四世孙怡端亲王载敦起子孙开始袭怡亲王)十四子恂勤郡王允题----泰郡王弘春(夺爵)十五子愉恪郡王允禺---愉恭郡王弘庆十六子允禄已过继,在上编已写。

清朝皇族十二家铁帽子王[日期:2008-06-17] 来源:作者:内蒙古通辽市档案局潘茂桐[字体:大中小]铁帽子王,是指清朝时皇族中世袭原封爵位的王爷,人们用“铁帽子”这三个字来形象地比喻这些王爷头顶上王冠的牢固、名声的显赫和身份的高贵。

要想说清这些铁帽子王的来历,必须从清朝皇族的封爵谈起。

清王朝建立后,为了适应其封建统治的需要,建立了一整套封爵制度,用来确定统治阶级成员的等级与身份,皇族爵位即是这个制度的组成部分之一。

当时确定的皇族爵位共有十二等,依次为和硕亲王、多罗郡王、多罗贝勒、固山贝子、奉恩镇国公、奉恩辅国公、不入八分镇国公、不入八分辅国公、镇国将军、辅国将军、奉国将军和奉恩将军。

封爵的方式分为两种,一种是因在战争中立下军功而封爵,这称为军功封;另一种是因属于皇帝的直系子孙而封爵,这叫做恩封。

这些爵位,受封者的后代是可以承袭的。

袭爵的方式也分为两种:一种是降等承袭,这是一般的惯例,即逢子孙袭爵时,每代要递降一个等级来承袭。

但由亲王递降至镇国公、郡王递降至辅国公、贝勒递降至不入八分镇国公、贝子递降至不入八分辅国公、镇国公递降至镇国将军、辅国公递降至辅国将军之后,就不再递降了,以该爵一直承袭下去。

另一种是原等承袭,这属于特殊的皇恩浩荡了,即由皇帝颁诏允许,某些爵位逢子孙袭爵时,可以按其父、祖的原等级来承袭,世代相承不变。

若是没有子嗣后代时,则以旁支后代奉始封祖先祀,并承袭该爵。

这就叫做世袭罔替。

既然世袭罔替是属于特殊的皇恩,那么在清朝皇族的众多成员中,可就不是人人都能享受到的了。

在众多的亲王郡王之中,只有礼亲王、郑亲王、睿亲王、豫亲王、肃亲王、庄亲王、克勤郡王、顺承郡王、怡亲王、恭亲王、醇亲王、庆亲王这十二家有此殊荣,于是他们就被人们俗称为清朝皇族中的十二家铁帽子王。

这十二家中,前八家都是因其祖先在清朝开基创业统一全国的战火硝烟刀光剑影中,军功卓著而受封,属于军功封,而且都受封于清朝的初年。

大清十二铁帽王之五,文治武功,无冕之皇-大清和硕睿亲王系上篇开篇大家一定都很奇怪,多尔衮应该是正白旗啊,怎么成了正蓝旗呢?八大铁帽子王之一的和硕睿亲王系的旗籍的确十分复杂,清初和后金时期八旗内部众贝勒几次换旗几乎都与多尔衮有关。

天命八年,太祖的幼子开始分旗,阿济格和多尔衮各得到了正黄旗15个牛录,成为正黄旗的小旗主。

而太宗继位,黄白两旗互换,于是多尔衮又变为镶白旗小旗主,大旗主为其兄阿济格。

数年后多尔衮取代阿济格成为大旗主,阿济格则为小旗主。

太宗崩后,多尔衮与其弟多铎换旗,自己一人独占正白旗。

顺治五年、六年,豪格和多铎去世,多尔衮又换旗,兼并了豪格的正蓝旗,把正蓝旗和弟弟多铎一门的镶白旗又互换,自己拥有两白旗,将多铎后裔移入正蓝旗。

顺治八年,多尔衮被追夺爵位顺治皇帝一统正白旗,正鑲两黄旗而成为上三旗,镶白旗还给和硕肃亲王豪格系。

因多尔衮无嗣,便过继了其弟和硕豫通亲王多铎的五子多尔博为嗣子,乾隆时期为多尔衮平反后,便追封多尔博的后人为和硕睿亲王,并世袭罔替,故而最终睿亲王一系实际出于豫亲王多铎骨血,而正白旗又属皇帝亲统的上三旗,因本文所述为睿王一系,并不单论多尔衮,所以后世睿王系实际的旗籍为正蓝旗。

睿亲王的首代亲王为和硕睿忠亲王多尔衮(乾隆帝追封)他为大清的创立和统一天下立下了不世之功,开国诸王无出其右者,后世被追封为和硕睿亲王,世袭罔替,为战功八大铁帽子之一。

多尔衮是清太祖努尔哈赤的第十四子,生母是大妃乌拉纳喇氏。

明万历四十年(公元1612年)十月二十五日降生在赫图阿拉,生母乌拉那喇氏阿巴亥,在努尔哈赤的十六个儿子中,清太祖最喜欢的就是多尔衮,而且喜欢的让人匪夷所思。

一般父亲疼爱小儿子,多是溺爱。

生怕孩子磕着碰着渴着饿着,要月亮就不摘星星。

努尔哈赤的确做到了,但那是对多铎,阿济格,费扬果等幼子。

但对多尔衮确是异常严格,因为努尔哈赤感觉多尔衮很像自己,聪颖英武,眼睛里透着对这个世界的好奇和占有欲,表现出了和他小小年纪年纪完全不对等的成熟,努尔哈赤对多尔衮的严格管教,刻意栽培一度让多尔衮怀疑自己是不是老爹捡回来的孩子。

清初形成的十二个铁帽子王延续到清末最出名的六位都是谁清代前期,有十二位亲王被俗称“铁帽子王”,分别是:礼亲王、郑亲王、睿亲王、豫亲王、肃亲王、庄亲王、克勤郡王、顺承郡王、怡亲王、恭亲王、醇亲王,以及庆亲王。

在十二个铁帽子王中,头八位都是在清朝开国以及入关统一时期立下汗马功劳而封的。

因为他们功勋卓绝,所以获得世袭罔替的永久封爵;其他四位则是因为与皇帝有著特殊亲密关系而受封,属于恩封。

恩封的亲王,不能世袭罔替。

意思很明确,只有这八大王才是清代的终身贵族。

公元1636年,皇太极登基称帝,建国号大清,开始正式颁行封爵制度。

这年四月,皇太极下旨细数各位兄弟子侄军功,册封大贝勒代善为和硕礼亲王,贝勒济尔哈朗为和硕郑亲王,墨尔根戴青贝勒多尔衮为和硕睿亲王,额尔克楚虎尔贝勒多铎为和硕豫亲王,贝勒豪格为和硕肃亲王,岳托为和硕成亲王,阿济格为多罗武英郡王,杜度为多罗安平贝勒,阿巴泰为多罗饶余贝勒。

这次分封有亲王、郡王七人,贝勒二人。

另外,代善第三子萨哈廉原为贝勒,此前一直卧病,当时未能封王。

就在皇太极分封诸王后的一个多月,萨哈廉病逝,皇太极前往祭奠,随后追封他为颖亲王。

正是此次分封,才奠定了后来所谓八大“铁帽子王”的基础。

顺治元年(1644)十月,顺治帝册封多尔衮、济尔哈朗辅政叔王,复豪格亲王爵位。

又册封先前因事降级为郡王的阿济格和多铎为亲王,封岳托之子、多罗贝勒罗洛宏为多罗衍禧郡王,封皇太极第五子硕塞为多罗承泽郡王。

这次分封中,新增加的是硕塞,顺治八年又以军功被晋封亲王。

硕塞死后,其爵位由子博果铎承袭,改称庄亲王。

即使有了这两次正式封爵,也仍未明确这些宗室爵位可以世袭罔替,以后各王爷、贝勒的爵位或黜或降或改,其级别、名称多有变更。

所以,清初诸王的爵位在传承过程中,变动不居,没有制度化。

直到乾隆四十三年(1778),雍正的儿子弘历(乾隆帝)借为睿亲王多尔衮平反之机会,降旨恢复诸王最初封号,并将爵位世袭罔替的制度明确颁行。