古诗二首《使至塞上》《黄鹤楼》

- 格式:docx

- 大小:15.75 KB

- 文档页数:3

必背诗词精讲:《使至塞上》、《黄鹤楼》使至塞上(唐)王维单车欲问边,属国过居延。

征蓬出汉塞,归雁入胡天。

大漠孤烟直,长河落日圆。

萧关逢候骑,都护在燕然。

王维(701-761),字摩诘。

汉族,唐朝太原祁州人(今山西省祁县人),外号“诗佛”,唐代杰出诗人、画家。

他的诗与孟浩然齐名,并称“王孟”,同为盛唐山水田园诗派的代表人物。

王维的《请施庄为寺表》云:“臣亡母故博陵县君崔氏,师事大照禅师三十余岁。

”据《旧唐书》记载:“在京师,长斋,不衣文俯伏受教,欲以毫末度量虚空,无有是处,志其舍利所在而已,”采,日饭十数名僧,以玄谈为乐,斋中无所有,惟茶铛药臼,经案绳床而已。

退朝之后,焚香独坐,以禅颂为事。

”使至塞上①使至塞上:奉命出使边塞。

这是一首五言律诗,是737年(开元二十五年)王维以监察御史从军赴凉州途中所作。

单车欲问边,属国过居延。

②使:奉命出使。

③单车:一辆车,车辆少,这里形容轻车简从。

④问边:到边塞去察看,指慰问守卫边疆的官兵。

⑤属国:古代官名典属国的简称,掌管少数民族事务。

汉代称负责外交事务的官员为典属国,这里诗人用来指自己的身份。

属国另解为:汉代时称那些已经归附的少数民族地区。

“属国过居延”即“过居延属国”。

征蓬出汉塞,归雁入胡天。

⑦征蓬:随风飘飞的枯蓬,此处为诗人自喻。

⑧胡天:胡人的领空。

⑨归雁:因季节是春天,雁北飞,故称“归雁入胡天”,像一只大雁一样飞入胡人的地区,也是诗人自喻。

大漠孤烟直,长河落日圆。

⑩大漠:大沙漠,此处大约是指凉州之北的沙漠。

孤烟:一云古代边防报警时燃狼粪,二云塞外多旋风,⑪烟:烽烟,报警时点的烟火。

⑫长河:黄河。

萧关逢候骑,都护在燕然。

⑬萧关:古关名,故址在今宁夏固原东南。

⑭候骑:负责侦察、通讯的骑兵。

王维出使河西并不经过萧关,此处大概是用何逊诗“候骑出萧关,追兵赴马邑”之意,非实写。

⑮都护:官名。

唐朝在西北置安西、安北等六大都护府,每府派大都护一人,副都护二人,负责辖区一切事务。

博通教育学生讲义讲义编号:副校长/组长签字:签字日期:12.使:出使(1分);征蓬:飘飞的蓬草(1分)13.写了“大漠”“孤烟”“长河”“落日”等景物(1分);营造了“苍茫”(或“空旷”“旷远”“辽阔”“广袤”等,意思相近即可)的意境(1分);表现了孤寂的情感(1分)。

★黄鹤楼2014年四川省凉山州六、诗歌鉴赏(共6分)21.阅读下面古诗,按要求回答问题。

(6分)黄鹤楼崔颢昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。

黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。

晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。

日暮乡关何处是?烟波江上使人愁。

(1)李白用“眼前有景道不得,崔颖题诗在上头”来评价该诗,难道这首诗仅在写景方面有独到之处吗?请说说你的看法。

(2分)答:(2)诗歌中有两个“空”字,请结合诗意进行赏析。

(4分)答:六、诗歌鉴赏(共6分)21.(1)该诗不仅写景,还有抒情。

前四句抒写了人去楼空,世事苍茫的感慨;后四句描绘了登楼所见,烘托思乡之情。

(答出“抒情”1分,分析1分,共2分。

)(2)第一个“空”有“只,只有”的意思,表达了好友已离去,只剩下空空的黄鹤楼和诗人自己,重在写景;第二个“空”有“空空的”“空荡荡”之意,表达的是因友人的离去和自己漂泊在外,诗人内心的孤独,寂寞和惆怅,重在抒情。

(前后分析各2分,共4分。

)17、2009年柳州下列对诗歌的赏析不正确的一项是()(2分)黄鹤楼(崔颢)昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。

黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。

晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。

日暮乡关何处是?烟波江上使人愁。

A.开头四句以传说落笔,巧借今昔变化,抒发了寂寞惆怅之感,气概雄浑,感情真挚。

B.后四句想象在天晴时登楼远眺,由渺不可知的感觉转到晴川草树的景象,文势波澜起伏。

C.尾联紧承答案一、1.⑴“蓬草”随风飞转,古代文学中常用它比喻漂泊不定的行踪。

王维用“征蓬”自喻,流露了身不由己的感觉,他为自己受排挤离开朝廷感到十分忧愤。

⑵燕然⑶“直”和“圆”准确地描写了沙漠的景象,而且表现了作者深切的感受。

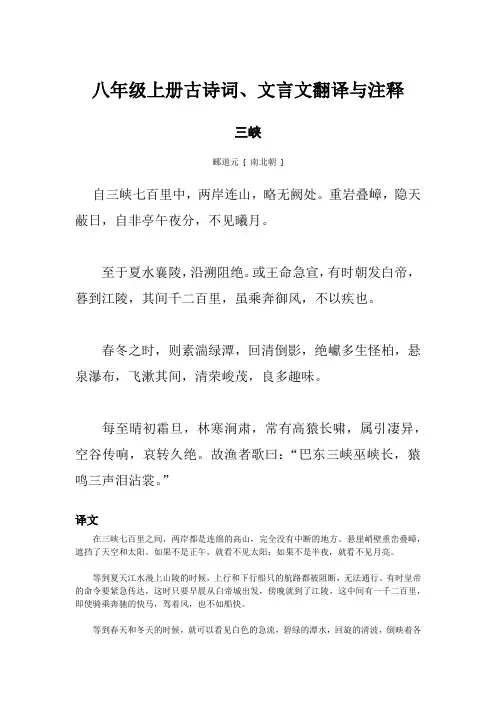

八年级上册古诗词、文言文翻译与注释三峡郦道元[ 南北朝]自三峡七百里中,两岸连山,略无阙处。

重岩叠嶂,隐天蔽日,自非亭午夜分,不见曦月。

至于夏水襄陵,沿溯阻绝。

或王命急宣,有时朝发白帝,暮到江陵,其间千二百里,虽乘奔御风,不以疾也。

春冬之时,则素湍绿潭,回清倒影,绝巘多生怪柏,悬泉瀑布,飞漱其间,清荣峻茂,良多趣味。

每至晴初霜旦,林寒涧肃,常有高猿长啸,属引凄异,空谷传响,哀转久绝。

故渔者歌曰:“巴东三峡巫峡长,猿鸣三声泪沾裳。

”译文在三峡七百里之间,两岸都是连绵的高山,完全没有中断的地方。

悬崖峭壁重峦叠嶂,遮挡了天空和太阳。

如果不是正午,就看不见太阳;如果不是半夜,就看不见月亮。

等到夏天江水漫上山陵的时候,上行和下行船只的航路都被阻断,无法通行。

有时皇帝的命令要紧急传达,这时只要早晨从白帝城出发,傍晚就到了江陵,这中间有一千二百里,即使骑乘奔驰的快马,驾着风,也不如船快。

等到春天和冬天的时候,就可以看见白色的急流,碧绿的潭水,回旋的清波,倒映着各种景物的影子。

极高的山峰上生长着许多奇形怪状的松柏,山峰间悬泉瀑布飞流冲荡。

水清,树荣,山峻,草盛,确实趣味无穷。

每逢初晴的日子或者下霜的早晨,树林和山涧就显出一片清凉和寂静,常常有猿猴在高处拉长声音鸣叫,声音持续不断,显得非常凄惨悲凉,在空荡的山谷里传来猿叫的回声悲哀婉转,很久才消失。

所以三峡中渔民的歌谣唱道:“巴东三峡之中巫峡最长,猿猴鸣叫几声凄凉得令人眼泪打湿衣裳。

”注释自:在,从。

三峡:指长江上游重庆、湖北两个省级行政单位间的瞿塘峡、巫峡和西陵峡。

三峡全长实际只有四百多里。

略无:毫无,完全没有。

阙:通“缺”,缺口,空隙。

嶂(zhàng):直立如屏障一样的山峰。

自非:如果不是。

自:如果。

非:不是。

亭午:正午。

夜分:半夜。

曦(xī):日光,这里指太阳。

襄(xiāng):上,这里指漫上。

陵:大的土山,这里泛指山陵。

沿:顺流而下(的船)。

溯:逆流而上(的船)。

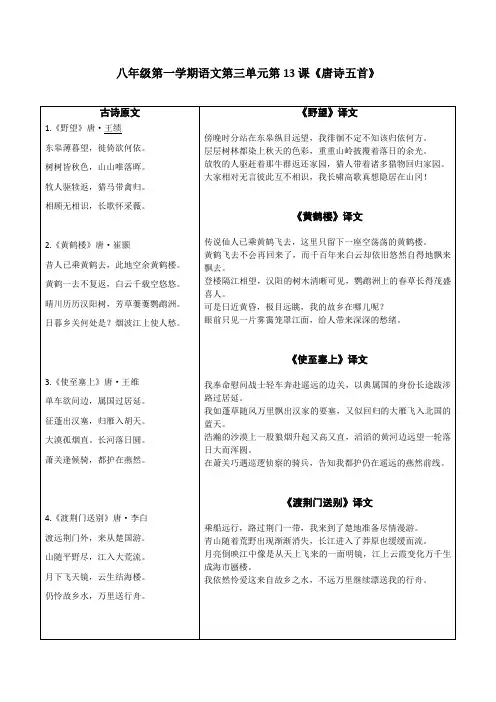

野望、黄鹤楼、使至塞上、渡荆门送别、钱塘湖春行知识及及文言文虚词运用口诀《野望》《黄鹤楼》《使至塞上》《渡荆门送别》《钱塘湖春行》知识及文言文虚词运用口诀知识重点野望[唐]王绩东皋薄暮望,徙倚欲何依。

树树皆秋色,山山唯落晖。

牧人驱犊返,猎马带禽归。

相顾无相识,长歌怀采薇。

一、作者简介王绩(约589一644),字无功,号东皋(gāo)子,绛州龙门(今山西河津)人,唐代诗人。

其诗多写饮酒与田园隐逸生活,平淡质朴,不染梁陈雕琢浮华旧习,于唐初诗坛独具面貌。

二、背景与主题王绩入唐后以秘书省正字待诏门下省,不久辞官还乡。

贞观中出为太乐丞,旋又告归。

此诗当作于诗人辞官隐居东皋之时。

这首诗描写了诗人隐居之地的清幽秋景,在闲逸的情调中,带着几分彷徨、孤独和苦闷之感。

三、诗歌赏析1.参考译文傍晚时分站在东皋纵目远望,我徘徊不定不知该归依何方,层层树林都染上秋天的色彩,重重山岭披覆着落日的余光。

牧人驱赶着那牛群返还家园,猎人骑着骏马带回猎物。

大家相对无言彼此互不相识,我长啸高歌真想隐居在山冈!2.这首诗描绘了一幅什么样的画面?联系作者的生平,说说你对诗作思想感情的理解。

这首诗中间两联主要写景,描绘了诗人薄暮时分于东皋所见的田园风光。

夕阳余晖晕染下,每一棵树,每一座山,都呈现着浓浓的秋意;放牧的人赶着牛返回,猎人骑着马带着猎获的禽鸟归来。

诗歌首联“徙倚”二字,点明作者徘徊无依的孤独心境。

颔联和颈联写的都是恬淡自然的田园景物,但因作者心绪的原因,都染上了一层忧郁、孤独和清冷的色彩。

尾联抒发感情,田园生活的静谧和安闲冲淡不了诗人的忧郁,他感觉自己并不能融入这诗一般的田园山水,只好从先贤那里寻找慰藉。

诗人的彷徨、孤独和苦闷,可能是因为仕途的不得志,感觉前途渺茫,所以他三仕三隐,寄情于诗酒。

黄鹤楼[唐]崔颢昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。

黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。

晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。

日暮乡关何处是?烟波江上使人愁。

《使至塞上》《黄鹤楼》原文译文及课堂练习(含答案)该资料由764723079友情提供古诗赏析使至塞上王维单车欲问边,属国过居延。

征蓬出汉塞,归雁入胡天。

大漠孤烟直,长河落日圆。

萧关逢候骑,都护在燕然。

【译文】我奉命到边防慰问,轻车简从,行进在居延地区。

随风而去的枯蓬飘出塞外,秋天归来的大雁已飞入北方少数民族居住地的上空。

烽火台上燃起的一道孤烟在广阔的沙漠上升起又高又直,蜿蜒曲折的黄河边远望一轮落日大而浑圆。

在萧关巧遇侦察骑兵,告知我都护正在遥远的前线(大破敌军)。

【赏析】1(首联叙事——出使边塞。

“单车”,写其轻车简从,表明慰问使团规模不大。

开头紧扣“使至塞上”,交代了出使的目的和经过的地点。

2(颔联写景——塞上秋景。

紧承前句,既实写塞上秋景,也是以征蓬、归雁自比,暗写诗人内心的激愤、苦闷、抑郁。

3(颈联绘景——塞外风光。

颈联以十分工整的对仗,描绘出塞外雄奇壮观的独特风光。

“直”状写孤烟之高,“圆”状写落日之低。

这两个词突出了大漠、长河地区的平旷。

表现了诗人开阔的胸襟。

4(尾联叙事——途中得知军情。

显示出一位使臣对边疆战事的关心。

5(主题:作者通过叙述出使边塞的经历,描写沿途风光,体现了作者内心的激愤、苦闷和抑郁,对边疆战事的关心。

6(全诗善于捕捉典型景物作精心刻画,画面奇丽壮美。

以大漠、秋天为背景,用征蓬、归雁、孤烟、长河、落日组成一幅塞外风光图,意境奇特,气象博大。

【原文】黄鹤楼崔颢昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。

黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。

晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。

日暮乡关何处是,烟波江上使人愁。

【译文】仙人已经骑着黄鹤离去,只留下一栋黄鹤楼在这个地方。

黄鹤离去之后再也没有回来过,而白云千年以来依然飘浮在空中(不因黄鹤的离去而有所改变)天气晴好,远远望去,江北汉阳的树木清晰分明,鹦鹉洲上的草长得繁茂浓绿。

傍晚时分在暮色中眺望远处,看不清故乡在什么地方。

看着远方烟雾笼罩的江面,使人忍不住心生忧愁。

使至塞上原文及翻译使至塞上译文使至塞上1、单人独乘,轻车简从,到边疆去慰问、察看,我身为使者路过居延。

2、随风飘飞的蓬草,飘过边塞,振翅北飞的归雁,又进入了胡人居住的地方。

3、在浩瀚无际的沙漠中,烽火台上燃起的一股浓烟直起,蜿蜒曲折的黄河映村着落日的残红。

4、在萧关遇上侦察骑兵,报告唐军统帅就在燕然这边防前线上大破敌军。

黄鹤楼1、从前那位登仙的人已经驾着黄鹤飞走,如今在这里只剩下了一座黄鹤楼。

2、黄鹤这一去将不再回返,人们能看到的有那千载漂浮不尽的白云还在楼头唐唐悠悠。

3、呵,眼睛水道分明,远远望去,历历在目的是汉阳树,附近绿色撩人,那芳草萋萋的地方,便是鹦鹉洲。

4、看,天已经傍晚。

请问:我的故乡该在哪儿才是?默对着这江上起伏的烟波呀,真使人不胜忧愁!归园田居1、在南山脚下种了豆子,杂草茂盛,而豆苗却稀疏。

2、早起,去南山下除杂草,到晚才戴月荷锄而归。

3、狭窄的山路旁草木长得很高,露水沾湿了我的衣裳。

4、衣服沾湿了又有什么可惜,只要称了自己的心愿就好。

采莲曲绿萝裙融入荷叶仿佛一色裁剪,荷花与采莲女的面容相应争艳。

那么多莲舟荡入池底都看不见,听到歌声才觉察人在荷塘采莲。

莲叶1、船儿前行,河水溅起,参差的绿荷在荡漾,倚在船边的栏杆旁,风一阵阵吹来,摇动着一柄柄的荷叶,送来缕缕的清香。

2、要多多感谢那些浣纱的女子,他们没有采摘荷叶,留下荷叶,给雨戏水的鸳鸯遮盖。

赠荷花1、世间的人们对待花和叶态度不一样,把花栽入金盆,而把叶子变成尘土。

2、只有荷花是绿叶红包相配相映,荷叶的舒卷,荷花的开合,全凭自然。

3、荷花荷叶长期互相辉映,荷叶减少,荷花衰败,令人愁苦难当!白莲1、他不施脂粉,长受艳丽的红莲欺凌,这样淡雅高洁的花,真该开在瑶池仙境。

2、看他淡漠无情,有谁知道她的无穷幽恨?秋天清晨她摇摇欲坠,正当月晓风清。

莲1、城中有人挑着担子在卖莲房,为此,我们不去西湖划船郊游玩赏。

2、莲农随时即攀折担中的荷花,剥出连内的莲子,那莲子有着露水的风味和月色的清香。

《黄鹤楼》(唐)崔颢昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。

黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。

晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。

日暮乡关何处是?烟波江上使人愁。

译文:传说中骑鹤飞去的仙人已经离开,这里只留下一座空荡荡的黄鹤楼。

黄鹤一去再也没有回来,千百年来只看见飘飘荡荡的白云。

晴日里的汉阳原野中那一棵棵葱翠的树木,清晰分明;江中的鹦鹉洲上,芳草如茵,草木茂盛。

天色已晚,眺望远方,我的故乡在哪儿呢?眼前只见一片雾霭笼罩的江面,给人带来深深的愁绪。

0.主旨:本诗描写了诗人登临黄鹤楼时的所见所感,抒发了吊古怀乡之情。

1.首联使用了哪种修辞?这样写有什么作用?用典,从神话传说落笔,起笔高远,增添了黄鹤楼的神异色彩,丰富了诗歌的内容,刻画出诗人凭栏远眺,吊古伤今,陷入无限沉思之中的形象。

2颔联:黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。

炼字:“不复返”包含了生不逢时、岁月不待人的无尽感伤。

“白云”寄托着诗人对世事难料的感叹。

“千载”和“空悠悠”时空组合产生了历史的纵深感和空间的开阔感,抒发了诗人对世事变化难以预料的感慨。

“空”表达了诗人吊古伤今的无限怅惘之情。

表现手法:虚实结合,寓情于景,抒发了诗人岁月易逝、世事难以预料的感慨。

3.“此地空余黄鹤楼”和“白云千载空悠悠”中的两个“空”意义有什么不同?第一个“空”有“只,只有”的意思,表现了仙人已离去,只剩下空空的黄鹤楼,重在写景;第二个“空”有“空空的,空荡荡”之意,表达诗人因漂泊在外而内心孤独、寂寞和惆怅,重在抒情。

4.颈联:晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。

画面:明丽的阳光下,从黄鹤楼遥望对岸,汉阳的绿树掩映,看上去清晰分明;鹦鹉洲上芳草葱茏茂盛,生机盎然。

炼字:“历历”“萋萋”描绘出山川清晰分明、草木极其茂盛的景象,而且这两个叠词声调铿锵,音韵清朗,富于音乐美。

5.请简要分析诗人在尾联中是如何表达感情的。

尾联将“乡愁”之情与“日暮”“烟波”之景相交融,由景生情,融情于景,表达了诗人萦回无尽、百感茫茫的思乡之情。

一、使至塞上王维单车欲问边,属国过居延。

征蓬出汉塞,归雁入胡天。

大漠孤烟直,长河落日圆。

萧关逢候骑,都护在燕然。

【铜仁地区】1.从景物描写和表达思想感情两方面,说说你对“征蓬出汉塞,归雁入胡天”理解。

(4分)随风而去的“征蓬”和进入胡天的“归雁”,也是远赴边塞的诗人自己的写照,1分;诗人以“蓬”、“雁”自比,说自己象随风而去的蓬草一样出临“汉塞”,象振翮北飞的“归雁”一样进入“胡天”,2分;从中透露出诗人内心幽微难言的激愤抑郁的情感,1分。

2.用自己的话,描写“大漠孤烟直,长河落日圆”展示的“千古壮观”。

(2分)黄沙莽莽,无边无际,草木不见,行旅断绝。

极目远眺,一缕孤烟劲拔坚韧、刚直有力地升腾在天尽头,俯首远瞰,横贯浩瀚沙漠的黄河边,苍茫地挂着一轮圆圆的落日。

【广西玉林】3.下列对这首诗的理解和分析,不恰当的两项是(BD)A、首联写作者出使,已经过了属国的居延这一地方。

一个“单”字,写出了他出使的孤单与无奈。

B、颔联借用比喻,写自己像飘飞的蓬草一样出了汉塞,像北归的大雁一样进入胡天,显得形象而生动。

C、颈联中,“孤烟”、“长河”、“落日”,写出了大漠景色的单调与荒。

“直”“圆”写出了边塞人民不惧生活艰苦,奋勇向前以圆美好愿望的豪情斗志。

D、尾联意思是说在萧关遇到巡逻侦察的骑兵,才知道都护还在很远的燕然山。

至此,并未交待“出使”结束,给人留下想象回味的余地。

E、全诗叙事与写景相结合,而重点在于写景,为读者展现了一幅画面宏大,意境开阔,景色壮丽的塞外风光图。

【连云港中考】4.为什么说这是一首边塞诗?结合诗句具体说明。

(2分)可从诗题“使至塞上”,诗句中“边、居延、汉塞、胡天、大漠、萧关、燕然、属国、都户”等词语(地名、官名)看出这是一首边塞诗。

5.颈联中的“直”、“圆”两字用得十分传神,请说说它们的好处。

【连云港中考】“直”字,表现了大漠孤烟的劲拔、坚毅之美(1分);“圆”字,给人以亲切温暖而又苍茫的感觉(1分)。

人教版语文八年级上学期使至塞上黄鹤楼诗词赏析及练习题含答案《黄鹤楼》、《使至塞上》赏析题《黄鹤楼》赏析昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。

黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。

晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。

日暮乡关何处是?烟波江上使人愁。

这首诗是崔颢的名作描写了诗人登黄鹤楼时的所见所感,抒发了吊古怀乡之情。

诗歌首联扣题,从神话传说落笔,可谓起笔高远。

诗人先悬想“昔日”仙人费袆乘黄鹤经过这里的情景,再从遥远的古代回到现实中来,写现在的鹤去楼空。

一个“空”字,似有无限的感慨。

读首联,仿佛看到诗人凭栏远眺,吊古伤今陷入无限沉思之中的形象。

颔联紧承首联来写,是首联的延伸。

黄鹤已经飞走了,“一去不复返”诗人似在极目远望,试图追寻黄鹤的踪影,却杳然无得;看到的只有天际飘浮的白云,这些白云,千百年来都是这样悠悠闲闲地浮动着。

这两联四句,虚中有实,抚今追昔,写出诗人对世事变化难以逆料的感慨;以神话传说起笔,增添了黄鹤楼的神异色彩,大大丰富了诗歌的内容。

两个”空”字,怅惘之情昭然可见。

颈联转写登楼所见之明丽之景,诗人也从怀古之思中回到现实中来。

在和煦的阳光照耀下,长江对岸的汉阳平野中那一棵棵葱翠树木,清晰可辨;江中的鹦鹉洲上,芳草如茵,长得非常茂盛。

此联所写为登高所见,境界阔大,色彩鲜明,两句对仗工整,各用一个叠词,声调铿锵,音韵清朗,富于音乐美。

尾联以抒情,作结诗人观赏佳景,吊古伤今,思绪绵绵,不觉已是傍晚,烟雾升腾,明净的江面,早已是一片凄迷,白日里可一望千里,历历在目,但现在凝眸远望,已不知乡关何处。

漂泊异乡的人,见此情此景,不禁惹动满怀愁绪。

这一联由景生情,形象鲜明,诗人凭栏远望,故乡却为暮霭所隔,望不可见而生无限愁思的形象仿佛可见。

诗歌题为《黄鹤楼》,处处写楼。

悬想乘鹤仙人,是写黄鹤楼之悠久历史与神异色彩,黄鹤杳然不见,白云悠悠而生,是写黄鹤楼之耸入云端,白云缭绕;树之历历,草之姜萋,是写黄鹤楼之位置独特,气象恢宏;烟波凄迷,惹动乡愁,写黄鹤楼之景物多变,宜乎凭吊。

初中语文第四课古诗四首笔记

以下是《初中语文第四课古诗四首》的笔记,主要包括了《野望》、《黄鹤楼》、《使至塞上》和《渡荆门送别》四首诗的重点、难点、主题和诗意等:

1. 《野望》:此诗描写了隐居之地的清幽秋景,在闲逸的情调中,带着几分彷徨,孤独和苦闷,是王绩的代表作。

2. 《黄鹤楼》:诗人崔颢以绚丽斑驳的诗笔,既描绘了黄鹤楼一带壮丽辽阔的景色,又表达了诗人对时代变迁、世事无常的感慨,是唐代诗人崔颢的代表作。

3. 《使至塞上》:通过写诗人出使塞上的旅程以及旅程中所见的塞外风光,流露出诗人对都护以及守边将士的赞叹,同时也表达了诗人由于被排挤而孤独、寂寞、悲伤、飘零的孤寂心情以及在大漠雄浑的景色中,情感得到熏陶、净化、升华后产生的慷慨悲壮之情,显露出一种豁达情怀。

4. 《渡荆门送别》:此诗主要写作者李白出蜀至荆门送别时沿途所见两岸山村春江晚景,展现了一幅雄浑高远而又富有情调的壮美画面。

希望这些笔记能帮助你更好地理解这四首诗。

诵读欣赏

古诗二首

《使至塞上》《黄鹤楼》

学习目标

能准确流畅地背诵这三首古诗,并能对诗中的名句进行赏析。

重点

领会古诗描写的意境及主旨,体会作者所要表达的情感。

难点

在诵读中品味诗歌的艺术魅力。

课前准备

制作课件

课时安排

一课时

教与学互动设计

一、导入新课

我们知道“诗仙”李白、“诗圣”杜甫、“诗杰”王勃,那么大家知道“诗佛”是谁吗?(王维)今天我们就来学习他的诗《使至塞上》以及另外两首诗。

(板书课题)

二、简介作者

王维:字摩诘,太原祁州人。

21岁中进士,张九龄为相,提任他为右拾遗,后升任监察御史。

唐朝开元二十五年,河西节度副大使崔希逸大胜吐蕃,王维奉使以监察御史的身份出塞宣慰,察访军情,并在凉州河西节度使幕府兼任判官。

这首诗就是他在出塞途中所作。

晚年生活还是半官半隐,悟佛参禅,思想比较消沉,世称“诗佛”,著有《王右丞集》,他的诗与孟浩然齐名,史并称为“王孟”。

苏轼评其诗画有“诗中有画,画中有诗”之语。

崔颢:汴州(今河南开封)人,唐代诗人,开元十二年中进士,任尚书司勋员外郎,诗名颇大,《全唐诗》编诗一卷。

三、字词正音:

候骑jì燕yān然崔颢hào萋萋qī

四、学习《使至塞上》

解题:使:奉命出使。

至:到。

塞上:即塞外,旧指外长城以北地区。

即:奉命出使到塞外

首联:紧扣题目,交代自己这次出使的任务是“问边”,已到的地界是“塞上”居延。

颔联:既是实写塞上秋景,也是以蓬、雁自比,游子见枯蓬随风飘荡,会产生身世浮沉之感;望秋雁南飞,常引起乡思之愁。

汉塞:汉代关塞,这里以汉代唐。

胡天:北方少数民族居住地区的上空。

颈联(名句赏析):名句。

以十分工整的对仗,描绘出塞外雄奇壮观的独特风光。

直:状孤烟之高;圆:状落日之低。

这两个词极状大漠、长河地区的平旷。

这两句诗以传神的笔墨刻画了奇特壮美的塞外风光,笔力苍劲,意境雄浑,视野开阔,被王国维赞叹为“千古壮观”的名句。

尾联:途中得知军情,语透雄豪,显示出一位使臣对边疆战事的关心。

小结:本诗叙事写景相结合,但重点笔墨在于写景,以大漠、秋天为背景,以征篷、归雁、孤烟、长河、落日为空间实体,组成一幅塞外风光图,意境奇特,气象博大。

五、学习《黄鹤楼》

导入:复习四大名楼及相关诗句。

——鹳鹊楼(山西省永济市蒲州古城西面的黄河东岸,又名鹳雀楼):欲穷千里目,更上一层楼。

(唐?王之涣《登鹳鹊楼》);

——黄鹤楼(湖北武汉武昌蛇山):昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。

(唐?崔颢《黄鹤楼》);

——岳阳楼(湖南岳阳市洞庭湖畔):先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。

(宋?范仲淹《岳阳楼记》);

——滕王阁(江西南昌):落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色。

(唐?王勃《滕王阁序》,——江南三大名楼:黄鹤楼、岳阳楼和滕王阁。

传说:世传仙人子安乘黄鹄经达蛇山,又说费褘登仙乘黄鹤在蛇山休息,所以蛇山又称黄鹄山、黄鹤山。

楼因山而得名。

黄鹤楼始建于三国时期吴黄武二年(公元223年),历代七建七废。

近年新建的黄鹤楼壮丽雄伟、下临长江,是著名的风景游览胜地。

因唐代诗人崔颢一首《黄鹤楼》成为了千古绝唱,更使黄鹤楼名声大噪。

前四句从传说落笔,(作用:为黄鹤楼蒙上一层神奇的色彩)诗人借今昔变化之大,抒发了寂寞、惆怅之感。

(“黄鹤”三见、“空”字重出,但由于上下气势贯通,自然天成,读来并不感到重复)

颈联:转写登楼所见之实景。

名句。

尾联:紧承三联而来。

诗人的家乡汴州在武昌东北,从黄鹤楼隔江可见汉阳树、鹦鹉洲,却不可能望见家乡。

日近黄昏,自然会勾起乡思,末句用烟波浩渺的长江烘托愁思,使诗意重归于开头那种渺茫不可见的境界。

小结:本诗情景相融,乡思乡愁悠悠飘荡。

所以等到李白来,说“眼前有景道不得,崔颢题诗在上头”,但李白的《登金陵凤凰台》有模仿《黄鹤楼》之处“凤凰台上凤凰游,凤去台空江自流。

吴宫花草埋幽径,晋代衣冠成古丘。

三山半落青天外,一水中分白鹭洲。

总为浮云能蔽日,长安不见使人愁”

六、当堂诵读。

七、归纳总结

古诗诵读小结:如何赏析一首诗词?

明确:①反复诵读,整体感知。

②读懂诗歌,体会感情。

③感悟品味,分析特色。

④熟读成诵,增加积累。

八、巩固拓展

1、背诵并默写二首诗

2、赏析“大漠孤烟直,长河落日圆”

板书设计

使至塞上

王维

大漠孤烟直,长河落日圆。

————叙事与写景结合

黄鹤楼

崔颢

睛川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。

————情景交融

教学反思。