国际分工理论

- 格式:ppt

- 大小:588.50 KB

- 文档页数:70

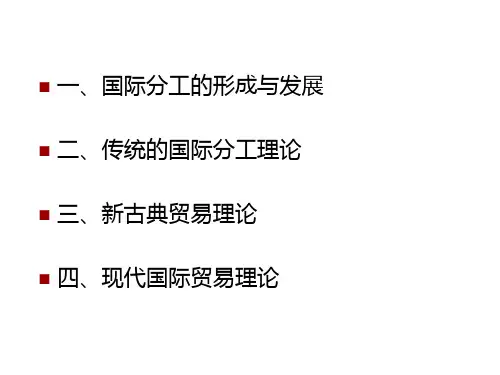

国际分工理论的主要内容国际分工理论是国际经济学的重要理论之一,它主要研究各国在国际贸易中的分工和合作关系,以及这种分工对各国经济发展的影响。

国际分工理论的主要内容可以从比较优势理论、绝对优势理论和相对优势理论等方面来进行说明。

首先,比较优势理论是由英国经济学家大卫·里卡多提出的,他认为各国在国际贸易中应该依据各自的比较优势来进行生产和贸易。

比较优势是指某一国家在生产某种商品时,其相对机会成本比其他国家低,这就意味着该国在生产该商品上具有比较优势。

比较优势理论认为,各国应该专门生产自己的比较优势产品,并通过国际贸易来实现资源的有效配置和互利合作。

其次,绝对优势理论是由亚当·斯密提出的,他认为各国应该依据各自的绝对优势来进行生产和贸易。

绝对优势是指某一国家在生产某种商品时,其生产效率比其他国家高,这就意味着该国在生产该商品上具有绝对优势。

绝对优势理论认为,各国应该专门生产自己的绝对优势产品,并通过国际贸易来实现资源的有效配置和互利合作。

最后,相对优势理论是在比较优势理论和绝对优势理论的基础上发展起来的,它认为各国在国际贸易中应该依据各自的相对优势来进行生产和贸易。

相对优势是指某一国家在生产某种商品时,其相对机会成本比其他国家低,这就意味着该国在生产该商品上具有相对优势。

相对优势理论认为,各国应该专门生产自己的相对优势产品,并通过国际贸易来实现资源的有效配置和互利合作。

综上所述,国际分工理论的主要内容包括比较优势理论、绝对优势理论和相对优势理论。

这些理论都强调了各国在国际贸易中应该依据各自的优势来进行生产和贸易,以实现资源的有效配置和互利合作。

国际分工理论的提出和发展,为各国之间的经济合作和发展提供了重要的理论指导,也为国际贸易和全球化进程作出了重要贡献。

国际分工理论的主要内容

国际分工理论是国际经济学中的重要理论之一,它主要探讨了不同国家之间如何通过分工合作来实现资源的最优配置和经济效益的最大化。

国际分工理论的主要内容包括绝对优势理论、比较优势理论和新比较优势理论。

首先,绝对优势理论是由亚当·斯密提出的,它认为一个国家如果在生产某种商品上拥有比其他国家更大的绝对优势,那么就应该专门生产这种商品,并通过国际贸易来获取其他商品。

这样可以实现资源的最优配置,提高生产效率,从而使各国都能获得更多的商品。

其次,比较优势理论是由大卫·里卡多提出的,它认为即使一个国家在生产所有商品上都拥有绝对劣势,但只要它在某种商品的生产上拥有相对优势,也应该专门生产这种商品,并通过国际贸易来获取其他商品。

比较优势理论强调了相对优势的重要性,使得各国能够通过分工合作来实现互利互惠,促进国际贸易的发展。

最后,新比较优势理论是在比较优势理论的基础上提出的,它认为国际分工不仅仅取决于生产成本的差异,还取决于市场规模、技术水平、政府政策等因素。

新比较优势理论强调了产业结构和市场需求的影响,使得国际分工更加灵活多样,有利于各国在全球化背景下更好地进行经济合作。

总的来说,国际分工理论的主要内容包括了绝对优势理论、比较优势理论和新比较优势理论。

这些理论都强调了分工合作对于资源配置和经济效益的重要性,为国际贸易和经济发展提供了重要的理论指导。

在当今全球化的背景下,国际分工理论仍然具有重要的现实意义,对于各国之间的经济合作和发展都具有重要的指导作用。

马克思国际分工理论及现实意义马克思国际分工理论及现实意义马克思主义的国际分工理论是马克思主义经济学的重要组成部分,它揭示了资本主义国际分工的本质和规律,阐明了发达国家和不发达国家之间的经济关系及其对全球经济的影响。

本文将从以下几个方面阐述马克思国际分工理论的重要性和现实意义。

一、资本主义国际分工及其本质和规律在马克思看来,资本主义在追求资本积累和扩张的过程中,将国家和地区之间的经济产业划分成了不同的部门,形成了复杂的国际分工体系。

这种国际分工以生产制造业为主,发达国家承担高附加值的生产部门,不发达国家则成为廉价原材料和低附加值产品的供应国。

这样一来,发达国家能够从中获得更大的利润,而不发达国家则无法摆脱贫困和落后的局面。

马克思认为,这是资本主义制度下的必然历史趋势,不发达国家无法在不改变资本主义制度的前提下通过自主发展摆脱经济依附和落后的状况。

二、发达国家与不发达国家的经济关系马克思的国际分工理论对于研究发达国家和不发达国家之间的经济关系有重要的启示作用。

由于发达国家在全球经济中处于较为优越的地位,它们能够占据核心部分的经济产业,而不发达国家则被迫承担外围部分的工业部门。

这种不对等的经济关系导致了不发达国家经济的不平衡和不稳定,使其长期处于经济依附状态。

此外,发达国家还通过技术输出和跨国投资等方式来控制不发达国家的经济命脉,从而加强自身的经济实力和国际影响力。

三、国际经济关系的发展与变革随着经济全球化和国际分工格局的调整,马克思的国际分工理论对于解释国际贸易和投资格局的演变也具有现实意义。

近年来,中国和一些其他新兴经济体在全球经济中崛起,有些发达国家则开始向外转移制造业,而相对落后的国家则在追赶时期。

这种新兴产业的出现和国际经济发展的变化,揭示了阶级利益之间的纷争和国家利益之间的博弈。

马克思的国际分工理论为人们提供了一个更加深刻的解释框架,帮助我们更好地理解这种新型的国际经济关系。

四、探索新的经济国际化之路在当前的国际经济背景下,人们需要关注和思考全球化和国际分工的发展方向。

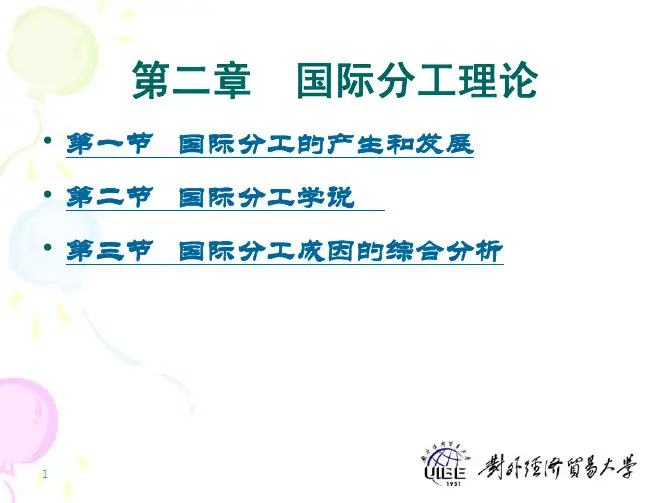

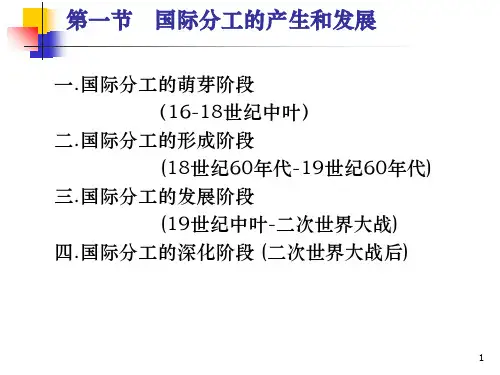

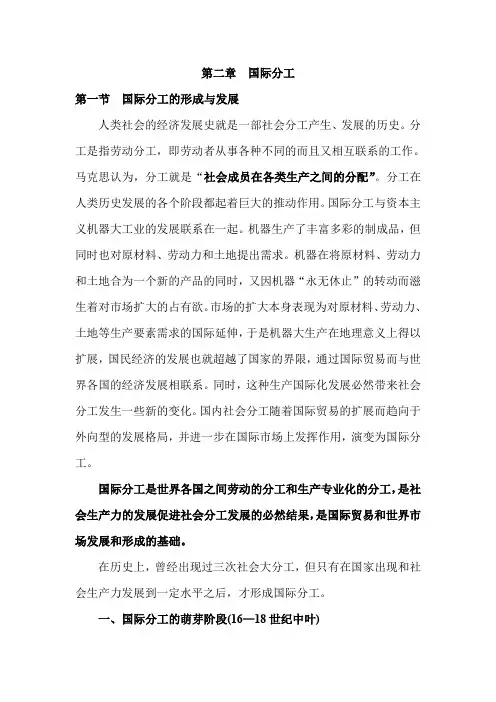

第二章国际分工第一节国际分工的形成与发展人类社会的经济发展史就是一部社会分工产生、发展的历史。

分工是指劳动分工,即劳动者从事各种不同的而且又相互联系的工作。

马克思认为,分工就是“社会成员在各类生产之间的分配”。

分工在人类历史发展的各个阶段都起着巨大的推动作用。

国际分工与资本主义机器大工业的发展联系在一起。

机器生产了丰富多彩的制成品,但同时也对原材料、劳动力和土地提出需求。

机器在将原材料、劳动力和土地合为一个新的产品的同时,又因机器“永无休止”的转动而滋生着对市场扩大的占有欲。

市场的扩大本身表现为对原材料、劳动力、土地等生产要素需求的国际延伸,于是机器大生产在地理意义上得以扩展,国民经济的发展也就超越了国家的界限,通过国际贸易而与世界各国的经济发展相联系。

同时,这种生产国际化发展必然带来社会分工发生一些新的变化。

国内社会分工随着国际贸易的扩展而趋向于外向型的发展格局,并进一步在国际市场上发挥作用,演变为国际分工。

国际分工是世界各国之间劳动的分工和生产专业化的分工,是社会生产力的发展促进社会分工发展的必然结果,是国际贸易和世界市场发展和形成的基础。

在历史上,曾经出现过三次社会大分工,但只有在国家出现和社会生产力发展到一定水平之后,才形成国际分工。

一、国际分工的萌芽阶段(16—18世纪中叶)从地理大发现到产业革命开始,是国际分工和世界市场产生的萌芽阶段。

在资本主义以前的各个社会经济形态中,由于自然经济占主导地位,生产力水平低,商品经济不发达,各个民族、各个国家的生产方式和生活方式差距不大,因此,只存在着不发达的社会分工和不发达的地域分工。

到了14世纪,西欧的一些城市已经出现了具有资本主义萌芽的工厂手工业,由于发展到一定程度,客观上要求不断地扩大市场,因此刺激了欧洲新兴资产阶级的航海热潮,极力寻找通往东方的新航线。

1442年,意大利人哥伦布由西班牙出发经过大西洋发现美洲大陆;1492年,葡萄牙人达·伽玛绕道非洲的好望角到达印度;1519-1522年,葡萄牙人麦哲伦完成了第一次环球航行。

协议性国际分工理论协议性国际分工理论是指国际分工是一种自愿的、基于互利互惠的合作关系,各国在国际贸易中通过协商达成的一种分工安排。

这种分工是基于各国的比较优势和相对成本优势,通过国际贸易实现资源配置的最优化。

协议性国际分工理论强调了国际贸易的自愿性和合作性,强调了各国在国际贸易中的平等地位和互利互惠的原则。

协议性国际分工理论的核心观点是,各国在国际贸易中应该根据自身的比较优势和相对成本优势,选择适合自己的生产领域,并通过国际贸易与其他国家进行合作,实现资源的最优配置。

这种分工是基于市场需求和资源禀赋的,是自愿的、合作的,而不是强制性的、剥削性的。

各国可以通过协商和谈判,达成相互满意的贸易协议,实现互利共赢。

协议性国际分工理论对于国际贸易的发展具有重要的指导意义。

首先,它强调了国际贸易是基于自愿和合作的,各国应该在平等互利的基础上开展贸易活动,避免出现强权压迫和剥削行为。

其次,它强调了资源的最优配置,各国应该根据自身的比较优势选择适合自己的生产领域,通过国际贸易实现资源的最优配置。

再次,它强调了协商和谈判的重要性,各国可以通过协商和谈判达成相互满意的贸易协议,实现互利共赢。

在实际的国际贸易中,协议性国际分工理论也得到了广泛的应用。

各国在开展国际贸易时,都会根据自身的比较优势和相对成本优势选择适合自己的生产领域,并通过协商和谈判达成贸易协议,实现资源的最优配置。

这种分工不仅促进了国际贸易的发展,也促进了各国经济的发展,实现了互利共赢。

总之,协议性国际分工理论是国际贸易理论中的重要观点,它强调了国际贸易的自愿性和合作性,强调了资源的最优配置,强调了协商和谈判的重要性。

在实际的国际贸易中,各国应该积极应用协议性国际分工理论,根据自身的比较优势选择适合自己的生产领域,通过协商和谈判达成贸易协议,实现资源的最优配置,促进国际贸易和经济的发展。

国际分工的理论依据一、亚当.斯密的绝对成本理论—绝对成本说—绝对利益论1、产生背景15世纪到18世纪末,数百年间长期流行一种经济思想——重商主义。

重商主义既是一种经济思想,又是一种国民经济政策实践。

重商主义的经济思想是:①金银或货币是国家财富的唯一表现形式;②对外贸易是增加国家财富的重要途径;③增加国家财富的贸易政策应该是多卖少买。

2、主要论点:①分工可以提高劳动生产率是增加国民财富的原因。

②专业化的劳动分工和交换能最大限度的增加自己的利益。

③一国内部不同职业之间的分工的互利原理可以推广到国与国之间。

3、绝对成本学说的主要内容:一个国家财富的增加并不是象重商主义者认为的那样,而是要通过国际分工,发展自由贸易;各国都要出口具有绝对优势的产品,而进口绝对劣势的产品。

这样,将会使各国资源合理有效利用,大大提高劳动生产率,增加国家财富。

4、绝对成本学说简评①进步意义:斯密关于国际分工和国际贸易利益的分析基本是正确的。

尤其是他提出的自由贸易理论在18世纪的英国具有进步意义。

斯密提出绝对成本理论,主张参与国际分工,开展自由贸易,成为英国资产阶级反对重商主义的理论工具,在历史上起过进步作用。

②理论缺陷:其一、假设条件过于苛刻,共有8个前提:世上只有两个国家,只生产两种产品;两国都主张自由贸易;劳动是唯一的生产要素,在一国内部有流动性,而在两国之间没有流动性;没有运输成本;没有技术变化;实行物物交换;所有劳动都是同质的(单位劳动时间支付的报酬相同)。

其二、单纯从成本低的角度考虑分工会带来利益。

其三、理论本身存在局限性。

一、大卫.李嘉图的比较成本学说大卫.李嘉图是英国产业革命深入发展时期的经济学家。

他的主要著作是《政治经济学及赋税原理》,于1817年出版。

1、比较利益学说的假定前提(与绝对成本学说相同),有8个前提。

2、比较利益学说的内容:李嘉图由个推及国家,认为国家间也应该按“两优取其重,两劣取其轻”的比较优势原则进行分工。

比较优势:国际分工的原理国际分工是指各国根据自身的资源禀赋、技术水平和市场需求,在全球范围内进行合作与协作,通过专业化、规模化生产,实现资源的有效配置和经济效益的最大化。

国际分工的原理是基于比较优势理论,即各国应该专业化生产自己相对更具优势的产品,然后通过国际贸易实现互补互利,从而实现整体福利的最大化。

本文将从比较优势的概念、原理和实践应用等方面进行探讨,以揭示国际分工的重要性和优势。

比较优势理论最早由英国经济学家大卫·里卡多提出,他认为各国之间的贸易应该基于比较优势原则。

比较优势是指某一国家在生产某种商品或提供某种服务时,相对于其他商品或服务具有更低的机会成本。

简单来说,比较优势就是指某国在生产某种产品或提供某种服务时,相对于其他国家拥有更低的生产成本或更高的生产效率。

比较优势理论认为,即使某国在所有产品或服务的生产上都不具备绝对优势,但只要在某种产品或服务上具有相对优势,就应该专门生产这种产品或提供这种服务,然后通过国际贸易与其他国家进行交换,以实现各国的利益最大化。

比较优势理论的核心思想是资源的有效配置和互利合作。

各国在生产中会因为资源禀赋、技术水平、劳动力成本等方面存在差异,从而形成各自的比较优势。

通过国际分工,各国可以充分利用自身的比较优势,专业化生产特定产品或提供特定服务,从而提高生产效率和经济效益。

同时,国际分工也促进了各国之间的互补合作,实现了资源的有效配置和互利互惠的局面。

比较优势理论认为,即使某国在所有产品或服务的生产上都不具备绝对优势,但只要在某种产品或服务上具有相对优势,就应该专门生产这种产品或提供这种服务,然后通过国际贸易与其他国家进行交换,以实现各国的利益最大化。

实践中,国际分工的原理得到了广泛的应用和验证。

各国在国际分工中根据自身的比较优势,进行专业化生产和贸易合作,从而实现了经济的互补和协作。

例如,中国作为世界工厂,以劳动力成本低廉和规模经济效应明显为优势,专门生产劳动力密集型产品,如纺织品、电子产品等,然后通过国际贸易与其他国家进行交换。

归纳总结国际分工理论国际分工理论是经济学中的重要理论之一,旨在解释国际间劳动分工的现象和原因。

本文将对国际分工理论进行归纳总结,旨在深入理解并探讨其应用与实践。

一、亚当·斯密的比较优势理论亚当·斯密提出的比较优势理论是国际分工理论的首要基石。

该理论认为,国际间的劳动分工取决于各国在生产某种商品上的相对成本优势,任何国家都应专注于自身的比较优势领域,通过贸易实现效益最大化。

斯密的理论以细分劳动分工为核心,通过有效利用各国资源优势和各自的技术水平,实现国际贸易的互利互惠。

从而促进了劳动力和资本的高效配置,引导了经济增长与国际贸易的相互关系。

二、大卫·里卡多的相对成本理论大卫·里卡多在斯密的基础上进一步完善了国际分工理论,提出了相对成本理论。

里卡多指出,即使某个国家在所有产品的生产中都有绝对优势,也应考虑其在不同产品上相对的机会成本。

相对成本理论认为,贸易的益处来自参与贸易的双方都能在其他领域获得更高的生产效率,从而实现资源的最优配置。

通过专业化和分工,各国能够在不同领域形成竞争性的优势,取得贸易的多重收益。

三、海克斯-奥林斯模型海克斯-奥林斯模型是国际分工理论的重要扩展,提出了要素承继理论。

该模型考虑了不同国家之间劳动力和资本产业结构的差异对国际贸易的影响。

海克斯-奥林斯模型认为,封闭经济中,资本密集型国家产业更发达;而劳动力密集型国家则对劳动力需求更多。

开放经济中,对低成本劳动力的需求增加,从而使资本密集型国家从事劳动力密集型产业,劳动力密集型国家则从事资本密集型产业,实现对外贸易的互补性。

四、新贸易理论新贸易理论是国际分工理论的最新进展,强调了企业规模经济和产品差异化对国际贸易的重要作用。

新贸易理论认为,国际贸易受到企业规模经济和产品差异化的驱动。

企业规模经济指的是企业通过扩大生产规模来降低单位成本。

随着全球经济一体化的不断深化,企业在多个国家布局,通过规模经济优势实现生产与销售的全球化。