数据链路层的功能

- 格式:ppt

- 大小:8.16 MB

- 文档页数:61

OSI 七层模型各层的功能。

OSI 七层模型各层的功能。

第七层:应用层数据用户接口,提供用户程序“接口”。

第六层:表示层数据数据的表现形式,特定功能的实现,如数据加密。

第五层:会话层数据允许不同机器上的用户之间建立会话关系,如WINDOWS第四层:传输层段实现网络不同主机上用户进程之间的数与不可靠的传输,传输层的错误检测,流量控制等。

第三层:网络层包提供逻辑地址(IP)、选路,数据从源端到目的端的传输第二层:数据链路层帧将上层数据封装成帧,用MAC 地址访问媒介,错误检测与修正。

第一层:物理层比特流设备之间比特流的传输,物理接口,电气特性等。

下面是对OSI 七层模型各层功能的详细解释:OSI 七层模型OSI 七层模型称为开放式系统互联参考模型OSI 七层模型是一种框架性的设计方法OSI 七层模型通过七个层次化的结构模型使不同的系统不同的网络之间实现可靠的通讯,因此其最主要的功能使就是帮助不同类型的主机实现数据传输物理层:O S I 模型的最低层或第一层,该层包括物理连网媒介,如电缆连线连接器。

物理层的协议产生并检测电压络接口卡,你就建立了计算机连网的基础。

换言之,你提供了一个物理层。

尽管物理层不提供纠错服务,但它能够设定数据传输速率并监测数据出错率。

网络物理问题,如电线断开,将影响物理层。

以便发送和接收携带数据的信号。

在你的桌面P C 上插入网数据链路层:O S I 模型的第二层,它控制网络层与物理层之间的通信。

它的主要功能是如何在不可靠的物理线路上进行数据的可靠传递。

为了保证传输,从网络层接收到的数据被分割成特定的可被物理层传输的帧。

帧是用来移动数据的结构包,它不仅包括原始数据,还包括发送方和接收方的网络地址以及纠错和控制信息。

其中的地址确定了帧将发送到何处,而纠错和控制信息则确保帧无差错到达。

数据链路层的功能独立于网络和它的节点和所采用的物理层类型,它也不关心是否正在运行Wo r d 、E x c e l 或使用I n t e r n e t 。

数据链路层的主要功能数据链路层是OSI模型中的第二层,主要负责将网络层传输的数据分割成适合物理层传输的帧,并确保帧在物理介质上可靠地传输。

数据链路层的主要功能包括以下几个方面。

1. 封装:数据链路层将网络层接收到的数据包封装成帧。

帧由帧起始标识、地址、控制、信息字段、帧检查序列和帧结束标识等组成。

封装过程包括添加帧起始标识和帧结束标识、插入地址和控制字段、添加帧检验序列等。

2. 帧同步:数据链路层通过帧同步来实现数据的分割和标识。

通过在帧的数据部分中插入控制字符和帧标识字符,接收方能够根据这些字符来确定帧的边界,确保正确的接收。

3. 数据链路管理:数据链路层在物理链路上进行数据传输和管理。

它负责处理发送和接收过程中的错误、帧丢失等问题。

对于发送方,数据链路层通过错误检测和纠正技术来确保数据的完整性,例如使用循环冗余校验(CRC)。

对于接收方,数据链路层通过接收错误检测和纠正技术来处理传输中可能发生的错误。

4. 流量控制:数据链路层通过流量控制来管理发送和接收数据的速率。

它通过发送方和接收方之间的通信来控制和调整数据的发送速率,以避免发送方过快而导致接收方无法处理的情况。

流量控制可以通过令牌桶算法、滑动窗口协议等来实现。

5. 差错控制:数据链路层通过差错控制来确保数据的可靠传输。

差错控制技术包括奇偶校验、循环冗余校验(CRC)、前向纠错码等。

这些技术能够检测和纠正数据传输中的错误,提高数据的可靠性。

6. 访问控制:数据链路层通过访问控制来解决多个设备共享同一物理链路资源的问题。

它定义了一些协议和算法来管理和控制设备对物理链路的访问。

常见的访问控制技术有载波监听多路访问(CSMA)和以太网的载波监听多路访问/冲突检测(CSMA/CD)等。

综上所述,数据链路层的主要功能是将网络层传输的数据封装成可靠的帧,并通过帧同步、数据链路管理、流量控制、差错控制和访问控制等技术来确保数据的可靠传输和共享。

它在物理层和网络层之间起着桥梁的作用,是实现网络通信的重要组成部分。

数据通信与计算机网络第五版第三章数据链路层3-1 数据链路(即逻辑链路)与链路(即物理链路)有何区别?“电路接通了”与“数据链路接通了”的区别何在?解答:所谓链路就是从一个结点到相邻结点的一段物理线路,而中间没有任何其他的交换结点。

在进行数据通信时,两个计算机之间的通信路径往往要经过许多段这样的链路。

可见链路只是一条路径的组成部分。

数据链路则是另一个概念。

这是因为当需要在一条线路上传送数据时,除了必须有一条物理线路外,还必须有一些必要的通信协议来控制这些数据的传输(这将在后面几节讨论)。

若把实现这些协议的硬件和软件加到链路上,就构成了数据链路。

这样的数据链路就不再是简单的物理链路而是个逻辑链路了。

“电路接通了”仅仅是物理线路接通了通信双方可以在上面发送和接收0/1比特了,而“数据链路接通了”表明在该物理线路接通的基础上通信双方的数据链路层协议实体已达成了一致并做好了在该链路上发送和接收数据帧的准备(可能互相要协商某些数据链路层参数)。

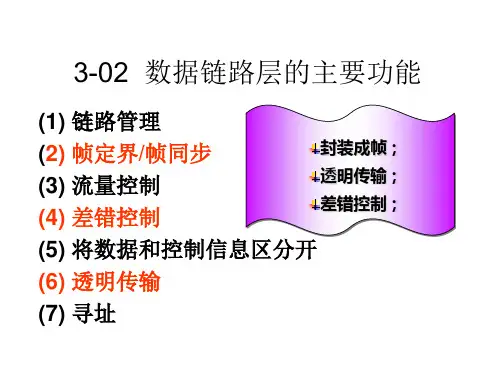

3-2 数据链路层包括哪些主要功能?试讨论数据链路层做成可靠的链路层有哪些优点和缺点。

解答:数据链路层的链路控制的主要功能包括:封装成帧、透明传输和差错检测,可选功能包括可靠传输、流量控制等。

在数据链路层实现可靠传输的优点是通过点到点的差错检测和重传能及时纠正相邻结点间传输数据的差错。

若在数据链路层不实现可靠传输由高层如运输层通过端到端的差错检测和重传来纠正这些差错会产生很大的重传时延。

但是在数据链路层实现可靠传输并不能保证端到端数据传输的可靠,如由于网络拥塞导致路由器丢弃分组等。

因此,即使数据链路层是可靠的,在高层如运输层仍然有必要实现端到端可靠传输。

如果相邻结点间传输数据的差错率非常低,则在数据链路层重复实现可靠传输就会给各结点增加过多不必要的负担。

3-3 网络适配器的作用是什么?网络适配器工作在哪一层?解答:网络适配器的作用就是实现数据链路层和物理层的功能。

适配器接收和发送各种帧时不使用计算机的CPU 。

简述数据链路层功能

数据链路层是OSI参考模型中的第二层,在计算机网络中起着重要的作用。

数据链路层的主要功能包括以下几点:

1. 封装数据帧:数据链路层将从上层传来的数据添加首部和尾部,封装成数据帧。

数据帧包括了目的地址、源地址、控制信息、数据等内容,用于在物理层进行传输。

2. 控制帧同步:数据链路层通过控制帧同步,保证了数据帧的正确传输。

控制帧同步包括了帧起始符、帧结束符、帧同步字段等内容。

3. 差错控制和流量控制:数据链路层通过差错控制和流量控制,保证了数据的正确性和可靠性。

差错控制包括了纠错和检错,可以检测和纠正因信道干扰等原因所引起的误码。

流量控制则是通过发送和接收端的协调,保证了数据的平稳传输。

4. 寻址和访问控制:数据链路层通过MAC地址实现了寻址和访问控制。

MAC地址是唯一标识网络设备的硬件地址,通过MAC地址可以确定数据帧的接收方和发送方。

总的来说,数据链路层是实现网络中数据传输的基础,通过封装数据帧、控制帧同步、差错控制、流量控制、寻址和访问控制等功能,保证了数据在物理层的正确传输。

- 1 -。

简述数据链路层功能数据链路层是计算机网络体系结构中的一层,位于物理层之上,负责在物理连接上传输数据帧。

它的主要功能是提供可靠的数据传输和错误检测与纠正。

数据链路层的主要功能包括以下几个方面:1. 数据封装与解封装:在数据链路层中,数据被封装成数据帧进行传输。

数据链路层将上层传来的数据进行分组,并在每个数据帧中添加必要的控制信息,如帧起始标志、帧长度和校验码等。

接收端根据这些控制信息对数据帧进行解封装,提取出有效数据。

2. 数据帧传输:数据链路层负责将封装好的数据帧通过物理介质传输到接收端。

在进行数据传输时,数据链路层需要处理物理介质的特性,如传输速率、传输距离和传输介质的可靠性等。

它通过使用各种传输介质和传输技术,如以太网、无线局域网等,来实现数据的可靠传输。

3. 媒体访问控制:在共享介质的网络中,多个主机同时访问网络时可能会发生碰撞。

数据链路层通过媒体访问控制(MAC)协议来解决这个问题。

MAC协议可以分为两种类型:静态分配和动态分配。

静态分配方式是预先为每个主机分配固定的时间片,轮流使用介质来避免碰撞;动态分配方式则是通过竞争机制来决定哪个主机可以访问介质。

4. 错误检测与纠正:数据链路层在传输数据帧的过程中,容易受到噪声、干扰和传输错误的影响。

为了保证数据传输的可靠性,数据链路层会使用一些错误检测与纠正的技术。

常用的技术包括奇偶校验、循环冗余校验(CRC)和海明码等。

通过这些技术,接收端可以检测出传输过程中可能发生的错误,并进行纠正。

5. 流量控制与数据帧的确认:数据链路层还负责控制数据的流量,以防止发送方发送过多的数据导致接收方无法处理。

为了实现流量控制,数据链路层使用了滑动窗口协议。

发送方会根据接收方的反馈信息,动态地调整发送窗口的大小,以控制数据的发送速率。

同时,接收方会发送确认帧来告知发送方已接收到的数据帧,以保证数据的可靠传输。

6. 链路管理与地址解析:数据链路层还负责链路的建立与释放,以及链路的管理。

六、数据链路层功能与协议1、数据链路层的功能数据链路层在物理层提供服务的基础上向⽹络层提供服务。

作⽤:加强物理层传输原始⽐特流的功能,将物理层提供的可能出错的物理连接改造成逻辑上⽆差错的数据链路。

让它对⽹络层表现为⼀条⽆差错的链路。

1.1、为⽹络层提供的服务1.1.1、⽆确认的⽆连接的服务:源机器发送数据帧之前不⽤先建⽴链路连接,⽬的机器收到数据帧后也不要发回确认。

对丢失的帧,数据链路层不负责重发⽽交给上层处理,⽤来实时通信或者误码率较低的通信信道。

以太⽹就是这种机制服务1.1.2、有确认⽆连接的服务:源机器发送数据帧不需要建⽴链路连接,但是⽬的机器收到数据帧后必须发回确认。

源机器在所规定的时间内没有收到确认信号,就会重新传丢失的帧。

⽤来提⾼传输的可靠性。

这种服务常⽤在误码率⾼的通信信道,⽐如⽆线通信。

1.1.3、有确认的⾯向连接的服务:帧传输分为三个过程:建⽴数据链路,传输帧,释放数据链路。

这种服务⽤语通信要求,可靠性,实时性较⾼的情况下。

注:有连接就⼀定要有确认1.2数据链路层的链路管理1.2.1、数据链路层,连接的建⽴,维持,释放,三个过程叫做链路管理,主要还是⾯向连接的服务两个⼯作栈之间进⾏传输信息的时候,必须将⽹络层的分组(package)封装成帧(Frame),然后⽤帧的格式进⾏传送。

在数据的前后分别加上帧头和帧尾,就构成了帧。

1.2.2、帧头和帧尾的作⽤:确定帧的界限,也就是帧定界。

HDLC标准帧格式:前后都有标志位F(01111110)透明传输:不管所传数据是什么样的⽐特组合,都可以在连路上传送1.3、流量控制由于发送⽅和接收⽅的⼯作速率和缓存空间的差异,可能出现发送⽅发送能⼒⼤于接收⽅的能⼒。

如果不对链路上的信息流量限制,前⾯来不及接收的帧就会被后⾯不断发送的帧淹没,造成帧的丢失⽽出错。

流量控制:就是限制发送⽅的数据流量,使其发送速率不超过接收速率。

其实流量控制其它层也提供这个功能,只不过控制的对象不同⽽已。

第三章数据链路层重点内容(⼀)数据链路层的功能(⼆)组帧(三)差错控制1、检错编码2、纠错编码(四)流量控制与可靠传输机制1、流量控制、可靠传输与滑动窗⼝机制2、停⽌-等待协议3、后退N帧协议(GBN)4、选择重传协议(SR)⼀、使⽤点对点信道的数据链路层1、数据链路和帧链路是⼀条⽆源的点到点的物理线路段,中间没有任何其他的交换结点数据链路除了物理线路外,还必须有通信协议来控制这些数据的传输。

若把实现这些协议的硬件和软件加到链路上,就构成了数据链路常常在两个对等的数据链路层之间有⼀个数字管道,⽽在这条数字管道上传输的数据是帧2、基本问题(功能)(1)封装成帧封装成帧就是在⼀段数据的前后分别添加⾸部和尾部,这样就构成了⼀个帧。

接收端在收到物理层上交的⽐特流,就能根据⾸部和尾部的标记,从收到的⽐特流区别帧的开始和结束(⾸部和尾部还夹杂着控制信息)数据链路帧的特点数据部分的前⾯和后⾯分别添加上⾸部和尾部,构成⼀个完整的帧。

帧是数据链路层的数据传送单元。

⾸部和尾部还包括许多必要的控制信息每⼀种链路层协议都规定了所能传送的帧的数据部分长度上限——最⼤传送单元MTU⼀个控制字符SOH放在⼀个帧的最前⾯,表⽰帧的⾸部开始。

另⼀个控制字符EOT表⽰帧的结束(⼀般情况下,⾸部和尾部的长度加起来⼀般⼩于原始报⽂的长度)(2)透明传输“在数据链路层透明传输数据”表⽰⽆论什么样的⽐特组合的数据都能够通过这个数据链路层链路采⽤字节填充法,来确保上⽅情况的发⽣(3)差错检测传输错误的⽐特占所传输⽐特总数的⽐率称为误码率BER。

例如,误码率为10的负⼗次⽅时,表⽰平均每传送10的⼗次⽅个⽐特就会出现⼀个⽐特的差错在计算机⽹络传输数据时,必须采⽤各种差错检测措施。

⽬的在数据链路层⼴泛使⽤了循环冗余校验技术(CRC)CRC①在发送端,先把数据划分组,假定每组k个⽐特。

现假定待传送的数据M=1010001101(k=10)。

CRC运算就是在数据M的后⾯添加供差错检验⽤的冗余吗,然后构成⼀个帧发送出去,⼀共发送(k+n)位设n=5,P=110101(P是除数),模2运算的结果是:Q=1101010110余数R=01110将余数R作为冗余码添加在数据M的后⾯发送出去,即发送的数据是101000110101110,或2的n次⽅乘以M+R在数据后⾯添加上的冗余码称为帧检验序列FCS循环冗余检验CRC和帧检验序列FCS并不等同CRC是⼀种常⽤的检错⽅法,⽽FCS是添加在数据后⾯的冗余码FCS可以⽤CRC这种⽅法得出,但CRC并⾮⽤来获得到FCS的唯⼀⽅法②在接收端把接收到的数据以帧为单位进⾏CRC检验:把收到的每⼀个帧都除以同样的除数P(摸2运算),然后检验得到的余数R③在接收端对收到的每⼀帧经过CRC检验后,有以下两种情况:(a)若得出的余数R=0,则判定这个帧没有差错,就接受(b)若余数R≠0,则判定这个帧有差错,(但⽆法确定究竟是哪⼀位或哪⼏位出现了差错),就丢弃仅⽤循环冗余检验CRC差错检测技术只能做到⽆差错接受“⽆差错接受”是指:“凡是接受的帧(不包括丢弃的帧),我们都能以⾮常接近于1的概率认为这些帧在传输过程中没有产⽣差错”。

第三章习题解答3.1简述数据链路层的功能。

答:数据链路层是在物理层提供的比特流传送服务的基础上,通过一系列的控制和管理,构成透明的、相对无差错的数据链路,向网络层提供可靠、有效的数据帧传送的服务。

其主要功能包括:链路管理,帧定界,流量控制,差错控制,数据和控制信息的识别,透明传输,寻址。

3.2 试解释以下名词:数据电路,数据链路,主站,从站,复合站。

答:数据电路是一条点到点的,由传输信道及其两端的DCE构成的物理电路段,中间没有交换节点。

数据电路又称为物理链路,或简称为链路。

数据链路是在数据电路的基础上增加传输控制的功能构成的。

一般来说,通信的收发双方只有建立了一条数据链路,通信才能够有效地进行。

在链路中,所连接的节点称为“站”。

发送命令或信息的站称为“主站”,在通信过程中一般起控制作用;接收数据或命令并做出响应的站称为“从站”,在通信过程中处于受控地位。

同时具有主站和从站功能的,能够发出命令和响应信息的站称为复合站。

3.3 数据链路层流量控制的作用和主要功能是什么?答:流量控制简称“流控”,是协调链路两端的发送站、接收站之间的数据流量,以保证双方的数据发送和接收达到平衡的一种技术。

在计算机网络中,由于接收方往往需要对接收的信息进行识别和处理,需要较多的时间,通常发送方的发送速率要大于接收方的接收能力。

当接收方的接收处理能力小于发送方的发送能力时,必须限制发送方的发送速率,否则会造成数据的丢失。

流量控制就是一种反馈机制,接收方随时向发送方报告自己的接收情况,限制发送方的发送速率。

保证接收方能够正常、有序地接收数据。

3.4 在停止-等待协议中,确认帧是否需要序号?为什么?答:在停止-等待协议中,由于每次只确认一个已经发送的帧,确认帧可以不需要序号。

但在一些特殊情况下会出现问题。

如果发送方在超时重发一个帧后又收到了迟到的确认,就不能确定该应答是对哪一个帧的确认,并可能导致随后的传送过程重新差错。

3.5 解释为什么要从停止-等待协议发展到连续ARQ协议。

数据链路层的功能

数据链路层是OSI模型中的第二层,位于物理层和网络层之间。

它的主要功能是在物理层提供的物理连接上建立可靠的数据传输通路,以及实现数据的分组、传输和接收。

数据链路层的功能主要包括以下几个方面:

1. 封装与分帧:数据链路层通过封装网络层的数据,在数据包前添加数据链路层的首部和尾部,形成帧。

同时,数据链路层还负责将较长的数据分割成适当大小的数据帧,以便在物理层进行传输。

2. 物理寻址:数据链路层通过在帧首部中添加源和目的物理地址,实现数据在网络中的定位和传输。

每个网络节点都有唯一的物理地址,可使用该地址将数据帧从一个节点传输到另一个节点。

3. 媒体访问控制:在广播网络中,多个主机共享同一物理链路,数据链路层负责实施媒体访问控制方法,用于协调多个主机对共享媒体的访问,以避免发生冲突和碰撞。

4. 数据帧的传输和接收:数据链路层通过发送数据帧将数据从一个节点传输到另一个节点,并在接收端将接收到的数据帧进行解封装,提取出原始数据,并将其发送给上层的网络层。

5. 差错检测与纠正:数据链路层负责对接收到的数据帧进行差错检测,以确保数据的完整性和准确性。

常用的差错检测方法

包括循环冗余校验(CRC)和奇偶校验等。

6. 流量控制与可靠传输:数据链路层通过采用流量控制和可靠传输机制,确保发送方发送的数据不会超过接收方的处理能力,并提供可靠的数据传输服务,保证数据的正确性和顺序性。

数据链路层作为传输数据的基本单位,扮演着重要的角色。

它通过建立可靠的数据传输通路和提供数据的分组、传输和接收等功能,保证了上层协议的正常工作,并实现了数据在网络中的有效传输。

链路层的功能链路:两个结点之间的物理通道,链路的传输介质分为有线链路和⽆线链路,主要有双绞线,光纤,微波。

数据链路:两个结点之间的逻辑通路,把实现数据数据传输协议的硬件和软件加到链路上就构成数据链路。

结点:路由器,主机帧:链路层的数据协议单元。

封装⽹络层的数据报数据链路层负责从⼀个结点搬运数据报到另⼀个结点。

功能⼀:为⽹络层提供服务。

主要作⽤是加强物理层传输原始⽐特流的功能,使得物理层提供的可能出错的物理连接在数据链路层的加持下,改造成逻辑上⽆差错的链路。

对物理层的数据负责起来。

可以给⽹络层提供的服务有以下三种:①⽆确认⽆连接服务:主要⽤于实时通信。

只是为了快⽽快。

正如字⾯意思,⽬的主机收到数据后也不会发送确认信号,源主机也不会专门建⽴⼀个链路的连接。

即使帧丢失,数据链路层也不会负责重发。

误码率⽐较低②有确认⽆连接服务:仍然不会建⽴⼀条连接。

但是收到数据后会发给发送主机⼀个确认。

发送端要是没有收到确认信号,就会发送下⼀个。

适合误码率⽐较低的通信信道,⽐如⽆线信道。

③有确认⾯向连接服务:最安全,最可靠。

建⽴连接再发送下⼀个帧,直到收到确认信号,继续发送下⼀个信号。

有连接⼀定是有确认的,所以不存在⽆连接⾯向连接服务。

功能⼆:在⾯向连接时,负责连接的建⽴、维持、释放功能三:组帧给⽹络层传输下来的IP数据报前后分别添加帧⾸部和帧尾部。

接收端可以根据帧的⾸部和尾部的标记,就可以识别出这⼀段帧的开始和结束⾸部和尾部含有⾮常多重要的信息,差错控制信息,流量控制信息,物理地址信息,还有就是帧定界信息。

帧同步:接收⽅能够从接受的⼆进制⽐特流中识别出帧的起始和终⽌组帧:发送⽅添加帧⾸部尾部信息不同数据链路层协议,最⼤传输单元MTU的长度不同。

但是发送的时候还是都要遵守帧的数据部分要⼩于帧的MTU透明传输:不管所传数据是什么样⼦的⽐特组合,随便发,都能传输。

不存在传不了的。

好像看不见传输的内容⼀样(按道理逻辑讲,数据链路层是能看到传输的⽐特,毕竟经过数据链路层 ,⽆奈数据链路层透明传输!!)发送端组帧过程有四种⽅法:①字符(字节)计数法有帧都⽆法帧同步!!不常⽤。

数据链路层的主要功能:1、将数据包封装为帧;2、对等层通信,将帧交付给另一个节点的数据链路层;3、差错检测和流量控制.数据链路层传送的是帧。

封装成帧(framing)就是在一段数据的前后分别添加首部和尾部,确定帧的界限,构成帧。

首部和尾部的一个重要作用就是进行帧定界。

以太网的帧是数据链路层的封装,网络层的数据包被加上帧头和帧尾成为可以被数据链路层识别的数据帧(成帧)。

虽然帧头和帧尾所用的字节数是固定不变的,但依被封装的数据包大小的不同,以太网的长度也在变化,其范围是64~1518字节(不算8字节的前导字),由以下几个部分组成:起始字段地址字段长度和类型字段数据字段帧校验序列字段透明传输与转义: 发送端的数据链路层在数据中出现控制字符“SOH”或“EOT"的前面插入一个转义字符“ESC"(其十六进制编码是 1B)。

字节填充(byte stuffing)/字符填充(character stuffing):接收端的数据链路层在将数据送往网络层之前删除插入的转义字符。

如果转义字符也出现数据当中,那么应在转义字符前面插入一个转义字符。

当接收端收到连续的两个转义字符时,就删除其中前面的一个。

常用的冗余检验技术有:奇偶检验、方块检验和循环冗余检验。

奇校验:通过附加奇偶校验位,使所传输的信息中1的个数为奇数。

偶校验:通过附加奇偶校验位,使所传输的信息中1的个数为偶数。

循环冗余校验(CRC,Cyclical Redundancy Check):将所传输的除以一个预先设定的除数,所得的余数作为冗余比特,附加在要发送的数据的末尾。

这样实际传输的就能够被预先设定的除数整除。

当整个数据发送到接收方后,接收方利用同一个除数去除接收到的数据。

如果余数为0,则传输正确,否则有误。

运算规则:加法、减法均为异或运算,加法不进位,减法不借位。

在数据的末尾加上r个0,r等于除数的位数减1;使用二进制除法,所得的余数为循环冗余校验码(以上除法用的是模2除法,不考虑减法借位,即0-0=0、0-1=1、1—0=1、1-1=0);将循环冗余校验码替换数据末尾的r个0,得到整个传输的数据例如:假设待传送数据M=1010001101,选择某生成多项式P=110101,求CRC码。