普通话与方言常见语法差异对照表

- 格式:doc

- 大小:614.00 KB

- 文档页数:41

语言变异考察方言与普通话的异同与语言规范语言是人类社会交流的重要工具,随着地域、文化等因素的不同,语言也会出现变异。

方言和普通话作为中国的两种主要语言形式,在语言变异方面有着明显的异同。

本文将从语音、词汇和语法三个方面,探讨方言与普通话的区别,同时也会对语言规范进行一定的探讨。

一、语音方面的异同方言和普通话在语音方面有着较为明显的差异。

方言往往具有浓重的地域特色,发音更为独特。

以江苏方言和普通话为例,普通话中的鼻音音节常常没有强调,而江苏方言中则较为明显。

此外,方言中的声母、韵母的发音方式也与普通话有所不同。

方言的语音较为接近当地人的发音习惯,可以帮助人们更好地区别方言的使用者。

二、词汇方面的异同方言和普通话在词汇方面的异同主要体现在词汇的使用和词义的理解上。

由于地域和文化的差异,方言中存在一些独特的词汇,这些词汇在普通话中并不常见。

例如,四川方言中的“嘚瑟”一词,在普通话中并没有明确的对应词汇。

此外,方言中也存在一些词义上的差异,同样的词汇在方言和普通话中的含义可能并不相同。

这需要使用者在不同语境中灵活运用。

三、语法方面的异同方言和普通话在语法方面也存在明显的差异。

方言往往有着更为灵活的语法结构,而普通话则更为注重语法的规范性。

例如,广东话中可以用“个”作为量词,而在普通话中则需要使用具体的量词。

此外,方言中一些特殊的语法结构,如四川话中的“了哦”表达否定,也与普通话存在差异。

语言规范是保持语言纯净和交流准确的基础,无论是方言还是普通话都需要遵守规范。

在方言的使用上,需要注意使用场合和语境,避免过度使用方言。

对于普通话来说,要注意语法和发音的准确性,避免非标准用法和发音,保持良好的语言规范。

总之,方言和普通话在语音、词汇和语法等方面存在着明显的异同。

方言往往具有浓重的地域特色,而普通话则更强调语言的规范性。

无论方言还是普通话,合理运用并遵守语言规范是保持语言交流准确的重要手段。

通过对语言变异的考察,我们可以更好地理解方言与普通话的差异,并为语言规范的传承提供参考。

普通话水平测试培训第一部分概述一、为什么要进行普通话水平测试普及共同语是一个国家文明程度的重要标志;是爱国主义、民族凝聚力的具体表现;是经济和社会发展的现实需要;是任何一个工业化国家所必须完成的历史任务。

语言是交际的工具和载体,语言的统一和规范是社会进步的需要,也是一个国家文明程度高低的标志。

西方发达国家早在200年以前、日本人也在100年以前普及了通用语言。

通用语的普及关系到国家的统一、民族的团结,关系到社会的进步和对外交流,代表着先进文化的发展方向。

(一)法律法规的规定2001年1月1日起施行的《中华人民共和国国家通用语言文字法》第十九条规定:“凡以普通话作为工作语言的岗位,其工作人员应当具备说普通话的能力。

”“以普通话作为工作语言的播音员、节目主持人和影视话剧演员、教师、国家机关工作人员的普通话水平应当分别达到国家规定的等级标准,对尚未达到国家规定的普通话等级标准的,分别情况进行培训。

”各类人员应达到的普通话水平等级标准:1、播音员、节目主持人和影视、话剧演员为一级乙等以上水平,其中省级广播电台、电视台的播音员为一级甲等水平;2、教师和申请教师资格证的人员为二级乙等以上水平,其中语文教师和对外汉语教学教师为二级甲等以上水平、普通话语音教师为一级乙等以上水平;3、国家机关工作人员为三级甲等以上水平;4、公共服务行业中直接面向公众服务的广播员、解说员、话务员、导游等为二级乙等以上水平●对公务员人事部、教育部、国家语委(人发[1999]46号)文件“各地各部门要采取措施,加强对公务员普通话的培训,同时,要正确处理好工作与培训的关系。

通过培训,原则要求1954年1月1日以后出生的公务员达到普通话三级甲等以上水平;对1954年1月1日以前出生的公务员不作达标的硬性要求,但鼓励努力提高普通话平。

”●对教师国家教委、语委《关于进一步加强学校普及普通话和用字规范化工作的通知》(教语用[2000]1号)“普通话合格应作为教师业务考核内容和录用教师条件之一,教师应达到《教师资格条例实施办法》规定的普通话等级标准:各级各类学校和幼儿园以及其他教育机构教师应不低于二级乙等,其中语文教师和对外汉语教师不低于二级甲等,语音教师不低于一级乙等。

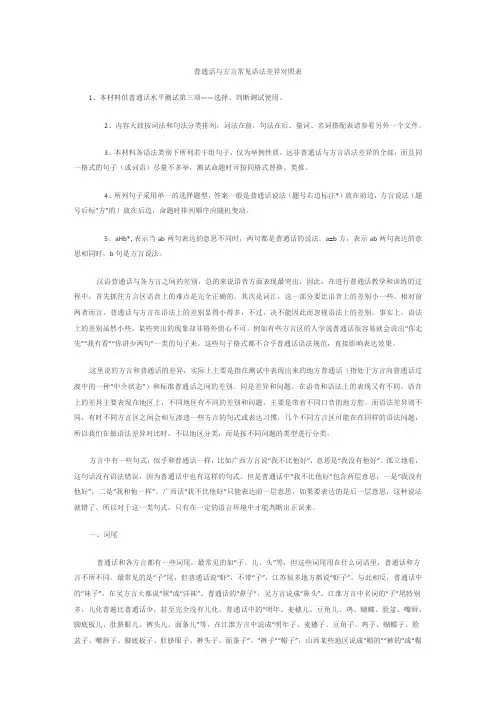

普通话与方言常见语法差异对照1、本材料内容大致按词法和句法分类排列,词法在前,句法在后。

2、本材料各语法类别下所列若干组句子,仅为举例性质,远非普通话与方言语法差异的全部,而且同一格式的句子(或词语)尽量不多举,测试命题时可按同格式替换、类推。

4、所列句子采用单一的选择题型,答案一般是普通话说法(题号右边标注*)放在前边,方言说法(题号后标“方”的)放在后边,命题时排列顺序应随机变动。

5、a≠b*,表示当a b两句表达的意思不同时,两句都是普通话的说法。

a=b方,表示a b两句表达的意思相同时,b句是方言说法。

汉语普通话与各方言之间的差别,总的来说语音方面表现最突出,因此,在进行普通话教学和训练的过程中,首先抓住方言区语音上的难点是完全正确的。

其次是词汇,这一部分要比语音上的差别小一些。

相对前两者而言,普通话与方言在语法上的差别显得小得多,不过,决不能因此而忽视语法上的差别。

事实上,语法上的差别虽然小些,某些突出的现象却非格外留心不可。

例如有些方言区的人学说普通话很容易就会说出“你走先”“我有看”“你讲少两句”一类的句子来。

这些句子格式都不合乎普通话语法规范,直接影响表达效果。

这里说的方言和普通话的差异,实际上主要是指在测试中表现出来的地方普通话(指处于方言向普通话过渡中的一种“中介状态”)和标准普通话之间的差别。

同是差异和问题,在语音和语法上的表现又有不同。

语音上的差异主要表现在地区上,不同地区有不同的差别和问题,主要是带着不同口音的地方腔。

而语法差异则不同,有时不同方言区之间会相互渗透一些方言的句式或表达习惯,几个不同方言区可能在在同样的语法问题,所以我们在做语法差异对比时,不以地区分类,而是按不同问题的类型进行分类。

方言中有一些句式,似乎和普通话一样,比如广西方言说“我不比他好”,意思是“我没有他好”。

孤立地看,这句话没有语法错误,因为普通话中也有这样的句式。

但是普通话中“我不比他好”包含两层意思:一是“我没有他好”,二是“我和他一样”。

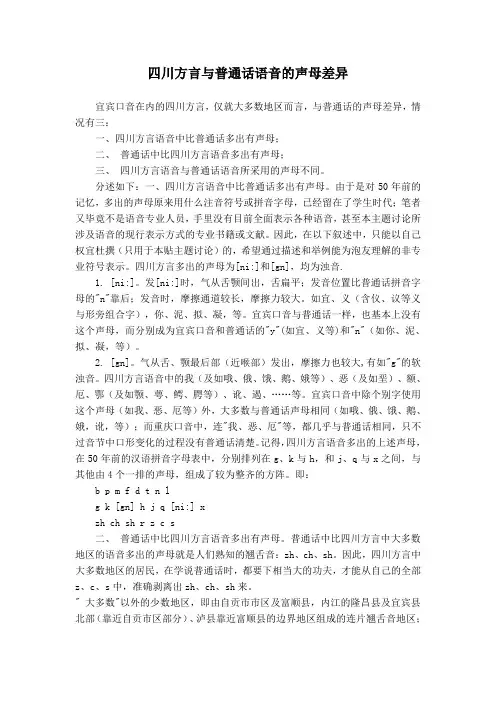

四川方言与普通话语音的声母差异宜宾口音在内的四川方言,仅就大多数地区而言,与普通话的声母差异,情况有三:一、四川方言语音中比普通话多出有声母;二、普通话中比四川方言语音多出有声母;三、四川方言语音与普通话语音所采用的声母不同。

分述如下:一、四川方言语音中比普通话多出有声母。

由于是对50年前的记忆,多出的声母原来用什么注音符号或拼音字母,已经留在了学生时代;笔者又毕竟不是语音专业人员,手里没有目前全面表示各种语音,甚至本主题讨论所涉及语音的现行表示方式的专业书籍或文献。

因此,在以下叙述中,只能以自己权宜杜撰(只用于本贴主题讨论)的,希望通过描述和举例能为泡友理解的非专业符号表示。

四川方言多出的声母为[ni:]和[gn],均为浊音.1. [ni:]。

发[ni:]时,气从舌颚间出,舌扁平;发音位置比普通话拼音字母的"n"靠后;发音时,摩擦通道较长,摩擦力较大。

如宜、义(含仪、议等义与形旁组合字),你、泥、拟、凝,等。

宜宾口音与普通话一样,也基本上没有这个声母,而分别成为宜宾口音和普通话的"y"(如宜、义等)和"n"(如你、泥、拟、凝,等)。

2. [gn]。

气从舌、颚最后部(近喉部)发出,摩擦力也较大,有如"g"的软浊音。

四川方言语音中的我(及如哦、俄、饿、鹅、娥等)、恶(及如垩)、额、厄、鄂(及如颚、萼、鳄、腭等)、讹、遏、……等。

宜宾口音中除个别字使用这个声母(如我、恶、厄等)外,大多数与普通话声母相同(如哦、俄、饿、鹅、娥,讹,等);而重庆口音中,连"我、恶、厄"等,都几乎与普通话相同,只不过音节中口形变化的过程没有普通话清楚。

记得,四川方言语音多出的上述声母,在50年前的汉语拼音字母表中,分别排列在g、k与h,和j、q与x之间,与其他由4个一排的声母,组成了较为整齐的方阵。

即:b p m f d t n lg k [gn] h j q [ni:] xzh ch sh r z c s二、普通话中比四川方言语音多出有声母。

普通话与方言常见语法差异对照表1、本材料供普通话水平测试第三项——选择、判断测试使用。

2、内容大致按词法和句法分类排列,词法在前,句法在后。

量词、名词搭配表请参看另外一个文件。

3、本材料各语法类别下所列若干组句子,仅为举例性质,远非普通话与方言语法差异的全部,而且同一格式的句子(或词语)尽量不多举,测试命题时可按同格式替换、类推。

4、所列句子采用单一的选择题型,答案一般是普通话说法(题号右边标注*)放在前边,方言说法(题号后标“方”的)放在后边,命题时排列顺序应随机变动。

5、aHb*,表示当ab两句表达的意思不同时,两句都是普通话的说法。

a=b方,表示ab两句表达的意思相同时,b句是方言说法。

汉语普通话与各方言之间的差别,总的来说语音方面表现最突出,因此,在进行普通话教学和训练的过程中,首先抓住方言区语音上的难点是完全正确的。

其次是词汇,这一部分要比语音上的差别小一些。

相对前两者而言,普通话与方言在语法上的差别显得小得多,不过,决不能因此而忽视语法上的差别。

事实上,语法上的差别虽然小些,某些突出的现象却非格外留心不可。

例如有些方言区的人学说普通话很容易就会说出“你走先”“我有看”“你讲少两句”一类的句子来。

这些句子格式都不合乎普通话语法规范,直接影响表达效果。

这里说的方言和普通话的差异,实际上主要是指在测试中表现出来的地方普通话(指处于方言向普通话过渡中的一种“中介状态”)和标准普通话之间的差别。

同是差异和问题,在语音和语法上的表现又有不同。

语音上的差异主要表现在地区上,不同地区有不同的差别和问题,主要是带着不同口音的地方腔。

而语法差异则不同,有时不同方言区之间会相互渗透一些方言的句式或表达习惯,几个不同方言区可能在在同样的语法问题,所以我们在做语法差异对比时,不以地区分类,而是按不同问题的类型进行分类。

方言中有一些句式,似乎和普通话一样,比如广西方言说“我不比他好”,意思是“我没有他好”。

孤立地看,这句话没有语法错误,因为普通话中也有这样的句式。

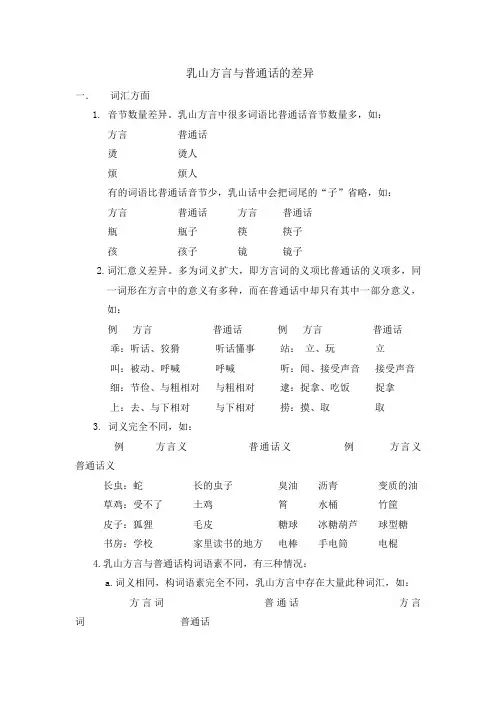

乳山方言与普通话的差异一.词汇方面1.音节数量差异。

乳山方言中很多词语比普通话音节数量多,如:方言普通话烫烫人烦烦人有的词语比普通话音节少,乳山话中会把词尾的“子”省略,如:方言普通话方言普通话瓶瓶子筷筷子孩孩子镜镜子2.词汇意义差异。

多为词义扩大,即方言词的义项比普通话的义项多,同一词形在方言中的意义有多种,而在普通话中却只有其中一部分意义,如:例方言普通话例方言普通话乖:听话、狡猾听话懂事站:立、玩立叫:被动、呼喊呼喊听:闻、接受声音接受声音细:节俭、与粗相对与粗相对逮:捉拿、吃饭捉拿上:去、与下相对与下相对捞:摸、取取3. 词义完全不同,如:例方言义普通话义例方言义普通话义长虫:蛇长的虫子臭油沥青变质的油草鸡:受不了土鸡筲水桶竹筐皮子:狐狸毛皮糖球冰糖葫芦球型糖书房:学校家里读书的地方电棒手电筒电棍4.乳山方言与普通话构词语素不同,有三种情况:a.词义相同,构词语素完全不同,乳山方言中存在大量此种词汇,如:方言词普通话方言词普通话豆枕枕头麻虎狼吴次倒霉糊了八突然盲盲看看夜来昨天解八子癞蛤蟆摸井盖一会儿咯咯当蝌蚪播刺冒毛毛虫产全都釜突烟囱饥困饿渴睡困稳放解八癞蛤蟆b.词义相同,构词语素部分相同,如:方言词普通话方言词普通话沃心恶心揍饭做饭信思寻思棒米玉米平塘池塘鸭巴鸭子c.构词语素相同,但排列顺序不同,如:方言词普通话方言词普通话月明明月才刚儿刚才5.表示颜色等形容词前缀与普通话差异很大方言词普通话方言词普通话条白雪白墨紫紫红显绿青绿通绿很绿水红粉色墨黑很黑方古热温暖坚硬定硬橘黄交黄细甜甜6.表地点名词后加“去”表示趋向,如:方言词普通话方言词普通话家去回家山去上山7.乳山方言很多词汇在表意和读音上都有自己的独特性,如:方言普通话方言普通话展蛋起球鞠鞠一种面团喜蛛一种小型蜘蛛木滞迟钝呆板吃晌吃午饭区角吝啬小心眼二、乳山话与普通话在语法上的差异(一)在词法上的差异1.以“小”为前缀的名词通常要儿化,如:方言普通话小板凳儿小板凳小羊儿小羊小兔儿小兔2.乳山话通常会省略词尾“子”,如:方言普通话孩孩子梳梳子镜镜子(一)句法上的差异1.句中往往省略“了”而把动词儿化,如:方言:我干儿一天活。

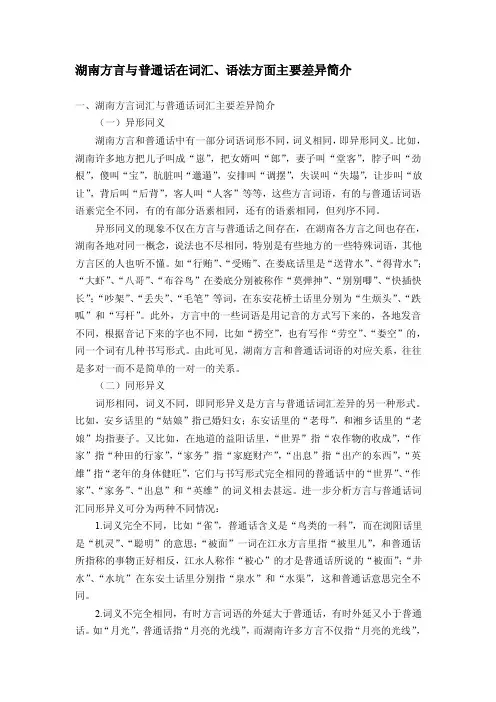

湖南方言与普通话在词汇、语法方面主要差异简介一、湖南方言词汇与普通话词汇主要差异简介(一)异形同义湖南方言和普通话中有一部分词语词形不同,词义相同,即异形同义。

比如,湖南许多地方把儿子叫成“崽”,把女婿叫“郎”,妻子叫“堂客”,脖子叫“劲根”,傻叫“宝”,肮脏叫“邋遢”,安排叫“调摆”,失误叫“失塌”,让步叫“放让”,背后叫“后背”,客人叫“人客”等等,这些方言词语,有的与普通话词语语素完全不同,有的有部分语素相同,还有的语素相同,但列序不同。

异形同义的现象不仅在方言与普通话之间存在,在湖南各方言之间也存在,湖南各地对同一概念,说法也不尽相同,特别是有些地方的一些特殊词语,其他方言区的人也听不懂。

如“行贿”、“受贿”、在娄底话里是“送背水”、“得背水”;“大虾”、“八哥”、“布谷鸟”在娄底分别被称作“莫弹抻”、“别别唧”、“快插快长”;“吵架”、“丢失”、“毛笔”等词,在东安花桥土话里分别为“生烦头”、“跌呱”和“写杆”。

此外,方言中的一些词语是用记音的方式写下来的,各地发音不同,根据音记下来的字也不同,比如“捞空”,也有写作“劳空”、“娄空”的,同一个词有几种书写形式。

由此可见,湖南方言和普通话词语的对应关系,往往是多对一而不是简单的一对一的关系。

(二)同形异义词形相同,词义不同,即同形异义是方言与普通话词汇差异的另一种形式。

比如,安乡话里的“姑娘”指已婚妇女;东安话里的“老母”,和湘乡话里的“老娘”均指妻子。

又比如,在地道的益阳话里,“世界”指“农作物的收成”,“作家”指“种田的行家”,“家务”指“家庭财产”,“出息”指“出产的东西”,“英雄”指“老年的身体健旺”,它们与书写形式完全相同的普通话中的“世界”、“作家”、“家务”、“出息”和“英雄”的词义相去甚远。

进一步分析方言与普通话词汇同形异义可分为两种不同情况:1.词义完全不同,比如“雀”,普通话含义是“鸟类的一科”,而在浏阳话里是“机灵”、“聪明”的意思;“被面”一词在江永方言里指“被里儿”,和普通话所指称的事物正好相反,江永人称作“被心”的才是普通话所说的“被面”;“井水”、“水坑”在东安土话里分别指“泉水”和“水渠”,这和普通话意思完全不同。

普通话与方言常见语法差异对照表1、本材料供普通话水平测试第三项——选择、判断测试使用。

2、容大致按词法和句法分类排列,词法在前,句法在后。

量词、名词搭配表请参看另外一个文件。

3、本材料各语法类别下所列若干组句子,仅为举例性质,远非普通话与方言语法差异的全部,而且同一格式的句子(或词语)尽量不多举,测试命题时可按同格式替换、类推。

4、所列句子采用单一的选择题型,答案一般是普通话说法(题号右边标注*)放在前边,方言说法(题号后标“方”的)放在后边,命题时排列顺序应随机变动。

5、a≠b*,表示当a b两句表达的意思不同时,两句都是普通话的说法。

a=b方,表示a b两句表达的意思相同时,b句是方言说法。

汉语普通话与各方言之间的差别,总的来说语音方面表现最突出,因此,在进行普通话教学和训练的过程中,首先抓住方言区语音上的难点是完全正确的。

其次是词汇,这一部分要比语音上的差别小一些。

相对前两者而言,普通话与方言在语法上的差别显得小得多,不过,决不能因此而忽视语法上的差别。

事实上,语法上的差别虽然小些,某些突出的现象却非格外留心不可。

例如有些方言区的人学说普通话很容易就会说出“你走先”“我有看”“你讲少两句”一类的句子来。

这些句子格式都不合乎普通话语法规,直接影响表达效果。

这里说的方言和普通话的差异,实际上主要是指在测试中表现出来的地方普通话(指处于方言向普通话过渡中的一种“中介状态”)和标准普通话之间的差别。

同是差异和问题,在语音和语法上的表现又有不同。

语音上的差异主要表现在地区上,不同地区有不同的差别和问题,主要是带着不同口音的地方腔。

而语法差异则不同,有时不同方言区之间会相互渗透一些方言的句式或表达习惯,几个不同方言区可能在在同样的语法问题,所以我们在做语法差异对比时,不以地区分类,而是按不同问题的类型进行分类。

方言中有一些句式,似乎和普通话一样,比如广西方言说“我不比他好”,意思是“我没有他好”。

孤立地看,这句话没有语法错误,因为普通话中也有这样的句式。

四川话与普通话的各种区别过去的不少人认为四川方言和普通话的差异主要在语音方面,词汇和语法的差别不大。

我们对四川方言词汇进行了调查,并对方言和普通话进行了对比,发现群众的口语和生活用语中使用和普通话不同的方言词汇比重较大,许多方言词汇外地人完全听不懂.例如:四川话普通话四川话普通话锅盔面饼相因便宜啥子什么霸铺哪个谁杂个;朗个怎么撇脱干脆;简单咖咖(音)角落、缝隙四川话和普通话在语法方面也有一些不同。

例如:四川话你做得来做不来他得不得走了搞不赢看倒起普通话你会不会做他会不会走了来不及看着四川话和普通话在常用名词方面的差异一、差异较大的常用名词举例四川话普通话四川话普通话二天以后、将来哈哈儿一会儿二回下回隔哈儿过一会儿上半天上午早先、在前以前手杆手臂、胳膊倒拐子胳膊肘儿肋巴骨肋骨醪糟儿江米酒叫鸡子蟋蟀老人公公公家家外婆宝器傻瓜、活宝牛牛儿陀螺梭梭板滑梯二、词根相同词缀不同的名词1.下面这些常用名词四川话常代词缀“子”,普通话却不带。

如:树、葱、蒜、羊、蚕、虾、蝉、鞋、今年、明年、哪年等2.下面这些词,四川话常带“子”词缀,普通话却带“儿”词缀。

如:“枣子、桃子、皮子、肝子、纸盒子、烟盒子、白心子(红苕)”普通话则说“枣儿、桃儿、皮儿、肝儿、纸盒儿、烟盒儿、白心儿”3.四川话里有些名词带词缀“巴”,普通话却不带“巴”词缀。

如:四川话泥巴盐巴牙巴普通话泥盐牙三、四川话里名词后面加“些”表示人或事物的多数。

普通话里在表人的名词后加“们”表示人的多数;表事物的名词后不加任何成分,也可表事物的多数。

例如:四川话学生些东西些桌子些普通话学生们东西桌子五、四川话里名词后面表示方位和时间、空间范围的“头、吼头”,普通话里说“里”或“里面、里头、里边”。

例如:四川话屋头学校头城头瓶瓶吼头普通话家里学校里城里瓶子里头四川话和普通话在常用动词方面的差异一、四川话中的一个动词或动词性短语,相当于普通话的一个动词或动词性短语。

浅析榆林方言词汇与普通话词汇的差异我们通常都认为方言间的差异主要是在于语音,而对于词汇和语法在方言间的差异不够重视。

近年来,有很多的学者开始关注方言词汇和语法的研究,而且随着研究的深入,已经有了很大的进展。

方言的词汇大部分与普通话是相同的,有差异的只有一小部分,而正是这一小部分起到了区别方言与方言、方言与普通话之间的作用。

本文主要参考《陕北方言词典》并结合对母语的感知,以榆林方言用词为标准来比较榆林方言词汇和普通话词汇的异同,以此来揭示榆林方言的词汇特点。

本文比较时以《现代汉语词典》为准。

一、词形上的差异词形差异是汉语方言词语差异最主要的表现。

我们对于词形差异的比较主要是对于榆林方言与普通话义同形异的词语。

以下我们主要从音节数量、构词语素、造词方式三个方面进行简要的分析。

1. 音节数量的差异(1)普通话中的一些双音节词,在榆林方言中为单音节词。

例如:普通话:缺少猴子看管漂亮得意妈妈手表桃子榆林方言:短猴照俊能妈表桃榆林方言中与普通话双音节词对应的单音节词有很多,有的完全是义同形异,如上例中的短、照、俊、能;有的是选择普通话中比较有区分特点的一个音节,如:猴、表、桃;而有的区别在于叠音与非叠音,普通话中的有些叠音的双音节词,在榆林方言中是不叠音的单音节词,这类词一般是表示亲属称谓的词,比如,妈妈—妈等。

(2)普通话中有的单音节词,在榆林方言中是双音节词。

例如:普通话:蹲章地痣云眉榆林方言:圪蹴戳子脚地隐记云彩眼眉(3)普通话中的一些双音节词,在榆林方言词中相对的是多音节词或短语。

例如:普通话:早晨元旦板凳手指口袋台阶榆林方言:大清早阳历年板凳子手指头倒衩子圪台子(4)榆林方言是双音节词,而普通话是多音词或短语,此类数量不多。

例如:普通话:自行车暖水瓶切菜板榆林方言:车子暖壶案板由上可以看出,从音节数量上来说,榆林方言的单音节词和多音节词多于普通话,双音节词较少。

2. 构词语素的差异由于人们认识事物角度的不同、思维方式的不同,以及语言自身的发展,所以对于表达同一事物会选择不同的语素、音节数量,这样就有了差异,而方言词汇特点形成的重要原因之一是语素选择的差异。

全国普通话水平测试最新等级评定标准大全全国普通话水平测试最新等级评定标准普通话水平划分为三个级别:一级、二级、三级,每个级别内划分两个等级:甲等,乙等,具体标准为:一级甲等:97分及其以上,朗读和自由交谈时,语音标准,词语、语法正确无误,语调自然,表达流畅。

测试总失分率在3%以内。

一级乙等:92分及其以上但不足97分,朗读和自由交谈时,语音标准,词语、语法正确无误,语调自然,表达流畅。

偶有字音、字调失误。

测试总失分率在8%以内。

二级甲等:87分及其以上但不足92分,朗读和自由交谈时,声韵调发音基本标准,语调自然,表达流畅。

少数难点音(平翘舌音、前后鼻尾音、边鼻音等)有时出现失误,词语、语法极少有误。

测试总失分率在13%以内。

二级乙等:80分及其以上但不足87分,朗读和自由交谈时,个别调值不准,声韵母发音有不到位现像。

难点音(平翘舌音、前后鼻尾音、边鼻音、fu-hu和z-zh-j不分、送气不送气、保留浊塞音和浊塞擦音、丢介音、复韵母单音化等)失误较多。

方言语调不明显。

有使用方言词、方言语法的情况。

测试总失分率在20%以内。

三级甲等:70分及其以上但不足80分,朗读和自由交谈时,声韵调发音失误较多,难点音超出常见范围,声调调值多不准。

方言语调较明显。

词汇、语法有失误。

测试总失分率在30%以内。

三级乙等:60分及其以上但不足70分,朗读和自由交谈时,声韵母发音失误较多,方音特征突出。

方言语调明显。

词汇、语法失误较多。

外地人听其谈话有听不懂的情况。

测试总失分率在40% 以内。

普通话水平划分为三个级别,每个级别内划分两个等次即三级六等。

其中:97分及其以上,为一级甲等;92分及其以上但不足97分,为一级乙等;87分及其以上但不足92分,为二级甲等;80分及其以上但不足87分,为二级乙等;70分及其以上但不足80分,为三级甲等;60分及其以上但不足70分,为三级乙等。

普通话等级考试注意事项有哪些1、读100个单音节时,每个声母出现一般不少于3次,方言里缺少的或容易混淆的酌量增加1-2次;每个韵母的出现一般不少于2次,方言里缺少的或容易混淆的韵母酌量增加1-2次。

普通话与方言常见语法差异对照表说明1、本材料供普通话水平测试第三项——选择、判断测试使用。

2、内容大致按词法和句法分类排列,词法在前,句法在后。

量词、名词搭配表请参看另外一个文件。

3、本材料各语法类别下所列若干组句子,仅为举例性质,远非普通话与方言语法差异的全部,而且同一格式的句子(或词语)尽量不多举,测试命题时可按同格式替换、类推。

4、所列句子采用单一的选择题型,答案一般是普通话说法(题号右边标注*)放在前边,方言说法(题号后标“方”的)放在后边,命题时排列顺序应随机变动。

5、a≠b*,表示当a b两句表达的意思不同时,两句都是普通话的说法。

a=b方,表示a b两句表达的意思相同时,b句是方言说法。

汉语普通话与各方言之间的差别,总的来说语音方面表现最突出,因此,在进行普通话教学和训练的过程中,首先抓住方言区语音上的难点是完全正确的。

其次是词汇,这一部分要比语音上的差别小一些。

相对前两者而言,普通话与方言在语法上的差别显得小得多,不过,决不能因此而忽视语法上的差别。

事实上,语法上的差别虽然小些,某些突出的现象却非格外留心不可。

例如有些方言区的人学说普通话很容易就会说出“你走先”“我有看”“你讲少两句”一类的句子来。

这些句子格式都不合乎普通话语法规范,直接影响表达效果。

这里说的方言和普通话的差异,实际上主要是指在测试中表现出来的地方普通话(指处于方言向普通话过渡中的一种“中介状态”)和标准普通话之间的差别。

同是差异和问题,在语音和语法上的表现又有不同。

语音上的差异主要表现在地区上,不同地区有不同的差别和问题,主要是带着不同口音的地方腔。

而语法差异则不同,有时不同方言区之间会相互渗透一些方言的句式或表达习惯,几个不同方言区可能在在同样的语法问题,所以我们在做语法差异对比时,不以地区分类,而是按不同问题的类型进行分类。

方言中有一些句式,似乎和普通话一样,比如广西方言说“我不比他好”,意思是“我没有他好”。

孤立地看,这句话没有语法错误,因为普通话中也有这样的句式。

但是普通话中“我不比他好”包含两层意思:一是“我没有他好”,二是“我和他一样”。

广西话“我不比他好”只能表达前一层意思,如果要表达的是后一层意思,这种说法就错了。

所以对于这一类句式,只有在一定的语言环境中才能判断出正误来。

一、词尾普通话和各方言都有一些词尾,最常见的如“子、儿、头”等,但这些词尾用在什么词语里,普通话和方言不所不同。

最常见的是“子”尾,但普通话说“虾”,不带“子”,江苏很多地方都说“虾子”。

与此相反,普通话中的“袜子”,在吴方言大都说“袜”或“洋袜”。

普通话的“鼻子”,吴方言说成“鼻头”。

江淮方言中名词的“子”尾特别多,儿化普遍比普通话少,甚至完全没有儿化。

普通话中的“明年、麦穗儿、豆角儿、鸡、蝴蝶、脸盆、嘴唇、脚底板儿、肚脐眼儿、裤头儿、面条儿”等,在江淮方言中说成“明年子、麦穗子、豆角子、鸡子、蝴蝶子、脸盆子、嘴唇子、脚底板子、肚脐眼子、裤头子、面条子”。

“裤子”“帽子”,山西某些地区说成“帽的”“裤的”或“帽儿”“裤儿”,“狐狸”说成“狐的”“狐子”。

山西方言还往往把儿化词语的“儿”尾去掉,前边的词语重叠。

各方言区还有一些普通话中没有的词尾,如吴方言普遍有“厨房间、厕所间、客堂间”的说法,普通话都不带“间”字。

南昌话中重叠副词的词尾“子”,相当于北京话的“儿”。

总体上说,方言中的词尾比普通话用得多些。

我们说普通话时,要多加注意,去掉这些词尾,或改用普通话的词尾。

a、腿变粗了。

b、腿子变粗了。

(选对a* b方)a、我买了一顶帽子、一条裤子。

b、我买了一顶帽的、一条裤的。

c、我买了一顶帽儿、一条裤儿。

(选对a* b c方)a、有一窝鸡都让狐狸吃了。

b、有一窝鸡都让狐的吃了。

c、有一窝鸡都让狐子给吃了。

(选对a* b c方)a、灯丝儿又断了。

b、灯丝的又断了。

c、灯丝子又断的。

(选对a* b c方)a、门上有一个眼儿。

b、门上有一个眼眼。

(选对a* b方)a、把瓶子上的盖儿拧开。

b、把瓶瓶上的盖盖拧开。

(选对a* b方)a、我捉住它的小腿,把它带回去。

b、我捉住它的小腿子,把它带回去。

(选对a* b方)a、我就这样度过了童年。

b、我就这样子度过了童年。

(选对a* b方)二、这普通话中,指示代词“这”用来指代人和事物,表示“近指”,与“那”(远指)相对。

在一些方言里常常没有“这”。

a、这支笔是谁的b、支笔是谁的(选对a* b方)a、这朵花真好看。

b、朵花真好看。

(选对a* b方)a、这本书是我的。

b、本书是我的。

(选对a* b方)三、数量福建等一些方言的称数法与普通话说法不大一样,有的方言区的人说普通话往往在数量上加以替代或省略。

a、他今年二十一岁。

b、他今年二一岁。

(选对a* b方)a、我有一百一十八块钱。

b、我有百一八块钱。

(选对a* b方)a、这大米有一千三百公斤。

b、这大米有千三公斤。

(选对a* b方)a、这座山有一千九百五十米高。

b、这座山有千九五米高。

c、这座山有一千九五为高。

(选对a* b c方)a、距离考试还有一个多月。

b、距离考试还有月把天/月把日。

(选对a* b方)a、我们写作业用了一个多月。

b、我们写作业用了一点半钟。

c、我们写作业用了点半钟。

(选对a* b c方)a、他审阅了二百一十三个方案。

b、他审阅了二百十三个方案。

(选对a* b方)四、二与两在普通话里,“两”一般只作基数词,“二”除了作基数词,还可以作序数词,但在一般量词如“层”的前面,“二”只能作序数词,“二层楼”是第二层楼的意思。

“二”与“两”都作基数词的时候,意思是一样的,但是根据普通话的习惯,用法也有许多不同。

一些方言的习惯说法也与普通话不一样。

a、二比二(竞赛比分)。

b、两比两。

(选对a* b方)a、二比五。

b、两比五。

(选对a* b方)a、他大约要两三个月才能回来。

b、他大约要二三个月才能回来。

(选对a* b方)a、还有二两油。

b、还有两两油。

(选对a* b方)a、下午两点多。

b、下午二点多。

(选对a* b方)a、我家住在二层。

b、我家住在两层。

(选对a* b方)a、两个人的世界。

b、二个人的世界。

(选对a* b方)五、给动词“给”在湖北、湖南等地常说成“把”,南昌话把“给”说成“到”,在结构上也有不同。

a、把书给他。

b、把书把给他。

c、把书把我。

(选对a* b c方)a、给我一本书。

b、拿一本书到我。

(选对a* b方)六、能(善于)“能”在普通话里一种意思是表示“善于”,前边可以有程度副词“很”“非常”修饰。

有些方言区用“会”代替“能”,普通话“程度副词+会”也有“善于”的意义,所以在这种情况下“能”和“会”通用。

“程度副词+不会”表示不善于,但“不能”的前面不可以用程度副词。

前面没有程度副词的“不会”和“不能”意义不同。

a、他很能说。

b、他很会说。

c、他很不会说话。

d、他很不能说话。

(选对a* b* c* d方)a、妈妈很能干活。

b、妈妈很会干活。

c、妈妈很不会干活。

d、妈妈很不能干活。

(选对a* b* c* d方)a、他不会不来。

(一定会来)b、他不能不来。

(一定要来)(选择a≠b*a=b方)七、能(可以)“能”在普通话中,还有“可以”的意思。

四川等地在句中动词的后面加“得”表示可以,可能做某种动作。

闽南方言也用“会”来表示可以、可能做某种动作。

a、这凳子能坐三个人。

b、这凳子坐得三个人。

c、这凳子会坐得三个人。

d、这凳子会坐三个人。

(选对a* b c d方)a、你能走吗能走。

b、你会走吗会。

c、你走得不走得。

(选对a* a=b方 c方)a、这条裤子你能穿。

b、这条裤子你会穿。

c、这条裤子你穿得。

(选对a* a=b方 c方)a、开了刀,他笑都不能笑。

b、开了刀,他笑都笑不得。

(选对a* b方)a、他伤好了,能走路了。

b、他伤没好,不能走路。

c、他伤好了,会走路了。

d、他伤没好,不会走路。

(选对a* a=c方 b=d方)a、可以看,不可以摸。

b、会看得,不会摸得。

(选对a* b方)a、路太滑,我不能开快车。

b、路太滑,我不敢开快车。

(选择a≠b*a=b方)a、他能听得懂。

b、他会听得来。

c、他听会来。

d、他能听得知。

e、他晓得听。

(选对a* b c d e方)八、来、去“来”“去”在普通话句子中都有两种功能:一个是实意动词,一个是意义虚化,在动词后只表示一咱趋向;但“来”“去”所表示的趋向相反。

在一些方言区中常常在“去”之前衍生出一个“来”字。

有的动词后的“去”又说成“来”。

闽南话中“来去”还有“将要”的意思,表示一种意向,指现在正开始行动。

a、我正要吃饭去。

b、我正要去吃饭。

c、我来去吃饭。

(选对a* b* c方)a、我告诉他。

b、我去告诉他。

c、我来去告诉他。

(选对a* b* c方)a、咱们逛街去。

b、咱们去逛街。

c、咱们来去逛街。

(选对a* b* c方)a、我们去问他。

b、我们来问他。

c、我们问他去。

d、我们去问他来。

(选对a≠b* “趋向不同”c* a=b方 d方)a、我们一起去看电影好吗b、我们一起来去看电影好吗(选对a* b方)九、起来普通话里趋向动词“起来”常放在动词或形容词之后,表示动作或状态的开始,格式有“动词+起+宾语+来”,有时也可以说成“宾语+动词+起来”。

有些方言把“起来”放在宾语之后。

a、下起雨来了。

b、下雨起来了。

(选对a* b方)a、说起话来没个完。

b、话说起来没个完。

c、说话起来没个完。

(选对a* b* c方)十、形容词重叠形容词在普通话中可以重叠,但单音节重叠一般要在后面加上“的”字,如“红”重叠为“红红的”。

但在湖北、浙江等一些方言里常常没有“的”。

有的方言里有三叠。

状态形容词及其重叠形式和某些方言中的表示法也不同。

另外要注意,性质形容词的重叠式和状态形容词不再受程度副词的修饰。

a、他的手洗得很白。

b、他的手洗得白白。

c、他的手洗得白白白。

(选对a* b c方)a、他穿着谈红色衣服。

b、他穿着浅红色衣服。

c、他穿着红红的衣服。

(普通话话“红红”是“很红”,闽南话“红红”是“有点儿红”)(选对a* b* c方)a、血红血红的b、血红红的c、红蛮红的d、红红哇的(选对a* b c d方)a、冷冰冰b、冰冰冷c、冷冰哒d、冰嘎凉(选对a* b c d方)a、雪白雪白的b、雪雪白的c、雪白白的(选对a* b c方)a、喷喷香b、香喷喷c、喷香香(选对a* b* c方)a、清清白白b、清清白c、清白清白(选对a* b c方)a、认认真真b、认认真(选对a* b方)a、高高兴兴b、高高兴(选对a* b方)a、大大方方b、大大方c、大方大方(选对a* b a≠c*)a、普普通通b、普普通(选对a* b方)十一、程度副词普通话里“很、太、非常”等程度副词可以直接放在动词、形容词之前表示动作、性状的程度,不能直接放在动词、形容词之后。