微生物学实验细菌染色

- 格式:ppt

- 大小:5.82 MB

- 文档页数:29

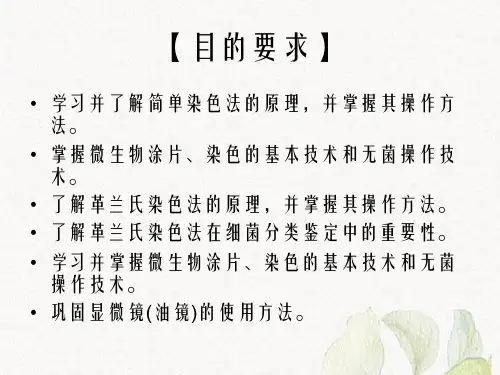

实验二:细菌的简单染色和革兰染色一、实验目的1.掌握细菌涂片的制备方法。

2.掌握细菌简单染色和革兰染色法的原理及操作步骤,识别细菌的革兰染色结果。

3.巩固显微镜油镜的使用方法。

4.学习无菌操作技术。

二、实验原理1、染色原理:细菌生长于酸性、中性和碱性溶液时常带负电荷,所以通常采用带正电荷的碱性染料(如美蓝、甲紫、碱性复红或孔雀绿等)使其着色。

当细菌分解糖类产酸时,细菌所带正电荷增加易被带负电的酸性染料(如伊红、酸性复红或刚果红)着色。

2、革兰染色法原理:革兰染色法可根据细菌细胞壁结构和成分的不同,将其分为革兰阳性菌和革兰阴性菌。

革兰阳性细菌的肽聚糖层较厚,经乙醇处理后使之发生脱水作用而使孔径缩小,结晶紫与碘的复合物保留在细胞内而不被脱色;而革兰阴性细菌的肽聚糖层很薄,脂肪含量高,经乙醇处理后部份细胞壁可能被溶解并改变其组织状态,细胞壁孔径大,不能阻止溶剂透入,因而将结晶紫与碘的复合物洗去而被脱色。

另外,革兰染色的差异并不能完全认为是化学的差别,也有物理结构不同的结果。

如酵母菌细胞壁的成份完全与细菌不同,但具有革兰染色阳性反应。

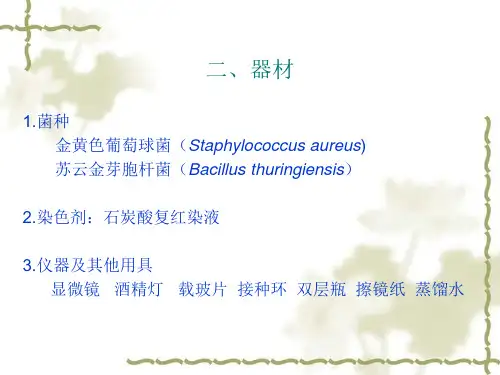

三、实验仪器,材料和用具1、仪器及用具:显微镜、酒精灯、火柴、接种环、载玻片、盖玻片、镊子、擦镜纸、镜油、无菌牙签2、菌种:大肠杆菌、枯草芽孢杆菌、葡萄球菌、牙垢、未知菌S1和S33、试剂:结晶紫染液、革氏碘液、洗脱液(95%乙醇溶液)、番红染液四、实验步骤(1)简单染色1、载玻片的处理:用纱布将取出的载玻片擦干,把要涂菌的部位在火焰上烤一下,冷却待用。

2、涂片:左手持菌液试管,右手持接种环在火焰上烧灼灭菌,待接种环冷却后在火焰旁从试管中取一环菌液,在洁净无脂的载玻片上涂一直径约2mm的均匀薄膜。

3、干燥:涂片后待其自然干燥。

4、固定:将以干燥好的涂片标本朝上,在酒精灯火焰上通过2~3次,要求载玻片温度不能超过60度,以手背触载片不烫为宜。

5、染色:滴加一滴结晶紫染液,染色1min。

微生物的染色实验报告微生物的染色实验报告一、引言微生物是一类极小的生物体,包括细菌、真菌和病毒等。

它们在自然界中广泛存在,对人类的生活和健康具有重要影响。

为了更好地研究微生物的形态和结构,染色实验成为一种常用的方法。

本实验旨在通过染色技术观察微生物的形态和结构。

二、实验材料和方法1. 实验材料:(1)细菌标本:如大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等;(2)染色试剂:如甲基蓝、碘液等;(3)显微镜和玻片。

2. 实验方法:(1)制备细菌涂片:取一滴细菌液滴在玻片上,用另一块玻片将其均匀涂开。

(2)甲基蓝染色:将制备好的细菌涂片放入甲基蓝溶液中浸泡片刻,然后用水冲洗净。

(3)碘液染色:将经过甲基蓝染色的细菌涂片放入碘液中浸泡片刻,然后用水冲洗净。

(4)观察:将染好色的细菌涂片放在显微镜下观察,并记录所见。

三、实验结果经过甲基蓝染色和碘液染色后,观察到细菌在显微镜下呈现出不同的形态和结构。

1. 大肠杆菌大肠杆菌是一种革兰氏阴性细菌,呈杆状。

在染色后,我们观察到大肠杆菌呈现出深蓝色,细胞形态清晰可见。

通过放大镜,我们可以看到大肠杆菌的细胞体长约为2-3微米,直径约为0.5微米。

细菌细胞内部还可观察到细胞核和胞质等结构。

2. 金黄色葡萄球菌金黄色葡萄球菌是一种革兰氏阳性细菌,呈球状。

在染色后,我们观察到金黄色葡萄球菌呈现出浅蓝色,细胞形态圆润。

放大镜下,我们可以看到葡萄球菌的细胞直径约为1微米左右,呈团状生长。

细菌细胞内部可见到细胞壁和胞质等结构。

四、实验讨论通过本实验,我们成功地使用染色技术观察了大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的形态和结构。

染色技术能够使细菌在显微镜下更加清晰可见,有助于研究微生物的特征和生理功能。

细菌的染色实验是一种常用的方法,不仅可以观察细菌的形态和结构,还可以帮助鉴定不同种类的细菌。

在实际应用中,染色技术在医学、食品安全和环境监测等领域具有重要作用。

例如,医生可以通过染色技术快速鉴定细菌感染的类型,从而指导治疗方案的选择。

微生物常用实验第一篇:细菌涂片染色实验细菌涂片染色实验是微生物学中最基本的实验之一。

通过染色方法,使细菌变得可见,便于观察形态、结构、数量等特征,有利于研究其生长、代谢、致病性等方面。

下面,我们来介绍细菌涂片染色实验的具体步骤:一、制备细菌涂片1.取出培养基上生长良好的细菌菌落,用不锈钢嵌片环沿中心点轻压一下。

2.将嵌片环中的菌落涂匀于无菌载玻片上,制备成直径约1厘米的薄片。

3.待载玻片上的细菌涂片晾干,并用火焰消毒。

二、涂片染色1.用火焰将铺有细菌涂片的玻片烤干。

2.将烤干的玻片浸入甲醇中,固定一分钟,再用水漱洗。

3.将玻片浸入碘酒中,固定一分钟,再用水漱洗。

4.将玻片浸入乙醇中,使背景颜色褪去,再用水漱洗。

5.将玻片浸入洋红染色液中,染色时间不超过1分钟。

6.用水冲洗干净,晾干后可以在显微镜下观察。

通过细菌涂片染色实验,我们可以直观地观察到细菌的形态、大小、聚集情况、颜色等,有助于鉴定细菌种类,并进一步深入研究其生物学特性。

第二篇:厌氧培养实验厌氧菌是一类生长需要在完全无氧条件下进行的微生物。

在许多疾病的发病机制中,厌氧菌都发挥着重要作用,因此,研究厌氧菌对于认识疾病的发病机制具有极其重要的意义。

下面,我们来介绍厌氧培养实验的具体步骤:一、制备厌氧培养基制备厌氧培养基是进行厌氧菌培养的关键。

具体操作步骤如下:1.准备培养基,并在其中加入培养菌株所需的配方和其他适宜的添加剂。

2.将培养基分装到无菌针筒或暗口瓶中。

3.在体积的一半至三分之二处加入去氧剂(一般为Thioglycolate或Dithiothreitol)。

二、厌氧细菌接种与培养1.准备厌氧细菌培养物的接种种子。

一般情况下,把生长适应在厌氧条件下的细菌进行分生处理来获得设计数量的细胞,并将其重新悬浮在与培养基相同的缓冲液中。

2.在无氧条件下接种厌氧菌,避免暴露于空气中。

可以通过使用瓶盖和橡胶塞的局部替代或全封闭气密容器的方法来实现无氧条件。

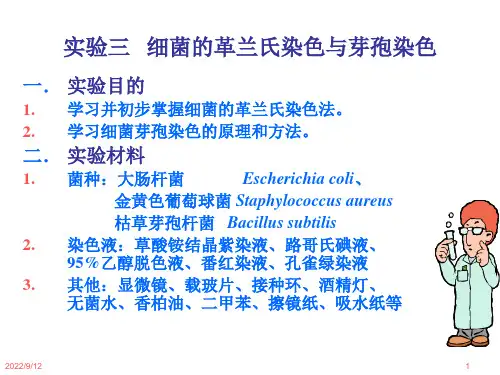

南京大学生物技术系实验报告题目细菌染色法姓名年04 月12 日【一、实验目的】1、学习微生物涂片、染色的基本技术,掌握细菌的染色法。

2、初步认识细菌的形态特征。

3、巩固显微镜(油镜)的使用方法和无菌操作技术。

【二、实验原理】1、革兰氏染色是广泛使用的细菌鉴别染色法,可将细菌分为革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌。

革兰氏阳性菌细胞壁肽聚糖层厚,经乙醇处理发生脱水作用,使孔径缩小、孔径降低、结晶紫与碘形成的大分子复合物保留在细胞内而不被脱色,结果使细胞呈紫色。

革兰氏阴性菌肽聚糖层薄,网状结构交联少,而且类脂含量较高,经乙醇处理后,类脂被溶解、细胞壁孔径变大,通透性增加,结晶紫与碘的复合物被溶出细胞壁,因而细胞被脱色,再经番红复染后细胞呈红色。

2、芽孢具有不易渗透的厚壁,着色及脱色均较困难,因此在做芽孢染色时先用着色力强的染料使芽孢与菌体都染上颜色,再用脱色液将菌体脱色,并用不同颜色的复染液复染,使芽孢与菌体染成不同的颜色。

3、在某些细菌细胞壁外形成一层较厚且固定的黏性物质称为荚膜(荚膜的厚薄,可因环境的不同而改变)。

荚膜与染料亲和力低,所以观察荚膜时,常使菌体与背景着色,把无色的荚膜衬托出来。

4、苏云金芽孢杆菌的晶体是特殊的细胞内含物,晶体的存在与否,是作为苏云金芽孢杆菌类生物的检验项目之一。

利用区别染色,可以达到区别晶体、芽孢和菌体细胞三者的目的。

【三、实验材料、主要仪器和试剂】1、材料:枯草芽孢杆菌(Staphylococcus aureus)、大肠杆菌(E. coli)、苏云金芽孢杆菌2、试剂:蒸馏水、草酸铵结晶紫染液、鲁古氏碘液、95%乙醇、0.5%蕃红水溶液、5%孔雀绿水溶液、黑墨素液、甲醇、苏丹黑、二甲苯3、仪器:接种环(×1)、酒精灯(×1)、载玻片(×5)、光学显微镜(×1)【四、操作步骤】1、革兰氏染色:涂片→固定→结晶紫→水洗→碘液→水洗→95%酒精→水洗→蕃红→水洗→干燥→镜检2、芽孢染色:涂片→固定→孔雀绿染色5min→水洗→蕃红→水洗→干燥→镜检3、荚膜染色法(选做):涂片→干燥→石炭酸复红→水红→吸干→黑墨素→镜检4、伴胞晶体染色(选做):涂片→固定→10%石炭酸复红→水洗→风干→镜检5、类脂染色(选做):涂片→固定→苏丹黑染色10min→水洗→吸干→二甲苯冲洗→蕃红→水洗→晾干→镜检6、清理器皿、实验桌面。

细菌的简单染色和革兰氏染色实验报告细菌的简单染色和革兰氏染色实验报告细菌是微生物中最常见的一类生物,它们广泛存在于自然界的各个角落,包括土壤、水体、空气等。

为了更好地了解细菌的形态和结构,科学家们开展了许多实验,其中包括细菌的简单染色和革兰氏染色。

一、细菌的简单染色实验细菌的简单染色是一种常用的染色方法,通过给细菌染色,可以使其在显微镜下更加清晰可见。

这种染色方法主要使用了一种叫做甲基蓝的染料。

在实验中,首先需要制备好细菌的涂片。

将一根无菌的钢丝棒蘸取一小滴细菌悬液,然后将其均匀地涂抹在玻璃片上。

待涂片干燥后,将其固定在火焰上加热的玻璃柱上,以使细菌附着在玻璃片上。

接下来,将制备好的涂片放入染色盒中,加入适量的甲基蓝染料,浸泡片刻。

然后,用蒸馏水轻轻冲洗涂片,直至水洗液不再有颜色流出。

最后,用纸巾轻轻吸干涂片上的水分,将其放入显微镜下观察。

在显微镜下观察,我们可以清楚地看到细菌的形态和结构。

不同种类的细菌可能会呈现出不同的形状,例如球状、杆状、螺旋状等。

通过简单染色,我们可以更好地观察和研究细菌的特征。

二、革兰氏染色实验革兰氏染色是一种常用的细菌染色方法,它可以将细菌分为革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌两类。

这种染色方法主要使用了紫晶染料和碘酒。

在实验中,首先需要制备好细菌的涂片,方法与简单染色相同。

然后,将涂片放入染色盒中,加入适量的紫晶染料,浸泡片刻。

接着,用蒸馏水轻轻冲洗涂片,直至水洗液不再有颜色流出。

接下来,将碘酒滴在涂片上,使其浸润全片,然后用蒸馏水轻轻冲洗涂片。

随后,滴入乙醇或酒精醛溶液,使其浸润全片,然后用蒸馏水轻轻冲洗涂片。

最后,滴入蓝色染料,浸泡片刻后用蒸馏水冲洗涂片。

在显微镜下观察,我们可以看到细菌的染色效果。

革兰氏阳性菌会呈现紫色或蓝色,而革兰氏阴性菌则呈现红色或粉色。

这是因为革兰氏阳性菌的细胞壁含有较多的胆固醇,可以吸附紫晶染料和碘酒,而革兰氏阴性菌的细胞壁则较薄,无法吸附这些染料。

微生物的染色原理

微生物的染色原理在实验室中被广泛应用,以便观察和研究微生物的形态、结构和分布。

常用的染色方法包括革兰氏染色、抗酸染色和目标特异性染色等。

革兰氏染色是最常用的微生物染色方法之一。

它基于细菌细胞壁的特性,将细菌分为革兰氏阳性和革兰氏阴性两类。

染色过程中,先通过紫色染料普鲁士蓝霜处理细菌细胞,使其呈紫色。

随后用碘酒金溶液进行固定,不易被冲洗掉。

然后使用乙醇洗去多余染料,并通过红色染料孔雀石绿进行反染,使革兰氏阴性细菌呈绿色。

抗酸染色用于分辨酸杆菌,如结核分枝杆菌和变形杆菌等。

这种染色方法基于酸性染料的特点,如琼红和文氏染料,能够着色酸杆菌。

染色过程包括涂片染色、定着、洗涤和固定等步骤,最终观察酸杆菌的红色或粉红色。

目标特异性染色常用于检测特定微生物或其特定组分。

例如,荧光染色可以利用荧光染料与微生物靶标结合,使其发出荧光信号;免疫染色可以利用抗体识别特定微生物蛋白质,再用染色剂标记抗体,显示出目标微生物的位置。

总之,微生物染色的原理是通过特定的染料与微生物结构或组分的相互作用,使其呈现出可视化的颜色或荧光信号。

这些染色方法对于微生物的鉴定、分类和研究具有重要的意义。

常用的微生物染色方法微生物染色是微生物学研究中非常重要的方法,通过染色可以使微生物的形态和结构更加清晰,便于观察和研究。

下面将介绍几种常用的微生物染色方法。

1. 革兰氏染色法(Gram染色):革兰氏染色法是最常用的微生物染色方法之一、该方法可以根据细胞壁结构的差异将细菌分为革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌。

革兰氏阳性菌具有较厚的细胞壁,可以保留紫色的革兰氏染料-碘-酒精复合物,呈紫色;而革兰氏阴性菌由于细胞壁较薄,无法保留染料-碘-酒精复合物,经酒精洗涤后以褪色方式显现嫩蓝色。

2. 去瓶球菌染色法(Ziehl-Neelsen染色):该染色方法主要用于诊断结核菌感染。

结核菌具有酸酒杆菌的特征,该染色方法通过热定性进行,即将杆菌加热固定在玻璃片上。

染色液为仲子红与甲苯红的酒精醚溶液,结核菌上的脂质物质可以吸附染色液,呈现红色。

3.金黄色葡萄球菌染色法:金黄色葡萄球菌染色采用的是接种在含有豆粉和盐的琼脂糖平板上的细菌进行。

染色液为碘酸钾和碘甘液的混合物,在细菌细胞内部染出棕色团块。

4. 吉姆萨染色法(Giemsa染色):吉姆萨染色法主要用于染色血液细胞、细菌和寄生虫等。

染色液为吉姆萨染料溶液,通过染色液和蒸馏水的混合来染色。

吉姆萨染色方法对捕获染色成分极为敏感,将蓝色碱性染料用于碱性碳水化合物和核酸材料,将红色和紫红色酸性染料用于酸性成分,如蛋白质和细胞质组分。

5. 格拉姆-韦瑞染色法(Gram-Weigert染色):该染色法用于菌体内基质和胞外多糖的特异染色。

六元蔗糖银试剂与格拉姆染色特殊染料结合,生成黑色的沉淀物,用以观察菌体内多糖地点和部位。

6.碘染色法:碘染色用于染色藻类和真菌。

该染色法主要原理是将菌丝或细胞的内部特异性细胞器染为紫黑色,以便更容易观察和研究。

7.寇歇染色法:寇歇染色法主要应用于真菌的染色,染色方法与碘染色类似,可以观察到真菌菌丝和孢子的形态和结构。

总结起来,微生物染色方法有很多种,每种方法适用于特定的微生物和研究目的。

微生物的革兰氏染色实验报告

摘要:

本实验旨在通过革兰氏染色方法来区分微生物的细胞壁类型,

进一步了解微生物的结构与分类。

首先,通过培养革兰氏阳性菌和

革兰氏阴性菌,获得纯净的微生物样本。

然后,按照革兰氏染色的

步骤进行染色,观察并比较两种类型的细菌在显微镜下的颜色和形

态特征。

实验结果显示,革兰氏阳性菌显示出紫色到紫蓝色,而革

兰氏阴性菌则呈现红色到粉色。

实验表明革兰氏染色是一种简单有

效的方法,可用于初步鉴定微生物的革兰氏阴性或阳性特征,对微

生物的分类和鉴定具有重要意义。

引言:

微生物是一类极小的生物体,包括细菌、真菌和病毒等。

通过

研究微生物可以深入了解它们的结构、生长特性以及与人类或环境

的相互作用。

微生物的分类与鉴定是微生物学研究的重要内容之一,而革兰氏染色则是微生物分类与鉴定中常用的方法之一。

革兰氏染色是以丹宁紫和碘为染料,通过染色剂与细菌细胞壁的反应来区分细菌的细胞壁类型。

革兰氏阳性菌的细胞壁由多层厚的胞外网状结构组成,可以保留紫色的染料,形成紫色。

而革兰氏阴性菌的细胞壁相对较薄,不能保留紫色的染料,在洗净后体现为红色。

实验方法:

1. 准备革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌培养物。

2. 从培养物中取一小片菌落,加入一滴蒸馏水,用炉架加热一段时间,接种于两片玻璃片上。

3. 将两片玻璃片依次在蒸馏水、丹高威液、碘酒、乙醇和伊红中浸泡。

4. 用水洗净,倒置晾干。

5. 在显微镜下观察细菌的颜色和形态特征。

实验结果:。

实验二微生物的染色技术一、实验目的(一)了解微生物的染色原理。

(二)学习微生物涂片染色操作技术。

(三)掌握微生物的一般染色法和革兰氏染色法。

二、染色原理微生物(尤其是细菌)的机体是无色透明的,在显微镜下,由于光源是自然光,使微生物体与其背景反差小,不易看清微生物的形态和结构,若增加其反差,微生物的形态就可看得清楚。

通常用染料将菌体染上颜色以增加反差,便于观察。

革兰氏染色法(复染色法或鉴别染色法)用两种或多种染料染细菌,目的是为了鉴别不同性质的细菌,所以又叫鉴别染色法。

主要的复染色法有革兰氏染色法和抗酸性染色法。

抗酸性染色法多在医学上采用。

此处介绍革兰氏染色法。

革兰氏染色法是细菌学中很重要的一种鉴别染色法,它可将细菌区别为革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌两大类。

革兰染色结果是由细菌的细胞壁决定的。

革兰阳性细菌的细胞壁肽聚糖含量高且呈网状结构,细胞壁较厚,类脂质含量低;革兰阴性细菌的细胞壁肽聚糖含量低,细胞壁薄,类脂质含量高。

前者用酒精脱色时,细胞壁因脱水肽聚糖层网孔变小,其通透性降低,使结晶紫-碘的复合物不易被抽取而继续留在细胞内,经脱色和复染后仍保留着初染剂结晶紫的颜色(紫色);后者用酒精脱色时,类脂质被酒精溶解,细胞壁通透性增大,使结晶紫-碘的复合物易被抽取出来,紫色褪去,用复染剂复染后,细胞的颜色即呈复剂的颜色(红色)。

革兰染色最关键的步骤是酒精脱色。

事实上,用结晶紫进行初染时所有的细菌都被染成紫色。

碘是一种媒染剂,能与结晶紫结合成结晶紫-碘的复合物,以增强染料与细菌的结合力。

只有经过酒精处理,再经复染,不同的细菌才会显现出不同的染色结果。

三、实验仪器、材料(一)显微镜、香柏油(或液体石蜡)、二甲苯、擦镜纸、吸水纸、接种环、载玻片、酒精灯(或煤气灯)。

(二)石炭酸复红(品红)染液、草酸铵结晶紫染液、革氏碘液、95%乙醇、蕃红染液1(三)菌种:枯草杆菌、大肠杆菌、活性污泥等四、实验内容和步骤革兰氏染色步骤(图4)1.取大肠杆菌和枯草杆菌(均以无菌操作)分别做涂片、干燥、固定。

细菌的染色方法范文细菌染色是一种常见的实验方法,用于从复杂的细菌群体中提取有关其结构、形态和一些特定性质的信息。

它是微生物学研究中不可或缺的工具。

本文将介绍常见的细菌染色方法,包括简单染色、差异染色和特殊染色。

1.简单染色简单染色是最基本的细菌染色方法,使用一种染色剂将细菌细胞全部染色。

最常用的染色剂是碘蓝和甲基蓝。

染色方法如下:(1)将细菌涂片固定在玻片上,可以使用热固定法或化学固定法。

(2)在涂片上滴加碘蓝或甲基蓝溶液,让其渗透细菌细胞。

(3)用水冲洗玻片以去除多余的染色剂。

(4)用纸巾将玻片上的水分吸干。

(5)在显微镜下观察染色的细菌。

2.差异染色差异染色是通过使用多种染色剂及/或特定条件,使不同种类或部分细菌以不同颜色呈现。

主要的差异染色方法有革兰氏染色和酸性忍受染色。

(1)革兰氏染色革兰氏染色是一种常用的细菌染色方法,主要用于将细菌分为革兰氏阳性和革兰氏阴性两类。

染色方法如下:-将细菌涂片固定在玻片上。

-滴加革兰氏紫素,让其渗透细菌细胞。

-用碘液固定染色,形成染色颗粒。

-用乙醚或酒精去除多余的染色剂。

-滴加脱色剂,使革兰氏阴性细菌脱色,而革兰氏阳性细菌保持染色。

-用水冲洗玻片以去除脱色剂。

-在显微镜下观察染色的细菌。

(2)酸性忍受染色酸性忍受染色是一种特殊的染色方法,适用于具有特殊的抗酸性结构的细菌,如结核菌和其他抗酸杆菌。

染色方法如下:-将细菌涂片固定在玻片上。

-滴加浓硫酸,让其固定和脱水细菌。

-滴加酸性忍受染色液,让其渗透细菌细胞。

-冲洗玻片以去除多余的染色液。

-在显微镜下观察染色的细菌。

3.特殊染色特殊染色方法主要用于染色细菌的特定部分或结构,以使其更清晰可见。

一些常见的特殊染色包括荧光染色、胞外多糖染色和内孢子染色。

(1)荧光染色荧光染色是一种利用荧光染料如荧光素和荧光素同系物染色细菌的方法。

这种染色方法可以给细菌标记上特定的荧光标记物,以在显微镜下观察细菌。

荧光染色是现代生物学和医学研究中常用的方法之一(2)胞外多糖染色胞外多糖染色是一种常见的细菌染色方法,用于染色细菌细胞表面的胞外多糖。

细菌染色原理细菌染色是微生物学中一项重要的实验技术,通过对细菌进行染色可以帮助科研人员观察和研究细菌的形态、结构和生理特性。

细菌染色主要分为简单染色、差染色和特殊染色三种类型,不同类型的染色方法适用于不同的细菌研究目的。

在进行细菌染色之前,需要了解细菌染色的原理,以确保实验的准确性和可靠性。

细菌的染色原理主要是利用染色剂与细菌细胞结构之间的亲和性来实现。

在细菌染色过程中,染色剂会与细菌细胞的不同部分发生化学反应,从而使细菌细胞产生颜色变化,便于观察和研究。

简单染色是最常用的细菌染色方法之一,它利用一种染色剂(如墨汁或甘露醇晶紫)对整个细菌细胞进行染色,使细菌细胞呈现出一种颜色。

差染色则是利用两种染色剂(如碘液和乙醇)对细菌细胞进行染色,通过不同染色剂的作用,使细菌细胞呈现出不同的颜色,有利于观察细菌的结构特征。

特殊染色则是针对特定的细菌结构或生理特性进行染色,如革兰氏染色、抗酸染色等,可以帮助科研人员鉴定细菌的类型和特性。

在进行细菌染色实验时,需要注意控制染色时间、染色温度和染色剂的浓度,以确保染色效果的准确性和稳定性。

此外,细菌的生长状态、培养基的选择和细菌细胞的密度也会影响细菌染色的效果。

因此,在进行细菌染色实验前,需要对实验条件进行充分的准备和调试,以确保实验结果的可靠性和重复性。

细菌染色的原理和方法不仅在科研领域有重要应用,还在临床诊断和微生物检测中发挥着重要作用。

通过对临床样本中的细菌进行染色,可以帮助医生快速诊断疾病和选择合适的治疗方案。

在微生物检测中,细菌染色也是常用的检测手段之一,可以帮助检测人员迅速鉴定样本中的细菌类型和数量,为疾病的预防和控制提供重要依据。

总之,细菌染色是微生物学领域中一项重要的实验技术,它通过对细菌细胞的染色反应,帮助科研人员观察和研究细菌的形态、结构和生理特性。

了解细菌染色的原理和方法,对于正确开展实验和获取可靠结果至关重要。

同时,细菌染色技术在临床诊断和微生物检测中也具有重要的应用价值,为疾病的预防和治疗提供重要支持。