抗原抗体反应及其应用

- 格式:docx

- 大小:705.58 KB

- 文档页数:8

抗原抗体反应特点及应用抗原抗体反应是指抗原与抗体之间的特异性相互作用。

抗原是一种能够刺激机体免疫系统产生抗体的物质,可以是蛋白质、多肽、糖脂、核酸或其他小分子化合物。

抗体是机体免疫系统产生的一种特异性蛋白质,能够与抗原结合形成抗原抗体复合物。

抗原抗体反应具有以下几个特点:1. 特异性:抗原与抗体之间的结合是高度特异的,每个抗体只能与特定的抗原结合。

这种特异性是由抗体的可变区域决定的,可变区域能够识别并与抗原结合。

2. 反应力强:抗原抗体反应的结合力非常强,常常能够达到亲和力和特异性的结合。

这种强结合力可以使抗体在体内和体外的抗原表面定位并保持稳定。

3. 多样性:机体能够产生大量的抗体,每个抗体与不同的抗原结合。

通过这种多样性,机体能够识别和抵御各种不同的抗原。

4. 可逆性:抗原与抗体的结合并不是永久性的,可以通过改变条件或断开结合来分离抗原和抗体。

这种可逆性使抗体能够参与免疫调节和清除抗原。

抗原抗体反应在医学和生命科学研究中有广泛的应用:1. 免疫诊断:通过检测体液中的特定抗体或抗原,可以用于诊断某些疾病。

例如,肝炎病毒抗体检测用于诊断肝炎,HIV抗体检测用于诊断艾滋病等。

2. 免疫组化:通过标记抗体的方法,可以在组织切片中检测特定抗原的分布和表达。

这在组织学研究和临床病理诊断中有很大的应用价值。

3. 免疫治疗:利用抗体的特异性结合能力,可以用于治疗某些疾病。

例如,单克隆抗体可以用于针对肿瘤细胞、感染性疾病和自身免疫疾病的治疗。

4. 免疫沉淀与免疫印迹:通过抗体对抗原的结合,可以用于沉淀特定蛋白质或分离特定蛋白质。

免疫印迹技术可以用于检测和鉴定特定蛋白质的存在与表达水平。

总之,抗原抗体反应是机体免疫系统中非常重要的相互作用。

它的特异性、反应力强、多样性和可逆性使得抗原抗体反应在医学和生物科学研究中有广泛的应用。

随着技术的发展和研究的深入,抗原抗体反应在疾病诊断、治疗和研究领域中将发挥更大的作用。

抗原与抗体的作用机理及其应用抗原和抗体是非常重要的生物学概念,在许多领域都有广泛应用。

它们是免疫系统中的两个关键组成部分,旨在保护身体免受疾病的侵袭。

本文将探讨抗原与抗体的作用机理及其应用。

一、抗原与抗体抗原是指任何能够诱导人体免疫系统产生应答的物质。

它可以是蛋白质、多糖体、脂质、核酸等生物大分子,也可以是简单的小分子。

通常被认为是抗原的是蛋白质和多糖体,这些物质通常比较容易被免疫系统识别和反应。

抗体是人体免疫系统对抗原的免疫应答,它是由B淋巴细胞分泌的一种特定蛋白质。

每种抗体都与特定的抗原相结合,形成一个抗原-抗体复合物。

抗体可以分为五种类型:IgG、IgA、IgM、IgD和IgE。

IgG是最常见的,占所有抗体的75%以上。

二、抗原-抗体反应的机理抗原-抗体反应是基于互相配对的原则,每个抗体能够与一个特定的抗原结合,在结合的过程中,抗原和抗体之间的“钥匙-锁”的作用非常重要。

抗体的结构非常独特,它们由一个Y形结构组成,每个Y端都有一对相同的抗原结合位点。

抗原结合位点是一系列氨基酸残基,它们的序列非常特定,通常只与一种特定的抗原相匹配。

当抗原进入人体时,它会被免疫系统识别并产生反应。

这样,B淋巴细胞开始分泌抗体。

一旦抗体遇到它与之匹配的抗原,它们会立即结合成复合物。

这样一来,抗原-抗体复合物就被认为是外来物质,它们由巨噬细胞或其他免疫系统细胞清除。

三、抗原与抗体的应用1. 感染诊断:抗体与特定感染病原体结合的能力可以用于诊断疾病。

常见的诊断方法是ELISA(酶联免疫吸附法),这是一种基于特定抗体与病原体抗原结合的技术,常用于检测 HIV、肝炎病毒、结核等疾病。

2. 血型识别:人类红细胞表面有大量的血型抗原,不同的血型抗原所对应的抗体也是不同的。

因此,通过检测某人的血液中是否含有一定类型的抗体,我们可以判断他们的血型。

3. 免疫治疗:抗体可以用于治疗各种疾病。

例如,单克隆抗体可以用于治疗某些癌症、风湿性关节炎等自身免疫性疾病。

第七章抗原抗体反应及应用不论天然的还是人工合成的分子,只要能被机体的免疫系统识别的都可以诱导机体的免疫应答,产生相应的抗体。

大多数抗体和抗原本身是既有免疫原性(诱发产生特异抗体),又有反应原性(与特异的抗体相结合)。

抗原与抗体的特异性反应不仅可以在体内进行,而且可以在体外进行。

一切利用血清学技术方法所进行的各种测试都是基于这一根本的特性。

抗体反应技术的应用之广泛已经远远超出了免疫学、医学、甚至生命科学的范围,成为—类微量,灵敏,快速的检测分析方法。

本章着重介绍抗体制备,抗体抗原反应原理及技术方法的应用。

第一节抗体的制备环境中的大部分生物(包括病原生物)及其产物分子和一些化合物对哺乳动物的免疫系统而言是外源抗原,这些抗原能通过侵染或其他的途径刺激免疫系统,产生以抗体为主的体液免疫应答。

同样用抗原人工免疫实验动物,可以获得含有特异性抗体的血清,称为抗血清(antiserum),因血清中抗体是多个抗原决定簇刺激不同B细胞克隆而产生的抗体,所以称多克隆抗体(polyclonal antibody)。

一个B细胞克隆所分泌的抗体即为单克隆抗体。

用免疫动物的B细胞与骨髓瘤细胞融合,在体外可以分离出许多单个B细胞克隆,以此方法可制备单克隆抗体(monoclonal antibody)。

随着分子生物学技术的发展,已经可以用抗体基因文库(antibody combinatorial library)筛选制备单克隆抗体。

应用基因工程技术,根据需要对抗体进行改造,获得基因工程抗体(engineering antibody),以及催化性抗体(catalytic antibody 或abozyme)等的全新的抗体。

一、抗血清的制备1.免疫动物(1)抗原:免疫动物是制备抗血清的第—步。

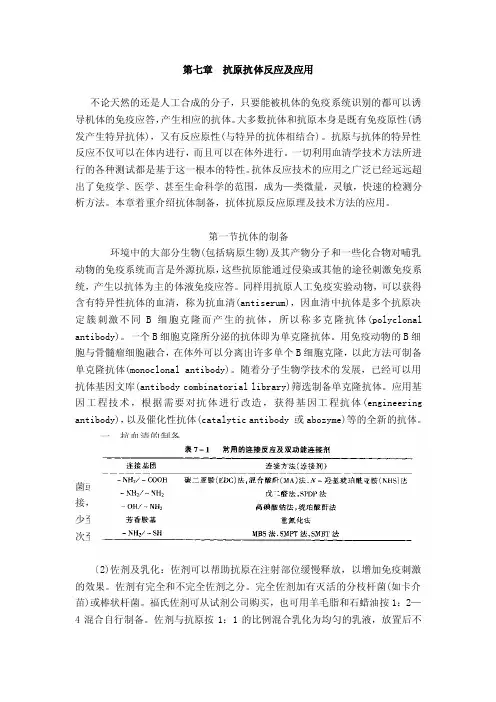

免疫所用的抗原可用病毒、细菌或者其他蛋白质抗原,如果使用半抗原如小分子激素等,必须与大分子载体连接,连接剂见表7—1。

抗原的用量视抗原种类及动物而异,—次注射小鼠可以少至几个微克,免、羊甚至更大的动物每次注射的量就相应增加,从几百μg/次至几mg/次。

抗原抗体反应检测的临床意义

抗原抗体反应检测是一种通过检测人体血液中特定病原体的抗原或抗体来诊断疾病的方法。

该检测方法可用于多种疾病的诊断,包括但不限于感染性疾病、自身免疫性疾病、妊娠等。

在感染性疾病方面,抗原抗体反应检测是一种常见的诊断方法,可用于诊断各种病毒、细菌和寄生虫引起的感染,如流感、乙肝、艾滋病、梅毒等。

此外,该检测方法还可用于诊断特定病原体引起的疾病,如结核病、疟疾、肝炎等。

在自身免疫性疾病方面,抗原抗体反应检测可用于诊断多种自身免疫性疾病,如系统性红斑狼疮、类风湿关节炎、硬皮病等。

此外,该检测方法还可用于监测疾病的治疗效果和预测疾病的发展趋势。

在妊娠方面,抗原抗体反应检测可用于诊断是否怀孕以及孕周的确定。

例如,人绒毛膜促性腺激素(hCG)是怀孕早期的标志物,检测血液或尿液中的hCG水平可以确定是否怀孕。

总之,抗原抗体反应检测在临床上有着广泛的应用,可以提供重要的诊断和监测信息,有助于医生准确诊断疾病、制定合理的治疗方案和预测疾病的发展趋势。

抗原抗体反应的原理及应用1. 前言抗原抗体反应是生物学中一种重要的免疫反应,通过抗原与抗体之间的特异性相互作用来产生特定的免疫应答。

它具有广泛的应用价值,在医学诊断、药物研发、免疫学研究等领域发挥着重要作用。

2. 抗原抗体反应的原理抗原抗体反应是基于抗原与抗体之间的特异性结合。

抗原通常是一种分子(如蛋白质、糖类、药物等),具有一定的结构特征。

抗体是由机体免疫系统产生的一种蛋白质,具有高度的特异性,能够与特定的抗原结合并形成抗原-抗体复合物。

抗原-抗体反应的原理主要包括两个步骤:抗原识别和抗原结合。

在抗原识别阶段,抗体与抗原的特异性结合是由两者间的非共价作用力所驱动的,主要包括电荷作用力、范德华力、疏水作用力等。

在抗原结合阶段,抗体通过其抗原结合位点与抗原的特定表位结合,形成稳定的抗原-抗体复合物。

3. 抗原抗体反应的应用抗原抗体反应在医学诊断、药物研发和免疫学研究中具有广泛的应用。

以下列举了一些常见的应用领域:3.1 医学诊断抗原抗体反应是一种重要的诊断方法,可以用于检测和诊断疾病。

常见的医学诊断方法包括ELISA、免疫组织化学和免疫荧光等。

以ELISA为例,通过将待测抗原与已知抗体结合,再通过酶标记技术来检测抗原-抗体复合物的形成,从而判断待测样品中是否含有目标抗原。

3.2 药物研发抗原抗体反应在药物研发中发挥着重要作用。

通过研究药物与特定抗原的相互作用,可以评估药物的抗原性和免疫原性。

同时,抗体也被广泛应用于药物治疗中,例如单克隆抗体药物。

3.3 免疫学研究抗原抗体反应在免疫学研究中起着基础性的作用。

通过研究抗原与抗体的相互作用,可以深入了解免疫系统的功能和机制。

例如,通过生成特定的抗体来研究某一特定蛋白在免疫应答中的作用。

3.4 生物工程与生物技术抗原抗体反应在生物工程和生物技术领域也有重要应用。

例如,通过抗体工程技术可以对抗体进行改造和改进,以提高其识别和结合特异性。

此外,抗原抗体反应也被广泛应用于酶标记、荧光标记和放射性标记等技术中,用于检测和定量特定物质。

抗原抗体反应的原理及特点应用1. 原理抗原抗体反应是免疫系统中关键的免疫识别过程。

抗原是一种能够激发免疫系统产生抗体或细胞免疫应答的物质。

抗体是由免疫细胞(主要是B细胞)产生的蛋白质分子,可以识别和结合特定的抗原。

抗原抗体反应在生物学研究、免疫诊断和免疫治疗等领域都有重要的应用。

1.1 抗原的特点•多样性:抗原可以是多种化学性质的物质,如蛋白质、多糖、脂质和核酸等。

不同抗原之间的结构和性质都有所差异。

•特异性:抗原可以与相应的抗体发生特异性反应,即抗体只能识别并结合特定的抗原。

•免疫原性:抗原具有诱导机体免疫应答的能力。

免疫原性主要与抗原的分子大小、复杂性和非自身特性相关。

1.2 抗体的特点•多样性:抗体由许多不同类型的基因编码,因此可以产生大量多样性的抗体。

•结构复杂:抗体由两个重链和两个轻链组成,形成Y字型的结构。

其中抗原结合位点位于抗体的顶端。

•亲和力:抗体与抗原结合的亲和力通常很高,可以形成稳定的抗原-抗体复合物。

•特异性:抗体可以特异性地识别和结合特定的抗原分子。

2. 应用2.1 免疫诊断抗原抗体反应在临床诊断中有广泛的应用。

通过检测特定抗体与抗原的结合情况,可以获得有关某种疾病或病原体感染的信息。

目前常用的免疫诊断方法包括免疫荧光、酶联免疫吸附试验(ELISA)、放射免疫测定法等。

•免疫荧光:该方法通过检测标记在抗体上的荧光染料来判断是否与特定抗原结合。

常用于检测自身抗体、病原微生物和病毒等。

•ELISA:ELISA是一种基于酶标记物的免疫分析技术。

通过测定酶与底物之间的反应来检测抗原和抗体的结合。

常用于癌症、传染病和药物检测等领域。

•放射免疫测定法:该方法利用放射性同位素标记的抗体来检测抗原和抗体的结合。

常用于检测激素、肿瘤标志物和传染病等。

2.2 免疫治疗抗原抗体反应在免疫治疗中也有重要的应用。

通过向机体内部引入特定抗原或抗体,可以调节免疫系统的功能,以达到治疗疾病的目的。

•疫苗免疫:疫苗是通过免疫接种引入特定抗原,激发机体产生特异性抗体和免疫记忆,以预防或治疗疾病的方法。

抗原抗体反应及应用抗原抗体反应是一种生化反应,促进身体对抗病原体的自我保护能力,并在医学实践中被广泛应用。

本文将介绍抗原抗体反应的基本原理,其应用领域以及优缺点。

抗原抗体反应是一个复杂的生化过程,其中抗体与抗原结合以形成抗原抗体复合物。

抗原在细胞膜、细胞质或者体液中存在,并被识别并结合到抗体上。

抗体是一类特异性免疫球蛋白,由B细胞产生,可识别和结合特定的抗原,从而使抗原和抗体形成复合物。

一旦抗原与抗体结合,抗原抗体复合物可以引导免疫系统去清除该抗原,促进炎症反应,保护机体不受感染。

在医学诊断和治疗中,抗原抗体反应是广泛应用的生化工具。

例如,许多皮肤测试和血液检查都基于抗原抗体反应的基本原理。

一些经典的应用领域包括:1. 疾病诊断:许多疾病都通过测定患者血液、尿液或其它体液中的特定抗体来诊断。

例如,在艾滋病的检测中,人体是否有HIV抗体的结果是决定感染的关键。

2. 疫苗开发:疫苗的开发需要了解病原体抗原与抗体之间反应的性质。

以流感疫苗为例,疫苗内含特定的流感病毒抗原,因此它们诱导了机体产生特定的抗体,提供对流感病毒的免疫保护。

3. 治疗检测:在很多情况下,患者是否对某种疾病治疗有效依赖于抗体的产生。

例如,在微生物感染后,B细胞通常会产生降低病菌数量的抗体。

4. 体外诊断:还可以利用抗原抗体反应开发出便捷、快速、灵敏的体外诊断工具,诊断医疗所需的抗体复合物数量。

尽管抗原抗体反应在医学领域中发挥着重要的作用,但其也有缺点。

首先,抗原抗体反应是一种非特异性的反应,它在识别抗体时有时会产生“误报”。

第二,使用抗原抗体反应进行疾病诊断需要取样,样品来源和质量等因素都会影响检测结果的准确性,许多情况下需要多次测试来确认确诊结论。

最后,抗原抗体反应检测也存在着一定的技术限制,许多新兴方法包括PCR和免疫贴法不断完善。

综上所述,抗原抗体反应是一种广泛应用于医学诊断和治疗的生物学工具。

尽管其有缺点,但其准确性大大提高了其在测量和检测特定标志物和疾病诊断中的作用,因此这种方法在未来仍将继续发挥其重要作用。

抗原抗体反应原理的应用1. 什么是抗原抗体反应抗原抗体反应是指抗原与抗体之间的特异性结合作用。

抗原是能激发机体产生特异性抗体的物质,可以是病原体、细胞表面分子、药物、化学物质等。

抗体是机体针对抗原产生的一类蛋白质,可以识别并结合特定的抗原,从而引发免疫反应。

抗原抗体反应是免疫系统中重要的机制,广泛应用于疾病的诊断、治疗和科研领域。

2. 抗原抗体反应原理抗原与抗体的结合是通过抗原-抗体互相作用的特定结构域来实现的。

在抗原分子上,有一些特定的结构域,称为抗原决定簇(epitope),与抗体分子上的特定结构域,即抗体结合位点相互匹配。

抗体结合抗原的过程涉及多种非共价相互作用,包括离子键、氢键、疏水作用和范德华力等。

3. 抗原抗体反应在疾病诊断中的应用抗原抗体反应在疾病诊断中具有广泛的应用。

以下是几个常见的应用例子:3.1 免疫层析检测法免疫层析检测法是利用抗体和抗原特异结合的原理进行疾病标记物检测的一种方法。

例如,妊娠试纸可以通过检测孕酮和人绒毛膜促性腺激素(hCG)等抗原来确定是否怀孕。

该方法简单、快速、便携,被广泛用于体外诊断。

3.2 免疫荧光检测免疫荧光检测(immunofluorescence)利用抗原与荧光标记的抗体结合来检测抗原的存在和分布。

这种检测方法可以用于病原体的诊断,例如,通过检测细胞表面的特定抗原来确认某种病毒或细菌的感染。

3.3 酶联免疫吸附实验酶联免疫吸附实验(enzyme-linked immunosorbent assay,ELISA)利用酶标记的二抗与特定抗原或抗体相互作用,通过测量酶的催化反应来定量检测抗原或抗体的含量。

ELISA方法在临床实验室中广泛应用于疾病的诊断,如乙肝病毒抗原和抗体的检测。

3.4 免疫组织化学染色免疫组织化学染色是通过特定抗体与抗原结合的原理来检测组织切片中特定抗原的存在和分布。

这种方法常用于肿瘤诊断,可以通过染色来判断是否存在某种肿瘤相关抗原的表达。

抗原抗体反应及其应用摘要抗原抗体反应指抗原与相应抗体之间所发生的特异性结合反应。

免疫印迹,又称蛋白质印迹(Western blotting),是根据抗原抗体的特异性结合检测复杂样品中的某种蛋白的方法。

双转印法、天然电泳及western blot 分析等是最近几年出现的新型蛋白印迹技术。

单克隆抗体技术是20世纪后20年内最为重要的生物高技术之一。

单克隆抗体药物在肿瘤治疗、抗感染等方面具有重要的作用。

关键词抗原抗体反应、Western blotting、单克隆抗体技术一、抗原抗体反应抗原抗体反应指抗原与相应抗体之间所发生的特异性结合反应。

这种反应既可在机体内进行,也可以在机体外进行。

抗原抗体反应的过程是经过一系列的化学和物理变化,包括抗原抗体特异性结合和非特异性促凝聚两个阶段,以及由亲水胶体转为疏水胶体的变化[1]。

抗原是能够刺激机体产生(特异性)免疫应答,并能与免疫应答产物抗体和致敏淋巴细胞在体内外结合,发生免疫效应(特异性反应)的物质。

抗原表位是抗原上与抗体结合的区域。

蛋白质抗原的表位是由相邻的连续的或非连续的氨基酸序列形成的局部表面结构[2],如图1所示。

抗体是指宿主对体内存在的外来分子、微生物或其他因子的应答而产生的蛋白质。

抗体主要由B淋巴细胞系的终末分化细胞-浆细胞产生,并且循环在血液和淋巴液中,在那里与抗原结合。

抗体是具有4条多肽链的对称结构,其中2条较长、相对分子量较大的相同的重链(H链);2条较短、相对分子量较小的相同的轻链(L链)。

链间由二硫键和非共价键联结形成一个由4条多肽链构成的单体分子。

整个抗体分子可分为恒定区和可变区两部分。

抗体上与抗原表位结合的位点由重链和轻链的可变区构成[3],如图2所示。

抗原抗体复合物通过大量非共价键连接。

某些免疫复合物中抗体或抗原的结构未发生改变,而另一些则出现巨大的构像改变。

研究抗原抗体复合物最有说服力的的方法是抗体-抗原共结晶的X射线衍射技术。

图1 抗原表位示意图图2 抗体结构示意图二、蛋白印迹技术免疫印迹,又称蛋白质印迹(Western blotting),是根据抗原抗体的特异性结合检测复杂样品中的某种蛋白的方法。

混合样品经SDS-聚丙烯酰胺凝胶电泳后分离,凝胶中的蛋白质用电印迹方法被转移到化学惰性的高分子转移膜上。

然后,将目的蛋白的特异性一级抗体(一抗)与转移膜上的目的蛋白进行免疫结合反应,再用标记过(如HRP)的二级抗体(二抗)与一抗结合,用对二抗分子中标记物的检测证明目的蛋白的存在[4]。

主要步骤如下:(1)电印迹———电转移:首先是将分离的蛋白从SDS-PAGE凝胶上转印到硝酸纤维素(NC) 膜、聚偏乙烯氟化物( PVDF) 膜等固相上,PVDF 膜较NC 膜具有更高的蛋白结合性能、物理强度和化学稳定性。

目前,最广泛使用的印迹方法是电转印(电转印也称电转移),即在电场作用下将凝胶上的蛋白转移到转移液浸湿的膜上。

电转印又分湿转印和半干转印2种。

湿转印(wet transfer) 是将整个夹心式转印体系(支持垫-滤纸-转印膜-凝胶-滤纸-支持垫) 垂直地直接浸入缓冲液内进行转印。

其装置多采用Towbin 设计的垂直式不锈钢/铂电极转印槽。

半干转印(semi-dry transfer)是事先将转印体系中的凝胶、膜、滤纸及支持垫浸泡在转移缓冲液中,浸湿片刻后直接进行转印,而无须将其浸入缓冲液内。

具体操作为:电泳完毕后对凝胶进行半干转膜(转膜缓冲液为48 mmol/L Tris, 39mmol/L甘氨酸, 1.3 mmol/L SDS, 含20%甲醇, pH 9.2)。

半干式转膜槽阴极在上, 阳极在下, 在半干转移的凝胶“三明治”中, 先准备阳极侧滤纸, 然后重叠放置两张大小完全一致的0.2 m PVDF 膜, 再铺凝胶及阴极侧滤纸, 缓冲液为连续缓冲液, 蛋白质移动方向由上而下。

转移电流50~250 mA, 转移时间15~50min。

半干转印优于垂直转印,因为半干式蛋白质电泳印迹具有操作简单、快速、节约缓冲液、印迹条带背景清晰等特点,而且可以一次可以转印多块胶,而且所需电压较低。

但也存在一定局限性, 对于分子量过低或者过高的蛋白质的印迹效果不太理想[5]。

(2)封闭:蛋白质分子从胶上转移到膜上后,为减少探针的非特异结合,用非反应活性分子封阻转移膜上未吸附蛋白质的区域,以降低检测的背景信号。

应用最多的封阻剂是脱脂奶粉,还有:凝集素、牛血清蛋白、血红蛋白、酪蛋白等。

使用时应注意它们各自的特点,如:牛血清蛋白含有碳氢化合物,用外源凝集素作探针时会增加背景;用血红蛋白封闭会对膜产生“负染”。

目前,对带正电荷的尼龙膜封闭时,由于尚没有有效的封剂,需要用比NC膜更加有效的封阻剂,因为尼龙膜有很高的蛋白质结合能力而加深背景,常用10%明胶或牛血清白蛋白在50℃过夜封闭。

(3)免疫结合反应:用目的蛋白的抗体与转移膜上的目的蛋白(靶蛋白)进行特异性免疫结合反应,再用标记过的二抗与膜上的一抗反应。

影响免疫印迹成败的主导因素之一是抗原分子中可被抗体识别的表位(抗原决定簇)性质。

多数高分辨率的凝胶电泳多会引起抗原样品的变性,只有那些能识别耐变性表位的抗体可与抗原结合。

多克隆抗血清多含有这类抗体,所以在免疫印迹实验中常选用多克隆抗体。

相反,许多单克隆抗体不能与变性抗原反应,因为它识别的表位依赖于抗原蛋白天然折叠所形成的空间结构。

单克隆抗体或多克隆抗体均可用于免疫印迹,但两者各有优缺点,见表1。

免疫印迹中最好能使用混合单克隆抗体,兼具多克隆抗体和单克隆抗体的优点,既特异性强,又灵敏度高,是由一组能与特定的耐变性表位结合而不出现交叉反应的单克隆组成。

除选择多抗/单抗外,还应注意抗体的种源性,掌握二抗一定要抗一抗的种源原则,如:一抗是兔源的,二抗一定要是能抗兔的抗体。

对做成年或大动物时,有些抗体受到限制,应多做调查研究[6]。

表1 抗体的种类(4)检测:根据连接二抗标识物的检出,如:化学发光、显色和放射性同位素测定等,间接检测出目的蛋白的存在。

目前常用的的检测方法是化学发光法,即当结合在膜上的HRP标记过的抗体与荧光底物结合,经HRP酶的化学氧化产生激发态发光产物。

三、新型蛋白印迹技术1.双转印法免疫印迹技术长期存在的一个主要问题,是第二抗体(二抗) 与印迹膜上非特异性蛋白产生的非特异性反应,由此产生了非特异性条带多,结果难以判定。

为了降低二抗非特异性吸附所造成的假阳性反应,Lasne等建立了双转印法。

大致步骤为:将蛋白条带转印至膜上,经封闭、加第一抗体(一抗) 、洗膜等程序后,将转印膜上的一抗第二次转印至另一张膜即DB 膜上。

而抗原及其他干扰蛋白则不会发生转印而保留在转印膜上[7]。

2.天然电泳及western blot 分析天然电泳即非变性电泳,因整个电泳系统(包括凝胶、缓冲液、样品处理液) 中不含SDS、DTT或二巯基乙醇等成分,样品也不加热,可保留被分离蛋白的结构完整性和生物学活性。

在这种条件下,蛋白的迁移率由分子大小和所带电荷决定。

非变性电泳的分辨率通常不SDS-PAGE ,但当需要保持分子天然结构和生物学活性时,如进行酶分子或某些病毒蛋白的免疫转印时,这便是一种较理想的方法[8]。

3.斑点免疫结合试验是将抗原直接或用点样仪点加于NC 膜上,孵育后按常法进行免疫印迹反应。

根据膜上点样点的呈色反应来判断结果。

Sumi 用此法在实验室建立了检测脑脊液结核抗原的方法,以诊断结核性脑膜炎[9]。

其敏感性可达100 ng/ ml。

4.菌落免疫印迹试验此法原理与斑点免疫结合试验大致相同,不同之处是直接将菌落印迹在膜上,用于检测细菌所分泌的毒素和表达的蛋白。

Szakal 用此法来检测粪便中肠侵袭性大肠埃希菌( EIEC) 和志贺菌属表达的质粒编码侵袭蛋白( IpaC) ,取得较好效果。

其做法是,将粪便标本或菌液涂布培养平板后,随即将NC 膜平铺在标本上,在菌落生长的同时, 细菌表达的蛋白便印迹在相应的膜的位置。

37℃培养24 h 后将膜取下,用氯仿处理20 min 以杀死细菌; PBS洗膜后将膜浸泡于0.5 %Tween20 的PBS 中10 min ,然后置于100℃烤箱10 min ,以去除内源性碱性磷酸酶活性;洗膜后按常法进行免疫抗体反应并显色。

此法也可以用于噬菌体抗体的筛选和鉴定[10]。

四、单克隆抗体技术1975年Kohler和Milstein成功地创建了淋巴细胞杂交瘤技术。

该技术被誉为免疫学的一次革命,是20世纪后20年内最为重要的生物高技术之一。

其创建者因对人类做出了重要贡献而荣获1984年诺贝尔医学与生理学奖[11]。

淋巴细胞杂交瘤技术是将在体外不能长期生存的免疫细胞与在体外能迅速增殖的瘤细胞在聚乙二醇的作用下融合而产生杂交瘤细胞。

所得的杂交瘤细胞承袭了两组亲代细胞的遗传特性,既保持了瘤细胞在体外迅速增殖传代能力,又继承了免疫细胞合成与分泌能力。

淋巴细胞主要有B淋巴细胞(简称B细胞)和T淋巴细胞(简称T 细胞)两种B细胞主司细胞免疫,能产生淋巴因子.现已知有40余种B 细胞与胸腺瘤细胞融合,可产生能分泌淋巴因子的B细胞杂交瘤.T细胞主司体液免疫,能分泌特异性免疫球蛋白,又称抗体T细胞与骨髓瘤细胞融合则产生能分泌特异性抗体的细胞杂交瘤[12]。

近年来单抗治疗药物迅速发展, 一些已经被应用于临床。

下面就单克隆抗体药物的研究进展作一综述。

1.单克隆抗体在肿瘤治疗中的应用单抗药物一般分为:治疗疾病(尤其是肿瘤)的单抗药剂、抗肿瘤单抗偶联物、治疗其他疾病的单抗。

单抗药剂针对的靶点通常为细胞表面的疾病相关抗原或特定的受体。

如:最早被美国FDA 批准用于治疗肿瘤的单抗药物利妥昔单抗;抗肿瘤单抗偶联物, 或称免疫偶联物(Immunoconjugate) 由单抗与有治疗作用的物质(如:放射性核素、毒素和药物等)两部分构成, 其中包括放射免疫偶联物、免疫毒素、化学免疫偶联物, 此外还有酶结合单抗偶联物、光敏剂结合单抗偶联物等[13]。

表2 概括了近年来美国FDA 批准上市的5 个治疗肿瘤的单克隆抗体药物的基本情况。

表2 近年美国FDA 批准上市的5 个治疗肿瘤的单克隆抗体药物2.单克隆抗体在抗感染中的应用艰难梭菌定殖在胃肠道的末端,可释放毒素使结肠发生炎症和损失,感染者的症状是腹痛和腹泻。

长期广谱抗生素治疗以及院内感染是艰难梭菌感染的常见原因,在院内极易传播,老年患者尤其易感,对于某些患者通常是致命性的。

需要警惕的是,艰难梭菌感染的发生率越来越高,感染者的病情越来越严重,而且越来越难以控制。

现有的治疗还是主要依赖于抗生素,但是抗生素会进一步破坏肠道内的菌群平衡,从而导致感染更易复发。

此外,耐药菌的出现也是个棘手的问题,现在甚至出现了多药耐药的艰难梭菌。