急诊病人病情分级指导原则

- 格式:docx

- 大小:23.62 KB

- 文档页数:5

急诊病人病情分级原则与标准急诊科作为医院的重要门诊科室,承担着对急危重症患者的救治任务。

在急诊科,医生需要根据患者的病情严重程度进行分级,以便合理安排救治资源和制定治疗方案。

本文将探讨急诊病人病情分级的原则与标准。

首先,急诊病人病情分级应遵循的原则是公平、公正、科学。

公平意味着每个病人都应该有平等的机会接受救治,不论其社会地位、经济条件或其他因素。

公正意味着医生在进行病情分级时应客观、中立,不受个人情感或偏见的影响。

科学意味着病情分级应基于科学依据和临床经验,以确保准确性和可靠性。

其次,急诊病人病情分级的标准应包括以下几个方面:病情严重程度、生命体征、病史、病情变化趋势等。

病情严重程度是最直接的评估指标,通常通过患者的主诉、症状和体征来判断。

生命体征包括血压、心率、呼吸频率等,可以反映患者的生命体征稳定性和危险程度。

病史是了解患者病情的重要依据,包括既往病史、过敏史、用药史等。

病情变化趋势是指患者病情的发展趋势,如病情加重、稳定或好转等。

在急诊病人病情分级中,常用的分级工具包括Triage系统和Manchester分级系统。

Triage系统是一种常用的急诊病人病情分级工具,通过将患者分为红、黄、绿、蓝四个等级,以指导医生对患者的救治优先级进行排序。

红色等级表示病情危急,需要立即救治;黄色等级表示病情较重,需要尽快救治;绿色等级表示病情一般,可以稍后救治;蓝色等级表示病情轻微,可以延迟救治。

Manchester分级系统是一种以病情严重程度和病情变化趋势为基础的分级工具,通过将患者分为四个等级,以指导医生对患者的救治优先级进行排序。

除了分级工具,医生在进行急诊病人病情分级时还需要考虑其他因素,如医院的救治能力、救治资源的分配等。

在资源有限的情况下,医生需要根据患者的病情严重程度和预后情况,合理安排救治资源,以最大限度地提高救治效果。

总之,急诊病人病情分级是急诊科医生的重要工作之一,对于合理安排救治资源和制定治疗方案具有重要意义。

急诊患者分诊分级原则急诊部是医院中处理急危重症患者的重要部门,为了能够更好地处理急诊患者,减少因等待时间过长而导致的不良后果,医院通常会根据患者的病情严重程度进行分诊分级。

下面将介绍一些常见的急诊患者分诊分级原则。

1. ABCDE原则ABCDE原则是急诊患者分诊分级的基础,它分别代表了患者的空气道(Airway)、呼吸(Breathing)、循环(Circulation)、神经系统(Disability)和外伤(Exposure)的情况。

根据这个原则,医务人员可以快速判断患者病情的严重程度,从而进行相应的处理和安排。

2. 分级标准根据患者的病情严重程度,通常将急诊患者分为五个级别:红色、橙色、黄色、蓝色和绿色。

其中,红色表示病情最为危急,需要立即处理;橙色表示病情严重,需要尽快处理;黄色表示病情较为稳定,可以稍后处理;蓝色表示病情非常轻微,可以延迟处理;绿色表示病情非常稳定,可以等待处理。

3. 根据病情判断急诊患者分诊分级的主要依据是患者的病情,医务人员会根据患者的主诉、症状、体征等信息来判断病情的严重程度。

比如,患者如果出现呼吸困难、呼吸频率增快、咳嗽、发绀等症状,可能表示患者的病情较为严重,需要尽快处理;而如果患者只是轻微的感冒症状,可能可以延迟处理。

4. 专科分级有些医院还会根据不同专科的需求进行分级,比如急性心肌梗死、中风、创伤等需要立即处理的病例可以被优先分级为红色;而一些较为稳定的疾病,比如感冒、轻微扭伤等可以被分级为黄色。

5. 评估工具为了更好地进行急诊患者分诊分级,医院通常会开发一些评估工具来辅助医务人员进行判断。

比如,曾经流行的Triage评估工具就是其中之一,它通过对患者病情的评估,给予相应的分级建议。

6. 心理因素急诊患者不仅仅是身体上的病痛,还有可能伴随着恐惧、焦虑等心理问题。

医务人员在进行急诊患者分诊分级时,还需要考虑到患者的心理因素,给予适当的关怀和安抚。

7. 信息收集和共享对于急诊患者分诊分级来说,信息的收集和共享非常重要。

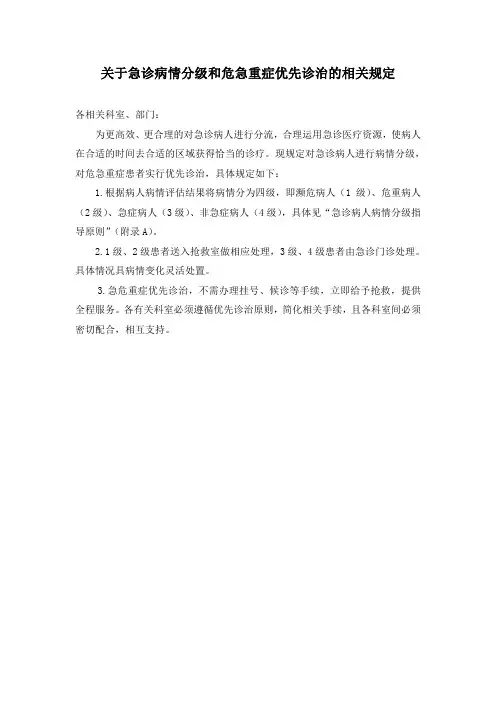

关于急诊病情分级和危急重症优先诊治的相关规定各相关科室、部门:为更高效、更合理的对急诊病人进行分流,合理运用急诊医疗资源,使病人在合适的时间去合适的区域获得恰当的诊疗。

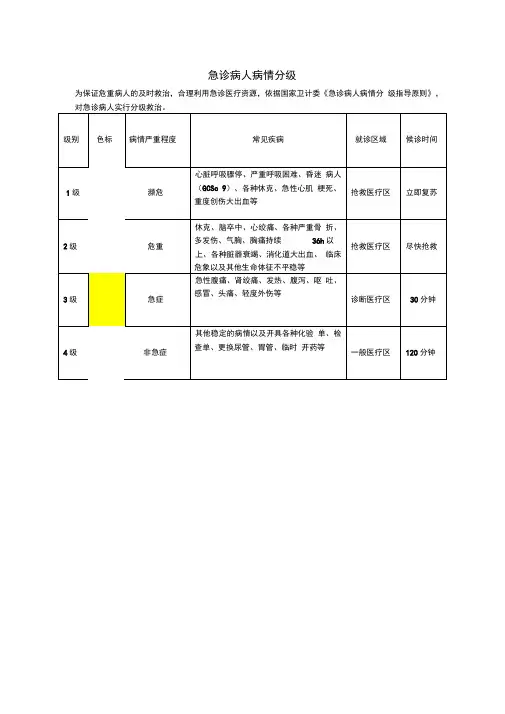

现规定对急诊病人进行病情分级,对危急重症患者实行优先诊治,具体规定如下:1.根据病人病情评估结果将病情分为四级,即濒危病人(1级)、危重病人(2级)、急症病人(3级)、非急症病人(4级),具体见“急诊病人病情分级指导原则”(附录A)。

2.1级、2级患者送入抢救室做相应处理,3级、4级患者由急诊门诊处理。

具体情况具病情变化灵活处置。

3.急危重症优先诊治,不需办理挂号、候诊等手续,立即给予抢救,提供全程服务。

各有关科室必须遵循优先诊治原则,简化相关手续,且各科室间必须密切配合,相互支持。

附录A急诊病人病情分级指导原则一、分级适用范围适用于全国各级各类医疗机构急诊医学科及其医务人员,各医疗机构按《指导原则》规范地进行诊疗活动。

二、分级依据(一)急诊病人病情的严重程度:决定病人就诊及处置的优先次序。

(二)急诊病人占用急诊医疗资源多少:急诊病人病情分级不仅仅是给病人排序,而是要分流病人,要考虑到安置病人需要哪些急诊医疗资源,使病人在合适的时间去合适的区域获得恰当的诊疗。

三、分级原则根据病人病情评估结果进行分级,共分为四级:级别标准病情严重程度需要急诊医疗资源数量1级A濒危病人——2级B危重病人——3级C急症病人≥24级 D非急症病人0-1注:“需要急诊医疗资源数量”是急诊病人病情分级补充依据,如临床判断病人为“非急症病人”(D级),但病人病情复杂,需要占用2个或2个以上急诊医疗资源,则病人病情分级定为3级。

即3级病人包括:急症病人和需要急诊医疗资源≥2个的“非急症病人”;4级病人指“非急症病人”,且所需急诊医疗资源≤1。

(一)1级:濒危病人病情可能随时危及病人生命,需立即采取挽救生命的干预措施,急诊科应合理分配人力和医疗资源进行抢救。

临床上出现下列情况要考虑为濒危病人:气管插管病人,无呼吸/无脉搏病人,急性意识障碍病人,以及其他需要采取挽救生命干预措施病人,这类病人应立即送入急诊抢救室。

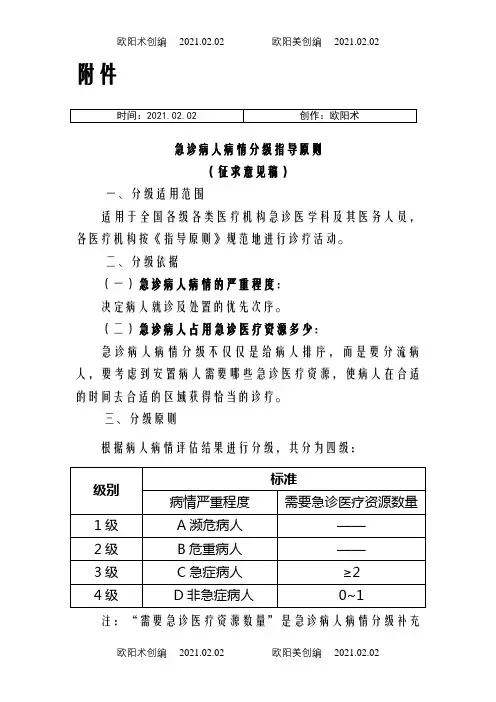

附件急诊病人病情分级指导原则(征求意见稿)一、分级适用范围适用于全国各级各类医疗机构急诊医学科及其医务人员,各医疗机构按《指导原则》规范地进行诊疗活动。

二、分级依据(一)急诊病人病情的严重程度:决定病人就诊及处置的优先次序。

(二)急诊病人占用急诊医疗资源多少:急诊病人病情分级不仅仅是给病人排序,而是要分流病人,要考虑到安置病人需要哪些急诊医疗资源,使病人在合适的时间去合适的区域获得恰当的诊疗。

三、分级原则根据病人病情评估结果进行分级,共分为四级:注:“需要急诊医疗资源数量”是急诊病人病情分级补充依据,如临床判断病人为“非急症病人”(D级),但病人病情复杂,需要占用2个或2个以上急诊医疗资源,则病人病情分级定为3级。

即3级病人包括:急症病人和需要急诊医疗资源≥2个的“非急症病人”;4级病人指“非急症病人”,且所需急诊医疗资源≤1。

(一)1级:濒危病人病情可能随时危及病人生命,需立即采取挽救生命的干预措施,急诊科应合理分配人力和医疗资源进行抢救。

临床上出现下列情况要考虑为濒危病人:气管插管病人,无呼吸/无脉搏病人,急性意识障碍病人,以及其他需要采取挽救生命干预措施病人,这类病人应立即送入急诊抢救室。

(二)2级:危重病人病情有可能在短时间内进展至1级,或可能导致严重致残者,应尽快安排接诊,并给与病人相应处置及治疗。

病人来诊时呼吸循环状况尚稳定,但其症状的严重性需要很早就引起重视,病人有可能发展为1级,如急性意识模糊/定向力障碍、复合伤、心绞痛等。

急诊科需要立即给这类病人提供平车和必要的监护设备。

严重影响病人自身舒适感的主诉,如严重疼痛(疼痛评分≥7/10),也属于该级别。

(三)3级:急症病人病人目前明确没有在短时间内危及生命或严重致残的征象,应在一定的时间段内安排病人就诊。

病人病情进展为严重疾病和出现严重并发症的可能性很低,也无严重影响病人舒适性的不适,但需要急诊处理缓解病人症状。

在留观和候诊过程中出现生命体征异常(附录A)者,病情分级应考虑上调一级。

卫生部急诊病人分级原则急诊病人是指因突发的疾病、伤害或急性病情恶化而需要立即就医治疗的患者。

为了能够快速、准确地对急诊病人进行分级,卫生部制定了急诊病人分级原则。

以下是其中的一些重要原则。

1.重症与非重症的分离:根据病情的严重程度,将急诊病人分为重症和非重症两大类别。

重症病人是指有生命危险或需要立即抢救的患者,例如心脏骤停、严重外伤等;非重症病人则是那些病情相对较轻、不需要立即处理的患者。

通过将重症和非重症病人分离,能够更好地分配资源和安排抢救措施。

2.列优先级:根据病情的严重程度,将急诊病人分为多个优先级。

通常情况下,急诊病人可以通过等待时间的长短来区分优先级。

一般来说,病情较严重、需立即治疗的病人应该被视为高优先级,而病情相对不紧迫的病人则可以被视为低优先级。

3.疾病分类:根据急诊病人的疾病分类,可以更好地对病人进行分级。

例如,将急性心绞痛、心肌梗死等心血管疾病的患者视为高优先级,将感冒、腹泻等一般疾病的患者视为低优先级。

通过将疾病分类与优先级结合起来,能够使医护人员更有针对性地对急诊病人进行处理。

4.医疗资源的分配:根据急诊病人的优先级,合理分配医疗资源。

通常情况下,重症病人会被优先安排,而非重症病人则需要根据优先级和资源可用性来进行处理。

通过合理分配医疗资源,能够最大限度地提高急诊病人的治疗效果。

5.完善的急救体系:建立完善的急救体系,能够更好地对急诊病人进行分级。

例如,设置急诊中心、急诊绿色通道等,提高急诊病人的就诊效率和质量。

此外,能够及时、准确地诊断和治疗急诊病人,也是急救体系的重要一环。

总之,卫生部急诊病人分级原则是为了能够快速、准确地对急诊病人进行处理。

通过将重症和非重症病人分离、设置优先级、根据疾病分类分级等,能够更好地分配医疗资源和安排抢救措施,提高急诊病人的治疗效果。

此外,建立完善的急救体系也是保障急诊病人得到及时救治的重要手段。

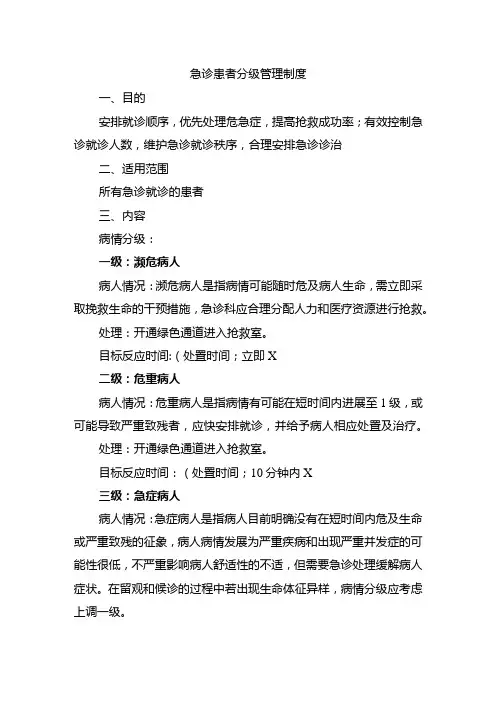

急诊患者分级管理制度

一、目的

安排就诊顺序,优先处理危急症,提高抢救成功率;有效控制急诊就诊人数,维护急诊就诊秩序,合理安排急诊诊治

二、适用范围

所有急诊就诊的患者

三、内容

病情分级:

一级:濒危病人

病人情况:濒危病人是指病情可能随时危及病人生命,需立即采取挽救生命的干预措施,急诊科应合理分配人力和医疗资源进行抢救。

处理:开通绿色通道进入抢救室。

目标反应时间:(处置时间;立即X

二级:危重病人

病人情况:危重病人是指病情有可能在短时间内进展至1级,或可能导致严重致残者,应快安排就诊,并给予病人相应处置及治疗。

处理:开通绿色通道进入抢救室。

目标反应时间:(处置时间;10分钟内X

三级:急症病人

病人情况:急症病人是指病人目前明确没有在短时间内危及生命或严重致残的征象,病人病情发展为严重疾病和出现严重并发症的可能性很低,不严重影响病人舒适性的不适,但需要急诊处理缓解病人症状。

在留观和候诊的过程中若出现生命体征异样,病情分级应考虑上调一级。

处理:应在一定的时间段内安排病人就诊。

目标反应时间:(处置时间;30分钟以内I

四级:非急诊病人

病人情况:非急诊病人是指病人目前没有急性发病症状,无或很少不适主诉,且临床判断需要很少急诊医疗资源的病人。

处理:可在门诊候诊。

目标反应时间:(处置时间;2小时以内X。

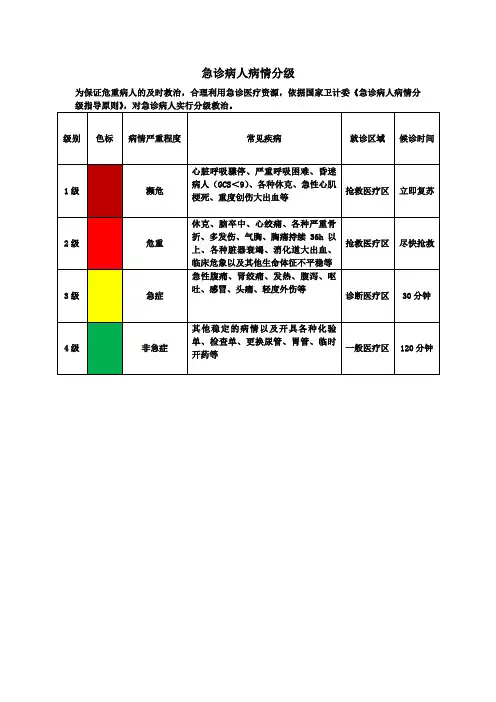

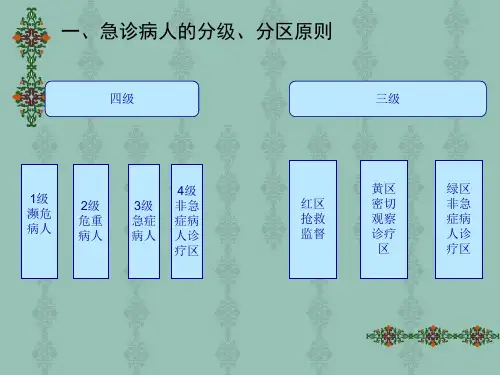

急诊分级、分区急诊科从功能结构上分为“三区”,将病人的病情分为“四级”,从而提高急诊病人分诊准确率,保障急诊病人医疗安全。

一、急诊分区:急诊诊疗区域分为三大区域:红区、黄区和绿区。

红区既抢救监护区,适用于一级和二级病人处置。

黄区即密切观察诊疗区,适用于三级病人,原则上按照时间顺序处置病人,当出现病情变化或分诊护士认为有必要时可考虑提前应诊,病情恶化的病人应被立即送入红区。

绿区即四级病人诊疗区。

二、急诊分级:急诊病人病情的严重程度决定病人就诊与处置的优先次序。

急诊病人病情分级不仅仅是给病人排序,而且要分流病人,使病人在合适的时间去合适的区域获得恰当的诊疗。

根据病人病情评估结果分为四级:一级是濒危病人,二级是危重病人,三级是急症病人,四级是非急症病人。

濒危病人是指病情可能随时危与病人生命,需立即采取挽救生命的干预措施,急诊科应合理分配人力和医疗资源进行抢救。

临床上出现下列情况要考虑濒危病人:气管插管病人、无呼吸或无脉搏病人、急性意识障碍病人以与其他需要采取挽救生命干预措施病人。

这类病人应立即送入急诊抢救室。

危重病人是指病情有可能在短时间内进展至一级,或可能导致严重残疾者,应尽快安排接诊,并给予病人相应处置与治疗。

病人来诊时呼吸循环状况尚稳定,但其症状的严重性需要很早就引起重视,病人有可能发展为一级,如急性意识模糊或定向力障碍、复合伤、心绞痛等。

急诊科需要立即给这类病人提供平车和必要的监护设备。

严重影响病人自身舒适感的主诉,如严重疼痛,也属于该级别。

急症病人是指病人目前明确没有在短时间内危与生命或严重致残的征象,应在一定的时间段内安排病人就诊。

病人病情进展为严重疾病和出现严重并发症的可能性很低,也无严重影响病人舒适性的不适,但需要急诊处理缓解病人症状。

在留观和候诊过程中出现生命体征异常者,病情分级应考虑上调一级。

非急症病人是指病人目前没有急性发病症状,无或很少不适主诉,且临床判断需要很少急诊医疗资源的病人。

附件欧阳引擎(2021.01.01)急诊病人病情分级指导原则(征求意见稿)一、分级适用范围适用于全国各级各类医疗机构急诊医学科及其医务人员,各医疗机构按《指导原则》规范地进行诊疗活动。

二、分级依据(一)急诊病人病情的严重程度:决定病人就诊及处置的优先次序。

(二)急诊病人占用急诊医疗资源多少:急诊病人病情分级不仅仅是给病人排序,而是要分流病人,要考虑到安置病人需要哪些急诊医疗资源,使病人在合适的时间去合适的区域获得恰当的诊疗。

三、分级原则根据病人病情评估结果进行分级,共分为四级:注:“需要急诊医疗资源数量”是急诊病人病情分级补充依据,如临床判断病人为“非急症病人”(D级),但病人病情复杂,需要占用2个或2个以上急诊医疗资源,则病人病情分级定为3级。

即3级病人包括:急症病人和需要急诊医疗资源≥2个的“非急症病人”;4级病人指“非急症病人”,且所需急诊医疗资源≤1。

(一)1级:濒危病人病情可能随时危及病人生命,需立即采取挽救生命的干预措施,急诊科应合理分配人力和医疗资源进行抢救。

临床上出现下列情况要考虑为濒危病人:气管插管病人,无呼吸/无脉搏病人,急性意识障碍病人,以及其他需要采取挽救生命干预措施病人,这类病人应立即送入急诊抢救室。

(二)2级:危重病人病情有可能在短时间内进展至1级,或可能导致严重致残者,应尽快安排接诊,并给与病人相应处置及治疗。

病人来诊时呼吸循环状况尚稳定,但其症状的严重性需要很早就引起重视,病人有可能发展为1级,如急性意识模糊/定向力障碍、复合伤、心绞痛等。

急诊科需要立即给这类病人提供平车和必要的监护设备。

严重影响病人自身舒适感的主诉,如严重疼痛(疼痛评分≥7/10),也属于该级别。

(三)3级:急症病人病人目前明确没有在短时间内危及生命或严重致残的征象,应在一定的时间段内安排病人就诊。

病人病情进展为严重疾病和出现严重并发症的可能性很低,也无严重影响病人舒适性的不适,但需要急诊处理缓解病人症状。

附件2:急诊病人病情分级指导原则一、分级适用范围适用于全国各级各类医疗机构急诊医学科及其医务人员,各医疗机构按《指导原则》规范地进行诊疗活动。

二、分级依据(一)急诊病人病情的严重程度:决定病人就诊及处置的优先次序。

(二)急诊病人占用急诊医疗资源多少:急诊病人病情分级不仅仅是给病人排序,而是要分流病人,要考虑到安置病人需要哪些急诊医疗资源,使病人在合适的时间去合适的区域获得恰当的诊疗。

三、分级原则根据病人病情评估结果进行分级,共分为四级:注:“需要急诊医疗资源数量”是急诊病人病情分级补充依据,如临床判断病人为“非急症病人”(D级),但病人病情复杂,需要占用2个或2个以上急诊医疗资源,则病人病情分级定为3级。

即3级病人包括:急症病人和需要急诊医疗资源≥2个的“非急症病人”;4级病人指“非急症病人”,且所需急诊医疗资源≤1。

(一)1级:濒危病人病情可能随时危及病人生命,需立即采取挽救生命的干预措施,急诊科应合理分配人力和医疗资源进行抢救。

临床上出现下列情况要考虑为濒危病人:气管插管病人,无呼吸/无脉搏病人,急性意识障碍病人,以及其他需要采取挽救生命干预措施病人,这类病人应立即送入急诊抢救室。

(二)2级:危重病人病情有可能在短时间内进展至1级,或可能导致严重致残者,应尽快安排接诊,并给与病人相应处置及治疗。

病人来诊时呼吸循环状况尚稳定,但其症状的严重性需要很早就引起重视,病人有可能发展为1级,如急性意识模糊/定向力障碍、复合伤、心绞痛等。

急诊科需要立即给这类病人提供平车和必要的监护设备。

严重影响病人自身舒适感的主诉,如严重疼痛(疼痛评分≥7/10),也属于该级别。

(三)3级:急症病人病人目前明确没有在短时间内危及生命或严重致残的征象,应在一定的时间段内安排病人就诊。

病人病情进展为严重疾病和出现严重并发症的可能性很低,也无严重影响病人舒适性的不适,但需要急诊处理缓解病人症状。

在留观和候诊过程中出现生命体征异常(附录A)者,病情分级应考虑上调一级。

急诊病人病情分级指导原则

(征求意见稿)

一、分级适用范围

适用于全国各级各类医疗机构急诊医学科及其医务人员,各医疗机构按《指导原则》规范地进行诊疗活动。

二、分级依据

(一)急诊病人病情的严重程度:

决定病人就诊及处置的优先次序。

(二)急诊病人占用急诊医疗资源多少:

急诊病人病情分级不仅仅是给病人排序,而是要分流病人,要考虑到安置病人需要哪些急诊医疗资源,使病人在合适的时间去合适的区域获得恰当的诊疗。

三、分级原则

根据病人病情评估结果进行分级,共分为四级:

注:“需要急诊医疗资源数量”是急诊病人病情分级补充依据,如临床判断病人为“非急症病人”(D级),但病人病情复杂,需要占用2个或2个以上急诊医疗资源,则病

人病情分级定为3级。

即3级病人包括:急症病人和需要急诊医疗资源≥2个的“非急症病人”;4级病人指“非急症病人”,且所需急诊医疗资源≤1。

(一)1级:濒危病人

病情可能随时危及病人生命,需立即采取挽救生命的干预措施,急诊科应合理分配人力和医疗资源进行抢救。

临床上出现下列情况要考虑为濒危病人:气管插管病人,无呼吸/无脉搏病人,急性意识障碍病人,以及其他需要采取挽救生命干预措施病人,这类病人应立即送入急诊抢救室。

(二)2级:危重病人

病情有可能在短时间内进展至1级,或可能导致严重致残者,应尽快安排接诊,并给与病人相应处置及治疗。

病人来诊时呼吸循环状况尚稳定,但其症状的严重性需要很早就引起重视,病人有可能发展为1级,如急性意识模糊/定向力障碍、复合伤、心绞痛等。

急诊科需要立即给这类病人提供平车和必要的监护设备。

严重影响病人自身舒适感的主诉,如严重疼痛(疼痛评分≥7/10),也属于该级别。

(三)3级:急症病人

病人目前明确没有在短时间内危及生命或严重致残的

征象,应在一定的时间段内安排病人就诊。

病人病情进展为严重疾病和出现严重并发症的可能性

很低,也无严重影响病人舒适性的不适,但需要急诊处理缓解病人症状。

在留观和候诊过程中出现生命体征异常(附录A)者,病情分级应考虑上调一级。

(四)4级:非急症病人

病人目前没有急性发病症状,无或很少不适主诉,且临床判断需要很少急诊医疗资源(≤1个)(附录B)的病人。

如需要急诊医疗资源≥2个,病情分级上调1级,定为3级。

四、分级流程

结合国际分类标准以及我国大中城市综合医院急诊医

学科现状,拟根据病情危重程度判别及病人需要急诊资源的情况,将急诊医学科从功能结构上分为“三区”,将病人的病情分为“四级”,简称“三区四级”分类。

(一)分区

从空间布局上将急诊诊治区域分为三大区域:红区、黄区和绿区。

1、红区:抢救监护区,适用于1级和2级病人处置,快速评估和初始化稳定。

2、黄区:密切观察诊疗区,适用于3级病人,原则上按照时间顺序处置病人,当出现病情变化或分诊护士认为有必要时可考虑提前应诊,病情恶化的病人应被立即送入红区。

3、绿区,即4级病人诊疗区。

(二)分级和分区流程

急诊病人病情分级和分级流程(见图一)。

图一急诊病人病情分级和分区图

注:①ABC参见分级标准;②生命体征异常参考指标见附录A;③

急诊医疗资源指在获取急诊病人的主诉后,根据主诉及所属医疗机构

急诊科的资源配置,评估病人在进入急诊科到安置好病人过程中可能需要的急诊医疗资源(附录B)个数。

附录A

生命体征异常参考指标(急诊病情分级用)

(规范性附录)

注:*评估小儿呼吸时尤其要注意呼吸节律;**评估小儿循环时须查毛细血管充盈时间和紫绀,病情评估时血压值仅为参考指标,有无靶器官损害是关键,血压升高合并靶器官损害,则分级上调一级;成人单纯血压升高(无明显靶器官损害证据)时,若收缩压>180mmHhg,则病情分级上调一级;要重视低血压问题,收缩压低于低限者分级标准均应上调一级。

附录B

列入急诊病人病情分级的医疗资源

(规范性附录)。