急诊病人病情分级.

- 格式:docx

- 大小:6.38 KB

- 文档页数:1

![急诊病人分级标准[1]](https://uimg.taocdn.com/2839b1c5cc7931b764ce1511.webp)

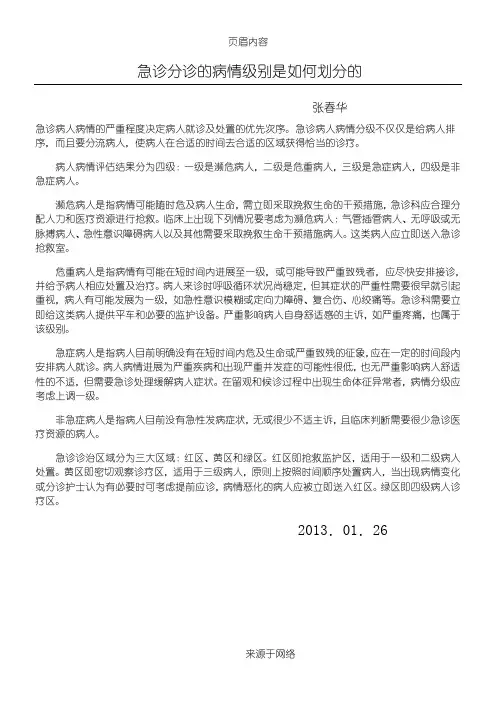

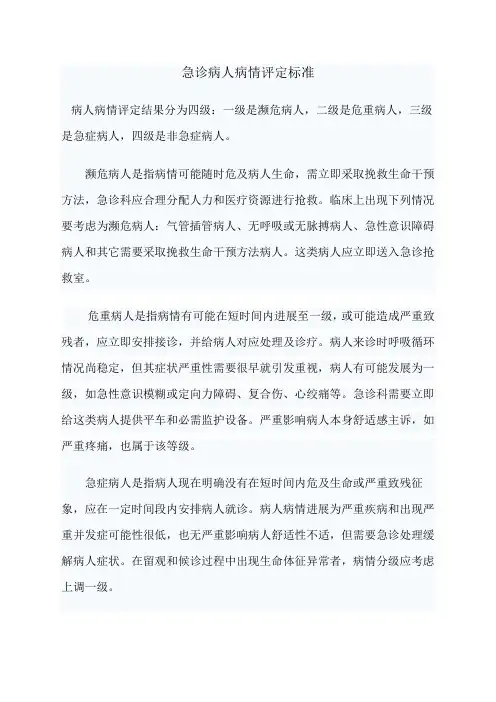

急诊病人分级标准急诊就诊说明一、根据中华人民共和国卫生部关于急诊病人病情分级标准指导原则,我院急诊病人候诊顺序按照病人病情紧急和严重程度来决定病人就诊及处置的优先次序。

二、请各位病人及其家属相互尊重,每诊室只同时接纳一位病人。

三、候诊期间,如有任何问题,请立即向分诊护士提出。

四、急诊就诊先后次序按照病人病情紧急和严重程度决定,并非完全按照到达的先后顺序.病人分类 Ⅰ级(濒危病人) Ⅱ级(危重病人) Ⅲ级(急症病人) Ⅳ级(非急症病人)严重程度(濒危病人)病情可能随时危急病人生命,需立即采取挽救生命的干预措施。

急诊科应合理分配人力和医疗资源进行抢救。

危重病人病情可能在短时间内进展至Ⅰ级,或可能导致严重残疾,应尽快安排急诊,并给与病人相应处置及治疗。

急症病人病人目前明确没有在短时间内危及生命或严重致残的征象,应在一定的时间段内安排病人就诊。

非急症病人病人目前没有急性发作症状,无或很少不适主诉。

常见临床表现气管插管无呼吸/无脉搏急性意识障碍其他需要采取挽救生命干预措施的病人病人来诊时呼吸循环状况尚稳定,但其严重性有可能发展为Ⅰ级.如急性意识模糊/定向力障碍复合伤严重疼痛(疼痛评分≥7/10)病情进展为严重疾病和出现严重并发症的可能性很低无严重影响病人舒适性的不适通过急诊处理可以缓解病人症状留观和候诊过程中出现生命体征异常者,病情分级应考虑上调一级无或很少不适主诉中华人民共和国卫生部关于急诊病人病情分级标准...文档交流...护士接诊 立即 立即 在一定的时间段内安排病人就诊医生接诊 立即 尽快安排接诊地点 抢救室抢救室或者候诊室 诊室(候诊过程中出现病情恶化,病情分级考虑上调)。

急诊患者病情分级原则急诊患者病情分级是评估和分类患者病情严重程度的一个重要过程,在给予患者恰当的治疗和护理的同时,也能使医疗资源得到合理利用。

病情分级的原则主要包括临床表现、病情持续时间、病情稳定性和危险因素等方面。

临床表现是评估患者病情分级的重要依据之一。

不同病情严重程度的患者往往具有不同的临床表现,例如呼吸困难、血压下降、疼痛程度等。

根据临床表现的不同,可将患者分为急需抢救的危重病例、需要立即治疗介入的重症病例、需要及时就医的中度病例以及可以延迟就诊的轻度病例等级。

病情持续时间也是病情分级的重要考虑因素之一。

急性发作的疾病如心肌梗死、中风等常需要紧急救治,而病情持续时间较长的慢性疾病如慢性肺病、高血压等则可以根据患者的稳定性和病情恶化程度进行分级。

通常来说,急性病情需要立即救治,而慢性病情可以根据病情的恶化速度进行分级。

病情稳定性是衡量患者病情分级的重要因素。

病情稳定性意味着患者在一段时间内病情是否有明显的恶化趋势。

例如,呼吸急促、心率增快的心力衰竭患者,如果在一段时间内病情无明显恶化,他们的病情分级可以相对较低;而如果患者的病情持续恶化,需要进行更积极的治疗和护理,其病情分级将会提高。

危险因素也是病情分级的考虑因素之一。

危险因素主要包括患者的基础疾病、年龄、伴随疾病以及既往病史等。

例如,有严重基础心脏病患者、老年人、合并有糖尿病、高血压等慢性病的患者,在急诊中可能需要给予更高级别的医疗护理和治疗,而对于年轻、无基础疾病、无伴随疾病的患者来说,可以将他们的病情分级较低。

因此,在急诊患者病情分级时,应综合考虑临床表现、病情持续时间、病情稳定性和危险因素等因素。

根据患者的具体病情,合理评估并分级患者的病情,能够更好地指导医生的治疗决策和护理措施,保证患者得到正确、及时和有效的救治。

同时,病情分级还可为医院的医疗资源配置提供依据,提高急诊科的工作效率和响应能力,更好地满足患者的急需。

急诊病人的病情等级及分诊要求随着社会的发展和生活水平的不断提高,人们的生活压力增大,各种疾病也逐渐增多。

急诊科作为医院的重要部门,承担着救治急危重症患者的重要使命。

在急诊科,合理的分诊和病情评估是保证患者得到及时、有效救治的关键步骤。

本文将从急诊病人的病情等级及分诊要求的角度进行探讨。

一、急诊病人的病情等级划分1. 急诊病人的病情等级可分为五级,即红、橙、黄、绿、蓝五个等级。

具体划分如下:(1)红色等级:指患者病情危急,需要立即抢救的病人,如心肺骤停、严重外伤出血等;(2)橙色等级:指患者病情危急,需要立即处理的病人,如中度外伤、严重心脏病等;(3)黄色等级:指患者病情较重,需要尽快处理的病人,如发热、中度呼吸困难等;(4)绿色等级:指患者病情一般,可适当等待处理的病人,如轻微外伤、发热等;(5)蓝色等级:指患者病情稳定,可以普通门诊就诊的病人,如感冒、轻微扭伤等。

2. 划分病情等级的依据:(1)病情危急程度:主要根据患者的生命体征、病情稳定性等因素;(2)病情紧急程度:主要根据患者症状的急缓程度、可能导致的后果等因素。

二、急诊病人的分诊要求1. 对红色病人的要求:(1)要求急诊科立即组织专业人员进行抢救;(2)要求医护人员尽快对其进行评估和处理;(3)要求医院安排好相关设备和药品,保障抢救工作的顺利进行。

2. 对橙色病人的要求:(1)要求急诊科立即安排医生进行初步检查和处理;(2)要求安排好患者的住院手续,待条件允许时尽快转入重症监护室;(3)要求医院安排好相关设备和药品,确保患者得到及时、有效的治疗。

3. 对黄色病人的要求:(1)要求急诊科安排医生优先处理,尽快进行评估和处理;(2)要求医院安排好相关检查和治疗项目,确保患者得到及时、有效的治疗;(3)要求安排患者的住院手续,待病情稳定后视情况安排住院观察或出院治疗。

4. 对绿色病人的要求:(1)要求急诊科安排医生进行初步检查和处理;(2)要求医院安排好相关检查和治疗项目,确保患者得到及时、有效的治疗;(3)要求安排患者的住院手续,视情况安排住院观察或出院治疗。

急诊病人病情分级二甲提问摘要:1.急诊病人病情分级简介2.二甲医院急诊科的特点3.针对二甲医院急诊病人的病情分级问题进行提问4.分析和解答二甲医院急诊病人病情分级的疑问正文:急诊病人病情分级是评估急诊患者病情的严重程度,以便于医院合理分配医疗资源,为患者提供及时有效的救治。

在我国,急诊病人病情分级主要分为五级,分别是一级、二级、三级、四级和五级。

其中,二甲医院作为我国医疗服务体系的重要组成部分,具有较高的医疗水平和较强的救治能力。

二甲医院的急诊科通常设有专门的急诊病人病情分级评估小组,由经验丰富的医护人员组成,他们会根据患者的病情表现和生命体征,对患者进行详细的评估,然后将其分为不同的病情等级。

这样,医院可以根据病情等级来决定患者的就诊顺序,优先救治病情严重的患者。

然而,在实际操作过程中,二甲医院急诊病人病情分级仍然存在一些疑问和争议。

例如,如何界定病情的严重程度?如何确保评估的准确性和公正性?如何根据病情分级合理分配医疗资源?针对这些问题,我们需要进行深入研究和探讨。

针对二甲医院急诊病人病情分级的疑问,我们可以从以下几个方面进行分析:首先,要制定明确的病情分级标准。

目前,虽然我国已经制定了急诊病人病情分级的标准和指南,但在实际操作中,不同医院和不同评估小组可能存在理解和执行上的差异。

因此,需要进一步明确和细化病情分级标准,使之更具可操作性和可重复性。

其次,要加强医护人员的教育培训。

急诊病人病情分级评估涉及到多方面的知识和技能,需要医护人员具备较高的专业素养。

因此,医院应加大培训力度,提高医护人员对病情分级的认识和掌握程度。

最后,要建立有效的监督和管理机制。

急诊病人病情分级评估是急诊救治工作的重要组成部分,需要得到有效监督和管理。

医院应建立健全相关制度,确保病情分级的公正、公平和公开。

总之,二甲医院急诊病人病情分级是急诊救治工作的关键环节,需要我们不断研究和完善。

急诊分诊的病情级别是如何划分的标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]急诊分诊的病情级别是如何划分的张春华急诊病人病情的严重程度决定病人就诊及处置的优先次序。

急诊病人病情分级不仅仅是给病人排序,而且要分流病人,使病人在合适的时间去合适的区域获得恰当的诊疗。

病人病情评估结果分为四级:一级是濒危病人,二级是危重病人,三级是急症病人,四级是非急症病人。

濒危病人是指病情可能随时危及病人生命,需立即采取挽救生命的干预措施,急诊科应合理分配人力和医疗资源进行抢救。

临床上出现下列情况要考虑为濒危病人:气管插管病人、无呼吸或无脉搏病人、急性意识障碍病人以及其他需要采取挽救生命干预措施病人。

这类病人应立即送入急诊抢救室。

危重病人是指病情有可能在短时间内进展至一级,或可能导致严重致残者,应尽快安排接诊,并给予病人相应处置及治疗。

病人来诊时呼吸循环状况尚稳定,但其症状的严重性需要很早就引起重视,病人有可能发展为一级,如急性意识模糊或定向力障碍、复合伤、心绞痛等。

急诊科需要立即给这类病人提供平车和必要的监护设备。

严重影响病人自身舒适感的主诉,如严重疼痛,也属于该级别。

急症病人是指病人目前明确没有在短时间内危及生命或严重致残的征象,应在一定的时间段内安排病人就诊。

病人病情进展为严重疾病和出现严重并发症的可能性很低,也无严重影响病人舒适性的不适,但需要急诊处理缓解病人症状。

在留观和候诊过程中出现生命体征异常者,病情分级应考虑上调一级。

非急症病人是指病人目前没有急性发病症状,无或很少不适主诉,且临床判断需要很少急诊医疗资源的病人。

急诊诊治区域分为三大区域:红区、黄区和绿区。

红区即抢救监护区,适用于一级和二级病人处置。

黄区即密切观察诊疗区,适用于三级病人,原则上按照时间顺序处置病人,当出现病情变化或分诊护士认为有必要时可考虑提前应诊,病情恶化的病人应被立即送入红区。

绿区即四级病人诊疗区。

2013.01.26。

医院急诊病人病情分级指导原则

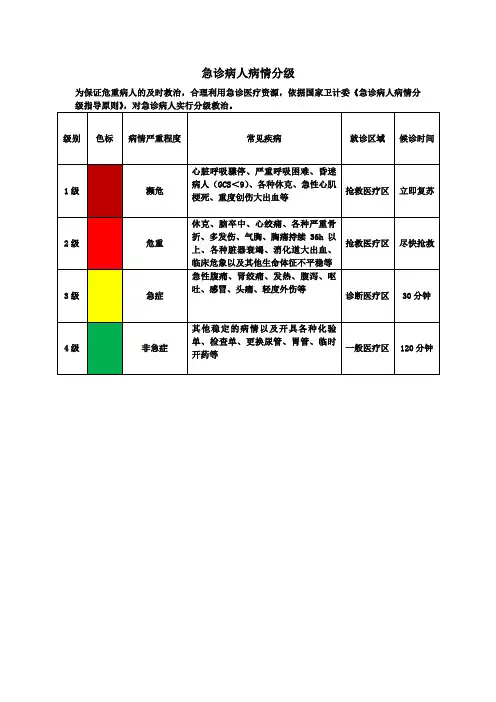

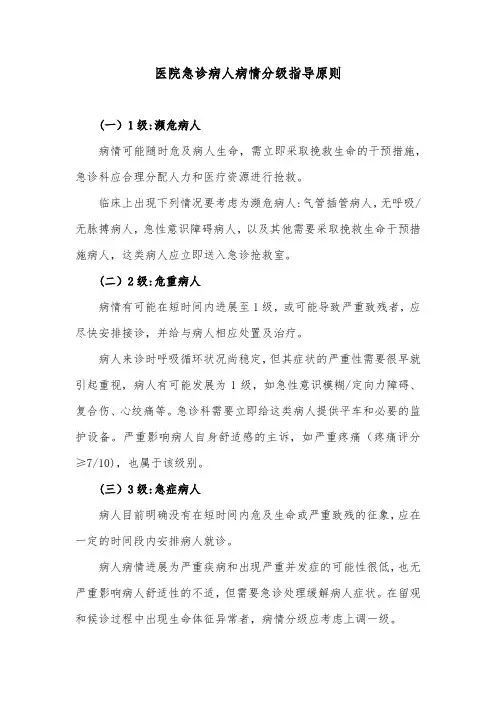

(一)1级:濒危病人

病情可能随时危及病人生命,需立即采取挽救生命的干预措施,急诊科应合理分配人力和医疗资源进行抢救。

临床上出现下列情况要考虑为濒危病人:气管插管病人,无呼吸/无脉搏病人,急性意识障碍病人,以及其他需要采取挽救生命干预措施病人,这类病人应立即送入急诊抢救室。

(二)2级:危重病人

病情有可能在短时间内进展至1级,或可能导致严重致残者,应尽快安排接诊,并给与病人相应处置及治疗。

病人来诊时呼吸循环状况尚稳定,但其症状的严重性需要很早就引起重视,病人有可能发展为1级,如急性意识模糊/定向力障碍、复合伤、心绞痛等。

急诊科需要立即给这类病人提供平车和必要的监护设备。

严重影响病人自身舒适感的主诉,如严重疼痛(疼痛评分≥7/10),也属于该级别。

(三)3级:急症病人

病人目前明确没有在短时间内危及生命或严重致残的征象,应在一定的时间段内安排病人就诊。

病人病情进展为严重疾病和出现严重并发症的可能性很低,也无严重影响病人舒适性的不适,但需要急诊处理缓解病人症状。

在留观和候诊过程中出现生命体征异常者,病情分级应考虑上调一级。

(四)4级:非急症病人

病人目前没有急性发病症状,无或很少不适主诉,且临床判断需要很少急诊医疗资源(≤1个)的病人。

如需要急诊医疗资源≥2个,病情分级上调1级,定为3级。

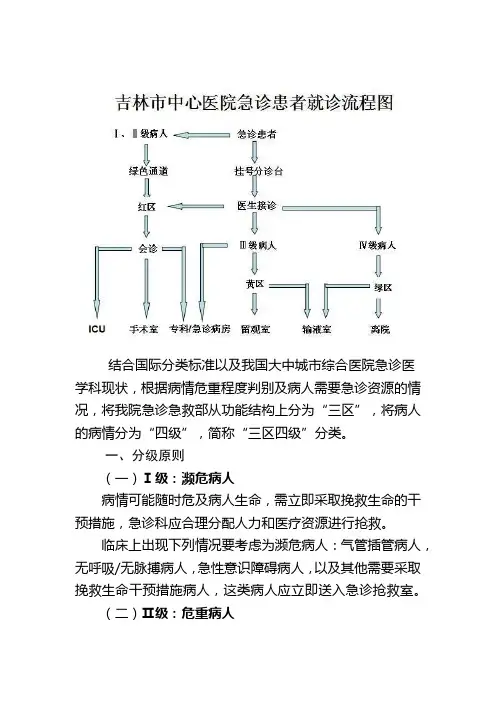

结合国际分类标准以及我国大中城市综合医院急诊医学科现状,根据病情危重程度判别及病人需要急诊资源的情况,将我院急诊急救部从功能结构上分为“三区”,将病人的病情分为“四级”,简称“三区四级”分类。

一、分级原则(一)Ⅰ级:濒危病人病情可能随时危及病人生命,需立即采取挽救生命的干预措施,急诊科应合理分配人力和医疗资源进行抢救。

临床上出现下列情况要考虑为濒危病人:气管插管病人,无呼吸/无脉搏病人,急性意识障碍病人,以及其他需要采取挽救生命干预措施病人,这类病人应立即送入急诊抢救室。

(二)Ⅱ级:危重病人病人来诊时呼吸循环状况尚稳定,但其症状的严重性需要很早就引起重视,病人有可能发展为1级,如急性意识模糊/定向力障碍、复合伤、心绞痛等。

急诊科需要立即给这类病人提供平车和必要的监护设备。

严重影响病人自身舒适感的主诉,如严重疼痛(疼痛评分≥7/10),也属于该级别。

(三)Ⅲ级:急症病人病人目前明确没有在短时间内危及生命或严重致残的征象,应在一定的时间段内安排病人就诊。

病人病情进展为严重疾病和出现严重并发症的可能性很低,也无严重影响病人舒适性的不适,但需要急诊处理缓解病人症状。

(四)Ⅳ级:非急症病人病人目前没有急性发病症状,无或很少不适主诉,且临床判断不需要紧急处理二、分区管理从空间布局上将急诊诊治区域分为三大区域:红区、黄区和绿区。

(一)红区:抢救监护区,适用于Ⅰ级和Ⅱ级病人处置,快速评估和初始化稳定。

(二)黄区:密切观察诊疗区,适用于Ⅲ级病人,原则上按照时间顺序处置病人,当出现病情变化或分诊护士认为有必要时可考虑提前应诊,病情恶化的病人应被立即送入红区。

(三)绿区,即Ⅳ级病人诊疗区。

急诊病人病情评定标准

病人病情评定结果分为四级:一级是濒危病人,二级是危重病人,三级是急症病人,四级是非急症病人。

濒危病人是指病情可能随时危及病人生命,需立即采取挽救生命干预方法,急诊科应合理分配人力和医疗资源进行抢救。

临床上出现下列情况要考虑为濒危病人:气管插管病人、无呼吸或无脉搏病人、急性意识障碍病人和其它需要采取挽救生命干预方法病人。

这类病人应立即送入急诊抢救室。

危重病人是指病情有可能在短时间内进展至一级,或可能造成严重致残者,应立即安排接诊,并给病人对应处理及诊疗。

病人来诊时呼吸循环情况尚稳定,但其症状严重性需要很早就引发重视,病人有可能发展为一级,如急性意识模糊或定向力障碍、复合伤、心绞痛等。

急诊科需要立即给这类病人提供平车和必需监护设备。

严重影响病人本身舒适感主诉,如严重疼痛,也属于该等级。

急症病人是指病人现在明确没有在短时间内危及生命或严重致残征象,应在一定时间段内安排病人就诊。

病人病情进展为严重疾病和出现严重并发症可能性很低,也无严重影响病人舒适性不适,但需要急诊处理缓解病人症状。

在留观和候诊过程中出现生命体征异常者,病情分级应考虑上调一级。

非急症病人是指病人现在没有急性发病症状,无或极少不适主诉,且临床判定需要极少急诊医疗资源病人。

急诊诊治区域分为三大区域:红区、黄区和绿区。

红区即抢救监护区,适适用于一级和二级病人处理。

黄区即亲密观察诊疗区,适适用于三级病人,标准上根据时间次序处理病人,当出现病情改变或分诊护士认为有必需时可考虑提前应诊,病情恶化病人应被立即送入红区。

绿区即四级病人诊疗区。

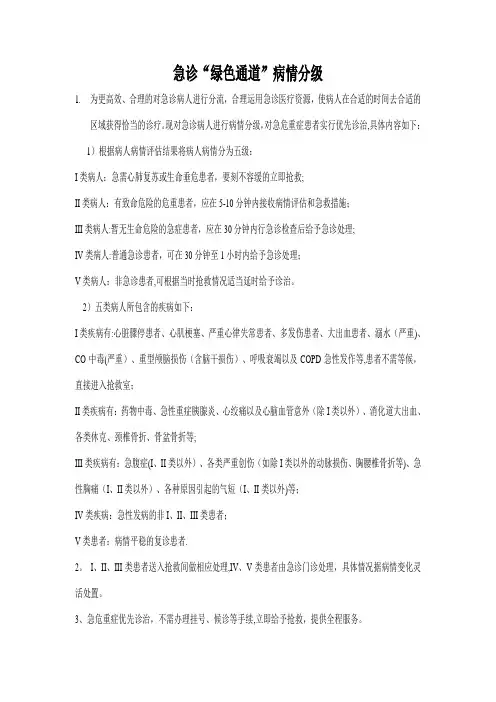

急诊“绿色通道”病情分级

1.为更高效、合理的对急诊病人进行分流,合理运用急诊医疗资源,使病人在合适的时间去合适的

区域获得恰当的诊疗。

现对急诊病人进行病情分级,对急危重症患者实行优先诊治,具体内容如下:1)根据病人病情评估结果将病人病情分为五级:

I类病人:急需心肺复苏或生命垂危患者,要刻不容缓的立即抢救;

II类病人:有致命危险的危重患者,应在5-10分钟内接收病情评估和急救措施;

III类病人:暂无生命危险的急症患者,应在30分钟内行急诊检查后给予急诊处理;

IV类病人:普通急诊患者,可在30分钟至1小时内给予急诊处理;

V类病人:非急诊患者,可根据当时抢救情况适当延时给予诊治。

2)五类病人所包含的疾病如下:

I类疾病有:心脏骤停患者、心肌梗塞、严重心律失常患者、多发伤患者、大出血患者、溺水(严重)、CO中毒(严重)、重型颅脑损伤(含脑干损伤)、呼吸衰竭以及COPD急性发作等,患者不需等候,直接进入抢救室;

II类疾病有:药物中毒、急性重症胰腺炎、心绞痛以及心脑血管意外(除I类以外)、消化道大出血、各类休克、颈椎骨折、骨盆骨折等;

III类疾病有:急腹症(I、II类以外)、各类严重创伤(如除I类以外的动脉损伤、胸腰椎骨折等)、急性胸痛(I、II类以外)、各种原因引起的气短(I、II类以外)等;

IV类疾病:急性发病的非I、II、III类患者;

V类患者:病情平稳的复诊患者.

2。

I、II、III类患者送入抢救间做相应处理,IV、V类患者由急诊门诊处理,具体情况据病情变化灵活处置。

3、急危重症优先诊治,不需办理挂号、候诊等手续,立即给予抢救,提供全程服务。

急诊病情分级标准急诊病情分级标准是指根据患者病情的严重程度,将患者分为不同的级别,以便医务人员能够更好地对患者进行诊断和治疗。

这种分级标准能够帮助医务人员更好地应对急诊情况,提高急救效率,降低病患的死亡率和并发症的发生率。

首先,我们来看一下急诊病情分级标准的具体内容。

急诊病情分级标准通常包括五个级别,分别是,急救、危急、急、急重、一般。

其中,急救级别表示患者病情非常危急,需要立即进行抢救;危急级别表示患者病情危急,需要立即进行治疗;急级别表示患者病情较为紧急,需要尽快进行治疗;急重级别表示患者病情严重,需要紧急治疗;一般级别表示患者病情一般,需要及时进行治疗。

这些级别的划分主要是根据患者的生命体征、症状和病情的严重程度来确定的。

其次,我们来谈谈急诊病情分级标准的意义。

急诊病情分级标准的制定和实施,对于提高急救工作效率、降低病患的死亡率和并发症的发生率具有重要意义。

通过对患者进行及时、准确的分级,能够使医务人员更好地对患者进行诊断和治疗,提高急救工作的效率和水平。

同时,对于病患来说,急诊病情分级标准也能够帮助他们更好地了解自己的病情,及时就医,避免延误治疗时机。

最后,我们来总结一下急诊病情分级标准的应用。

在实际急救工作中,医务人员必须严格按照急诊病情分级标准对患者进行分级,并根据患者的病情严重程度进行相应的急救和治疗。

同时,对于普通民众来说,也应该了解急诊病情分级标准,以便在遇到急诊情况时能够及时就医,并配合医务人员进行急救工作。

总之,急诊病情分级标准对于提高急救工作效率、降低病患的死亡率和并发症的发生率具有重要意义。

医务人员和普通民众都应该了解和遵守急诊病情分级标准,以便更好地应对急诊情况,保护病患的生命安全。

急诊病人病情分级

分清疾病的轻、重、缓、急,决定就诊次序,可以使病人都得到及时的救治。

一般在就诊时将病人分为Ⅳ级。

Ⅰ级:如得不到紧急救治,很快会导致生命危险。

如心跳呼吸骤停,剧烈胸痛,持续严重心律失常,严重的呼吸困难,重度创伤大出血,中毒,老年复合伤等。

Ⅱ级:有潜在性危及生命的可能。

如心、脑血管意外,严重骨折、腹痛持续36小时以上,突发而剧烈的头痛,开放性创伤、儿童高热等。

Ⅲ级:急性症状持续不缓解的病人。

如高热、寒战、呕吐、闭合性骨折等。

Ⅳ级:慢性疾病急性发作的病人。

如哮喘持续状态、小面积烧伤感染、轻度变态反应等。

急诊手术分级标准四级

急诊手术分级标准四级包括以下情况:

1. 病情较急,需要及时诊治,如大出血、急性脑卒中等。

2. 病情一般,可以等待一段时间,比如无危险特征的轻微疼痛、不需要缝合的小的擦伤、稳定恢复期患者复诊、仅开具医疗证明等情况。

急诊科分级标准分为三个区域,每个区域又分为四个级别,具体标准如下:

1. Ⅰ级:病情紧急,需立即处理,危及生命,如心肺骤停、严重外伤等。

2. Ⅱ级:病情较急,需要及时诊治,如大出血、急性脑卒中等。

3. Ⅲ级:病情一般,可以等待一段时间,如急性哮喘、吸入异物、吞咽困难、持续呕吐、胸腹痛、轻中度外伤、轻中度出血等。

4. Ⅳ级:病情最轻,如无危险特征的轻微疼痛、不需要缝合的小的擦伤、稳定恢复期患者复诊、仅开具医疗证明等情况。

请注意,分级后将动态评估病人病情,患者将到不同的就诊区域候诊,急诊的分诊系统将与排队候诊叫号系统联动,同时医护人员也会对候诊患者定期巡视,保证患者及时就诊。

急诊分级、分区急诊科从功能结构上分为“三区”,将病人的病情分为“四级”,从而提高急诊病人分诊准确率,保障急诊病人医疗安全。

一、急诊分区:急诊诊疗区域分为三大区域:红区、黄区和绿区。

红区既抢救监护区,适用于一级和二级病人处置。

黄区即密切观察诊疗区,适用于三级病人,原则上按照时间顺序处置病人,当出现病情变化或分诊护士认为有必要时可考虑提前应诊,病情恶化的病人应被立即送入红区。

绿区即四级病人诊疗区。

二、急诊分级:急诊病人病情的严重程度决定病人就诊及处置的优先次序。

急诊病人病情分级不仅仅是给病人排序,而且要分流病人,使病人在合适的时间去合适的区域获得恰当的诊疗。

根据病人病情评估结果分为四级:一级是濒危病人,二级是危重病人,三级是急症病人,四级是非急症病人。

濒危病人是指病情可能随时危及病人生命,需立即采取挽救生命的干预措施,急诊科应合理分配人力和医疗资源进行抢救。

临床上出现下列情况要考虑濒危病人:气管插管病人、无呼吸或无脉搏病人、急性意识障碍病人以及其他需要采取挽救生命干预措施病人。

这类病人应立即送入急诊抢救室。

危重病人是指病情有可能在短时间内进展至一级,或可能导致严重残疾者,应尽快安排接诊,并给予病人相应处置及治疗。

病人来诊时呼吸循环状况尚稳定,但其症状的严重性需要很早就引起重视,病人有可能发展为一级,如急性意识模糊或定向力障碍、复合伤、心绞痛等。

急诊科需要立即给这类病人提供平车和必要的监护设备。

严重影响病人自身舒适感的主诉,如严重疼痛,也属于该级别。

急症病人是指病人目前明确没有在短时间内危及生命或严重致残的征象,应在一定的时间段内安排病人就诊。

病人病情进展为严重疾病和出现严重并发症的可能性很低,也无严重影响病人舒适性的不适,但需要急诊处理缓解病人症状。

在留观和候诊过程中出现生命体征异常者,病情分级应考虑上调一级。

非急症病人是指病人目前没有急性发病症状,无或很少不适主诉,且临床判断需要很少急诊医疗资源的病人。