古代时人们对各年龄段的别称

- 格式:docx

- 大小:21.78 KB

- 文档页数:2

古代年龄称谓在阅读古文的过程中,经常会碰到一些表达年龄称谓的词,如:“弱冠”、“耄耋”等。

学生往往对此很费解。

其实类似这样的词还很多,都是我们在阅读古文的过程中所必须了解的知识。

下面分享古代年龄称谓,我们一起来学习吧!婴儿:人初生。

襁褓:泛指一岁以下。

孩提:两至三岁。

始龀、髫年:女孩七岁。

始龀、龆年:男孩八岁。

说明:根据生理状况,男孩八岁、女孩七岁换牙,脱去乳齿,长出恒牙,这时叫“龀”,“龆年”或“髫年”。

总角:幼年泛称。

垂髫之年:指儿童。

(古代小孩头发下垂,引申以指未成年的人。

)黄口:十岁以下。

幼学:十岁。

(《礼记•曲礼上》:“人生十年曰幼,学。

”因为古代文字无标点,人们就截取“幼学”二字作为十岁代称。

)金钗之年:女孩十二岁。

豆蔻年华:女子十三四岁。

舞勺之年:十三岁至十五岁。

舞象之年:十五岁至二十岁。

志学:十五岁。

(《论语》:“子曰:“吾十有五而志于学…”)及笄:女子十五岁。

(《礼记•内则》:“女子十有五年而笄。

”)碧玉年华、破瓜之年:女子十六岁。

(旧时文人拆“瓜”字为二八纪年,谓十六岁,多用于女子。

)弱冠:男子二十岁。

(《礼记•曲礼上》:“二十曰弱冠。

”)桃李年华:女子二十岁。

花信年华:女子二十四岁。

女子出嫁称梅之年,摽梅之年。

而立:三十岁。

不惑:四十岁。

天命:五十岁。

(《论语》:子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩。

“)知非之年:五十岁。

(《淮南子•原道训》:“伯玉年五十,而有四十九年非。

”说春秋卫国有个伯玉,不断反省自己,到五十岁时知道了以前四十九年中的错误,后世因而用“知非”代称五十岁。

)耳顺、花甲之年:六十岁。

(我国自古以来用天干地支互相错综相合纪年,可组成六十对干支,因而称作“六十干支”或“六十花甲子”,所以六十岁又称作“花甲之年”。

)古稀:七十岁。

(杜甫《曲江二首》:“酒债寻常行处有,人生七十古来稀。

”)杖朝之年:八十岁。

古代年龄段的叫法

中国古代常见的年龄段叫法如下:

1. 婴儿:出生至满月

2. 童年:满月至七岁

3. 童子:七岁至十四岁

4. 青少年:十四岁至二十岁

5. 壮年:二十岁至四十岁

6. 中年:四十岁至六十岁

7. 老年:六十岁以上

另外,还有一些常用于描述人物特定年龄段的叫法,如:

1. 芳华:二十岁左右

2. 不惑:四十岁左右

3. 耄耋:七十岁以上

4. 八九不离十:八九岁左右

5. 青春年华:指青春期至三十岁左右的年龄段

6. 四五年纪:四十五岁左右

7. 不惑之年:四十岁左右

8. 不惑之年,常年十五不变:指年龄虽已四十,却依然保持着十五岁的心态和外貌。

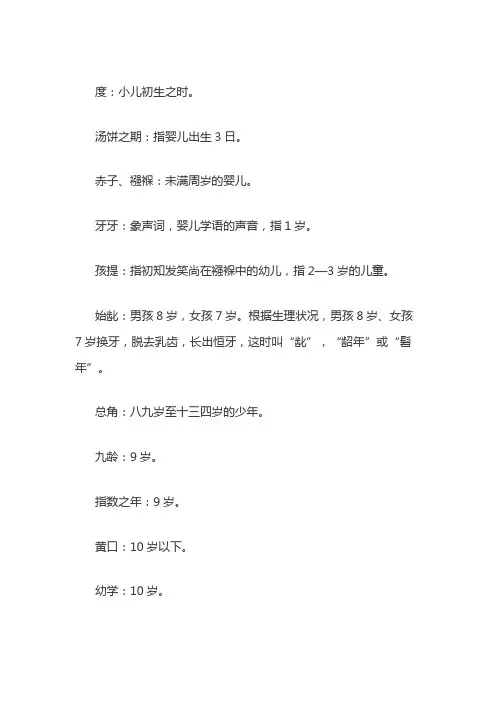

古代不同年龄阶段都有哪些称谓0岁度:小儿初生之时。

孩提:指初知发笑尚在襁褓中的幼儿。

赤子、襁褓:未满周岁的婴儿。

汤饼之期:指婴儿出生三日。

旧俗小儿出生三日,设筵招待亲友谓之“汤饼筵”,也作“汤饼宴”、“汤饼会”。

1岁牙牙:象声词,婴儿学语的声音。

如牙牙学语,因亦指小孩过程子开始学话。

清袁枚《祭妹文》:“两女牙牙,生汝死后,才周晬耳。

”周晬,指婴儿周岁。

2岁孩提:指2——3岁的儿童。

也有写作“孩提包”或“提孩”的,韩愈诗中就有“两家各生子,提孩巧相如”句。

8岁总角:是八九岁至十三四岁的少年(古代儿童将头发分作左右两半,在头顶各扎成一个结,形如两个羊角,故称“总角”)。

总角之交指幼年就相识的好朋友。

童龀[chèn]:往往是指人的儿童少年时期。

龀,《说文》中有“男八月生齿、八岁而龀;女七月生齿、七岁而龀”的说法。

可以看出,孩子乳牙脱落,长出恒牙,称为“龀”。

始龀、髫年:女孩七岁。

男孩八岁。

根据生理状况,男孩八岁、女孩七岁换牙,脱去乳齿,长出恒牙,这时叫“龀”,“龆年”或“髫年”。

9岁九龄:为9岁。

黄口:十岁以下。

指数之年:儿童九岁。

10岁幼学:十岁。

(《礼记?曲礼上》:“人生十年曰幼,学。

”因为古代文字无标点,人们就截取“幼学”二字作为十岁代称。

)外傅之年:儿童十岁。

12岁金钗之年:女孩十二岁。

13岁豆蔻:指女子十三岁。

豆蔻是十三四岁至十五六岁(豆蔻是一种初夏开花的植物,初夏还不是盛夏,比喻人还未成年,故称未成年的少年时代为“豆蔻年华”)。

舞夕之年:少年十三至十五岁。

15岁及笄:笄[jī],本来是指古代束发用的簪子。

古代女子一般到15岁以后,就把头发盘起来,并用簪子绾住,表示已经成年。

“及笄”即年满15岁的女子。

结发:束发,扎结头发,古人男20岁束发而冠,女子15岁束发而笄,表示成年。

男女成年的标志分别为“加冠”、“加笄”。

志学之年:因为“三十而立,四十而不惑”,所以后代称15岁为“志学之年”。

中国古时对各年龄段的称呼襁褓——指不满周岁孩提——指2~3岁髫(tiáo)年——指女孩7岁。

垂髫(tiáo):指童年。

古时童子未冠,头发下垂,因而以“垂髫”代指童年。

潘岳《藉田赋》:“被褐振裾,垂髫总发。

”龆年——指男孩8岁总角——幼年泛称。

语出《诗经》,如《诗·卫风·氓》“总角之宴”,又《齐风·甫田》“总角兮”。

以后称童年为“总角”。

陶渊明《荣木》诗序:“总角闻道,白首无成。

”黄口——指10岁以下金钗之年——指12岁(女)豆蔻年华——指13岁(女)舞勺之年——指13~15岁束发:指青少年。

一般指15岁左右,这时应该学会各种技艺。

《大戴礼记·保傅》:“束发而就大学,学大艺焉,履大节焉。

”及笄之年——指15岁(女)。

语出《礼记·内则》“女子……十有五年而笄”。

“笄”,谓结发而用笄贯之,表示已到出嫁的年岁。

破瓜年华、碧玉年华——指16岁(女)舞象之年——指15~20岁桃李年华——指20岁(女)弱冠——指20岁(男)。

语出《礼记·曲礼上》“二十曰弱冠”。

古代男子20岁行冠礼,表示已经成年。

左思《咏史》诗之一:“弱冠弄柔翰,卓荦观群书。

”花信年华——指24岁(女)梅之年——指至出嫁。

待年:指女子成年待嫁,又称“待字”。

语出《后汉书·曹皇后记》“小者待年于国”。

以后称女子待嫁的年岁为“待年”。

《文选·宋文皇帝元皇后哀策文》:“爰自待年,金声夙振。

”半老徐娘——指至30岁(女)而立之年——指30岁(男)。

语出《论语·为政》“三十而立”。

以后称三十岁为“而立”之年。

《聊斋志异·长清僧》:“友人或至其乡,敬造之,见其人默然诚笃,年仅而立。

”不惑之年、强壮之年——指40岁(男)。

语出《论语·为政》“四十而不惑”。

以后用“不惑”作40岁的代称。

应璩《答韩文宪书》:“足下之年,甫在不惑。

”年逾半百、知非之年、知命之年、艾服之年、大衍之年——指50岁。

古代对人年龄的称呼古代社会,人们对于年龄的称呼是非常重视的,不同的年龄段有着不同的称谓。

这些称谓不仅仅是对年龄的一个简单描述,更是体现了古人对年龄和人生阶段的一种尊重和认可。

下面,让我们一起来了解一下古代对人年龄的称呼吧。

一、幼儿期幼儿期是人的成长过程中的第一个阶段,这个阶段的孩子通常是在0到6岁之间。

在古代,对于这个年龄段的孩子,人们通常称之为婴儿或者襁褓中的孩子。

婴儿是指刚刚出生的孩子,而襁褓则是指孩子还在襁褓中的状态。

二、童年童年是人的成长过程中的第二个阶段,这个阶段的孩子通常是在6到12岁之间。

在古代,对于这个年龄段的孩子,人们通常称之为童子或者童女。

童子指的是男孩,而童女则是女孩。

三、少年期少年期是人的成长过程中的第三个阶段,这个阶段的孩子通常是在12到18岁之间。

在古代,对于这个年龄段的孩子,人们通常称之为少年或者少女。

少年指的是男孩,而少女则是女孩。

四、青年期青年期是人的成长过程中的第四个阶段,这个阶段的人通常是在18到30岁之间。

在古代,对于这个年龄段的人,人们通常称之为青年男子或者青年女子。

青年男子是指年轻的男性,而青年女子则是指年轻的女性。

五、壮年期壮年期是人的成长过程中的第五个阶段,这个阶段的人通常是在30到50岁之间。

在古代,对于这个年龄段的人,人们通常称之为壮年男子或者壮年女子。

壮年男子是指成熟的男性,而壮年女子则是指成熟的女性。

六、中年期中年期是人的成长过程中的第六个阶段,这个阶段的人通常是在50到70岁之间。

在古代,对于这个年龄段的人,人们通常称之为中年男子或者中年女子。

中年男子是指年长的男性,而中年女子则是指年长的女性。

七、老年期老年期是人的成长过程中的最后一个阶段,这个阶段的人通常是70岁以上。

在古代,对于这个年龄段的人,人们通常称之为老人或者长者。

老人是指年老的男性,而长者则是指年老的女性。

通过对古代对人年龄的称呼的了解,我们可以看到古人对不同年龄段的人的尊重和认可。

【7A文】古代年龄称谓大全在古代,人们的年龄称谓与现代有着很大的不同。

这些称谓通常具有浓厚的文化内涵和寓意,让我们来了解一下古代的年龄称谓。

1.婴儿期:初度:婴儿出生满一年称为初度,此时要用彩色的丝线来为婴儿祈福,叫做“系五彩”。

2.儿童期:垂髫:儿童三四岁到八九岁称为垂髫,因为他们的头发是自然垂落的。

总角:八九岁到十三四岁,男子和女子都是把头发扎成两个角,因此叫总角。

3.少年期:豆蔻:女子十三四岁称为豆蔻年华,这个年纪的女子正如盛开的豆蔻花,含苞待放。

束发:男子十五岁称为束发,表示此时应该告别童年,束起头发成为一个成年人。

4.青年期:志学:男子十五岁到二十岁称为志学之年,意味着应该开始专注于学问。

及笄:女子十五岁称为及笄,意味着女子已经成年,可以出嫁了。

5.成年期:弱冠:男子二十岁称为弱冠之年,表示成年,行冠礼以示庆祝。

桃李年华:女子二十岁称为桃李年华,此时的女子正如同桃李盛开,美丽动人。

6.中年期:不惑:男子四十岁称为不惑之年,意味着在这个年纪已经拥有了丰富的经验和知识,对世事有了清晰的认识。

半老徐娘:女子四十岁称为半老徐娘,这个词源于《南史•李祖冲传》中的“徐娘虽老,犹尚多情”,表示虽然年纪稍大,但风韵犹存。

7.老年期:花甲:男子六十岁称为花甲之年,因为此时六十甲子已过一半,比喻老人如花之甲。

古稀:女子七十岁称为古稀之年,《曲江二首》中杜甫曾写道“人生七十古来稀”,因此七十岁被称为古稀之年。

8.耄耋期:耄耋:耄是年纪很大的意思,耋则是指八九十岁。

男子八九十岁称为耄耋之年,泛指老年人。

9.冥年:期颐:百年曰期,颐亦养也。

意思是人生以百年为期,饮食起居需人照料。

也就是说,百岁老人饮食起居不能自理,一切需要他人的照料。

总的来说,古代的年龄称谓非常丰富且富有文化内涵,体现了古人对不同年龄阶段的理解和尊重。

这些称谓不仅富有诗意,还反映了古代社会的文化、价值观和习俗。

这些称谓的传承和保护,对于我们了解和传承中华文化具有重要意义。

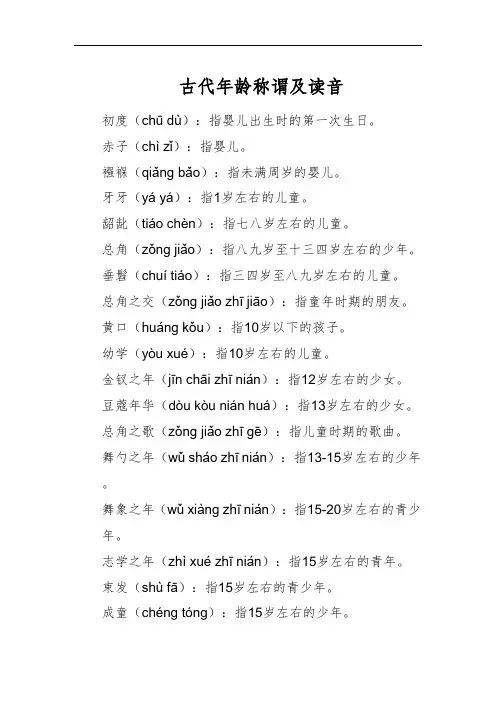

古代年龄称谓及读音初度(chū dù):指婴儿出生时的第一次生日。

赤子(chì zǐ):指婴儿。

襁褓(qiǎng bǎo):指未满周岁的婴儿。

牙牙(yá yá):指1岁左右的儿童。

龆龀(tiáo chèn):指七八岁左右的儿童。

总角(zǒng jiǎo):指八九岁至十三四岁左右的少年。

垂髫(chuí tiáo):指三四岁至八九岁左右的儿童。

总角之交(zǒng jiǎo zhī jiāo):指童年时期的朋友。

黄口(huáng kǒu):指10岁以下的孩子。

幼学(yòu xué):指10岁左右的儿童。

金钗之年(jīn chāi zhī nián):指12岁左右的少女。

豆蔻年华(dòu kòu nián huá):指13岁左右的少女。

总角之歌(zǒng jiǎo zhī gē):指儿童时期的歌曲。

舞勺之年(wǔ sháo zhī nián):指13-15岁左右的少年。

舞象之年(wǔ xiàng zhī nián):指15-20岁左右的青少年。

志学之年(zhì xué zhī nián):指15岁左右的青年。

束发(shù fā):指15岁左右的青少年。

成童(chéng tóng):指15岁左右的少年。

弱冠(ruò guàn):指20岁左右的青年。

而立之年(ér lì zhī nián):指30岁左右的成年人。

不惑之年(bù huò zhī nián):指40岁左右的成年人。

知命之年(zhī mìng zhī nián):指50岁左右的成年人。

花甲之年(huā jiǎ zhī nián):指60岁左右的老年人。

古代对各年龄段的称呼一、0 1岁1. 赤子含义:刚生的婴儿。

因婴儿皮肤呈赤色得名。

2. 襁褓含义:本意是包裹婴儿的被子和带子,后泛指未满周岁的婴儿。

二、2 3岁1. 孩提三、女孩7岁1. 髫年含义:古代儿童尚未束发时自然下垂的短发,“髫”指古时小孩头上扎起来的下垂头发。

所以女孩7岁称髫年。

四、男孩8岁1. 龆年含义:“龆”也是指儿童换牙。

男孩8岁开始换牙,所以称龆年。

五、10岁以下1. 黄口含义:本指雏鸟的嘴,借指儿童。

古代户役制度称小孩为黄,隋代以不满三岁的幼儿为黄,唐代以刚生的婴儿为黄。

后来,十岁以下儿童皆泛称为“黄口”。

六、12岁(女)1. 金钗之年含义:女孩到了12岁就可以头带金钗,所以称为金钗之年。

七、13 15岁(男)1. 舞勺之年含义:“勺”是一种乐舞。

古代未成童者习之,舞勺指的是男孩子13 15岁期间学习勺舞。

八、13 14岁(女)1. 豆蔻年华含义:豆蔻是一种植物,初夏开花。

二月初含苞待放时,豆蔻梢头的嫩叶卷而未舒,非常像少女的样子。

因此用来比喻少女13 14岁时的美好年华。

九、15岁(女)1. 及笄之年含义:“笄”是古代妇女用来固定发髻的簪子。

女子满15岁结发,用笄贯之,因称女子满15岁为及笄。

也表示到了结婚的年龄。

十、15 20岁(男)1. 束发含义:男孩成童时束发为髻,一般认为15岁为成童之年,这时应该学会各种技艺。

所以15 20岁之间的男子称为束发。

十一、16岁(女)1. 破瓜之年含义:旧时文人拆“瓜”字为二八纪年,谓十六岁。

诗文中多用于女子。

十二、20岁(男)1. 弱冠含义:古代男子20岁行冠礼,表示已经成人,但体还未壮,所以称“弱冠”。

十三、20岁(女)1. 桃李年华含义:形容女子二十岁正像桃李盛开的时候一样艳丽动人。

十四、24岁(女)1. 花信年华含义:花信,花开时期。

指女子的年龄到了二十四岁。

也泛指女子正处在年轻貌美之时。

十五、30岁(男)1. 而立之年含义:人到三十岁应该能够自立于社会,有所成就。

度:小儿初生之时。

汤饼之期:指婴儿出生3日。

赤子、襁褓:未满周岁的婴儿。

牙牙:象声词,婴儿学语的声音,指1岁。

孩提:指初知发笑尚在襁褓中的幼儿,指2—3岁的儿童。

始龀:男孩8岁,女孩7岁。

根据生理状况,男孩8岁、女孩7岁换牙,脱去乳齿,长出恒牙,这时叫“龀”,“龆年”或“髫年”。

总角:八九岁至十三四岁的少年。

九龄:9岁。

指数之年:9岁。

黄口:10岁以下。

幼学:10岁。

外傅之年:儿童10岁。

金钗之年:女孩12岁。

豆蔻:指女子十三四岁至十五六岁。

舞夕之年:少年13至15岁。

及笄:指女子15岁。

成童:15或15稍上的年岁。

舞象之年:少年15至20岁。

二八:为16岁。

破瓜、碧玉年华:女子16岁。

加冠:指男子20岁。

古时男子20岁行加冠礼,表示已成年。

弱冠:古人20岁行冠礼,以示成年,但体犹未壮,故称“弱冠”。

桃李年华:女子20岁。

花信年华:女子24岁。

而立之年:30岁,因为《论语》有言,“三十而立,四十而不惑。

”始室:30岁。

克壮:正当壮年,古代30岁为壮。

半老徐娘:女子30岁。

不惑(不惑之年):40岁为“不惑之年”。

艾:50岁。

《礼记·曲礼上》:“五十曰艾。

”半百、知天命、知命之年:50岁。

六九年:即54岁。

耳顺、耳顺之年、花甲之年:均指60岁。

高龄:敬辞,称老人的年龄,多指60岁以上。

耆:古称60岁的人为“耆”。

下寿:古人以60为下寿,指60岁以上。

还历寿:61岁的寿辰。

从心之年:70岁。

古稀:古代人活到70岁,也就很不容易了。

悬车之年、杖围之年:均指70岁。

耋:七八十岁的年纪,泛指老年。

如:耄耋之年。

喜寿:指77岁,草书喜字似七十七,故特代指77岁。

朝枚之年、朝枝之年:均指八九十岁。

伞寿:80岁寿辰。

因伞字的草体形似八十,故称“伞寿”。

中寿:指80岁以上。

米寿:指88岁。

因米字拆开好似八十八,故借指88岁。

上寿:90岁为上寿。

白寿:指99岁,百少一为99,故借指99岁。

期颐:指百岁高寿。

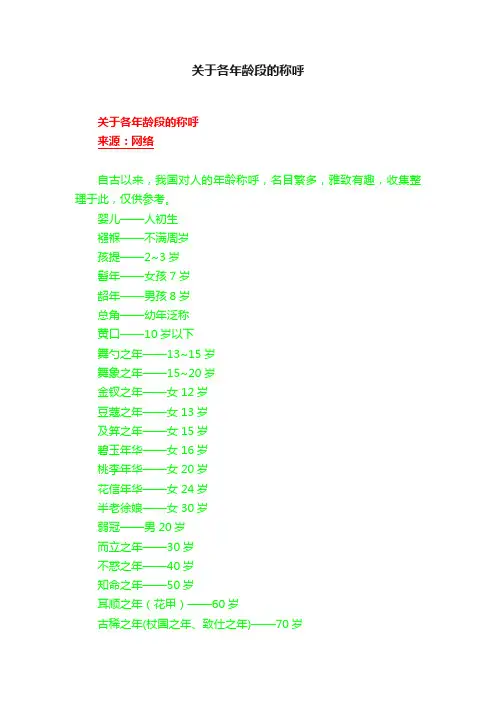

关于各年龄段的称呼

关于各年龄段的称呼

来源:网络

自古以来,我国对人的年龄称呼,名目繁多,雅致有趣,收集整理于此,仅供参考。

婴儿——人初生

襁褓——不满周岁

孩提——2~3岁

髫年——女孩7岁

龆年——男孩8岁

总角——幼年泛称

黄口——10岁以下

舞勺之年——13~15岁

舞象之年——15~20岁

金钗之年——女12岁

豆蔻之年——女13岁

及笄之年——女15岁

碧玉年华——女16岁

桃李年华——女20岁

花信年华——女24岁

半老徐娘——女30岁

弱冠——男20岁

而立之年——30岁

不惑之年——40岁

知命之年——50岁

耳顺之年(花甲)——60岁

古稀之年(杖国之年、致仕之年)——70岁

杖朝之年——80岁鲐背之年——90岁期颐——100岁

花甲重开——120岁古稀双庆——140岁。

古人对各年龄段的称呼襁褓——不满周岁。

黄口——婴儿。

孩提——二三岁始龀——(音称,指换牙时)七八岁。

如:“有遗男,始龀。

”《愚公移山》垂髫——幼年。

如:“黄发垂髫,并怡然自乐。

”《桃花源记》总髻(总角)——幼年童年。

如:“总角之宴,言笑晏晏。

”《氓》豆蔻年华——女子十三四岁。

如“娉娉袅袅十三余,豆蔻梢头二月初。

”杜牧《赠别》及笄之年——(音机)女子十五岁。

“复有双幼妹,笄年未结缡。

”白居易《对酒示行简》束发成童——男子十五岁。

如:“余自束发读书轩中。

”《项脊轩志》冠弱冠加冠——男子二十岁。

如:“既加冠,益慕圣贤之道。

”《送东阳马生序》而立之年——三十岁。

如:“吾十五而有志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心随欲,不逾矩。

”《论语》不惑之年——四十岁知命知天命半百知非之年——五十岁耳顺(花甲)——六十岁耆艾——(音奇)六十岁为耆,五十岁为艾。

如“耆艾而信,可以为师。

”《荀子》古稀之年——七十岁。

“酒债寻常行处有,人生七十古来稀。

”杜甫《曲江》耄耋之年——(音冒蝶)八九十岁。

期颐之年——百岁。

女子年龄:始龀、髫年:女孩七岁。

金钗之年:女孩十二岁豆蔻年华:女子十三岁。

及笄:女子十五岁。

碧玉年华、破瓜之年:女子十六岁。

桃李年华:女子二十岁。

花信年华:女子二十四岁。

标梅之年:出嫁。

古代对各阶段年龄不同的称呼

国学分享 2018-09-13 21:40:41

不满周岁——襁褓;

2~3岁——孩提;

女孩7岁——髫年;

男孩8岁——龆年;

幼年泛称——总角;

10岁以下——黄口,(即乃稚气未脱的少儿代称).

13—15岁——舞勺之年;

15—20岁——舞象之年;

12岁(女)——金钗之年;

13岁(女)——豆蔻年华,

15岁(女)——及笄之年;

15岁(男)——志学之年

16岁(女)——破瓜年华、碧玉年华,二八年华;

20岁(女)——桃李年华;

24岁(女)花信年华;

至出嫁——梅之年,标梅之年;

至30岁(女)——半老徐娘;

20岁(男)——弱冠;

30岁(男)——而立之年;

壮年时期——春秋鼎盛;

40岁(男)——不惑之年、强壮之年;

50岁——年逾半百、知非之年、知命之年、艾服之年、大衍之年;

60岁——花甲、平头甲子、耳顺之杖乡之年、还历之年;

70岁——古稀、杖国之年、致事之年、致政之年,从心之年、悬车之年;

80——90岁——耄耋之年;

90岁_——鲐背之年;

100岁——期颐,又可称为“人瑞”。

各年龄段的别称

中国人对不同年龄有不同别称:

一、初度:刚出生的婴儿。

二、赤子:初生的婴儿。

三、襁褓:未满周岁的婴儿。

四、汤饼之会:婴儿出生第三天举行的宴会。

五、龆齓:儿童换牙齿,即七八岁的儿童。

六、垂髫:三四岁到八九岁的儿童。

七、幼学:十岁。

八、总角:八九岁到十三岁。

九、黄口:十岁以下。

十、金钗之年:女子十二岁。

十一、豆蔻:十三四岁的少女。

十二、十三:13岁。

十三、舞勺之年:13-15岁男孩子。

十四、及笄:女子15岁。

十五、志学之年:15岁。

十六、束发:男子15岁。

十七、弱冠:男子20岁。

十八:花信年华:女子24岁。

十九、而立之年:30岁。

二十、始室:30岁。

二十一、不惑之年:40岁。

二十二、知命:50岁。

二十三、六九:54岁。

二十四、耳顺:60岁。

二十五、从心之年:70岁。

二十六、古稀之年、悬车之年、权围之年:70岁。

二十七、耋:70-80岁。

二十八:喜寿:77岁。

二十九、耄:80-90岁。

三十、米寿:88岁。

三十一、鲐背之年:90岁。

三十二、白寿:99岁雅称。

三十三:上寿:100岁上(中寿90岁上,下寿80岁上)。

三十四、期颐:100岁。

三十五、茶寿:108岁。

三十六:双稀(双庆):140岁。

蒋介石书法

寿寿寿

寿字对联。

称谓指人们因亲属或其他关系而建立起来的称呼、名称。

称谓的使用,多种多样。

下面为大家带来古代的年龄称谓,希望大家喜欢!襁褓,不满周岁黄口,本指雏鸟,后比喻幼儿,10岁以下。

总角、孩提,幼年泛称。

垂髫(tiáo)、始龀(chèn),童年泛称。

幼学,10岁束发,15岁左右弱冠,20岁而立之年,30岁不惑之年,40岁知命之年、年逾半百、知非之年、知命之年、艾服之年、大衍之年,50岁花甲、平头甲子、耳顺之年、杖乡之年,60岁古稀、杖国之年、致事之年、致***之年,70岁杖朝之年,80岁耄耋(màodié)之年,八九十岁的年纪鲐背之年,90岁期颐(jīyí)之年,100岁1.初度:生日之时。

出自《离骚》:“皇览揆余初度兮,肇锡余以嘉名。

”后也称生日为“初度”,如《元史》“朕初度之日群臣毋贺”。

2.赤子:初生的婴儿。

《孔颖达疏》:“子生赤色,故言赤子。

”3.襁褓:本意是指包裹婴儿的被子和带子,后借指未满周岁的婴儿。

4.孩提:两三岁的幼儿,亦作“孩抱”。

5.龆龀:儿童换齿年龄。

《韩诗外传》:“男八月生齿,八岁龆齿;女七月生齿,七岁而龆齿。

”即指七八岁的儿童。

6.垂髫:三四岁到八九岁的儿童。

古时童子未冠者头发下垂,因此以垂髫指儿童或童年。

7.幼学:十岁左右。

《礼记·曲礼上》:“人生十岁日幼,学。

”郑玄注:“名曰幼,时始可学也。

”后因称十岁为“幼学之年”。

8.总角:八九岁到十三四岁的少年儿童。

《礼记·内则》:“拂髦,总角。

”郑玄注:“总角,收发结之。

”后因称童年时代为“总角”。

9.黄口:本指雏鸟的嘴,后指儿童。

10.金钗之年:女子十二岁。

南朝梁·武帝《河中之水歌》:“头上金钗十二行,足下丝履五文章。

”即指古代女子十二岁开始戴钗梳妆。

11.豆蔻:本是植物名,代指十三四岁的少女。

杜牧《赠别》诗:“娉娉袅袅十三余,豆蔻梢头二月初。

”后称女子十三四岁为“豆蔻年华”。

古代各年龄段的称谓表古代根据男子成长过程的特点,以十年为单元,将人生大致分为九个阶段,分别是"幼""弱""壮""强""艾""耆""老""耄""期"。

除了这样的总体分类之外,古代还有一些特殊年龄的对于的具体称谓。

一、具体年龄对应称谓及其来源和含义:0岁:初度——指小儿初生之时。

赤子、襁褓——未满周岁的婴儿。

1岁:牙牙——婴儿学语的声音。

周晬——指婴儿周岁。

2岁:孩提——指初知发笑尚在襁褓中的幼儿。

(2-3岁的儿童)8岁:总角——古代儿童将垂发扎成两个发髻,形状似羊角,(“总”为聚拢的意思)故称“总角”。

童龀——通常指人的儿童少年时期。

始龀、髫年——女孩七岁。

始龀、龆年——男孩八岁。

10岁:幼学——因为古代文字无标点,人们就截取“幼学”二字作为十岁代称。

13岁:豆蔻——指女子十三岁,豆蔻是一种初夏开花的植物,初夏还不是盛夏,比喻人还未成年,故以豆蔻来指代女子13岁。

15岁:及笄——指女子成年,笄,指古代束发用的簪子,古代女子一般到15岁后,就将头发用簪子绾住,表示已经成年。

束发——指男子成童之年,要把之前的总角解散扎成一束。

16岁:二八——二八为两个八岁相加为十六岁。

破瓜、碧玉年华——古代将瓜拆分成两个八来纪年,破瓜即为两个八,相加为十六岁。

20岁:弱冠——古代男子20岁行加冠礼,表示已经成年。

但体型尤未壮,故称弱冠。

桃李年华——指女子二十岁。

30岁:而立——指男子三十岁。

孔子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩。

”——《论语·为政》。

40岁:不惑——指男子四十岁。

孔子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩。

古代时人们对各年龄段的别称

导读:婴儿期,古人称为”孩提”,比如在《孟子•尽心上》有记载:孩提之童,无不知爱其亲者。

年岁稍长,可以称作“黄口”,有古话云“黄口小儿,不足信焉”,就是说,三到五岁孩子的话多是信口而发,没什么逻辑和事实根据。

八岁以前稍懂事的孩子处在“垂髫之年”,因为在儿童时期,孩子可以不束发,任由头发下垂。

过了八岁,儿童的头发束成一髻,因此,这时期又被称作“束发”。

豆蔻年华,多时形容十三四岁的女孩,而到了十五岁,因女子到了行笄礼之年,所以又称为“笄年”。

男子到了二十岁,可以称作“弱冠”,因为在这个年龄段的男子要行加冠礼以表示成年,考虑到那时的男子身体尚弱,故称弱冠。

曹植在诗中写道:“与君初婚时,结发恩义深”。

一般认为,“结发”是初成年的别称,此时的年龄约处于22~26岁,应该属于男女青春飞扬的时期。

因一句“子曰:君十有五而志于学,三十而立”,所以,三十岁又称为而立之年。

人四十而不惑,五十而知天命,因此,“不惑”、“知命”就成了这两个年龄段的别称。

古人用天干和地支相配来纪年,天干地支顺次组合为六十个纪序年号,故称六十甲子,也称花甲子或花甲。

每六十年一个循环,所以称六十岁为“花甲之年”。

古人寿命少于今人,因此,到了七十岁后,就可以称“古稀之年”,活到八九十岁的老者,就有幸称作“耄耋”(màodié)老人。

高寿者能活到一百岁的话,就要称为“期颐”(jiyí)。

感谢您的阅读,本文如对您有帮助,可下载编辑,谢谢。