意大利哥特式建筑与中国清真寺建筑风格对比

- 格式:doc

- 大小:20.50 KB

- 文档页数:2

哥特式建筑(GOthiCarchitecture)一、简介哥特式建筑是11世纪下半叶起源于法国,13〜15世纪流行于欧洲的一种建筑风格。

主要见于天主教堂,也影响到世俗建筑。

哥特式建筑以其高超的技术和艺术成就,在建筑史上占有重要地位。

最负著名的哥特式建筑有俄罗斯圣母大教堂、意大利米兰大教堂、德国科隆大教堂、英国威斯敏斯特大教堂、法国巴黎圣母院。

二、起源哥特式建筑是以法国为中心发展起来的。

在12—15世纪,城市手工业和商业行会相当发达,城市内实行一定程度的民主典型的哥特式建筑政体,市民们以极高的热情建造教堂,以此相互争胜来表现自己的城市。

另外,当时教堂已不再是纯属宗教性建筑物,它已成为城市公共生活的中心,成为市民大会堂、公共礼堂,甚至可用作市场和剧场。

在宗教节日时,教堂往往成为热闹的赛会场地。

三、特点法国斯特拉斯堡大教堂的玫瑰窗哥特式建筑的特点是尖塔高耸、尖形拱门、大窗户及绘有圣经故事的花窗玻璃。

在设计中利用尖肋拱顶、飞扶壁、修长的束柱,营造出轻盈修长的飞天感。

以及新的框架结构以增加支撑顶部的力量,使整个建筑以直升线条、雄伟的外观和教堂内空阔空间,再结合镶着彩色玻璃的长窗,使教堂内产生一种浓厚的宗教气氛。

教堂的平面仍基本为拉丁十字形,但其西端门的两侧增加一对高塔。

尖肋拱顶从罗曼式建筑的圆简拱顶普遍改为尖肋拱顶(PointedArch,或者干脆称为GOthiCArCh),推力作用于四个拱底石上,这样拱顶的高度和跨度不再受限制,可以建得又大又高。

并且尖肋拱顶也具有“向上”的视觉暗示。

飞扶壁(F1yingButtress)扶壁(Buttress),也称扶拱垛,是一种用来分担主墙压力的辅助设施,在罗曼式建筑中即已得到大量运用。

但哥特式建筑把原本实心的、被屋顶遮盖起来的扶壁,都露在外面,称为飞扶壁。

由于对教堂的高度有了进一步的要求,扶壁的作用和外观也被大大增强了。

亚眠大教堂的扶拱垛有两道拱壁,以支撑来自推力点上方和下方的推力。

中国寺庙设计建筑与西方哥特式建筑区别湖北中柱古建寺庙专业设计自有人类文明以来,宗教就伴随着人类文明的起源、成长、辉煌。

而宗教似乎天生就是艺术生长的一片沃土。

很多伟大的宗教用品本身就是伟大的艺术品。

历史悠久的中国东方文明和西方文明都有着灿烂的宗教文化。

他们各自衍生出来的“宗教艺术品”的代表之一就是西方的哥特式建筑和中国古代寺庙。

它们或雄壮,或优雅,或神秘,或静穆,它们是东西方建筑艺术的瑰宝。

我没有去过欧洲但我早就知道欧洲歌特式教堂的雄伟;我没有游览过深山古寺,我却欣赏中国寺庙的庄重和空灵。

艺术与宗教,作为人类文化的两种基本形态,最直接、最鲜明地表达着体验。

狄尔泰就曾正确地指出:“宗教思想家、艺术家和哲学家都是在体验的基础上进行创作的。

”让我们来看看歌特式建筑与寺庙给我们带来什么样的审美体验吧。

这两种建筑在世界建筑史上都占有极其重要的地位。

从审美的角度看中国的传统寺庙建筑与歌特式教堂有共同点,但更多的是不同点。

一.共同点佛教也好,基督教也好,都是人们寻求超越现实的途径。

在这种意识下教堂和寺庙这些宗教场所在审美上也有着相同之处。

从建筑审美来看都有一种庄严肃穆的感觉。

此外宗教是人类社会发展到一定水平出现的一种社会意识形态和社会文化历史现象。

其特点是相信在现实世界之外存在着超自然、超人间的神秘力量或实体。

信仰者相信这种神秘力量超越一切并统摄万物,拥有绝对权威,主宰着自然和社会的进程,决定着人世的命运及祸福,从而使人对这一神秘境界产生敬畏和崇拜的思想感情,并由此引申出与之相关的信仰认知和礼仪活动。

宗教从本质上反映了人在面临支配自身的异己力量时对其自然存在的有限性的体认和寻求超越自我的努力,因而体现出强烈的主体意识,表现为人对其自我主体以及对这一主体与外在客体关系的沉思。

因此,哥特式教堂与中国寺庙的形式所体现的都是人们寻求超越现实的心理。

此外绘画和雕塑在教堂和寺庙中都有极其重要的作用。

给人直接的视觉刺激来感受神灵。

世界三大宗教的建筑特色各是什么一、佛教建筑1、佛教建筑:佛寺、佛塔和石窟佛教建筑包括佛寺、佛塔和石窟。

佛教建筑在初期受到印度影响的同时,很快就开始了中国化的过程。

明、清佛寺的布局,一般都是主房、配房等组成的严格对称的多进院落形式。

在主轴的最前方是山门——整个寺院的入口。

山门内左右两侧分设钟、鼓楼。

中央正对山门的是天王殿,常做成三间穿堂形式的殿堂。

穿过天王殿,进入第二个院落,座落在正中主轴上的是正殿,常名为“大雄宝殿”。

正殿对于整个佛寺建筑群体是中心建筑物,它不论在建筑体积和质量,都在其他单体建筑之上。

正殿左右配殿或作二层楼阁形式。

正殿后一进院落,常建筑二层“藏经楼”。

另外,多在主轴院落两侧布置僧房、禅堂、斋堂等僧人居住的房屋。

北京的大型佛寺,如西四牌楼的广济寺等都属于这种类型。

小型的寺庙,一般只有一进院落——进山门迎面就是大殿,两厢为僧房。

佛寺建筑群组中常布置一系列附属建筑,如山门前的牌坊、狮子雕刻、塔、幢、碑等。

北京现存的佛塔都是砖石建造的。

著名的有广安门外辽代建造的天宁寺塔(斗栱密檐型);阜成门内元代建造的妙应寺白塔(屠坡型);阜成门明代修建的慈寿寺塔(斗栱密檐型);大正觉寺金刚宝座塔(印度金刚宝座式)。

卧佛寺在西山余脉聚宝山(寿安山)南麓,寺首创于唐贞观年间(627—649年),原名兜率寺,或名寿安寺。

清雍正十二年(1734年)改称十方普觉寺。

因寺内有元至顺元年——二年(1330—1331年)铸造的一躯释迦牟尼涅盘铜像,所以一般叫卧佛寺。

碧云寺在西山东麓,各组殿堂成阶梯状层层上升;始建于元代至顺年间,初名碧云庵,明代正德年间(十六世纪初)扩建;清乾隆十三年(1748年)又在原有基础上大规模扩建。

天宁寺塔在广安门外,是我国现存的密檐式砖塔中比较典型的一座。

此塔隋代已有,现存的这座塔是辽代建的。

2、喇嘛寺喇嘛寺在我国信奉喇嘛教的是蒙、藏两个民族,所以喇嘛寺的建筑也因宗教内容的特点和民族的特点而和佛寺有所不同。

意大利哥特式建筑与中国清真寺建筑对比研究

关键词:哥特式,清真寺,风格

摘要:同样作为宗教建筑的典型代表,意大利哥特式建筑风格与中国清真寺建筑风格各异,形成的历史背景,发展历程,艺术风格各有不同。

目录:

引言(绪论);以意大利教堂为代表的哥特式建筑使教堂内产生一种浓郁的宗教气氛,以意大利米兰大教堂为典例。

中国清真寺建筑布局完整,深刻的体现了中国宗教文化,以北京东四清真寺和西安化觉巷清真寺为代表。

正文

第一章:哥特式建筑与清真寺建筑产生的历史背景

1.1意大利哥式建筑的产生背景

1.2中国清真寺建筑产生背景

1.3二者体现出的宗教艺术

第二章;哥特式建筑与清真寺建筑发展历程

2.1意大利哥特式建筑从古至今演化发展历程

2.2中国清真寺从古至今的演化发展历程

第三章哥特式建筑与清真寺建筑的艺术风格

3.1意大利哥特式建筑风格

3.2中国清真寺建筑风格

结论:

参考文献:《中国伊斯兰教建筑》(刘致平著)

《哥特建筑“上帝即光“》(赵鑫珊著)

《哥特建筑》(路易·格罗德茨基著)。

独特的建筑风格展示不同文化的建筑之美建筑是人类文明的象征之一,不同的文化背景孕育出各具特色的建筑风格。

这些独特的建筑风格不仅仅代表了当地人民的审美追求,更是展示了不同文化的建筑之美。

本文将通过介绍世界各地几个著名的独特建筑风格,探讨其背后所蕴含的文化内涵。

1. 欧洲哥特式建筑风格哥特式建筑风格起源于12世纪的法国,以其高耸的尖顶和精美的花窗玻璃而闻名。

这种建筑风格不仅通过独特的构造方式展示了当时欧洲人民对宗教的虔诚,更传达了中世纪欧洲人民对上帝的敬畏之情。

哥特式建筑追求的是上帝的力量和荣耀,因此建筑中充满了神秘的气氛和庄严的感觉。

著名的巴黎圣母院和里昂圣约翰大教堂就是哥特式建筑的典型代表。

2. 亚洲寺庙建筑风格亚洲各国的寺庙建筑风格独具特色,展现了东方文明的深厚底蕴。

中国的古建筑以其独特的木结构、青瓦和斗拱造型而著名,表现出古代中国人民崇尚自然与和谐的态度。

日本的寺庙建筑则更加注重对称与简洁,以红色的门楼和精致的庭院设计而闻名。

印度的寺庙建筑则以其丰富多彩的绘画和浮雕装饰而独特,这反映了印度教文化信仰对色彩斑斓的追求。

3. 北非穆斯林建筑风格北非的穆斯林建筑风格受到伊斯兰教文化的影响,展现了阿拉伯文明的独特之美。

著名的摩洛哥马拉喀什和埃及开罗皆以其独特的清真寺和宫殿建筑而闻名。

这些建筑通常以大型的穹顶、华丽的门楼和精美的花纹装饰为特点,体现了伊斯兰教信仰中的秩序、和谐和虔诚。

4. 南美洲印加建筑风格南美洲的印加文明以其独特的石头建筑而闻名于世。

著名的秘鲁马丘比丘古城就是印加建筑的杰作。

这些建筑利用巨大的石块精确地组合在一起,没有使用任何胶结剂。

印加建筑追求与大自然的融合,通过独特的雕刻手法展示了他们对宇宙、自然和神秘力量的崇敬。

通过上述几个例子,我们可以看到不同的建筑风格背后所代表的是不同文化的审美观念和价值观。

建筑作为一种艺术形式,不仅仅是为了满足人们的实际需求,更是一种文化的表达和文明的传承。

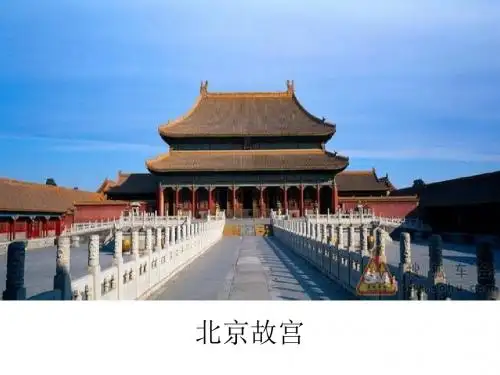

中国和西方建筑风格对比中国古代的传统建筑自汉唐以来,已逐步积累了不少的建造经验,形成了中国特有的建筑艺术风格。

尤其是到了宋代,官方编修了《营造法式》一书,使那些宫殿、寺庙、衙署等正统的建筑设计建造形成了制度,因此人们便把中国这种古代典范的正统建筑称之为中国古典建筑。

在建筑造型方面,中国古典建筑的屋面一般都做有明显的曲线,屋顶上部坡度较陡,下部较平缓,这样既便于雨水排泄,又有利于日照与通风。

在歇山顶与庑殿顶的建筑中,屋檐都有意做成微微的向两侧升高,特别是屋角部分做成明显的起翘,形成翼角如飞的意境。

对比西方古典建筑的典型实例帕特侬神庙,它的檐部则是做成中央微微凸起的曲线,正好与中国古典建筑屋檐曲线相反。

西方这种凸曲线产生了一种挺拔平整的艺术效果。

西方古典建筑柱式有明显的收分和卷杀,希腊古典建筑的柱子还有侧脚和角柱加粗的手法;对比中国古典建筑,尤其是唐宋时期的正统建筑柱子的卷杀与侧脚也极常见,这反映了对审美手法的共同性,只是柱子由于材料的不同而在比例上有所不同。

在结构材料方面,由于西方古典建筑大多采用砖石结构体系,以致门窗面积相对较少,承重结构以墙体为主,形成了较为沉重雄伟的印象;而中国古典建筑是以木结构作为承重体系的,因此墙体不起承重作用,只有围护功能,这样门窗可以开得很大,甚至可以在正面和背面全部做成门窗,以取得轻快华美的效果。

在建筑总体布局方面,中国古典建筑常以院落组群为基本布局原则,强调群体的轴线,建筑单体只是简单的长方形,而廊道与围墙则成为联系单体建筑之间的常用手法。

在西方古典建筑领域内,主要以表现单体的气势为主要目的,因此往往许多功能复杂的空间都集中布置在一座建筑内,虽然中西古典建筑处理手法不同,但中国的故宫和法国的凡尔赛宫都在世界建筑史上留下了光辉的一页,它们都是不同民族艺术创造的结晶。

许多这徉或那样的潮流总是要汇集到一点,以便使得一种生活意识达到彻底的改观,就像从巴洛克时代转变到洛可可时代那样(就像从几何图案式的园林转向自然风景式园林的过程)。

意大利和中国的建筑设计风格有何不同?在当今世界的建筑设计领域,意大利和中国都扮演着重要的角色。

两国的建筑设计风格各有特色,都有着独特的文化背景和艺术风格。

本文将探讨意大利和中国的建筑设计风格的不同之处。

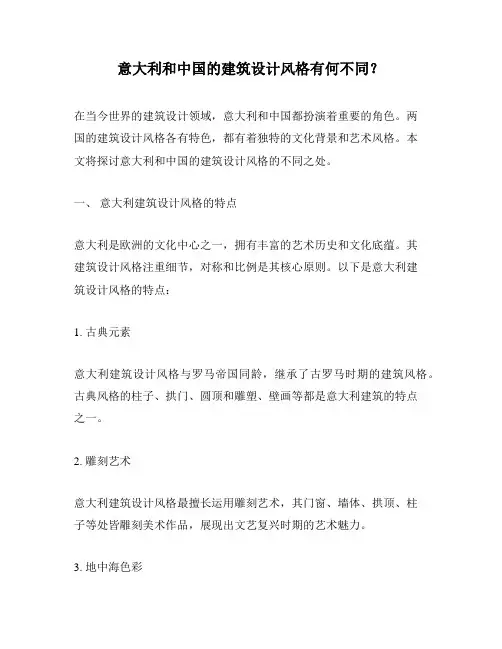

一、意大利建筑设计风格的特点意大利是欧洲的文化中心之一,拥有丰富的艺术历史和文化底蕴。

其建筑设计风格注重细节,对称和比例是其核心原则。

以下是意大利建筑设计风格的特点:1. 古典元素意大利建筑设计风格与罗马帝国同龄,继承了古罗马时期的建筑风格。

古典风格的柱子、拱门、圆顶和雕塑、壁画等都是意大利建筑的特点之一。

2. 雕刻艺术意大利建筑设计风格最擅长运用雕刻艺术,其门窗、墙体、拱顶、柱子等处皆雕刻美术作品,展现出文艺复兴时期的艺术魅力。

3. 地中海色彩意大利靠近地中海,其建筑色调也以地中海色彩为主,采用大量的白色调、黄色调和蓝色调,给人以清新明亮之感。

二、中国建筑设计风格的特点中国是世界上古老的文明之一,拥有数千年的历史和文化遗产。

其建筑设计风格一直注重自然与人和谐相处和表现神秘气息。

以下是中国建筑设计风格的特点:1. 木构建筑中国传统建筑中,以木头为主要建材,采用斗拱、重檐、挑檐等木结构设计元素,展现出中国建筑独特的建筑结构和艺术魅力。

2. 四合院四合院是中国传统建筑的一种,是中国古代民居建筑的特色之一。

其建筑格局以中央为轴,四周为合院,形成一个封闭的建筑空间,在城市狭小的生活环境中显得具有重要意义。

3. 工艺瑰宝中国传统建筑在建筑工艺上也颇有瑰宝,如建筑的柱子、门窗、雕花等处都展现了神秘华丽的工艺技巧。

三、意大利和中国建筑设计风格的不同之处意大利和中国建筑设计风格有诸多不同之处,主要表现在以下几点:1. 矛盾的审美情感。

中国传统建筑追求和谐、平衡、自然之美,而意大利建筑真求追求精巧、华丽、壮观之美,两种审美明显相反。

2. 体系结构的不同。

意大利建筑最受欢迎的是古典建筑,喜欢运用拱顶、柱子、罗马圆顶、雕塑等古典建筑元素,而中国传统建筑独特的屋顶和木结构建筑成为各国所称道的美丽。

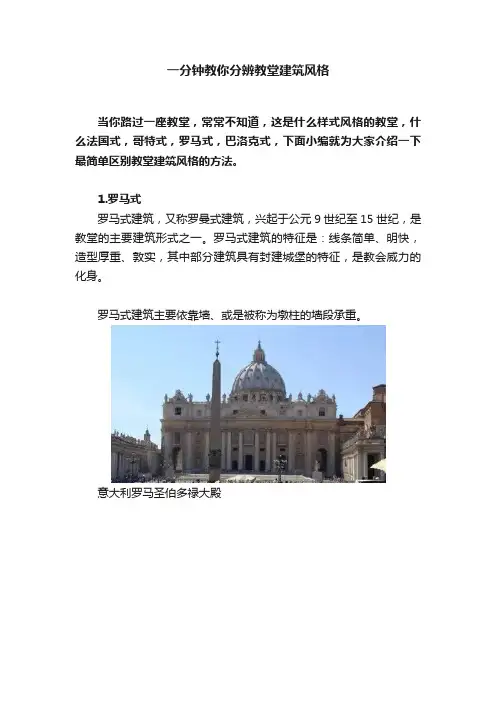

一分钟教你分辨教堂建筑风格当你路过一座教堂,常常不知道,这是什么样式风格的教堂,什么法国式,哥特式,罗马式,巴洛克式,下面小编就为大家介绍一下最简单区别教堂建筑风格的方法。

1.罗马式罗马式建筑,又称罗曼式建筑,兴起于公元9世纪至15世纪,是教堂的主要建筑形式之一。

罗马式建筑的特征是:线条简单、明快,造型厚重、敦实,其中部分建筑具有封建城堡的特征,是教会威力的化身。

罗马式建筑主要依靠墙、或是被称为墩柱的墙段承重。

意大利罗马圣伯多禄大殿北京王府井教堂(北京四座教堂,三种风格)天津西开教堂2.哥特式:哥特式是最常见的教堂建筑风格,由罗曼式建筑发展而来,为文艺复兴建筑所继承。

发源于十二世纪的法国,哥德式建筑在当代普遍被称作“法国式”(Opus Francigenum),“哥德式”一词则于文艺复兴后期出现,带有贬意。

德国科隆大教堂意大利米兰大教堂西班牙巴塞罗那圣家大教堂青岛圣弥额尔天主堂苏州阳澄湖天主教堂沧州献县张庄耶稣圣心堂北京西什库教堂上海徐家汇圣依纳爵天主堂哥特式建筑的特点是尖塔高耸、尖形拱门、肋状拱顶,飞拱,大窗户及绘有圣经故事的花窗玻璃。

在设计中利用尖肋拱顶、飞扶壁、修长的束柱,营造出轻盈修长的飞天感。

新的框架结构以增加支撑顶部的力量,使整个建筑以直升线条、雄伟的外观和教堂内空阔空间,常结合镶着彩色玻璃的长窗,使教堂内产生一种浓厚的宗教气氛。

3.巴洛克建筑罗马耶稣会教堂意大利罗马圣卡罗教堂北京宣武门教堂巴洛克建筑是17~18世纪在意大利文艺复兴建筑基础上发展起来的一种建筑和装饰风格。

巴洛克艺术之父是著名建筑师贝尔尼尼。

其特点是外形自由,追求动态,喜好富丽的装饰和雕刻、强烈的色彩,常用穿插的曲面和椭圆形空间。

巴洛克是一切杂乱、奇异、不规则、流于装饰的代名词。

而这一时期的建筑也确实体现了这一点。

它能用直观的感召力给教堂、府邸的使用者以震撼。

4.拜占庭式建筑拜占庭式具有鲜明的基督宗教色彩,其突出特点是屋顶的圆形。

中国寺庙与外国教堂的对比中国宗教性地方建筑主要有佛教建筑、道教建筑、及少数民族宗教建筑。

寺庙建筑是中国古典代表建筑之一,它起源于封建社会人们对于神权的崇拜。

宗教建筑一直是建筑界长盛不衰的话题,相对于外国教堂类宗教建筑保存完好而言,中国的寺庙类宗教建筑则显得有些日暮西山。

简介中国庙宇:庙宇,供奉神佛或历史上名人的处所。

庙宇在中国乡土建筑中占有较重要地位,庙宇结构有三个主要部分:即台基、主体与屋顶。

中国庙堂木料结构之因素:木柱、楣梁、正梁、横梁和支柱均披露可见。

寺院:寺院是出家人进行宗教活动的场所,是佛教信徒顶礼膜拜的地方,也是出家僧众修行的所在,后来逐步发展为具有多种综合功能的建筑群。

寺院最早起源于佛教的发源地----印度,在印度佛陀时代,最初称寺院为“精舍”。

寺院在中国就是佛教传教的场所,是外来文化。

佛教大约在汉代传入中国。

也就是在那个时候中国便有了寺院这种建筑。

道观:道观是道士修炼的地方。

道观是要保持的清静、整洁和庄严。

修道的方法众多,就是求“清静无为”、“离境坐忘”安静自然为本。

道观照古人由右自左的书写方式,应为观道。

道观是道士修炼的地方,在什么地方修建道观和修道是紧密相连的。

道教的基本信仰是“道”,认为“道”是“虚无之乐,造化之根,神明之本,天地之元”,宇宙、阴阳、万物都是由它化成的。

道教信仰中与“道”并提的是“德”,道教经书中解释为:“道之在我者就是德。

”《自然经》中说:“德言得者,谓于道果。

”所以道教规定信徒要“修道养德”,相信修道可以摆脱尘世的疾苦烦扰,生活安乐,这是一种精神修炼,目的是追求在心理上、精神上达到清静无为的出世境界。

因此道教徒把“修道”放在首位。

教堂:教堂是欧洲人生活中的一个重要的部分。

因此教堂遍布城乡各地,成为城市的重要组成部分,而且历史久远。

到欧洲,到德国,教堂是必须参观的,也是值得参观的。

教堂是基督教(天主教,新教,东正教)。

等举行弥撒礼拜等宗教事宜的地方,按照级别分类有主教坐堂,大教堂(大殿),教堂,礼拜堂等。

建筑设计风格欧洲与亚洲建筑的对比建筑设计风格:欧洲与亚洲建筑的对比在世界各地的建筑中,欧洲和亚洲的建筑风格是最为著名和独特的两个。

欧洲和亚洲的建筑设计风格各具特色,体现了不同地域、文化和历史的独特魅力。

本文将对欧洲和亚洲建筑的风格进行对比,并探讨其背后的文化背景以及设计原则。

一、欧洲建筑风格1. 古希腊-罗马建筑风格古希腊-罗马建筑风格以古希腊和古罗马为源头,注重对称、比例和纪念性建筑的设计。

典型的例子有古典柱式、圆顶建筑和雕塑等元素。

这种风格强调永恒、稳重和庄重。

2. 哥特式建筑风格哥特式建筑风格起源于法国,以其尖顶、拱顶和飞扶壁等特征而闻名。

哥特式建筑注重垂直线条和细节装饰,追求宏伟、神秘和精密的效果。

代表性的建筑有巴黎圣母院和英国威彻斯特大教堂。

3. 文艺复兴建筑风格文艺复兴建筑风格起源于意大利,并在欧洲范围内蔓延开来。

其特点是希腊-罗马的古典元素与新的创新结合,强调比例、对称和立体感。

代表性的建筑包括圣彼得大教堂和佛罗伦萨大教堂。

二、亚洲建筑风格1. 东亚建筑风格东亚包括中国、日本和韩国等地,其建筑风格强调和谐、自然和平衡。

中国的传统建筑特点是多层、建筑材料丰富、斗拱和雕刻等。

日本的传统建筑以简洁、内外空间的转化和庭园设计闻名。

韩国的传统建筑则突出了木结构、檐口和仁川天窗等特色。

2. 印度教和伊斯兰建筑风格印度教和伊斯兰建筑风格跨越了南亚和西亚地区。

印度教寺庙的特点是多层楼、复杂的雕刻和露天庭院。

伊斯兰建筑以清真寺为主,其特色是圆顶、尖顶、钟楼和装饰瓷砖等。

三、欧洲与亚洲建筑风格的对比1. 文化背景对比欧洲建筑风格受到古希腊、古罗马和文艺复兴等文化的影响,注重对称、比例和纪念性。

亚洲建筑风格则体现了东方哲学、宗教和禅意,追求和谐、自然和平衡。

2. 设计原则对比欧洲建筑注重外部形式和装饰细节,建筑材料多样且精细。

亚洲建筑则注重内部空间的流动和庭院的设计,倾向于简洁和自然材料的使用。

3. 建筑类型对比欧洲建筑类型丰富,包括教堂、宫殿、城堡和住宅等。

欧洲哥特式建筑艺术及其对中国建筑的影响欧洲哥特式建筑艺术是中世纪时期欧洲兴起的一种建筑风格,以其优雅、神秘和壮丽的外观而闻名于世。

它对中国建筑的影响虽然间接,但却是不可忽视的。

本文将从建筑形式、装饰元素和中国建筑的演变等方面探讨欧洲哥特式建筑艺术对中国建筑的影响。

首先,欧洲哥特式建筑在建筑形式上对中国建筑产生了一定的影响。

哥特式建筑倡导高耸的建筑结构,采用弯曲的拱形和尖顶,形成了标志性的竖直线条。

这种结构在欧洲大教堂的设计中得到充分展示,如巴黎圣母院、科隆大教堂等。

虽然中国传统建筑强调水平感,注重平衡和谐,但在明清时期,随着对外交往的增加,杂色色多曲线飞栏等元素逐渐融入中国建筑中,从而与哥特式建筑形成一些相似之处。

其次,欧洲哥特式建筑艺术在装饰元素上对中国建筑有一定的启示。

欧洲哥特式建筑注重细节和装饰,常常运用复杂的花纹、雕刻和玻璃窗等元素,使建筑物更加华丽而精致。

这种装饰风格在中国的建筑中得到了推广,特别是在明清时期的宫殿建筑和寺庙中,可以看到菱形格子窗、彩塑、砖雕等装饰元素的运用。

哥特式建筑的装饰元素对中国建筑起到了一定的启发,丰富了中国建筑的装饰风格。

此外,欧洲哥特式建筑对中国建筑的演变也产生了不可忽视的影响。

在明清时期,欧洲传教士引入了哥特式建筑的概念和技术,对中国建筑形式产生了一定的影响。

受欧洲哥特式建筑艺术启发,中国的建筑开始借鉴西方的建筑理念,逐渐向现代化发展。

例如,清朝时期的西式建筑就采用了哥特式建筑的柱式、拱门和尖顶等形式,形成了独特的中西融合风格。

然而,需要指出的是,欧洲哥特式建筑并没有在中国形成独立的流派,而只是对中国建筑产生了一定的影响。

这种影响相对较小,主要体现在装饰元素和一些外观细节上。

中国传统建筑的体系和风格主要还是基于自身独特的文化和审美标准发展起来的。

综上所述,欧洲哥特式建筑艺术对中国建筑产生了一定的影响。

虽然这种影响相对较小,但它在建筑形式、装饰元素和中国建筑的演变等方面都有所体现。

中西方古建筑简单比较古建筑是人类最伟大的发明之一,它不仅提供了人类物质活动的需要,也是人类文明的一种象征。

古建筑,作为一门艺术,包罗万象。

我们也可以从不同的建筑风格中透析不同的文化。

梁思成先生说:“建筑之规模,形态,工程,艺术之嬗递演变,乃其民族特殊文化兴衰潮汐之映影,一国,一族之建筑适反鉴其物质,精神继往开来之面貌。

”中西方的古建筑就有着很多的不同点,而这些不同的建筑特点也可以反映出中国和西方国家不同的文化。

本文所指的西方建筑主要指古典希腊式、罗马式、拜占廷式、格特式、巴洛克式等,而中国建筑主要指古代的中国建筑。

它们的不同主要表现在下面几个方面。

1.建筑材料与建筑结构方面的不同。

中国古代建筑以它优美柔和的轮廓和变化多样的形式而引人注意,令人赞赏。

但是这样的外形不是任意造成的 ,而是适应内部结构的性能和实际用途的需要而产生的。

总体上说,中国古建筑是以木结构为主,以砖、瓦、石为辅发展起来的。

从建筑外观上看,每个建筑都有上、中、下三部分组成。

上为屋顶,下为基座,中间为柱子,门窗和墙面。

在柱子之上屋檐之下还有一种由木块纵横穿插,层层叠叠组合成的构件叫做斗拱,这是以中国为代表的东方建筑所特有的构件。

它既可承托屋檐和屋内的梁与天花板,将纵向的力量向横向拓展,从而构造出多种多样的飞檐;又俨然具有较强的装饰效果。

“墙倒屋不塌”这一句中国民间的俗语,充分表达了上述梁柱式结构体系的特点。

在建筑物的主要部分柱子的处理上,一般是把排列的柱子上端做成柱头内倾,让柱脚外侧的“侧脚”呈现上小下大的形式,还把柱子的高度从中间向外逐渐加高,使之呈现出柱头外高内低的曲线形式。

这些做法既解决了建筑物的稳定功能,又增加了建筑物外形的优美曲线,把实用与美观恰当地结合起来,可以说是适用与美观的统一。

传统的西方建筑长期以石头为主体,建筑材料的不同,体现了中西方物质文化、哲学理念的差异。

从建筑材料来看,在现代建筑未产生之前,世界上所有已经发展成熟的建筑体系中,包括属于东方建筑的印度建筑在内,基本上,都是以砖石为主要建筑材料来营造的,属于砖石结构系统。

意大利哥特式建筑与中国清真寺建筑对比研究

关键词:哥特式,清真寺,风格

摘要:同样作为宗教建筑的典型代表,意大利哥特式建筑风格与中国清真寺建筑风格各异,形成的历史背景,发展历程,艺术风格各有不同。

目录:

引言(绪论);以意大利教堂为代表的哥特式建筑使教堂内产生一种浓郁的宗教气氛,以意大利米兰大教堂为典例。

中国清真寺建筑布局完整,深刻的体现了中国宗教文化,以北京东四清真寺和西安化觉巷清真寺为代表。

正文

第一章:哥特式建筑与清真寺建筑产生的历史背景

1.1意大利哥式建筑的产生背景

1.2中国清真寺建筑产生背景

1.3二者体现出的宗教艺术

第二章;哥特式建筑与清真寺建筑发展历程

2.1意大利哥特式建筑从古至今演化发展历程

2.2中国清真寺从古至今的演化发展历程

第三章哥特式建筑与清真寺建筑的艺术风格

3.1意大利哥特式建筑风格

3.2中国清真寺建筑风格

结论:

参考文献:《中国伊斯兰教建筑》(刘致平著)

《哥特建筑“上帝即光“》(赵鑫珊著)

《哥特建筑》(路易·格罗德茨基著)。