辐射场及其计算公式

- 格式:pptx

- 大小:514.83 KB

- 文档页数:14

辐射场的量和单位剂量学知识又来啦关于辐射场电离辐射存在的空间称为辐射场,辐射场是由辐射源产生的。

按辐射的种类,辐射源可以分为γ源,中子源,β源等。

与它们相应的辐射场称为γ辐射场,中子辐射场及β辐射场。

存在两种或两种以上的电离辐射的辐射场,称为混合辐射场。

比如中子-γ混合场、β-γ混合场等。

图为γ相机拍到的辐射场的景象关于定向辐射场和非定向辐射场:定向辐射场指的是射线的方向(相对于观察面,观察面其实是为了便于把辐射场的空间关系数据化,便于后面计算)来说是一致的,从计算的角度来说可以分为垂直于观察面和不垂直于观察面两种情况。

简单来说就是如果进入某个空间的射线束的方向都是一致的,就是定向辐射场。

图中有垂直观察面和不垂直与观察面两种情况非定向辐射场指的是射线的方向(相对于观察面)来说是不一致的,通过观察面的射线的方向是多种多样的。

也就是说,进入某个空间的射线有很多不同的方向,就是非定向辐射场。

看上去是不是很乱,实际情况可能会更复杂描述辐射场对于任何类型的辐射场,我们所关心的是粒子在各点的谱分布及粒子的注量或注量率,因为可由两者计算出某一点处单位质量的受照物所吸收的辐射能量。

在辐射防护中常用粒子注量、注量率、能注量及能注量率等物理量来描述辐射场的特性。

这个很关键,我们研究辐射场的最主要目的就是为了应用,而一个关键的转换过程就是物体在辐射场中所沉积的能量。

注:以下介绍中有关于公式和算的描述,只想做了解相关概念的同志们可以不用看直接跳过,不影响理解问题。

1、粒子注量Φ(particlefluence)辐射场中某一点的注量,是进入以该点为球心,截面积为da的小球体内的粒子数dN除以da的商。

简单点理解就是不管从哪来的(方向是什么),我在这画了一个圈(空间的哦),进来的都算是给粒子注量做贡献了。

计算公式为:式中:dN—进入小球体的粒子数。

da—小球体截面积,单位m2。

Φ—粒子注量,单位m-2。

*注:还有另一种表达方式是:粒子注量Φ等于单位体积内的径迹总长度。

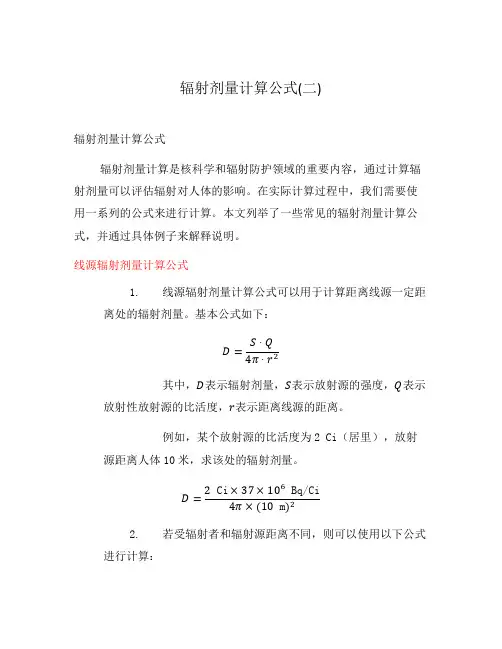

辐射剂量计算公式(二)辐射剂量计算公式辐射剂量计算是核科学和辐射防护领域的重要内容,通过计算辐射剂量可以评估辐射对人体的影响。

在实际计算过程中,我们需要使用一系列的公式来进行计算。

本文列举了一些常见的辐射剂量计算公式,并通过具体例子来解释说明。

线源辐射剂量计算公式1.线源辐射剂量计算公式可以用于计算距离线源一定距离处的辐射剂量。

基本公式如下:D=S⋅Q 4π⋅r2其中,D表示辐射剂量,S表示放射源的强度,Q表示放射性放射源的比活度,r表示距离线源的距离。

例如,某个放射源的比活度为2 Ci(居里),放射源距离人体10米,求该处的辐射剂量。

D=2 Ci×37×106 Bq/Ci4π×(10 m)22.若受辐射者和辐射源距离不同,则可以使用以下公式进行计算:D=S⋅Q4π⋅r12×r12r22其中,D表示辐射剂量,S表示放射源的强度,Q表示放射性放射源的比活度,r1表示距离辐射源的初始距离,r2表示距离辐射源的目标距离。

例如,某个放射源的比活度为1 Ci,距离人体10米时的剂量为8 mSv,问距离人体20米时的剂量为多少?D=1 Ci×37×106 Bq/Ci4π×(10 m)2×(10 m)2(20 m)2面源辐射剂量计算公式1.面源辐射剂量计算公式可以用于计算距离平面放射源一定距离处的辐射剂量。

基本公式如下:D=S⋅Q4π⋅r2⋅1−cosθ2π其中,D表示辐射剂量,S表示放射源的强度,Q表示放射性放射源的比活度,r表示距离放射源的距离,θ表示入射方向与垂直方向的夹角。

例如,某个平面放射源的比活度为Bq/cm²,放射源距离人体30米,入射方向与垂直方向的夹角为30度,求该处的辐射剂量。

D= Bq/cm²×(10−4 m/cm)24π×(30 m)2⋅1−cos30∘2π2.若受辐射者和面源放射源距离不同,则可以使用以下公式进行计算:D=S⋅Q4π⋅r12×1−cosθ2π×r12r22其中,D表示辐射剂量,S表示放射源的强度,Q表示放射性放射源的比活度,r1表示距离放射源的初始距离,r2表示距离放射源的目标距离,θ表示入射方向与垂直方向的夹角。

辐射强度计算公式

辐射强度计算可以让人们更好地了解辐射环境,它是计算由放射源产生的辐射能量在空间内传播的强度。

辐射强度的计算是根据放射源的类型,放射源的功率,放射源的能量和附近的物质(例如,墙壁,屋顶等)等来完成的。

辐射强度计算可以用来估计一定范围内放射源的有害辐射水平。

这种计算对于保护公众健康非常重要,因为过高的辐射水平会对人类和动植物的健康造成危害。

辐射强度计算的公式有很多种,其中最常用的一种是用于计算在特定距离内的辐射强度的公式。

这种公式被称为“贝塞尔-万能公式”,它可以用来估计放射源的辐射强度,根据放射源的功率和距离。

它的表达式如下:

辐射强度(I)=放射源功率(P)/(4πr ^ 2)

其中,I表示放射源的辐射强度,P表示放射源的功率,r表示两者之间的距离。

辐射强度计算还可以用来估计放射源在空气中放射出的辐射量。

这种计算需要考虑放射源的活度,以及放射源所处位置的温度、湿度、空气组成等环境条件。

因此,辐射强度计算是一项重要的技术,可以用来估计放射源的有害辐射水平,以及放射源在空气中放射出的辐射量。

这种计算也可以用来估计放射源的影响范围,从而帮助公众采取有效的措施,保护公众的健康和安全。

电磁的基本概念电磁场(electromagnetic field) 是物质的一种形式。

为了说明电磁的基本概念,现对一些常用名词、术语等做一简略介绍[1]。

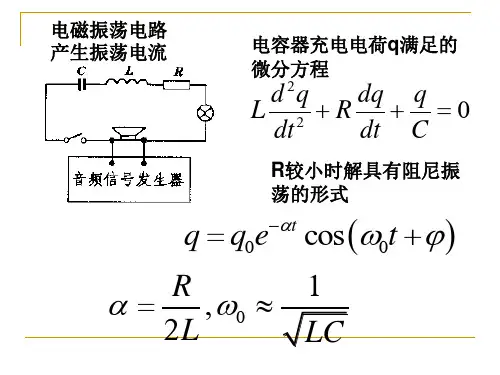

一、交流电1.交流电(alternating current)交流电是交替地即周期性地改变流动方向和数值的电流。

如果我们将电源的两个极,即正极与负极迅速而有规律地变换位置,那么电子就会随着这种变换的节奏而改变自己的流动方向。

开始时电子向一个方向流动,以后又改向与开始流动方向相反的方向流动,如此交替地依次重复进行,这种电流就是交流电。

在交流电中,电子在导线内不断地振动,从电子开始向一个方向运动起,然后又回到原点的平行位置时,这一运动过程,称为电流的一次完全振动,发生一次完全振动所需要的时间称为一个周期。

半个振动所需要的时间,称为二分之一周期或半周期。

2.频率(frequency) 频率是电流在导体内每秒钟所振动的次数。

交流电频率的单位为赫(Hz)。

例如我国的民用电频率为50Hz,意思是说民用电这种交流电,在一秒钟内振动50次。

美国等一些国家为60Hz。

二、电场与磁场所有的物体都是由大量的和分立的微小粒子所组成,这些粒子有的带正电,有的带负电,也有的不带电。

所有的粒子都在不断地运动, 并被它们以一定的速度传播的电磁场所包围着, 所以带电粒子及其电磁场,不是别的,而是物质的一种特殊形态。

1.电场(electric field)我们知道,物体相互作用的力一般分为两大类,一类是物体的.直接接触发生的力,叫接触力,例如碰撞力、摩擦力等均属于这一类。

另一类是不需要接触就可以发生的力,称为场力,例如电场力、磁场力、重力等。

电荷的周围存在着一种特殊的物质叫做电场。

两个电荷之间的相互作用并不是电荷之间的直接作用,而是一个电荷的电场对另一个电荷所发生的作用,也就是说在电荷周围的空间里,总是有电场力在作用着。

因此,我们将有电场力作用存在的空间称为电场。

电场是物质的一种特殊形态。

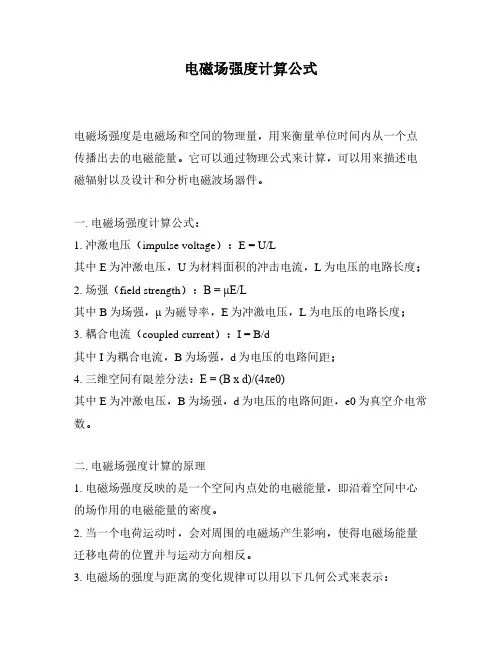

电磁场强度计算公式电磁场强度是电磁场和空间的物理量,用来衡量单位时间内从一个点传播出去的电磁能量。

它可以通过物理公式来计算,可以用来描述电磁辐射以及设计和分析电磁波场器件。

一. 电磁场强度计算公式:1. 冲激电压(impulse voltage):E = U/L其中E为冲激电压,U为材料面积的冲击电流,L为电压的电路长度;2. 场强(field strength):B = μE/L其中B为场强,μ为磁导率,E为冲激电压,L为电压的电路长度;3. 耦合电流(coupled current):I = B/d其中I为耦合电流,B为场强,d为电压的电路间距;4. 三维空间有限差分法:E = (B x d)/(4πe0)其中E为冲激电压,B为场强,d为电压的电路间距,e0为真空介电常数。

二. 电磁场强度计算的原理1. 电磁场强度反映的是一个空间内点处的电磁能量,即沿着空间中心的场作用的电磁能量的密度。

2. 当一个电荷运动时,会对周围的电磁场产生影响,使得电磁场能量迁移电荷的位置并与运动方向相反。

3. 电磁场的强度与距离的变化规律可以用以下几何公式来表示:E=1/(4πr),其中r为两个电荷之间的距离。

三. 电磁场强度计算的应用1. 无线电技术:无线电技术都需要电磁场发射强度的测量,以计算信号传播距离。

2. 无线电接收:无线电接收机需要用到电磁场强度计算,得到电磁波集于一定空间点的强度即可计算接收电平。

3. 磁控技术:磁控技术是利用电磁场来控制机械设备的技术,它的关键是要求计算出电磁场的强度分布,才能正确控制机械设备。

4. 电磁兼容技术:不同电子电路晶体管以及半导体晶体管在一定电磁场强度下会产生影响,所以在应用电子电路技术时,必须计算出电磁场的强度,以确保系统的正常工作。

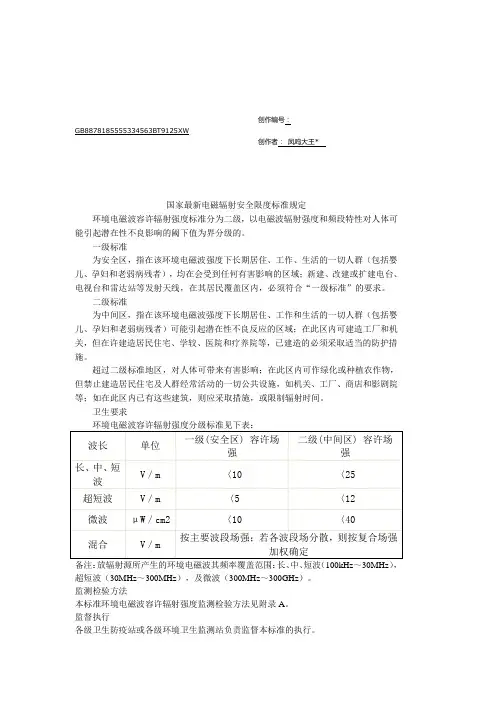

创作编号:GB8878185555334563BT9125XW创作者:凤呜大王*国家最新电磁辐射安全限度标准规定备注:放辐射源所产生的环境电磁波其频率覆盖范围:长、中、短波(100kHz~30MHz),超短波(30MHz~300MHz),及微波(300MHz~300GHz)。

监测检验方法本标准环境电磁波容许辐射强度监测检验方法见附录A。

监督执行各级卫生防疫站或各级环境卫生监测站负责监督本标准的执行。

附录A环境电磁波测量规范(补充件)适用范围本规范适用于放辐射源所产生的环境电磁波,其频率覆盖范围:长、中、短波(100kHz~30MHz),超短波(30MHz~300MHz),及微波(300MHz~300GHz)。

规范内容一. 测量方式根据不同需要与目的,应用不同的测量方式,对已建台和扩建台,为调查辐射源周围环境电磁波辐射强度,及其分布规律,常以辐射源为中心,在不同方位取点的方式进行测量,简称点测;为全面调查某地区环境电磁波的背景值及按人口调查居民人群所受辐射强度的测量简称面测。

点测时以辐射源为中心,将待测区按5°~10°角度划线,呈扇形展开。

随此划线,近区场以每隔5~20min定点测量,远区场以每隔50~100m定点测量,或按特殊需要选点测量。

简易测量:一般用各向同性探头的宽频段场强仪测定之,如探头为非各向同性者,则分别测定各不同极化方向的场强值,取其矢量和。

面测量,将待测地区(城市)按人口统计划分若干小区,并标明各小区居民重心地理坐标,从中选择若干有代表性的小区作为监测点,测量仪器应用环境电磁波自动监测系统,实现各频段自动扫描、自动测量和实时处理。

然后根据各小区人口数量进行加权,求出该地区(城市)居民环境电磁波暴露强度累加百分数。

二. 测量位置旷野平坦地面环境测量一般以人的高度,即1.7m左右处测定,如为待建地段,则应在待建建筑物相应高度处测定。

建筑物内部测量,应以不同层次选择有代表性的若干点分别测定之。

辐射场计算的算法和方法辐射场计算是指对放射性核素在空间中源-传输-受体过程的影响进行模拟和计算。

这种计算是为了评估放射性物质排放对环境和人类健康造成的影响。

辐射场计算的主要任务是给出污染源在环境中传播的路径、范围和影响。

本文将介绍一些在辐射场计算中常用的算法和方法。

一、传输模型传输模型可以用来模拟放射性核素在水、土壤和大气中的传输过程。

这里介绍其中的三种传输模型。

1. 大气传输模型大气传输模型主要用于预测空气中放射性物质的分布和扩散。

大气传输模型按照不同的应用和场合可以分为区域模型和局部模型。

区域模型主要用于大范围地区的污染传输预测,如基于气象条件对某地区的污染物进行监测和评估。

而局部模型则主要用于一些小范围内复杂的空气质量模拟,如模拟工厂周围的排放物扩散过程。

2. 水文传输模型水文传输模型主要用于预测水体中放射性物质的传输过程,如湖泊、河流、海洋等的污染物传输预测。

这种模型需要考虑流域的各种因素如水流、水位、流速等,以及环境中的氧化还原环境、PH值等因素的影响。

3. 土壤传输模型土壤传输模型主要用于评估放射性物质在土壤中的迁移和转化过程。

在这种模型中,需要考虑土壤中物质的吸附、沉积、弥散等过程,以及地下水的污染问题。

针对不同的土壤类型、含水条件等,可以建立不同的模型。

二、地核转移模型地核转移模型主要用于评估放射性物质在生态系统中的迁移和生物聚集过程。

这种模型从源质量到人体摄取通过不同介质的影响过程中,所需计算的步骤包括建立核素地核转移模型、污染物与生态转移模型、生态人核模型等。

这类模型的应用是评估核事故以及放射性污染情况对生态环境的影响。

三、核素迁移模型核素迁移模型主要模拟放射性污染物在自然环境中的传播过程和人体对污染物的摄入途径,可以应用在评估原子能和辐射安全,辐射监测和污染区域修复方面。

1. 快速核素迁移模型快速核素迁移模型适用于污染物向人体生物摄取方向和地下水摄取方向的迅速传输问题,其作用在于预测核素污染源的污染情况以及对人体健康的影响。

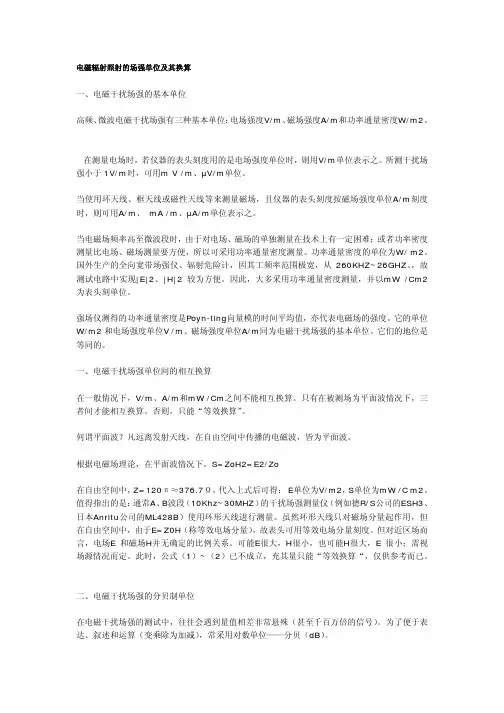

电磁辐射照射的场强单位及其换算一、电磁干扰场强的基本单位高频、微波电磁干扰场强有三种基本单位:电场强度V/m、磁场强度A/m和功率通量密度W/m2。

在测量电场时,若仪器的表头刻度用的是电场强度单位时,则用V/m单位表示之。

所测干扰场强小于1V/m时,可用m V /m、µV/m单位。

当使用环天线、框天线或磁性天线等来测量磁场,且仪器的表头刻度按磁场强度单位A/m刻度时,则可用A/m、 mA /m、µA/m单位表示之。

当电磁场频率高至微波段时,由于对电场、磁场的单独测量在技术上有一定困难;或者功率密度测量比电场、磁场测量要方便,所以可采用功率通量密度测量。

功率通量密度的单位为W/ m2。

国外生产的全向宽带场强仪、辐射危险计,因其工频率范围极宽,从260KHZ~26GHZ、,故测试电路中实现|E|2、|H|2较为方便。

因此,大多采用功率通量密度测量,并以mW /Cm2为表头刻单位。

强场仪测得的功率通量密度是Poyn-ting向量模的时间平均值,亦代表电磁场的强度。

它的单位W/m2和电场强度单位V /m、磁场强度单位A/m同为电磁干扰场强的基本单位。

它们的地位是等同的。

一、电磁干扰场强单位间的相互换算在一般情况下,V/m、A/m和mW /Cm之间不能相互换算。

只有在被测场为平面波情况下,三者间才能相互换算。

否则,只能“等效换算”。

何谓平面波?凡远离发射天线,在自由空间中传播的电磁波,皆为平面波。

根据电磁场理论,在平面波情况下,S=ZoH2=E2/Zo在自由空间中,Z=120π≈376.7Ω,代入上式后可得:E单位为V/m2,S单位为mW /C m2。

值得指出的是:通常A、B波段(10Khz~30MHZ)的干扰场强测量仪(例如德R/S公司的ESH3、日本Anritu公司的ML428B)使用环形天线进行测量。

虽然环形天线只对磁场分量起作用,但在自由空间中,由于E=Z0H(称等效电场分量),故表头可用等效电场分量刻度。

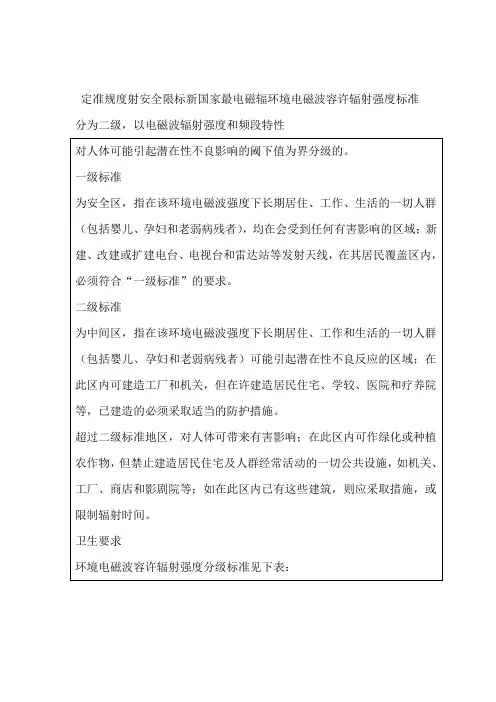

定准规度射安全限标新国家最电磁辐环境电磁波容许辐射强度标准分为二级,以电磁波辐射强度和频段特性备注:放辐射源所产生的环境电磁波其频率覆盖范围:长、中、短波(100kHz~30MHz),超短波(30MHz~300MHz),及微波(300MHz~300GHz)。

监测检验方法本标准环境电磁波容许辐射强度监测检验方法见附录A。

监督执行各级卫生防疫站或各级环境卫生监测站负责监督本标准的执行。

附录 A环境电磁波测量规范(补充件)适用范围本规范适用于放辐射源所产生的环境电磁波,其频率覆盖范围:长、中、短波(100kHz~30MHz),超短波(30MHz~300MHz),及微波(300MHz~300GHz)。

规范内容一. 测量方式根据不同需要与目的,应用不同的测量方式,对已建台和扩建台,为调查辐射源周围环境电磁波辐射强度,及其分布规律,常以辐射源为中心,在不同方位取点的方式进行测量,简称点测;为全面调查某地区环境电磁波的背景值及按人口调查居民人群所受辐射强度的测量简称面测。

点测时以辐射源为中心,将待测区按5°~10°角度划线,呈扇形展开。

随定点测100m~50定点测量,远区场以每隔20min~5此划线,近区场以每隔.量,或按特殊需要选点测量。

简易测量:一般用各向同性探头的宽频段场强仪测定之,如探头为非各向同性者,则分别测定各不同极化方向的场强值,取其矢量和。

面测量,将待测地区(城市)按人口统计划分若干小区,并标明各小区居民重心地理坐标,从中选择若干有代表性的小区作为监测点,测量仪器应用环境电磁波自动监测系统,实现各频段自动扫描、自动测量和实时处理。

然后根据各小区人口数量进行加权,求出该地区(城市)居民环境电磁波暴露强度累加百分数。

二. 测量位置旷野平坦地面环境测量一般以人的高度,即左右处测定,如为待建地段,则应在待建建筑物相应高度处测定。

建筑物内部测量,应以不同层次选择有代表性的若干点分别测定之。

地球物理辐射值计算公式地球物理辐射值是指地球表面单位面积在单位时间内所接收到的辐射能量,通常以单位面积的瓦特数来表示。

在地球物理学中,辐射值的计算是一个重要的问题,它涉及到太阳辐射、大气吸收、地面反射等多个因素的综合影响。

在实际应用中,我们需要通过一定的计算公式来估算地球物理辐射值,以便更好地理解和利用太阳辐射能。

地球物理辐射值的计算公式通常可以分为两部分,太阳辐射的计算和大气吸收、地面反射的计算。

下面我们将分别介绍这两部分的计算方法。

太阳辐射的计算。

太阳辐射是地球物理辐射值的主要来源,因此我们首先需要计算太阳辐射的能量。

太阳辐射的能量可以通过太阳常数来估算,太阳常数是指太阳辐射在地球大气层外的能量通量密度,通常取为1361W/m^2。

太阳常数可以根据地球到太阳的距离和太阳的辐射强度来计算,一般可以用以下公式表示:S = S0 / (1 + 0.033 cos(2 π (n 3) / 365))。

其中,S0为太阳常数,n为一年中的第几天。

这个公式考虑了地球公转轨道的椭圆性和地球自转轴的倾斜度,从而更准确地估算太阳辐射的能量。

大气吸收、地面反射的计算。

在太阳辐射到达地球后,一部分能量会被大气层吸收,另一部分会直接照射到地面并被地面反射。

大气吸收和地面反射的能量可以通过大气透过率和地面反射率来计算。

大气透过率是指太阳辐射穿过大气层后到达地面的比例,通常取值为0.7-0.8;地面反射率是指地面反射太阳辐射的能量占入射太阳辐射的比例,通常取值为0.1-0.3。

因此,大气吸收、地面反射的能量可以用以下公式来计算:R = S T (1 α)。

其中,R为地球物理辐射值,S为太阳辐射能量,T为大气透过率,α为地面反射率。

这个公式考虑了太阳辐射到达地球后的吸收和反射过程,从而更准确地估算地球物理辐射值。

综上所述,地球物理辐射值的计算公式涉及到太阳辐射、大气吸收、地面反射等多个因素的综合影响。

通过合理地使用这些计算公式,我们可以更准确地估算地球物理辐射值,从而更好地理解和利用太阳辐射能。

拍片辐射计算公式是用于估计在X射线或放射性源辐射下拍摄的胶片所接受到的剂量的公式。

这个公式被称为逆方平方定律(Inverse Square Law),其表达式如下:

D2 = D1 * (S1/S2)^2

其中,D1 是距离为S1 处的剂量。

D2 是距离为S2 处的剂量。

S1 和S2 分别是拍片源到拍片位置的距离。

根据逆方平方定律,当距离增加时,辐射剂量会按照距离的平方进行衰减。

因此,如果将源到拍片位置的距离增加一倍,那么拍片接受到的剂量将会减小到原来的四分之一。

需要注意的是,逆方平方定律适用于点源和平行束辐射情况下的简化估算。

对于其他复杂的辐射场景,可能需要考虑更多因素,如辐射束的散射、吸收等。

在实际应用中,还应结合具体的辐射源特性和计算方法来进行更精确的辐射剂量计算。

电磁辐射照射的场强单位及其换算电磁辐射照射的场强单位及其换算电磁辐射照射的场强单位及其换算摘要:电磁干扰场强单位及其换算,是广大电磁兼容工作者经常遇到的、关切的问题之一。

电磁干扰场强既有电场强度、磁场强度和功率通量密度等基本单位,又有分贝制导出。

在某些情况下,单位之间还可相互换算。

本文将就这些单位的使用及换算作一简要的介绍。

一、电磁干扰场强的基本单位高频、微波电磁干扰场强有三种基本单位:电场强度V/m、磁场强度A/m和功率通量密度W/m2。

在测量电场时,若仪器的表头刻度用的是电场强度单位时,则用V/m单位表示之。

所测干扰场强小于1V/m时,可用m V /m、µV/m单位。

当使用环天线、框天线或磁性天线等来测量磁场,且仪器的表头刻度按磁场强度单位A/m 刻度时,则可用A/m、mA /m、µA/m单位表示之。

当电磁场频率高至微波段时,由于对电场、磁场的单独测量在技术上有一定困难;或者功率密度测量比电场、磁场测量要方便,所以可采用功率通量密度测量。

功率通量密度的单位为W/ m2。

国外生产的全向宽带场强仪、辐射危险计,因其工频率范围极宽,从260KHZ~26 GHZ、,故测试电路中实现|E|2、|H|2较为方便。

因此,大多采用功率通量密度测量,并以mW /Cm2为表头刻单位。

强场仪测得的功率通量密度是Poyn-ting向量模的时间平均值,亦代表电磁场的强度。

它的单位W/m2和电场强度单位V /m、磁场强度单位A/m同为电磁干扰场强的基本单位。

它们的地位是等同的。

一、电磁干扰场强单位间的相互换算在一般情况下,V/m、A/m和mW /Cm之间不能相互换算。

只有在被测场为平面波情况下,三者间才能相互换算。

否则,只能“等效换算”。

何谓平面波?凡远离发射天线,在自由空间中传播的电磁波,皆为平面波。

根据电磁场理论,在平面波情况下,S=ZoH2=E2/Zo在自由空间中,Z=120π≈376.7Ω,代入上式后可得:E单位为V/m2,S单位为mW /C m2。

电磁辐射计算1. 国家标准现有两个标准:国家环境保护局发布的国标“电磁辐射防护规定”(GB8702,88)及卫生部发布的国标“环境电磁波卫生标准”(GB9175,88)(1)“电磁辐射防护规定”:分职业照射及公众照射两种标准。

公众照射标准要求高于职业照射标准,换句话说,能满足公众照射标准要求,一定能满足职业照射标准的要求。

职业照射要求在一天24小时内,环境电磁辐射场的场量参数在任意6分钟内应满足表一要求。

公众照射要求在一天24小时内,环境电磁辐射场的场量参数在任意6分钟内应满足表一要求。

表一2频率f范围(MHz) 电场强度(V/m) 磁场强度(A/m) 功率密度(W/m)0.1—3 87 0.25 203—30 60/f 150/ 0.4/ ff30—3000 28 0.075 23000—15000 f/1500 0.5 0.0015 ff15000—30000 61 0.16 10表二2频率f范围(MHz) 电场强度(V/m) 磁场强度(A/m) 功率密度(W/m)0.1—3 40 0.1 403—30 12/f 67/ 0.17/ ff30—3000 12 0.032 0.43000—15000 f/7500 0.22/ 0.001 ff15000—30000 27 0.073 2(2)“环境电磁波卫生标准”:分一级标准及二级标准。

一级标准为安全区,指在该环境电磁波强度下长期居住、工作、生活的一切人群,均不会受到任何有害影响的区域;二级标准为中间区,指在该环境电磁波强度下长期居住、工作、生活的一切人群可能引起潜在性不良反应的区域。

环境电磁波容许辐射强度分级标准见表三。

表三2波长容许场强(V/m) 容许功率密度(μW/cm)一级(安全区) 二级(中间区) 一级(安全区) 二级(中间区)<10 <25 长、中、短波<5 <12 超短波<10 <40 微波混合按主要波段场强;若各波段场强分散,则按复合场强加权确定2假定基站使用的频段是900MHz,属微波频段。

剂量率的近似计算公式

1. 点源辐射场,对于点源辐射场,剂量率的近似计算公式可以

表示为D = A / (r^2), 其中D表示剂量率,A表示源的放射性活度,r表示距离源的距离。

2. 均匀辐射场,在均匀辐射场中,剂量率的近似计算公式可以

表示为D = Φ Σ t, 其中Φ表示辐射通量,Σ表示线性能量传

输系数,t表示暴露时间。

3. 非均匀辐射场,对于非均匀辐射场,剂量率的近似计算公式

需要考虑辐射场的复杂性和几何形状,通常需要进行辐射传输计算

或使用辐射传输模拟软件来确定剂量率。

需要注意的是,以上提到的公式都是近似计算公式,实际应用

中可能需要考虑更多因素,如辐射能谱、辐射场的空间分布等。

在

实际应用中,建议根据具体情况选择合适的剂量率计算方法,并确

保计算过程符合相关的辐射安全标准和法规要求。