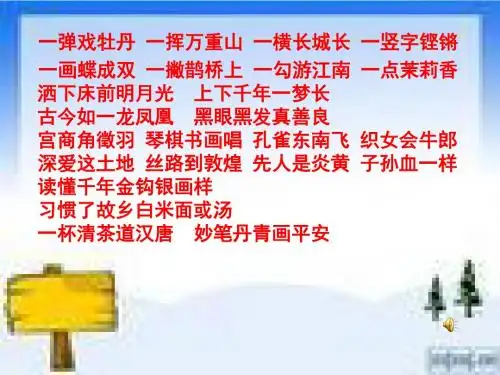

以诗入文添神韵共20页文档

- 格式:ppt

- 大小:1.27 MB

- 文档页数:20

巧用诗词添文采作者:曹雪梅来源:《考试周刊》2013年第89期古人曰:“腹有诗书气自华。

”古典诗文蕴涵深厚的文化底蕴和情感资源。

妙用古诗文可以激活语言表达,彰显文章底蕴,使文章散发出浓浓的书卷气和文化气。

这无疑是中考作文“出彩”、“创新”的一条有效便捷的途径。

如果教师能够在教学作文时多尝试诗词入文,则必能使学生的习作充满诗情画意。

那么,怎样借用古诗文为中考作文增辉添色呢?一、积累苏东坡曾说:“博观而约取,厚积而薄发。

”新课程标准中明确提出:诵读古代诗词,有意识地在积累、感悟和运用中,提高欣赏品味和审美情趣。

由此可见,古诗词的积累是运用的基础。

积累要讲究方法:1.巧用积累卡片。

学生可以自己制作,也可以去文具店购买,但要便于随身携带和保存。

教师可以指导学生对已经学习过的古诗词进行分类积累,例如可以按照写人、叙事、写景、抒情等分类。

也可以更加细化地分类,如写景的诗句,按季节有春夏秋冬,按景物有风霜雨雪、花草树木等;如抒情的诗句,有思乡情、爱国情、亲情、爱情、友情等。

古诗词积累卡片的好处是学生携带方便,可以利用下课时间背诵,而且学生可以随时将看到的好诗句分类记载,积少成多。

2.运用积累本。

学生准备一本厚点儿的精美练习本,每学期由学生自己选择一位古代诗人,准备一本这位诗人的作品集,可以通过网络、报纸杂志等方式,研究他的作品,分类汇总。

如李清照可以分成生平简介、文风介绍、代表作品、名言赏析等栏目。

这样,学生不仅对李清照有了全面系统的认识,而且锻炼了搜集、整理信息的能力。

3.自办手抄报。

教师可以在前面两种积累的基础上,围绕一些主题创办“走进山水田园诗人”、“边塞诗人的胸怀”等手抄报,使学生运用所学的古诗词,增强自豪感。

二、赏析当学生有了一定积累后,我们要思考如何将古诗词和作文教学衔接起来,最好的方法是找一些范文欣赏。

首先让学生搜集一些在古诗词运用方面比较优秀的文章,特别是名家名篇、历届中考中的满分作文等,欣赏文句、片段,并作点评批注。

如何写出应试满分作文?以诗入文添神韵文/赵雅静学生从呀呀学语到上大学,整个学生时代都与诗词相伴。

背的滚瓜烂熟,课堂上也能在老师的讲解下略解其意,但在写作时却不会巧妙引用,为文章增色添彩。

语文本质上而言是一门工具课,是为了将所学的知识运用于日常的表达和写作。

龙应台的《寒色》,引用古诗词“千里江山寒色远,芦花深处泊孤舟”,不仅用“寒色”点题,并且以她的亲身经历诠释了"家"的内涵:“有父母呵护的地方就是家”、“与伴侣共建的地方是家”、“有儿有女的地方是家”。

“家”因人的成长和各种际遇有时会“散”,文章借用古诗词,告诉读者要学会珍惜家,因为没有“家”,“身心”就会流浪。

中华文化博大精深,古典诗词可以为我们提供取之不尽、用之不竭的宝贵养料。

现代社会,科技日新月异,但许多问题的解决,依然需要从先哲圣贤的思想和智慧中寻找答案。

温家宝被称为“诗人总理”,他在回答中外记者提问时,多次引用古语和诗文。

温家宝总理在人民大会堂金色大厅回答中外记者提问时,说:“今后几年,道路依然不平坦,甚至充满荆棘。

我们应该记住这样一条古训:行百里者半九十。

不可有任何松懈、麻痹和动摇。

”其中,“行百里者半九十”出自《战国策·秦策五》,意思是一百里路程,走了九十里才算一半,比喻做事越接近成功,越要认真对待。

温家宝总理接着说:“亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔。

我将以此明志,做好今后三年的工作。

”其中,“亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔。

”出自屈原《离骚》,意思是只要合乎我心中美好的理想,纵然死掉九回也不会后悔。

温家宝总理的铿锵话语,引经据典,总能给人温暖的力量。

这样一位“平民总理”,用声音和行动,践行着一位大国领导人的担当。

引用是一种常用的写作方法。

“运用之妙,在乎一心”,巧妙运用引用,能使说明文更显生动,使议论文更见雄辩,使记叙文更具文采,使散文更现魅力。

请欣赏历届中考满分作文引用诗文片段:1.且看那“阁中帝子今何在,槛外长江空自流”的气概,看那“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色”的壮阔,看那“海内存知己,天涯苦比邻”的胸襟……(苏州中考满分文《聆听王勃》)2.“聚散皆是缘,离合总关情,担当生前事,何惧身后评……”,遥望历史的蜀地,回想那些熟悉的面孔,感伤的眼泪潸然而落。

妙诗入文神韵来,赋得诗词句便工作者:张永华来源:《语文周报·教研版》2018年第05期古人云,“腹有诗书气自华”。

中国是诗的国度,古人为后世留下了丰富的精神宝藏:古典诗词蕴涵着深厚的文化底蕴和情感资源,名句名篇熠熠生辉,脍炙人口。

妙诗入文神韵来,赋得诗词句便工,作文中恰当地借用古诗词,能激活语言表达,更传神凝练地表情达意。

不但能增添语言的典雅,彰显文章的文化底蕴,还能使语言更富诗意,使文章散发出浓浓的文化气息。

一、借用诗词拟妙题文章标题引用古诗词名句,能让题目显得典雅蕴藉,富有文学情趣,起到耀人眼目,催人卒读之功。

巧用诗句拟写文题,有两种方式:一是直接以诗句为文题。

如,考生写《一蓑风雨任平生》,引用苏轼《定风波》词句作为题目,既紧扣所选的历史人物,贴切凝练,又昭示文章主旨,写出苏轼的豁达与超脱,同时也紧扣话题“遭遇挫折和放大痛苦”,揭示了以平和心态正视挫折方能减轻痛苦走向成功的论点。

满分作文《人生三部曲》则借用“腾王高阁临江渚”、“也无风雨也无晴”、“满目青山夕照明”作为小标题,也显得构思新颖巧妙,意蕴典雅深厚。

二是化用诗词名句拟文题,即将话题巧妙地嵌入到诗句中。

如,满分作文《衣带渐宽终不悔,为诚消得人憔悴》把话题“诚信”的“诚”字嵌入柳永《蝶恋花》的词句中。

满分作文《莫把情云遮慧眼》化用王安石《登飞来峰》中诗句,把话题“感情的亲疏和对事物的认知”中的“情”字嵌入“不畏浮云遮望眼”中。

以上两种借用古诗词拟写题目的方式,都能使文章有个亮丽的眼睛。

二、引用诗词造美句如果一篇文章全都是平淡无奇的语言,那只能让人感到乏味,让人体会不到美感,也引不起读者的阅读兴趣。

倘若能够在行文中巧妙地引进古诗词名句,点缀一下语言,就会化平庸为神奇,化枯燥为隽永,增添作文的文学色彩,让人耳目一新。

一篇具有文化底蕴的作文能言读者所不能云之言,传读者所不能道之情,或者传达得更巧妙,收到事半功倍之效。

如,《生命的色彩》就这样写道:“只恐双溪舴艋舟,载不动,许多愁”,这是李清照生命的颜色,灰暗、沉闷;“大江东去,浪淘尽”,这是苏轼生命的颜色,雄浑、超旷。

将传统文化神韵融入作品原文全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:随着时代的变迁和文化的多元发展,传统文化在当代社会中的地位逐渐受到关注和重视。

传统文化所蕴含的智慧、历史、情感和价值观念,给人们带来了丰富的思想启迪和情感共鸣。

在当代艺术创作中,将传统文化神韵融入作品,不仅可以传承和弘扬传统文化,还能赋予作品更深层次的内涵和情感表达。

传统文化神韵的融入,不仅可以使作品更具有深刻的文化内涵,还可以为作品赋予更加丰富的情感表达和个性化的艺术风格。

当代艺术家在创作中,可以通过绘画、雕塑、音乐、舞蹈等多种形式,将传统文化元素巧妙地融入作品中,使作品更具有文化底蕴和历史渊源。

在绘画领域,艺术家可以通过传统中国画的笔墨、色彩和构图,表现出中国传统文化的神韵和气息;在雕塑领域,艺术家可以借鉴传统文化中的雕刻技艺和形式美,创作出具有鲜明中国特色的雕塑作品;在音乐和舞蹈领域,艺术家可以结合传统音乐元素和舞蹈动作,创作出具有传统文化韵味的音乐舞蹈作品。

这些作品不仅能够吸引观众的眼球,还能够引发观众对传统文化的思考和认识,从而传承和弘扬传统文化的精髓和魅力。

将传统文化神韵融入作品是当代艺术创作的一个重要趋势和发展方向。

传统文化所具有的丰富内涵和深刻智慧,为当代艺术提供了宝贵的文化资源和灵感源泉。

当代艺术家在创作中,可以通过将传统文化元素融入作品,传承和弘扬传统文化的精髓和魅力,同时也可以为当代艺术注入更多的创新元素和艺术价值。

通过传统文化神韵的融入,当代艺术作品不仅能够展现出更丰富的文化底蕴和时代气息,还能够激发观众对传统文化的兴趣和热爱,从而促进传统文化的传承和发展。

希望更多的艺术家能够在创作中重视传统文化的弘扬和传承,创作出更具有时代感和文化品位的优秀作品,为当代文化的发展和繁荣贡献自己的力量。

【这篇文章总结了将传统文化神韵融入作品的重要性和价值,同时也展示了传统文化在当代艺术创作中的应用和发展方向。

希望这篇文章能够引发更多人对传统文化的关注和热爱,推动传统文化的传承和发展。

精品文档作文训练(三)妙诗入文神韵来——引用句第一课时一、引用句的作用锦上添花之妙用。

古今作家都十分重视引用。

可以起到开拓与深化、突出与升华、二、引用句的类型引用按是否说出作者可分为明引与暗引两种;按是否加引号可分为直接引用和间接引用两种;按引用的作用和使用位置可分为直引式、修饰式和镶嵌式等;按引用句子数目的不同分为单引式、多引式和全引式。

但无论是哪一种,它们都必须与所论证的观点或文章的中心相一致,并且在行文上自然和谐,能融为一体。

三、引用句的类型例举(一)直引式引用例1:在人类的语言中,有一个最神圣、最崇高、最永恒、最能超越时间和空间、具有不朽的价值的词,那就是“祖国”。

屈原抱石怀沙,投身汨罗江时,想到的是祖国;文天祥过零丁洋,浩歌“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”时,想到的是祖国;岳飞发出“直抵黄龙府与诸君痛饮尔”的豪言时,想到的是“祖国”;谭嗣同面对刀俎,引颈就戮时,面不改色,“我自横刀向天笑,去留肝胆两昆仑”。

他想到的还是“祖国”;陆放翁说:“死去原知万事空,但悲不见九州同。

王师北定中原日,家祭毋忘告乃翁。

”他梦魂为萦、念兹在兹的也是“祖国”;抗日民族英雄吉鸿昌将军就义时讲:“恨不抗日死,留作今日羞。

国破尚如此,我何惜此头!”他甘洒热血,视死如归,所报者,也是“祖国”。

对祖国,他们有着浓烈、深沉、溶解不开的爱恋。

为了祖国的命运,他们甘愿将血肉之躯献出,化入祖国的大地,“血沃中华肥劲草”。

(二)修饰式引用例2:纵观天下有志者,总是夙兴而夜寐,百折不挠,孜孜以求,心甘情愿为社会奉献的。

千百年来,奉献精神如同血液,在我们民族躯体中不息地流动;如同乳汁,哺育了一代又一代中华儿女的灵魂;如同火炬,点燃了炎黄子孙的爱国赤诚。

从为治水患三过家门而不入的大禹到“亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔”的屈原,从“繁霜尽是心头血,洒向千峰秋叶丹”的戚继光,到“我自横刀向天笑,去留肝胆两昆仑”的谭嗣同;从“愿与人民共患难,誓将热血固神州”的朱德总司令,到“亏了我一个,幸福十亿人”的南疆卫士,真是英雄万千!他们在奉献之时,从没想过要得到什么回报,而是心甘情愿地把自己的智慧乃至生命献给了崇高的事业。