美国外交政策的演变-ppt

- 格式:ppt

- 大小:918.50 KB

- 文档页数:25

冷战以来美国对南海政策的演变(1950—2004)胡素萍2009年3月8日,南海海域发生中美船舰对峙事件,这是继中美南海撞机事件后发生的又一严重事件。

3月10日,菲律宾总统不顾中国的反对,正式签署“领海基线法”,将中国南沙部分岛礁和黄岩岛划入菲领土。

一时间南海波涛再起、暗流汹涌。

7月22日美国国务卿希拉里在泰国代表美国政府签署文件,宣布加入《东南亚友好合作条约》,表示“美国重返东南亚”,2010年10月奥巴马赴越南参加东亚峰会。

在诸多国际因素中,美国是对南海问题影响最大的区外大国。

随着南海争端的持续升级,美国在南海的活动及其对南海的关注也将更为密切,南海问题的发展与美国的南海政策紧密相关。

一、20世纪50-80年代:两大阵营对抗下的南海局势第二次世界大战结束以后,国际势力由原来反对世界反法西斯主义的共同目标而形成的同盟国集团分化为东、西方两大阵营,此后,国际关系完全笼罩在冷战之中。

美国与苏联在世界各地、各个领域展开了激烈的争夺。

美国在这个阶段的战略目标就是动用一切力量对苏联和社会主义阵营进行遏制,而东南亚和南海区域成为美国遏制苏联及其盟国的工具。

但是,在将近半个世纪的冷战阶段,美国对南海问题的态度并不完全一致。

以中美关系正常化为界限,可以分为两个时期。

1.军事封锁:中美关系正常化以前美国在南海的行动策略冷战时期的美国全球战略中,欧洲是其经营的重点。

美国的军事力量尤其是海上军事力量在世界首屈一指,其全球战略目标是要巩固和扩大在世界范围内的霸权,在亚洲和太平洋地区,则是以反对中国为核心。

从1950年起,美朝战争一爆发,美国就不仅介入朝鲜半岛,出兵台湾实施军事占领,还积极介入印度支那,加大对法国的支持力度,积极支持法国在越南镇压胡志明的革命,形成了从三面军事进逼和军事威胁中国的态势。

在印度支那的行动使南海对美国的重要性上升,因为在印度支那执行任何战略都离不开紧临的南海,因而南海也成为美国完成其军事战略部署的目标海域。

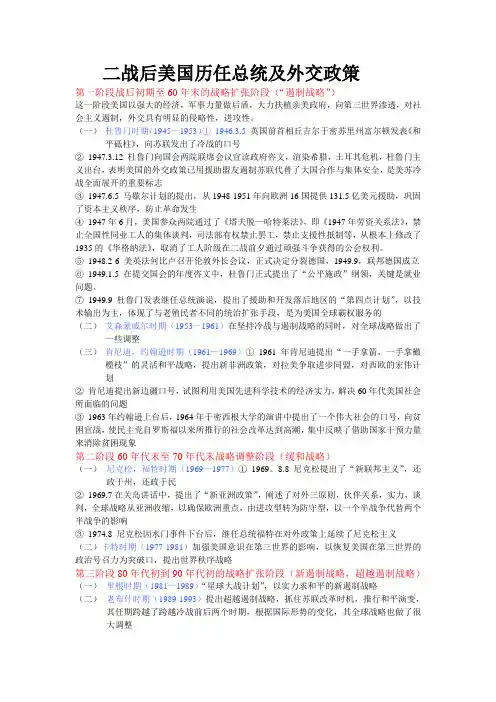

二战后美国历任总统及外交政策第一阶段战后初期至60年末的战略扩张阶段(“遏制战略”)这一阶段美国以强大的经济,军事力量做后盾,大力扶植亲美政府,向第三世界渗透,对社会主义遏制,外交具有明显的侵略性,进攻性。

(一)杜鲁门时期(1945—1953)①1946.3.5英国前首相丘吉尔于密苏里州富尔顿发表《和平砥柱》,向苏联发出了冷战的口号②1947.3.12 杜鲁门向国会两院联席会议宣读政府咨文,渲染希腊,土耳其危机,杜鲁门主义出台,表明美国的外交政策已用援助盟友遏制苏联代替了大国合作与集体安全,是美苏冷战全面展开的重要标志③1947.6.5 马歇尔计划的提出,从1948-1951年向欧洲16国提供131.5亿美元援助,巩固了资本主义秩序,防止革命发生④1947年6月,美国参众两院通过了《塔夫脱—哈特莱法》,即《1947年劳资关系法》,禁止全国性同业工人的集体谈判,司法部有权禁止罢工,禁止支援性抵制等,从根本上修改了1935的《华格纳法》,取消了工人阶级在二战前夕通过顽强斗争获得的公会权利。

⑤1948.2-6 美英法何比卢召开伦敦外长会议,正式决定分裂德国,1949.9,联邦德国成立⑥1949.1.5 在提交国会的年度咨文中,杜鲁门正式提出了“公平施政”纲领,关键是就业问题。

⑦1949.9 杜鲁门发表继任总统演说,提出了援助和开发落后地区的“第四点计划”,以技术输出为主,体现了与老殖民者不同的统治扩张手段,是为美国全球霸权服务的(二)艾森豪威尔时期(1953—1961)在坚持冷战与遏制战略的同时,对全球战略做出了一些调整(三)肯尼迪,约翰逊时期(1961—1969)①1961年肯尼迪提出“一手拿箭,一手拿橄榄枝”的灵活和平战略,提出新非洲政策,对拉美争取进步同盟,对西欧的宏伟计划②肯尼迪提出新边疆口号,试图利用美国先进科学技术的经济实力,解决60年代美国社会所面临的问题③1963年约翰逊上台后,1964年于密西根大学的演讲中提出了一个伟大社会的口号,向贫困宣战,使民主党自罗斯福以来所推行的社会改革达到高潮,集中反映了借助国家干预力量来消除贫困现象第二阶段60年代末至70年代末战略调整阶段(缓和战略)(一)尼克松,福特时期(1969—1977)①1969。

近代美国东北亚外交政策和实践的历史演变郭立明一近代东北亚国际关系的发生直接肇端于沙皇俄国向这一地区的侵略扩张。

19世纪初,美国的向西扩张和俄国自其美洲殖民地的向南推进,以及两国争夺北美西北沿海地区毛皮资源的斗争,导致两国关系的紧张,成为“门罗宣言”产生的一个直接诱因。

1850年,加利福尼亚作为第31州加入联邦,美国的大陆扩张已西抵太平洋沿岸。

在此前后,美国出现了主张跨越太平洋向东方扩张的社会思潮。

这个时期美国对外扩张政策的核心人物威廉・西华德更明确提出美国的使命就是在太平洋沿岸同东方文明接触。

他进一步指出,美国通过其在太平洋沿岸新获得的土地,夏威夷群岛以及日本和中国的必然开放所进行的商业交往中孕育着伟大的未来。

当时日益广泛和紧密的美欧关系的地位总有一天将下降,并失去其重要性;美国的最大发展将是在大陆的另一边,“太平洋、其沿岸和岛屿及周边广大地区,将成为在世界的伟大未来中各种事件发生的主要舞台。

”〔1〕1852年3月,美国政府委任国家邮船总监佩理准将为东印度舰队司令和遣日特派大使,遂行使日本“开国”的使命。

1853年7月8日佩理率舰驶抵浦贺,强迫日本接受了美国的国书。

1854年3月31日,美国仿照中美望厦条约与日本签订了“开国”条约。

佩理行前,国务卿曾给他下达训令,其中写道:“最近的一些大事,诸如海洋上航行的蒸汽轮船,我国在太平洋沿岸取得广袤领土和迅速在那里定居,在该地发现金矿,以及在横亘间隔两大洋的巴拿马地峡上建立便捷的交通等,实际上已经使东方各国越来越靠近我们本国。

虽然这些大事的后果还未开始被感觉到,可是与这些国家间的交往已经大为频繁,其日后的扩展是不可限量的。

”“对航行于这些海洋的美国人加以保护,已经是刻不容缓的义务了”。

一位美国历史学家称这是“美国对太平洋政策基础的第一次全面的陈述”〔2〕。

美国内战结束到19世纪末,是美国历史上的“镀金时代”。

美国完成了从自由资本主义到垄断资本主义的过渡,其经济实力大增,为美国实现由大陆扩张转向海外扩张奠定了物质基础。

二战后美国外交政策的演变外交政策制定的基本原则:根据本国的国家实力(综合国力)和国家利益制定。

制定的出发点是本国的实力,最终的归宿或根本目的是维护国家自身利益。

二战后美国凭借着其强大的经济实力和军事实力,制定了称霸世界的全球战略。

这是美国在二战后制定的总的外交政策。

在其称霸世界的全球战略的过程中,苏联是其最大的障碍。

为此美国针对苏联在欧洲采取了反苏反共的“冷战”政策,推行杜鲁门主义、马歇尔计划和建立北约。

在亚洲采取“热战”,以联合国名义参加朝鲜战争和发动越南战争。

朝鲜战争,使中美关系彻底破裂,美国采取遏制中国的政策,“冷战”从欧洲扩大到亚洲。

70年代,由于美国经历越南战争,耗费了美国大量的人力、物力和财力,导致美国的霸权地位相对衰落,而苏联此时在军事实力上大体上赶上了美国,在美苏争霸中处于守势。

西欧一体化和日本经济的快速发展,资本主义世界经济领域呈现出了美、日、西欧三足鼎立的局面,美国霸权地位受到挑战。

所以美国不得不对其外交政策有所调整。

对于西欧,承认西欧的伙伴地位,重视欧洲地位;对于日本,日美成为伙伴关系;对于中国,寻求改善中美关系。

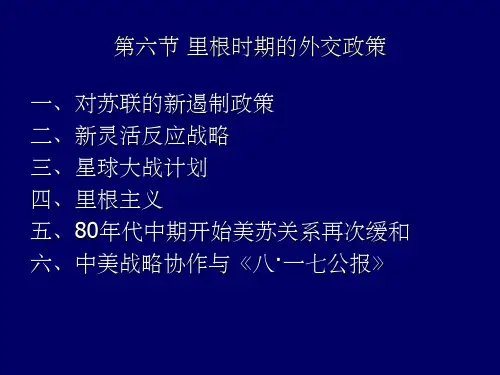

80年代,由于美国由于国家实力有所恢复,在美苏争霸中开始对苏联采取攻势,推行“星球大战”计划,展开军备竞赛,以此拖垮苏联的经济。

苏联解体以后,两极格局和冷战局面结束。

美国成为唯一的超级大国,试图建立一个其主导的单极世界,积极推行单边主义。

二战后美国对中国的外交政策,也是服务于美国称霸世界的全球战略。

抗日战争胜利后,美国实行“扶蒋反共”政策;新中国成立以后,在建国初期美国对华的外交政策是在政治上不承认、经济上封锁禁运、军事上包围威胁的外交孤立政策;60年代,美国采用敌视威胁政策;70年代,美国寻求改善中美关系,中美关系开始由对抗走向缓和;以后,中美关系时好时坏,好是主流,中美关系互利互惠,但是由于台湾问题,美国向台湾出售武器导致中美关系的紧张不和。

综上所述,二战后,美国始终都没有放弃它的霸权主义强权政治。

抗日战争时期美国对华政策的演变——献给抗日战争胜利63周年福建福鼎茶痴老农没有永远的朋友,也没有永远的敌人,只有至高无上的国家利益。

这是美国制定各种对外政策的原则。

近代以来,美国在不同时期制定了各种对华政策,也是以维护和扩大其在华利益为主导原则的。

1840年以后,当英、法、俄、日等帝国主义使拥有独立主权的,封建落后的中国逐步沦为半殖民地国家的过程中,美国也扮演了一个重要的丑角。

如强迫中国签订《中美望厦条约》,提出列强共同瓜分中国的“门户开放”政策和不断破坏中国人民的民主革命、支持蒋介石篡夺革命果实建立南京国民政府等。

一战后的华盛顿体系确立后,美、苏、日等大国为争夺远太地区的霸权和利益的斗争愈演愈烈。

美国在中国和亚洲的进一步扩张,不但同日本发生了严重的冲突,而且也受到苏联的强烈抵制。

当时,美、日、苏三国在远太地区的争夺和斗争就形成了这一时期的基本格局。

基于此,美国制定的对华政策是同处理日、苏关系紧密相联的。

综观整个抗日战争时期即从1931年到1945年的近15年间,美国的对华政策历经了“不干涉”政策,“以华制日”政策和中美结盟共同抗日的三个阶段。

现本文略述这三个阶段的演变。

美国对华的“不干涉”政策是远东慕尼黑阴谋从1931年九一八事变到1941年珍珠港事变期间,美国等帝国主义对日本侵夺中国领土主权的侵略行为采取“不承认主义”和“不干涉”政策。

前者反映日美矛盾,因美国不愿放弃其在中国的既得利益;后者反映美日妥协,即美国以牺牲中国利益为条件,纵容日本侵略中国以期使美国实现“坐山观虎斗”和“渔人得利”的险恶用心。

这就是臭名昭著的以美日为主导的“远东慕尼黑阴谋”。

下面简要介绍这一阴谋的演变过程。

九一八事变后,日本武装占领了全部东北三省并威逼南窥中原。

日本的野心和侵略行为,不仅严重损害了中国的领土主权,也威胁和沉重打击了美英帝国主义在华的殖民利益。

在九一八事变到七七事变之间,美国政府不断通过外交途径和日本政府交涉,对日本的侵华行为表达了美国的“不承认主义”。

浅谈20世纪初美国的意识形态与外交政策二十世纪初美国的外交政策,大体上分为两类:一是对远东太平洋等弱小地区采取的扩张主义政策;二是对欧洲列强和日本的外交政策,主要是表现为由采取孤立政策到扩张政策再到孤立主义政策的演变。

一、20世纪初对远东与太平洋地区的扩张主义政策20世纪初,美国利用“门户开放”的基本策略,凭借其雄厚的经济实力,对中国进行大规模的经济扩张。

自1900年至1914年,美国通过各种渠道,对中国输人大量的剩余资本。

到1914年,美国对华总投资已接近六千万。

美国就这样利用各种手段主要为经济手段,同其他国家争夺在中国的势力范围,牟取经济利益。

同时,美国又使用均衡外交来达到其扩张的目的。

日俄战争爆发后,美国支持日本,不仅在舆论上对日本抱以同情,而且在经济上加以直接的资助。

1905年日俄战争开始,日本陆海军以弱胜强。

虽然罗斯福对沙俄在远东的野心感到不安,对日本军队的战斗力极为欣赏,但是他也不愿意让日本在远东独大。

罗斯福召集两国代表在新罕不什尔州普兹茅斯港进行和谈,他对调停人的角色非常着迷,连哄带吓,最终使两国签署了《朴茨茅斯条约》。

罗斯福也因此获得了巨大的国际声誉,并且获得1906年度的诺贝尔和平奖。

但是,战争期间,美国共借予日本美元达四亿五千万之巨,并且认购了日本债券的大部分。

1905年,陆军部长塔夫脱与日本首相挂太郎缔结密约。

规定对美日吞并的菲律宾与朝鲜予以相互承认。

这是美国对远东和太平洋地区强盗式的侵吞。

1917年,美日签订蓝辛--石井协定,承诺:“美国政府承认日本在中国,特别在中国之与日本属地接壤的部分有特殊利益。

”美国以对日本在中国的“特殊利益”的承认,换取了日本对美国的“门户开放”的认可。

二、对欧洲列强和日本外交政策的演变(一)孤立主义政策的历史背景孤立主义作为美国的对外政策,由来已久。

建国初期,在国内,各州之间内争不已,难以形成统一的国家意志;在国外,又同英、法诸国矛盾重重,在国际舞台上一时难有作为。